-

贫困是我国重大的社会问题和现实难题,如何消除贫困始终是全社会共同研究和关注的重大课题[1-4],也是全面建成小康社会和实现可持续发展的重要目标之一.贫困不仅包含经济贫困,也包含文化贫困等.文化在当下社会发展进步中有着举足轻重的作用和地位,是国家现代化建设和实施乡村振兴战略的重要组成部分[5-8],指引着全社会发展方向.截至2018年末,我国农村贫困人口由2012年末的9 899万人减少到1 660万人,贫困发生率由10.2%降至1.7%,贫困发生率持续稳步下降,农村贫困人口数量锐减,贫困态势得到有效缓解.现阶段剩下的贫困人口主要分布在边远深度的贫困地区,也就是所谓的“贫中之贫,困中之困”,该地区同时具有文化贫困程度深、经济落后、贫困代际传递的特点.要想实现消除贫困目标,就必须从消除文化贫困开始[9],并且在边远深度贫困地区的综合治理进程中,要充分挖掘地区的优秀文化,加大对文教类硬软件设施的投入,促使贫困群体养成良好的生产生活方式和习惯,逐步培养其现代文明理念,促进脱贫攻坚.

多年来,文化贫困问题也是学术界关注的热点,学者们围绕文化贫困的诱因与由来、内涵与界定及消除文化贫困的路径与对策等展开了大量的研究,成果丰硕.早在1959年,人类学家刘易斯[10]首次提出了“贫困文化”概念,将贫困与文化紧密联系在一起;上世纪60年代初,费尔德、哈瑞顿等[11-12]对贫困文化的概念框架进行构建;上世纪80年代王小强等[13]首次把人口素质认定为贫困原因的本质规定,打破了以往仅从经济视角下研究贫困的局限;李强[14]指出贫困现象与无文化技术、愚昧落后和反社会倾向等因素相互联系.上世纪90年代,有学者[15-16]陆续从微观、宏观层面对贫困文化展开研究,丰富了贫困文化的理论基础;2000年以来,学者们逐步探讨了文化贫困问题,如辛秋水[17]指出文化贫困是贫困发生的主要根源,贫困文化是文化贫困的后果,治理贫困要从“人”入手,即开展文化扶贫;熊丽英[18]对贫困文化和文化贫困二者的研究角度、主体对象及内在联系进行了梳理和界定;郭晓君等[9]阐释了文化贫困的内涵及其形态,探索了消除文化贫困的路径与对策,并提出文化贫困反映在物质、精神、行为、生态、科技网络文化等方面;张祝平[19]提出影响文化贫困的因素主要有贫困地区群众文化自信、文化产业理念及其发展要素基础、人才缺失、公共文化活力等;李俊杰等[20]分析了民族地区深度贫困现状,并指出文化贫困导致贫困群众对贫困本身缺乏认知,脱贫内生动力与自我脱贫意识弱;柴浩军等[21]探索了农家书屋对消除文化贫困的作用;曾鸣[22]探讨了互联网使用对文化贫困的影响.

现有研究表明[23],中外关于文化贫困的研究均是伴随贫困问题研究展开的,目前正处于由贫困文化向文化贫困的转变中,学者们大多对文化贫困现状、问题与对策进行探讨,研究其单一影响要素居多,如文化产业、教育、制度创新等,但关于文化贫困的理论框架、评价体系、空间格局、多维影响因子分析[24-33]等问题的研究尚处于起步阶段,相关文献较少.为此,本文主要对我国省域文化贫困进行测度,并探索其空间格局,为消除文化贫困,有效提升文化贫困地区贫困群众各项人力、社会文化资本,如期打赢脱贫攻坚仗,加快美丽中国建设[34],提供理论支撑和科学建议.

HTML

-

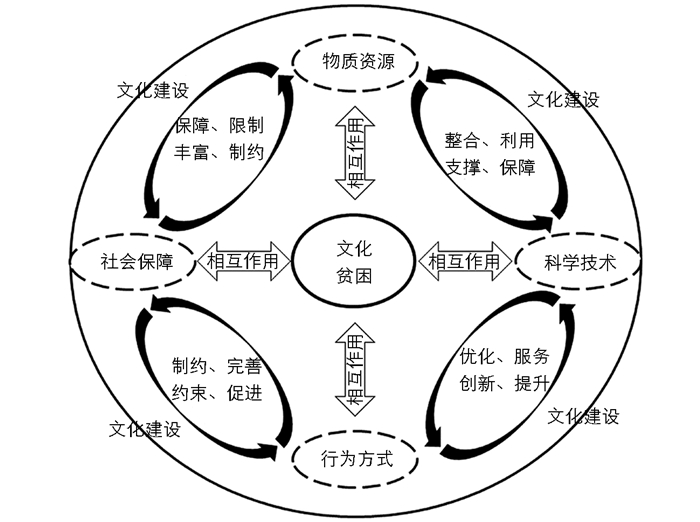

结合已有研究与经验认知,笔者认为文化贫困有广义与狭义之论,也有绝对与相对之分.从广义内涵来说,文化贫困指的是部分地区因文化物质资源不丰富,科学技术落后,社会保障系统不完善,再加上人的行为方式不符合新时代进程方向等因素,导致该地区文化发展滞后于新时代发展,并直接影响其日常生产生活的落后状况;从狭义内涵来说,文化贫困指的是个别行为主体因自身思想观念、经济实力、文化水平、心理素质与行为趋势等不适应当下社会文化的发展,导致自身发展处于落后的状况.绝对文化贫困指的是部分地区或个别行为主体文化资源、水平等严重落后,导致不能满足其美好文化生活需要;相对文化贫困则指的是部分地区或个别行为主体文化资源、水平等与当下社会文化发展不相适应,虽基本满足需要,但未能对社会发展产生较大影响.

概括来说,文化贫困是贫困的一个方面,是指部分地区或个别行为主体受多维度因素影响,导致其文化落后或不适应当下美好文化生活发展需求的一种特征状态,有广义与狭义之论,也有绝对与相对之分.

-

根据文化贫困的内涵和相关研究成果,本文选取物质资源、科学技术、行为方式、社会保障等影响文化贫困核心要素作为基本框架,形成由物质资源、科学技术、社会保障和行为方式构成的“四维一体”文化贫困理论框架(图 1).首先,丰富的文化物质资源,如文化馆、图书馆等可以为整个辖区提供优良的文化建设基础,民众可以借此提升自我思想精神建设和文化水平等,并反作用促进辖区经济文化发展,形成高质量文化阵地,降低文化贫困,文化氛围得到良性循环发展.其次,科学技术提升可不断满足日益增长的社会发展需求,将文化提升至更高层次,使生产生活更加科学化、现代化,是文化得到突破性发展的重要标志.再者,社会保障系统是文化建设的基石,是一个地区文化发展的风向标,引导并防范辖区不陷入文化贫困泥潭之中.最后,人的行为方式直接影响文化贫困,诸如自身的学习思考、态度、对文化类关注度和用于文教类支出等都直接影响着个体文化的差异发展,导致自身处于文化贫困之中.

1.1. 基本内涵

1.2. 理论框架

-

文化贫困测度模型是反映一个区域文化贫困的综合性指标,该指标能体现区域文化的丰富或贫瘠程度,本文所构建的文化贫困指标体系由物质资源、科学技术、社会保障和行为方式4个子系统综合形成,子系统内设置若干指标,综合利用层次分析法与变异系数法主客观进行加权,得到文化贫困各指标、子系统权重,并借鉴国内外相关研究与经验认知将文化贫困划分为4个等级,即文化贫困指数C≤0.25为低,0.25<C≤0.5为较低,0.5<C≤0.75为较高,0.75<C≤1为高.文化贫困测度模型具体公式如下:

式中:C为文化贫困指数;n为子系统个数;m为相应子系统下指标个数;Yij为标准化后的指标值;Wij为指标权重;Wi为子系统权重.

-

变异系数法是一种客观赋权的方法,主要利用各项指标所包含的信息计算得到权重.因本文评价指标体系中各项指标量纲存在不同,且不宜直接比较其差异程度,为了降低各项指标不同量纲的影响,选用各指标变异系数来衡量指标取值的差异程度.各项指标变异系数公式如下:

式中:Vi是第i项指标的变异系数,也称为标准差系数;σi是第i项指标的标准差;X是第i项指标的平均数.

各项指标的权重为:

-

确定文化贫困指标上、下限阈值,对各项指标进行无量纲的标准化处理.

正向指标计算公式:

负向指标计算公式:

式(4)、式(5)中Yi为标准化后的值;Xi为各指标原始值;Ximax和Ximin分别为对应指标最大值和最小值.

-

空间自相关分析包括全局空间自相关分析和局部空间自相关分析,全局空间自相关主要表征文化贫困在整个区域的空间关联程度和空间差异特征,而局部空间自相关主要表征文化贫困在子区域的空间关联程度和空间差异特征.本文采用Global-Moran's I(全局莫兰指数)和Local-Moran's I(局部莫兰指数)来表征我国各省级行政区文化贫困的空间分布特征.

式中:n为空间位置的个数;xi,xj是空间位置i和j的观察值;S2为得分值的方差;wij为空间位置i和j的临近关系,当i和j为临近的空间位置时,wij=1,反之wij=0.全局Moran's I系数的取值范围为(-1,1),大于0为正相关,小于0为负相关,等于0为随机分布.

-

基于文化贫困基本内涵和理论框架,同时借鉴文化贫困的相关研究,遵循系统、科学、可操作等原则,从数据可获取性角度出发,本文构建包括物质资源、科学技术、社会保障、行为方式等4个子系统、18个指标构成的文化贫困测度体系(表 1).

物质资源子系统选取各省份年度每万人在校生拥有学校数、人均拥有公共图书馆藏书量、每万人拥有公共图书馆面积、有线广播电视用户数占家庭总户数的比重4个指标来反映资源丰富度;科学技术子系统选取各省份年度专利授权量、规模以上工业企业R&D人员全时当量、国家科学技术奖、图书出版种数4个指标来反映科学技术的发达与否;社会保障子系统包含各省份年度文教科技类财政预算支出、国家重点文物保护单位、博物馆文物藏品数、普通中学平均每一专任教师负担学生数、城镇登记失业率5个指标;行为方式子系统选取各省份年度居民文教类年人均支出、整体日均文化类资讯指数、每万人拥有在校大学生数、博物馆参观人次、书刊文献外借人次5个指标来反映居民主观行为获取文化等情况.

-

本研究以31个省级行政区作为研究对象,数据主要来源于2017年各省统计年鉴、2017年各省国民经济与社会发展统计公报、国家统计局分省年度数据等,其中年度国家科学技术奖来源于2017年度国家科学技术奖公示,国家重点文物保护单位来源于国家文物局网站数据,整体日均文化类资讯指数来源于百度指数大数据平台文化咨询指数.

2.1. 研究方法

2.1.1. 文化贫困测度模型

2.1.2. 变异系数法

2.1.3. 指标无量纲化

2.1.4. 空间自相关模型

2.1.5. 文化贫困指标体系构建

2.2. 数据来源

-

总体来看,2017年全国平均文化贫困指数为0.657,贫困程度总体较深,各省份间文化发展程度差异较大,文化贫困指数呈现由东部地区向西部地区逐渐升高的态势.其中科学技术贫困指数最高(0.706),行为方式贫困指数最低(0.605),科学技术是最需要提升的短板;各省份间4个子系统贫困指数两级分化较为严重,空间分布均较为分散,总体上与文化贫困指数分布相吻合.江苏省文化贫困指数最低,这与江浙地区浓厚的文化教育氛围、科研体系密切相关,而西藏自治区文化贫困指数最高,与江苏省相比二者相差0.556.位于文化贫困指数平均值以下的包含江苏省、浙江省、北京市、上海市等13个省份,位于平均值以上的包含贵州省、海南省、青海省、西藏自治区等18个省份,东部沿海一带省份较中西部省份物质资源丰富、科学技术发达、社会保障完善、社会主体行为方式正向积极,文化贫困程度显著低于中西部省份(表 2).

从各子系统指数来看:

物质资源子系统.全国平均物质资源贫困指数为0.658,文化物质资源较为薄弱,四川、河南、河北等地尤为匮乏,上海市物质资源最为丰富,主要原因是四川等地区人口基数大,文化类相关资源投入力度未能满足社会文化发展需求,导致文化物质资源处于相对贫困状态,与上海等地区相反;物质资源贫困程度低值区由西部地区向东部地区扩散.

科学技术子系统.全国平均科学技术贫困指数为0.706,科技发展整体仍处于相对滞后的状态,是制约文化迈入更高层级的最大障碍.科学技术贫困指数从高到低依次为西部地区、中部地区、东部地区,贫困指数青海省最高为0.996,江苏省最低为0.152,二者相差0.844,江苏、广东、浙江、北京、上海等发达地区与青海、西藏、宁夏、海南等地区相比,两极分化现象较为严重.江浙地区自古就是文人墨客最向往的文化之地,这与区域科技发展重视程度以及人力物力财力空间集聚等密切相关.

社会保障子系统.全国平均社会保障贫困指数为0.656,山东、四川、陕西、江苏、浙江位居前五,社会综合保障较为完善,宁夏、青海、海南、西藏等地较为薄弱.其主要原因是地方政府对于文教科技类财政投入、硬软件设施保障力度较小,对重点文物等资源保护欠佳,未能采取有效措施防范居民失业等.

行为方式子系统.全国平均行为方式贫困指数为0.605,江苏、浙江、上海、广东、北京是文化行为方式优势区,西藏、青海、新疆等地行为方式贫困指数较低,不同地区居民主观获取或文化接受度差异较大,中西部欠发达地区居民思想、态度等行为方式稍显落后,自身发展动力需进一步提高.

-

基于全国地理空间类型和2017年31个省级行政区研究单元数据,运用Geoda软件对31个省级行政区文化贫困进行全局空间关联格局分析,计算得到文化贫困全局自相关莫兰指数为0.405,正太统计量Z值为3.862.研究表明,全国研究单元文化贫困空间分布呈现出正相关性,在一定显著性水平下均通过检验(p<0.05),具有相似文化贫困的空间单元在空间上趋于集聚分布,即文化贫困程度高的省份显著集聚.表明全国各省份的文化贫困在空间上的分布存在空间集聚的效应,并不是随机分布,即文化贫困指数高与低的省份在地理空间上均呈显著集聚.

-

全局空间自相关从整体上揭示了31个省份文化贫困呈现出的显著空间自相关性,为进一步揭示文化贫困程度的高值与低值的空间集聚状态,探索局部地区的空间差异性,本文进行文化贫困的局部空间关联格局分析.根据局部莫兰指数统计值,计算公式中Zi值与∑jWijZj值的正负性,将全国各研究省份分为4种类型,分别是高—高值集聚区(H-H),Zi值与∑jWijZj值均大于0,省域自身与相邻省份的文化贫困程度较深,二者之间的空间差异不明显,差异程度较小;低—低值集聚区(L-L),Zi值与∑jWijZj值均小于0,省域自身与相邻省份的文化贫困程度较轻,二者之间的空间差异不明显,差异程度较小;高—低值集聚区(H-L),Zi值大于0且∑jWijZj值小于0,省域自身文化贫困程度较深,相邻省份的文化贫困程度较轻,二者之间呈现空间负相关性;低—高值集聚区(L-H),Zi值小于0且∑jWijZj值大于0,省域自身文化贫困程度较轻,相邻省份的文化贫困程度较深,二者之间同样呈现出空间负相关性.值得注意的是海南省由于在空间上未与其他省份相邻,因此莫兰散点将空间权重中没有相邻的对象移除,且LISA相关性呈现不显著.

1) 莫兰散点图分析.本文运用Geoda软件描绘2017年31个省域文化贫困的莫兰散点图(图 2),根据各象限性质分为第一象限(H-H关联)、第二象限(L-H关联)、第三象限(L-L关联)、第四象限(H-L关联).第一象限与第三象限有均质性,即空间关联呈现出正的空间自相关;第二象限与第四象限有异质性,即空间关联呈现出负的空间自相关.

2017年文化贫困散点位于第一象限的有14个,约占45%,分别是新疆、青海、西藏、云南、贵州、广西、吉林、甘肃、辽宁、山西、宁夏、湖南、黑龙江、内蒙古;位于第三象限的有7个,约占23%,分别是江苏、上海、浙江、天津、山东、河南、福建(表 3).呈现空间正相关省份合计占68%,表明以上省份文化贫困相对接近,在空间上集聚.

2) LISA分析.在一定的显著性水平下,2017年文化贫困高—高关联主要分布在西北与西南地区,分为新疆、青海、云南,该部分区域文化贫困程度较深,且集中连片,存在明显的空间溢出效益;低—低关联主要分布在华东地区,为江苏、浙江、上海,该部分区域文化贫困程度较周围省份低,空间集聚显著;而低—高关联与高—低关联则位于高—高关联与低—低关联之间,分别是四川和安徽.

3.1. 文化贫困测度分析

3.2. 文化贫困空间关联格局分析

3.2.1. 全局空间关联格局分析

3.2.2. 局部空间关联格局分析

-

文化贫困是制约脱贫攻坚、社会发展进步的突出障碍,是现代化建设进程中的绊脚石,要消除贫困,提高居民内生动力,完成扶志与扶智重大任务,就必须从消除文化贫困开始.文化贫困的测度与空间格局探索能有效掌握区域之间文化贫困的差异程度与集聚状态,挖掘其与社会经济发展的交互关系,为助力精准脱贫、统筹区域协调发展提供基于文化视角上的路径与科学建议.本文以31个省级行政区为研究单元,运用文化贫困测度模型、变异系数法和空间自相关分析方法探索了各省份文化贫困程度及其空间关联格局,主要结论如下:

1) 文化贫困测度方面.总体来看,2017年全国平均文化贫困指数为0.657,贫困程度较深,科学技术是亟待完善的短板.全国东西部地区文化贫困差距较大,总体呈现由东部地区向西部地区逐渐升高的态势,其中江苏省文化贫困指数最低,西藏自治区文化贫困指数最高.从各子系统来看,物质资源、科学技术、社会保障、行为方式贫困指数两极分化现象严重,空间分布均较为分散,总体上与文化贫困指数分布相吻合,这与文化需求和投入力度、科学技术研究与开发、各项资源设施保障力度以及居民综合素质、思想观念等密切相关.

2) 文化贫困空间格局方面.研究表明,2017年31个省级行政区文化贫困空间分布呈现出正相关性,文化贫困指数高与低的省份都在地理空间上显著集聚,空间上呈现正相关(文化贫困相对接近)的省份合计占68%.文化贫困高—高关联主要分布在西北、西南地区,文化贫困程度较深,辐射带动作用较强,存在明显的空间溢出效益;低—低关联主要分布在华东地区,文化贫困程度较轻,空间集聚显著.

-

文化贫困的治理已成为当下的重点工程,这不仅可以助力脱贫攻坚、助推社会经济文化提质升级,还能大幅消除因文化不对称导致的区域间不平衡发展矛盾,决胜全面建成小康社会,加快美丽中国建设进程.但在此过程中,还需要形成政府与社会主体联动格局.笔者认为地方政府应做到:第一,加大对文化物质资源的投入力度,特别是加大对中西部文化贫困程度较深地区的投入,改善较为贫瘠的基础条件;第二,注重科学研发与技术创新,对地区科学技术发展取得重大突破或成就的给予奖励,不断追寻更高层级科技文明;第三,逐步完善文化建设的社会保障体系,深入开展文化教育工作,加强政策研究,摆脱资源匮乏的束缚,为缓解文化贫困提供创新思路与途径,起到引导与防范关键作用.社会主体应做到:第一,强化思想意识,转变文化学习态度,努力提高自身学习动力,学以致用、用以促学,实现内化于心、外化于行;第二,从实际出发,不断提高素质、查漏补缺、完善自我,走在社会主义现代化建设前端.

DownLoad:

DownLoad: