-

贫困是困扰人类数千年的历史难题,消除绝对贫困、减少相对贫困是建立人类命运共同体的必要条件.自1978年国家做出优先发展沿海地区的非平衡政策以来,我国一直致力于解决贫困问题,扶贫工作取得了巨大成就. 2019年末,我国农村贫困人口较2015年末减少了5 021万人,贫困发生率降至0.6%,较2015年末下降了5.1个百分点[1],大面积贫困已经基本消除,但由于经济、地理、人文等多方面原因,解决不同类型的小规模贫困问题仍是一项长期持久的工作.地形起伏度作为地理学重要指标之一[2],经常出现在众多研究领域中[3-4],因此,探讨地形起伏度与贫困的关系对因地施策、精准扶贫、精准减贫具有十分重要的意义.

有研究表明[5-6],气候、地形起伏程度、历史发展沿革以及政治经济政策、风俗习惯等因素会导致贫困发生,其中地形起伏度与贫困的发生有着密切的关系.多维贫困的测度是在Amitrajeet A等[7]提出的“能力贫困”基础之上,由传统的单一经济视角转向包括医疗健康条件、受教育程度、地理区位条件等多维度综合视角考察测量贫困程度[7-10].在现有文献对多维贫困度量方法的研究中,被用作选取度量维度和指标的主要依据有:实地调研中受访群体主要特征和基本需求、学者对贫困的定义或期待的减贫目标的特征、现有文献中各项指标与贫困的关系等内容[11-15].在测度指标选取方面,Alkire[16]提出的多维贫困指数(MPI),是一种“双界限法”,既能体现多维贫困的发生强度,又能对各维度的剥夺情况进行一定程度的反映[11],但在选择指标和权重赋值方面仍存在改进空间.人类发展指数(HDI)由联合国开发计划署(UNDP)提出,主要从预期寿命、教育水平、生活质量3个维度衡量社会经济水平.刘艳华等[11]在可持续生计方法(SLA)的基础上提出采用多维发展指数(MDI)对农户生计资本和环境/背景脆弱性进行识别,可以更好地体现各生计资本对农户贫困程度的影响.除此之外还有区域多维贫困指数(RMP)[17]、结合MPI和空间插值技术[18]等方法衡量多维贫困程度.在经济和人口相关的研究中,地形起伏度也经常作为衡量影响程度的重要参考对象[19].通常情况下,较高的地形起伏度会对当地经济发展和人口聚集产生一定程度不利影响,进而影响多维贫困的发生.

综上所述,大多数已有研究[3-4, 19-20],其成果主要集中于多维贫困的测度方法、指标选取以及地形起伏度对人口和经济的影响等方面,关于地形起伏度和多维贫困的关系研究相对较少.鉴于此,本文以重庆市32个有扶贫任务的区县为研究区域,以遥感影像数据、统计年鉴和实际调查数据为基础,借助GIS空间分析技术和耦合协调度模型分析了研究区地形起伏度和多维贫困间的耦合关系,探讨地理要素与多维贫困的相关关系,以期为不同地形起伏度下的精准减贫策略提供参考依据.

HTML

-

重庆市位于中国西南部,地处长江上游,是青藏高原和长江中下游平原的过渡地带,也是西部大开发的重要战略点.重庆全市面积约8.24万平方公里,与湖南、湖北、贵州、四川、陕西相邻.重庆市与四川交界地带属于川东平行岭谷,地表褶皱紧密,向斜成山背斜成谷;东北部属于秦巴山区,地形复杂,盆地谷地众多;东南部属于武陵山区,是我国三大地形阶梯中第二级向第三级的过渡带.综合来看,重庆地势由东北和东南沿长江河谷逐级降低,在中西部形成以低山丘陵为主的主要区域.截至2019年底,在重庆38个区县(26区8县4自治县)中,有18个扶贫开发重点区县,其中11个为国家级贫困县,7个为市级贫困县.山区复杂的地形地貌成为区域致贫的重要因素[21].

-

由于重庆主城6区城市化程度高,贫困人口数量较少(渝中区、江北区、大渡口区、沙坪坝区、南岸区、九龙坡区),故本文只选取有扶贫开发任务的32个区县作为研究区(万盛经开区因面积较小,与綦江区合并计算).本文多维贫困测度所需经济、发展、教育和医疗4个维度的基础数据源自《重庆市统计年鉴》及各区县最新国民经济和社会发展统计公报;贫困发生率等参考指标来自精准扶贫工作成效实地调查;地形起伏度分析所需SRTM高程模型数据借助Arcgis软件对谷歌遥感影像进行空间分析获取;指标模型中使用的数据均源于以上基础数据或运用相关模型对基础数据进行分析所得.

1.1. 研究区概况

1.2. 数据来源

-

地形起伏度值是划定区域内的极限相对高差,其划定尺度对研究结果有较明显的影响.因研究区地形较为复杂,本文地形起伏度测度借鉴了张伟等[22]的研究方法,即通过均值变点法核验,分辨率越小,其地形起伏度适宜计算尺度越大.为保证研究结果的精准性,本文采用1:64 200的比例尺,单个计算单元面积设置为0.027 km2.

-

测度单元的地形起伏度借助Arcgis软件提取.根据事先确定的比例尺和计算的单元面积,单个栅格像元面积为270 m2,采用规格为10×10的栅格作为分析窗口,对像元进行最大值和最小值统计分析,再使用栅格计算器计算前两次差值,得到的数据即为某测度单元的地形起伏度值rn.

式中:rn为某计算单元地形起伏度值;MAX(An)和MIN(An)分别表示计算单元An内最大和最小高程值.

-

首先,通过模型计算研究区各类地形起伏度单元值,然后分区县求所有单元平均值,即得到各区县地形起伏度特征值Rx.

式中:Rx为第x个区县的地形起伏度特征值;当n=a时,rn为第x个区县内第一个计算单元;当n=b时,rn为该区县最后一个计算单元.

-

目前,学界关于多维贫困测度指标较多,本文根据研究需要,结合“十三五”期间脱贫攻坚目标(即农村贫困人口实现“两不愁三保障”),从经济、发展、教育、医疗4个维度14个指标对多维贫困进行测度[14, 23-24](表 1).

经济维度指标包括人均GDP、GDP增长率、粮经产值比、居民恩格尔系数和贫困发生率5个指标,从经济的总量、结构和基础保障多方面进行衡量;发展维度包括人均可支配收入、城镇化率和路网密度3个指标,以此衡量区域的发展程度和潜力;教育维度包括高中及以上人口占比、在校生人数和千人学校数,以此衡量教育保障程度;医疗维度包括千人医疗机构数、千人医疗机构床位数和千人执业医师数,以此衡量医疗保障程度.

-

熵值法通过衡量指标的离散程度来判断指标对综合评价的影响力大小,以此确定权重大小,熵越大,指标的离散程度越大,该指标对综合评价的影响也越大[25],即指标权重越大.

为使各项指标具有一致可比性,本文依次对各指标进行标准化处理、指标熵值计算、差异系数求取,最后对差异系数进行归一化处理获得指标权重,结合权重得到综合评价值.对第i个区县第j项指标:

其中:cij为i区县占指标j的比重;ej为第j项指标的熵值;dj为信息熵冗余度;Wj为各项指标权重;Sj为综合评价得分;n为地区总数;m为指标总数.

-

耦合是一种多系统相互影响的现象[26].耦合度衡量系统间相互影响强弱程度,耦合协调度体现这一程度是促进还是制约作用[27].两者计算公式如下:

式中:C为耦合度;D为耦合协调度;T为地形起伏度和多维贫困协调指数;g(x)表示多维贫困指数;α和β为各指标系统权重,考虑两者同等重要,本文取值均为0.5.

2.1. 县域地形起伏度测算方法

2.1.1. 邻域分析

2.1.2. 县域地形起伏度计算

2.2. 县域多维贫困测量

2.2.1. 评价指标体系建立

2.2.2. 熵值法

2.3. 耦合协调度测算

-

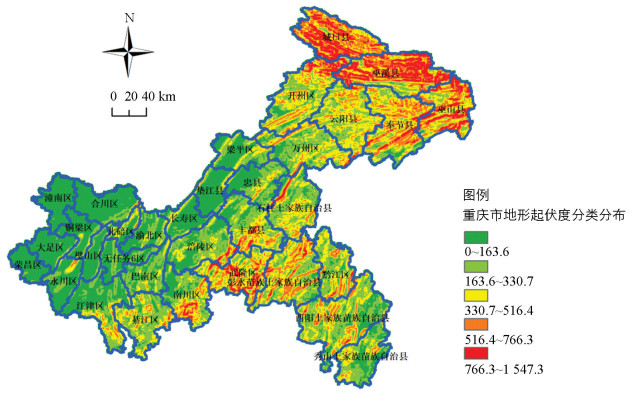

首先,通过地形起伏度测算模型计算重庆市全域地形起伏度计算单元的值.利用Arcgis 10.2软件对所有计算单元的值进行分类,以表征研究区整体地形起伏度分布情况(图 1).

其次,求各县(区)域范围内所有地形起伏度计算单元的均值,得到各个区县地形起伏度特征值,将自然断点法分类符号化后得到县域尺度地形起伏度分布图.如图 2所示,重庆市32个区县地形起伏度差异较大,东北部和南部较高,西部较低.高起伏度区域主要位于大巴山片区,以东北部城口县、巫山县和巫溪县为主,地形起伏度明显高于其他区县,其中城口县47 587个计算单元中,有42 636个起伏度值高于全市平均值319.6,占比超过89%.较高起伏区则广泛分布于东北部和东南部,中部地区主要以中等起伏度区县为主,呈东北—西南直线向分布.西部地区除北碚区以外基本属于低或较低起伏区,荣昌区和潼南区地形起伏度计算单元最大值均在319.6以下.总体来看,重庆市地形起伏度呈现出东北部最大、东南部次之、西部最低的状态,地形起伏程度由东向西逐级降低.

-

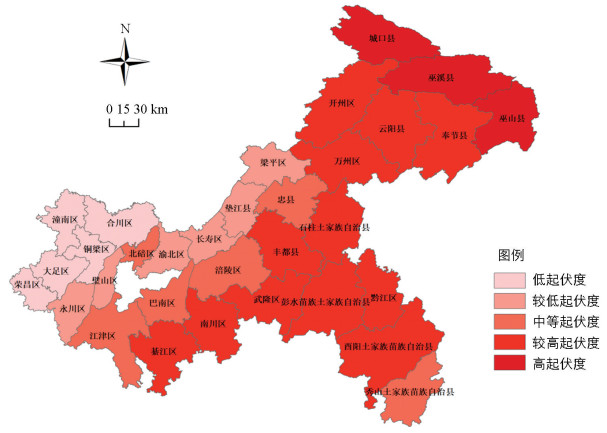

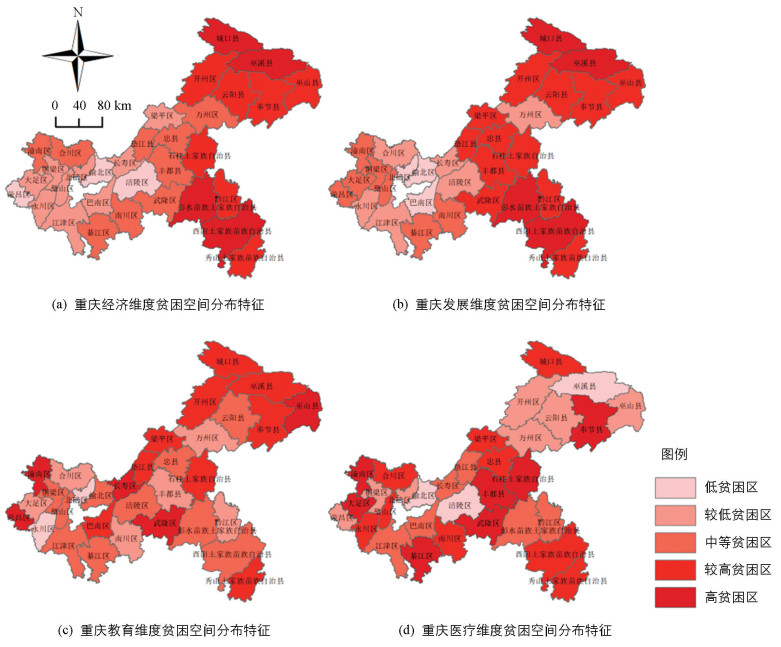

运用多维贫困测算模型计算重庆市多维综合及经济、发展、教育、医疗各维度县域贫困指数,利用自然断点法将各区县多维贫困指数分为高贫困区、较高贫困区、中等贫困区、较低贫困区和低贫困区5级.

从综合结果看,各区县贫困程度差距较大,32个区县平均多维贫困指数为0.531 4,指数最高的是城口县为0.652 9,最低的是北碚区为0.243 1. 图 3显示,高贫困区和较高贫困基本分布在东北部和东南部,万州区因其历史上属于地区行政和经济中心(原万州移民开发区,辖3区8县),其各维度贫困指数均不高,多维贫困指数处于较低贫困区;黔江区作为原四川省黔江地区中心区,相比周边区域有一定程度的优势,属于中等贫困区;潼南区作为渝西地区唯一贫困县,属于较高贫困区;永川区因在经济和发展维度均处于前列,教育维度有突出优势,多维贫困指数处于低贫困区;渝北区和北碚区作为重庆主城区,也处于低贫困区,周边区县贫困指数呈放射型增加,但仍处于较低贫困区或者中等贫困区.总体看,以丰都县为界划分,东北部和东南部多维贫困程度较高(除万州区和黔江区),西部总体维持在较低水平[28],多维贫困程度以主城区为中心呈放射升高状态.

各维度方面,贫困程度空间分布均有差异(图 4).经济维度方面,贫困程度整体呈东北、东南向西逐渐降低的趋势. 4个高贫困区县中,城口县和巫溪县分布在东北部,彭水县和酉阳县分布在东南部,其周边区县也多为较高贫困区.这主要是因为该区域地处秦巴山脉和武陵山脉腹地,受地形影响,交通不便,产业结构中第二、第三产业比重较低,经济发展相对滞后;中部区域以中等贫困区县为主,呈东北—西南走向分布,涪陵区因驻有多家知名大型企业,经济优势明显;西部以低、较低贫困区为主,这主要是因为该区域以工业和第三产业为主,经济水平较高,合川区和潼南区因受缙云山在内的川东平行岭限制,导致运输成本提高,相对其他西部区县经济劣势凸显.

发展维度方面,32个区县贫困程度东西向差异明显.东北部、东南部以及部分中东部地区发展水平偏低,万州区曾为地区行政和经济中心,其发展程度较高;西部的渝北、北碚和巴南区作为重庆市主城区,自身和周边地区发展水平明显偏高.

教育维度方面,各区县贫困程度空间分布离散度较大.因各区域教育资源配置不均衡及一定程度的循环累积[29-30],导致教育资源出现“马太效应”,富集区县教育维度指数较高,周边区县相对较低.北碚区和永川区因拥有较多优质中学和高校,在教育资源的数量和质量方面均有明显优势,教育维度贫困程度极低;东北部向万州区集中,东南部向黔江区集中,西部向永川区和北碚区集中.因此,出现多个教育维度高贫困区县,如荣昌区、潼南区.

医疗维度方面,西部和东北部部分区县贫困程度明显较低.西部地区主要是因为发达的经济水平带来了丰富的医疗资源,东北部则是因为近年来脱贫攻坚工作对重点贫困区域医疗建设方面投入了较多资源.

-

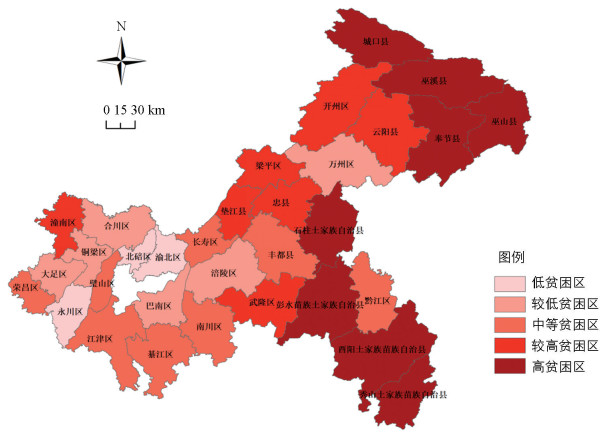

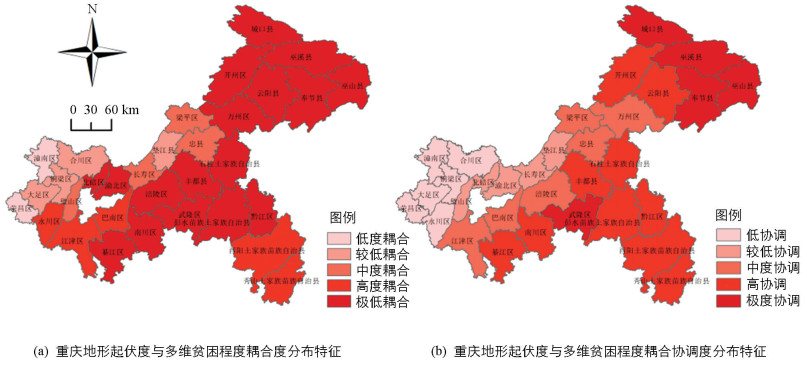

运用公式(8)、(9)计算研究区地形起伏度和多维贫困指数的耦合度及耦合协调度.综合来看,各区县耦合度整体较高,地形起伏度和多维贫困度之间相互作用强烈.各区县耦合度主要分布在0.57~1之间,利用自然断点法将其分为5级(0.57~0.65为低度耦合,0.65~0.75为较低耦合,0.75~0.85为中度耦合,0.85~0.9为高度耦合,0.9~1为极度耦合),结果如图 5-a所示,有17个区县地形起伏度与多维贫困指数极度耦合,耦合度均大于0.9(主要分布在东北部地区、中南部地区以及北碚区和渝北区);有5个区县为高度耦合(涉及酉阳县、秀山县、巴南区、永川区、江津区),有4个区县为中度耦合(涉及忠县、梁平区、璧山区、长寿区),有4个区县为较低耦合(涉及合川区、大足区、铜梁区、垫江县),有2个区县为低度耦合(涉及潼南区和荣昌区).潼南区耦合度最低,为0.578 8,这是因为潼南区地形起伏度仅为42.02,在研究区各区县中排名31位,而多维贫困指数为0.606 1,在各区县中排名23,两者之间相关关系不明显.

采用Arcgis 10.2软件中的自然断点法将区县耦合协调度分为5级(耦合协调度区间为0.77~0.89,0.65~0.77,0.57~0.65,0.50~0.57,0.40~0.50),分别为极度协调区、高协调区、中度协调区、较低协调区和低协调区(图 5b).极度协调区包括5个区县,耦合协调度在0.77~0.89之间的涉及东北部的城口县、巫山县、巫溪县、奉节县和南部的武隆区,有极高或较高的地形起伏度,其中武隆区属于武陵山区,因为旅游业发达,在经济维度属于中等区域,但在发展、教育和医疗维度表现均不佳,整体多维贫困指数较高,与其较高的地形起伏度极度耦合协调,其余4县属于秦巴山区,巨大的地形起伏差异使得当地对外交通和内部发展都受到了较大限制,对当地多维贫困的发生起到了明显促进作用;高协调区有10个区县,耦合协调度在0.65~0.77之间,包括东北部的开州区、云阳县以及南部的石柱县、丰都县、彭水县、黔江区、南川区、綦江区、酉阳县和秀山县,这10个区县在地形起伏度和多维贫困指数间的促进作用相较于极度协调区有所降低,但仍处在偏高水平;中度协调区耦合协调度在0.57~0.65之间,包括东北部的万州区、梁平区、忠县和中西部的涪陵区、巴南区、江津区,地形起伏度和多维贫困指数间的促进作用已经不明显;较低协调区耦合协调度在0.5~0.57之间,包括垫江县、长寿区、渝北区、北碚区、璧山区;低协调区耦合协调度在0.4~0.5之间,包括最西部的合川区、潼南区、铜梁区、大足区、荣昌区和永川区.耦合协调度低或偏低的区县,较低的地形起伏与多维贫困的发生间存在一定程度的抑制作用.

3.1. 地形起伏度分析

3.2. 县域多维贫困分析

3.3. 地形起伏度和多维贫困程度耦合情况分析

-

本文选取重庆市有扶贫任务的32个区县作为研究区,借助地理信息系统技术,以遥感数据和统计数据为基础,结合实地调研,构建县域多维贫困指标体系,建立地形起伏度和多维贫困程度测算模型,并进一步分析两者间耦合关系.

1) 重庆市地形起伏度整体较大,大多数区县处于中等及以上起伏区,在地形地貌环境方面存在较高程度劣势.各区县之间地形起伏度差异明显,东北部略高于东南部,明显高于西部,整体呈东北、东南向西逐渐递减的趋势,东北部与东南部高山与河谷交错,西部以低山和丘陵为主,地形相对平缓.

2) 重庆市32个区县整体多维贫困程度较高,各地区差异较大.多维贫困程度较高的区县集中在东北部和东南部,西部以主城区为中心,多维贫困指数呈放射型向周边扩散升高,但整体仍低于东部.部分国家级贫困区县通过近几年脱贫攻坚工作在某些单个维度上呈较低贫困指数,但多维综合以后整体仍呈较高多维贫困指数.

3) 重庆市多维贫困程度较深的区域受地形起伏度的影响较大,各项产业和交通等多方面均受到地形起伏度的严重限制.全市32个区县整体地形起伏度和多维贫困耦合度较高,中等及以上耦合度区县占比81.25%,在西部部分地区耦合度变化逐渐明显;耦合协调度最高的区域在东北部边缘和武隆区,并向周边区县均匀扩散降低,在西部边缘区域达到最低.

-

本文以重庆市32区县地形起伏度和多维贫困程度之间耦合关系为研究基础,探讨不同程度地形起伏度下,多维贫困的解决治理途径,并提出如下建议:①高地形起伏度区域,把握自身自然资源优势,发展以旅游业、服务业等为主导的相关产业,同时加强基础和公共服务设施建设,加强人才引进力度,以附加值更高的第三产业来消减地形劣势带来的不利影响;②中等地形起伏度区域,对产业结构进行合理调整,因地制宜发展本区域的产业,同时加强对外交通建设,帮助本地产业与其他区域合作形成产业链条;③低地形起伏度区,利用自身优势,加强土地整治,提高土地利用效率,加大土地集约化利用程度,形成规模化产业集群,提升土地使用经济效益.

DownLoad:

DownLoad: