-

留守儿童是指因父母双方或一方外出而被留在户籍所在地,不能和父母双方共同生活在一起的未成年儿童青少年[1-2].与非留守儿童相比,留守儿童的处境更为不利,社会适应状况也更糟糕[3-4].在新冠肺炎疫情这一特殊时期,由于企业停工停产等因素,留守儿童的父母难以外出务工,家庭环境的改变似乎为促进亲子交流、提高家庭亲密度等创造了客观条件.但有学者发现,即使在疫情下上网课时期,留守儿童的适应不良问题也显著高于非留守儿童[5],这与非疫情时期的状况是一致的,说明留守儿童的社会适应状况仍值得被关注.随着疫情防控工作的开展,2020年5月左右,我国的新冠肺炎疫情已经得到基本控制,复课后留守儿童的生活环境又再次发生变化,因此继续深入探讨留守儿童社会适应的影响因素及作用机制,可以为提高疫情复课后留守儿童社会适应状况提供参考.

基于人类发展生物生态学的视角,“个人-过程-环境-时间(PPCT)”模型是一个更整合更全面的理论模型,该模型强调个体发展受4类关键因素的共同影响,即个体(Person)、过程(Process)、环境(Context)和时间(Time)这些系统因素相互作用形成一个力量网络,共同影响个体的适应与发展[6].在PPCT理论指导下,研究者们发现家庭环境是影响留守儿童社会适应的一个重要近端环境因素,且家庭亲密度(即家庭成员间的情感联结程度)是一个极其重要的过程因素[7-10].在留守家庭中,父母外出务工打破了原有稳定的家庭结构、致使家庭功能受损,同时留守家庭中的亲子沟通往往是低频、远距离、非面对面的,因此留守儿童在父子亲密度、母子亲密度等方面存在较大劣势[11].此外,诸多实证研究发现,父母缺席、父母监护不足、低亲子依恋水平对留守儿童社会适应有负面影响[9, 12];亲子沟通越频繁、沟通水平越高对留守儿童的社会适应有正面影响[8, 13-14].因此,我们推测家庭亲密度对留守儿童社会适应有积极影响.

心理素质是在我国素质教育背景下提出的本土概念,是指“以生理条件为基础的,将外在获得的刺激内化成稳定的、基本的、内隐的,并具有基础、衍生、发展和自组织功能的,与人的适应-发展-创造行为密切联系的心理品质”[15].简言之,心理素质是普遍适用于我国学生群体的一套全面、综合、积极的心理品质,包含认知品质、个性品质和适应性品质3个方面[16].在心理素质这一本土心理学研究领域,学者们经过30多年的理论探讨和实证研究发现:心理素质在我国教育界具有独特地位,它对儿童青少年的心理健康、社会适应、学业发展和行为习惯等众多心理结果均有重要的积极影响[17].因此,我们推测心理素质作为个体的积极因素,可以促进留守儿童的社会适应.另外,研究者们一致认为心理素质是在先天遗传的生理基础和后天社会文化环境的交互作用中形成的[18].正如赵占锋等人的研究显示的那样,家庭是个体最早接触且影响长久的社会文化环境因素,家庭中的亲近关系和积极氛围有利于促进和培养个体的心理素质[19].因此,我们推测家庭亲密度可以正向预测留守儿童的心理素质.此外,随着心理素质相关研究的大量开展,学者们在已有研究成果的基础上凝练出了心理素质与心理健康/社会适应的关系模型[18, 20].与PPCT理论一致,心理素质相关理论也强调内在因素(如心理素质)和外在因素(如家庭亲密度)协同作用于个体的社会适应,且心理素质在外在致病风险因素或增益保护因素与社会适应之间扮演中介或调节的角色.具体地,心理素质在保护性因素与社会适应之间主要起到中介作用,如小学生心理素质在家庭亲密度和学校归属感间起到中介作用[19],流动儿童心理素质在父母情感温暖和学业成绩间起到中介作用[21].那么,家庭亲密度作为一种保护性因子,留守儿童的心理素质是否能在家庭亲密度和社会适应间起到中介作用呢?这值得进一步探讨.最后,有学者发现心理素质在外在因素和心理结果间的中介作用显著,但心理素质各维度的中介作用不一定显著,也就是说心理素质不同成分对心理结果的预测作用可能是不同的[22].因此,本研究也将考察心理素质各维度在家庭亲密度和社会适应间的中介作用,进一步明确心理素质各维度的作用和功能.

综上所述,本研究旨在考察留守儿童心理素质及其各维度在家庭亲密度和社会适应间的中介作用是否存在,并提出如下假设:留守儿童家庭亲密度、心理素质及其分维度和社会适应间呈正相关(H1);心理素质及其分维度在家庭亲密度和社会适应间起到中介作用(H2).

HTML

-

在2020年4月17日-2020年5月13日这一时间段,采用问卷星形式在网上发布调查,通过方便取样的方法共测得留守儿童17 375人,平均年龄为12.78岁(7~18岁,SD=2.51),其中:留守小学生为8 521人(49.04%),留守中学生为8 854人(50.96%);男生8 815人(50.73%),女生8 560人(49.27%);独生子女4 566人(26.28%),非独生子女12 809人(73.72%);农村居住者10 859人(62.50%),城镇居住者6 516人(37.50%);3年级1 994人(11.48%),4年级1 977人(11.38%),5年级2 270人(13.06%),6年级2 280人(13.12%),7年级2 319人(13.35%),8年级2 129人(12.25%),9年级1 245人(7.17%),10年级1 316人(7.57%),11年级1 162人(6.69%),12年级683人(3.93%).

-

采用郭成等人[23]修订的少年儿童社会适应量表测量留守儿童的社会适应.该量表共37题,包含个性宜人、人际和谐、学习自主、观点接纳、集体融入、生活独立和环境满意7个维度和2个测谎题,采用5点计分,1(完全不符合)~5(完全符合),量表得分越高说明社会适应水平越高.本研究中社会适应的验证性因素分析拟合较好:χ2=19784.544,df=553,CFI=0.915;TLI=0.908;RMSEA=0.045(90%CI=[0.044,0.045]);SRMR=0.043;社会适应、个性宜人、人际和谐、学习自主、观点接纳、集体融入、生活独立、环境满意的Cronbach's α系数分别为0.97,0.87,0.92,0.91,0.82,0.90,0.85,0.84.

-

采用Olson等人编制[7]、费立鹏等人[24]修订的家庭亲密度和适应性量表第2版(Family Adaptability and Cohesion Scale,FACES II-cv)中的亲密度分量表测量留守儿童的家庭亲密度.该分量表包含16个题目,采用5点计分,1(不是)~5(总是),得分越高代表家庭成员间的情感关系越紧密.在本研究中,家庭亲密度分量表的Cronbach's α系数为0.85.

-

采用胡天强等人[25]修订的中学生心理素质问卷(简化版)和潘彦谷等人[26]修订的小学生心理素质问卷分别测量留守中小学生的心理素质及认知品质、个性品质、适应性品质3个维度.其中,中学生心理素质问卷共24个条目,每个维度各8题;小学生心理素质问卷共27个条目,每个维度各9题;两版问卷均采用5点计分,1(非常不符合)~5(非常符合),问卷得分越高,心理素质水平越高.在本研究中,中学生心理素质的验证性因素分析拟合良好,χ2=6748.490,df=249,CFI=0.930;TLI=0.922;RMSEA=0.054(90%CI=[0.053,0.055]);SRMR=0.034;且心理素质及认知品质、个性品质、适应性品质的Cronbach's α系数分别为0.97,0.94,0.93,0.91.小学生心理素质的验证性因素分析拟合良好,χ2=6065.917,df=321,CFI=0.932;TLI=0.925;RMSEA=0.046(90%CI=[0.045,0.047]);SRMR=0.038;且心理素质、认知品质、个性品质、适应性品质的Cronbach's α系数分别为0.96,0.94,0.89,0.90.

-

采用统计软件SPSS 26.0对数据进行描述性统计和相关分析;采用Hayes[27]开发的Process插件中的Model 4进行中介效应分析,Bootstrap抽样为5000,设置95%的置信区间.此外,采用Mplus 7.0进行验证性因素分析.

1.1. 研究对象

1.2. 研究工具

1.2.1. 社会适应

1.2.2. 家庭亲密度

1.2.3. 心理素质

1.3. 数据处理

-

由于收集的数据全部采用自我报告量表,故可能存在共同方法偏差.根据周浩等人介绍的Harman单因素法[28],本研究以单因素验证性因素分析来检验共同方法偏差,结果发现模型的拟合指数非常不好,难以接受:χ2=175637.287,df=2925,CFI=0.703;TLI=0.695;RMSEA=0.058(90%CI=[0.058,0.059]);SRMR=0.066,说明共同方法偏差不显著.

-

由表 1可知,留守儿童社会适应总量表的得分为3.91,7个分维度的得分在3.77~4.09之间,均高于理论中值3.此外,留守儿童家庭亲密度、心理素质及其各维度和社会适应间两两显著正相关(r=0.31~0.83,ps<0.01).

-

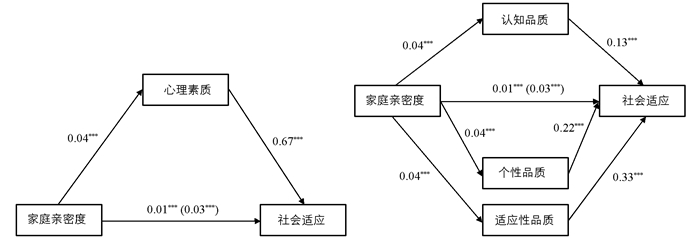

为考察心理素质及其分维度在家庭亲密度和社会适应间的中介作用,将家庭亲密度作为自变量,社会适应作为因变量,心理素质作为中介变量构建模型1,其次将心理素质各维度作为中介变量构建模型2.

由图 1和表 2可以看出,家庭亲密度显著正向预测心理素质(β=0.04,SE=0.000 4,p<0.001,CI=[0.040,0.041])和社会适应(β=0.01,SE=0.0003,p<0.001,CI=[0.007,0.008]),心理素质显著正向预测社会适应(β=0.67,SE=0.005,p<0.001,CI=[0.659,0.677]),以上各变量间回归系数的95%的置信区间均不包括0.此外,“家庭亲密度→心理素质→社会适应”的中介路径显著(β=0.03,SE=0.000 4,p<0.001,CI=[0.026,0.028]),间接效应为0.03,中介效应占总效应的78.55%,说明心理素质在家庭亲密度和社会适应间起部分中介作用.

此外,家庭亲密度显著正向预测认知品质(β=0.04,SE=0.001,p<0.001,CI=[0.039,0.041])、个性品质(β=0.04,SE=0.001,p<0.001,CI=[0.040,0.041])、适应性品质(β=0.04,SE=0.001,p<0.001,CI=[0.041,0.043])和社会适应(β=0.01,SE=0.000 3,p<0.001,CI=[0.006,0.007]),认知品质(β=0.13,SE=0.007,p<0.001,CI=[0.119,0.146])、个性品质(β=0.22,SE=0.007,p<0.001,CI=[0.205,0.231])、适应性品质(β=0.33,SE=0.007,p<0.001,CI=[0.316,0.344])显著正向预测社会适应,以上各变量间回归系数的95%的置信区间均不包括0.此外,“家庭亲密度→认知品质→社会适应”的中介路径显著(β=0.005,SE=0.0003,p<0.001,CI=[0.005,0.006]),间接效应约为0.005,中介效应占总效应的15.12%;“家庭亲密度→个性品质→社会适应”的中介路径显著(β=0.009,SE=0.003,p<0.001,CI=[0.008,0.010]),间接效应约为0.009,中介效应占总效应的25.58%;“家庭亲密度→适应性品质→社会适应”的中介路径显著(β=0.014,SE=0.004,p<0.001,CI=[0.013,0.015]),间接效应约为0.014,中介效应占总效应的39.83%;心理素质3个维度的中介效应占总效应的80.52%.以上结果说明认知品质、个性品质、适应性品质在家庭亲密度和社会适应间起部分中介作用.

2.1. 共同方法偏差检验

2.2. 家庭亲密度、心理素质和社会适应的描述性统计和相关分析

2.3. 心理素质在家庭亲密度和社会适应间的中介作用

-

本研究发现,疫情下留守儿童社会适应及其各维度的均分在3.77~4.09之间,均高于理论中值3,这与非疫情时期的研究结果相一致,说明留守儿童社会适应处于中等偏上水平[29].这再次提示我们,相比于非留守儿童,虽然留守儿童在一些方面处于劣势,但留守儿童并不完全等同于问题儿童.因此,研究者们除了看到留守状态带来的负面影响,也应进一步挖掘留守儿童的积极潜力、发扬潜在优势,从辩证的视角看待留守现象.

-

相关分析结果发现,留守儿童家庭亲密度、心理素质及各维度和社会适应间两两显著正相关,这说明留守儿童的家庭亲密度越高,心理素质和社会适应水平越高;且心理素质越高,社会适应水平也越高[4, 17].中介效应分析发现,心理素质及其分维度在家庭亲密度和社会适应间均起到部分中介作用,这说明家庭亲密度不仅可以直接作用于社会适应,还可以通过心理素质及其分维度的中介作用间接影响社会适应.在直接效应方面,家庭亲密度正向预测社会适应,再次证实了家庭亲密度是留守儿童社会适应的保护性因素[8, 13-14].在高亲密度的留守家庭中,成员间的情感联结十分紧密,孩子可以从父母那里获得支持、信任和安全感,当遇到困难时也可以与父母谈论担忧、舒缓压力,并在父母的协助下做出决策、解决问题.因此,家庭成员间的亲近关系和亲密度可以有效促进留守儿童的社会适应.

在间接效应方面,家庭亲密度正向预测留守儿童的心理素质,这与心理素质的形成机制模型相吻合.该模型认为,心理素质具有先天性和后天性,即心理素质的形成不仅受到遗传的影响,还受到诸如家庭等环境因素的影响[18].在留守家庭中,家庭亲密度是家庭功能和家庭氛围的重要体现,它对儿童青少年心理素质的发展有重要作用[19].另外,心理素质正向预测留守儿童的社会适应,支持了心理素质的作用机制模型.也就是说,心理素质作为留守儿童的积极心理品质或资源,对社会适应具有普遍的增益作用[17].其次,心理素质在家庭亲密度和社会适应间起到中介作用,说明较高的家庭亲密度可以较好地满足个体的基本心理需求,增强个体的心理资源,进而促进留守儿童的社会适应[11].此外,本研究还发现心理素质各分维度在家庭亲密度和社会适应间均起到中介作用.虽然尚无实证研究考察留守儿童的心理素质,但心理素质是一个内涵丰富的概念.回顾已有关于留守儿童社会适应的研究,可以发现心理素质的一些具体要素在其间扮演着中介作用.如刘馨蔚等人发现留守初中生的自尊和自我效能感在自制力和社会适应间起到中介作用[29],段宝军等人发现留守儿童自我意识在心理虐待与忽视和孤独感间起到中介作用[30],王燕等人发现农村留守儿童应对方式和学习自我效能感在社会支持与学习主观幸福感间起到中介作用[31].在这些中介变量中,自我意识主要体现为认知层面的成分,可将其近似看成是认知品质的要素;自尊和自我效能感是动机性成分,可将其近似看成是个性品质的要素;应对方式是压力应对策略,可将其近似看成是适应性品质的要素[16].因此,留守儿童中“家庭亲密度-心理素质/认知品质/个性品质/适应性品质-社会适应”的间接路径具有合理性.值得一提的是,本研究中心理素质不同维度的中介效应大小不同,其中适应性品质的中介效应最大,这与一般儿童青少年的研究类似[22].由此推测,相比于认知品质和个性品质,适应性品质对社会适应相关指标的作用更稳定、效果也更大,应更注重留守儿童适应性品质在家庭亲密度和社会适应间的中介作用.

-

长期以来,父母外出务工对留守儿童的社会适应构成了潜在威胁,如何帮助这些儿童在疫情下顺利适应社会是极为重要的.根据本研究结果,可以从增加家庭亲密度和提高心理素质两个层面来促进留守儿童的社会适应.在家庭亲密度方面,亲子接触的频率和规律性不仅可以减少情感差距,还可以保持亲子之间的情感投入、提供一种连贯感[32].随着信息社会的发展和互联网技术的普及,网络沟通为留守家庭实现这种高频率的、有规律的接触提供了便利,通过线上交流可以增强亲子关系,进而有利于留守儿童的发展和适应[33].然而,电子产品缺乏实际性接触也会限制亲子间对彼此现实生活的感知[32],因此定期探亲和家庭团聚仍然是重要的.另外,为保证亲子间的交流质量,开展相关培训加深家长对亲子交流重要性的理解、帮助家长掌握交流技巧也是必要的.此外,在素质教育背景下,培养留守儿童的心理素质是推动全面素质教育和促进良好适应的重要途径.目前,学者们主要编制了各个学段的心理素质教育教材[17],这些教材可以为学校心理健康教育提供参考.同时,学校也可以结合实际情况实施更多样化的校本干预措施,培养学生的心理素质.

-

本研究发现,在新冠肺炎疫情期间,留守儿童的社会适应水平处于中等偏上;留守儿童家庭亲密度、心理素质和社会适应间两两显著正相关,且心理素质及其分维度在家庭亲密度和社会适应间均起到部分中介作用.虽然这些发现有一定的理论价值和实践意义,但本研究仍存在一些不足之处.首先,本研究对关键变量的测量仅限于自我报告量表,未来的研究可将学生、家长和教师作为信息提供者,更全面地描绘留守儿童的社会适应情况.其次,PPCT模型作为指导本研究的主要理论,其中的时间系统是被忽视的,未来的研究可以加入时间因素,考察环境、过程、个体和时间因素对留守儿童社会适应的协同作用.比如,可以考察初次留守年龄、留守时长、曾留守等时间特征对个体社会适应的影响;也可以采用纵向追踪设计进一步验证变量间的因果关系以及关系的稳定性.

DownLoad:

DownLoad: