-

开放科学(资源服务)标志码(OSID):

HTML

-

基于马克思对世界存在前提的界定,人便可以看作为世界之本. 世界乃人所触、所感、所存在的真实世界,人的生活世界基于特性可分为3个层次:自然界、人类社会和精神世界[1].

自然界指向普遍存在的物质,人类社会指向人际间的交互,精神世界指向个人的完满,物质、交互、精神满足是促进个人发展的重要因素. 随着人本主义研究的深化,当下的“人本主义”逐渐脱离了原有的认知. 在当前教育中,“人”成为教育信仰,教育过多地关注人而忽略乃至抛弃掉对物件、制度、组织气候、文化等因素的考虑[2]. 因此,当前教育关注的焦点应从仅关注人的角度转变到关注人与自然界、人类社会的交互及人自身理性价值提升的角度.

学习空间是学习者自我学习与社会交互的重要场所,在线学习力是智能时代学习者发展所需的重要能力. 基于此,人与空间如何平衡才能有效提升在线学习力?首先应明晰在线学习力与学习空间的内涵.

-

在线学习力(Online Learning Ability)的研究始于对学习力的讨论,1965年Jay Forrester提出了“学习型组织”的概念,并由此衍生出学习力一词[3]. 学习力构成的模型中,最具有代表性的是由顺应力、策应力、反省力、互惠力组成的“四要素说”,由变化和学习、关键好奇心、意义形成、创造性、学习互惠、策略意识、顺应力组成的“七要素说”以及由学习动力、学习态度、学习方法、学习效率、创新思维和创造力组成的“综合体说”[4]. 随着时代的发展,网络学习成为人本学习的一种重要形式,而在线学习力就是指在网络环境中,通过对海量信息的学习,将网络资源转化为知识资本的能力[5]. 在线学习力与学习力的本质相同,杨素娟[6]从元认知能力、学习策略水平、知识迁移能力、信息素养及学习资源管理能力5个维度分析了在线学习力的构成;丁亚元等[4]认为在线学习力主要包括内驱力、认知力、意志力、转化力4部分;李宝敏等[7-8]开发了包含顺应力、驱动力、互惠力、策应力、管理与调节力的在线学习力测评工具. 综上所述,尽管目前关于在线学习力的划分尚未统一,但多包含以下几个方面的内容:对在线学习情境的适应能力、知识学习中的认知能力、知识学习后的应用能力及反思能力,并由此衍生出更多的要素. 因此本研究在文献分析的基础上,将在线学习力分为学习顺应力、学习认知力、学习应用力、学习反思力4个部分.

-

人类的生存空间已经扩展到了三维空间,具体包括物理、社会与信息空间[9],而学习空间也得到了相应的发展. 学习空间是开展学习活动所需要的区域,是学习发生的基本场所,具有居所与转运的双属性[10]. 从学习空间的地点属性而言,学习不仅发生在校园的教室和实验室里[11],也发生在校园传统大楼之外[12],如家庭已成为智能时代与当前疫情下的重要学习场所. 从学习空间自身的结构属性而言,智能技术赋权下学习空间结构可包含动态化的物质、社会和精神空间,且三维相辅相成[13]. 也有学者认为学习空间包括物理、社会、个人和信息空间4类,并构建了学习空间融合模型[14]. 基于人本主义对世界的界定及人自身发展的需要,研究认为学习空间的结构主要包括物质空间、社会空间和精神空间. 以“在场式”的存在为外在体现形式的物质学习空间,以“群体式”的交往为导向的社会学习空间,以追求“不在场式”的存在以及反观自身存在为价值指向的精神学习空间,三者共同构筑了学习空间的整体架构,学习空间也经历了关注在场、关注主体、关注多元的3个阶段[15]. 从学习空间的层级属性而言,技术支持下的学习空间包含现实层与虚拟层,虚拟与现实交互的增强现实层3个层级. 层级属性与结构属性相融后成为学习空间的整体属性,即各层级中都包含了物质空间、社会空间和精神空间3个空间,他们之间相互影响,最终作用于现实空间,对现实空间中个人的认知、情感、行为产生实际影响. 学习空间的创设关注点也由环境转向人的主体性及多元的精神所需. 当前的研究多从现实空间去进行设计,然而随着元宇宙时代的到来,虚拟现实空间的设计同样值得被讨论.

-

当前研究多探究个体因素对在线学习力的影响,而较少探究环境因素对学习者在线学习力的影响. 因此,本研究着眼于家庭学习空间,探究空间中不同因素对学习者在线学习力的影响. 已有研究表明,部分环境设计属性对学习者的室内学习具有显著的影响,其中“布局” “灵活性” “舒适性”都是影响学习者学习的重要因素. “布局”即学习空间的整体空间安排,“灵活性”即允许学习者移动及重新安排房间,“舒适性”即让学习者感受到快乐及心灵的祥和[16]. 在线学习作为学习的一种形式,合理的环境设计也应当能促进学习者的在线学习. 网络支持是在线学习的一个显著特征,因此网络对在线学习具有重要意义,在具体布局时,应考虑网络情况对学习者在线学习的影响. 环境、空间的灵活性离不开对空间本身的讨论,舒适性离不开对氛围的讨论,已有研究指出学习氛围会影响学习者的在线学习体验[17],因此本文将网络情况、学习空间、学习氛围作为与在线学习力相关联的重要环境因素.

除传统电脑之外,移动设备的出现及运用为学习者提供了更多样与便捷的学习途径,也成为了学习者日常学习的重要手段. 本研究中的网络情况主要指电子设备所使用的网络情况,包括Wifi与移动数据两个类型.

学习空间有正式的学习空间及非正式学习空间之分,研究中的学习空间主要指家庭中的非正式学习空间. 基于对学习空间“灵活性”这一特征的考量,本研究主要根据家庭中学习空间的独立与固定程度对学习空间进行具体的划分.

“氛围”即周围的气氛和情调,研究的学习氛围为家庭学习氛围,即家庭学习时特定的气氛和情调. 适宜的学习氛围有利于提升学习空间的“舒适性”. 基于对“舒适性”这一特征的考量及对学习氛围广泛含义的择取,本研究主要根据学习环境的安静程度对学习氛围进行具体的划分.

基于此,研究主要探讨以下几个问题:1) 家庭学习空间中,网络情况、学习空间、学习氛围是否与学习者的在线学习力相关?2) 家庭学习空间中,不同网络情况、学习空间、学习氛围是否会使学习者的在线学习力水平不同?3) 家庭学习空间中,处于何种网络情况、学习空间、学习氛围条件下的学习者其在线学习力水平更高?4) 基于数据分析结果,如何设计学习空间以更好地促进学习者学习?

1.1. 在线学习力

1.2. 学习空间

1.3. 研究问题

-

综合国外Claxton[18]“四要素说”、Crick[19]“七要素说”、Kirby[20]“综合体说”学习力模型,及国内杨素娟[6]、丁亚元等[4]及李宝敏等[7-8]对在线学习力维度的讨论,研究确定了调查问卷维度. 其中一级维度为在线学习力,二级维度包含学习顺应力、学习认知力、学习应用力、学习反思力4个方面. 在对题目进行筛选与剔除的基础上,对各维度中的指标进行调适,最终得到在线学习力描述框架见表 1. 其中,学习顺应力、学习认知力、学习应用力、学习反思力4个维度各有3个题目,共计12个题目,采用李克特5级量表计分,总分60分,问卷题目中设计了正向题目和反向题目.

正向题目计分方法:非常不同意1分,不同意2分,不一定3分,同意4分,非常同意5分.

反向题目计分方法:非常不同意5分,不同意4分,不一定3分,同意2分,非常同意1分.

-

调查对象主要涉及C市的4 000余名高中生,共发放并收回问卷4 233份,剔除无效问卷601份,剩余3 632份,有效率为85.80%. 研究对象具体情况见表 2.

-

信度是指量表或测验的可靠性或稳定性. 信度分析用于检验总量表和量表各层面的可靠性或稳定性. 研究使用SPSS 26.0分析软件对指定的量表进行α系数信度检验(表 3). 该研究中高中生在线学习顺应力、学习认知力、学习应用力及学习反思力4个分维度的Cronbach's α介于0.702~0.825之间,均大于0.7,属于高信度区间,且在线学习力整体的Cronbach's α为0.865,信度良好.

对数据采用KMO和Bartlett球形检验,结果显示本研究效度KMO值为0.914,大于0.9,Bartlett球形检验结果具有统计学意义(p<0.001),所得数据可用于因子分析. 采用主成分分析法抽取因子,最大方差法进行旋转,最终共抽取出4个因子,累计解释方差为69.041%,删除不合理题项后,共计4个因子,12个题项,且因子载荷系数为0.526~0.847,大于0.5,效度良好.

-

研究首先使用SPSS 26.0对问卷和数据进行信效度检验,对数据进行描述性统计,分析问卷得分总体情况;其次通过相关性分析探寻各学习者在线学习环境各因素(网络情况、学习空间、学习氛围)与在线学习力各维度(学习顺应力、学习认知力、学习应用力、学习反思力)之间的相关性;第三,通过独立样本t检验及单因素方差分析,探寻学习者在线学习环境各因素与在线学习力各维度及在线学习力整体之间的差异性,分析不同影响因素对在线学习力的影响;最后,使用K-means聚类分析将网络情况、学习空间和学习氛围3个变量聚类为6类学习者并探寻各类学习者间在线学习表现能力的差异.

2.1. 问卷编制与数据来源

2.1.1. 问卷编制

2.1.2. 数据来源

2.1.3. 信效度分析

2.2. 大数据工具分析与思路

-

对高中生在线学习力各维度进行描述统计,结果见表 4. 学习顺应力、学习认知力、学习应用力、学习反思力及在线学习力整体得分均高于理论中值3分,说明高中生在线学习力整体水平良好. 其中,学习者在学习认知力维度得分最高(3.64),在学习反思力维度得分最低(3.43). 学习者在学习顺应力维度标准差最大(0.91),内部差异相对较大,而在学习应用力维度标准差最小(0.75),内部差异相对较小.

-

高中生各因素与在线学习力各维度的相关关系见表 5. 学习空间各因素之间、在线学习力各维度之间及学习空间各因素与在线学习力各维度之间均呈现显著的相关关系. 其中,1) 在学习顺应力方面的相关系数由大到小排序为学习空间、学习氛围、网络情况. 2) 在学习认知力方面的相关系数由大到小排序为网络情况、学习空间、学习氛围. 3) 在学习应用力方面的相关系数由大到小排序为网络情况、学习空间、学习氛围. 4) 在学习反思力方面的相关系数由大到小排序为网络情况、学习氛围、学习空间.

-

为了解学习者学习时是否会因网络情况不同而使在线学习力存在差异,研究对网络情况进行了差异性分析,结果见表 6. 通过独立样本t检验发现,在学习顺应力、学习认知力、学习应用力、学习反思力及在线学习力整体方面,使用移动数据的学习者得分均高于使用Wifi的学习者,且差异有统计学意义(p<0.01).

-

不同学习空间的在线学习力差异分析结果见表 7. 通过单因素方差分析发现,在学习顺应力、学习认知力、学习应用力、学习反思力及在线学习力整体方面,置身于3类不同学习空间的学习者之间差异均有统计学意义. 其中在学习顺应力(F=18.960,p=0.000)、学习认知力(F=9.843,p=0.000)、学习应用力(F=5.220,p=0.005)及在线学习力整体(F=14.243,p=0.000)方面p<0.01,在学习反思力(F=3.312,p=0.037)方面p<0.05.

多重比较检验分析结果见表 8. 在学习顺应力、学习认知力、学习应用力、学习反思力及在线学习力整体方面,学习空间得分由大到小均为无固定的学习空间、无独立的书房但有固定的学习空间、独立的书房. 同时,在学习顺应力、学习认知力、学习应用力及在线学习力整体中,两两之间差异均有统计学意义,无固定的学习空间的学习者得分明显高于有独立书房的学习者和无独立的书房但有固定的学习空间的学习者得分,而在学习反思力方面,两两之间差异无统计学意义.

-

通过单因素方差分析发现(表 9),在学习顺应力(F=7.906,p=0.000)、学习认知力(F=4.346,p=0.002)、学习反思力(F=4.165,p=0.002)及在线学习力整体(F=6.249,p=0.000)方面,处于5类不同学习氛围的学习者之间差异有统计学意义;在学习应用力方面,处于5类不同学习氛围的学习者之间差异无统计学意义(F=0.894,p=0.467>0.05).

多重比较检验分析结果见表 10. 在学习顺应力、学习认知力、学习反思力及在线学习力整体方面,得分由高到低均为学习氛围非常喧哗、一般、比较喧哗、比较安静、非常安静. 在学习顺应力方面,两两之间差异有统计学意义,学习氛围为非常喧哗的学习者明显高于其他几类学习氛围的学习者;在在线学习力整体方面,学习氛围为非常喧哗的学习者显著高于非常安静的学习者,其他维度差异无统计学意义.

因此,家庭学习空间内不同的网络情况、不同的学习空间会使学习者在线学习力各维度及在线学习力整体水平不同;不同学习氛围的学习者在学习顺应力、学习认知力、学习反思力及在线学习力整体水平上差异有统计学意义,在学习应用力上差异无统计学意义. 使用移动数据的学习者在在线学习力各维度及在线学习力整体上的得分均高于使用Wifi的学习者;无固定学习空间的学习者在在线学习各维度及在线学习力整体上的得分均高于其他类型的学习者;学习氛围为非常喧哗的学习者在学习顺应力方面的得分显著高于其他类型的学习者,在在线学习力整体上的得分显著高于学习氛围为非常安静的学习者,其他方面差异无统计学意义. 整体而言,当学习者可及时查阅资料进行学习,学习空间较灵活、开放,学习氛围较活跃时学习者的在线学习力表现往往更优.

-

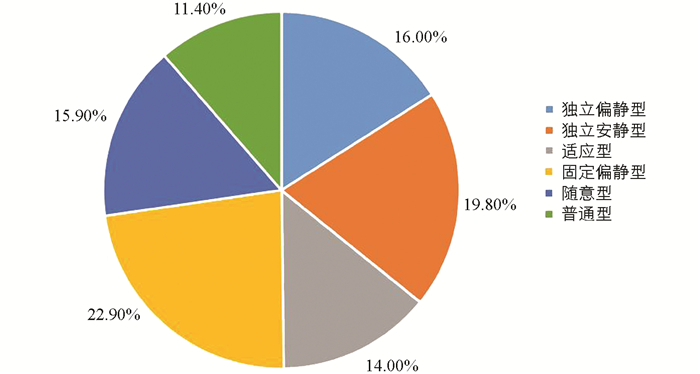

将学习空间、学习氛围和网络情况3个变量进行K-means快速聚类,可归为6类学习者,聚类轮廓系数大于0.5,聚类质量良好. 6类人群分别占比16.00%,19.80%,14.00%,22.90%,15.90%,11.40%,如图 1.

第Ⅰ类群体根据其特征命名为独立偏静型,该群体的学习空间为独立的书房(100%),学习氛围为比较安静(100%),网络情况为Wifi型(100%).

第Ⅱ类群体根据其特征命名为独立安静型,该群体的学习空间多为独立的书房(59%),学习氛围多为非常安静(84%),网络情况多为Wifi型(92%).

第Ⅲ类群体根据其特征命名为适应型,该群体的学习空间多为无独立的书房但有固定的学习空间(53%),学习氛围多为一般(51%),网络情况为移动数据型(100%).

第Ⅳ类群体根据其特征命名为固定偏静型,该群体的学习空间为无独立的书房但有固定的学习空间(100%),学习氛围为比较安静(100%),网络情况为Wifi型(100%).

第Ⅴ类群体根据其特征命名为随意型,该群体的学习空间多为无固定的学习空间(71%),学习氛围多为一般(69%),网络情况为Wifi型(100%).

第Ⅵ类群体根据其特征命名为普通型,该群体的学习空间为无独立的书房但有固定的学习空间(100%),学习氛围为一般(100%),网络情况为Wifi型(100%).

从在线学习力整体来看,Ⅲ类学习者(适应型)在在线学习力整体维度上的得分均明显高于另外5类学习者;其次是Ⅴ类学习者(随意型),Ⅵ类学习者(普通型);Ⅰ类(独立偏静型),Ⅱ类(独立安静型),Ⅳ类(固定偏静型)学习者间差距较小. 从具体维度来看,Ⅲ类学习者(适应型)在4个维度得分均明显高于另外5类学习者,Ⅰ类学习者(独立偏静型)在学习顺应力、学习认知力维度得分均最低,Ⅱ类学习者(独立安静型)在学习应用力、学习反思力维度得分均最低,具体得分排序见表 11.

因此在在线学习过程中,家庭学习空间存在一定灵活性、学习氛围一般、网络情况为移动数据的学习者在线学习力表现更好,而家庭学习空间固定、学习氛围安静、网络情况为Wifi的学习者在线学习力表现较差. 整体而言,当学习者对外界的适应性越强、家庭学习空间保持一定活跃度时,其在线学习力表现更优.

3.1. 描述性分析

3.2. 相关性分析

3.3. 差异性分析

3.3.1. 不同网络情况的在线学习力差异分析

3.3.2. 不同学习空间的在线学习力差异分析

3.3.3. 不同学习氛围的在线学习力差异分析

3.4. 聚类分析

-

研究发现,在线学习力较强的学习者往往倾向于开放的学习空间及较活跃的学习氛围. 这与其他学者的研究结论基本一致,学生们更喜欢开放、不受限制的学习环境[21]. 开放与活跃的学习氛围往往意味着学习者拥有更多的社会性交互行为. 学习者是深度学习中交互、调适及建构的行为主体[22],交互是影响学习的重要因素[23]. 人本主义教育哲学强调人是社会、机构与自然的部分与组成,其目的不仅在于形塑学习者的外在特质,更在于陶冶学习者内在的精神世界[2],而有效的交互最终可使学习者的精神世界得到满足. 在家庭学习空间中,学习者与亲人的沟通状态会影响学习者的情绪[24],并对学习产生一定的影响. 有效的沟通有利于减轻负面情绪对学习者的影响,收获更多正向的情感. 此外,学习者在与他人交流、自我反思的过程中能调和自身知识结构并形成正确的思维,最终在知识体系日益完善及情感收获日渐丰富的螺旋式上升过程中形塑自我外在特质并逐步建构、陶冶自我的精神世界.

-

研究发现,偏好于使用移动数据的学习者其在线学习力往往优于使用Wifi的学习者. 家庭中的Wifi往往具有稳定性高、速度快、实惠的优点,但Wifi的使用往往限制了在线学习的空间范围,而使用移动数据则打破了这种限制,学习者不用考虑时间与地点,无论何时何地都可及时进行简易的搜索与学习. 即时性为泛在学习的一个重要特征,泛在学习是基于技术支持与学习者偏好的重要学习方式,它融合了数字化学习和移动学习的优势,意在构建一个以学习者为中心的、智能的、无所不在的学习空间. 有效泛在学习的发生,依赖于智能技术支持下学习空间的创设[25]. 泛在学习空间的设计需要让正式学习空间与非正式学习空间、物质学习空间与虚拟学习空间之间形成无缝融合[26]. 家庭中的多数空间均属于非正式学习空间与物质学习空间,而技术支持下的泛在学习则引导家庭中非正式学习空间与正式学习空间相融,现实学习空间与虚拟学习空间相融,为学习者的精神世界提供更丰富的情境体验.

-

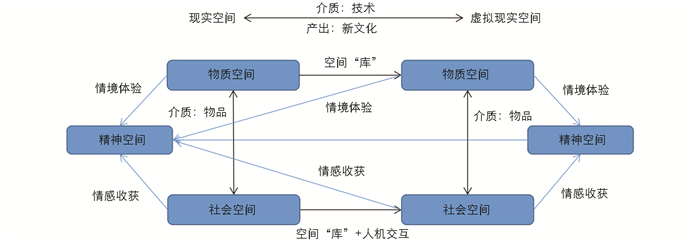

学习空间的具体设计路径离不开对人本主义哲学的探讨及现代信息技术的支持. 当下,学习者的学习空间主要为现实学习空间及虚拟学习空间(网络学习),因此学习空间的设计也应从实际出发,对空间布局做出合理设计. 物质空间为学习者提供多样化的情境体验,社会空间使学习者收获丰富的情感,从“本我”向“自我”发展,情境体验和情感收获共同作用于精神空间,使学习者在理性自省下实现个人的发展,向“超我”迈进.

具体而言,首先在物质空间方面,整体布局应尽量减少各空间之间的“壁垒”与“屏障”,便于学习者在多个学习空间走动,在丰富学习者情境体验的同时为其提供更佳的交互条件;具体布局不应局限于书房或某一个相对固定的地点,可在家庭内部多处设置读书角,在阳台设置便于思考及学习的桌椅,为学习者提供学习情境. 就物质空间设计要素而言,采光、照明、空气质量、温度、灵活性、拥有感、复杂性、颜色条件等都对学习者的学习有影响,其中,照明和自然光线是最重要的因素[27],且应避免过度装饰给学习者带来过多的视觉信息,从而干扰他们的记忆力和注意力[21],可以使用舒适、可重组家具以提高学习空间的功能性与启发性[28]. 其次,在社会空间方面,其创设应考虑人的主体性,扩大交互的区域,交互区域的扩大有利于促进学习者外部动机转化为内部动机[29]. 一方面,社会空间应提供良好的虚拟社会互动交往平台如网络、计算机等通信条件,为学习者与家庭外的个体进行交互创造良好条件;另一方面,应考虑学习者与家庭成员间的社会交互,在物质空间范围内融入社会空间交互元素,突出人的主体地位. 物质空间与社会空间相融需要的是一种能连接人与人的介质,在日常生活中,餐桌、茶台等都可以充当这样的介质,它们将独立的人相连于一个物质空间,双方交互实则又在物质空间中融入了社会空间的属性. 第三,在精神空间方面,舒适的物质元素、积极的社会交互共同作用于人的个体,为个人带来良好的情境体验与情感收获,有效促进人自我的完善与反思,最终促进其精神空间的自我建设与满足. 因此,精神空间的设计实则是需要基于物质空间与社会空间的支持,为学习者带来多方面的情境、情感体验,同时也为学习者营造自省与自纠的思考空间.

-

当前的学习空间主要是现实的学习空间及虚拟(网络)的学习空间. 元宇宙时代的到来使学习空间内涵得到扩展,元宇宙(Metaverse)即超越于现实世界的、更高维度的新型世界[30]. 相较于虚拟学习空间,元宇宙理论支持下的虚拟现实学习空间在更大程度上突破了时空的限制,具身认知理论认为身体的感觉运用系统、形态结构和经历体验都将影响认知的形成与发展[31],而虚拟现实空间则在现实空间的基础上创设了一个平行空间(图 2). 基于现实物质空间创设的学习情境将为学习者提供基础的情境体验,现实社会空间内学习者可与他人进行交互,这将为学习者提供基础的情感收获. 除现实空间外,学习者在虚拟现实空间中同样能够拥有真实的体验与收获,在虚拟现实空间中学习者可创设和感受更多样化的情境,实现更丰富的个体间交互,这使学习者即使身处虚拟现实空间也具有场所感、具身感、临场感与认同感. 而虚拟现实空间中的情境体验和情感收获,最终会作用到现实空间中的个体,促进学习者的学习.

元宇宙时代下的学习空间的设计有更高的设备支持要求. 在现实物质空间方面,其需要提供更丰富与先进的设备,如虚拟现实、增强现实设备、全息投影设备等,这在一定程度上也意味着可以简化现实物质空间的布局. 基于5G、人工智能、区块链等一系列技术的发展,学习者能够在更广泛的时空范围内进行学习,在此前提下的学习空间便不再局限于家庭内部空间,而是任何一个可利用的空间. 技术支持下,学习者将打破时空界限去进行开放性学习、社会性交互. 元宇宙概念支持下的技术同样使社会空间的概念在较大程度上得以扩展,此时技术便成为现实空间与虚拟现实空间的中介物,虚拟现实物质空间为现实物质空间的复刻与创新,其可为智慧实验室、智慧教室等具体的空间. 现实物质空间实则可视为空间“库”,其为学习者提供了更多样化、个性化的虚拟现实物质空间选择,学习者在适合自己的虚拟现实物质空间中进行学习,并在虚拟现实社会空间中进行交互,此时的虚拟现实社会空间同样基于现实社会空间设计,除虚拟现实社会空间中学习者可与现实中的人进行交互外,个体还可与虚拟现实中的机器人、系统等进行交互. 教育技术哲学认为,现代化信息技术可以造就崭新的教育文化[32],因此虚拟现实技术在发展过程中理应创造出崭新的教育文化. 这样的教育文化同样会回归作用到现实空间中的个体,促进个人更高层次的发展.

在虚拟现实空间设计时,除了对原有现实空间进行复刻外,学习者可灵活根据自己的偏好对学习空间进行创新,这将有利于促进学习者的个性化学习,同时也将为未来教育领域中的个性化教学带来新的思考.

DownLoad:

DownLoad: