-

开放科学(资源服务)标志码(OSID):

-

底泥是水生态系统的重要组成部分,在水环境的物质归趋和能量转化过程中扮演着重要的角色[1]. 重金属等污染物进入水体后会以吸附、络合等方式沉积进入底泥,而在底泥-水界面环境因子抑或是水动力条件发生变化时,又会重新释放进入上覆水体. 因此,对污染物来说,底泥是“源”也是“汇”[2]. 释放进入水体的重金属,将以食物链的形式在生物体内富集、传播,最终对水生态和人类健康造成影响[3]. 因此,底泥重金属分布特征和风险的研究对于水生态系统健康评估有重要的意义.

沱江是长江上游最重要的支流,发源于川西北九顶山南麓,流经四川多市并汇入长江. 沱江流域是四川省人口最稠密、经济最活跃的地区之一. 近年来,沱江水质污染较重,已经成为了长江上游污染最严重的区域之一[4],此外沱江流域还多次发生重大污染事故[5],严重影响了“长江大保护”国家战略的实施.

内江市位于沱江中游,是成渝城市群的重要节点,也是沱江流域城镇化速度最为迅猛的地区之一. 近年来,沱江流域内江段污染负荷不断增大,污染负荷类型正由单一的农村面源向复合污染源转变[6]. 此外,沱江内江段还存在重金属污染问题,陈嘉洛等[7]监测发现,沱江水中Cu和Zn的质量浓度在内江市球溪河国考断面出现峰值,分别达到12.33 μg/L和15.57 μg/L;李佳宣等[8]研究发现,沱江上游干流底泥中Cd和Pb的质量分数峰值分别为3.63 mg/kg和58 mg/kg,已达到轻微-中等生态风险;时瑶等[9]和许伟[10]分别发现沱江干流岸边土壤存在Pb和Cd富集现象,可能形成面源污染,威胁沱江水质.

沱江内江段有众多支流,其流量受降雨影响呈现明显的季节变化[11],这些支流在沱江点源和面源污染负荷的形成和输移中起着重要的作用[12]. 然而,目前针对沱江水环境质量和底泥污染的研究集中在干流,对支流的关注十分有限. 因此,本研究选取了沱江内江城区段3条典型支流——玉带溪、寿溪河和黑沱河,考察了其底泥污染分布特征并分析其来源,再对重金属污染的生态风险进行评价. 研究结果将深化对沱江内江段的水环境演变规律的认知,并为区域水环境治理提供参考.

HTML

-

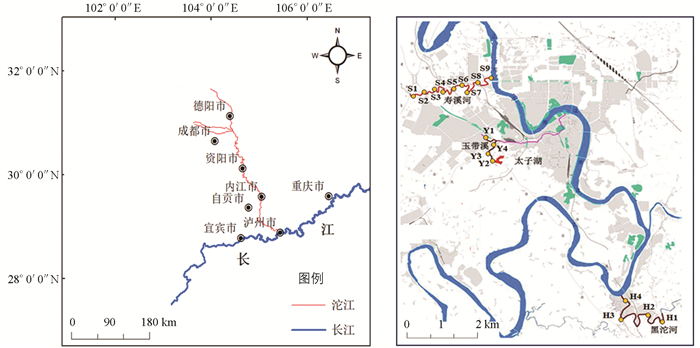

分别选取了内江3处典型黑臭水体的玉带溪、寿溪河和黑沱河作为研究对象. 其中,玉带溪位于内江市老城区和城乡接合部,寿溪河位于内江经济开发区,而黑沱河位于内江市郊区椑木镇. 上述河流流域城镇化差异较为明显. 寿溪河和黑沱河直接流入沱江,玉带溪由南支、北支汇流而成,汇流后变为暗涵最终汇入沱江.

在玉带溪、寿溪河和黑沱河中分别布置了4,9,4个采样点,采样点分别如图 1所示. 寿溪河和黑沱河中采样点按照从上游到下游的顺序编号为S1到S9,H1到H4. 玉带溪南北支汇流后的暗涵不在本次调查和后续治理范围内,因此采样点主要布设在南北支流上,北支采样点编号Y1点、南支采样点从上游太子湖到下游汇流点分别编号Y2到Y4点. 采用彼得森抓斗式采样器(取表层沉积物)和柱状采样器(取0~60 cm沉积物)进行采样. 采样时间为2021年11月.

-

将底泥风干、消解后使用电感耦合等离子发射光谱(ICP-OES,美国Agilent 7500cx型)测定底泥中8种典型重金属(Cu,Pb,Ni,Cr,Zn,Cd,As和Hg)的质量分数. 此外,还测定了总氮、总磷和有机质质量分数. 总氮、总磷采取碱性过硫酸钾消解法测定,有机质采取重铬酸钾法测定.

-

数据的相关分析和主成分分析采用SPSS软件进行,相关分析采用Pearson相关分析法.

-

1) 地质累计指数法

地质累计指数的具体计算方法如下[13]:

式中:Igeo为地质累积指数;Ci为重金属i的实测值,mg/kg;Bi为重金属i的地球化学背景值,mg/kg,本研究参考使用四川省土壤背景值(表 1). 地质累积指数评价体系的划分标准见文献[13]. 具体来说,Igeo≤0时,无富集,污染程度为无污染;0<Igeo≤1时,轻微富集,污染程度为轻微污染;1<Igeo≤2时,中度富集,污染程度为中度污染;2<Igeo≤3时,中强富集,污染程度为中强污染;3<Igeo≤4时,强富集,污染程度为强污染;4<Igeo≤5时,较强富集,污染程度为较强污染;Igeo>5时,极强富集,污染程度为极强污染.

2) 潜在生态风险指数法

采用Hakanson提出的潜在生态风险指数法进行评价,该方法考虑重金属的毒性敏感性,较为全面地评价了潜在生态影响[9, 15]. 具体计算方法如下:

式中:Cfi为重金属i相对参比值的污染系数;Csi为重金属i的实测质量分数,mg/kg;Cni为重金属i参比值,选择四川省土壤重金属背景值(表 1);Eri为重金属i的潜在生态危害系数;Tri为重金属的毒性响应系数(表 1);RI为多种重金属潜在风险指数. 重金属潜在风险指数的划分标准见文献[15]. 具体来说,潜在生态风险指数Eri<40时,污染程度为轻微;40≤Eri<80时,污染程度为中等;80≤Eri<160时,污染程度为强;160≤Eri<320时,污染程度为很强;Eri≥320时,污染程度为极强. 综合潜在生态风险指数RI<150时,污染程度为轻微;150≤RI<300,污染程度为中等;300≤RI<600,污染程度为强;RI≥600,污染程度为很强.

1.1. 研究区特征和采样

1.2. 测试方法

1.3. 数据统计分析方法

1.4. 污染评价方法

-

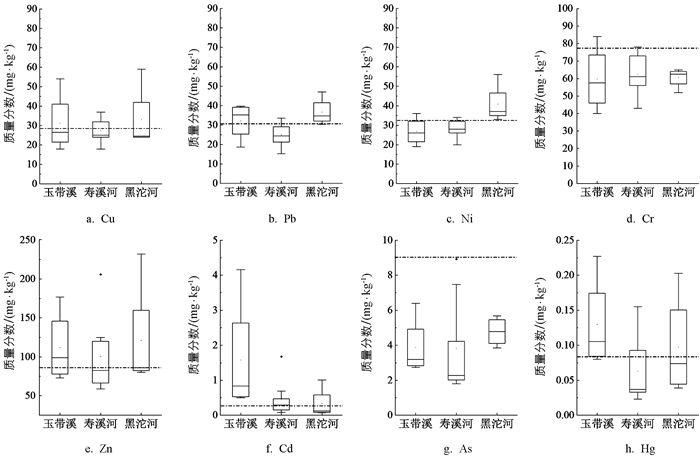

3条河道表层底泥中8种重金属均有检出. 重金属平均质量分数从大到小分别为:Zn,Cr,Pb,Cu,Ni,As,Cd,Hg(玉带溪);Zn,Cr,Ni,Cu,Pb,As,Cd,Hg(寿溪河);Zn,Cr,Ni,Pb,Cu,As,Cd,Hg(黑沱河). 从平均质量分数角度来说,玉带溪表层底泥中重金属Cd的质量分数明显高于其他2条河流;对于重金属Pb和Ni来说,玉带溪、黑沱河底泥的质量分数明显高于寿溪河.

从图 2可看出,3条河道表层底泥中除了Cr和As,其他重金属均出现了质量分数在部分点位超过背景值的情况. 当然,由于重金属背景值存在高度时空异质性,本研究采用的四川省土壤重金属背景值并不一定能完全地反映研究区域的实际本底情况. 因此需要进一步调查对基于生态毒理学的土壤环境质量标准确定超标的重金属种类. 对照《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准(GB 15618-2018)》(以下简称《标准》),只有Cd超过风险筛选值. 具体来说,玉带溪中Y3和Y4点位的Cd质量分数达到了1.11 mg/kg和4.16 mg/kg,达到四川省土壤背景值的4.44倍和16.64倍,为《标准》中的风险筛选值的3.7倍和13.87倍,Y4点位Cd质量分数为风险管控值(4.0 mg/kg),呈现严重富集. 除此之外,寿溪河的S1点位和黑沱河的H1点位Cd质量分数也超过了《标准》中的风险筛选值. 可以看出,玉带溪底泥重金属超标问题主要存在于玉带溪南侧支流,而寿溪河和黑沱河底泥重金属超标问题主要存在于其源头地区.

从表 2可以看出,3条典型支流,特别是玉带溪底泥中Cd的质量分数远高于近10年来在沱江干流和其他支流的监测结果. 支流底泥中较高质量分数的Cd可能成为威胁沱江干流生态安全的潜在原因.

-

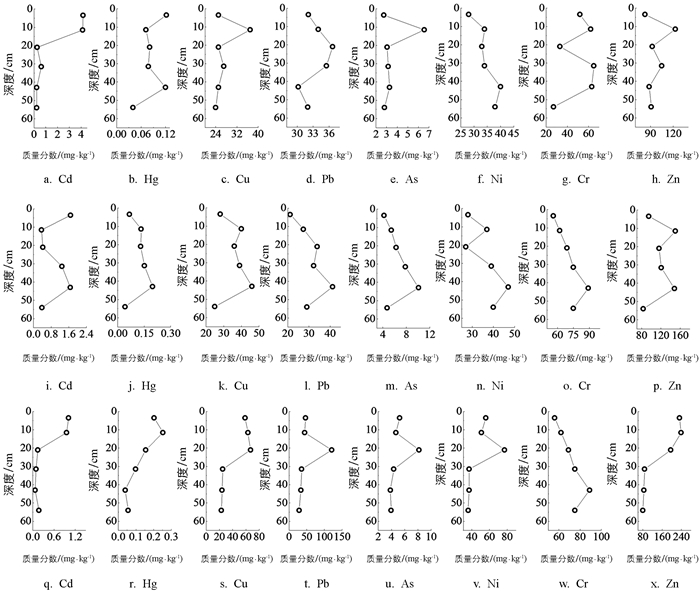

选择玉带溪Y4、寿溪河S1和黑沱河H1这3个Cd污染最为严重的点位作为代表,取底泥样芯,分析了底泥中重金属的垂直分布特征,结果如图 3所示. 对于玉带溪,Cd和Hg在表层出现质量分数峰值,Cu,As和Zn在底泥深度10 cm处出现峰值,Ni和Cr在45 cm处出现质量分数峰值. 对于寿溪河,几乎所有的重金属质量分数随深度变化都呈现了一致规律,即在45 cm深度处出现了极值. 对黑沱河,Cd,Hg和Zn的质量分数极值出现在底泥表层,而Cu,Pb,As和Ni的质量分数极值出现在深度20 cm处.

对于超标重金属Cd来说,玉带溪Y4点位和黑沱河H1点位其质量分数峰值均出现在表层,而寿溪河则出现在45 cm深处. 根据底泥中重金属污染分布的垂直特征,可以重建重金属沉积的历史过程,进而对污染的形成时间进行推测[18]. 本研究中涉及的3条河流并未开展过沉积学研究,因此无法进行准确的沉积历史反演,但从图 3中重金属质量分数的垂直分布规律可以推测,玉带溪和黑沱河的重金属污染形成时间应该距今较近,而寿溪河的重金属污染属于历史性污染.

-

相关分析是解析污染物来源的重要方法,相关性越高,污染物的来源途径越接近[9, 15]. 对3条河道表层底泥(0~2 cm)中不同重金属及总氮、总磷、有机质的质量分数进行Pearson相关分析,结果如表 3所示. 对底泥中重金属之间的相关性进行分析发现,重金属Cu,Hg和Zn两两之间相关关系极有统计学意义(p<0.01),As和Cr相关关系有统计学意义(p<0.05),Hg和Zn相关关系也有统计学意义(p<0.05). 对营养盐、有机质与重金属进行相关分析表明,Cd与总氮、有机质相关关系有统计学意义,而总磷和Hg相关关系有统计学意义. 以上结果表明,作为主要质量分数超标的重金属,Cd与其他重金属不具有同源性.

利用主成分分析法对营养盐和重金属的来源进行了进一步解析(表 4),发现大于1的特征根有3个,其累计方差为72.07%,说明这3个主成分可以代表绝大部分污染物的信息. 主成分1和主成分2的方差贡献率均在30%左右. 在主成分1中,Cu,As,Cr和Zn均具有较高的正荷载;在主成分2中,Cd,Hg,TN和OM具有较高的正荷载. 这说明Cd和Hg与上述几种重金属具有不同的来源,且与有机污染的输入有密切的关系[13].

-

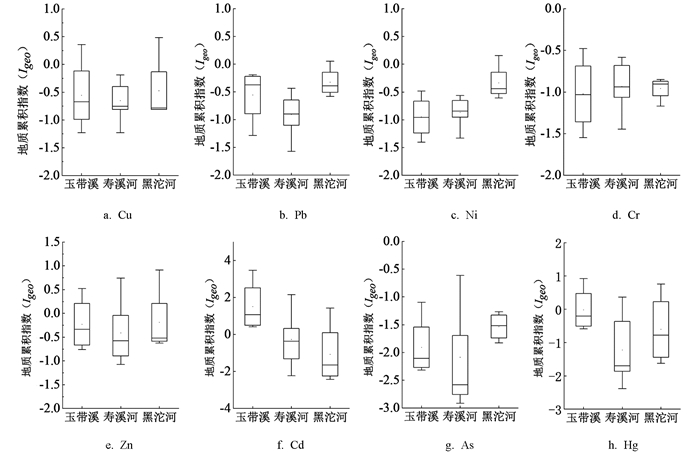

3条河流表层底泥的地质累积指数(Igeo)计算结果如图 4所示. 根据Igeo的计算结果,沱江内江段3条典型支流表层底泥中重金属富集情况可以分为3种. 重金属Cr和As整体无富集现象;重金属Cu,Pb,Ni,Zn和Hg呈现轻微富集;重金属Cd在部分点位出现了强富集现象. 每一种重金属在不同河流的富集情况也有所区别. 对于重金属Cd,玉带溪的富集情况明显超过其他2条河流,Igeo平均值达到了1.51,为中度富集水平,其他2条河流中虽然也有部分点位富集水平较高,但是整体上处于轻微富集或无富集水平.

-

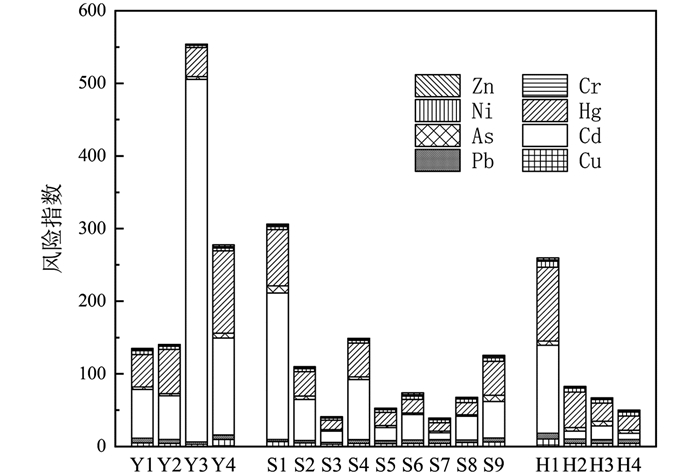

底泥重金属污染潜在生态风险指数的计算结果如图 5所示. 单个重金属潜在生态风险指数只有Cd和Hg较高,平均值分别达到83.58和43.32;其他各点位重金属的潜在生态风险指数均小于10. 这2种重金属质量分数虽然较低,但是毒性响应系数较高,因此具有较强的潜在生态风险. 具体来说,对于Cd,玉带溪Y3点位和寿溪河S1点位的Er值为499.20和201.60,具有极强和很强的潜在生态风险;玉带溪Y4点位、寿溪河S4点位和黑沱河H1点位的Er值在80~160之间,具有强潜在生态风险;从Er平均值来说,玉带溪远大于其他2条河流. 对于Hg,玉带溪Y4点位和黑沱河H1点位Cd和Hg的Er值均超过80,具有强潜在生态风险.

多种重金属潜在生态风险指数RI值大于300的点位共有2处,分别是玉带溪Y3点位和寿溪河S1点位,属于强潜在生态风险区;RI值在150~300的点位是玉带溪Y4点位,属于中等潜在生态风险区;其余点位属于轻微潜在生态风险区[9, 15]. 不同重金属对潜在生态风险指数的贡献有所差异. 绝大多数点位Cd的Er对RI的贡献值最大,平均占比达到43%,Hg的Er对RI的贡献值平均占比达到33%,两者Er之和占到RI值的77%以上.

2.1. 底泥重金属污染空间分布特征

2.2. 底泥重金属污染的垂向分布特征

2.3. 污染物相关性和主成分分析

2.4. 重金属生态风险评价

2.4.1. 地质累积指数评价

2.4.2. 重金属潜在生态风险评价

-

人类活动所引发的底泥中重金属污染的累积具有明显的空间异质性. 因此,在图 2的结果中可以看到,3条河道中几乎所有的重金属质量分数均呈现出明显波动现象. 底泥中质量分数超出《标准》中风险管控值的重金属仅有Cd一种,而通过相关分析和主成分分析可以发现它与其他重金属具有不同的来源. Cd污染主要源自于农业化肥的使用、化石燃料的燃烧以及冶金、电镀等工业行业[19]. 本研究中,底泥中Cd和Hg质量分数与有机质OM以及总氮TN有关. 前期踏勘表明,底泥中Cd质量分数较高的玉带溪两岸以及寿溪河和黑沱河源头区渔业养殖活动发达. 鱼类养殖过程中,饵料和渔药中有少量重金属Cu-Zn添加剂,以促进鱼类生长并提高其免疫力. 然而,加工水平较差的饵料中也会含有Cd,Hg等其他伴生重金属,最终以粪便和残饵的形式进入养殖池塘的底泥[20-21]. 渔业养殖活动造成的池塘底泥中Cd重金属污染现象已经多有报道[22-24]. 鱼塘的换水、雨季鱼塘形成的面源污染会将重金属进一步带入河道中[25]. 因此,渔业养殖可能是玉带溪表层底泥Cd富集的重要原因.

从多种重金属污染物潜在生态风险指数的平均值来看,玉带溪的RI值远大于寿溪河和黑沱河. 这可能与3条河流的区位特征有关. 玉带溪所在的市中区为内江市传统的主城区,建成历史较长,流域内有汽车修理、兽药加工等工业企业,同时还有大量的生活污水直排. 此外,河道附近的内宜高速也带来了大量的交通面源污染. 这些污染负荷与上述的渔业养殖污染负荷共同造成了玉带溪较为严重的重金属污染问题. 而寿溪河和黑沱河流域分别是内江市高新开发区和东兴区稗木镇所在地,城镇化历史较短,配套的污染控制措施较好,因此总体上污染程度较轻. 然而,值得注意的是,黑沱河H1断面、寿溪河S1和S4断面也存在一定程度的重金属富集现象,可能与这一区域的工农业活动有关. 此外,尽管寿溪河的表层底泥重金属污染程度轻于玉带溪,其深层底泥中却存在不同程度的重金属富集现象,随着环境变化有可能向表层迁移.

本研究结果表明,沱江内江段典型支流底泥中存在不同程度的重金属污染问题. 这些重金属在支流水流冲刷或是沱江干流回水的作用下,很可能出现较强的重金属释放现象,亟待引起重视. 针对重金属污染底泥,应结合内江市当地实际情况采取有效措施降低其生态风险,进一步保障沱江内江段的水生态系统稳定与健康.

-

沱江内江段3条典型支流底泥中,8种重金属均存在不同程度的富集现象,部分点位Cd的质量分数超过了国家标准的风险筛选值和管控值. 相关分析和主成分分析发现,底泥中Cd与有机质和总氮密切相关,具有同源性,可能与渔业养殖活动有关. 地质累积指数表明,玉带溪底泥中Cd存在中度富集;潜在生态风险指数表明,玉带溪南支、寿溪河和黑沱河上游部分点位具有强潜在风险,Cd和Hg对潜在生态风险指数的贡献最大,两者之和达到了77%以上.

DownLoad:

DownLoad: