-

开放科学(资源服务)标识码(OSID):

-

随着中国农村绝对贫困的消除,如何保障脱贫农户不返贫、临界贫困农户不致贫、贫困地区可持续发展,已成为党中央和地方政府关注的焦点[1]。近年来各级政府把防止返贫任务摆在重要位置,适时组织对脱贫人口开展“回头看”,对风险较大的脱贫人口实施重点监测并及时给予帮扶。从扶贫开发历程看,各地政府均以国家设定的贫困识别标准将农户分为贫困户和非贫困户两个群体,部分没有被纳入扶贫系统的非贫困户家庭以及脱贫后收入水平仍处于临界状态的农户,在未持续受到扶贫政策惠及的情况下容易致贫或返贫,因此需要将这部分群体识别出来,并制定临界贫困群体监测预警机制。在国内外扶贫开发工作进程中,临界线贫困在区域整体性贫困程度较深的地区客观存在。后2020时期,脱贫农户具有稳定的收入来源,贫困地区人口、产业、环境协调与可持续发展,被看作实现高质量脱贫的重要标志[2]。因此,巩固脱贫攻坚成果促进乡村振兴,需要重视临界贫困、相对贫困和边缘性贫困等问题,实现农村地区各群体之间整体协调发展。

目前,学术界有关脱贫农户增收、返贫风险的研究较多,但基于临界贫困视角,研究临界贫困群体的相关文献较少。通常而言,临界贫困是指临界线贫困,一些人也称其边缘贫困[3],即收入水平处于现行贫困线边缘或略高于贫困线,但生活水平与贫困线以下制度认可的贫困群体相比并无明显差异的状态[4]。临界贫困群体由于没有建档立卡,没有接受过系统帮扶,无法享受扶贫政策,坠入贫困泥潭的风险要大于脱贫户[5-6]。文献[7]将临界脱贫人口定义为年收入高于贫困线0~2 000美元的人口,但不同国家的标准不一,多数学者将临界的标准设定为一个百分比,即一般为贫困线收入的100%~150%,但最高不超过当地贫困线收入的200%[8-10]。地方政府根据自身情况制定了相关标准,例如重庆市武隆区扶贫开发领导小组印发的《关于加强脱贫攻坚“临界户”帮扶工作的实施方案》(武隆扶贫组发〔2019〕5号)中对临界贫困户的识别标准为:上年家庭年人均可支配收入(纯收入)介于贫困线与贫困线1.2倍之间的农户,以及因刚性支出较大,造成家庭人均负债超过上年全区农村常住居民人均可支配收入,同时又不符合建档立卡贫困户识别条件的农户。在防控机制方面,地方政府制定政策应该“输血”与“造血”同时进行[11-12],特别应注重就业与产业发展,构建可持续长效增收机制[13]。重庆市在脱贫攻坚和乡村振兴工作中取得了丰硕的成果,但基于大山区、大库区、大城市、大农村的特点,面临着生态保护与贫困落后的矛盾,临界贫困群体数量较大且面临着巨大的致贫和返贫风险。为助力巩固扶贫成效,本研究开展临界贫困群体识别及影响机理实证研究。

HTML

-

有关临界贫困的概念与内涵,相关学术成果较少,但对于相对贫困的研究较多,归纳起来为:收入水平处于现行贫困线边缘或略高于贫困线,但生活水平与贫困线以下制度认可的绝对贫困群体相比并无明显差异的状态[3-4]。在临界贫困范围内,无重大特殊支出,但生活状态总体处于低水平,应对风险能力小的容易陷入贫困[14]。

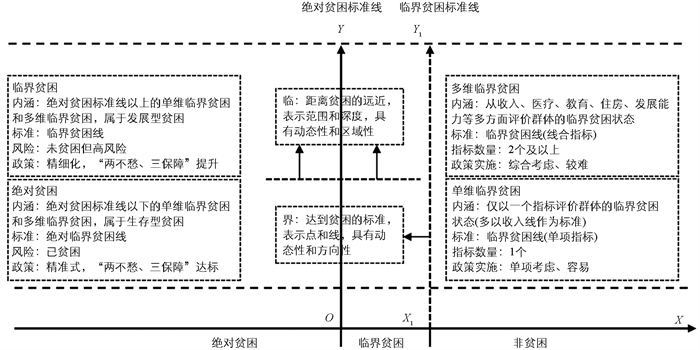

本研究界定临界贫困的概念为:家庭收入水平处于当地现行贫困线边缘,或略高于绝对贫困线。从家庭物质条件、经济水平、行为能力、发展机会和家庭负担等综合因素看,整体收入水平和物质生活水平处于临界贫困附近,无重大特殊之处,风险管控能力弱的易致贫或返贫。这部分群体虽然收入水平刚好达到脱贫标准,但生活水平和收入来源与绝对贫困群体并无明显差异。临界贫困按照衡量指标数量,可分为单维临界贫困和多维临界贫困。单维临界贫困,即仅考虑一个指标作为衡量标准,如收入、住房、医疗、教育等方面;多维临界贫困,即需要考虑多维度、多指标来衡量,如包括收入、医疗、教育、住房、发展能力等综合因素(图 1)。

-

目前政府和学术界对临界贫困群体的识别标准和方法主要有两大类:一是单一指标的识别方法;二是多维指标的识别方法。单一指标的识别方法相对简单,多以收入线作为标准来选择比例,称为收入比例法[15-16],即将家庭年均纯收入为当地贫困线标准的110%~120%这部分人群纳入相对贫困群体。多维相对贫困群体的识别方法较为复杂,主要有两种:一种是直接构建一套关于相对贫困的指标体系,计算出指标综合值,其大小直接反映了研究对象的相对贫困程度[17-18],但这种方法不能反映贫困程度的相对性,其本质仍然是多维贫困;另一种,首先要构建一套多维贫困评价指标体系,然后运用多维贫困指数模型计算出综合值,在此基础上运用指数中位数法识别相对贫困群体,例如指数中位数的40%、50%、60%等。有部分学者确立指数标准,用比例法来识别相对贫困,如指数标准线上的10%~30%作为相对贫困群体[19-20]。

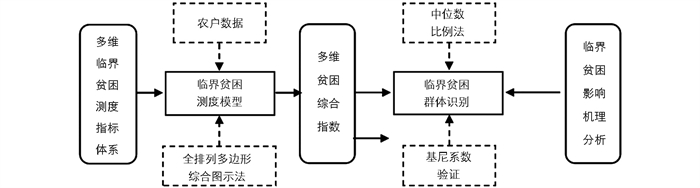

临界贫困其实质是相对贫困内涵的拓展和延伸,在识别方法上具有类似之处,但临界贫困类型的多样性也促使识别方法的多样。大致流程如下:首先,在科学性和数据获取性的原则下,确定多维临界贫困测度指标体系;其次,运用临界贫困测度模型,代入农户数据,计算出多维贫困综合指数;然后利用中位数比例法确定多个比例,计算出不同比例的临界贫困群体数量;接着运用基尼系数对不同比例的临界贫困群体进行验证,以求结果科学合理;最后,从内生性和外源性两个方面分析临界贫困的形成和影响机理。具体阐释见图 2。

-

学界对贫困的研究早已由单维贫困转向多维贫困[21-23],评价标准也由单一指标向多维指标转变。临界贫困的内涵随着农村贫困治理由生存型贫困向发展型贫困演变,其评价指标也逐步由单维向多维度转向,更侧重农户的内生动力和发展条件。本研究在临界贫困的概念与内涵的基础上,构建由物质条件、经济水平、行为能力、发展机会、家庭负担5个方面,家庭饮水条件、家庭住房条件、家庭人均纯收入水平、家庭成员受教育程度、医疗负担水平等20个指标构成的临界贫困群体评价指标体系(表 1)。

2.1. 识别方法

2.2. 指标体系构建

-

重庆市地处中国西南部(28°10′-32°13′ N,105°11′-110°11′ E),幅员面积8.24×104 km2。截至2021年底,辖38个区县,户籍人口3 414.7万人,常住人口3 212.43万人,非农人口1 317.25万人,地区生产总值2.79万亿元。脱贫攻坚期,全市实现脱贫攻坚目标,1 919个贫困村全部脱贫出列,14个贫困区县全部摘帽,绝对贫困历史性消除。2020年全市贫困地区农村常住居民人均可支配收入15 019元,比上年增长8.6%,扣除价格因素,实际增长6.1%。本研究依托2021年某重庆课题,按照区(县)—镇(乡)—村的抽样方法,重点关注农民年人均纯收入较低、防返贫监测数据异常、受疫情灾情影响较大、基础条件较薄弱、巩固脱贫成果任务较重难度较大的镇村,样本量覆盖了重庆市具有脱贫任务的全部33个区县,抽样一般农户共计3 208户,其中有效样本量3 117户,问卷有效率达到97.16%。量表整体信度达到0.738,各子量表均大于0.700,样本数据的KMO(Kaiser-Meyer-Olkin)值达到0.754(大于0.6),Bartlett球形度显著(p<0.05),符合科学研究要求。

-

全排列多边形综合图示法是一种新兴的综合评价方法,近年来被广泛运用到资源、环境、生态、贫困识别等多领域中。与加权求和法相比,该方法不用计算指标权重,避免了权重的主观性,使计算结果更具客观性。指标值的标准化采用双曲线标准化函数,公式如下:

式中:Li、Ti、Ui分别为指标xi的最小值、阈值和最大值;S+和S-的公式分别用于正向指标和负向指标的计算;由于研究的对象是临界贫困群体贫困程度的相对大小,因此以指标平均值作为阈值Ti。

多维临界贫困指数(MPI)的计算公式如下:

式中:Si、Sj分别为第i、j个指标的标准化值;MPI为综合指标值,MPI∈[0, 1]。

-

相比于传统的基尼系数,Dagum基尼系数能够将其分解为地区内差距、地区间差距以及超变密度3个组成部分。为科学合理地确定临界贫困群体的标准,借助Dagum基尼系数测算群体组间差异的优势,验证抽样农户临界贫困指数中位数40%、50%、60%和70%结果的差异性,来最终确定识别临界贫困群体的标准。具体公式如下:

式中:Gjh表示j和h两个群体之间的组间差距,其值越大表示两个群体之间的差异化程度越大;nj和nh分别表示j和h两个群体的户数;yji和yhr分别表示(jh)类农户多维临界贫困指数;Yj和Yh分别是j和h两个群体多维临界贫困指数的均值,n是农户总数。

-

借助地理探测器模型[23],引入多维临界贫困决定力q,通过分异及因子探测工具探测各指标对相对贫困的影响。各指标对多维临界贫困的决定力大小为:

式中:nh为在因素A的类型h(对应一个或多个子区域)的样本数;n为在整个研究区域内的所有样本数;σ2为整个区域的离散方差。当各因素对临界贫困指数具有决定力时,每个类型(对应一个或多个子区域)的离散方差σh2会较小,类型(对应一个或多个子区域)之间的离散方差会较大。

-

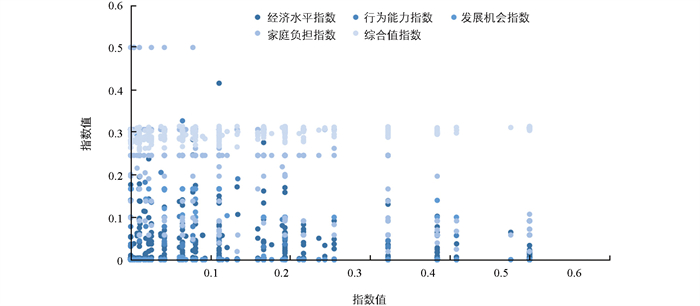

运用全排列多边形综合图示法,测算了研究区3 117户一般户的多维临界贫困指数。指数值越小表示贫困程度越高,指数值越大表示贫困程度越低。结果表明:研究区内一般户多维临界贫困指数整体偏高,综合指数值为0.257~0.839,均值为0.41,农户个体差异显著,最高值是最低值的3.265倍。

从指数分布看,0~0.3的区间占比6.29%。0.3~0.6的区间占比93.45%,0.6~1的区间占比0.26%,主要分布于0.3~0.6的区间,指数呈正态分布特征。

从不同维度上看(表 1),物质条件指数值为0~1,均值为0.53。其中指数值为0的有33户,指数值为1的有13户,表明这部分农户的物质条件处于两个极端,指数值为0的33户的物质条件值得重点关注,有52.42%的农户物质条件指数值为0.6~1;经济水平指数值为0~0.67,均值为0.20,指数值主要为0~0.3,占比66.03%,表明农户的经济贫困程度较高;行为能力指数值为0~0.92,均值较小为0.16,主要为0~0.3,农户占比77.41%,表明农户的行为能力水平较低,需要提高个体和家庭生计能力水平;发展机会指数值为0~0.92,均值为0.11,主要为0~0.3,农户占比89.48%,发展机会指数值较小;家庭负担指数值为0.02~0.93,均值为0.33,指数主要为0.3~0.6,占比52.42%,家庭负担主要表现为养老负担和生活负担。

-

文章基于测算的多维临界贫困综合指数,借鉴部分学者的相关研究成果以及结合重庆市调研农户具体特征,以综合指数的中位数比例作为划定临界贫困的标准,识别临界贫困群体。基于多维临界贫困指数分布特征(图 3),综合指数正态分布且比较靠左,中位数靠右的样本量比较少,因此选择中位数的比例相对较高,分别选择60%、65%、70%、75%、80%、85%、90%、95% 8个比例,提供8种方案,运用Dagum基尼系数分别验证8种比例值划分群体的组间差距(表 3)。组间差距越大,两组群体多维临界贫困指数相差就越大,说明选取的比例值更具合理性,从而确定研究区农村临界贫困标准。

Dagum基尼系数验证结果显示,方案1、方案2的标准皆低于临界贫困综合指数的最小值,临界贫困农户数量为0,因此两种方案不做考虑。方案3到方案8中,方案5的组间差距系数最大,表明方案5对划定样本农户临界贫困而言方案最优,因此样本农户临界贫困群体识别选择80%作为研究区多维临界贫困指数中位数的比例值。

基于上述确定的中位数比例,研究区3 117户一般农户中共计识别出330户临界贫困户,临界贫困发生率为10.59%。从图 3可以看出,临界贫困群体均多数分布于0.3上下,临界贫困群体中发展机会指数值较低,表明需要加强对样本农户参加专业合作社、劳动力转移就业、疫情对产业发展的影响、农产品销售渠道等方面的关注,需要政府政策有针对性地介入,提高这部分农户的行为能力。

-

中国相对贫困和临界贫困的治理问题一直存在。多维临界贫困的内涵具有综合性,影响临界贫困的因素非常多,主要包括内生性因素和外源性因素两大方面[19]。本研究选择资源禀赋、个体家庭、外部机会、政策认知4个维度15个指标构建临界贫困影响因素指标体系(表 4)。

-

地理探测器模型结果显示,在15个探测指标因素中,海拔、耕地流转情况、家庭文化程度、劳动力数量、医疗教育负担、到场镇距离、疫情灾情影响、政策满意度、政策期望值9个指标因素与样本农户临界贫困群体在不同水平下具有统计学意义(详见表 5)。其中,决定力q值最大和最小的因素分别为家庭劳动力数量和年龄。资源禀赋因素方面,选取的3个指标中有2个通过了显著性检验,但q值相对较小,海拔和耕地是否流转两个因素分别在p=0.01、p=0.05水平具有统计学意义,q值分别为0.102和0.116;剩余人均耕地面积因素未通过显著性检验。个体家庭因素方面,整体看其对样本农户临界贫困群体的影响较大,选取的5个指标中有3个通过了显著性检验,且q值相对较大。家庭劳动力数量因素的决定力最大,其在p=0.01水平具有统计学意义,q值为0.456;家庭文化程度因素决定力次之,其在p=0.01水平具有统计学意义,q值为0.204;医疗教育负担因素在p=0.05水平具有统计学意义,q值为0.167;年龄、家庭人口数量2个因素未通过显著性检验。外部机会因素方面,4个因素中有2个通过了显著性检验,分别为到场镇距离、疫情灾情影响,均在p=0.05水平具有统计学意义,q值分别为0.114、0.157;所在村类型和公益性岗位因素未通过显著性检验,公益性岗位一般安排给贫困户或监测户,对一般农户的影响不大。政策认知因素方面,有2个指标通过了显著性检验,为政策满意度和政策期望值,均在p=0.05水平具有统计学意义,q值分别为0.182和0.211;帮扶政策认知因素未通过显著性检验。

3.1. 数据来源

3.2. 研究方法

3.2.1. 全排列多边形综合图示法

3.2.2. Dagum基尼系数

3.2.3. 地理探测器模型

3.3. 结果分析

3.3.1. 多维临界贫困综合指数分析

3.3.2. 多维临界贫困标准与识别

3.4. 影响因素分析

3.4.1. 影响因素指标体系构建

3.4.2. 多维临界贫困群体影响因素分析

-

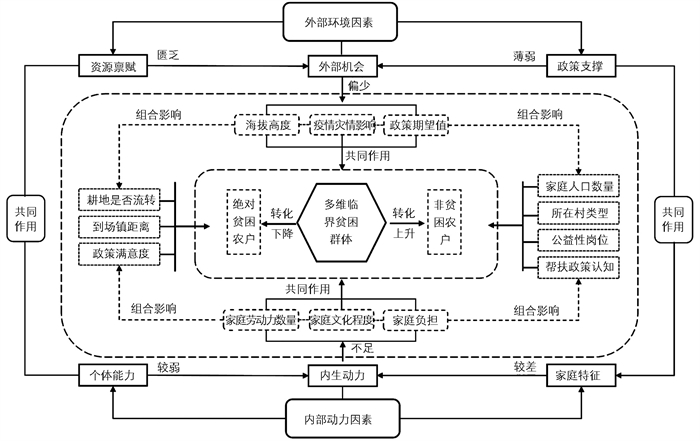

临界贫困农户作为各级政府和社会需要关注的特殊群体,其生计状态和生计策略受到多方面的影响,不同类型的临界贫困群体受到的影响因素有所差异,归纳起来包括外部环境因素和内部动力因素两个方面。因此,将15个评价指标因素归类为外部环境因素和内部动力因素两大方面,其中外部环境因素包括海拔、人均耕地面积、到场镇距离、所在村类型、疫情灾情影响、公益性岗位、政策满意度等7个;内部动力因素包括耕地是否流转、年龄、家庭人口数量、家庭文化程度、家庭劳动力数量、医疗教育负担、帮扶政策认知及政策期望值8个指标因素(图 4)。

外部环境因素中,区域资源禀赋匮乏、外部机会获取偏少和地方政策支撑薄弱是造成临界贫困的主要因素。从研究结果看,有海拔、耕地是否流转、到场镇距离、疫情灾情影响和政策期望值5个指标对样本农户临界贫困具有显著影响。①海拔因素。从宏观上看,区域海拔整体上对贫困的形成与治理具有显著的影响,中国农村贫困农户主要集中于14个集中连片特困地区,也是海拔较高的山区。从县域或镇域尺度看,海拔对贫困的形成具有差异性,如海拔较高的云贵高原、内蒙高原等地,贫困农户的空间分布影响就不那么明显。但是重庆的地理环境具有区域特殊性,集聚大山区、大库区、大城市、大农村的特点,在海拔较高的库区和山区,自然环境恶劣、交通不便、耕地质量差等都是造成贫困的重要原因。从识别的临界贫困群体看,有67.85%的农户在海拔700 m以上。②耕地是否流转因素。临界贫困群体对耕地资源的重视程度相对较低,家庭收入可能主要来源于务工或其他方面,将耕地流转后才能摆脱土地的束缚,并且山区耕地破碎、质量差,农业收益较低。③到场镇距离因素。到场镇距离可以从两个方面来衡量,一是车程距离,二是空间距离。场镇作为农村地区交通、物质集散、信息汇集等中心,如果距离场镇较远,可能造成农户外部信息获取不畅、远距离务工乘车成本增加等问题。④疫情灾情影响因素。疫情和近年的旱情水灾对农村经济的发展和农户的收入具有较大的影响,特别是因疫情管控而导致的交通不便、工厂减产或停工,对临界贫困群体务工收入有一定程度的影响,在识别的330户临界贫困农户中有45%表示疫情对收入影响较大和有一定影响。重庆渝东北和渝东南部分山区属于喀斯特地貌,旱情影响到农业生产用水和少部分农户的生活用水。⑤政策期望值因素。临界贫困群体对扶贫政策的期望值较大,如临界贫困农户对“两不愁、三保障”和饮水安全、低保、产业发展、就业帮扶等方面的期望较大。政策期望值因素反映临界贫困农户希望通过外界政策的实施,促使自身提高生计能力,期望值越高侧面反映农户行动和新兴力越强。

内部个体因素中,农户个体能力较弱、内生动力不足和家庭个体水平较差是造成临界贫困的主要因素,其中影响较大的有家庭劳动力数量、家庭文化程度、家庭负担、政策满意度等。①家庭劳动力数量因素。家庭人口数量对于临界贫困群体的影响主要表现为人口数量越多,获得的转移性收入越多,如农村低保补助、临时救助等。②家庭文化程度因素。文化程度影响农户对政策的认知水平。农户文化程度和获取的市场信息不同,导致对各种政策的认知不同,影响到农户对政策的执行力和效果,影响其对政策的期望值。例如产业帮扶政策,贫困农户对于发展何种高收益产业,需要产业信息和市场信息,如果对于政策认知不强,会导致发展产业信心不足或者发展不适当的产业,收益较低。③家庭负担因素。家庭负担小大影响着农户生计水平,影响家庭负担的因素很多,包括教育负担、医疗负担、生产负担等多方面。如家庭在教育和医疗方面投入较大,相应在生活、生产方面投入减少,负担特别大的时候会严重影响生活水平,造成农户进入贫困状态。④政策满意度因素。政策满意度衡量政策落地的效果如何,满意度因素对临界贫困农户影响较大,理由是他们既期望能够获得更多的政策支持,又对政策的期望值较高。一般而言,政策对他们的增收效果不好,其满意度就比较低。

-

本研究以临界贫困为视角,通过阐释临界贫困的内涵和识别流程,运用全排列多边形综合图示法、Dagum基尼系数和地理探测器等方法,对重庆市33个区县的样本农户进行了临界贫困群体的识别和影响因素分析,并从外部环境因素和内部动力因素对临界贫困的形成影响机理进行了研究,具体研究结论如下:

1) 研究区内样本农户的多维临界贫困指数整体较低,且呈现正态分布特征。样本农户多维临界贫困指数均呈现一个较低的水平,表明研究区内农户的贫困程度相对较低,经过多年来的乡村贫困治理,农民的生活水平和农村发展水平得到了极大的提高,但不同类型农户的差异比较大。综合指数值为0.257~0.839,整体呈现正态分布的特点,表明大多数农户的家庭生活水平都处在一个中等水平,符合现实情况。

2) 基于中位数比例法和Dagum基尼系数验证,以及研究区乡村贫困治理现状,样本农户临界贫困群体的识别以中位数比例的80%最为科学合理。具体看,从3 117户样本农户中识别出330户临界贫困户,临界贫困发生率为10.59%。临界贫困群体呈现正态分布的特点,主要集中于指数0.3的上下,临界贫困群体中发展机会指数值较低。

3) 临界贫困的影响因素主要包括外部环境因素和内部动力因素。外部环境因素中,区域资源禀赋匮乏、外部机会获取偏少和地方政策支撑薄弱是造成临界贫困的外部因素。从研究结果看,有海拔、耕地是否流转、到场镇距离、疫情灾情影响和政策期望值5个指标对样本农户临界贫困具有显著影响。内部动力因素中,农户个体能力较弱、内生动力不足和家庭个体水平较差是造成临界贫困的主要因素,其中影响较大的有家庭人口数量、家庭文化程度、家庭负担、政策满意度等。临界贫困群体和绝对贫困群体、非贫困群体在生活水平出现大幅度提高或降低时,它们之间可以相互转化。

-

随着2020年中国农村消除绝对贫困,转而进入乡村振兴阶段,农村面貌发生了天翻地覆的变化。但由于中国幅员面积辽阔,城乡发展不平衡状态持续时间长,农村中的临界贫困、相对贫困和边缘性贫困等问题,仍然制约着农村各群体之间的协调发展。针对重庆市临界贫困群体的空间分布和生计状态,可以从以下几个方面提供有针对性的措施:

第一,做好防止返贫动态监测和临界贫困群体的识别。强化部门数据共享、及时比对、分析预警,高度重视防返贫监测和帮扶信息采集更新工作,加强动态管理,对新发现的监测对象及时纳入监测预警范围,及时录入全国防止返贫监测信息系统,动态掌握监测对象识别情况,及时落实帮扶责任人。

第二,强化巩固脱贫成果的产业支撑,增加临界贫困群体收入。加强扶贫资产后续管理,持续加大衔接资金投入产业的力度,加大对联农带农新型经营主体的扶持力度,针对性地提供产业培训指导,进一步完善农户参与产业发展的内生动力提升、激励机制,实现产业农户增收能力和增收效果同步提升。

第三,加强公益性岗位安排和后续管理的精准度。结合岗位需求和村社劳动力实际情况,精准安排和管理公益性岗位,确保公益性岗位的带贫益贫作用,稳定持续带动农户增收。规范公益性岗位管理工作流程,督促用工单位严格按照公益性岗位政策规定建立健全规章制度,建立公益性岗位实名制数据库,动态掌握人员在岗情况和领取补贴情况。

第四,加强基层干部业务培训,提升帮扶能力。通过政策培训、业务培训、监督考核等方式着力提升驻村工作队及村干部履职能力,组织学习中央和市关于乡村振兴的文件精神和决策部署,帮助干部了解掌握各项涉农政策,熟悉帮扶工作的目标、任务和要求。

DownLoad:

DownLoad: