-

党的十九大报告提出,实施乡村振兴战略,高度重视农村义务教育,努力让每个孩子都能享有公平而有质量的教育。乡村的振兴离不开乡村教育的振兴,而乡村教育振兴的核心在于乡村教师队伍建设。教育部官网上的统计数据显示,2019年我国约有3 500万在校乡村学生,乡村专任教师约345万人。受城乡经济二元体制和城镇化过程中乡土精英抽离的影响,我国乡村教师的职业吸引力不强、师资补充困难,导致乡村教师队伍发展不平衡和不充分的问题凸显。自党的十八大以来,国家出台了一系列具有中国特色的乡村教师支持政策,包括特岗教师计划、国培计划、乡村教师生活补助政策等,特别是国务院《乡村教师支持计划(2015—2020年)》的出台,标志着我国基本形成了乡村教师支持的政策体系。然而,国家政策的执行并非在理想的政策环境中顺利地按政策目标实施,而是需要不同层级的地方政府具体落实,因此政策的执行是一个复杂的动态过程,需要各级政府在实施中不断地加以反馈和修正,并最终使其趋向完善。

本文将从政策工具的视角,以31个省(自治区、直辖市)贯彻落实《乡村教师支持计划》的政策文本为分析对象,深入了解和分析省级政府对国家《乡村教师支持计划》政策的执行情况,重点剖析地方政府的执行方案中政策工具选择的倾向性及政策工具配置的具体特征和问题,以期为乡村教师支持政策体系的优化和完善提供有益借鉴。

HTML

-

“政策工具是公共部门或社会组织为解决某一社会问题或达成一定政策目标而采用的具体手段和方式的总称。”[1]“政策工具是实现政策目标的基本途径,政策工具的选择是政策成败的关键。政策执行的核心就在于选择和设计有效的工具,政策执行过程实质上就是一个政策工具选择和确定的过程。”[2]因此,地方政府在制订《乡村教师支持计划》落实方案的过程中,对政策工具的分类与选择、优化与组合的运用至关重要。

关于政策工具的分类,各国学者给出了不同的划分依据和标准。荷兰经济学家科臣(E.S.Kirschen)最早对政策工具进行了归类,整理出六十四种一般化工具[3]。澳大利亚学者休斯(Owen E.Hughes)认为:“政策工具是指政府干预的方式,也是政府行为正当化时所采用的机制。在经济领域绝大多数的政府干预可以通过以下四种工具予以实现:供应、补助金、生产、管制。”[4]加拿大公共政策学家豪利特(Michael Howlett)和拉米什(M.Ramesh)指出:“按照政府的介入逐步升高的程度排序,可将公共政策工具划分为十大类:家庭和社区、自愿性组织、私人市场、信息和劝诫、补贴、产权拍卖、税收和使用费、管制、公共事业和直接提供。具体依据国家干预程度归为三类:自愿性政策工具、混合型政策工具、强制性政策工具。”[5]施耐德(Schneider)和英格拉[6](Ingram)从政府行为如何引导目标群体的行为方式,将政策工具分为权威工具(authority)、激励型工具(incentives)、能力建设工具(capacity-building)、象征和劝告工具(symbolic and hortatory)以及学习工具(learning)五类。

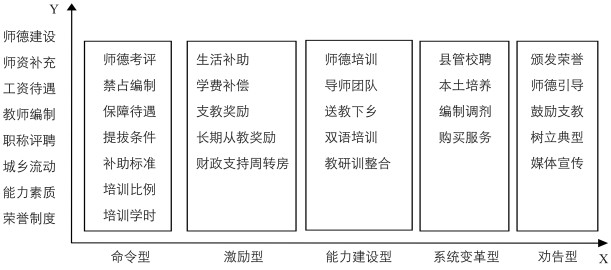

本文采用美国学者麦克唐纳(Lorraine M. McDonnel)和艾莫尔[7-8](Richard F. Elmore)于1987年提出、在1994年补充完善的五种政策工具分类:命令型工具(mandates)、激励型工具(inducements)、能力建设工具(capacity-building)及系统变革工具(system-changing)和劝告型工具(persuasion)。

与其他分类方法相比,麦克唐纳和艾莫尔的政策工具分类是基于美国六个州的教育改革政策评估而提出的,关注为什么不同的政策制定者采用了不同的政策工具,这些工具在教育政策领域如何实施,在什么条件下不同的政策工具最有可能实现它们的目标效果以及不同政策工具的使用前提、成本-效益分析、可能产生的政策效果等。而上述问题与《乡村教师支持计划》的政策实施主体——地方教育政策制定者——所关注的理论问题有较强的一致性。此外,麦克唐纳和艾莫尔在研究中曾以美国教育系统中新进教师质量下降为例来说明不同政策工具的灵活运用问题,如政策制定者既可以强制要求教师应聘者通过资格能力测试(命令型),也可由地方学区给新入职教师支付一定的额外工资(激励型)、加强州的教师培训体系建设(能力建设)或减少一些教师职业的入职认证,以鼓励其他行业的优秀人才加入教育行业(系统变革)[9]。这一案例从分析对象到解决问题的思路都与《乡村教师支持计划》政策不谋而合,即各地方政府出台的方案都是为了解决乡村优秀师资短缺这一现实问题,但可能选择不同的政策工具,并最终会因此而产生差异化的政策效果。综上,本文采用麦克唐纳和艾莫尔的政策工具分类来分析我国地方政府贯彻落实《乡村教师支持计划》的实施方案,不仅具有理论上的适用性,还具有现实上的可操作性。

-

命令型(mandates)工具指“规范个人或机构的规则”[7],包括规定某一具体社会群体行为的政策表述和规定对没有遵守行为规范的人实施的处罚。规则的具体形式有法令、行政管理规则、学校规则等。命令型工具具有强制性,适用于希望使某一团体行为一致的情形,但缺点是可能会产生利益冲突或矛盾积累。乡村教师队伍建设的命令型工具可包括“师德考评制度”“禁占编制”“保障待遇”“提拔条件”“补助标准”“规定培训学时和比例”等。

激励型(inducements)工具指“给予个体或机构货币以换取相应的行为”[7],如补贴、拨款、财政转移支付、税收激励、优惠券、贷款等。激励型工具适用于鼓励差异行为模式的环境,缺点是需要一定的财政资金支持以及激励标准难确定等。吸引和留住乡村教师可采用的激励型工具包括“生活补助”“毕业生学费补偿”“支教奖励”“长期从教奖励”“财政支持建设教师周转房”等。

能力建设型(capacity-building)工具指“政府将经费投资于物质、智力和人力资源”[7],以期提升目标群体未来的能力价值。如政府专项拨款用于课程体系的开发、国家教师培训项目等。适用于学校和教师因缺少能力而无法实现政府政策预期的情形,缺点是投资及管理成本高、短期收益不明显。乡村教师能力建设型工具包括“师德培训”“导师团队”“送教下乡”“教研培训”“双语培训”“教研训整合”等。

系统变革型(system-changing)工具是“通过改革来转移个人和机构之间的权力,以改变公共产品和公共服务的制度”[7]。它强调的是整个系统内部和外部的体制机制的变革。适用于需要变革但缺乏动力的情形,缺点是变革效果难以预测、变革风险高。乡村教师队伍建设的系统变革型工具包括“县管校聘等聘任制改革”“本土培养一专多能的师范生”“编制调剂改革”“政府购买服务”等制度变革。

劝告型(persuasion)工具是“给出一种信号,即政府优先考虑某些目标和行动”[8]。它运用书面的、图解的文本等方式传递信息,呼吁或倡导某种观念或行为。适用于目标群体可能依据信息作出反应的情形,优点是容易建立和实施,且成本低,缺点是效力相对较弱,可配合其他工具使用。鼓励优秀人才到乡村从教的劝告型工具包括“给乡村教师颁发荣誉称号”“师德引导”“支教鼓励”“树立正面典型”“媒体宣传”等。

-

《乡村教师支持计划》(2015—2020)的政策目标是要使优质教师补充渠道得以扩充,教师资源配置得以改善,教学水平明显提升,乡村教师职业吸引力明显增强,逐步形成“下得去、留得住、教得好”的局面。

围绕上述目标,结合《乡村教师支持计划》的八大举措,本研究将Y维度分为乡村教师队伍建设的八个方面:师德建设、师资补充、工资待遇、教师编制、职称评聘、城乡流动、能力素质、荣誉制度。“师德建设”指建立乡村教师政治理论学习制度,不断提高教师的理论素养和思想政治素质;“师资补充”指鼓励地方政府统筹规划,通过特岗教师计划、乡村教师本土化培养、鼓励支教讲学等措施拓展师资补充渠道;“工资待遇”指保障落实工资政策、保障教师的生活条件;“教师编制”指通过统一城乡标准、调剂编制等方式,确保教师人数满足国家规定课程的需要;“教师流动”指推进城镇优秀教师向乡村学校流动;“能力素质”指保障乡村教师的培训投入和培训质量;“荣誉制度”指通过对长期在乡村地区从教的教师予以表彰,进而在全社会形成尊师重教的良好氛围。

基于以上分析,本文构建出如图 1所示的乡村教师支持政策执行的二维分析框架。

一. X维度:基本政策工具维度

二. Y维度:乡村教师队伍建设维度

-

本文以我国31个省(自治区、直辖市)政府为贯彻落实国务院《乡村教师支持计划》(2015—2020年)(以下简称《计划》)而颁布的“通知”或“实施办法”[10](以下简称“地方政府政策文本”)为分析对象。每个省所颁布的文件的名称及具体信息详见表 1。由于每个文本中政策主题的出现顺序不同,且综合运用多种政策工具的情况较多,因此本文将统一以国务院办公厅颁布的《计划》文本中出现的主题顺序为依据,按照“政策主题-政策工具类型”的编码形式进行编码,最终形成政策文本内容的分析编码表,具体见表 2。

-

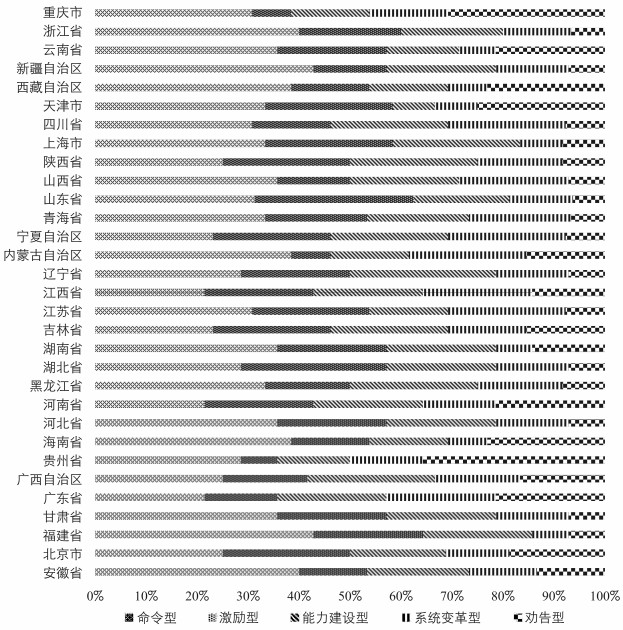

根据X维度即政策工具的编码归类,在多次斟酌与研讨的基础上,将31个省(自治区、直辖市)的政策文本内容归类为不同的政策工具类型,统计结果见图 2所示。总体而言,命令型工具使用频次最多(30.04%),能力建设型(23.03%)和激励型工具(17.98%)次之,系统变革型工具(15.57%)和劝告型工具(13.38%)使用相对较少。

进一步比较各省的政策工具运用情况,发现有以下主要特征:

(1) 命令型工具使用过溢。各地方政府使用最多的工具类型为命令型工具,该工具的使用频数总计137次。分省来看,命令型工具使用最多的是福建省和新疆维吾尔自治区,均运用了6次,占比高达42.86%。由此可知,命令型政策工具仍是各省级政府落实《乡村教师支持计划》的主要工具手段。作为一种权威政策工具,命令型工具的频繁使用,体现了各级政府对于乡村教师队伍建设的重视,同时也符合我国长期形成的自上而下的教育行政管理体制的管理特点。然而,“过多的使用命令型工具会导致教育管理模式生硬僵化、缺乏回应性,有悖于教育发展的总体趋势,也遏制了教育领域的创新与活力”[11]。

(2) 激励型工具的运用省际差异较大。各省运用激励型工具的占比标准差较高,表明地区间激励型工具运用的差异明显。如占比最高的山东省达到31.25%,较高的湖北省、北京市、上海市及天津市,激励型工具占比在25%左右。而贵州省、内蒙古自治区和重庆市则较少使用激励型工具,整个方案中只有1次运用了该类工具,占比在7%左右。其可能的原因是激励型工具需要相应的教育财政支出作支撑,受地区经济发展水平和财力水平的制约,省际间激励型工具的运用表现出较大差异。

(3) 能力建设和系统变革型工具运用较为平均。对于能力建设型工具,各省的运用较为平均,普遍在2~3次,占比20%左右。其中,辽宁省、上海市、陕西省的能力建设型工具运用相对较多,占比在25%~29%之间。相比之下,天津市对能力建设型工具的运用不足,占比只有8.33%。此外,运用系统变革型工具较多的省份有宁夏自治区、内蒙古自治区、四川省、江苏省,占比平均在23%左右,而云南省、西藏自治区、海南省对系统变革型工具的使用则较少,占比仅7%左右。

(4) 劝告型工具相对不足。各省普遍较少运用劝告型工具,总计使用频次为61次,占比13.37%。除了个别省份如贵州省(35.71%)、海南省(23.08%)较多地使用了劝告型工具以外,其余省份对劝告型工具的运用比例较低,普遍在7%至15%之间。这意味着各地方政府普遍忽视了劝告型工具的作用。根据麦克唐纳和艾莫尔的观点,劝告型工具可以通过传递信号或信息来引导政策主体的行为。如省政府除了通过媒体和文本信息加强政策宣传以外,还可以通过对各县市的乡村教师支持政策的实施情况和效果进行总结,以图表、数据、案例等形式发布通报,以此来引导县市政府进一步落实政策。

-

在乡村教师队伍建设的八大主题中,地方政府在乡村教师工资待遇方面使用政策工具的频次最多,共计97次,占比21.3%;其次是师资补充,共计76次,占比为16.7%;在教师编制和荣誉制度主题上,使用政策工具的频次则相对较少,分别为37次和41次。这表明地方政府多致力于完善乡村教师的补充机制和保障乡村教师的福利待遇,而这两个问题也恰是当前我国乡村教师队伍建设的瓶颈问题。以下将分别对八大主题的政策工具使用倾向性做进一步分析。

-

在提高教师政治素质和师德水平方面,命令型工具和能力建设型工具运用较多,劝告型工具次之。图 3所示的统计结果表明,31个省(自治区、直辖市)中,有81%的省份选择了命令型工具和能力建设型工具二者结合,10%的省份选择了命令型工具和劝告型工具二者结合。典型的省份,如四川省综合运用了多种政策工具,既采用了命令型工具规定师德表现作为年度考核、职务晋升等的重要参考,并实行“一票否决”,又运用了劝告型工具,强调师德宣传,激励引导乡村教师扬师德强师表,还运用能力建设型工具,把师德教育纳入乡村教师入职后的培训内容。在师德建设方面的不足之处在于,只有7个省份结合本省实际提出了更为明确的师德建设路径,其他省份只是沿用国家政策文本的宏观表述,缺乏对师德考评机制、监督机制、责任机制、培训机制、宣传机制等相关机制的详细表述。

-

在拓展乡村教师补充渠道方面,各省份在政策工具选择上呈现多样化特征,且激励工具运用也各具特色。如:云南省运用激励型工具,对县城具有中级及以上职称、去乡村任教满两年的教师,每人每年补贴1万元;安徽省采用系统变革型工具,通过中考单独提前批次录取初中毕业生,本土化培养五年制专科层次的“一专多能的全科型”乡村教师;山东省规定,在2016—2018年间,选择部分省属师范类本科高校招收免费师范生,面向乡村学校培养全科教师,拟3年培养1万人,且所需经费由省财政分年度拨付;北京市既使用系统变革型工具采取定向方式培养教育硕士补充乡村教师,又使用激励型工具给予取得教师资格并到乡村任教的非师范生满5年后给予4万元的一次性补助。

-

提高乡村教师待遇是落实《乡村教师支持计划》的核心内容,也是地方政府使用政策工具最多的主题:所有省份都使用了激励型工具,并且77%的省份采取了命令、激励和能力建设型工具三者组合的方式。但进一步比较发现,各地区的激励标准和财政保障制度差别较大,且多数省份并没有提及省级财政的分担比例,也没有对具体补助金额予以规定,这就使得地区间在激励标准上差异较大。例如,激励标准较高的北京市在乡村教师岗位生活补助发放办法中,将补助分为了三类:一类补助标准每月2 100元,二类补助标准每月1 900元,三类补助标准每月1 800元。而其他省份的激励标准普遍在每月200元至500元之间,如广西壮族自治区统筹资金按每人每月不低于200元的标准予以奖补,四川省财政按每人每月220元给予定额补助。

-

各省在教师编制这一主题上运用政策工具的频次最少(具体见图 3),共计37次,并且81%的省份只采用了单一的命令工具。如:福建省对于农村小规模义务教育学校的编制除按生师比和班师比相结合的方式核定之外,还根据不同人数规模的小学分别给出教师配备的人数规定;甘肃省则对于村小学和教学点的教师编制核定方式分别作出不同规定,前者按照生师比和班师比结合的方式核定,后者按照班师比核定;江西省规定村小学及教学点编制均按照生师比和班师比相结合的方式核定,对于成班率较低的学校,按照班师比不低于1:1.5予以保障。合理运用命令型工具可以推进城乡编制的统一,但命令型工具作为一种权力工具,过分使用也会导致一些问题:如省政府对编制作出的硬性规定未必能够完全符合省内各县的实际情况,县级政府在被动执行过程中可能会偏离政策的初衷,从而难以达到政策的预期效果。

-

48%的省份在职称评聘主题上,运用系统变革型工具对教师评聘制度进行改革。对于乡村教师,在职称(职务)评聘上外语及论文不做刚性要求,且晋升名额向其倾斜;对于城镇教师,晋升时需要有乡村或薄弱学校的从教经历。如:青海省在中高级岗位定额中,预留5%的名额用于鼓励城镇教师到乡村学校任教;河北省对于在乡村学校任教满25年且仍然继续任教的,直接聘用到与其现有专业资格相对应的岗位。需要注意的是,系统变革型工具在权力转移的过程中,势必会触动一些群体的既得利益,可能会造成部分县镇教师群体对政策的抵触情绪,产生其他非预期的后果。

-

多数省份在促进教师城乡流动方面都采用了两种以上的政策工具组合,且运用较多是系统变革型工具+劝告型工具的组合。例如贵州省采用了系统变革+命令+劝告的组合,积极探索教师“县管校聘”制度,推进校长、教师进行定期轮岗交流,每年交流数量达到县域内应交流总数的10%以上;重点引导优秀校长和骨干教师向乡村学校流动;鼓励退休教师到乡村学校支教。辽宁省采用的是系统变革+劝告组合。提出核定教师总量时预留部分中高级岗位,专门用于聘任到农村学校、薄弱学校交流轮岗的教师;鼓励优秀教师到乡村支教,将乡村任教经历作为学科带头人、骨干教师等评选的标准之一。上海市规定新评特级教师、特级校长中,必须有20%左右的人员到乡村学校支教3年;对应聘到乡村学校的外省市优秀高校应届毕业生,在落户上实施政策倾斜。

-

在素质提升方面,各省运用最多的是能力建设型工具(61.2%)和命令型工具(32.6%),并都明确规定将每年的财政预算按一定比例用于保障乡村教师的培训经费。能力建设型工具运用得比较有特色的有以下几个省(市):重庆市为乡村学校配备现代教学技术设备,并采取优质课评选等方式促进教学资源的有效使用;天津市按每人5 000元的标准为教师配电子设备,以方便教师自主学习;上海市对到乡村学校任教的新教师,在1年见习期内,安排其到市、区县两级教师专业发展学校进行规范化培训;云南省鼓励通过高年级师范生到乡村学校实习并置换出乡村教师进行学习的方式,加强对乡村教师的培训。但除了上述部分省(市)外,其他多数省(市)只是按照国家政策要求,规定市、县政府要组织本区域乡村教师、乡村校长进行每年不少于360学时的培训,而没有具体化的能力提升方案和举措。

-

在荣誉制度方面,多数省份简单运用了劝告型工具,参考国家政策按照教师在乡村学校从教年数颁发相应的荣誉证书。值得一提的是,部分省份综合运用了劝告和激励型工具。从政策工具运用角度来看,这种组合能够更好地激励教师长期扎根乡村任教。如:河北省除了运用劝告型工具对长期在乡村任教的教师颁发荣誉证书外,还针对在乡村从教15年以上有突出贡献的教师,每年组织一次奖励申报工作,每次奖励300人左右,每人奖励1万元;湖北省设立的“楚天园丁奖”中,规定乡村教师的比例不低于30%,并建立“湖北省乡村教师奖励基金”,专门对有突出贡献的乡村教师予以奖励;甘肃省对在乡村从教20年以上的教师的子女,在省内教师招录时,同等条件下予以优先录用。

一. 样本选择与文本编码

二. 地方政府贯彻落实《乡村教师支持计划》政策的X维度分析

三. 地方政府贯彻落实《乡村教师支持计划》政策的Y维度分析

1. 师德建设主题:多采用命令-能力建设型工具组合,但缺乏细化的制度方案

2. 师资补充主题:政策工具多样化,激励工具各具特色

3. 工资待遇主题:普遍采用组合型激励工具,但地区间激励标准差距较大

4. 教师编制主题:行政命令凸显,工具运用较为单一

5. 职称评聘主题:以系统变革型工具为主

6. 城乡流动主题:多综合运用系统变革型和劝告型工具

7. 素质提升主题:充分运用能力建设型工具,但配套保障体系不完善

8. 荣誉制度主题:以劝告型工具为主,部分地区辅之以激励型工具

-

综合分析可知,各地方政府在工资待遇和师资补充这两方面,综合并创新运用多种政策工具,使《乡村教师支持计划》自实施以来,总体上取得了很大成就,也使得此前长期制约乡村教育发展的教师“下不去、留不住、教不好”等痼疾有望破题。但在其他主题上政策工具的使用仍较为单一,存在命令型工具使用过溢,政策工具的细化机制不完善,激励型工具的运用地区间差异大等问题。针对上述问题,结合各省市目前政策实施的具体情况,本文对未来地方政府政策工具的选择和运用提出以下建议:

-

在推进教育治理能力现代化、构建教育治理体系的背景下,地方政府也应转变管理方式,从传统的公共行政管理走向公共治理的范式。从前文分析可知,目前地方政府在乡村教师政策上仍固守于运用各类权威的命令型工具,行政化色彩凸显。这既容易造成管理体制僵化,也容易遭到利益相关者的抵触或引发不满。因此,未来乡村教师支持政策的完善,需要政府转变管理方式,弱化命令型工具的使用,结合当地实际以及不同主题政策目标的特点,引入激励型、系统变革型、劝告型及能力建设型等工具,创新管理体制,不断提高政府的治理能力。在这方面,广西壮族自治区和贵州省的做法值得一提。广西壮族自治区结合本地区实际,创新支教模式,每年选派2 000名左右的音体美、英语、信息技术等紧缺学科的优秀教师,除完成原单位的教学任务外,还轮流到乡村学校任教。贵州省则根据“八山一水一分田”的特殊地理现实,构建了“省内外优质教师培训基地—区域性乡村教师发展中心—乡村校本研修示范学校—乡村名师工作室”一体化乡村教师校长专业发展支持服务体系,并从2016年起,每年重点遴选、培育10名乡村教育家和300名乡村名师。

-

麦克唐纳和艾莫尔认为,任何一种政策工具都有其自身的优势和不足,因此地方政府在运用政策工具贯彻落实乡村教师支持政策时,应注意以下两点:一是教育政策工具的使用不要过于单一,要根据政策的目标和每个工具自身的特点综合运用政策工具,以最大化政策工具的组合效果。如对于教师编制问题,可以更多地运用系统变革型工具,而不是单一运用命令型工具。可参考北京市等几个省市采用政府购买服务的方式,解决乡村教师的编制问题。其腾退事业单位编制,将其优先用于乡村教师的创新做法也值得借鉴。二是政策工具组合运用时要以相互补充和强化为目的,因为不合理的组合反而会诱发矛盾、弱化政策效果。如对于职称评聘,就不适宜采用命令型工具和系统变革型工具的组合,因为这两种政策工具都伴随着较大的权力因素,容易激化矛盾。可以考虑系统变革型工具、劝告型工具和激励型工具这三者的组合,这样可以在系统变革的基础上,对乡村教师的行为予以引导或激励。

从政策落实效果来看,组合运用多种政策工具的有江西省,其既采用系统变革型工具,如实施“定向培养乡村教师计划”“单列男性乡村教师计划”,落实“万名乡村音体美教师培训计划”,搭建“互联网+乡村教育”服务云平台,全面提升乡村教师信息技术应用能力等,又运用激励型工具提高乡村教师待遇,全面落实三项津贴补助政策,此外还运用劝告型工具建立乡村教师荣誉制度,各级政府对在乡村学校从教30年、20年、10年以上的教师按照有关规定颁发荣誉证书,建立休养制度,加强对长期在乡村任教教师及退休教师的人文关怀。再如安徽省,其完善了中小学教师“省考、县管、校聘”办法,优先补充乡村学校特别是村小及教学点的教师,规定城镇学校新任教师1年试用期满后,原则上需要先到乡村学校任教2年以上,定向培养的乡村教师占编分配到指定的乡村学校任教应不少于6年。政策颁布实施3年以来,安徽省共有7 000余名乡村教师通过初中起点的专科层次计划和高中起点的本科层次计划补充进入乡村学校。

-

科学合理的教育政策,除了要使用适当的政策工具,还要具备完善的配套措施。从前文分析可知,地方政府在师德建设和素质能力提升方面的政策工具配套措施不够完善,只是参考了国家政策的宏观表述。在师德建设方面,贵州省在使用命令型工具落实教师职业道德“十不准”的同时,还建立有相应的奖惩制度体系,包括在贵州教师网设立乡村教师师德诚信记录专栏,实行师德失范一票否决,并把师德师风建设作为乡村学校工作考核和办学质量评估重要指标等,其做法值得其他省市参考和借鉴。在素质提升方面,可借鉴辽宁省的做法,该省全方位构建了教师能力素质提升培训体系,包括教师进修院校的标准化建设、建立不少于100个的乡村教师“影子”培训基地学校、打造1 000名乡村教师导师团队、选拔10 000名乡村骨干教师、建设乡村校长支持服务体系、加强乡村教师信息技术应用培训以及乡村教师走出来等研修方式。

-

激励型工具的运用地区间差异较大,一些地区激励型工具运用明显不足。在市场经济充分发展的今天,适当运用经济激励可以更好地调动乡村教师的工作积极性,提升乡村教师的职业吸引力,吸引更多优秀人才扎根乡村任教。为此,建议中央政府考虑按照乡村教师生活补助政策中“地方自主实施,中央综合奖补”的原则,由中央财政在义务教育经费保障机制中增列综合奖补资金,对在乡村教师支持政策执行中激励型工具运用得较好的地方政府给予一定奖补。地方政府激励型工具运用时间越早、标准越高、效果越好,中央给予奖补的比例就越高,反之则越少,以此鼓励各地方政府以激励型工具为抓手,加大专项财政经费的投入,借鉴实施较好的发达省份,制订适合本地区经济发展水平的激励方案。

从政策落实效果来看,激励型工具运用较好的有湖北省,其对乡镇义务教育学校、村小、教学点在岗专任教师按照艰苦和边远程度不同,分别实行300元、400元、600元的差异化补助。2018年,湖北省共为此投入2.39亿元,5.77万名乡村教师因此受益。此外,该省还设立了湖北省乡村教师关爱基金和奖励基金,财政投入3 000万元,共奖励从教30年以上优秀乡村教师5 955人,资助大病特困乡村教师1 132人。此外,云南省于2018年建立了乡村教师奖励制度,每年遴选出一批优秀乡村教师并给予每人10万元的奖励,以激励广大乡村教师扎根乡村、长期从教、终身从教。西藏自治区则在2016年人均月补助标准达到二类区500元、三类区1 000元、四类区1 500元的基础上,进一步提高了三类区、四类区教师的补助标准。

DownLoad:

DownLoad: