-

开放科学(资源服务)标志码(OSID):

-

紫色土在我国西南地区分布广泛,主要集中在长江中上游地区[1],在农业生产和工程建设中[2]起着重要作用. 西南地区降雨丰富,由于长期受到水力侵蚀,土体出现结构松散、土层薄﹑易崩解蚀变﹑抗蚀性弱、强度降低[3-7]等特点,以致产生滑坡、泥石流、路基塌陷等地质灾害,对该地区水土资源、生态安全以及人民群众生命财产安全产生了巨大威胁. 因此,如何防治西南紫色土区严重的水土流失问题成为诸多学者研究的热点.

土-水特征曲线(soil-water characteristic curve,SWCC)表示土中吸力与土壤含水率(体积含水率、质量含水率或饱和度)之间的关系[8],是揭示非饱和土持水特性的重要研究工具,也是研究非饱和土水力-力学性质的重要手段. SWCC对非饱和土的强度特性、变形特性和渗透特性[9-11]均会产生影响. 为探究土壤水对非饱和土力学性质的影响,国内外学者做了大量研究. 关于SWCC影响因素的研究,主要集中在干密度[12]、粒径级配、有机组成、孔隙比[13]和孔隙尺寸等方面. 蔡国庆等[14]在讨论各模型参数与土体孔隙比之间的变化规律时,提出一种考虑初始干密度影响的SWCC预测方法,认为随着土样初始干密度增大,进气值逐渐增大. 伊盼盼等[15]通过压力板仪量测不同击实度下非饱和重塑粉土的SWCC,分析认为干密度和初始含水率增加均会导致土样进气值增大,原因在于干密度影响土样的孔隙数量,初始含水率影响孔隙的结构,从而造成试样SWCC的位置和形状发生明显改变. 刘星志等[16]基于分形理论,主要通过不同颗粒级配土样的分形特征及分形维数来研究颗粒级配对非饱和红土的SWCC的影响,结果表明,对于不同颗粒级配的SWCC,同一体积含水率下细土颗粒含量越多的土样,其基质吸力越大. 高游等[17]研究不同水力路径下初始孔隙比或干密度对非饱和土土-水特性的影响,提出通过归一化方法可以将不同初始孔隙比的主脱湿和主吸湿土-水特征曲线处理为一条曲线. 由上述研究可知,关于土-水特征曲线影响因素的研究已取得较好成果,且确定了干密度是主要影响因素之一.

基质吸力作为表征非饱和土特性的最重要参数之一[18],其测量方法对土-水特征曲线的测定影响较大. 目前,土中吸力测量方法主要有直接测量法和间接测量法两种[19],直接法通过测量负孔隙水压力获得吸力[20, 21],常用方法主要是张力计法、压力板仪法;间接法通过测量其他参数,如含水率、相对湿度、电导率、电阻率等,然后计算得到相应吸力[22-23]. 间接法主要包括滤纸法、热传导探头法、盐溶液法等. 此外,不同测量方法测量吸力范围不同,普通张力计所测基质吸力范围主要受高进气值陶瓷材料进气压力值和水空化负压值的限制,为保证张力计法可靠性,其范围一般选择在0~90 kPa. 压力板仪的主要组成部件是金属压力容器和饱和高进气值陶土板,因此其测量范围受陶土板最大进气值限制,目前压力板仪最大量程为1 500 kPa[24]. 热传导传感器主要通过实践热脉冲测量相应内热耗散率从而获得多孔介质的传导性能,其测量吸力范围在0~400 kPa. 盐溶液法可以测取较高吸力范围内的吸力,一般用于3 000~4×105 kPa范围内吸力的测量. 但盐溶液法需要大量试剂和试样进行试验才能构建一条土-水特征曲线. 滤纸法是在密闭恒温环境下通过测量从非饱和土样向干燥滤纸转移的水量间接确定非饱和土中的吸力,其基质吸力范围与滤纸率定公式有关,一般为0~3×105 kPa. 滤纸法不仅能测量土总吸力,还能测量基质吸力,且该方法具有价格低廉、操作简单、量程大[25]等优点.

相关研究表明,非饱和紫色土的SWCC受干密度、颗粒级配及覆土压力影响较大. 梁广川[26]利用压力板仪讨论了不同干密度及不同颗粒级配对紫色土SWCC的影响,发现紫色土受到水力侵蚀时,较小颗粒易流失,SWCC会出现“双峰”甚至“多峰”的情况. 而汪时机等[27]提出的双应力变量广义土-水特征曲线(下文简称W-G)方程能够较好地体现这一变化,该方程综合考虑了土体孔隙比变化以及双应力变量(吸力和净法向应力)引起的体变,能够包容各种孔隙分布情况的复杂土-水关系. 李达等[28]采用W-G模型研究了不同覆土压力下紫色土SWCC的变化,发现随覆土压力和吸力的增大,紫色土的持水特性降低,并说明了在紫色土土样存在上覆压力的条件下,W-G模型的适用效果较好. 此外,该模型也可以通过较少的数据点预测较大吸力范围的土-水关系[29],节省试验时间,便于SWCC在工程上应用. 但W-G方程的精确性及实用性需要在试验研究中进一步检验. 基于此,本文采用滤纸法对不同干密度的紫色土样进行土-水特征试验,研究了干密度对紫色土土-水特征曲线的影响规律,并通过数据来验证W-G模型对非饱和紫色土的适用性.

HTML

-

土-水特征曲线(SWCC)表征了土持水量与基质吸力之间的关系,它是描述土壤持水特性的重要手段. 对于非饱和土,SWCC本构方程并不是唯一的,且一种本构方程对不同类型土样的SWCC存在不同精度的描述结果. 目前,大部分SWCC数学模型是通过试验数据整理、拟合和总结而来的. 这从本质上解释了现有的SWCC本构模型不能通用地描述各种类型土的土-水特征曲线. 为了探究更适合非饱和紫色土的SWCC本构模型,本文采用了经典的Gardner、Fredlund-Xing、van Genuchten模型以及本课题组提出的双应力变量广义土-水特征曲线模型(W-G模型)进行拟合. 模型方程如下:

1) Gardner模型

式中θ为体积含水率,%;ψ为吸力,kPa;θs为饱和体积含水率,%;θr为残余体积含水率,%;α为与进气值ψAEV相关的土性参数,kPa-1;n为ψ>ψAEV时与土体脱湿速率相关的土性参数,无量纲.

2) Fredlund-Xing模型

式中ψr为残余含水率对应的吸力,kPa. c为与残余含水量相关的土性参数,无量纲. 其余符号含义同式(1).

3) van Genuchten模型

式中c为与残余含水率相关的土性参数,无量纲. 其余符号含义同式(1).

4) 双应力变量广义土-水特征曲线模型(W-G模型)

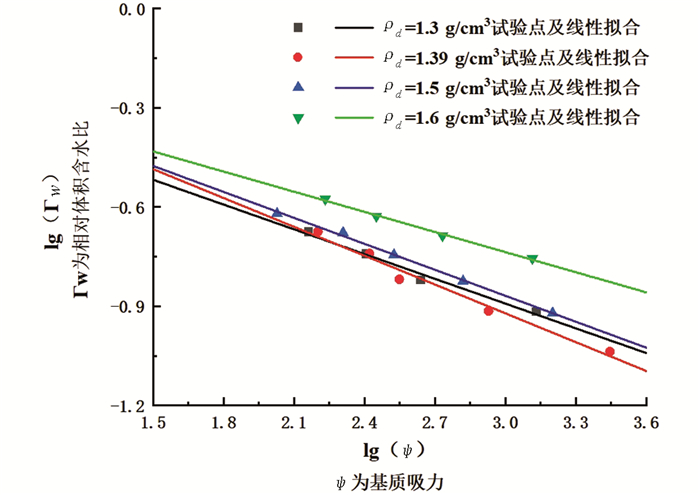

式中σv′为净法向应力;θ、θr与θs分别为体积含水率、广义残余含水率和饱和体积含水率,%;A、B分别为双对数相对体积含水比吸力lg(ψ)-lg(Γw)平面特征吸力域内的曲线斜率和截距,包容了单应力或双应力的耦合影响. c为与残余含水率相关的土性参数,无量纲;v0=1+e0及v=1+e分别为初始比容和比容;如果土体孔隙比随吸力变化很小或是不考虑其变化时,式(4)退化为van Genuchten形式

其中与进气值相关的参数α计算公式如下:

由于试验过程中土体孔隙比随吸力变化很小,因此不考虑其影响,拟合采用式(5). 该方程有2种拟合方法:(1) 使用较少的试验数据由lg(ψ)-lg(Γw)平面得到参数A、B,将A、B代入式(4)进行非线性最小二乘法拟合得到SWCC;(2) 直接将所有的土-水试验数据点带入式(4)进行拟合得到整条SWCC. 具体如下:

在lg(ψ)-lg(Γw)平面中,令lg(ψ)=x,lg(Γw)=y,则有

其中d表示在第d个吸力平衡时的所对应的数据,下同.

由图 1可以看出,土-水特征曲线试验点分布趋势在双log坐标轴内呈负线性相关.

其中斜率A恒为负值,为避免A对log计算带来误解. 因此将式(8)改为

此外,残余体积含水率对W-G模型具有较大的影响,在上述拟合过程中,一般将模型的饱和含水率、残余含水率视为已知点,饱和含水率一般由试验获得,残余含水率一般从图中取得. 但是残余含水率取值较为繁琐且不唯一,为降低主观误差,结合以上两种拟合方法,先利用式(5)整体拟合出SWCC,取该次拟合的残余体积含水率作为在lg(ψ)-lg(Γw)平面中的计算值,再将拟合出的A、B值代入方程进行拟合,最后采用决定系数R2和残差平方和S2来判断拟合的精度.

用函数y=y(x)对试验数据{xd,yd,d=0,1,2,…,m}进行拟合,误差记为

则残差平方和为

-

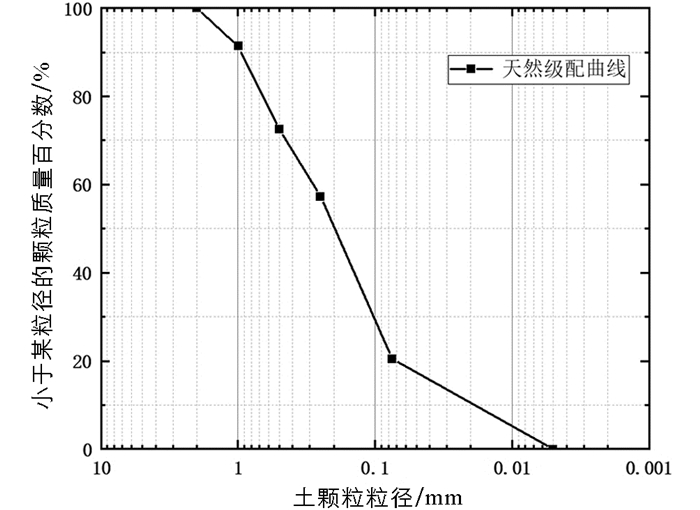

试验土样为三峡库区北碚段水土保持基地紫色土,按照《土工试验方法标准》对土样进行室内试验. 将试验土样过2 mm筛,再置于105 ℃烘箱充分烘干,然后使用标准土壤筛对试验土样进行筛分. 其中粒径大于0.075 mm的颗粒含量占79.54%,属于砂土,其塑性指数达到14.8,具有明显黏性土特征,结合土的工程分类和土壤分类方法,将其定义为砂质黏性紫色土,相关物理参数见表 1,土样颗粒级配见表 2、图 2. 通过计算可以得出试验紫色土的不均匀系数Cu=9.67,曲率系数Cc=1.66. 满足Cu>5,1≤Cc≤3,级配良好.

初始制样物性指标为:含水率18%,相对密度2.69,干密度分别为1.3,1.39,1.5,1.6 g/cm3. 将土烘干后过2 mm筛,在制样器内击实,做成直径61.8 mm,高20 mm土样,存放于保湿缸,然后用于试验.

试验采用“双圈”牌No.203型定量滤纸,滤速为慢速,灰分为每张0.000 035 g,直径为7 cm. 其率定方程用式(12)[30]表示:

式中ψ为基质吸力(kPa),wf为滤纸的含水率(%).

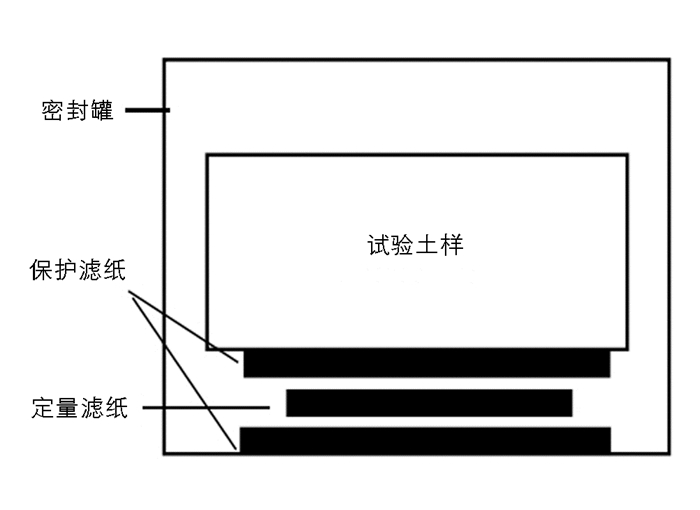

试验所需仪器设备包括:电子天平,精度为0.000 1 g;烘箱,控制温度为105±5 ℃;恒温箱,控制温度为25±0.5 ℃;密封罐,高度为10.8 cm,体积为500 cm3;铝盒、镊子、橡皮手套、防水胶带、保鲜袋等. 按照图 3的方法在土样下方依次放置3张滤纸,装入密封袋,水平放置于玻璃密封罐中,将密封罐放入25 ℃的恒温箱中.

待试样静置至少7 d后,土样和测试滤纸间达到水分平衡[31]. 快速取出测试滤纸并迅速使用电子天平(精度0.000 1 g)称量测试滤纸质量. 鉴于滤纸具有重量轻、水分敏感性高、易挥发等特点,试验过程中需操作细致,称量迅速,避免用手直接触碰测试滤纸,防止测试滤纸水分发生变化.

-

准备干密度分别为1.3,1.39,1.5,1.6 g/cm3的4组试样,如表 3所示.

采用并联滤纸法测定FP1~FP4号试样的持水曲线,先采用FP3的试验数据拟合常用的SWCC模型以及本课题组提出的W-G模型,通过对比验证本模型的精度及适用性,然后对模型参数进行分析,定性研究初始干密度对紫色土持水特性的影响规律.

2.1.

试样制备和试验方法

2.2.

试验方案

-

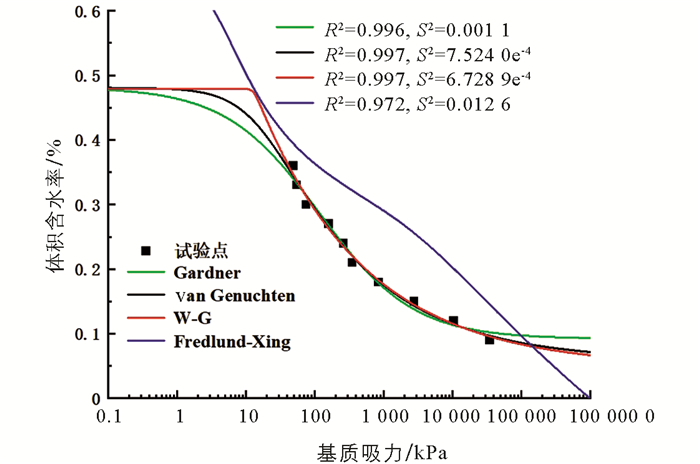

采用FP2试样的数据进行模型拟合,拟合结果如图 4所示,Gardner模型的拟合效果较van Genuchten和W-G模型差. 而对于Fredlund-Xing模型,直接采用数据对方程进行拟合时,其参数拟合值为复数,拟合失败,故本文通过控制方程参数残余含水率为3 000 kPa[32]进行拟合,可以看出拟合效果较其他模型差.

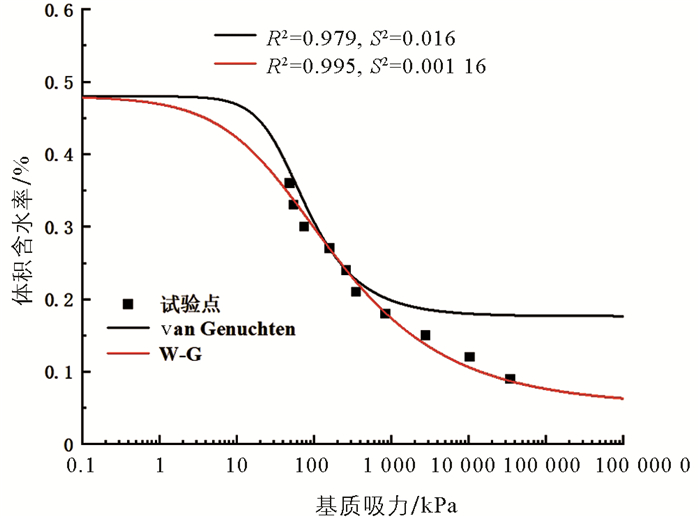

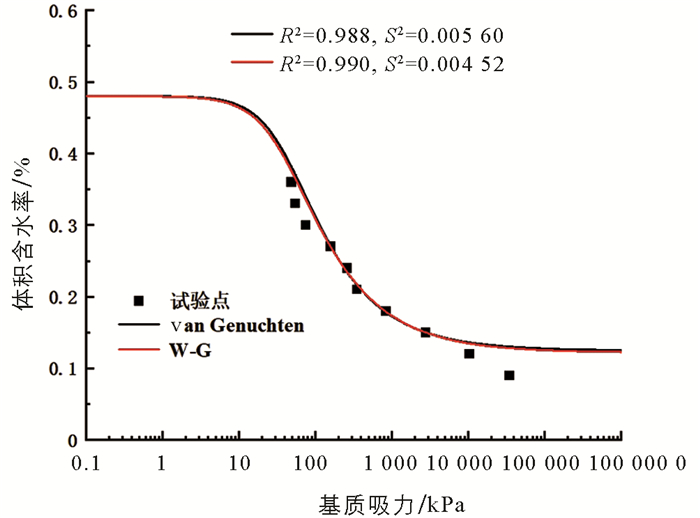

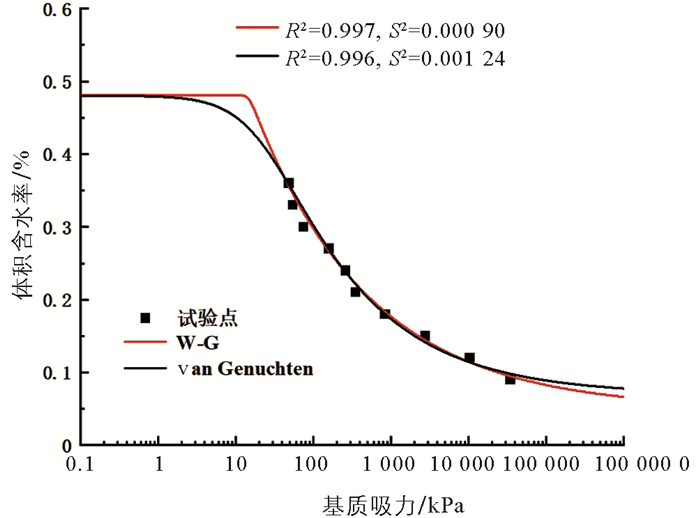

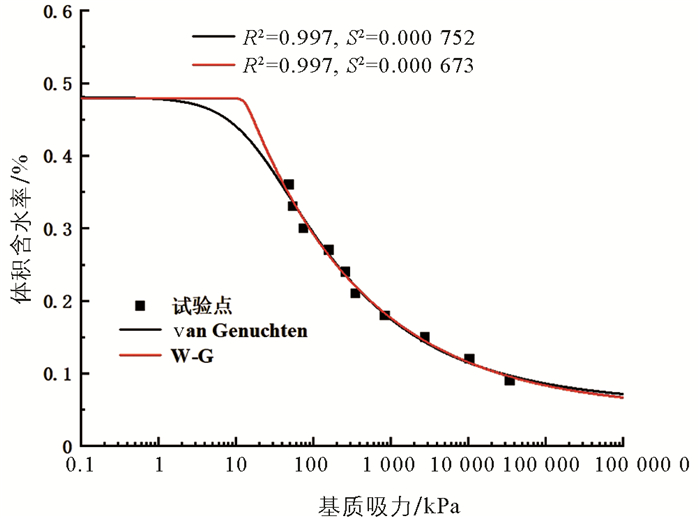

通过对现有SWCC模型分析发现,要保证SWCC理论模型的适用,模型应该具有足够的表征精度、较少的方程参数以及对试验数据量依赖性低等特点. 因此,拟合精度稳定且能适应复杂孔隙分布情况的SWCC模型能为水土力学的研究提供便利. W-G方程的优势正在于此,它可以在“lg(ψ)-lg(Γw)”双对数坐标平面中通过最小二乘法线性拟合得到参数A、B,再通过非线性最小二乘法拟合得到参数c. 通过分别取三、六、九、十一个点拟合出van Genuchten和W-G方程,并将其绘制在全部数据的散点图上进行对比分析,如图 5~8所示,van Genuchten方程的拟合精度随数据试验点的增加逐渐提高,数据越多,精度越高;W-G方程整体来看拟合精度高且更为稳定,对试验点的数量依赖程度较低.

-

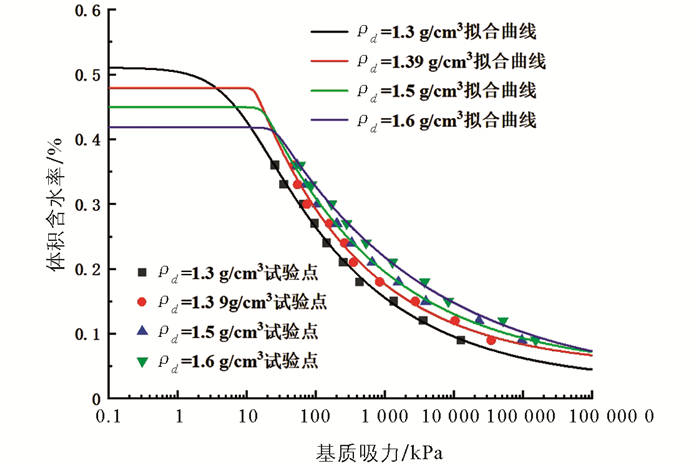

在测定了不同干密度的持水曲线后,采用W-G模型对试验数据进行拟合,拟合图像如图 9所示,由该图可以看出,初始干密度对紫色土的SWCC有较大影响,试样干密度越大,同一体积含水率下所对应的基质吸力越大,说明要达到该含水率,需要更大的基质吸力才能实现,土体的持水能力得以增强. 不仅如此,干密度越大的试样,其曲线的过渡段和残余段就越向上移,曲线的“平台”逐渐明显,这说明在体积含水率开始剧烈下降时所对应的基质吸力逐步增大,换句话说,空气开始进入土中最大孔隙的基质吸力逐渐增大,即进气值增大.

试样干密度不同,其饱和含水率亦有所差异,试样干密度越小,土孔隙越多,对应的饱和含水率越大. 同时,随着基质吸力的增加,试样逐渐脱湿,各条曲线的含水率逐渐降低,相较于低密度试样,干密度越大的试样曲线下降趋势越缓慢,所剩余的体积含水率越高. 在高吸力阶段,体积含水率很低,不同干密度试样的体积含水率有逐渐接近的趋势,这是因为理论上吸力足够大时,土中的水会被完全排出.

此外,由图 9可知,在整个吸力范围内,因干密度变化而造成的土壤体积含水率的变化比较明显,具体表现为干密度小、孔隙多的试样,有较高的饱和含水率,随着吸力增加,试样的排水量较干密度大的试样更多,曲线开始相交. 在过渡区,各曲线逐渐分离,干密度越大的试样,对应的曲线越高,基质吸力越大;在残余区,曲线的下降速率变慢,各曲线趋于平缓.

总体来看,干密度越大的试样,持水效果越好,持水能力越强. 该规律可利用毛细管原理进行解释:

式中θ为弯液面与毛细管壁的接触角,(°);r是毛细管半径,m;TS是弯液面的表面张力,N/m. 因为干密度决定了土体结构的密实度,土样干密度越大,土壤孔隙越小,孔隙结构越紧凑,孔隙半径相对越小,孔隙弯液面的曲率半径也越小,对水分的束缚能力也就越强,在相同的吸力范围内,干密度大的土体较难失水.

-

相关拟合参数如表 4所示. 由该表可以看出参数α与干密度呈负相关的关系. 采用幂函数进行描述(相关系数R2=0.967)

式中0.631 6,-5.991均为拟合参数. 这说明土的进气值与干密度有很强的相关性,且能用幂函数进行表达. 不仅如此,在W-G模型中,与进气值有关的参数α是通过拟合出的A、B值计算得来的. 进气值ψAEV的一般求解办法是在SWCC上作图取值,即做SWCC陡降段拐点(下拐点)切线,与饱和度S=1相交所对应的基质吸力作为土体的进气值ψAEV. 因此,在lg(ψ)-lg(Γw)平面中拟合A、B值时,所采用的试验点应尽量处于过渡区段,尽可能保证拟合的精度.

对于残余含水率θr,拟合参数并不符合实际值,主要问题在于,现有的模型不能完全拟合出经典的SWCC. 在拟合图像中,残余含水率主要是指当拟合曲线趋于水平时所对应的体积含水率,而Fredlund等[32]指出当土的含水率为零时,所有土类的总吸力大致相等,其值略小于106 kPa. 因此,将模型拟合参数中的θr以及106 kPa所对应的体积含水率作为残余含水率是不妥当的. Sillers等[33]认为残余含水率是指当非饱和土中的孔隙水从主要受毛细作用变为受吸附力作用时的非饱和土含水率,并认为当吸力接近3 000 kPa左右时非饱和土体对应的含水率就是此状态下的非饱和土的残余含水率. 基于此,本文将吸力达到3 000 kPa时的状态视为土体的残余状态,即以吸力为3 000 kPa对应的体积含水率作为实际残余含水率. 实际残余体积含水率与试样初始干密度的单调递增关系用线性函数描述(相关系数R2=0.996)为:

式中0.19,-0.123 3为拟合参数. 由式(15)可以看出,残余含水率随着干密度的增大而增大,这是因为在试样干密度增大、吸力增大的同时,渗透系数在逐渐减小,这就导致了残余体积含水率随之增大.

3.1.

模型拟合分析

3.2.

干密度对非饱和紫色土SWCC的影响

3.3.

模型参数分析

-

以三峡库区重庆段非饱和紫色土为研究对象,采用滤纸法做出不同干密度下该类土壤基质吸力与含水量之间的数量变化关系,并采用4种SWCC数学模型进行拟合,通过对比得到更适合非饱和紫色土的SWCC模型. 然后利用该模型探讨紫色土的SWCC在干密度因素作用下的变化规律. 最后对常用的模型参数进行分析,拟合得出参数随干密度变化的数学表达. 结论如下:

(1) 广义土-水特征曲线(W-G)能够很好地拟合不同干密度紫色土的SWCC;与van Genuchten、Gardner及Fredlund-Xing模型相比,W-G模型具有相近甚至更好的拟合效果,并且对试验数据依赖性较低,在较少的实测数据点情况下,也能拟合出较高精度的SWCC,且拟合精度较为稳定. 同时,修正后的拟合方法简单易行. 通过运用W-G方程对已知的全部土-水数据进行拟合,得到残余含水率θr,再利用过渡区的土-水试验数据点来构建lg(ψ)-lg(Γw)平面,拟合出参数A、B;再增加至少1个试验点,即可拟合得到较高精度的整条SWCC.

(2) 干密度对紫色土的SWCC影响较大,试样干密度越大,孔隙数量及半径越小,孔隙就越紧凑,空气开始进入土中最大孔隙的基质吸力越大,在相同的吸力范围内,土体需要更大的基质吸力才能继续失水,在较高的吸力范围,土体的实际残余含水率随着干密度的增大而增大,持水能力得以增强.

(3) 通过W-G模型拟合参数A、B,计算出与进气值有关的参数α值,进一步分析得出,α与干密度之间的关系可以用幂函数进行描述,相关系数为0.967,相关性较强;对比分析3种不同方式得出的残余体积含水率,方程本身的残余体积含水率并不具备实际的物理意义,只是作为数学方程在某处收敛的表现. 吸力为106 kPa对应的残余含水率并不符合实际的状态. 相比之下,将吸力为3 000 kPa对应的含水率作为实际残余含水率更为合理,然后进一步分析了实际残余体积含水率与试样初始干密度之间的关系,发现可以用线性函数描述,且相关系数为0.996,说明两者之间具有明显的相关性.

DownLoad:

DownLoad: