-

摄影自诞生起就与旅游密不可分, 形影相随.旅游是“眼球经济”下游览者为满足视觉化体验寻找和收集符号的过程, 而摄影是游览者传达自身对目的地形象感知的一种媒介[1], 将旅游变得“有形化”和“符号化”[2], 使其逐渐地演变为积累照片的生活策略[3].这些携带着游客真实主观认知的照片与旅游目的地形象存在一定的关联.现有得到普遍认可的目的地形象理论依据主体的不同将目的地形象分为供给侧的投射形象和需求侧的感知形象[4].投射形象即目的地管理组织试图在旅游者心中塑造的形象[5].在数据大爆炸时代, 传统的目的地投射形象通常被认定为在线形象.而感知形象是潜在旅游者和现实旅游者经投射形象吸引对旅游目的地产生的信念、思想、期望和印象的总和[6].两者共同构建旅游目的地的总体形象[7], 并决定其吸引力.

随着互联网及社交媒体成为目的地形象传播的主流平台, 通过网络社交图片所构建的目的地形象已成为影响潜在游客旅游决策的重要因素.从旅游者角度来看, 众多的网络社交媒体为其分享炫耀自己的摄影作品提供了展示平台[8], 而用户在网络上分享和收集旅游信息成为了越来越日常化的行为, 这些由非目的地管理方身份发布的文字、图片、视频等内容为旅游目的地塑造了一种可被信任的口碑形象.这也突破了传统的时间地理空间的限制, 使更多的潜在的旅游者成为其摄影作品的观众[9], 无形中为旅游地扩大了影响力与吸引力.此外, 目的地管理组织也紧随互联网潮流, 利用网络在用户移动终端生产视觉符号和旅游产品.照片以其直观、写实、视觉冲击力强的特点也已经成为旅游目的地形象投射的重要组成部分.在此背景下网络上产生了大量真实可信的旅游碎片化信息, 而这些数据良好的可获取性使得对旅游目的地形象进行研究分析具有较高的参考价值.

早期国外学者大都集中于使用传统媒介如明信片、旅游指南、导游手册中的图片与游客照片对比探讨旅游地如何被视觉表征[10-11].随着旅游摄影的普及与Web2.0技术的广泛应用, 国外学者开始分析旅游照片进行旅游目的地形象的感知[1, 8]. KOERTE和BUI T L H等学者从目的地管理方的投射形象与旅游者感知形象两方面进行了相关的分析, 探讨了两者存在的统一性和差异性[12-14]; Stepchenkova和Donaire等学者发现目的地管理组织传递的形象与游客分享的旅游照片存在显著的差异, 并且其意图营造的投射形象受到了来自游客在社交媒体分享的旅游照片的“挑战”[8, 15-16]; 同时, Iris等学者发现社交图片比由目的地管理组织直接发布的营销图片投射形象更能引起潜在游客的信赖和共鸣[17].近年来, 国内学者也沿此研究趋势基于网络图片对旅游目的地进行了研究.一些学者通过提取照片所携带的地理参考信息(VGI)对旅游者景观关注度和时空行为进行了研究, 认为基于照片地理位置的研究方法在分析旅游者行为方面具有明显优势[18-20]; 胡传东等人发现利用网络照片的旅游景区照相指数可以较为客观地反映旅游地形象及景观规律特点[21].目前, 国内学者对基于网络图片的研究多以游客对目的地形象的单方面感知为主.实际上, 旅游目的地形象的建构是双向的, 抛开旅游者的感知, 单方面自我形象的投射将没有任何意义[22].一些学者也开始了对目的地管理组织投射形象和游客感知形象的两方对比分析研究, 并给予了旅游目的地相关发展建议[23-24].但总体上囿于图片分析的难度, 国内学者对此的研究偏少.鉴于此, 本研究拟将旅游目的地管理方的投射形象与旅游者感知形象两个方面相结合, 以隋唐遗址植物园为例, 基于内容分析法尝试对搜索收集到的网络照片进行信息挖掘, 以期分析两种形象的异同及其原因, 进而为旅游地形象塑造提供建议和引导.

HTML

-

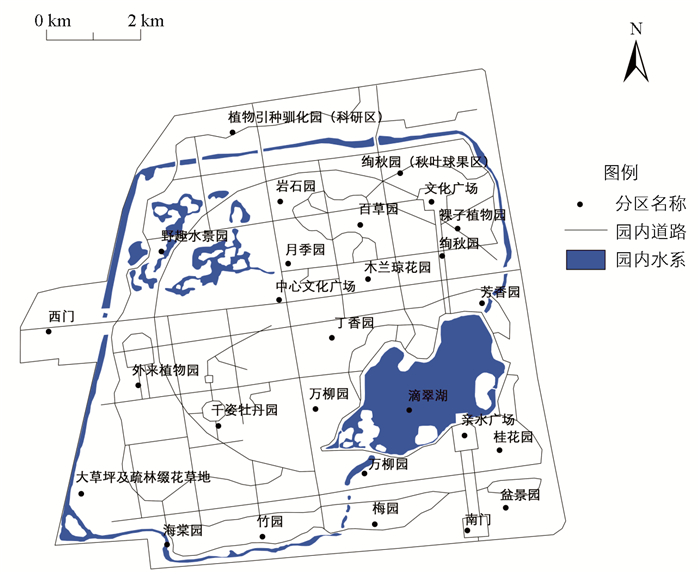

隋唐城遗址植物园位于河南省洛阳市隋唐时期古城遗址上, 始建于2005年12月, 园区的植物配置以乔、灌、花草合理搭配, 形成南北园艺交汇、自然与规则共融、中外园林荟萃的大型植物园(图 1), 是国家4A级旅游景区.园内共有17个植物专类园, 其中以千姿牡丹园最具代表性, 是目前洛阳市牡丹品种最多、花色最全、文化氛围最浓的牡丹园, 2011年荣获最佳牡丹观赏园称号.整个植物园依托古洛渠和胜利渠引来的活水进行灌溉, 水沿着明渠连通各个专类园区.经过13年的发展, 园区以洛阳的山、水、植物和隋唐城遗址文化为基础, 将其综合开发成一个集科普、科教、游览、休闲和文化遗址保护于一体的具有独特牡丹园林风格的综合性植物园[25].

-

内容分析法是一种对具有明确特性的传播内容进行客观、系统和定量描述的研究方法, 其实质是对传播内容所含信息量及其变化的分析, 通过层层推理最终结果常常表现为大量的数据表格、数字及其分析[26].本研究基于此方法对隋唐植物园管理方发布的宣传照片与游客发布的网络照片进行分析, 从样本的内容要素、时间要素和所处地理区位这三方面进行对比研究.

-

本研究代表目的地管理组织投射形象的样本数据来源于隋唐遗址植物园门户网站、植物园的微信公众号及其景区管理方微博, 搜索采集带有水印的景区宣传照片.而代表旅游者感知形象的数据来自目前国内影响力较高的旅游网站——蚂蜂窝、携程网及大众点评, 在网站中以“隋唐遗址植物园”为关键词查询, 收集游客评论和发布攻略中所拍摄的照片.

-

由于隋唐植物园于2015年末对园内的8座景观桥及水系进行了景观建设和优化, 使得旅游地的形象和内容有了较大的补充和完善.因此为确保样本的时效性和真实性, 本研究选取了2016年1月1日-2017年12月31日时间跨度内游客所拍摄的照片及景区管理方发布的照片作为研究素材.前期共收集到门户网站照片829张和游览者照片766张, 通过后期筛选、剔除无关、重复、无效照片, 最后确定有效照片分别为641张和639张, 共计1 280张.

-

根据样本的要素和属性将其划分为牡丹花、动植物、水景、建筑小品、旅游服务设施、自然风景、民俗表演、人物、道路和食物共10类(表 1); 同时为保证分类的精确度, 采取多观测者分别对门户网站照片与游客照片进行独立分类与整理, 之后各随机抽取100张样本照片统计频数并通过SPSS19.0进行kappa系数检测, 计算显示景区管理方与游客的两组kappa系数值分别为0.903与0.814, 均大于0.75, 说明分类具有高度的一致性.

1.1. 研究地概况

1.2. 研究方法

1.3. 数据采集与处理

1.3.1. 数据来源

1.3.2. 数据收集

1.3.3. 数据分类与处理

-

在对所有照片完成内容的归类后, 将两组样本的各节点频率统计出来, 之后将数据导入SPSS19.0进行卡方检验, 以此来验证目的地管理组织与游客照片的各项节点频率是否存在统计学差异(表 2).

对两组样本照片频率进行卡方检验的结果显示(表 2):当显著性水平p值小于0.05, 两者在7个类别中存在显著的统计学差异. “动植物”和“牡丹花”作为隋唐遗址植物园的主要旅游资源种类, 在两组样本中都占较大比重, 但游客对“牡丹花”的关注度高于“植物”, 景区管理方则相反.其中“动植物”类的照片中, 植物所占的比例远远多于动物, 这与景区作为植物园的功能定位有着极大的关系, 但不可忽视的是游客对动物也有一定拍摄意愿.其次“民俗表演”“人物”“食物”这3种类型两者差异较小, 但“食物”类的照片景区未做投射形象展示, 且游客所占比重也非常少(0.5%).而差异较大的样本类型有“水景”“建筑小品”“自然景观”“旅游服务设施”“道路”. “水景”是游客游览的重要内容, 但景区门户网站对其的宣传照片相对占较少比重; “建筑小品”在景区投放照片中占“5.8%”, 但在游客照片中占“9.2%”; 这说明了标志性建筑物是游客拍照的关注热点之一, 虽然两者的照片数量差距较大, 但在内容反映上却存在一致性, 可以发现游客在自觉或不自觉地寻找复制了感知的场景和图像. “自然景观”类的照片在游客照片中占较大比重(9.7%), 但从照片内容上看景区管理方投放的照片比游客所拍照片景观的色彩、构图、植物种类更为丰富; 游客则相对单一, 照片多反映野趣水景园的荷花莲叶接天一线的场景.对于“旅游服务设施”类照片, 两者在内容反映上存在较大统计学差异, 游客照片(6.4%)多反映为滴翠湖游船设施、导览图、游览观光车等, 但对于旅游纪念品的反馈较少, 景区门户网站(3.3%)反映内容多为各专类园区标识; 而“道路”类照片, 游客(5.9%)对其关注度显著多于植物园的管理组织(2.0%), 但两者都倾向于拍摄园内辅以株型整齐的观赏植物的无人小道或步行道, 原因是园内道路两侧通常伴随着不同景别的开敞空间, 道路也从单纯的移动通道转变为交往空间的重要组成[27].对这类照片的拍摄可以让照片构图更加有趣生动, 所以使得游客对其有较高的拍摄意愿.但景区管理方只对园内3条健康游步道进行了相关标示, 未对园内的遗址型道路与其他普通道路进行区分, 没有体现出独特的景观体验功能.

此外, 特写类照片集中表现为适于近距离拍摄的牡丹花和园内各类植物; 场景类照片内容以表现自然风光、滴翠湖和水渠以及民俗表演为主; 人物类照片内容景区管理方多为反映游客体验、民俗文化和旅游从业人员的场景, 而游客摄影照片中多为旅游者自身的人物照.

总的来说, 两组照片具有一定的差异性.首先, 在景区管理方和旅游者的图片语言中, 牡丹花、各类观赏植物和水的要素被不断强化, 使之成为了隋唐遗址植物园旅游形象的标志性符号.景区倾向于推广洛阳牡丹花城的品牌名号及普及植物科学知识, 来塑造出寓教于游、寓教于乐的具有科普作用的旅游地; 而游客不仅对园内的植物、牡丹花有较高关注度, 并对相关的旅游服务配置情况感知更多.其次, 引自古洛渠和胜利渠遍布全园的暗渠、明渠及水景也是官网进行展示的对象, 旨在丰富景区内的旅游要素, 但游客照片多反映了官网里未做宣传的亲水性活动和相关游船设施.最后, 旅游者对于园内的文化景观也表达了一定的旅游诉求.植物园管理方在这方面的体现仅通过隋唐时期仿古建筑小品、楹联、雕刻和置石来展示, 缺乏历史文化氛围的营造, 这使得相关文化背景贮备较少的游客更是感知甚少.另外, 景区管理方未对食物、旅游纪念品进行呈现, 缺少根据景区的自然特色和人文特色相关的旅游纪念品的开发.

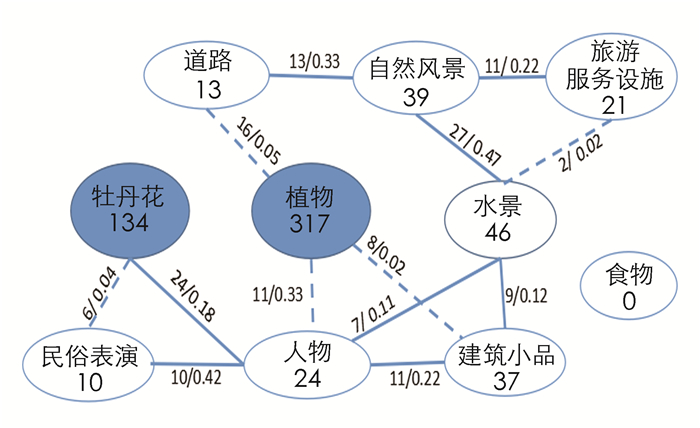

为进一步深入显现景区管理方和游客照片各类之间的内在关联, 参考Svetlana(2013)提出的聚合形象地图的方法进行相关分析[8]596.将最常见的目的地属性以较大的蓝色气泡代表, 其他类别则由较小的白色气泡代表.如各类别之间存在联系, 则伴随有两个数字:由气泡代表的两个属性的共同出现次数和相应的关联系数.其计算公式为Z=X/(X1+X2-X).其中: Z代表关联系数值, X是共同隶属两个类型的照片数量, X1为其中一种类别的照片数, X2为另一种类别的照片数, Z值越高, 说明两类照片关系越密切.通常认为, Z值大于0. 1, 表示两者关联性较强, 用实线表示; 而Z值小于0.1, 则表明两者关系较弱, 用虚线表示.

通过对比两个样本的聚合形象地图可以发现其存在较大的统计学差异(图 2和图 3).景区管理方的聚合形象地图的内部的关联性比较紧密, 其核心部分由“动植物”和“牡丹花”组成, “建筑小品”“水景”和“自然景观”等处于次核心地位, 在植物园投放的宣传照片中的人物属性与其他4个属性有着重要的联系, 这表明景区管理方倾向于通过进行户外活动或休闲活动的人群, 同景区内的建筑、牡丹花、节庆活动、旅游设施等类别之间建立联系.而旅游者照片的内部关联性较弱, 其核心部分由“牡丹花”“动植物”和“水景”3个要素构成, 次核心部分包括“自然风景”“建筑小品”“旅游服务设施”和“道路”.在游客照片的聚合形象地图上, “人物”和“建筑小品”属性之间的联系非常显著(Z=0.48), 进一步说明了景区标志性建筑物前是游客拍摄认证照的热点; 同时“水景”属性与其他4个属性也有着重要的联系, 表明了游客大都通过亲水活动建立与服务设施、建筑和自然风光之间的联系.

整体来看, 景区管理方在投放宣传照片时目的明确, 倾向于从全方位、多角度的展示园内特色资源与文化, 建构一个综合性植物园的旅游地形象, 故照片之间联系紧密.而旅游者在游览中拍摄照片带有极强的个人主观偏好和随机性, 导致了照片各类之间的联系较为分散.

-

将景区管理方和旅游者的样本根据每张照片的内容信息反馈、照片网站上传的时间及有关文字评述进行时间分类, 具体分为春(3-5月)、夏(6-8月)、秋(9-11月)、冬(12-次年2月)4个时间段, 最终经删选确定景区管理方照片为500张, 而旅游者照片为532张(表 3).如表 3所示, 在照片的时间分布上两者基本是一致的.春夏两季属于植物园的旅游旺季, 特别是春季不仅是景区管理方着重对外宣传的时节, 而且也对旅游者有着极强的吸引力.这与国内四大名会之一的“中国洛阳牡丹文化节”每年在3-4月间举办有直接的关联.实际上植物园是四季有花看, 四季景不同.尤其春季, 除了游客趋之若鹜的牡丹花, 也是景区芳香园中的碧桃园与樱花园花期集中开放的时期.景区管理方在宣传其他季节的照片上无明显数量差异, 透露出其通过其他季节的景色来延长旅游旺季的意图.

植物园的秋、冬季节照片内容多为绚秋园的秋色叶和观果类植物、雪后的竹园、腊梅以及每年春节期间举办的庙会文化活动等, 但这个季节对资深的摄影爱好者和专业摄影师有着更多的吸引力.一方面反映了景区的春天形象与旅游者感知的形象高度相吻合, 另一方面也说明冬季旅游者对这类旅游目的地出游意愿显著减少. “民俗表演”在景区管理方的照片中体现春季的牡丹游园会场景居多, 但在旅游者照片中反映的基本为冬季的庙会活动现场.这说明了植物园民俗表演类产品存在网站宣传更新不及时, 时间安排欠妥的问题.

-

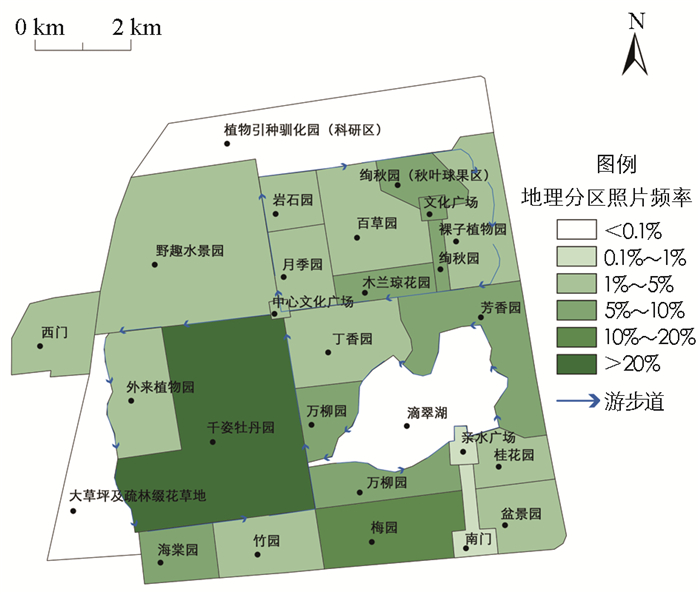

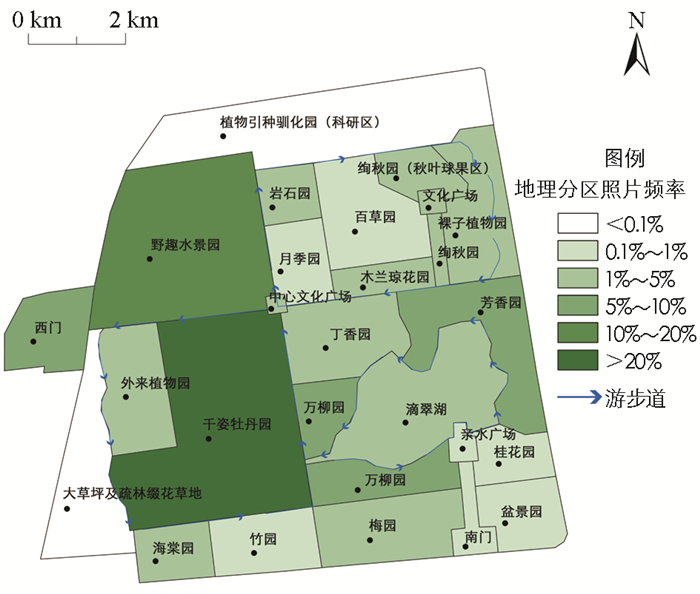

两组样本照片都与特定的区域相关联, 故通过ArcGIS软件构建景区管理方和旅游者照片的地理分布图, 显现出两者对景区各专类园区的地理关注偏好.地理分布根据功能分区进行划分, 最终为17个专类园区和3个文化广场和2个出入口.通过实地调研并结合图像附加的标签, 图片标题或简短评论分配照片的位置, 最终筛选出618张的景区管理方照片和627张的旅游者照片.

如图 4和图 5所示, 两类照片在地理分布上存在显著和统计学差异.在景区管理方地理分布图中, 照片在植物园的17个专类园区之间均匀分布, 其中景区管理方重点所塑造的目的地形象由千姿牡丹园(24.5%)、梅园(11.4%)、绚秋园(9.3%)、海棠园(8.1%)所表征, 其他地区分布的照片中1%至8%的平均比例为3%.此外, 低于1%的地区主要是反映滴翠湖游船设施和南门附近的照片.而在旅游者地理分布图中照片的地域分布是十分不规律的, 其中千姿牡丹园(35.2%)、野趣水景园(15.2%)、万柳园(8%)和芳香园(8.1%)是景区内最受欢迎的专类园区.古城墙遗址造型的西门是游客愿意停留驻足拍摄的热点地块, 侧面反映了造型独特的西门是最具代表的景区特色建筑, 激发了游客合影留念的欲望.整体上, 旅游者所摄照片西多东少, 集中在自西门进入后距离最近的2个专类园附近, 以及以滴翠湖为中心向周围辐射呈现出不同的地理关注偏差.

2.1. 照片内容差异分析

2.2. 照片内容季节性差异分析

2.3. 照片所处地理区位分析

-

本文通过对隋唐遗址植物园的景区管理方与旅游者拍摄照片进行对比分析, 结论如下:

1) 基于照片的内容属性来看, 两类照片存在一定的统计学差异.首先, 景区管理方意图强化的牡丹花最佳观赏地和具有科普教育的植物园旅游形象, 在游客的镜头下得到了广泛的认可和再现.但是对游客更具吸引力的亲水活动及基础设施, 景区管理方对此的投射明显缺乏.其次, 作为在隋唐时期遗址上建造的植物园, 景区管理方忽视了旅游者对于历史人文要素的需求.此外, 植物园未充分利用园内的标志性人文和自然要素进行旅游纪念品的开发, 并且不管是园内的道路标识系统还是植物科普标识都需要进一步完善和更新, 使得游客旅游景观体验更佳.最后, 游客在照片中表达了对动物类和食物类旅游要素的投射形象的诉求, 景区管理方可考虑增加完善此类要素.

2) 从照片拍摄时间来看, 植物园在不同时间尺度的旅游季节形态上呈现单峰型, 即旅游者的季节性需求类型与景区季节性的吸引力类型相吻合[28].在洛阳牡丹文化节期间, 景点旅游人数剧增, 而其他季节的吸引力明显脱节.每年春季植物园周边同质化竞争非常激烈, 如何在保持原有竞争力的基础上突出自己的景观特色、延长旅游旺季是植物园长远发展需要考虑的.此外, 游客照片中反映了对冬季庙会民俗文化有极高的兴趣, 但在官网中缺乏此类照片的投射.

3) 从照片所处的地理区域来看, 景区管理方宣传照片中最具代表性的地区为“千姿牡丹园”和“梅园”, 其他专类园的照片均匀的分布在园内.而旅游者感知的最具代表性的为“千姿牡丹园”和“野趣水景园”.除此以外, 游客照片分布的地块相比景区管理方的更加集中, 主要集聚在东南区的滴水湖的周边区域及景观的节点处, 分布在东北地区的秋季季相观赏植物的专类园区整体较少.

-

1) 保持自身优势特色, 丰富园内历史文化内涵.根据图片的内容、时间、地理分布可发现景区管理方成功构建了景区科普植物园与最佳观赏牡丹花地的旅游形象, 也在游客中得到了较好的反馈.因此景区应在巩固自然景观类旅游形象的前提下, 挖掘自身的文化特色.利用现有隋唐遗址上建园的优势, 可适当在旅游旺季举办以牡丹花和遗址文化为主题的活动, 丰富旅游者的游憩形式, 在游玩中提高文化素质, 兼具科普与游览功能, 令游客“耳目一新”, 使之在牡丹文化节期间的激烈的同质化竞争中能够脱颖而出, 从而引导旅游者对景区旅游形象更加全面的感知.此外, 游客倾向于在具有代表性的节点前与景点入口处拍摄认证照片, 因此园内要着重塑造此类入口处及节点前的景观, 发挥景点的“门口效应”, 进一步扩大影响力和吸引力.对于游客偏爱的亲水性活动因其吸引了众多亲子游客, 园内应在原有滴水湖、野趣水景园亲水空间基础上完善相关配置相关服务性设施, 创造更多游客与自然环境接触的机会[29], 为户外游玩的亲子游客提供更高的安全保障.

2) 增设景区声音景观, 丰富景观体验.景区的众多植物为鸟类生存提供了充足的食物来源和天然的庇护场所.而鸟类的声与形则增强了植物景观的动态感与观赏品质[30], 两者相辅相成.因此针对游客对动植物类旅游要素中“动物”的诉求, 园区可考虑增设引鸟林等吸引鸟类来改善植物园的声景观, 加深游览者对景区的印象.同时建议可在水中投放观赏鱼, 并增加蜜源植物吸引蜜蜂、蝴蝶等昆虫, 从而形成更为优越的休闲环境体验.

3) 完善更新园内标识标牌系统, 提升景区体验质量.将景区的各类观赏植物补充“身份证”名牌, 可借助互联网技术悬挂有植物详情的二维码信息牌, 使游客在游览中增长植物知识.同时要增加遗址景观、遗址型道路的景点介绍牌或标识, 以便区别与普通道路, 凸显植物园人文气息, 强化历史文化形象.针对游客对园内东部区域景点关注度较低的情况, 可在中心文化广场人流汇集区域设置醒目的指引牌示, 引导游客进入东北向和东南向线路.此外, 景区门户网站宣传信息也需要及时管理更新, 如可适当增加水景要素投放比重、更新游船设施、民俗文化活动现场照片等.

4) 延长旅游旺季, 丰富旅游形象.春季是植物园的旅游旺季, 但秋季也是植物园应该把握的重要时节, 且园内东北区域集中为秋季秋相叶观赏植物为主, 景区可针对性举办以晒秋、枫叶、秋果等为主题的摄影比赛, 增加园内秋季旅游吸引力.冬春季节可延续之前举办民俗庙会文化活动并使之规模化, 让旅游形象更加丰满.

5) 开发景区业态, 升华旅游主题形象.针对景区管理方对旅游纪念品和食物进行投放宣传的情况, 经实地调研发现园内旅游纪念品的商店多为普通散户, 没有得到统一管理.其商品大都无特色, 无法激发购买欲望.食物类商贩也存在此类问题.但游客对旅游纪念品和食物表达了需求.基于此, 景区应对商贩进行统一管理, 使之契合景区形象.建议植物园根据自身情况, 开发特有隋唐遗址文化和牡丹花元素的旅游纪念品, 如体现文化底蕴书签、折扇等经济适用型纪念品.

3.1. 主要结论

3.2. 发展建议

-

本研究区别于之前单从旅游者感知的角度分析旅游目的地形象的方法, 而是通过照片这一特殊的媒介, 对比分析景区管理方投射形象和旅游者感知形象的异同, 深入挖掘两组照片的信息.受限于照片文本处理的难度, 本研究还存在一些不足之处.虽然从多角度对照片要素进行分析, 但缺乏对照片摄影表现手法的研究.同时在样本照片的维度分类过程中, 存在因人工操作使得数据的不够客观的问题, 后续研究可借助计算机模型的自动分析提高精度及准确性.

DownLoad:

DownLoad: