-

湖南株洲化石产地是自然资源部于2013年12月26日公布的第一批国家重点保护古生物化石集中产地之一(公告索引号:0000191743/2013-00723),该化石产地位于株洲市天元区,在2008年6月修建学校时,从平整土地揭开的岩层中暴露出了恐龙化石.株洲市自然资源和规划局配合基建收集到零星的恐龙骨骼化石200余块,经中国科学院古脊椎动物与古人类研究研究员赵喜进鉴定,有圆齿蜥龙科(Homalosauropodidae)、鸭嘴龙超科(Hadrosauroidea)、虚骨龙超科(Coeluroidea)、霸王龙超科(Tyrannosauroidea)、似鸟龙超科(Ornithomimoidea)及龟鳖目(Chelonia).

HTML

-

株洲天元地区恐龙化石为典型的异地埋藏,物源区来自距此不远的南西方向.遗迹区内共计6个化石层,化石层厚达13 m,埋藏范围约10 000 m2,具有化石分布相对集中、恐龙类别多样等特点.化石产自上白垩统戴家坪组,区域资料表明[1]该组轮藻及介形类化石丰富,其中轮藻属Porochara anluensis-Charites tenuis组合;介形类属Talicypridea-Cypridea-Candona组合,时代为赛诺曼期Cenomanian[1-3],属晚白垩世早期.同时,在区内采集到的穹孔假拟节柏(比较种)(Pseudofrenelopsis cf. treolistoma,假拟节柏(未定种)(Pseudofrenelopsis sp.),由中国科学院南京地质古生物研究所吴舜卿教授指出穹孔假拟节柏(比较种)(Pseudofrenelopsis cf. treolistoma)出现在中国南方浙江衢江群、江西赣州组上部、福建沙县组上部和河南西峡含恐龙蛋地层,时代应为晚白垩世早期.童光辉等[4]认为,发现于株洲盆地的轮藻类、介形类化石组合和孢粉化石为典型的晚白垩世分子,可以同西峡盆地马家村组的微体化石组合形成对比.

经重新测制,区内剖面岩层划分为20层,其中第3,5,6,7,9,12层都含有数量不等的恐龙化石碎片或完整骨骼,依次对应第①,②,③,④,⑤,⑥化石层.其中,第③,④,⑥化石层为主要化石产出层位(图 1).

6个化石层岩性描述如下:

第⑥化石层含较丰富的恐龙化石.底部为透镜状砾岩层,厚约35 cm,砾石成分有板岩,粉砂岩,石英岩及硅质岩,以硅质岩为主,少量灰岩,砾石多呈次棱角状,大小以0. 4~1. 2 cm为主,砾石具定向排列的特点,其砾石最大扁平面(ab面)多倾向南南西(SSW).往上变为泥质粉砂岩与粉砂质泥岩、泥岩互层的韵律,构成由粗变细的正旋回特点.厚度为2.2 m.

第⑤化石层含零星恐龙化石.灰色、灰紫色等杂色块状砾岩,间夹少量薄-中层状泥岩,该层砾岩组分与下伏第8层相似,层间泥岩单层厚度约10~16 cm,亦呈透镜状分布.据砾岩层的透镜体展布方位及砾石方向,其河道流向为南西-北东向.厚度为2 m.

第④化石层含恐龙化石.底部为紫红色中层状泥质粉砂岩,厚约30~36 cm,层理较平整,不显纹层,呈块状.向上变为薄-中层状泥岩与粉砂质泥岩互层的韵律,两者厚度之比约为3:1~5:1.泥岩中发育水平层理,单层厚度约为5~12 cm,粉砂质泥岩单层厚度约为9~18 cm,层面较为平整.厚度为1.6 m.

第③化石层是含化石的关键层位.灰绿色中层状含凝灰质砂质泥岩,层底部含少量砾石,组分主要有石英岩、粉砂岩、硅质岩,其最大扁平面(ab面)呈水平状.碳化植物主要为松柏类,其叶脉清晰,保存较完整.该层中产出恐龙化石,化石顺层分布,总体保存完整.厚度为1 m.

第②化石层含零星恐龙化石.紫红色泥岩夹薄-中层状粉砂岩、泥质粉砂岩,夹层厚度之比约为3:1:1.层面平整,砂岩层厚稳定,单层厚度约为6~20 cm,显水平层理,断面上见灰白色钙质被膜,泥岩层中发育水平层理.厚度为2.1 m.

第①化石层含零星恐龙化石.灰绿、紫红等杂色厚层-巨厚层状含粗砾中砾岩,主要成分有灰岩(46%)、粉砂岩(41%)、石英岩(4%)、硅质岩(3%)、板岩(6%)及其他组分,砾石层的定向构造不甚明显,局部见有直立状砾石及砾石搭成的三角形格架,砾石大小自下而上有变小的明显特点,单层内多个砂砾体相互叠置,底部下蚀特征较明显,该层底部见砾石层下坠至泥岩包裹,见负载构造及枕状体,可能为震积序列.厚度为1.3 m.

埋藏学研究表明,株洲地区晚白垩世中晚期恐龙生活的环境恶化程度加剧,山洪暴发与洪水泛滥等突发事件给局部的恐龙动物群造成灾难,火山喷发导致株洲地区恐龙动物群生态环境进一步恶化.恐龙死亡主要由剧烈的板块活动所致,如火山事件、地震―滑坡―洪积等一系列相连贯的事件等[5].死亡事件具有多阶段,多因素综合作用的特点.

-

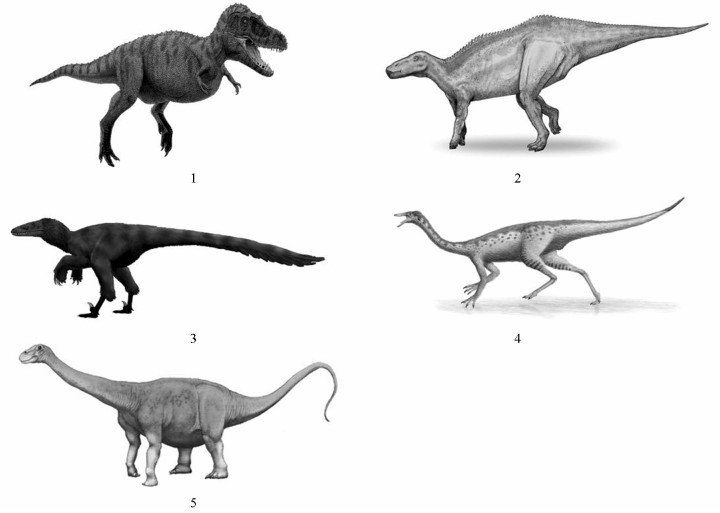

通过对已鉴定的200余块恐龙化石标本进行观察,本文认为该恐龙化石群为典型晚白垩世恐龙动物群,主要由3大类恐龙组成:兽脚类(Theropods)、蜥脚类(Sauropods)和鸟脚类(Ornithopods).其中,兽脚类主要分子为暴龙科(Tyrannosauridae)成员、小型虚骨龙类(Coelurosauria)和似鸟龙类(Ornithomimosauria);鸟脚类主要分子为鸭嘴龙类(Hadrosaurids);蜥脚类主要分子暂纳入纳摩盖吐龙科(Nemegtosauridae)(表 1).现有恐龙化石以零散和破损的骨骼为主,株洲恐龙动物群恐龙复原结构见图 2.

暴龙科:是一类大型的肉食性恐龙,也是地球上最后、最大的食肉恐龙之一.暴龙科恐龙都具有宽大沉重的颅骨、短而有力的颈部以及退化的二指手臂.特暴龙(Tarbosaurus)是最大型的暴龙科动物之一,但略小于暴龙(Tyrannosaurus).特暴龙吻部较窄,身体粗壮,前肢比例是暴龙科里最短小的,生存于晚白垩世亚洲的蒙古和中国.

小型虚骨龙类:虚骨龙类是指兽脚亚目中所有亲缘关系接近鸟类,而离肉食龙下目较远的物种.大部分虚骨龙类是二足掠食动物,其特征包括荐骨长、尾巴坚挺连接至臀部、尺骨弯曲、胫骨长于股骨、股骨中空、体被羽毛等.小型虚骨龙类指个体较小,后肢较强有力,能快速奔走,前肢短而有力,长有利爪的类群,生存于侏罗纪和白垩纪.

似鸟龙类:是一类特化的陆地奔跑型小巧的虚骨龙类.它们通常头小,颈长,牙齿退化,眶前孔2~3个,颅顶突出;前肢三指型,约为后肢长度的一半;后肢细长,股骨约为胫骨长度的80%,跖骨窄跖型,趾节短而粗壮;耻骨末端愈合具前后向扩展的耻骨脚.似鸟龙类化石分布于欧亚大陆及北美的白垩纪地层.

鸭嘴龙类:是一类具有外形似鸭子一样扁平嘴巴的鸟脚类恐龙,口内牙齿数目众多,多达600颗,终生替换齿数多达2 000颗.通常分为两大类,即头部具有中空冠饰的类群和头部不具有中空冠饰的类群.它们生存于晚白垩世的欧亚大陆、南极洲和南北美洲.

纳摩盖吐龙科:是一类泰坦巨龙形恐龙,最初建立在产自蒙古晚白垩系地层的2件标本基础上,即纳摩盖吐龙和非凡龙,头骨梁龙型.李奎等[6]在对中国蜥脚类恐龙化石及其层位、产地进行了较为系统的总结后,将主要产自晚白垩世的蜥脚类统一划为纳摩盖吐龙动物群.这类恐龙通常体型巨大,体长超过10 m,四足行走.

-

在株洲天元恐龙化石群发现之前,据文献记载湖南已发现恐龙化石遗迹20处,其中恐龙骨骼化石10处,恐龙蛋化石9处,恐龙足迹化石1处[5].株洲天元恐龙化石遗迹区是目前湖南省新发现的一个恐龙化石产地,亦是当今世界上为数不多的位于大中城市中心的恐龙化石埋藏地.株洲天元恐龙化石与已往发现的化石不同在于其层位和数量多而又相对集中,其科学和旅游价值重大.

株洲天元恐龙动物群的科学价值重大,可归纳为几个方面:①是湖南省出现恐龙化石以来最重要的发现,且区位优势显著;②恐龙化石埋藏相对集中,恐龙种类较为丰富;③是为数不多的典型晚白垩世恐龙动物群,而且在南方分布较少,并且规模较大;④恐龙死亡和埋藏成因的研究重建了株洲地区古地理环境.

株洲市天元区晚白垩世地层中发现的恐龙骨骼化石及其所代表的恐龙动物群类型,进一步证明在我国中部的晚白垩世时期曾经繁衍着一支庞大的恐龙动物群,这对于研究中国南方乃至东南亚地区白垩纪动物群构造、生活习性、生物古地理与生态环境以及古地理重建都具有极其重要的科学意义,同时对晚白垩世末期恐龙最终绝灭的相关问题研究也具有启示意义.

-

我国晚白垩世恐龙动物群分布广泛,最早发现地在黑龙江嘉荫,著名的有内蒙古二连浩特和山东诸城.其次,在浙江天台、山西天镇、河南汝阳、广东南雄等地也有晚白垩世恐龙动物群被发现(表 2).

目前,研究成熟度高的是内蒙古二连浩特恐龙动物群和山东诸城恐龙动物群,其特点为化石数量大,分布集中,恐龙种类丰富.其中,内蒙古二连浩特是世界最大的白垩纪恐龙化石埋藏地,恐龙动物群含8科10属,包含蜥脚类、兽脚类和鸟脚类[7].富含恐龙化石的层位集中在二连组的砂岩和泥岩层中,以原地埋藏为主.山东诸城以发现巨型山东龙闻名,近年来发现了化石点30余处,已经发现恐龙4科7属,包括鸭嘴龙类、虚骨龙类和角龙类[8-9].恐龙化石主要产自辛格庄组的砂岩和粉砂岩层中,为异地埋藏.

山西天镇恐龙以蜥脚类和甲龙类为代表[10-11];浙江天台盛产恐龙蛋化石,恐龙骨骼化石包括甲龙类、慢龙类和兽脚类等[12];河南汝阳恐龙以蜥脚类、兽脚类和甲龙类为代表,且通常以单个个体埋藏[13].

黑龙江嘉荫作为中国最早发现恐龙化石的地方,以鸭嘴龙类化石为主要代表[14],但是近期出土的不同形态恐龙牙齿,说明该地区还存在种类丰富的兽脚类恐龙[15];广东南雄富产恐龙蛋化石,恐龙以窃蛋龙类、蜥脚类、暴龙类和鸭嘴龙类为代表[16-17],化石主要产自陆相碎屑岩层[18-19].

在湖南株洲有5处发现恐龙化石遗迹:株洲县实竹塘恐龙蛋化石;攸县杨家虚骨龙类化石;茶陵大坑恐龙化石;株洲杨柳塘恐龙蛋化石;株洲市天元区恐龙化石[5].此次天元区恐龙骨骼化石分布相对集中,化石数量较多,种类丰富,虽然属于异地埋藏,但是恐龙骨骼保存相对完整.初步研究显示,株洲恐龙动物群至少包括蜥脚类、兽脚类、鸟脚类3个大类群,分别含鸭嘴龙、特暴龙、虚骨龙、纳摩盖吐龙、似鸟龙等.

1.1. 化石地层研究

1.2. 株洲恐龙动物群组成

1.3. 株洲恐龙动物群的科学价值

1.4. 中国晚白垩世恐龙动物群对比研究

-

天元恐龙化石遗迹区是中国鲜有的位于城市中心区域的化石产地,是典型晚白垩世恐龙动物群,其丰富的物种和独特的古地理环境,具有科学研究价值和科普教育意义.因此,因地制宜地保护利用好这一资源,就地建设恐龙博物馆成为一举多得之举.

对建立株洲恐龙博物馆的思考:

加大化石发掘与研究力度.对出土恐龙化石标本进行仔细梳理和研究,形成与该地区恐龙动物群配套的科学知识体系和科研成果,用于博物馆展出.

建成白垩纪恐龙主题博物馆.恐龙博物馆以白垩纪恐龙为主题设计展示内容和展品,形成特有的白垩纪恐龙展馆,与四川自贡恐龙博物馆的侏罗纪恐龙展馆遥相呼应.在内容上,以天元区恐龙化石埋藏学研究成果为核心,突出天元区恐龙化石异地埋藏特点,揭示恐龙化石的搬运和异地埋藏过程.在形式上,通过地形浮雕结合多媒体形式充分还原该地区白垩纪时期的古地理地貌,并复原出恐龙群栖息地,以及古河道搬运恐龙并堆积的线路.

进行白垩纪恐龙骨架集群展示.从该恐龙动物群目前所包含的种类来看,株洲恐龙博物馆至少应陈设特暴龙骨架、山东龙骨架、纳摩盖吐龙骨架、似鸟龙骨架和伶盗龙骨架.

建立株洲恐龙园.以株洲恐龙博物馆为中心,统一规划建设配套设施,形成寓科普、休闲、娱乐、餐饮为一体的城市恐龙园,创立研学旅行基地,既有效保护化石产地,同时用活这一宝贵资源,使其成为株洲市的又一张美丽名片.

DownLoad:

DownLoad: