-

《高速铁路设计规范》中对于路基沉降变形进行严格控制,而对于膨胀土地基仅提到换填的处理方式;而高铁地基判定依据为《铁路工程岩土分类标准》(TB10077-2001),标准中对于膨胀土的界定是针对有道碴普速铁路变形量指定,这一标准与高速铁路的变形要求是矛盾且不符合实际现状的.

近些年,关于膨胀土的膨胀变形测试与机理研究较多,主要集中在弱膨胀泥岩的原位试验与分析[1-2]、膨胀土实际工程的处理措施[3-4]、膨胀土的膨胀特性分级与评价[5]、土—水的关系特性[6-7]这几方面.而关于膨胀土的收缩特性与减小膨胀变形的试验及方法研究较少,国内目前有谭罗荣[4]进行了河南某工地膨胀土地基强夯后的膨胀性研究,结果表明强夯后膨胀土不同荷载下的膨胀率与收缩率在一定深度内明显降低;高游等[8]对弱膨胀岩在浸水后有上覆荷载下的表现为膨胀或者收缩的特性进行了预测分析;李献民等[9]进行了膨胀土击实后在膨胀和收缩的两种变形曲线的对比分析;姚海林等[10]进行了基于收缩试验的膨胀土地基变形预测,马少坤等[11]通过实验测试了南宁膨胀土的长期压缩特性,将南宁膨胀土定位为低等压缩性土,提出预压处理与石灰处理相结合的施工方法来减小土体的次压缩性;而大厚度的膨胀性地基的高速铁路地基处理方法较少,一方面是由于理论支撑缺乏,另一方面是对于有道碴铁路而言,可较方便处理这一病害,所以这类问题并未凸显.但大范围、大厚度地基的弱膨胀性地基膨胀性对于整体道床的高铁路基变形有不容忽视的作用,兰新高铁新疆段在运营过程中出现了地基具有膨胀性泥岩产生上拱变形而严重危害和影响线路的正常运营情况.

本文以兰新高铁一处典型膨胀变形路基段为依据,现场进行原位的减胀试验,探讨不同减胀措施对路基的影响,以期通过试验及进一步理论分析对泥岩地基的高速铁路工程的勘察、设计、施工提供理论及实际经验的依据.

HTML

-

土体在压力、湿度、温度及周围环境发生变化时将引起体缩,其中压力改变是最常见的原因.膨胀是收缩的逆过程.根据土体变形机理:

式(1)中W为含水量,Ws为土粒质量,Sr为饱和度,e为孔隙比,γw为水容重,γs为土粒容重.如果公式中忽略水容重γw与土粒容重γs的微小变化,且考虑孔隙比e与饱和度Sr均变化时,则土体的变形情况为非饱和土的压缩与膨胀.

对于侧限条件下的弱膨胀性的既有地基土体,其压缩固结过程主要表现在外上覆荷载作用下的次压缩过程.

-

试验段位于哈密盆地山前平原区,地形较开阔,地势起伏较小,现场试验区选择在距高速铁路既有路基脚垂直距离15 m处位置.地层为:①细圆砾土:呈层状分布,该段厚度为0.7~1.5 m,灰黄色,圆棱状,稍湿,属于Ⅱ级普通土;②泥岩成岩作用层,呈层状分布,厚度1.3~32.9 m,棕红色或棕黄色,泥质结构,易崩解.矿物成分测试采用日本理学公司生产的D/Max-3B型X-射线衍射仪,其中,蒙脱石、伊利石和高岭石三大粘土矿物的含量总和最大11.8%,蒙脱石含量平均7.3%,参考表 1初步判断膨胀土类型为弱膨胀土,其化学成分见表 2.现场试验拟通过泥岩内开挖渗水孔、铺设级配碎石层、重复加载3种方式对比分析对地基膨胀性的影响效果.

-

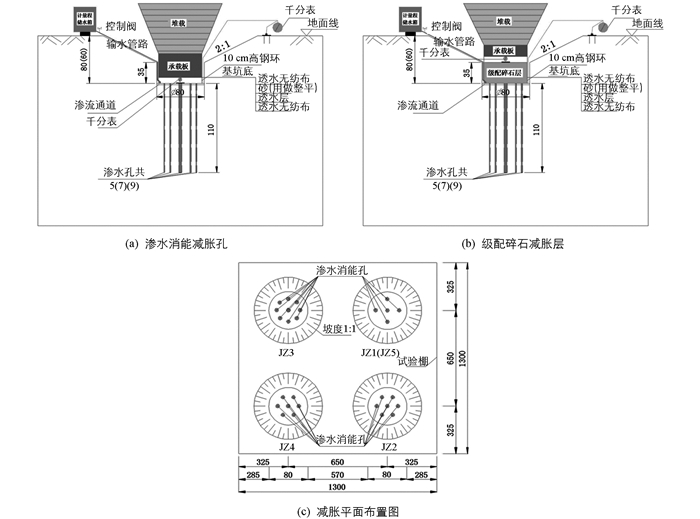

本次现场试验过程设计如图 1:

1) 用挖掘机先清除地表厚50 cm表层风化土,开挖4个实验基坑,基坑深度80 cm,渗水孔深110 cm,为了使试验区与原路堑受力相同,除路基顶部无侧向约束外,其它方向均有侧向约束,试验基坑边坡采用比例2:1,基坑底部中心部位下挖圆心直径为80 cm的区域作为试验区域,4个试验基坑的位置关系见图 1(c).

2) 膨胀位移通过底面1个千分表和3个120°布置的工字型钢变形观测支架测试,基坑变形位移通过3个千分表测试;基坑开挖完成后,对坑底进行整平.

3) 各基坑圆形区域按照渗水孔的数量分别将JZ-1-JZ-4均分为4,6,8,6个相同扇形,在每两个扇形交界线上沿交界线长度开凿宽度为4.8 cm(将所开钻的深渗水孔填充粒径为0.63~2.5 mm砂并夯实),深度为2.4 cm的圆弧注水沟,圆弧沟内嵌入与其尺寸相对应的半槽形钢管,在圆心和距离圆心27 cm处开钻直径为5 cm渗水孔,现场孔布置见图 2.

4) 各试验基坑编号分别为JZ-1,JZ-2,JZ-3,JZ-4.均采用直径为5 cm的钻孔,孔深110 cm,钻孔加载为21.45 kPa.

5) JZ-4基坑与JZ2基坑在相同的加载条件和钻孔情况下,在图 2(a)基础上铺设一层35 cm厚的挤密级配碎石层,周围用钢环套箍,如图 2(b),级配碎石铺设标准按照《高速铁路路基工程施工技术规程》(Q/CR9602-2015)进行基层级配碎石铺设,压实系数K≥0.95.

6) JZ-5是在JZ-1的基础上,加载达到21.45 kPa稳定后,卸载至9.75 kPa,稳定后逐级加载至38.99,58.49,77.99 kPa稳定后,分级卸载到58.49,38.99,21.45,9.75,0 kPa.

-

1) 加载系统

按照图 2(a)、(b)所示进行加载,现场加载采用混凝土预制块,每一级加载待测量数据稳定,再进行下一级加载,加载过程中同时记录渗水时间和渗水量.荷载施加完成且变形位移量稳定后进行卸载,得到卸载完成后的变形位移量.

2) 变形观测

为准确监测膨胀土浸水后的膨胀变形量,独立安装4个变形观测架,在紧贴地表与渗水装置处架设变形观测支架,保证两者紧密接触并且平整,并与注水系统形成为一整体,外悬臂在试验基坑外侧1 m的位置,以防止土体浸水后对测点干扰,外部3个千分表(结果分析时保留两位小数,满足工程要求)将基坑分成3份,互成120°,既可以互相校验,也可以测出不均匀膨胀带来的影响.第4个千分表安装在试验基坑中间下部位置.现场原状土试验前、后的含水率测定,试验范围原状土的初始含水率均在2.2 %~4.2%,浸水膨胀变形后土样的含水率在14%~16%左右.

2.1. 试验概述与目的

2.2. 试验过程

2.2.1. 试验设计

2.2.2. 试验

-

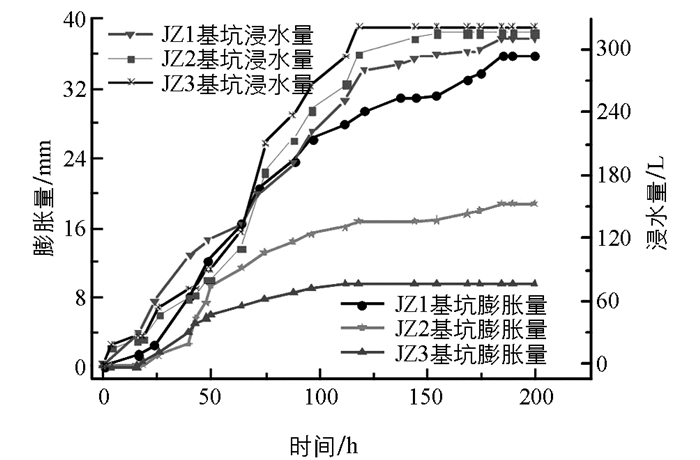

图 3是JZ1、JZ2、JZ3 3个基坑在持续浸水下,竖向膨胀变形的时程曲线.由图 3可以看出,在加载21.45 kPa荷载作用下,不同消能孔数量对膨胀变形影响较明显,在试验初期,泥岩浸水而局部软化,出现短暂沉降现象.其中5个消能孔的JZ1试验基坑膨胀土膨胀变形最大,在199 h膨胀稳定后,膨胀变形量达到35.85 mm,浸水量相对其他两个基坑最少,在184 h前,随着时间的增加,浸水量前期增长较快后期浸水量增长较缓,在184 h以后,浸水量趋于稳定,膨胀变形亦趋于稳定;7个消能孔的JZ2试验基坑膨胀土膨胀变形次之,在199 h膨胀稳定后,膨胀变形量达到22.65 mm,浸水量相对JZ1试验基坑略高,在154 h前,随着时间的增加,浸水量前期增长较快后期浸水量增长较缓,在154 h以后,浸水量趋于稳定,但膨胀变形没有直接达到稳定,而是继续缓慢膨胀,逐渐趋于稳定;9个消能孔的JZ3试验基坑膨胀土膨胀变形最小,在199 h膨胀稳定后,膨胀变形量达到9.45 mm,浸水量在144 h前,随着时间的增加,浸水量呈线性增长趋势,在144 h以后,浸水量趋于稳定,膨胀变形亦逐渐趋于稳定.以5个消能孔JZ1为参考,膨胀稳定后,JZ2总膨胀变形量约是JZ1总膨胀变形量的0.63倍;JZ3总膨胀变形量约是JZ1总膨胀变形量的0.26倍,JZ3总膨胀变形量约是JZ2总膨胀变形量的0.42倍.

通过不同消能孔对膨胀土膨胀变形量及渗水量的试验分析可以得出:随着消能孔数量的增加,膨胀变形减小,但消能孔数量并非与膨胀变形呈线性关系,即消能孔可以有效地消除膨胀变形形成的膨胀能,缓解膨胀变形;消能孔径不同,浸水区域相同时,消能孔越多,浸水稳定需要的时间越短,但最终浸水量基本相同;对比量测的地基最大膨胀量49.05 mm,5个、7个及9个消能孔的减胀率分别为26.91%,53.82%和80.73%.

-

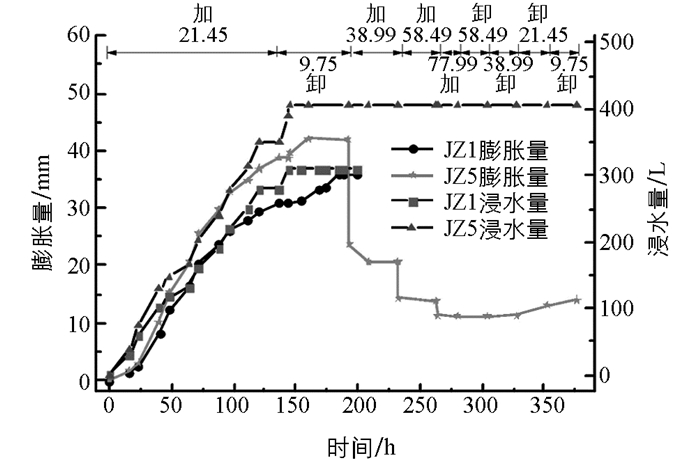

试验区对JZ5采用加载—卸载—加载—卸载的模式分析上覆荷载对膨胀变形的影响.试验中记录不同加卸载过程中,不同时间段内的渗水及膨胀量,分析上覆荷载对膨胀变形的影响程度.

图 4为JZ5基坑在不同加载阶段膨胀泥岩竖向变形时程曲线.由图 4可知:在加载至21.45 kPa时,浸水孔数量一定(5个浸水孔)的情况下,试验基坑JZ1的浸水孔深为1.1 m,其最终稳定膨胀量为35.85 mm.同样,试验基坑JZ5的浸水孔深为1.1 m,其最终稳定膨胀量为38.80 mm,即在21.45 kPa荷载下膨胀位移稳定后,试验基坑JZ5膨胀量是试验基坑JZ1膨胀量的1.08倍,从浸水变化曲线可以看到,试验基坑JZ5浸水量在同等时间内,其速度快于试验基坑JZ1的浸水量.

随后当加载至21.45 kPa达到平衡时,继续将其卸载至9.75 kPa后,泥岩的回弹变形量为2.24~2.58 mm,膨胀变形量为42.04~42.07 mm;由9.75 kPa加载至38.99 kPa时,泥岩瞬间被压缩,因此膨胀变形曲线出现陡降段,变形稳定后为23.59 mm,之后变形量值随上覆荷载的增加而降低,反映了土体内部由于加载影响对孔隙及土体结构引起的变化.后期上覆荷载由38.99 kPa增加至58.49,77.99 kPa时,在加载瞬间均有瞬时压缩量,上覆荷载由77.99 kPa逐级降到9.75 kPa的过程中,膨胀泥岩最大回弹变形量为2.84 mm,最终稳定膨胀变形量值为14.06 mm.

通过JZ5基坑可以得出:膨胀泥岩膨胀后,当上覆荷载发生变化时,膨胀泥岩变形具有不稳定性,变形量值会继续发生变化.通过图 4不同阶段加—卸载分析可得出:在上覆荷载发生增减时,膨胀泥岩会出现减缩膨胀现象;如果重复多次加卸载后可以消除膨胀泥岩的膨胀能,使膨胀泥岩达到稳定,此措施减胀率为71.34%.

-

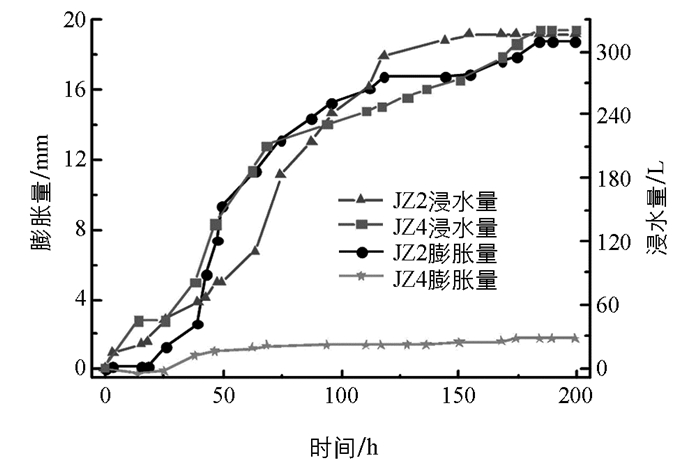

图 5为在JZ2、JZ4两个基坑持续浸水情况下,竖向膨胀变形的时程曲线.由图 5可以看出,在初期(15.5 h之前),泥岩出现局部软化而发生微小沉降;在加载21.45 kPa荷载作用下,消能层有效地消减了膨胀土的膨胀变形.其中JZ4试验基坑试验中,浸水量随着注水时间的增加而增加,但膨胀变形增加并没有随着膨胀量的增加而成比例增加,而是增加量小,同时增加量缓慢,从25.2~46.5 h内,膨胀变形持续增加,但增加量仅从-0.09 mm增加到1.04 mm,在后续注水量增加的同时,膨胀量缓慢增长,当达到199 h稳定后,最终膨胀变形量仅为1.77 mm;相对于JZ2试验基坑在199 h膨胀稳定后膨胀土膨胀变形量18.76 mm,其膨胀变形量仅为JZ2试验基坑的9.4%,此方法减胀效果为96.39%.因此可以得出:级配碎石减胀消能层为膨胀土膨胀提供了缓冲膨胀力的空间,在膨胀土膨胀过程中,级配碎石的空隙可以有效地消减膨胀力,起到减小膨胀的目的,但是级配碎石层铺设的前期泥岩地基遇水后有微小的沉降趋势.

3.1. 消能孔对膨胀变形量影响规律

3.2. 重复荷载对膨胀变形量影响规律

3.3. 级配碎石消能层对膨胀变形量影响规律

-

通过现场3种不同消减地基膨胀量的方式试验分析得出如下结论:

1) 泥岩地基的膨胀量随着消能孔数量的增加而减小,但膨胀量不是随着消能孔数量的增加成比例减小.

2) 当上覆荷载发生变化时,膨胀泥岩具有不稳定性;当进行重复荷载时,可以有效地消除路基的膨胀能.因此在膨胀路基施工时,可以进行重复碾压和堆卸载,以消除膨胀土路基膨胀变形.

3) 级配碎石减胀层的增设,不影响路基整体强度的情况下,可有效地消减膨胀变形量,是避免膨胀变形量过大的有效工程措施之一.

4) 泥岩地基上覆荷载一定的情况下,随着浸入水量增大,地基变形量会逐步达到稳定状态,且变形量不会随着外部水分不断补给而增加.

DownLoad:

DownLoad: