全文HTML

-

抑郁与攻击具有很高的相关性[1]。关于个体攻击性的研究一般都是分儿童—青少年—成人等年龄段进行的,鲜有对某种心理障碍与攻击性关系的专门探讨,更没有对抑郁症状大学生的攻击性进行系统研究[2]。当前大学生抑郁人数呈上升趋势,抑郁症状大学生的攻击性无论对社会、家人, 还是自己都有重要的负性影响,是大学生心理健康教育亟待研究的课题[3-4],已有很多攻击性问卷,只是从普通人群的角度来研究正常情况下的攻击性,属于常规情境下的一种攻击,或者至少没有体现特定人群的攻击性特征[5],而抑郁症状大学生特有群体的攻击性问卷体现了该群体在特定情况下的特殊攻击,对于我们深入了解抑郁症状大学生的攻击性特点,采取相应的措施去预防和干预抑郁症状大学生的攻击性导致的后果具有积极的意义。因此,在当前社会转型期,在抑郁越来越成为一个威胁青少年、大学生生命健康安全的严重情境下[3-4],编制抑郁症状大学生攻击性特点问卷,应该具有必要的价值。

研究发现[6],心理学家自20世纪20年代开始对“攻击”进行研究以来,“攻击”概念内涵的界定主要包括如下几点:第一,攻击定义为躯体伤害性。20世纪20年代,人们将“避免痛苦与寻求快乐的行为遭受挫折时的反应”看作是“攻击性行为”,而在30-70年代,心理学家更同意将以直接伤害他人为目的的任何行为序列定义为攻击[7]。Buss从行为的结果是否具有伤害性角度来定义攻击,他认为攻击没有目的性,只是伤害他人的任何行为。Buss的观点忽略了个体的行为动机[8]。第二,攻击定义为行为动机性。有心理学家指出[9-10],攻击不只是造成伤害,还必须有伤害的目的,可见,将造成伤害行为的动机纳入界定标准之中渐渐成为研究的一个趋势。第三,攻击定义为心身取向性。随着研究的不断进展,有研究者从攻击的行为对个体身体伤害后果来界定攻击,缺乏从心理伤害角度的考量[11],而班杜拉曾提出[12],攻击是一个复杂的结构,包括强度、形式、意图、行为结果以及实施者和承受者之间关系等多种因素,应综合考虑多种维度。第四,攻击手段多样性取向。我国学者认为,攻击性行为包括了伤害意图、伤害行动和社会评价三个要素,攻击者具有伤害他人的主观意图[13-15]。

综上来看,攻击是指一种故意伤害他人的身体与精神为目的的行为。攻击有两个典型特征:(1) 攻击是一种故意伤害他人的行为,具有意图和动机;(2) 攻击既包括企图在心理上伤害他人的行为,也包括伤害他人身体的行为[16]。但是,心理学家在对攻击性定义做出的演变分析来看,他们强调被攻击的对象都是他人。大量研究表明,抑郁症状群体不仅对他人和社会有攻击性行为[17],更有对自己的攻击性[18-20]。有心理学家认为,宣泄紧张不安和不满情绪的消极方式就是攻击性行为,主要有转向攻击性行为和直接攻击性行为。前者是将愤怒发泄到其他对象上,后者是将怨气、愤怒转化为对应言行,直接发泄到导致挫折的对象上。自我虐待、折磨或自戕均属于转向攻击性行为,即把攻击性指向自己[21]。当前大学生因耐挫折力不高,易把挫折原因进行内化,朝向自己发泄愤怒,伤害自己,进而产生轻生念头,抑或采取自杀行为[6]。

因此,本研究中的抑郁症状大学生攻击性操作性定义是指抑郁症状大学生采用行为、情感或言语等手段对自己或他人的身体和心理(或情感)以及他物进行侵犯,致使自己、他人或他物受到非本人意愿接受的伤害性行为结果。该定义包括了恶意伤害意图、伤害行为和后果这三个攻击行为应具有的特点,同时兼具自己特征。第一,从攻击行为手段看,不仅有外显的言语手段、行为手段,还有内隐的情感攻击手段;第二,从攻击对象来看,攻击不仅指向他人他物,也有对自己的攻击,从而扩大了攻击的对象;第三,从攻击的内涵来看,攻击兼具身体和心理两方面的攻击。

研究抑郁症状大学生攻击性行为的时候,需要将攻击性人格与攻击性行为进行区分。攻击性人格与本文讨论的抑郁症状大学生攻击性是有区别的,非本文讨论范围。

-

1.样本1:选取安徽某高校心理学专业本科生37名作为研究对象。全部问卷由心理学专业的本科生组织测试,并当场收回。数据主要用来抽取出编制抑郁症状大学生攻击性问卷的因子。

2.样本2:在华中和西南地区抽取了三个学校作为自己的初试研究对象。总计694人,男生230人,女生464人,大一83人,大二304人,大三159人,大四148人,数据用来进行正式问卷的编制研究。

3.样本3:选取安徽合肥地区的7所本科高校进行抑郁症状大学生攻击性问卷的正式测试,共发放问卷2 530份,其中,男生1 408人,女生1 122人,大一374人,大二1 035人,大三723人,大四398人。筛选出Beck抑郁得分在5分以上的问卷1 914份,前957份问卷用于探索性因素分析,后957份问卷用于验证性因素分析。

-

研究从设计抑郁症状大学生攻击性问卷编制要考虑的问卷结构入手,以文献和资料为研究蓝本提出半开半闭式问卷题目,并对安徽某高校心理学专业本科大三学生进行测试。经过统计分析,拟抽取出1级11因素,2级2因素,初步构建抑郁症状大学生攻击性问卷的理论结构模型。结果见表 1。

-

根据已有文献及半开半闭式问卷收集的信息构建的抑郁症状大学生攻击性问卷理论结构维度来编制初测问卷,参照国内外学者编制的问卷确定项目,结合抑郁症状大学生的特点进行编制。将初测问卷发给样本2的被试进行填答,回收问卷后对数据进行项目分析和探索性因素分析,初步确定问卷项目和因子结构。所有项目采用李克特式五点式记分,并且采用单选迫选形式,按符合程度分为5级评分。其中:“总是这样”计5分,“经常这样”计4分,“有时这样”计3分,“较少这样”计2分,“从不这样”计1分。得分与攻击性的关系为:得分越高者攻击性越低,得分越低者攻击性越高。经过对初试问卷的检验之后,基本确定了本研究的结构模型图:包括自我攻击和社会性攻击两个分问卷。其中自我攻击分问卷包括嫉妒、自我压抑、多疑或过敏性、消极抵抗性、内疚感或自责、自我器官伤害、自残或自杀等7个因素;社会性攻击分问卷包括对他人身体或他物的攻击、嘲笑攻击、语词敌意、愤恨等4个因素。

-

全部数据采用SPSS18.0、Amos15.0统计软件包对数据进行探索性因素分析和验证性因素分析、信度分析。

一. 对象

二. 问卷编制

1. 文献回顾和半开放式问卷调查,拟抽取出问卷因子

2. 问卷初步编制和预测

3. 统计工具

-

根据临界比值、项目与总分相关系数、内部一致性系数及共同性4个指标,实现对自我攻击性分问卷的项目进行筛选[22],再对剔除之后的项目进行探索性因素分析。

在探索性因素分析之前,以每个题项得分的前后27%为临界点进行高低分组,采用独立样本t检验对项目的区分度进行考察,结果表明,所有题目的t检验结果均显著(p < 0.001)。然后将每题与总量表进行相关分析,结果发现所有题项与总分之间相关性均显著(p < 0.001),

自我攻击性分问卷的EFA取样适当性KMO=0.889 > 0.8,Bartlett球形检验非常显著(χ2=15233.65,p < 0.001其显著性达到0.001水平,这说明对所得的预试问卷可以进行因素分析。对初测问卷进行因素分析,解得初试因素负荷矩阵,再通过斜交旋转法求出最终的因素负荷矩阵。根据以下标准确定因素的数目:(1) 因素的特征值大于1;(2) 因素解符合陡阶图检验(Scree Test);(3) 抽取出的因素在旋转前至少要能解释2.2%的总变异量。对问卷进行主成分分析(Principal Component Analysis)和正交旋转因素分析(Varimax),根据理论构想和陡坡阶检验(Scree Test)结果和碎石图(Scree Plot),共抽取出11个因素。

-

以《抑郁症状大学生攻击性问卷》为基本的统计资料。收回有效正式问卷2 530份,其中1 914份问卷测试得分大于等于5,随机将这些问卷分成两部分,前半部分957份问卷进行探索性因素分析,后半部分问卷进行验证性因素分析,对《抑郁症状大学生攻击性特点研究问卷》结构进行检验。

经过对抑郁症状大学生攻击的正式问卷进行统计分析后发现,初试问卷1阶11因素、2阶2因素结构模型并没有在正式问卷中显示出来。这可能是与地区差异、被试构成、题项的增删有关。因此,本研究决定适当修改初试问卷的结构模型,确定为两个分问卷的形式来界定问卷结构模型。

首先进行取样适当性检验,KMO=0.903 > 0.8,Breltet球形检验显著(χ2=10 515.22,p < 0.001),表明该样本非常适合进行因素分析。对问卷进行主成分分析(Principal Component Analysis)和正交旋转因素分析(Varimax),根据理论构想和陡坡阶检验(Scree Test)结果和碎石图(Scree Plot),共抽取出6个因素。结果见表 2。

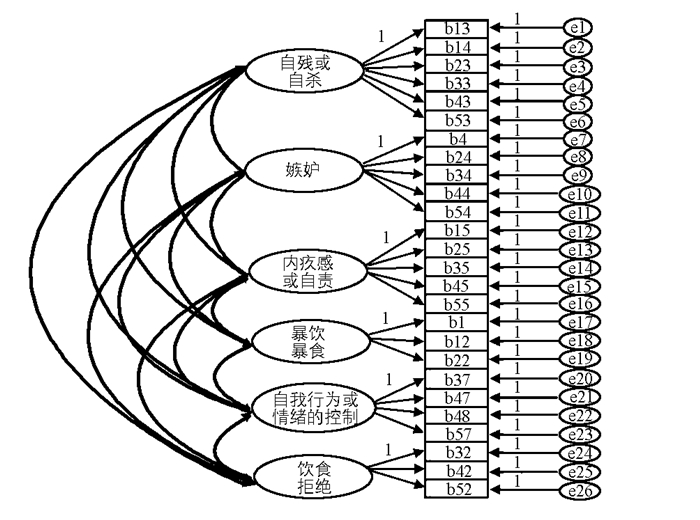

由表 2可以看出,自我分问卷共获得26个题项,分析出6个因素,能够解释总变异量的62.651%,项目在该因素上的负荷均大于0.40,而在其它因素上的负荷很小。其中第一个因素包括6个项目,描述的是对自己身体器官的伤害,因此可以命名为“自我伤害”;第二个因素包括5个题项,表达了对他人取得成绩或能力的一种妒忌心理,因此可以命名为“嫉妒”;第三个因素包括5个题项,反映了个体自身的内疚或自责心理,因此可以命名为“内疚感或自责”;第四个因素包括3个题项,描述了个体在遇到压力时候以饮食滥用方式来减缓压力,因此可以命名为“暴饮暴食”;第五个因素包括4个因素,反映的是个体在遇到不愉快的经历时候,不能正确地发泄自己的情绪而导致心理上的不良反应,因此可以命名为“自我行为或情绪的压抑”;第六个因素包括3个题项,主要表达的是个体用不吃不喝的方式来体现自己内心的不愉快,因此可以命名为“饮食拒绝”。

-

本研究采用内部一致性系数(即同质信度,也叫Cronbacha系数)和分半信度作为检验抑郁症状大学生攻击性对自己的攻击的分问卷及其各个因素的信度指标。结果见表 3。从中可见,自我攻击性分问卷的6个因子的内部一致性系数在0.4453~0.897之间,整个分问卷的系数为0.864。

-

6个因素之间的相关范围为0.164~0.471,相关适中;6个因素与问卷总分之间的相关在0.547~0.760之间,相关较高;6个因素内部的相关系数最低的为0.486,最高的为0.889。因此,抑郁症状大学生攻击性特点研究正式问卷自我攻击分问卷整体上有较好的结构效度。该分问卷1阶6因素结构模型信度、效度都具有良好的程度,可以确定该结构为抑郁症状大学生攻击性问卷对自己攻击的分问卷结构。

-

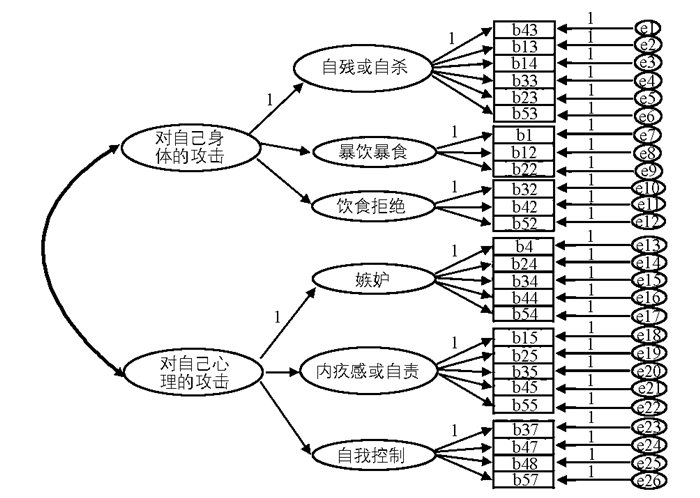

由图 1、图 2两个模型的比较可以看出,自我攻击分问卷验证性因素分析两个模型中,1阶6因素验证性因素分析模型拟合的明显好于2阶2因素1阶6因素模型,因此本研究在正式问卷研究中将按照1阶6因素模型来研究抑郁症状大学生对自己攻击的特点。

-

首先进行取样适当性检验,KMO=0.933 > 0.8,Breltet球形检验非常显著(χ2=8352.418,p < 0.001),表明该样本非常适合进行因素分析。根据理论构想,限定4个因素进行主成分分析(Principal Component Analysis)和正交旋转因素分析(Varimax),根据理论构想和陡坡阶检验(Scree Test)结果和碎石图(Scree Plot),共抽取出4个因素:对他人或他物的攻击、嘲笑攻击、愤恨、语词敌意。

由表 5可见,因素分析共获得22个有效题项,分析出4个因素,可以解释总变异量的52.653%,项目在该因素上的负荷均大于0.40,在其余因素上的负荷很小。第一个因素包含10个题项,命名为“对他人身体或他物的攻击”,描述了用一定的武器对他人身体以及他物的攻击;第二个因素命名为“嘲笑攻击”,包括4个题项,主要指当他人对个体采用一定的言语或行为刺激,包括嘲笑等,个体能够用恰当的方式给予还击,达到降低或消除心理上的郁闷,有助于调适自己心理,达到身心健康的目的;第三个因素命名为“愤恨”,体现了个体在平常生活中对社会现象及他人的一种不信任和愤怒感;第四个因素命名为“语词敌意”,即个体对他人所采取的言语上的刺激,会对他人产生心理上的伤害。

-

由表 6可知,抑郁症状大学生攻击性特点研究的正式问卷社会性攻击的分问卷各因素内部一致性系数在0.803~0.983之间。整个分问卷的内部一致性系数为0.9263。可见,该分问卷具有良好的信度。

-

4个因素之间的相关在0.300~0.475之间,相关适中;4个因素分别与问卷总分之间的相关则在0.637~0.924之间,有较高的相关;4个因素内部的相关系数最低的为0.618,最高的为0.805。可见,正式问卷社会性攻击分问卷整体上具有较好的结构效度。

-

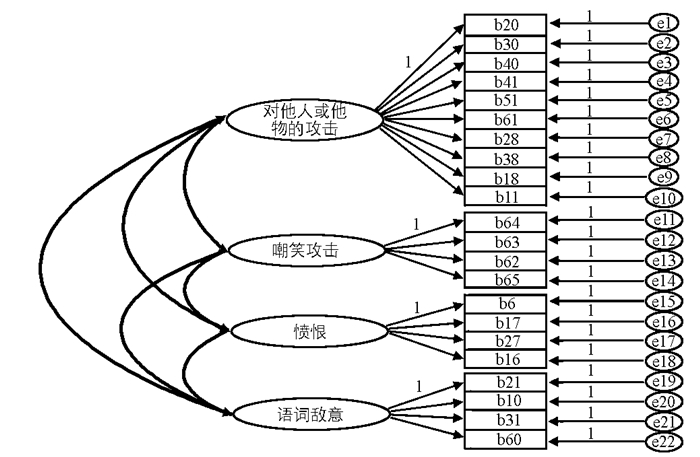

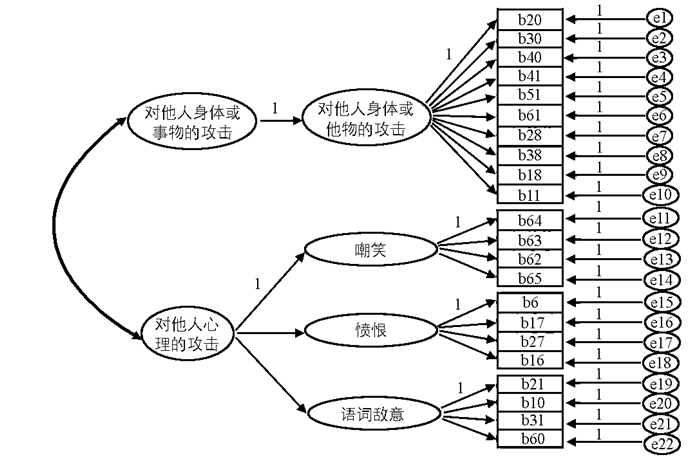

对图 3、图 4两个模型进行比较发现,抑郁症状大学生攻击性正式问卷社会性攻击分问卷1阶4因素的模型明显优于2阶2因素1阶4因素模型。故本研究采用社会性攻击分问卷的1阶4因素模型来研究抑郁症状大学生的社会性攻击特点。由探索性因素分析和验证性因素分析可知,抑郁症状大学生的社会性攻击分问卷1阶4因素结构模型较好,可以对抑郁症状大学生的社会性攻击特点进行研究。

-

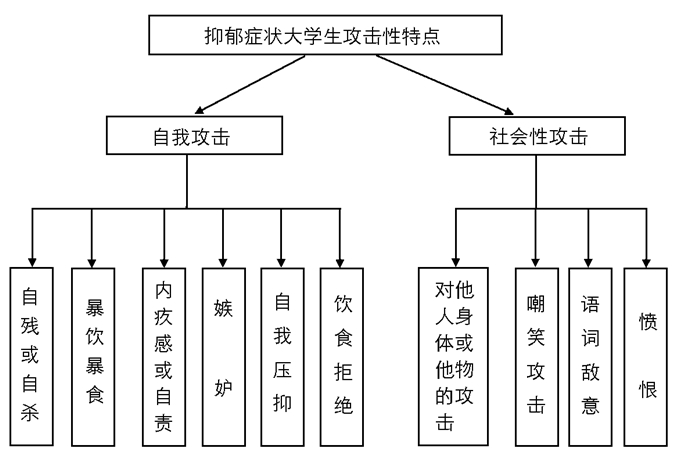

综上所述,抑郁症状大学生攻击性问卷的整个结构如图 5和表 8。

一. 自我攻击分问卷的因素分析及确定

1. 初试问卷的项目分析

2. 正式问卷的项目分析

3. 自我攻击分问卷信度检验

4. 自我攻击分问卷效度检验

5. 自我攻击分问卷验证性因素分析

二. 社会性攻击分问卷的因素分析及确定

1. 正式问卷的项目分析

2. 社会性攻击分问卷信度检验

3. 社会性攻击分问卷效度检验

4. 社会性攻击问卷验证性因素分析

三. 抑郁症状大学生攻击性问卷正式问卷的结构确定

-

关于人类攻击的研究,无论是从儿童到青少年、成年人,还是从男性到女性,抑或是从国外到国内,都有较为成熟的研究。攻击一直是人类给予众多关注的问题之一。正如Parke和Slaby所言:“在本世纪故去的岁月,很少有哪几个课题,像攻击及其控制那样,引起如此之多的理论实践研究的关注”[23]。

攻击性研究领域存在着各种不同的研究取向与方法,因为攻击性研究内容的复杂性、广泛性以及研究者各自研究视角和侧重点的不同。攻击性的研究方法可以在一定程度上促进该领域的不断拓展与深入,但是,各种方法和不同取向之间各有不足和优势,无论是从教育学取向、心理学取向、社会学取向还是临床取向或者医学取向都不能合理、准确地揭示攻击的结构、类型、成分及其发展特点,不能轻易实现对攻击性的研究。当然,研究方法也是如此,自然观察法、自我报告法、生理测量法、问卷测量以及临床法(或谈话法)、实验法等每一个单一的研究方法在其运用中表现优势的同时也会有一些不足。因此,有必要对各种方法的使用进行整合。多种方法的整合运用能够推动攻击性研究向着更加有效的目标迈进。

普通人的攻击量表比较常见,主要有敌意量表(BDHI)[24],用来评定愤怒、敌意和攻击的;Straus的人际攻击和暴力量表[25]等。这些量表研究的对象都是普通人群或者是普通的大学生,缺乏对特殊群体进行研究的量表。少数学者编制了特殊群体的研究问卷,如研究强迫症状群体的[26],目前没有发现有专门研究抑郁症状大学生的攻击性问卷的。因此,抑郁症状大学生攻击性问卷的编制具有其必要性。Thomas等在2003年对大学生社会问题解决能力、自尊与攻击性之间关系进行研究的时候,也同意Buss和Durkee的观点:即最好将攻击看作是一个多维的概念[27];同时,他们也认同攻击包含身体攻击、语词攻击、生气和敌意四个方面的内容[28]。其中,身体和语词攻击包括伤害(hurting or harming)他人,代表着攻击的工具性成分;愤怒包含情感或心理上的觉醒和攻击性攻击的准备,意味着攻击的有效成分;敌意包含着愤怒的情感和怀疑,彰显了攻击的认知成分。2003年,Mary等用嘲笑攻击量表研究了大学生的嘲笑攻击情况,结果发现,嘲笑攻击可以看作是游戏攻击的一种。嘲笑攻击的目的是游戏,没有伤害意图,因而与攻击类似或斗殴的社会行为有差别,它是一种普通的社会交往形式[29]。

本研究所编制的抑郁症状大学生攻击性特点研究问卷严格依照心理量表的编制程序,主要有以下几个步骤:(1) 对已有文献进行梳理研究,结合抑郁症状大学生攻击性特点,依靠心理学专业本科学生的调查,初步构建抑郁症状大学生攻击性特点的理论模型;(2) 根据该理论模型编制题项,确定抑郁症状大学生攻击性特点研究初始问卷。题项主要从已有相关量表选择和自己编制题项得到;(3) 正式施测问卷并进行项目分析,确定抑郁症状大学生攻击性特点研究问题的因素和成分,形成正式问卷。

因此,本研究遵循心理学的学科规范,详细论述了已有文献,进行了较高质量的综述,根据现有文献资料,融合多种资料、手段、方法,融会贯通,最终完成本研究。

第一,本研究力图体现社会学与心理学的有机结合的思路。将问卷调查法、访谈法加以结合,研究对象扩展到了已有研究很少涉及到的大学生,尤其是抑郁症状大学生群体;第二,就研究内容而言,主要着眼于抑郁症状大学生攻击性特点,力图全面把握抑郁症状大学生的攻击性问卷结构模型;最后,在研究方法上,本研究以需要为出发点,将访谈法、问卷法、统计分析法等结合,尝试全面有效地编制抑郁症状大学生攻击性问卷。

-

本研究在编制问卷过程中,严格遵守心理学理论要求,力求题项与成分的匹配,尽量能够表达成分的内涵,内容效度较好。通过对调查得到的初始问卷进行鉴别力分析,结果发现有效题项100%,由此可见初始问卷的题项鉴别力质量非常好;保留因素分析负荷值在0.40以上的题项49个,依据成分内涵,补充了题项较少的成分,总计题项达到65个,严格保证了题项的质量。经信效度检验表明,抑郁症状大学生攻击性问卷自我攻击分问卷一致性信度在0.620~0.894之间,总问卷的信度为0.811,说明该分问卷有良好的信度。对分问卷进行结构效度检验发现,该分问卷的6个因素与总问卷的效度良好,说明我们可以将自编的抑郁症状大学生攻击性分问卷作为研究工具来使用;再对社会性攻击分问卷进行信、效度检验发现,该分问卷的一致性信度在0.633~0.872之间,用相关分析对该问卷的结构效度进行检验发现,4个因素与总问卷的效度良好,社会性攻击分问卷结构效度令人满意,能够在研究中加以使用。

经过对正式问卷进行探索性因素分析发现,得到的10个因素与初始问卷构想的1阶11因素不太一致。对收集到的正式问卷进行因素分析发现,正式问卷与初始问卷相比结构有些许变化,即初始问卷中的题项较少,所以暴饮暴食和饮食拒绝两个因子加了几个题项之后在正式问卷结构中保留了下来;自残或自杀因子与对自己器官的伤害因子在正式问卷中合并了,归为自残或自杀因子;而正式问卷和初始问卷中社会性攻击分问卷的结构没有多大变化。因此,本研究中抑郁症状大学生攻击性问卷的最终结构包含两个部分,即自我攻击性分问卷和社会性攻击性分问卷,自我攻击性分问卷有6个因子,社会性攻击性分问卷包含4个因子,总问卷10个因子。

-

本研究编制的抑郁症状大学生攻击性问卷是在已有文献研究基础上编制出来的符合中国国情的抑郁症状大学生攻击性问卷,该问卷既有已有理论研究基础,更有特定中国文化领域下的中国特色抑郁症状大学生的攻击性特点,有良好的中国抑郁症状大学生的适应性,能够满足中国抑郁症状大学生攻击性特点的研究。

不可否认,由于各方面的原因,问卷编制过程中难免会有一些不如意,甚至有缺陷的地方。要想完成科学、权威、准确、完整的抑郁症状大学生攻击性特点问卷编制,需要研究者不断地收集并修订、验证和完善。因而,希望我们的工作起到抛砖引玉的作用,有更多的研究者能够给予特定人群更多的关注,编制和运用如抑郁症状大学生攻击性问卷,这是有积极的现实意义和价值的。

下载:

下载: