全文HTML

-

尽管学习倦怠已得到了广泛的研究,但它仍是教育学和心理学的研究热点之一。仅最近十年就有4 000篇相关的文献资料(经超星学术系统搜索,以“学习倦怠”或“学业倦怠”为关键词),并且还呈现出逐年增长的趋势。而有关学习倦怠的测量工具并不少见,依据它的形成过程可以分为两大类:一是以Maslach工作倦怠量表[1]为基础进行修订,如:Schaufeli修订的Maslach倦怠量表(学生版)[2-3]、Gold等人修订的大学生倦怠量表[4]、台湾学者杨惠贞修订的倦怠量表[5]、张莹和方来坛等人各自修订的学习倦怠量表[6-7];二是以Maslach倦怠结构的三维模型(即情绪耗竭、人格解体和低成就感)(括号内为量表维度,下同)为基础自编,如:连蓉等人编制的大学生学习倦怠问卷(情绪低落、行为不当和成就感低)[8]、许清鹏等人编制的中职学生倦怠问卷(学习疏远、学习疲倦和低学习效能)[9]、胡俏编制的中学生学习倦怠问卷(情绪耗竭、学习低效能感、师生疏离和生理耗竭)[10]、李永鑫等人编制的大学生学习倦怠量表(耗竭、人格解体和成就感降低)[11]、紫江编制的中学生学业倦怠量表(情绪衰竭、去个性化、低成就感和行为不当)[12]、薛绍聪编制的中学生学习倦怠问卷(疏离、耗竭和低效能感)[13]、吴艳等人编制的初中生学习倦怠问卷(心身衰竭、玩世不恭和低效能感)[14]和青少年学习倦怠量表(身心耗竭、学业疏离和低成就感)[15]、李富业等人编制的大学生学习倦怠问卷(情绪低落、行为不当和成就感低)[16]以及高士乘编制的中学生学习倦怠量表(生理耗竭、情绪耗竭、学业疏离、关系疏离和低成就感)[17]。

然而,令人遗憾的是尚未见专门用于测评高中生学习倦怠的量表,尽管上述中学生学习倦怠量表可应用于高中生群体,但这些量表结构差异较大,信效度参差不齐,不利于分析和比较高中生的倦怠特点。有鉴于此,本研究以Maslach倦怠三因子结构为理论框架,编制一高中生学习倦怠量表,并应用经典测量理论、概化理论和项目反应理论检验该量表的信效度。

-

参考已有研究,结合高中生学习情况,将学习倦怠定义为:学生由于经受着长期的学习压力或者过重的学习负担,以至于在学习中可能开始退缩或不愿投入精力,而导致了情绪、生理等方面的耗竭,逐渐丧失了学习目标和理想,学习绩效下降,体会不到高成就感,最终导致个体对同学和教师等产生疏离的感觉。

纵观以往研究,发现各类中学生学习倦怠量表都包括了Maslach倦怠结构理论中的耗竭和低成就感因子,故可将高中生学习倦怠结构的其中两个因子拟定为身心耗竭和低成就感。第三个因子则采用理论结合实际的方法予以确定:不同中学生学习倦怠量表中体现为学业疏离、关系疏离、行为不当、去个性化、师生疏离和学习疏远等方面。结合初中生和高中生的发展特点,发现行为不当和去个性化这些现象更多出现在处于青春叛逆期的初中生,而疏离则更多出现在高中生。对此,通过两名高级中学心理健康教育教师(均为心理测量方向研究生)各自随访三至五名高中班主任,一致认为高中生存在着师生和同学间的人际关系问题,使得部分学生无法向老师和同学请教问题,不能融入同学间的学习讨论,最终导致学习主动性下降。综上,将第三个因子拟定为人际疏离。量表各因子的测评方向参见表 1,条目的编写参考了已有量表[10, 13, 15, 17],初测量表共计27个条目,用Likert-5级计分,从1从不如此到5总是如此,其中低成就感维度为反向计分。

-

采取方便整班取样,在贵阳市两所高级中学,发放1 000份问卷,由班主任随堂测试或者由学习委员课间休息施测并及时收回,共回收有效问卷856份。其中,男生379人,女生477人;农村学生315人,城镇学生525人,未填写的16人;高一396人,高二321人,高三139人。

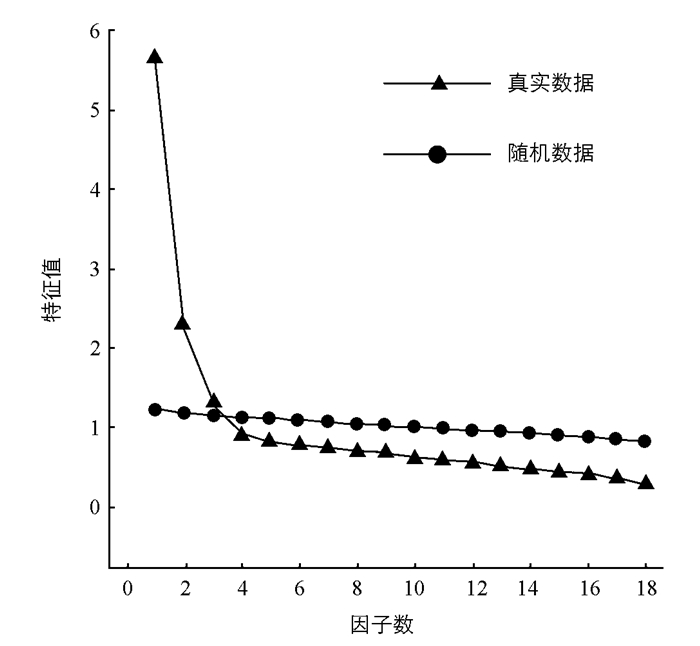

删除校正后题总相关系数低于0.3的条目,共计9个。对余下18个条目进行探索性因素分析和平行分析[18],KMO值为0.889,Bartlett球形检验的=5036.958/15332.921, < 0.001。其中特征值大于1的有3个,分别为5.552、2.344和1.277,方差解释率占50.96%。结果表明(图 1)只需提取3个因子。

采用正交旋转,删除具有跨负荷的条目14(在因子二、三上的负荷值分别为0.453和0.435)。余下的17个条目中,因子一上有4个,因子二上有5个,因子三上有8个。但仔细分析条目内容发现,条目16(“我在学习上很懒散”)在胡俏编制的量表中测量情绪耗竭[10],而在另一个量表中测量疏离[13],两者相矛盾;同样,条目24(“每次考试我总有一种应付一下就算了的感觉”)也有此矛盾[10, 13],故删除条目16和24。此时,因子一仅余下2个条目“我看到老师总是躲得远远的”和“老师对我有某种成见,总是看我不顺眼”,显然它们测量的是师生疏离。然而,依据高中生学习倦怠的理论框架,尚需补充条目测量同学疏离。借鉴一般疏离感量表[19],将其中2个条目修改过后用于测量同学疏离。因子二由条目20(“学习一天后,我感到筋疲力尽”)和条目25(“我常常感到自己的学习负担过重,太劳心费神”)等5个条目组成,测量了身心耗竭。因子三由条目8(“我在学习上感到很有成就”)等8个条目组成,测量了低成就感。

为了排除各因子由于条目数不等而对学习倦怠的重要性产生差异,需将低成就感和身心耗竭的部分条目删除。根据因子负荷的大小和条目内容,各因子最终保留为4个条目。另外,条目“我看到老师总是躲得远远的”与多数实际情况不符,当与老师相遇避无可避时,该行为就不会发生,故在正式施测时,将“总是”修改为“总想”。综上,正式量表(表 1)为12个条目,每个因子各4个,而人际疏离和身心耗竭中,又各有2个条目分别测量师生和同学疏离以及生理和心理耗竭。

-

用高中生学习倦怠正式量表,对贵州省四所高级中学进行调查,共1 400名高中生进行测试。共回收问卷1 224份,其中男生528人,女生696人;农村学生116人,城镇学生1 083人,未填写的25人;高一592人,高二483人,高三149人。两周后对其中的200人进行重测,11人缺失,收回有效问卷189份。

效标问卷[10, 13, 15, 17]:Rosenberg自尊量表,共10个条目,Likert-4点计分,从1非常符合到4很不符合[20],将条目8修改为“我不认为自己能赢得更多尊重”进行调查[21-22],本次调查的α系数及置信区间为0.899(0.890,0.908),括号内为95%的百分位Bootstrap置信区间,Bootstrap次数为2000,下同。一般自我效能感量表[23],Likert-4点计分,从1完全不正确到4完全正确,本次调查的α系数及置信区间为0.888(0.876,0.898)。Utrecht学习投入量表[24],共17个条目,3个因子,分别为活力6个条目、奉献5个条目和专注6个条目,Likert-7点计分,从1从不发生到7总是发生。各因子的α系数及置信区间分别为0.833(0.815,0.850)、0.808(0.789,0.827) 和0.841(0.825,0.856)。

-

在Epi Data 3.1中录入数据,并转化为.dta格式。用Stata/MP 14.1进行数据的初步整理和格式转换,并做条目分析、探索性因素分析、平行分析、α系数和重测信度的置信区间[25]以及聚敛和区分效度的SEM分析[26];用Mplus 7.11计算合成信度和置信区间以及验证性因素分析;用mGENOVA做随机模式的多元概化分析[27];用Winsteps 3.74中做Rasch建模分析[28]。

一. 理论框架及条目拟定

二. 初测阶段

三. 正式施测阶段

四. 统计分析

-

各因子的α系数、重测信度和合成信度及置信区间见表 2。结果显示:低成就感和人际疏离的α系数较高,高于0.77,而身心耗竭相对较低,约为0.6;而各因子的组内相关系数(ICC)均高于0.65,有着良好的重测信度;此外,低成就感和人际疏离的合成信度(CR)值大于0.78,高于身心耗竭的0.60,这表明各因子的条目间有着较高的一致性和同质性。

-

由三名心理学博士生和两名心理学副教授对条目内容与因子间的重要性进行四级评定(从极不重要到非常重要),Krippendorff α系数为0.777(0.736,0.821),括号内为95%的Bootstrap(2000次)置信区间,结果呈现出较高的一致性。

-

以录入顺序为依据,将所有数据进行奇偶分半,用于探索性和验证性因素分析。对奇数样本进行探索性因素分析,其中KMO值为0.811,Bartlett球形检验值为=1 997.091/6 630.259, < 0.001。用主成分法提取因子,并用平行分析、正交和斜交旋转检验因子的抽取数量和结构的稳定性。结果表明(表 3):只需提取三因子结构,同时无论正交还是斜交旋转,条目与所属因子没有变化。对偶数样本进行验证性因素分析,拟合指标为:126.607/512.482, < 0.001,CFI=0.965,TLI=0.955,RMSEA=0.049(0.039,0.060),SRMR=0.034。

-

高中生学习倦怠量表与自尊、一般自我效能感和学习投入的相关系数见表 4,所有相关都达到了极其显著的水平,该点可通过置信区间不包括0得知。

-

聚敛效度的三种检验指标见表 5。结果显示:各因子CFA的拟合指标均达到可接受标准,可用SEM分析聚敛效度。除条目11的因素负荷以外,其余条目均大于0.5,并达到了极其显著的水平;低成就感和身心耗竭的平均方差抽取量(AVE)大于0.36,比较理想,而人际疏离则大于0.25,也达了可接受水平;合成信度(CR)均大于0.6,达到了最低标准。

区分效度的三种检验指标见表 6。结果显示:限制性模型与非限制性模型的卡方差值达到了显著性;无论百分位Bootstrap置信区间还是偏差校正的Bootstrap置信区间均没有包括1;而决定性系数(r2)均小于各自相应的AVE,三种检验指标均达到测量学标准。

-

概化理论分析的结果显示(表 7):整体量表的概化系数大于0.85,低成就感、人际疏离与身心耗竭的概化系数与系数一致;各自的相对误差方差相差不大,且较小;在方差贡献率上,低成就感和人际疏离的实际贡献率稍低于理论贡献3%左右,而身心耗竭则高于理论水平约6%。低成就感、人际疏离及整体量表的可靠性指数较高,而身心耗竭相对较低;各自的绝对误差方差相差不大,且较小;在理论和实际的全域方差贡献率上,低成就感基本持平,身心耗竭较低于理论水平,而人际疏离则高于理论水平。

-

Rasch模型分析的结果显示(表 8):各因子的条目分离指数均大于12,条目信度均在0.9以上,被试分离指数都大于1;不过,在被试信度上,低成就感和人际疏离高于身心耗竭,且都大于0.8,但身心耗竭仅有0.57左右。

表 9为残差主成分分析的首对特征值之比、条目拟合指标(Infit和Outfit)和点相关值。各因子的首对特征值之比均低于门槛指数;条目拟合指标在0.80~1.35之间,在合理标准内;而条目的点相关值均大于0.6。

一. 经典测量理论的信效度

1. 信度

2. 内容效度

3. 结构效度

4. 效标效度

5. 聚敛和区分效度的SEM分析

二. 概化理论的信效度

三. 项目反应理论的信效度

-

国内外学者有关学习倦怠的研究较早,并且编制了大量的量表,但这些量表主要针对大学生或者中学生,直接将其用于测量高中生的倦怠水平,难免有失偏颇。高中生阶段既不同于性格偏执叛逆的初中生,又不同于学业放松自由的大学生,尤其在中国,面临高考这一国考,该群体有其独特的学习心理特征,盲目借用其他量表未必合适。因此,在此背景下编制的高中生学习倦怠量表具有切实的教育意义。

在经典测量理论框架下,发现低成就感和人际疏离的α系数达到了较高的水平,而身心耗竭因子相对较低,如果按照传统观点分析,可认为三个因子均有较高的内部一致性。然而,依据最新研究[29],系数并不能真正评价内部一致性,故本研究为了更好地检验条目质量和量表信度,用合成信度和系数来分别评价内部一致性和同质性。在单维条件下,两者是相等的,结果发现三个因子的合成信度均大于0.60,满足了它们用于评价的最低标准,尤其是人际疏离因子达到了较高标准,表现出了良好的测量学性能。这些数据表明了高中生学习倦怠量表中各因子所包含的条目有着良好的内部一致性和同质性。在重测信度上,各因子的相关系数均大于0.5,表现出了较好的稳定性。不过,传统的相关系数实际上是一类组间相关系数,它仅仅表现出了两次不同测量的相关性,而测评工具的稳定性是指同一组内观察单位间定量测量结果相似的程度,因此用组内相关系数来评价更为合适[25]。运用双因素随机效应模型的绝对评价来估计组内相关系数,结果发现三个因子的组内相关系数均大于0.65,比较理想,这表明编制的量表能有效地准确测量高中生的学习倦怠水平。内容效度常用专家定性评定、亦或者采用Kappa系数、Aiken和谐系数等指标来检验评分者的一致性。但这些方法要么受评分者人数的多寡限制,要么受评定类别或量尺分数的限制,不同程度上体现出了一定的局限性。而本研究所采用的Krippendorff α系数完全不受这些条件约束[30],真正能检验出评分者的一致性。结果发现该指标有较高的点估计和区间估计值,完全满足测量学的标准,表明内容效度良好。在结构效度的检验上,为了避免传统探索性因素分析在选取因子数量和结构上的缺陷,应用平行分析来辅助因子数量的最终选择,结果发现无论哪种方法都呈现出完美的三因子;而在因子结构上,避免受因子旋转方法的不同,选用正交和斜交两种旋转方法同时考察,结果发现无论哪种方法都呈现出相同稳定的因子结构,并没有出现跨负荷或者条目从属不同因子等现象。而验证性因素分析的各拟合指标均达了拟合标准,表明编制的量表与Maslach的倦怠结构理论完全符合,同时也表明了结构效度良好。在效标效度上,参考以往研究选用自尊、一般自我效能感和学习投入三个作为效标,结果发现高中生学习倦怠量表的三个因子与这些效标均有显著的负相关,与以往研究的结果完全一致[10, 13, 15, 17],表明效标关联效度良好。随着心理测量学的发展,同时还应用结构方程模型的方法来评价聚敛和区分效度。结果发现,用于评价聚敛效度的条目因素负荷量、平均方差抽取量以及合成信度都达到了可接受的最低标准,表明聚敛效度良好;而用于评价区分效度的卡方差异值的显著性、相关系数的置信区间以及决定性系数与平均方差抽取量的大小关系,都达到了评价区分效度的合理标准。总的来说,经典测量理论框架下的各类测量学指标均达到了标准。

在概化理论框架下,结果发现了三个因子的概化系数与相应的α系数等同,都达到了可接受水平;各因子的相对误差方差较小,表明了条目质量相对较好,而合成后的整体量表,无论是概化系数和相对误差方差均有显著的改善,前者达到了0.85以上,后者则明显低于0.05。在相对误差方差贡献率上,实际与理论基本持平,这些表明了三个因子合成一个整体量表是可行的。低成就感、人际疏离及整体量表的可靠性指数较高,而身心耗竭相对较低,但也达到了可接受水平;各因子的绝对误差方差较小,表明条目质量较高;而整体量表的绝对和相对误差极小,表明三个因子能有效地组合在一起测量高中生的学习倦怠水平,可靠性高,效度好。以上指标均表明了三个因子合成一个量表的结果是可信又有效的。而全域方差贡献率在理论与实际上处于基本持平状态,这说明量表在分值分配上是合理的。

在项目反应理论框架下,发现各因子的条目分离指数、条目信度和被试分离指数,均达到了项目反应理论的测量学标准。低成就感和人际疏离因子的被试信度达到了测量学的最低标准,而身心耗竭的被试信度则较低。据最新研究发现,被试信度这一指标与样本量有较大的关系,样本量越大,其值会受到一定影响[31]。这表明编制的量表有着较高的测量精度,所得的测量结果是可信的。各因子的单维性检验指标都没有大于2,而各条目的拟合指标都在合理范围内,各条目的点相关值处于较高水平,这些都表明了条目的质量很好。

综上所述,本研究最终产生的高中生学习倦怠量表,通过三种测量理论的检验,表现出了良好的信效度,可以有效地测量到高中生的学习倦怠水平。

下载:

下载: