全文HTML

-

2019年12月出现的新型冠状病毒肺炎(Corona Virus Disease 2019,简称COVID-19)疫情,是中华人民共和国成立以来在我国发生的传播速度最快、感染范围最广、防控难度最大的一次重大突发公共卫生事件[1],被世界卫生组织(WHO)列为国际关注的突发性公共卫生事件[2-3],对公众的身体和心理健康构成了巨大的威胁,出现了不同程度的心理健康问题。习近平总书记高度重视疫情防控期间的心理疏导工作,强调要“动员各方面力量全面加强心理疏导工作”。有的研究采用主观感受调查表,发现了公众恐慌、恐惧情绪问题严重[4]。有的研究采用国际通用的心理健康量表研究,发现公众心理应激反应强烈、心理问题多[5],这些研究为新冠肺炎疫情期间的心理服务工作提供了依据。我们采用国际通用的5个心理问题量表,抽取全国53 427人大样本进行心理测评,对公众心理问题的发生率和程度进行人口学特点分析,为公众新冠肺炎科学心理防疫提供大数据支持,为建立我国突发公共卫生事件公众心理问题的数据库提供一个数据集。

-

2020年2月17日-2020年3月10日期间,采用重庆浩歌科技有限公司专为这次心理测评设计的系统,基于微信、公众平台、朋友圈,被邀请者在线填写调查问卷(每个IP地址端只能填写一次)或扫描身心健康测评二维码完成网络问卷填写。纳入标准:①年龄18~79岁;②能正确阅读或语言交流,能使用电脑、手机完成网络填写;③本人知情同意。排除标准:①不能正确阅读,不能使用电脑、手机完成网络填写;②拒绝参加本研究者。

共收回问卷60 207份,剔除数据缺失、信息不完整或极端数据等6 780份问卷,共有有效问卷53 427份,有效率88.74%。具体情况见表 1。

-

1.研究工具

(1) 自编一般情况调查表:包括性别、职业、年龄、婚姻状况、学历等。

(2) 抑郁自评量表(Self-rating depression scale,SDS)[6]。它含20个项目,分为4级评分,主要评定症状出现的频度。量表得分在53分以下表示无抑郁症状,54~62分为轻度抑郁,63~72分为中度抑郁,73分以上为重度抑郁。分数越高,表示抑郁症状越严重,量表的α系数为0.910。

(3) 焦虑自评量表(Self-rating anxiety scale,SAS)[7]。它包含20个项目,分为4级评分,主要评定症状出现的频度。量表得分在40分以下表示无焦虑症状,40~46分为轻度焦虑,47~54分为中度焦虑,54分以上为重度焦虑。分数越高,表示焦虑状况越严重,量表的α系数为0.913。

(4) 阿森斯失眠量表(athens insomnia scale,AIS)。它是1985年由美国俄亥俄州立大学医学院教授Dan Sedmark[8]根据《国际疾病分类》第10版(ICD-10)失眠症诊断标准制订的失眠严重程度评估量表。用于测定1个月内的睡眠质量及失眠情况,共8个条目,每条按从无到严重分为0~3四个等级,是国际医学界公认的评价失眠的标准量表。量表的总分为0~24分,得分在4分以下为无失眠状况,4~6分为可疑失眠,7~12分为轻度失眠,13~18分为中度失眠,18分以上为重度失眠。分数越高,表示睡眠状况越差,量表的α系数为0.900。

(5) 创伤后应激障碍量表(PCL-C)。该量表是专为评价普通人在平时生活(相对战争而言)中遭遇创伤后的体验而设计的[9]。量表总分为17~85分,得分在51分以下表示无创伤后应激障碍,51~61分为轻度,62~73分为中度,73分以上为重度。分数越高,表示创伤后应激障碍越严重。

(6) 自杀意念自评量表(SIOSS)[10]。它包括绝望、乐观、睡眠、掩饰等四个因子。自杀意念总分则由绝望因子分、乐观因子分和睡眠因子分相加。总分≥12为有自杀意念,<12为无自杀意念。自杀意念分值越高,表现为绝望程度越高、越不乐观、睡眠有障碍等心理特点,量表的α系数为0.790。

2.统计学分析

本研究首先采用Harman单因素检验法对收集数据进行共同方法偏差的适应性检查,即采用探索性因子分析在未进行因子旋转时检查析出的第一公因子方差解释率[11-12]。结果发现,第一公因子提取载荷平方差解释率为27.35%,即不存在严重的共同方法偏差。然后,通过SPSS 24.0进行单因素方差分析(One-Way ANOVA)和描述性检验。最后,对方差分析的结果进行了事后分析(Hoc-Post Analysis),并对对应p值进行全族多重比较矫正(family-wise error correction,FWEC)。界定值为x=0.05(双侧),结果以p<0.05为差异有统计学意义。

一. 研究对象

二. 研究方法

-

研究发现,在疫情期间,公众不同心理问题发生率最突出的是焦虑、抑郁情绪,最低是自杀意念,依次为焦虑(97.75%)、抑郁(97.48%)、失眠(69.25%)、创伤后应激障碍(4.75%)、自杀意念(0.00%)。进一步分析发现,公众中度焦虑占46.11%,重度焦虑高达20.79%;轻度抑郁的公众占52.4%,中度抑郁达到39.84%,重度抑郁也有5.25%;公众在COVID-19疫情期间中的失眠情况也较为严重,其中,64.56%的公众出现了轻度失眠,4.69%出现了中度失眠;同时,也有4.75%的公众出现了轻度创伤后应激障碍。而公众自杀意念发生率为0.00%,详见表 2。

-

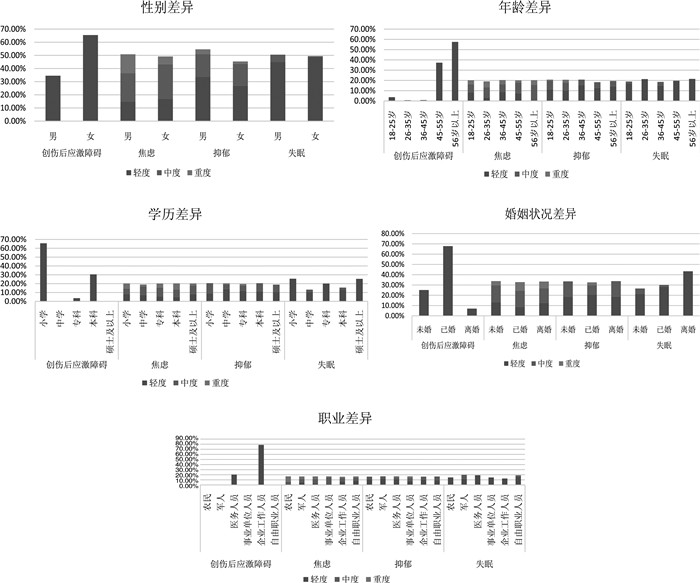

为避免样本分层可能导致的有偏统计,本研究对疫情期间公众心理问题发生的人口统计学特征比率进行了校正,结果发现,焦虑、抑郁、失眠、创伤后应激障碍等心理问题的发生率在性别、年龄、学历、婚姻状况等人口学变量上存在显著差异(见图 1)。从性别来看,男性在焦虑、抑郁、失眠上的发生率均显著高于女性,尤其在重度焦虑上,男性比女性高出8.59%,女性的创伤后应激障碍的发生率高于男性。从年龄来看,不同年龄在焦虑、抑郁和失眠症状上的发生率没有明显差异,但56岁以上的公众中、重度焦虑发生率为20.26%,显著高于其他年龄段,26~35岁年龄段公众在重度焦虑、重度抑郁上的发生率明显高于其他年龄段。创伤后应激障碍主要集中在45岁以上年人群。从学历来看,小学、本科学历人群在创伤后应激障碍(分别为65.66%、30.53%)、重度焦虑(分别为5.75%、7.05%)上的发生率显著高于其他学历水平;中学、专科学历在重度抑郁上发生率较高(分别为1.24%、1.67%);中学、本科学历人群中度失眠发生率高,小学、硕士以上轻度失眠发生率高。从职业来看,企业单位、医务人员创伤后应激障碍发生率高(分别为78.61%、20.31%);农民重度焦虑发生率最高达10.36%,事业单位人员焦虑状况主要体现在中度焦虑;医务、事业单位人员重度抑郁症状发生率显著高于其他职业人群;军人在中度失眠发生率最高。从婚姻状况来看,已婚人群在创伤后应激障碍、重度焦虑、重度抑郁上发生率高于未婚和离婚人群(分别为67.82%、8.26%、2.82%);离婚人群在轻度失眠上的发生率最高,未婚人群中度失眠发生率高,详见图 1。

-

从表 3可知,疫情期公众的创伤后应激障碍、焦虑、抑郁、自杀意念和失眠状况等心理问题程度,在性别、年龄、学历、婚姻状况等人口学变量上均存在显著差异。从性别来看,男性在创伤后应激障碍、焦虑、自杀意念和失眠水平上得分均显著高于女性,而女性在抑郁水平上高于男性。从学历来看,小学学历和本科学历的公众表现出相对更高的创伤后应激障碍和焦虑水平,本科学历背景的公众抑郁水平最高,中学学历相对于其他学历水平的公众具有更低的失眠症状,小学学历和本科学历的公众表现出相对更高的自杀意念。从年龄来看,呈现“U型”分布,提示26~35岁和36~45岁成年期群体的应激水平较低,56岁组的公众焦虑水平较高,26~35岁的公众抑郁水平最高,18~25岁组公众失眠水平最高,46~55岁组的公众自杀意念水平相比其他年龄组更高。从职业来看,军人和企业人员的创伤后应激障碍显著高于其他职业;同时,企业人员的焦虑水平显著低于其他职业,自杀意念水平显著高于其他职业;事业单位人员的抑郁水平相比较高;军人和自由职业的失眠水平显著高于其他职业。从婚姻状况来看,已婚的公众在创伤后应激障碍、焦虑和抑郁水平上显著高于其他婚姻状态的,但已婚公众具有相对未婚人群具有更低的失眠症状,已婚及离婚公众具有相对更高的自杀意念水平。见表 3。

一. 疫情期公众不同类型心理问题发生率分析

二. 疫情期不同类型心理问题轻、中、重度发生率人口学特点分析

三. 疫情期不同类型心理问题程度得分人口学特点分析

-

本研究于我国COVID-19疫情爆发中期(2020年2月17日至3月10日)利用实时网络在线调查技术,在全国范围内对中国公众疫情期间的心理问题进行了一次大样本调查研究。结果发现,在此次疫情期间公众主要出现了显著的情绪障碍,焦虑、抑郁、失眠等问题突出,发生率高、程度严重,存在显著的性别、年龄、学历和婚姻状况差异。其阳性发生率依次为焦虑(97.75%)、抑郁(97.48%)、失眠(69.25%),表明疫情对于我国公众产生的情绪影响较大。同时,创伤后应激障碍已经开始出现,阳性检出率达到4.75%,并主要集中于轻度症状上,而在自杀意念水平上未发现异常。这一结果得到了已有研究的广泛支持,认为COVID-19疫情的爆发导致了中国公众消极情绪及不适症状(如焦虑、抑郁及失眠)和对社会风险评估的敏感性的增加,公众积极情绪和主观生活幸福感的下降,心理问题多[5, 13]。

进一步分析发现,相比女性,男性在焦虑、抑郁和失眠症状的阳性率较高,而女性相对男性产生了更多的创伤后应激障碍。行为免疫系统理论提出,在重大公共突发事件中,个体为了进行自我评估,将会通过产生消极情绪及进行消极认知评估来进行自我保护,而受教育水平高的女性被发现在公共突发事件中保持了相对中等程度的情绪唤醒和合理的风险感知[2, 14]。因此,女性出现相对更少的情绪障碍可能是得益于其合理的行为免疫反应,对新冠肺炎病毒传播和防护的不确定具有更理性的风险评估。另一方面,在COVID-19疫情中,男性通过负性情绪产生及负性认知评估作为应对方式保护自身,因而导致更难以从负性情绪中恢复,产生更多的情绪心理问题。已有研究证实,女性相对男性在应激暴露环境中承受了更高水平的压力[15-16],在负性情绪卷入中心理韧性较低,心理韧性与创伤后应激障碍具有显著的负相关,并具有跨文化的一致性[17-18]。因此,在本次COVID-19疫情中,女性创伤后应激障碍发生率较高。成年中后期的公众相比青年公众产生了更多的心理问题,出现了严重的创伤后应激障碍及焦虑症状。产生这种现象的原因可能是成年中后期公众相对卷入更高的死亡感知与死亡压力。已有研究显示,受到COVID-19的影响,在宣布疫情后,与死亡和宗教相关的信息出现频率显著增加,而成年中后期的公众更倾向于采用宗教仪式和行为应对死亡压力[19]。同时,已有研究表明,创伤后应激障碍症状与年龄具有偏二次曲线相关(curvilinear relation)提示,中年及晚年成人相比在创伤性事件中将产生更严重的创伤后应激障碍及应激焦虑反应[20-21]。

本研究还发现,小学学历公众在创伤后应激障碍、重度焦虑上的发生率高;中学、专科学历在重度抑郁上发生率高;本科以上学历公众失眠发生率高,表现出更严重的心理问题,如更高水平的焦虑、抑郁和更显著的创伤后应激障碍症状。这一结果得到了已有研究的支持,Wang等人(2020)在疫情早期的调查中报告了教育状态与抑郁等情绪障碍间的显著正相关(B=1.81,95%CI:0.46~3,16)。因此,本研究结果提示,因疫情产生的心理障碍和症状对受教育水平较高的公众具有更高的易感性[22]。与之类似,企业人员、医护人员、军人更多的出现了创伤后应激障碍,而农民则出现了更多的焦虑情绪。疫情爆发导致的短期知识信息差距可能是造成这种现象的重要原因。相比受教育水平更低的农民,企业人员受教育水平更高,获取了更为实时的信息,因而对疫情发展、危害的评估易感,会产生更多的情绪唤醒而导致更多的失眠现象、创伤后应激障碍;反之亦然,受教育水平更低的农民由于受到不对称的信息差影响,对于疫情发展具有更负性的恐惧情绪反应,因而导致更多的情绪问题[5]。一项针对一线医护人员的调查发现,暴露在病毒中的医护人员存在显著的抑郁、焦虑和失眠(OR=2.29;95%CI:1.92~4.60)症状,并出现了创伤后应激障碍的主要核心症状,如创伤事件回避、创伤回忆侵入等[13]。军人是一个特殊的群体,他们对疫情危害和救治风险都相比其他职业公众具有更高的镜像感知,因而产生更严重的创伤后应激障碍症状和失眠障碍。

本研究发现已婚人员出现了相对更多、更严重的心理问题。认知失调理论认为,个体受到创伤性威胁时,通常会过度关注自身健康及放大风险感知[22]。已有研究结果发现,COVID-19疫情导致了个体更多的关注自我健康及增强了对家庭成员的社会支持[5]。而同时行为免疫系统理论提出,公共突发卫生事件使得个体产生了更负性的认知加工。因此,受到COVID-19疫情的影响,已婚人员在居家隔离期间可能会过度知觉威胁信息或关注自身而导致更多的家庭矛盾出现,他(她)们给予更负性的评价而对负性评价的敏感性又显著增高,使得负性情绪卷入更多,导致更多、严重的情绪心理问题[23]。

依据调研结果,我们建议在COVID-19疫情期间我国公众的心理健康干预有4个方面:(1)有关卫生部门在统筹心理服务工作及干预时,应更多地侧重和集中在焦虑、抑郁等情绪症状;(2)已婚人员、企业人员、医护人员、军人和具有良好教育水平的成年中后期男性,对疫情较为敏感,是心理问题易感和高危人群,需要进行早期心理干预和重点预防创伤后应激障碍;(3)心理问题在疫情中的人口统计学特点可能同时受到疫情进程的影响,在心理干预过程中要注意动态监测;(4)相关部门应做好舆论监控,提供准确、及时的疫情信息,消除信息差,避免因谣言导致的公众过度负性加工而产生心理问题。

下载:

下载: