全文HTML

-

新冠疫情暴发以来,影响波及全球数十亿人口,这是对世界各国治理体系和治理能力的严峻考验。在我国,基层社区是疫情防控的主要战场,肩负着“早发现、早报告”的关键任务。而社区工作者是以社会基层社区为基本服务区域,并为区域内的各类人群提供各类公共服务与其他公益服务的社区服务者与管理者,其工作在一定程度上具有重复性、繁琐性与长期性等特点。新冠疫情期间,社区工作者是社区疫情防控的“守门人”,扮演着打赢疫情攻坚战的关键角色。

而疫情暴发的突然性、发展的多变性和不确定性加大了社区防控的难度,也使社区工作者承担了大量繁杂任务,需要进行高强度的工作投入,进而产生巨大压力,出现情感耗竭问题。不少研究证明了工作压力与情感耗竭的相关性。如低心理弹性、防疫工作期间对防护措施的不确定感、个体对感染风险的自我感知以及巨大的工作负荷对其焦虑情绪有正向影响[1]。也有学者指出,不同类型的社会支持对情感耗竭有一定的缓解作用,客观支持有利于降低认知性工作不安全感对情绪耗竭的影响,主观支持则会缓解情感性工作不安全感对情绪耗竭的影响[2]。目前国内外学界对工作压力与情感耗竭的研究多聚焦于中小学或医院,研究对象以教师及医护人员为主[3-5],较少关注社区工作者这类易被忽视的基层工作人员。

综上,本研究聚焦于社区工作者,探究其在抗击新冠疫情期间的工作状况、工作感受及心理情感状况。在此基础上,探究社区工作者社会支持、工作压力与情感耗竭三者之间的交互机制,继而研究疫情常态化背景下如何为社区工作者构建社会支持系统,降低其工作压力,提升其积极情绪水平。

-

工作压力指与工作相关的各种不良刺激所引发的负向主观体验和相应的心理、生理反应[6]。目前,学界对于工作压力的解释模型主要有5个,分别是从工作资源角度出发的工作要求—控制模型[7]、工作要求—控制—社会支持模型[8]、工作要求—资源模型[9]和以交互理论为基础的个人—环境匹配模型[10]、ISR模型[11]。这些理论模型普遍认为,个体在面对工作压力时会受到环境中各种因素的影响,需要同时调动生理和心理上的努力进行平衡。不同个体对同一工作的压力感受存在差异,并且同一个体对同一工作的压力感受会随时间、经历等变化而发生变化。Cavanaugh和他的同事认为[12],工作压力可分为工作挑战性压力和工作阻碍性压力。不同类型的工作压力对个体的工作目标、人际关系等方面产生不同影响,与某些压力源相关的自我感知的工作压力可能导致消极结果,而与其他压力源相关的自我感知的工作压力可能导致积极结果。学界已有研究者将该框架应用到具体的研究中[13],研究发现:工作压力能够直接影响个体的态度、行为、情感甚至身心健康;工作挑战性压力和工作阻碍性压力存在高应变相关,同时二者在各种各样的态度、情感、动机和基于绩效的结果等方面存在差动效应[14]。

情感耗竭即情绪耗竭,指个体认为自己所有的情感和身体资源都已经耗尽,感觉工作特别累,对工作缺乏冲劲和动力[6]。它描述了个体维持身心健康所需的积极情绪的损耗状态[15-17],即积极情绪损耗状态加重,自身积极情绪水平降低,情感耗竭程度升高[16]。个体情绪水平受外界多种因素的综合影响,而压力是导致情绪变化的主要因素[18-19]。国内外诸多研究证明,在中小学教师与医院医护人员群体中,个体的工作压力对其自身的情感耗竭具有直接关系。以教师为例,工作环境中的压力源会催生教师的情绪耗竭,进而影响教师的职业动机[20-21]。王三银等[22]基于组织支持理论和“压力源—压力—压力结果”框架,探讨了不同强度的工作边界对员工情感耗竭影响的差异,证实不同强度的工作边界与员工情感耗竭之间存在U型关系。唐芳贵等[23]对中小学教师工作压力、社会支持、情感耗竭的关系进行了研究,发现中小学教师工作压力越大,情感枯竭的程度越严重。社区工作者在新冠疫情期间时间紧、任务重,工作难度大,所受各种不良刺激如社区冲突、群众舆论、感染风险等,易使社区工作者主观的消极情绪体验水平提升,自身积极情绪水平降低,情感耗竭程度增大。基于以上分析,本研究提出假设1:

H1:社区工作者的工作压力对其情感耗竭具有正向影响。

-

社会支持是影响人们社会生活的重要因素,一般从性质上可将其分为客观支持与主观支持两类[24-25]。客观支持即实际可见的支持,主要包括物质上的直接援助与团体关系的存在和参与,其中团体关系包含稳定的婚姻(如家庭、婚姻、朋友、同事等)或不稳定的社会联系;主观支持指个体在主观层面体验到的或在情感上感受到的支持,反映了个体在社会中被尊重、理解、支持的情感体验和满意程度,与个体主观感受密切相关,能够对个体心理健康的形成与发展起积极作用。目前学界较有影响的社会支持问卷大多遵循上述客观支持与主观支持的维度划分。如Sarason等人将社会支持分为社会支持的数量与对所获支持的满意程度两个维度[26],其中社会支持的数量主要涉及客观支持,对所获支持的满意程度即指对支持的主观体验。Zimet等编制的领悟社会支持量表(Perceived Social Support Scale,PSSS)[27]则将社会支持分为家庭支持、朋友支持和其他支持,并以总分反映个体感受到的社会支持总程度。除此之外,还有学者将社会支持分为危机情况下的支持、邻居关系与团体参与三部分[28]。但随着研究的深入,越来越多的学者发现社会支持是一个复杂的多维概念,而不止包括客观支持和主观支持。Merikangas[29]在他的社会交往调查表(Interview Schedule for Social Interaction,ISSI)中就将社会支持分为社会支持的可利用度(指可利用的客观资源)和自我感觉到的社会关系的适合程度。肖水源[30]也指出,个体对社会支持的利用存在差异,并将人与人的支持概括为一个相互作用的过程,认为个体在支持他人的同时也为获得他人支持打下了基础,因此他将对支持的利用度作为继客观支持与主观支持之后的第三个维度。

社会支持是影响情感耗竭的一个重要因素,如社会支持对教师的情感耗竭具有显著的预测作用[31];针对护士群体所受社会支持与情感耗竭相关性的研究表明,社会支持与情感耗竭呈负相关[32]。疫情期间社区工作高风险和高强度的双重属性使得社区工作者要比普通工作者付出更多情感情绪资源,仅仅依靠自我调节难以弥补因工作压力造成的个体自身积极情绪的损耗,此时社会的支持就必不可少。如果个体在应对工作压力时能够从环境中获得足够的社会支持,则有助于个体更有效地解决问题,缓解工作压力,降低情感耗竭程度,保持良好的工作状态[33]。综上,本研究提出假设2:

H2:社区工作者的社会支持对其情感耗竭具有负向影响。

-

工作压力是一个多维度构念[34],但早期有关工作压力的研究多聚焦于工作层面的因素,如关注其与工作满意感、工作绩效等的关系,而忽视其与社会支持、情感耗竭等因素的关系。社区工作者的工作具有重复性、繁琐性与长期性等特点,在新冠疫情集中暴发期间,其工作任务、工作强度会进一步增加,而新冠肺炎极强的传染性又增大了社区工作者工作环境的风险,这就使社区工作者容易产生负面的心理情绪。同时,不同于医院护理医患互动的临时性、短期性与个别性,社区工作者在特殊时期需要直接面对大量社区居民,并与他们频繁进行沟通交流,因此在工作过程中有大量的情感卷入。

当工作要求高、任务重时,个体会产生工作压力,而低社会支持会进一步增加其工作压力。与此同时,个体工作压力会影响其身心,个体的工作压力与其自身情感耗竭程度具有直接影响关系。社区工作者的情感情绪资源受上述各类因素的综合影响,高强度工作压力可能直接影响社区工作者情感耗竭的产生,而社会支持在一定程度上能对工作压力产生负向影响,因此三者之间可能存在一定逻辑关联。基于以上分析,本研究提出以下两个假设:

H3a:社会支持对社区工作者的工作压力具有负向影响;

H3b:社区工作者的工作压力在其社会支持与情感耗竭之间起中介作用。

一. 工作压力与情感耗竭

二. 社会支持与情感耗竭

三. 工作压力的中介作用

-

本研究按疫情暴发程度,结合各省市地理位置的空间分布,在全国范围内选取6省市,分别是疫情暴发中心湖北省,反弹暴发中心河北省、山东省和重庆市,疫情防控常态化江西省和四川省。同时,这6省市在地理位置上也覆盖了全国“东、西、南、北、中”五大方位。在6省市下辖市区中采用多阶段随机抽样的方式,在每个省市内分别抽取60~70个社区,共计发放1 400份调查问卷。问卷调研分三个时段进行,第一阶段调研于2020年7月至8月开展,以邮寄和实地调研的方式发放调查问卷共计547份;第二阶段调研于2021年3月至5月开展,以实地调研的方式发放调查问卷共计460份;第三阶段调研于2022年8月至9月开展,以实地调研的方式发放调查问卷共计393份。剔除乱答、漏答、前后回答明显矛盾的无效问卷137份,回收有效问卷1 263份,有效回收率90.2%。

其中,湖北省回收有效问卷263份(20.82%),河北省回收有效问卷224份(17.74%),山东省回收有效问卷223份(17.66%),重庆市回收有效问卷189份(14.96%),江西省回收有效问卷187份(14.81%),四川省回收有效问卷177份(14.01%)。调查的社区工作者年龄以40~49岁为主,占比49.87%;学历以本科和专科为主,分别占比33.20%和37.40%;从事社区工作年限以1~3年为主,占比56.34%;平均每日工作时长以9~12小时和8小时及以下为主,分别占比49.60%和49.48%;家庭中需照顾人数以1~2人和3人及以上为主,分别占比53.37%和30.19%。

-

主要包括:个人性别、年龄、学历等人口学基本状况,以及三个核心变量:个体工作压力状况、个体社会支持状况、个体情感耗竭状况。

-

首先,本文运用Harman单因素法进行同源方差分析,查看共同方法偏差;其次,运用层级回归法与Bootstrap分析技术,验证假设;最后,运用因子分析法及多元回归分析,探究社会支持、工作压力与情感耗竭三个变量之间的细分维度及其相关性。本文运用SPSS 19.0软件进行数据分析与处理。

-

本研究采用现有成熟量表,遵循翻译、回译程序,邀请知名大学外国语学院某教授对量表进行翻译,再由本领域的资深教授对问卷整体质量进行审定,确保问卷表述准确无歧义。

工作压力采用Marcie A.LePine编制的挑战/阻碍压力和评估量表(Challenge/Hindrance Stressor and Appraisal,CHSA),并利用Linkert 5点计分法衡量。针对工作挑战性压力来说,1分表示“从不”,5分表示“非常经常”。针对工作阻碍性压力来说,1分表示“非常不同意”,5分表示“非常同意”。原量表按照工作挑战性压力和工作阻碍性压力分为两个部分,共20个条目。本研究根据新冠疫情暴发期间的客观情况,在原量表基础上增添了5个条目。经检验,新量表内部一致性系数为0.912。通过加总、求取均值得到工作压力平均指数为3.22。其中,工作挑战性压力平均指数为3.37,该压力指数大于3的有520人,占比41.2%;工作阻碍性压力平均指数为3.07,其中压力指数大于3的有587人,占比46.5%。可以看出,有相当部分的社区工作者在疫情防控期间存在工作压力较大的情况。

情感耗竭采用Marla Baskerville Watkins等编制的情感耗竭量表(Emotional Exhaustion Scale,EES),利用Linkert 7点尺度衡量。其中,1分表示“非常不同意”,7分表示“非常同意”。该量表共3个条目。经检验,内部一致性系数为0.887。通过加总、求取均值得到情感耗竭平均指数为4.36。其中,情感耗竭指数大于4有707人,占比56%。可以看出,社区工作者在疫情防控期间出现情感耗竭的状况相对较多。

社会支持采用肖水源编制的社会支持评定量表(Social Support Rate Scale,SSRS),利用多轴评价法衡量。该量表共有14个条目,每个条目从无支持由低到高分为4个等级,总分56分,分数越高,社会支持度越高。一般认为总分小于20,表示所获社会支持较少,20~38分表示具有一般社会支持度,38分以上表示具有满意的社会支持度。经检验,该量表内部一致性系数为0.863。通过加总、求取均值得到社会支持平均指数为2.07,平均总分为28.98。其中,总分小于20的有443人,占比35%。可以看出,部分社区工作者在疫情防控期间所获的社会支持较少。

-

为更深入地了解社区工作者在新冠疫情期间的生活、工作和情感状态,调查组在抽样调查的同时,又在全国范围内随机选取6省市中的50名社区工作者进行0.5~3小时不等的深度访谈,访谈主题为疫情暴发期间社区工作者所获得的社会支持、所遭遇的工作问题及情感耗竭状态,访谈内容均在24小时内完成整理。

一. 问卷调查法

1. 数据来源

2. 调查内容

3. 分析策略与步骤

4. 核心变量测量及基本结果

二. 深度访谈法

-

为了避免数据来源、测量环境、语境效应等共同方法偏差对研究造成影响,本研究在程序上选取多个地点,在不同时间段分批次进行测量。在此基础上,采用Harman单因素法对全部题项进行未旋转的探索性因子分析,结果显示,第一个因子的方差解释率为20.728%,低于建议标准40%,因此,本研究采用的问卷不存在严重的共同方法偏差,可靠性较高。

-

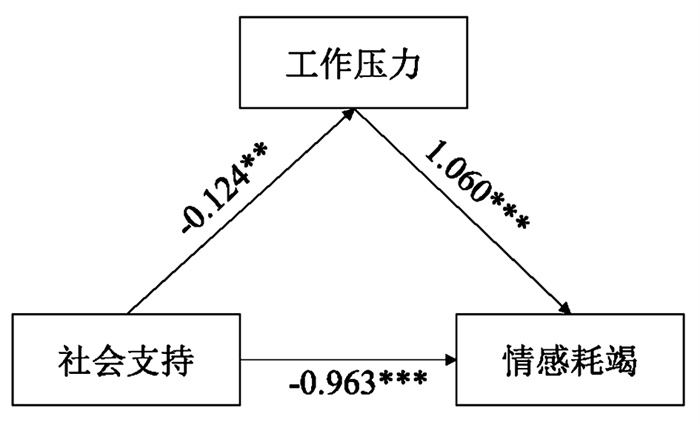

运用层级回归法对工作压力的中介效应进行检验,由表 2模型3可知,社区工作者所承受的工作压力对其情感耗竭有显著正向影响(1.196,p<0.001),假设H1得以验证。由模型2可知,社区工作者所获得的社会支持对其情感耗竭有显著负向影响(-1.094,p<0.001),假设H2得以验证。由模型6可知,社区工作者所获得的社会支持对其工作压力有负向影响(-0.124,p<0.01),假设H3a得以验证。由模型4可知,将社会支持和工作压力同时带入回归方程之后,社会支持对情感耗竭的负向影响降低(-0.963,p<0.001),工作压力对情感耗竭的正向影响显著(1.06,p<0.001)。由此,社区工作者所承受的工作压力在其社会支持与情感耗竭之间起部分中介作用,假设H3b得以初步验证。

采用Bootstrap法,将再抽样设定为5 000次,在控制了人口统计变量之后,工作压力对社区工作者情感耗竭的间接效应值为-0.154 9,95%的置信区间[-0.292 3,-0.029 6],不包含0,表明工作压力在社会支持与社区工作者情感耗竭之间起中介作用,假设H3b得到进一步验证。

-

为更具体地解释新冠疫情暴发期间社区工作者的社会支持与工作压力状况,采用因子分析法对社会支持与工作压力进行降维处理。

-

由表 3可知,KMO值为0.921,代表因子分析结果比较理想;在球形Bartlett检验中,通过显著性检验(p<0.001),代表数据适合进行因子分析。

运用因子分析法对12个测量工作挑战性压力的题目进行降维处理,提取出3个公因子,累计解释贡献为72.261%,可分别概括为工作任务难度、工作环境危险性及工作责任。

因子分析结果发现,第一个因子主要包括:必须同时平衡多项工作任务、工作时会感到时间紧迫、必须快速完成所有的任务、工作时需要执行复杂的任务、不得不同时处理分配给你的各项任务、必须非常努力地工作、工作量过大以致需要超负荷工作、工作时必须运用广泛的技能和能力八个变量。上述变量在因子1上的因子载荷均超过0.68,相关程度满足代表该成分。这些变量均为描述工作过程中所面临的各种困难,因此将其定义为工作任务难度。

第二个因子主要包括:承担的工作具有一定的风险(如感染风险)、工作环境有挑战性两个变量。上述变量在因子2上的因子载荷均超过0.8,相关程度满足代表该成分。这些变量均为表述社区工作者在疫情防控过程中自身所面临的安全风险,因此将其定义为工作环境危险性。

第三个因子主要包括:工作需要高度的责任感、工作具有严格的问责制度两个变量。上述变量在因子3上的因子载荷均超过0.81,相关程度满足代表该成分。这些变量均属于工作责任的相关范畴,因此将其定义为工作责任。

-

由表 4可知,KMO值为0.924,代表因子分析结果较为理想;在球形Bartlett检验中,通过显著性检验(p<0.001),代表数据能够进行因子分析。

通过因子分析对13个测量工作阻碍性压力的题目进行降维处理,提取出3个公因子,累计解释贡献为72.754%,可分别概括为工作目标现实匹配度、工作关系协调性、工作程序复杂性。

其中,第一个因子主要包括:领导自身或多个领导间的要求有冲突、工作任务不明确、领导制定的目标与发布的指示存在相互矛盾、缺乏完成任务的资源、工作上与同事有难以调和的意见冲突五个变量。上述变量在因子1上的因子载荷均超过0.6,相关程度满足代表该成分。这些变量均为描述工作目标与现实情况的匹配程度,以及完成目标所需资源的缺乏程度,因此将其定义为工作目标现实匹配度。

第二个因子主要包括:同事间勾心斗角,与同事发生分歧、矛盾,同事获得不应得的奖励或提升,与所在社区居民有冲突、存在不和谐现象,领导理解与支持不够五个变量。上述变量在因子2上的因子载荷均超过0.55,相关程度满足代表该成分。这些变量主要描述社区工作者与领导、同事、社区居民等主体的关系处理问题,因此将其定义为工作关系协调性。

第三个因子主要包括:工作行政流程麻烦且复杂、完成工作需要繁琐的程序、工作时无法兼顾家庭三个变量。上述变量在因子3上的因子载荷均超过0.79,相关程度满足代表该成分。这些变量均与工作程序及其影响有关,因此将其定义为工作程序复杂性。

-

由表 5可知,KMO值为0.847,代表因子分析结果相对理想;在球形Bartlett检验中,通过显著性检验(p<0.001),代表数据可以进行因子分析。

使用因子分析法对14个测量社会支持的题目进行降维处理,提取出4个公因子,可分别概括为内源性支持、释压性支持、脱困性支持和外源性支持,累计解释贡献为60.592%。

分析结果显示,第一个因子主要包括:从兄弟姐妹得到的支持和照顾、从其他成员(如嫂子)得到的支持和照顾、从儿女得到的支持和照顾、从父母得到的支持和照顾、从夫妻(恋人)得到的支持和照顾、从邻居得到的关心六个变量。上述变量在因子1上的因子载荷均超过0.49,相关程度满足代表该成分。这些变量主要表述由亲属、邻里等内在“强关系”主体所提供的社会支持,且该支持能够对个体产生内生动力,因此将其定义为内源性支持。

第二个因子主要包括:遇到烦恼的求助方式、遇到烦恼的倾诉方式、可以得到支持和帮助的朋友数量、参与团体活动的积极性四个变量。上述变量在因子2上的因子载荷均超过0.5,相关程度满足代表该成分。这些变量主要描述通过不同情绪发泄方式,释放负面情绪,提供社会支持,因此将其定义为释压性支持。

第三个因子主要包括:自身处于急难情况时,曾得到的经济支持和实际帮助来源;自身处于急难情况时,曾得到的安慰和关心来源两个变量。上述变量在因子3上的因子载荷均超过0.85,相关程度满足代表该成分。这些变量主要描述助人脱离紧急、困难处境的社会支持来源,因此将其定义为脱困性支持。

第四个因子主要包括:近一年来的居住情况、从同事得到的关心两个变量。上述变量在因子4上的因子载荷均超过0.4,相关程度满足代表该成分。这些变量主要表示个人居住状况和工作社交环境等外部“弱关系”主体所带来的社会支持,因此将其定义为外源性支持。

-

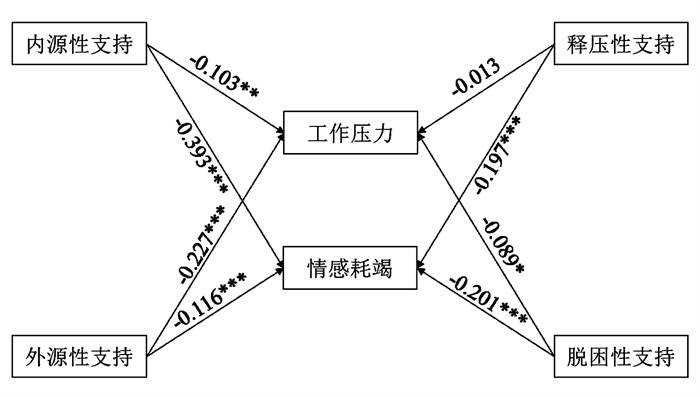

在对社区工作者工作压力进行因子分析的基础上,运用多元回归分析法研究6个工作压力因子对情感耗竭的不同影响程度,得出社区工作者工作压力因子对情感耗竭的单向影响模型,如图 1所示。由图 1可知,除工作责任因子无显著影响外,工作环境危险性、工作任务难度、工作目标现实匹配度、工作关系协调性与工作程序复杂性均正向影响社区工作者的情感耗竭。

具体而言,各因子的标准化系数、显著性如表 6所示。在工作挑战性压力维度下,工作环境危险性与社区工作者的情感耗竭呈显著正相关(0.254,p<0.001)。工作环境危险性的标准化系数值最大,一定程度上证明工作环境危险性对社区工作者的情感耗竭有着较强正向影响。疫情期间,社区工作者身处疫情防控第一线,存在未知的感染风险。社区工作者在开展体温测量、病人居家隔离监管、物资运送等工作时,与大量流动人群进行接触,增加了自身暴露度和感染风险,工作危险性激增。此外,在疫情暴发初期,面对新型冠状病毒感染缺乏“特效药”、病患治愈率并不高的情况,不良媒体对此进行有意夸大,造成恶劣影响。加之社区工作者自身的医疗急救知识也相对有限,导致部分社区工作者陷入“感染后死亡概率极高,治愈后会留下严重后遗症”的认知误区,引起了社区工作者对于自身安全的担忧,社区工作者长期处于此状态,加剧了其情感耗竭程度。

有外来人员归来的时候,我们需要首先做好信息登记。然后对他们家进行“蹲点”,每个人守在他们家门口轮班“监控”,就怕他们一不留神到处乱跑。(社区工作者A访谈实录)

有的时候也要去转运疑似新冠病毒感染患者,将他们转移到集中隔离点去。当时每天都要一步一步很仔细地穿上防护服,口罩隔几个小时就要换一次,感觉我们和医院的医生护士一样都是高风险暴露人员。(社区工作者B访谈实录)

当时网上好多新闻都在说这个不好治,治好之后又会留下后遗症,我们又不是专业的医生,有时候真的没办法分辨真假,这么一造谣,大家都人心惶惶的。(社区工作者C访谈实录)

在工作阻碍性压力维度下,工作关系协调性(0.226,p<0.001)和工作目标现实匹配度(0.225,p<0.001)对社区工作者的情感耗竭有着重要正向影响。“疫情就是命令”,面对突如其来的疫情,社区工作者需要在短时间内实现角色转换,快速适应新环境、开展新工作。但是,社区工作者在抗击疫情的过程中,实现工作目标的工作资源不充足,面临任务量大、工作目标不明确、不同领导间指令有冲突、防疫资源不足、人手短缺等困难。加之,社区人际关系在疫情期间较平时更为紧张[35],偶尔存在社区工作者在工作中与同事、居民产生矛盾的现象,社区工作者需要分心做好社交、安抚工作,以推进社区防疫工作的开展。超负荷的工作安排、难以实现的工作目标、紧张的工作关系,直接增加了社区工作者的负面情绪。

因为我们要经常配合清零排查工作,所以我们要“连轴转”,不停地给居民打电话,或者上门作记录。那一次就是上级让我们一定要今天排查完这几栋楼,工作量很大,我们人手也不够,在挨家挨户敲门时,其实我们也知道会给居民造成一些困扰和烦恼,但是他们有时候的不耐烦让我们工作也很难开展的。(社区工作者D访谈实录)

我们有招募志愿者,但志愿者的能力参差不齐。而且他们本身也是一种自愿的形式,真出现报表或其他方面的错误,也不可能由他们承担责任。所以,他们做的东西,我们很多时候还是要复查一遍的,工作量是比较大的。(社区工作者E访谈实录)

招募的志愿者有的真的很吓人,缺乏常识,直接去捡疑似病例掉落的东西,心是好的,但是这样多危险,一不小心又多出几个病例来!(社区工作者F访谈实录)

工作任务难度与工作程序复杂性也影响着社区工作者的情感耗竭程度。工作任务难度与社区工作者情感耗竭呈正相关(0.103,p<0.05),工作程序复杂性与社区工作者情感耗竭也呈正相关(0.164,p<0.001)。社区防控作为国家疫情防控的“前线”,各项防控政策都需要落实到基层才能发挥实际作用,社区工作者无疑成为政策落实的“最后一公里”。社区工作者在开展疫情防控工作时面临时间紧、任务重、难度大等多重困境,不得不同时处理多项工作,其认知资源、精力和情感的消耗极为严重。且在实际工作过程中,社区工作者完成一项工作经常需要经过复杂的流程、向不同主管部门分别汇报,极大地增加了工作负荷。复杂的行政流程和繁琐的工作程序进一步加重了社区工作者的负担。在工作内容与工作程序的双重施压下,社区工作者更易产生情感耗竭。

工作流程还是非常严谨的,只是比较繁琐、麻烦。一般来说,下放到基层的工作也是比较多的,毕竟我们是一线,有一些基本的数据或者需要做的工作都是从我们这里着手,所以工作压力还是蛮大的。(社区工作者G访谈实录)

我们需要做很多表。比如上级部门A和上级部门B要的是同一内容的表,但是他们并不会沟通,会让我们交两份表,这就导致我们经常重复做一些没有意义的表。(社区工作者H访谈实录)

相较于以上的5个因子,工作责任对于社区工作者情感耗竭的影响并不显著。这极有可能是源于社区工作者自身具备高度的责任感,并且在主观上认为严格的问责制度有助于开展疫情防控工作,工作责任方面的要求并不会对社区工作者的情感耗竭产生显著影响。

因为每一次的清零都是通报全国的,我们也知道不能出错。这个工作就是要求你有足够的细心、耐心、责任心。虽然工作很累,但是我认为作为一名社区工作者,这是必须要承担的责任,一个都错不得,少不得。(社区工作者I访谈实录)

-

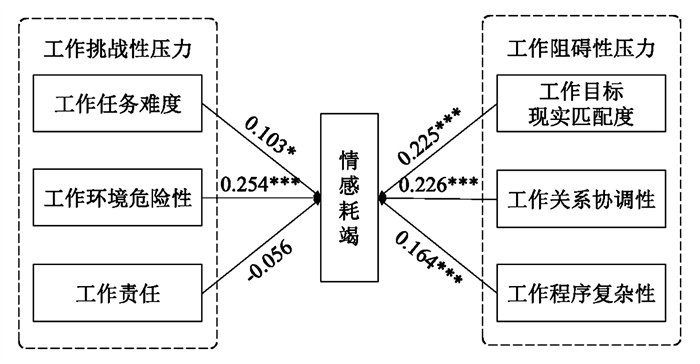

通过因子分析对社会支持变量进行降维处理,析出4个因子,分别概括为:内源性支持、外源性支持、释压性支持和脱困性支持。

在此基础上,运用多元回归分析法探究4个因子对于工作压力、情感耗竭的不同影响,进而构建起社会支持细分因子对工作压力与情感耗竭的影响模型,如图 2所示。社区工作者的内源性支持、外源性支持及脱困性支持对工作压力与情感耗竭都具有显著的负向影响,而释压性支持对情感耗竭有显著负向影响,对工作压力影响并不显著。

社会支持各因子对工作压力影响的标准化系数、显著性如表 7所示,外源性支持与工作压力呈显著负相关(-0.227,p<0.001),证明外源性支持对社区工作者的工作压力有较强削弱作用。外源性指社区工作者的个人居住状况和工作社交环境,属于外部“弱关系”或次级群体所带来的社会支持。在疫情期间,社区工作者出于对亲友安全的考虑,较长时间与亲友分居,主要与同事进行日常工作交流和沟通。因此,社区工作者与次级群体同事、社区居民的相处时间要比初级群体家人、朋友多,因而这段时期社区工作者的情感支持来源由初级群体向次级群体部分转移,同事的相互扶持、社会媒体的鼓励肯定、社区居民的积极支持在很大程度上给予社区工作者社会支持,使其感受到“我并不是一个人在工作”,产生心理安慰,从而在一定程度上降低工作压力。

那时候多危险,怎么可能回家?让我回去,我也不敢呀。主要还是和同事天天一起工作。大家相互鼓励,苦中作乐。(社区工作者J访谈实录)

那段时间我们社区工作者就是“一家人”,天天都待在一起。工作多的时候就大家互相帮衬着,谁有空就谁上。(社区工作者K访谈实录)

我们慢慢地都和一些从外地回来的“隔离人士”认识了,每天去监测的时候他们还会问问我们工作最近累不累,还说等解封了要感谢我们请我们吃饭,大多数居民还是都挺配合的,非常支持我们工作。(社区工作者L访谈实录)

由表 7可知,内源性支持与工作压力呈负相关(-0.103,p<0.01),脱困性支持与工作压力呈负相关(-0.089,p<0.05),证明脱困性支持和内源性支持对社区工作者的工作压力有一定削减作用。疫情防控工作任务量大、危险系数高、涉密等级高,社区工作者常常无法准点回家或进行必要社交。在遇到心理焦灼的急难情况时,社区工作者无法有效获取来自亲友、邻居这一内源性社会强关系网络的安慰与支持,也没有其他社会支持能帮助社区工作者快速顺利脱离困境。因此这两种支持相对缺乏,有待进一步提升。

每天工作很忙的,再加上穿着防护服又不太方便使用手机,和家人交流的时间肯定要少很多的,有时候确实会觉得有些孤独和难过。(社区工作者M访谈实录)

回到家一般跟对象偶尔说一说工作上发生的事。有的时候在楼道里跟邻居碰上了也只是打个招呼。工作上有很多的烦恼呀,一个事情接着一个事情地来,也不能一直光烦不做事情。有的时候想跟别人说也不能说,因为涉及疫情有一些是需要保密的事情,我们也不能随便乱说。所以你问遇到工作上问题怎么办,其实就是自己一点点慢慢做。(社区工作者N访谈实录)

那时候每天都是加班干到晚上,有的时候都11点甚至12点,大家都很忙都在加班,回家了累得也和家里人说不上几句话,早晨一早又得赶紧起来上班。(社区工作者O访谈实录)

释压性支持与工作压力的相关性并不显著。在疫情暴发期由于接触性社交活动受限,社区工作者的倾诉方式受到工作性质与时间精力的限制无法开展多种形式的解压活动,释放压力途径受阻。

疫情暴发初期根本没有时间进行社交活动,本身都是封城封路,线下的交流根本没机会实现。也不能在微信上或者网络上吐槽,那时候多乱呀,而且这种保密性质的事情是不能随便透露出去的。(社区工作者P访谈实录)

社会支持各因子对情感耗竭影响的标准化系数、显著性如表 8所示,社会支持4个因子与情感耗竭均具有负向影响。

内源性支持与情感耗竭显著负相关(-0.393,p<0.001),证明内源性支持对减缓社区工作者的情感耗竭起主要作用。社区工作者在参与社区疫情防控工作中,由于与家人在空间上处于相对分离的状态,当情绪状态较为消极时,无法得到家人直接的陪伴鼓励。但在访谈中发现,通过与家人的手机通话、视频通话等间接方式,社区工作者面对高压工作的消极情绪都会得到较好的缓解。这说明家庭成员、邻居等内源性支持资源对于调节社区工作者的负面情绪状态有着较强的积极作用。

每当换班的时候,再累也想抽个空闲时间和家里人打个视频电话,看到我小女儿一句一句说妈妈你是最棒的妈妈,我爱你,眼泪就掉下来,觉得再累也值了。老公也特别支持我,跟我说孩子和两边老人都不用挂念,他每天都给安排得妥妥的,让我照顾好自己,安心工作就行。我哥我嫂子也给我打电话,说爸妈那边有他们让我放心。看到他们对我的鼓励和认可,我就想着不好好干都不行,浑身都是劲儿,真的是那种瞬间感觉又有动力了。(社区工作者Q访谈实录)

家人都很支持我的工作。虽然那段时间都不回家,但是他们也都表示理解和支持。我家也住这个社区,他们好多人(邻居)都认得我,他们都挺好的,有的还主动打电话过来,“姐,我想给咱小区做志愿者,我也给你们分担点”。我老公是基层干部,也去值守,家里俩孩子,楼上楼下还有对门(邻居)他们知道我俩忙,就叫人每天都来给俩孩子送饭,真是感动到不行,不好好干工作,都觉得对不起这样的好邻居。(社区工作者R访谈实录)

脱困性支持与情感耗竭呈负相关(-0.201,p<0.001),释压性支持与情感耗竭呈负相关(-0.197,p<0.001),证明脱困性支持与释压性支持对减缓社区工作者的情感耗竭起着重要作用。高强度的社区疫情防控工作易使社区工作者出现精神疲惫,通过参与解压活动、与朋友沟通等方式,可以有效帮助社区工作者释放压力、保持健康积极的工作状态。另外,国家、政府和社会各界对社区工作者给予的强有力支持,也有效地减缓了其情感耗竭。

我们家有俩孩子,大的九岁,小的是个小妮儿,才两岁零四个月,我老公一个人带俩,本来就没咋看过孩子,正好赶上排查外来人口那两天,特别忙又累。我记得半夜两点多吧,我刚要睡会,老公电话就打过来了,儿子阑尾炎,还是急性的,然后就发烧嘛,把我俩急的,因为有发烧症状还要走各种程序。我工作的这边离家又远,过去了也进不去小区,你知道作为一个妈妈看到视频里孩子难受成那样,特别着急。负责我们小区的正好是同事,特别负责任,立马联系救护车,孩子的情况给医生说得清清楚楚。要是只有我老公一个人真不行,而且她工作换班休息的时候,就去替我老公照顾一会儿孩子,我自己知道咱这工作量有多大,她都不休息就替我照顾孩子,太感动了。(社区工作者S访谈实录)

要说遇到烦恼的话,那一开始,真的是事情一堆,特别多繁琐的事情,还有各种突发状况。要说待遇,前期的话,政府会发补贴,一般是按加班费来算,说真的没多少。大家都是凭着自己的良心,为老百姓的心去干工作,总要有人来做这些。咱本来也是做这工作的,面对那么多困难,就硬着头皮往上冲,没有什么好的解决办法,时间紧任务重,也没有什么时间去缓解,能睡一觉对我们来说就已经很缓解了。到后期,新增病例少的时候,我们还是搞了点小型的减压游戏,看着数据降下来,就感觉比之前好太多了。(社区工作者T访谈实录)

外源性支持与情感耗竭呈负相关(-0.116,p<0.001),证明外源性支持越多,社区工作者的情感耗竭程度就越低。疫情期间,受工作性质的影响,社区工作者大多“以社区为家”,同事成为最亲密的“战友”,大家互帮互助、相互扶持。工作任务的协同配合,工作目标的一致性以及工作过程中的默契合作,使得外源性支持保持相对稳定的状态,上下联动带动群防群控的工作模式[36],一定程度上减轻了社区工作者的情感耗竭程度。

以前有时候是一个人单打独斗,现在是一群人并肩作战。我们办公室的氛围一直都不错,我感觉这次我们能“挺”过来,也是我们这个小组氛围比较好,一直比较团结,很默契。我们都一起工作了那么多年,面对这次措手不及的疫情,在接到上级任务的时候,大家就都明白自己战斗的位置了。像李姐,她就是那种领导力比较强的,有什么突发事件、比较棘手的,我们都会问她,她就像主心骨一样。丽丽比较年轻,是一个很阳光的小姑娘,特别喜欢笑,每次一遇到“钉子户”她都能给你解决了,很聪明的一个孩子。还有那个小伙子,话不多,有啥脏活累活一声不吭就做完了,都是抢着干,你一问他,他都觉得是自己应该做的,是个小男子汉。所以哪怕是在工作最多的时候,我们配合也特别好,投入到工作中的状态很快,效率也很高,我们都很有自信打赢这场疫情攻坚战。(社区工作者U访谈实录)

-

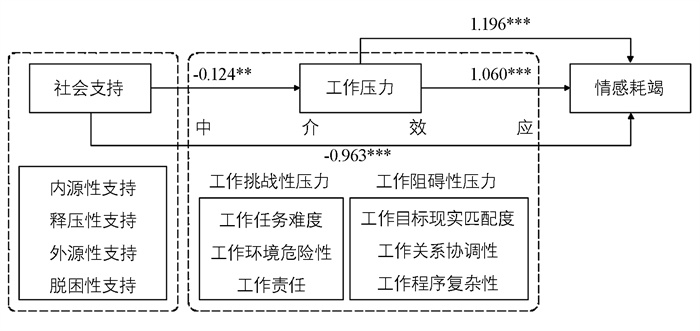

本研究运用层级回归法、Bootstrap法验证社会支持能够通过影响社区工作者的工作压力,进一步影响其情感耗竭,即工作压力在社区工作者的社会支持与情感耗竭之间具有中介作用。基于此,构建起社区工作者工作压力中介效应模型,如图 3所示。

社会支持对社区工作者的工作压力有负向影响(-0.124,p<0.01),社会支持对情感耗竭有更为显著的负向影响(-0.963,p<0.001),工作压力对情感耗竭有显著正向影响(1.060,p<0.001)。因此,提升社区工作者的社会支持,能够直接降低其工作压力和情感耗竭,通过对工作压力这一中介变量进行干预,能同时再次间接降低其情感耗竭。因此,加强对社区工作者社会支持系统的建构,减少社区工作者的工作压力,对降低社区工作者的情感耗竭程度有重要意义。

-

在验证前文所述4个假设的基础上,运用因子分析法对社会支持、工作挑战性压力与工作阻碍性压力进行降维处理,综合分析建构出社区工作者社会支持、工作压力与情感耗竭的交互机制。

该机制以社会支持、工作压力与情感耗竭为三大关键点,系统展现了三者之间及其细分因子之间相互关联、交互影响的机制:一是社区工作者的工作压力对其情感耗竭具有正向影响,工作压力细分2个维度,共6个因子分别对情感耗竭产生不同影响;二是社会支持对社区工作者的情感耗竭和工作压力具有负向影响,社会支持细分的4个因子在疫情暴发的大环境中,对于社区工作者的情感耗竭和工作压力有不同程度,甚至不同方向的影响;三是社区工作者的工作压力在其社会支持与情感耗竭之间起中介作用,即社会支持可通过影响工作压力,进一步影响情感耗竭。

一. 同源方差分析

二. 中介效应检验

三. 因子分析

1. 工作挑战性压力因子分析

2. 工作阻碍性压力因子分析

3. 社会支持因子分析

四. 模型建构与阐释

1. 工作压力因子对情感耗竭的单向影响模型

2. 社会支持因子对工作压力、情感耗竭的单向影响模型

3. 工作压力中介效应模型

4. 社会支持、工作压力与情感耗竭的交互机制

-

社区是基层治理的基本单元[37],社区工作者作为基层治理的重要力量,在疫情联防联控工作中发挥了巨大作用,同时他们也面临较多工作压力、情感耗竭等问题[38]。本研究选取社区工作者为调查对象,在全国范围内进行抽样,开展问卷调查,并结合深度访谈,针对社区工作者在新冠疫情暴发期间的工作、生活、情感状况开展调研,对回收数据进行量化分析,得出以下研究结论:(1)在新冠疫情暴发期,社区工作者的工作压力对其情感耗竭具有正向影响,其中工作环境危险性、工作目标现实匹配度和工作关系协调性造成的压力影响较大。(2)疫情防控期间,社区工作者所获得的社会支持对其情感耗竭具有负向影响,其中内源性支持影响最大。(3)社区工作者所获得的社会支持对其工作压力具有负向影响,其中外源性支持影响最大。(4)社区工作者的工作压力在其社会支持与情感耗竭之间起部分中介作用。基于研究结论,本文提出以下对策建议:

第一,创新社区应急管理协同机制,减轻社区工作者工作压力。首先应打通社区内外社会资源的连接通道,拓宽应急资源获取途径,保障社区资源供给,创建安全可靠的工作环境,为社区工作者提供安全保障。其次,应进一步优化社区应急管理工作流程和方法手段,明确规范应急处置基本程序,确保应对思路清晰、方法正确、处置科学。在日常工作中,可采用“互联网+社区服务”模式,加强信息资源共享管理,促进工作流程数字化、透明化,减少因信息渠道阻滞而增加的社区工作者任务负荷。最后,应构建并完善社区应急管理协同体系,组建和扩大社区工作者的“同盟军”,如将社区志愿者、社会工作者纳入“作战”体系,实行“抗疫”工作轮休制度等,有效减轻社区工作者的任务和压力。

第二,建立社区工作者的社会支持系统,提升社会支持实效。以“亲属、邻里、朋友”三大强关系主体为核心,增强内源性社会支持。协助加强社区工作者家庭建设,适时组织亲朋、邻里团建活动,引导亲朋好友、邻里居民对其进行情感疏导。此外,以“同事、领导、工会组织、社区居民”四大弱关系主体为补充,提升外源性社会支持水平。上级领导与工会组织应推动建立“尊重性沟通、鼓励性表达、平等化参与”的交流处事模式,营造和谐同事关系,给予社区工作者压力释压空间。进一步拓宽社区居民与社区工作者之间的联系渠道,加深相互理解。最后,遵循“困难识别—层级评估—多维支持”的流程,着力增强脱困性社会支持。如构建社区工作者困难状态识别体系,制定社区工作者困难层级评估标准及对应帮扶措施。

第三,加强对社区工作者的心理辅导与干预,降低情感耗竭程度。社区疫情防控工作的高风险、高强度、高压力,使得社区工作者容易出现情感耗竭以及各种心理失调症状。加之受限于时间、空间等因素,个体与支持主体之间联系断裂,社区工作者易成为“孤岛”,无法获取社会支持。因此,在突发紧急状况下,亦要重视对一线社区工作者的心理辅导与干预,降低社区工作者因工作压力、负面情绪而产生的情感耗竭的程度。在具体实践中,可通过充分调研社区工作者心理健康服务需求,构建“三级预防、干预”体系。一级是通过心理咨询、心理健康普及教育等形式,丰富其自身心理健康知识储备,增强社区工作者的心理抗压力与自我排解力。二级是对存在心理健康问题的社区工作者进行心理干预和诊疗,在社区内设立心理健康咨询室,为社区工作者提供专职或兼职心理健康服务,通过提供给社区工作者释压性社会支持,使得社区工作者的情感耗竭程度得以降低。三级是为受到心理创伤的社区工作者搭建起集治疗、训练、康复于一体的服务平台。结合疫情防控期间社区工作者的工作、生活情况,开设针对性心理治疗,帮助其找到情感耗竭的根源,并解决情感耗竭的问题,使其重新对工作、生活恢复信心。

为更好统筹疫情防控与经济社会发展,我国对新冠病毒感染实施“乙类乙管”,更加强调疫情防控的科学性、精准性和高效性。本研究探讨了新冠疫情暴发期间社区工作者的社会支持、工作压力与情感耗竭的真实状况,建构了三者的交互影响机制模型。相关研究结论与政策建议,对于在疫情常态化防控工作中减轻社区工作者工作压力、提升社会支持实效、降低社区工作者情感耗竭程度等具有重要的指导价值,有利于增强突发重大公共卫生事件的“一线”主体力量,推动基层治理体系和治理能力现代化。

下载:

下载: