全文HTML

-

汉语在先秦以单音词为主,到了魏晋南北朝时期,复音词已大量存在,其间的动态变化被称为汉语词汇的复音化,是汉语词汇史研究的重要问题,而复音化的进程及动因又是历来研究和争论的焦点。

汉语词汇复音化研究经历了三个阶段:第一阶段是自20世纪80年代初至90年代初。马真从先秦复音词的数量、构词法分析当时汉语复音化的情况,开启了汉语复音化研究的新阶段。值得注意的是,马真虽然只统计了《诗经》等8部文献的复音词数量,但也估计了当时单音词数量约在1万左右,复音词占总词汇量20%左右[1],这一结论后来被向熹作为汉语史分期的词汇依据之一[2]34。王力总结汉语词汇复音化的动因,认为主要原因是语音简化和外来词的吸收[3]。这一阶段的研究引起了学界对汉语词汇复音化的关注。第二阶段是20世纪90年代到20世纪末,大批学者对先秦两汉传世文献的复音词进行了研究,以此说明当时词汇复音化的进程,程湘清[4]、伍宗文[5]主要通过对专书复音词进行统计并研究其构词法,再与其他断代文献乃至现代汉语复音词进行比较,从历时角度探寻汉语复音化发展路径。毛远明通过对《左传》单复音词的数量、频率比较看复音化的原因,在研究方法上将汉语复音化研究推进了一步,他认为语音简化不是复音化的主要因素,更主要的原因是社会推动、语言精确性的自身规范,以及语言形式美的要求,其中后两个都是语言自身发展演变的内部因素[6]。在这一阶段,学界对复音化动因的认识开始从外因转向内因。第三阶段是21世纪以来,学界更加注重历时与共时研究相结合。徐时仪专门讨论了词汇复音化(双音化)的内因,认为“词汇双音化的内因在于处于词的核心地位的词义必须适应社会的发展而不断发展,单音词的词形和词音在某种程度上已限制了词义的发展,词形和词音是为表达词义服务的,因而也必须适应词义的发展”[7]。方一新全面描写了中古汉语复音词的特点、概貌,并解释复音词产生的原因[8]。王云路认为主要有解决同音歧义现象、减少难记繁复现象、更加精确表情达意等几方面原因[9]。

现有汉语词汇复音化研究主要存在三个问题:一是先秦和东汉的研究较多,对秦至西汉这一过渡时期的断代词汇研究不充分;二是研究材料以传世文献为主,对出土文献材料利用不足;三是从复音词本身如构词法、复音词数量等出发的研究较多,从词汇系统内部与外部对单复音词进行比较以共同解释复音化规律的研究较少。

本文从简帛医书词汇观察上古汉语晚期词汇复音化问题,主要基于两个原因:第一,简帛医书本身的词汇学研究价值。简帛医书的内容涉及中药学、中医学、文字学、语言学、历史学、文献学、民俗学等诸多学科,在语言文字学、汉语发展史、中医药学和中国传统文化等方面都具有重要价值,更因其文献的真实性及词汇的口语性而成为研究两汉时期语言和词汇的珍贵语料。张显成认为:“文献的研究价值,首先取决于文献的真实性问题,越是如实反映原貌的文献,越具有研究价值。”“它们(出土简帛文献)大都是佚亡一两千年的珍贵资料,长期掩于地下,如实地保留着当时的面貌……具有传世文献不可比拟的文献真实性。”[10]方一新等呼吁在词汇研究中注意语料的平衡性,其中就包括出土文献[11]。以往对出土简帛文献词汇的研究,成果最多的是词语考释,如张显成对马王堆医书[12]、孟蓬生对《五十二病方》中疑难词语的考释[13],这是简帛医书词汇研究的基础,为后来的词语切分、词性辨析等提供了依据。第二,简帛医书对汉语词汇史研究的价值。从汉语史或汉语词汇史角度看,这批简帛医书文献成书的时代是汉语急剧变动的时期,是从上古到中古的过渡期,汉语词汇从先秦以单音词为主到中古汉语大量复音词出现,并非一蹴而就,中间经历了汉语词汇复音化的漫长过程,简帛医书文献产生的秦汉之际正好处于词汇复音化转折时期。以该时期较为完整、大宗的出土医书文献为研究材料,进行词汇的定量与定性研究,能够为这一阶段的汉语词汇史乃至整个汉语史研究提供若干新证据,有助于进一步了解上古汉语晚期汉语复音化的进程。

以往对于复音化进程的描写不连贯,导致复音化研究停滞。从汉语词汇史断代研究角度看,目前对上古早期(先秦)和中古汉语(东汉及以后)复音词的研究较多,而介于中间的上古汉语晚期(秦至西汉)这一重要过渡期的证据较少,难以进行连续和充分的历时比较。词汇复音化是一个渐进过程,本文认为在静态描写基础上,还要以动态眼光分析和解释复音化的进程和动因,从横向来说应注意词汇系统内部单复音词的竞争与消长,从纵向来看应将汉语史各阶段单复音词的变化联系起来。同时,对汉语复音化动因的解释应更着眼于内部因素,因为复音化是汉语发展的自然选择,从语言类型学角度看,汉藏语系的语言或早或晚都走上了复音化的道路,如藏语[14]、古缅语[15],甚至如英语这样的印欧语系语言,复合词也逐步成为现代英语新词的主要构成方式[16]。对于汉语复音化的动因,更应从语言内部解释。本文以反映上古汉语后期口头语言面貌的简帛医书作为词汇史断代研究材料,穷尽性考察简帛医书单复音词的情况,不仅关注单复音词数量、占比,更重视从词性分布、词次、频次等数据全面比较单复音词呈现的差异,观察系统内部单复音词的变化,为说明上古汉语后期词汇复音化的进程,弄清复音化的主要动因提供出土文献的实证材料;本文还将简帛医书词汇与权威辞书的书证、传世文献和其他简帛文献进行比较,总结复音新词新义产生规律,探寻词汇发展演变的进程与轨迹。同时,将代表上古汉语晚期的简帛医书词汇与先秦的甲骨文、金文词汇,同时期的传世文献词汇等进行对比,以定量与定性、静态与动态、共时与历时相结合的方法,加上传世文献与出土文献互证,共同揭示上古汉语晚期词汇复音化的进程,从语言内部挖掘词汇复音化的深刻动因,补充汉语词汇史断代研究的薄弱环节,深化对上古汉语晚期词汇复音化的认识,推进汉语史词汇复音化研究进程。

-

本文考察的出土简帛医书文献,主要是成书于秦到西汉的简帛医书,包括马王堆医书13种(不包括3种语言古奥晦涩的房中文献《十问》《合阴阳》《天下至道谈》)、张家山医书2种、阜阳汉简《万物》和《武威汉代医简》,一共17种文献。近年来通过词汇学、文献学、中医学等角度的研究,已基本弄清这批文献的成书年代。成书最早的是马王堆医书,张显成等根据副词使用情况推断其成书年代不早于战国末期[17],另据我们对这批文献中的普通复音词进行研究,发现不少始见于秦代的词语,据此推断,马王堆医书成书时间当不早于秦代;张家山汉简墓主下葬年代为吕后二年(前186),故其文献成书时间当不晚于此,是西汉早期文献[18]95;阜阳汉简《万物》,胡平生认为反映的是战国末期到西汉早期的药物学状况[19];成书年代稍晚的是《武威汉代医简》,成书年代也不晚于西汉末[18]81。这批文献性质相同,下葬和成书年代清晰,大致时间跨度为从秦到西汉末年,从汉语史和汉语词汇史来说属于同一分期,可将其作为同一批断代“同时资料”进行研究。为更好地对简帛医书词汇进行历时考察,还应弄清其在汉语史分期中的地位。关于汉语史分期,方一新结合中古汉语词汇的特点,认为汉语史中古期应是从东汉到隋[20]。如果东汉是中古的开端,那么简帛医书文献成书的秦至西汉末就是汉语词汇发展从上古到中古的过渡期,周祖谟[21]、向熹[2]34、徐朝华[22]等认为上古、中古、近代还可各分早、中、后期,综合以上观点,我们将简帛医书所属时代(秦代至西汉)称为“上古汉语晚期”。

-

牛洲指出,“从随意引证到定量分析,是古汉语研究为走向科学化而迈出的重要一步”,“如果不作定量分析,就很难把握住汉语诸要素在各历史时期的性质及其数量界限。我们的断代描写和历时研究也必然要陷在朦胧模糊的印象之中”[23]。简帛医书中有丰富的词汇,既有单音词也有大量复音词,本文首先对简帛医书词汇进行穷尽性切分、整理、统计,按音节、词性、义类归为若干聚合。

考虑到在一个封闭的词汇系统中单复音词的对立互补,首先对简帛医书中的复音词进行切分。对于复音词的切分,马真[24]、程湘清[25]、张双棣[26]都有讨论,主要考虑意义和结构,我们以这两项为主要标准,充分考虑简帛医书作为专门文献的特征,确定以意义整体性和结构紧密性为主而适当参考频率的切分原则,共得出1 689个复音词,切分出889个单音词。单复音词分类均按“使用范围”(医用/普通)—词性—词义的框架层层分类并统计。简帛医书词汇系统由此呈现出来的全貌见表 1(表见下页,表中的“双”“多”分别表示“双音节”“多音节”)。

由表 1可知,简帛医书词汇系统共2 578个词,复音词数量占词汇总数的66%,有绝对优势。从词的使用范围看,由于其医学专门文献性质,简帛医书词汇系统中医用词汇的数量占大多数,共1 611个,复音词与单音词的比例近4∶1。对于医用词汇和普通词汇的判定,我们以较严格的原则仅将明确用于医学用途的词汇视为医用词汇,对于既用于医学用途又在全民用语中较常用的则将其归入普通词汇。当然,医用和普通词汇之间并非截然对立,一方面医学用途中也要使用普通词汇,另一方面很多医用词汇也往往有可能转化为普通词汇。因此在医用和普通词汇的判定上存在一定难度,也难免见仁见智。但即使如此,简帛医书中的普通词汇也不少,有967个,单复音词数量接近。这些普通词汇,最直接地反映了上古汉语晚期语言尤其是口头语言的面貌。张显成认为:“越是口语性强的文献材料,其语言研究的价值就越大;反之,越是经过加工的,越是书卷味浓的文献材料,其语言研究的价值就越小。”[27]王云路认为:“口语性强的语料最接近民间语言,因而最有语言研究价值。”[9]61从词汇研究角度看,对简帛医书词汇进行全面穷尽性考察,对汉语词汇史构建具有积极意义。排除其医学文献性质的影响,简帛医书文献中复音词数量已超过或至少接近单音词,这是毫无疑问的。

-

汉语词汇的复音化并非一朝一夕之功,而是经历了漫长的演变过程。据程湘清[4]38、唐钰明[28]的研究,早在先秦,汉语词汇复音化的进程就开始了。而到了简帛医书文献所在的上古汉语晚期,词汇由单音词向复音词发展的趋势已经十分明显,汉语词汇复音化进程明显加快。李仕春认为上古汉语末期汉语复音化进入第一次加速期[29]。这一时期的复音词除了数量上的增长外,在词性分布上也有一些规律和特征,我们对简帛医书单复音词按词性进行了分类统计,详见表 2:

由表 2可知,简帛医书中单复音词除了数量上的差异,在词性分布上也具有不平衡性。复音名词有1 328个,数量最多,其次是复音动词287个,再次是复音形容词38个。其他复音词按数量由多到少依次是:数词25个,副词5个,量词、拟声词各3个,连词2个,语气词1个。从单复音词在词性分布上的比例来看,复音名词的数量大大超过单音名词;复音动词的数量略少于单音动词;复音形容词和单音形容词比例大致相当。其他词类都是单音词占绝对优势。从历时角度来看,这种情况同样存在于更早期的西周金文词汇中。匡腊英等指出,西周金文复音词数量中,名词>动词>形容词>其他[30]。简帛医书中复音词实词数量较多,虚词仅有不到10个,连词、助词、介词等词类空缺。这也符合语言演变的普遍规律,词汇变化较灵敏主要反映于实词的变化,表示语法手段的虚词则相对较稳定。陈国华在研究了从古英语到标准英语的英语发展史后认为,语言结构是一个从低级到高级发展的变动的系统。从进化论观点看,语言的发展必然是渐变性的,而不可能是突变性的,且循着先实词后虚词、先具体后抽象的顺序发展。在词汇系统发展到某个高度时,语法系统才逐步出现[31]。从简帛医书词汇系统体现的词汇复音化规律看,也是如此。

-

要全面了解简帛医书词汇反映的汉语复音化情况,仅有词汇数量和构成的统计是不够的,还需观察单复音词在文献中的使用情况,可量化的指标就是单复音词的使用频率。我们通过两个统计数据来观察简帛医书中单音词和复音词的使用频率:一是词次,即在穷尽性统计每个单复音词在文献中的见次频率基础上,再分类统计某类词在文献中总的出现次数;二是频次,在观察使用频率时不能忽视词的数量和使用次数之间的关系,例如有的词类词数的绝对值较大,但实际每个词的使用频率并不高,将词次除以词数,得到该类词的使用率即“频次”。通过几组数据比较,能较客观地揭示简帛医书单复音词的使用情况,也能为理解上古汉语晚期汉语复音化进程提供扎实可靠的新材料。参考俞理明等的研究[32],对简帛医书单复音词使用频率进行统计,详见表 3:

从表 3看,简帛医书中虽在复音词数量上远超单音词,但实际使用情况相反,单音词的使用频率大大高于复音词,这在医用和普通词汇中都是如此。在全部词汇中,普通单音词使用频率最高,其数量仅551个,词次却高达9 570次,频次17.37。再看词数最多的医用复音词,共1 273个,但词次仅2 500次,频次仅1.96。我们同意俞理明等的观点:“在研究词汇新陈代谢和描写词汇面貌的时候,词量的统计分析和词次的统计分析都是必不可少的。”[32]词数反映的是在简帛医书词汇系统这个封闭聚合之中某类词的绝对数值,而词次和频次则反映其实际语用情况。“对于像词汇复音化这样的发展变化,应该从词量和词次两个方面来进行考察,并且从这两个方面提出适当的指标,来衡量和说明汉语词汇复音化的程度。”[32]如果只看词汇数量的绝对值,就会得出在简帛医书文献中复音词已经占绝对优势的结论。如果将其作为汉语词汇史研究的材料,则会认为在简帛医书所在的时代汉语复音词已处于优势地位。但如果考虑到词汇实际使用的频率,就会得出相反的结论,即在简帛医书中,复音词数量虽多于单音词,但单音词的使用频率却远高于复音词。因此,当时的汉语仍以单音词为主,尤其是在全民通用的词汇中。医用词汇由于其表义的需求,出现了数量较多的复音词,尤其是表示药物、病症名称的名词。如果将简帛医书中的医用词汇数据排除在外,单看普通词汇的情况,也能发现同样的规律。具体统计情况见表 4:

从表 4看,简帛医书普通词汇的单复音词数量差距不大,其中单音词551个、复音词416个,在整个普通词汇中二者数量占比大致相当。但从使用频率看,单音词使用次数占比91%,而复音词仅占9%。在所有词类中,使用频次在5以上的全部为单音词汇,可分为四段:(1)频次5~10:单音名词、单音形容词、单音动词;(2)频次10~40:单音副词、单音量词;(3)频次40~50:单音语气词、单音介词;(4)频次50以上:单音助词、单音代词、单音数词、单音连词。

总体来说,封闭性词类的词汇数量有限,使用频率普遍偏高,如助词、代词、数词、连词、介词、量词都处于频次最高和次高区间,其他单音词数量基数大一些故频次相应降低。从整个普通词汇的使用情况看,显然是单音词占了上风。

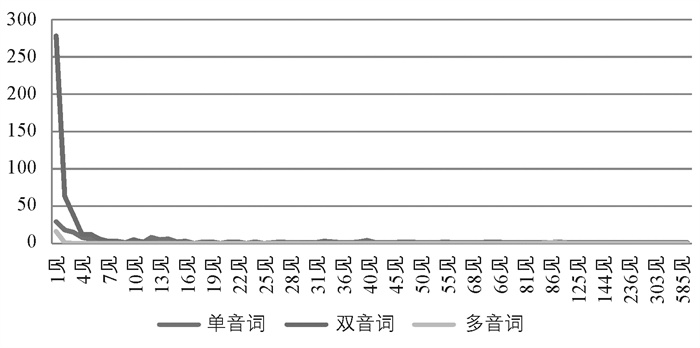

从图 1可见,绝大部分双音词和多音词的见次频率都处于1~10见这个区间,个别双音词的见次频率超过10见。但单音词的见次频率分布在各个区间,最高达585见。据此判断,在简帛医书中,高频的词汇基本上都是单音词,而复音词基本都是低频词汇。

-

在简帛医书中有不少单音词和复音词指称同一概念,其所反映的复音化规律与之前单复音词数据呈现的规律具有一致性。下面举例说明:

-

单音词“蒿”“萩”都指青蒿,如《胎产书》22:“以方咀时,取蒿、牡、蜱蛸三,冶,GFECB之,必产男。”《万物》W067:“蒿已蚖也。”《五十二病方》264:“青蒿者,荆名曰【萩】。”《养生方》113:“取菌桂二,细辛四,萩一,牡蛎一,秦椒二,各善冶,皆并。”与此同时,简帛医书中也有“青蒿”这一复音形式,如《五十二病方》261-262:“不后上向者方:取溺五斗,以煮青蒿大把二、鲋鱼如手者七,冶桂六寸……”《五十二病方》264:“青蒿者,荆名曰【萩】。”

-

单音词“茈”指柴胡,如《五十二病方》378:“痈首,取茈半斗,细GFED2,而以善酨六斗【】□□□【】沐之,如此【】□【】。”同时,简帛医书中也有复音词“柴胡”,如《武威医简》3-5:“治久欬上气喉中如百虫鸣状卅岁以上方:茈胡、桔梗、蜀椒各二分,桂、乌喙、姜各一分,凡六物,冶,合和,丸以白蜜,大如樱桃,昼夜含三丸,消咽其汁,甚良。”

-

单音词“楼”指药物栝楼,如《武威医简》88甲:“治妇人膏药方:楼三升,附子卅枚,弓大GFED3十分,当归十分,甘草七分,藁草二束,白茝四分,凡七物,以朌膊膏,舍之。”但简帛医书中也出现了复音的“栝楼”,如《武威医简》84乙:“治之方:栝楼根十分,天雄五分,牛膝四分,续断四分,□□五分,菖蒲二分,凡六物,皆并冶,合和,以方寸匕一为后饭,愈。”

-

单音词“蛎”即指牡蛎,如《五十二病方》177:“冶蛎,毒堇不曝。”同时,简帛医书中也有复音词“牡蛎”,如《万物》W008:“燔牡蛎止气臾也。”《五十二病方》175:“牡蛎冶一,毒蓳冶三,凡【二】物并和。”《养生方》108:“牡蛎、防风、□三等,界当三物,冶,三指撮后饭,已,强矣。”

-

单音词“蜜”指蜂蜜,如《武威医简》29:“石钟乳三分,巴豆一分,二者二分,凡三物,皆冶,合,丸以蜜,大如梧实,宿毋食,旦吞三丸。”《武威医简》80:“紫菀七束,门冬一升,款冬一升,橐吾一升,石膏半升,白□一束,桂一尺,蜜半升,枣卅枚,半夏十枚,凡十物,皆GFECC咀。”《五十二病方》187:“浚取其汁,以蜜和,令纔甘。”《万物》W011:“兰实、鼠□之已□□。美糗以蜜也。”同时,复音词“蜂蜜”也在简帛医书中出现了,如《万物》W075:“蜂蜜已肠澼也。”

-

单音词“石”指石脂,如《五十二病方》283:“取石大如拳二七,熟燔之,善伐米大半升,水八米,取石置中,石□□熟即歠之而已。”同时,复音词“石脂”也在简帛医书中出现了,如《武威医简》82甲:“治久泄肠澼卧血□□裹□□□□医不能治皆谢去方:黄连四分,黄芩、石脂、龙骨、人参、姜、桂各一分,凡七物,皆并冶,合,丸以蜜,大如弹丸。”

-

单音词“ GFECD ”指卢茹,如《五十二病方》264:GFECD者,荆名曰芦茹。”同时,复音词“屈居”也指“卢茹”,如《五十二病方》423-424:“取藜芦二齐,乌喙一齐,礜一齐,屈居□齐,芫花一齐,并和,以车故脂挐之,以【□】裹。”复音词“卢茹”在简帛医书中也有出现,如《五十二病方》264-265:“ GFECD者,荆名曰卢茹,其叶可烹,而酸,其茎有刺。”

-

单音词“ GFECE ”,指白处病,如《五十二病方》130-131:“鸡涅居二□煮之,□以爪契GFECE令赤,以傅之。”同时,复音词“白GFECE ”也在简帛医书中出现了,如《五十二病方》115-116:“白【 GFECE 】方:取灌青,其一名灌曾,取如□【□】〈盐〉廿分斗一,灶黄土十分升一,皆冶,并【□□】□□先食饮之。”

在医用专门词汇之外,一些常用普通词汇中也有这样的情况,如:

-

单音词“男”“ GFECF ”指阴茎,如《养生方》小标题“洗男”。《养生方》43:“【】洗男【】:□□【】□□□□□□□□□□□□【】□□三斗渍梓实一斗五日,以洗男,男强。”《五十二病方》230:“穿小瓠壶,令其孔尽容GFED0者肾与GFECF即令GFED0者烦瓠。”同时,复音词“中身”“玉策”在简帛医书中也指阴茎,如《房内方》6:“即用,用布GFED1揗中身及前,举而去之。”《养生方》93-94:“即用之,湿【□□】操玉策,则马骜矣。”

-

在简帛医书中,单音词“掌”和复音词“手掌”都有用例,“掌”的用例如《引书》97:“苦頯及颜痛,渍以寒水,如餐顷,掌按颤,指据发,更上更下而呼虖虖,手与口俱上俱下,卅而已。”《养生方》49:“即用,取大如掌,窜鼻孔,小痒而热。”相较而言,“手掌”的用例仅有1见,如《阴甲》33:“臂巨阴脉:在于手掌中,出内阴两骨之间,上骨下廉,筋之上,出臂【】内阴,入心中【】”。车淑娅等通过对传世文献的检索,认为“手掌”一词最早出现在东汉,但简帛医书中已有“手掌”的用例。她认为汉以前单音词“掌”表示手掌,在东汉这个词已经复音化,但“掌”的使用频率大大高于复音词“手掌”。“掌”的复音化,代表了一批人体部位名称复音化的情况,类似的还有“肩胛”“头发”“骨髓”等,这类复音词从意义构成上来看,第一个语素是羡余成分,并不符合语言经济性原则,但却恰恰反映了语言发展过程中词义由分析到综合以及对表义精确性的要求[33]。

-

简帛医书中,表示“可能”或“能够”意义的动词既有单音词“可”的用法,也有复音词“可以”,如《养生方》20:“虽旦暮饮之,可殹。”《五十二病方》343:“(汤)温适,可入足,即置小木汤中,即【□】殹。”《养生方》172:“燔螑,冶。裹其灰以GFED1手,可以翕壶折角,益力。”张显成对马王堆汉墓帛书中的《阴阳灸经甲》《阴阳灸经乙》《五十二病方》《养生方》《十问》《天下至道谈》中的“可以”进行考察,发现在这6种文献中,“可+以”的组合共17个,包括否定形式“不+可以”,他认为这些“可以”全部是复音词,这充分说明了“可以”作为复音词在当时的成熟程度[34]。

以上单复音词表示同一概念的例证,可以说明词汇系统内部单复音词的竞争,也反映出词汇从单音向复音发展中间阶段的一些趋势:一是当时新出现的一些复音词尚不稳定,汉语复音化进程还处于中间阶段,因此两种表达并存;二是词汇复音化的动因在于意义/概念表达的需要。同样一个概念,用单音词表示所指不明确,且有的单音词本身具有不止一个义项,如不结合上下文和医学知识就很容易引起误解,如“石”指“石脂”、“男”指“阴茎”等。这些词多为名词,医书文献要求概念表达的科学性、专业性,用双音节表义更易明确其所指,这些词必然走上复音化道路。药名、病症名、人体部位名等多为双音节词或多音节词,但这些名词也并非仅用于医学领域,很多词也在全民词汇中使用,这些率先复音化的词汇反映出复音化的深层次动因,即表达复合概念的需要。正是由于社会发展,语言表达复杂意义和复合概念的需求逐步增多,这一时期的复音词数量开始增加,起初是单复音词并行使用,尚处于竞争阶段,但从后世使用的情况来看,复音词的表达形式最终战胜了单音词。

一. 简帛医书词汇系统概貌

二. 简帛医书单复音词词性分布

三. 简帛医书单复音词词频比较

四. 简帛医书单复音词表示同一概念

1. 青蒿

2. 柴胡

3. 栝楼

4. 牡蛎

5. 蜂蜜

6. 石脂

7. 卢茹

8. 白处病

9. 阴茎

10. 手掌

11. 可以

-

从简帛医书中发现的复音词新词新义,也是观察当时词汇复音化的一个角度。词汇发生变化,首先体现为新词新义的出现,尤其是在汉语复音化的进程中,复音词新词新义的情况及其在整个词汇系统中所占的比例、词性的分布情况等,都能够从一定程度上说明当时词汇复音化的进程。田启涛等认为汉语词汇复音化是从新词复音化开始的[35]。方一新认为西汉时期已有不少口语词汇出现在文献中,但较集中反映口语面貌的文献主要出现在东汉,如佛经译文、乐府诗歌等,应加强对东汉语料尤其是新词新义的发掘[36]。简帛医书材料是口语性很强的文献,且成书时间均早于方一新所说的东汉口语文献,其中的复音词较真实地反映了这批文献所在时代复音词的情况,我们从汉语史角度将简帛医书中的复音词与其前后的传世文献、出土文献进行比较,凡其他文献中晚出或不见但在简帛医书中已出现且较具代表性的复音词或词义,我们视之为新词新义。需要指出的是,我们在统计复音新词新义时,将专用性极强的医学词汇排除在外,仅统计全民语言中使用的常见医学词汇及普通词汇,引用的传世文献语料均来自《汉语大词典》[37]。据统计,简帛医书中有105个新词,包括名词81个、动词14个、形容词8个、量词1个、拟声词1个,其中有些现象值得关注。

-

简帛医书新词中名词比例最大,构词形式较丰富,有联合式、附加式、偏正式等。例如:

-

灵魂、心神。《武威医简》21-22:“黄帝治病神魂忌:人生一岁毋灸心,十日而死。”此词原以为产生于南北朝,如鲍照《梦归乡》:“惊起空叹息,恍惚神魂飞。”

-

珍珠。《胎产书》5-6:“欲产女,佩簪珥,绅珠子,是谓内象成子。”此词原以为产生于明代,如《初刻拍案惊奇·卷二一》:“苦也!我生受数年,只选得这包珠子。”马真认为先秦还没有“~子”的形式[1],但我们发现简帛医书中已有用例,且结合上下文,其词义非常清楚,说明在上古汉语的晚期,已经开始出现这种构词形式。

-

居住的地方。《胎产书》3:“二月始膏,毋食辛臊,居处必静,男子勿劳,百节皆病,是谓始藏。”此词原以为产生于南北朝,如《后汉书·袁安传》:“居处仄陋,以耕学为业。”

-

行巫术时的一种步伐。《五十二病方》452:“禹步三,取桃东枳(枝),中别为【□□】□之倡,而筓门、户上各一。”此词原以为产生于唐代,如王昌龄《武陵开元观黄练师院》:“松间白发黄尊师,童子烧香禹步时。”出土文献中,《周家台秦简》及《放马滩秦简》也有此词,如《周家台·病方》326-327:“见东陈垣,禹步三步,曰:皋!敢告东陈垣君子,某病龋齿,苟令某龋已,请献骊牛子母。”《放马滩·日甲》66-67:“禹须臾行不得择日:出邑门,禹步三,向北斗,质画地。”“禹步”一词之所以首先出现在简帛医书中,是由于上古巫医不分家,简帛医书中记载的治病方法有不少都是古老的祝由术,这也体现了简帛医书词汇的文化价值。

-

简帛医书中的形容词新词,意义多表示情貌,构词形式以语音重叠构词为主,或是“~然”的附加形式。语音构词手段属于复音词早期的构词手段,在先秦时期居多。学界一般认为,在复音词大量增加的阶段,语法构词成为主要的构词手段,这也是汉语复音化进程加快的标志。但与简帛医书中以语法构词为主的名词、动词相比,形容词新词仍然以语音构词为主要手段,这也是复音化过程中不同词性的词之间发展不平衡性的体现。如:

-

缓慢貌。《阴甲》20-21:“食则欲呕,得后与气则怢然衰,是巨阴眽(脉)主治。”此词不见于语文辞书。

-

疲乏劳顿貌。《五十二病方》400-401:“在于喉,若在它所,其病所在曰【□□□□□□□□□】核,毁而取【□□】而【□】之,以唾溲之,令仆仆然,即以傅。”“仆仆”一词原以为产生于宋代,如范成大《酹江月·严子陵钓台》:“富贵功名皆由命,何必区区仆仆。”

-

迅速。此词未见于语文辞书。《五十二病方》216:“炙蚕卵,令篓篓黄,冶之。”

-

光闪烁貌。《万物》W057:“为荧荧之火以鸟爪也。”此义原以为产生于东汉,如秦嘉《赠妇诗》:“飘飘帷帐,荧荧华烛。”

-

简帛医书中的动词新词不多,但有两组同素异序词值得关注,如:

-

沐浴、洗澡。《引书》6:“秋日,数浴沐,饮食饥饱恣身所欲,入宫以身所利安,此利道也。”先秦时期已有“沐浴”一词,如《周礼·天官·宫人》:“宫人掌王之六寝之修,为其井匽,除其不蠲,去其恶臭,共王之沐浴。”但在传世文献中,“浴沐”一词仅见于近代文学作品,如:郭沫若《女神》:“她太热烈了,怕她自行爆裂;还在海水之中浴沐着在!”简帛医书文献中“沐浴”的用例,如《五十二病方》447:“人蛊而病者:燔北向并符,而蒸羊GFED4,以下汤淳符灰,即【□□】病者,沐浴为蛊者。”

-

呼吸吐纳的道家养生之术。“呴吹”一词未见于语文辞书。《却榖食气》1:“为首重足轻体轸,则呴吹之,视利止。”“吹呴”一词始见于先秦,如《庄子·刻意》:“吹呴呼吸,吐故纳新,熊经鸟申,为寿而已矣。此道引之士,养形之人,彭祖寿考者之所好也。”同样,简帛医书文献中也有“吹呴”的用例,如《引书》104:“是以必治八经之引,吹呴呼吸天地之精气。”

上述两组词在简帛医书中意义完全相同,“沐浴”一词先秦就产生了,简帛医书中有“浴沐”“沐浴”并用的情况,后来的文献中基本都是用“沐浴”,辞书记载的“浴沐”的用例是在现代文学作品中,不排除是为了修辞效果而故意改变语序,可见在简帛医书文献中表示这一意义的两个语素顺序尚未固定,后来“沐浴”逐渐取代“浴沐”成为一个固定双音节词。“吹呴”产生于先秦,在简帛医书中出现了“呴吹”“吹呴”并用的情况,后来二词并用一直存在,由于此词指一种呼吸养生之法,运用的语域极为有限,因此这个词的两种形式没有形成竞争,都继续留在语言中,哪一个语素在前哪一个在后,主要取决于使用者的主观选择。程湘清认为这一类同素异序的联合式结构,在复音化的过程中语素的字序有一个逐步稳定的过程[4]133。这都是当时的汉语复音化进程尚未完成因而词汇处于变动之中的表现。

-

简帛医书中还存在不少新义,复音词的新义共有45项,也说明了当时复音词的发展,不少复音词已经不再仅有本义,而引申出了其他的含义,这也是复音化进程加快的证明之一,我们也举一些例子说明:

-

泛指仙女。本义专指巫山神女,如宋玉《神女赋》,神女即巫山神女。简帛医书中的用例,如《五十二病方》217:“天神下干疾,神女倚序听神语,某狐父非其处所。”此义原以为产生于南北朝,如郦道元《水经注·渭水三》:“始皇与神女游,而忤其旨。神女唾之生疮。始皇谢之,神女为出温水。”

-

醋的别名。本义为“劣质的酸酒”,此义在《释名》中就有了。《释名·释饮食》:“苦酒,淳毒甚者,酢且苦也。”简帛医书的用例,如《五十二病方》340:“置泥器中,旦以苦酒□端,以器【中】泥傅伤,□【□】之,伤已。己用。”此义在传世文献中最早见于《晋书》,如《晋书·张华传》:“陆机尝饷华鲊,于时宾客满座,华发器,便曰:‘此龙肉也。’众未之信,华曰:‘试以苦酒濯之,必有异。’”

从简帛医书中的150个复音新词新义的情况来看,名词的新词新义共计110个,所占比重最大,约占新词新义总数的73%,其中名词新词81个、新义29项。其次是动词,新词新义共计28个,其中动词新词14个、新义14项,约占总数的19%。形容词新词新义共计10个,其中形容词新词8个、新义2项,约占总数的6%。此外,还有量词和拟声词的新词新义各1个,约占总数的2%。复音新词新义在词性上的不平衡性与前面各项统计数据的不平衡性保持一致,说明不同词性的词在复音化进程中的发展程度不一,名词的发展明显领先。

一. 大量的名词新词

1. 神魂

2. 珠子

3. 居处

4. 禹步

二. 以语音手段构词的复音新词

1. 怢然

2. 仆仆然

3. 篓篓

4. 荧荧

三. 同素异序词的并存

1. 浴沐、沐浴

2. 呴吹、吹呴

四. 复音词义项的发展

1. 神女

2. 苦酒

-

通过对简帛医书单复音词数量及使用频率的比较分析,简帛医书新词新义的研究,以及与甲骨文、金文、先秦两汉传世文献等的词汇情况对比,根据简帛医书词汇系统中单复音词的词数、词性、使用频率以及新词新义情况,可以得出有关上古汉语晚期汉语复音化进程与动因的几点认识。

-

简帛医书中,医用词汇领域复音词的数量远远多于单音词。在普通词汇领域,单复音词的数量已大致相当。从词汇数量的统计数据来看,复音词的绝对数已经不小了。与先秦时期的传世文献相比,这一时期复音词的数量和占比都有比较大的增幅,从表 5可见这种变化:

从简帛医书单复音词与其他几种先秦文献的单复音词数量对比来看,简帛医书中单复音词的比例和战国晚期的《韩非子》比较接近。另据管锡华对《史记》词汇的统计,《史记》单音词4 000多个、复音词3 000多个[39],单复音词大概的比例与简帛医书文献一致。即使排除医学词汇,这个比例也没有很大变化,复音词的数量占比仍高达43%,这是由简帛医书口语性强的文献特征决定的。词汇的绝对数量只是研究汉语词汇复音化的其中一个指标,具体的复音化进程还需要结合词汇使用的频率来考虑。通过纵向比较各类文献中的单复音词数据,我们认为,在简帛医书文献成书的年代(秦代到西汉末期的200余年间),汉语复音化的进程处于快速发展的时期,大量的复音词在这一时期出现。

王力说:“虽然古今书籍有限,不能十分确定某一个语义必系产生在它首次出现的书的著作年代,但至少我们可以断定它的出世不晚于某时期;关于它的死亡,亦同此理。”[40]根据这个标准,我们从简帛医书中发现了较多复音词的新词新义。简帛医书的复音新词新义占到整个复音词词汇的近10%。而单音词的情况则不同,由于在两汉之前,单音词占绝对优势,因此简帛医书中的单音词很难判定为新词,而单音词的新义据我们统计,也仅有“产”“财”“冶”等不超过20个。从比例上看,复音词占新词总体构成的80%以上。据董志翘对唐代文献《入唐求法巡礼行记》词汇的研究表明,在该文献中,复音词新词的比例为95%。从简帛医书中单复音词新词新义的数量来看,在当时复音词已经成为产生新词的主要方式,单音词的能产性大大下降[41]。

-

单复音词的数量主要反映其在词汇系统中所占的比重,这对判断汉语词汇的复音化有一定意义,但同时还应从词的使用情况来判断这些词是否在语言中属于核心词汇。一般来说,使用频率越高的词汇,代表其在语言中的活跃程度越高,也就越占据了词汇系统的核心地位,而使用频率越低的词汇则表明其在当时的词汇系统中尚处于边缘地位[42]。

在简帛医书中,复音词虽然数量已经占到整个词汇系统的一半以上,但如果结合使用频率来看,则不能据此推断当时的汉语词汇已经以复音词为主了,因为在实际使用中,单音词使用频率与复音词使用频率的比例大概为7∶1,而且这种使用频率上的较大差异稳定地体现在医用词汇和普通词汇以及各种词性的单复音词中,无一例外。可以认为,在简帛医书所在的上古汉语晚期,无论在专用还是普通语言领域,单音词仍然占据了汉语词汇系统的核心地位,大多数复音词的使用频率都较低,在语言中的活跃程度不高,有的甚至尚处于从临时性组合到固定词的过渡阶段。仅凭很少的用例和较低的使用频率,还无法完全确定这些词汇复音化是否已经完成。

-

在简帛医书中,有不少单音词、复音词指称同一概念的用例,这些词都是名词,主要是药名和病症名。且在整个简帛医书词汇系统中,复音名词的数量是最多的,这与复音词产生的动因一致。《荀子·正名》:“单足以喻则单,单不足以喻则兼。”[43]随着社会发展,人的认知水平提高,概念表达需求也从单一到复杂,原有单音词已无法满足语言交际对词义准确、清晰的要求,语言内部就会产生突破单音格局向复音化发展的内驱力。在简帛医书词汇中,医用词汇对于词义准确度的要求更高,表达的概念更为复杂,很多药名、病症名称、人体部位名、导引术式名等都无法用一个单音词表达,因此大部分医用名词都是复音词。据匡腊英等对甲骨文复音词的研究,甲骨文中的复音词主要是专名(人名、地名)、时间名词、官职名称以及从这几类名词转化而来的普通名词[30]。从金文词汇到简帛医书词汇体现出来的在名词复音化上的一致性充分说明,复音词出现的最初动因是为了满足指称复杂概念的需要,尤其是一些专用名词,这从最早甲骨文中出现的复音词到后来简帛医书文献中的复音词都是如此。简帛医书复音词的情况也反映了上古汉语晚期医学的发展,以及对药物、病症、人体部位等认识的逐渐科学、规范。从单复音词指称同一事物的用例来看,复音词表达的所指显然更明确,而单音词所表示的概念则需要根据上下文,甚至参考其他传世医学文献才能予以确认。

对出土简帛医书词汇的全面考察,是对汉语词汇史研究中薄弱环节的有力补充,是汉语词汇复音化研究对出土文献材料的充分利用,直接反映了从上古汉语到中古汉语的过渡阶段词汇发展演变的情况,对于科学描写上古汉语晚期词汇复音化进程,构建更加完整的汉语词汇史乃至汉语史都具有积极意义。简帛医书词汇中复音词在词性分布上的差异,无论在共时还是历时层面,都反映出名词在复音化进程中的领先地位,除了定量统计之外,简帛医书词汇中单复音词在同一概念上的竞争,以及复音词新词新义上体现的特征,都与单复音词数据上表现出的规律具有一致性,也与同期传世文献词汇相互印证。

下载:

下载: