-

中学阶段是个体发展的一个关键期,其身心会发生剧烈变化,这些变化或多或少地从其生活、学习、交往等活动中反映出来,导致心理健康问题产生的概率增加,尤其是抑郁问题[1].抑郁是心理健康的消极指标[2],它不仅会增加中学生自杀和物质滥用的风险,还会损害他们的社会关系、认知功能和学业表现[1, 3-5].因此,探索中学生抑郁形成的影响因素,对预防相关心理行为问题的发生,促进并维护心理健康具有重要意义.

心理素质与心理健康关系模型认为,心理素质可以直接或间接影响个体的抑郁状况[6].心理素质是学生素质结构的重要组成部分,它以生理条件为基础,将外在获得刺激内化为稳定的、基本的、内隐的,具有基础、衍生和发展功能的,并与人的适应、发展和创造行为紧密相连的心理品质,由认知、个性和适应性3个维度构成[7-8].心理素质与心理健康之间是“本”与“标”的关系,通常心理素质高的人,心理经常处在健康状态;心理素质低的人,心理经常处在不健康状态[9].心理素质是个体的一种重要内在品质,是抑郁发生的内在诱因[10],它能显著负向预测中小学生的抑郁状况[11-12].虽然心理素质与抑郁的关系已得到广泛认可,但鲜有研究探讨中学生心理素质影响抑郁的内部机制.

抑郁的素质—压力理论认为,抑郁发生有2方面原因:一是压力事件(如学习困难、死亡、离婚等);二是个体的抑郁性素质(如应对方式、人格、归因方式、生物素质等)[13].其中,应对方式是影响个体心理健康的稳定因素,是个体在面对挫折和困难时所采用的认知模式和行为方式[14],研究者通常将其分为积极应对(问题指向性应对)和消极应对(情绪指向性应对)[15],面对相同压力事件时,采取不同应对方式的个体可能会对其心理健康产生不同影响.针对不同群体的研究都表明积极应对与抑郁负相关,消极应对与抑郁正相关[12, 16-18].然而,少有研究比较积极应对和消极应对对抑郁的作用是否存在差异.

关于心理素质与应对方式的关系,已有研究发现[19],对军人进行心理素质训练能改善其应对方式,进而提高他们的心理健康水平;针对小学生的研究发现[12],高心理素质的个体更多采用积极应对方式,更少采用消极应对方式,抑郁水平更低,应对方式在心理素质与抑郁间起中介作用.目前还未见实证研究报告中学生的心理素质、应对方式与抑郁的关系.

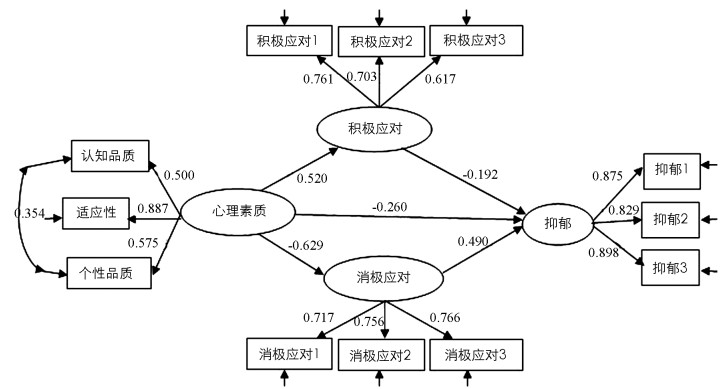

综上,本研究拟以心理素质与心理健康的关系模型和抑郁的素质—压力理论为基础,验证中学生心理素质、应对方式与抑郁的关系模型(图 1),同时比较积极应对和消极应对的中介作用是否存在差异.本研究假设:① 中学生心理素质正向预测积极应对,负向预测消极应对;② 应对方式在中学生心理素质和抑郁间起中介作用;③ 消极应对的中介作用大于积极应对的中介作用.

全文HTML

-

采用整群随机抽样方法,从7个省市(江苏、吉林、湖南、天津、河南、四川、广东)11所中学选取初一到高三6个年级的中学生为调查对象.共发放问卷2 080份,最终获得有效问卷1 790份.其中,初一375人,初二331人,初三240人,高一272人,高二304人,高三268人,即初中946人,高中844人;男生898人,女生892人;年龄10~22岁(M=15.14;SD=1.88).

-

该问卷以冯正直和张大均编制[20]、杨念修订[21]的中学生心理素质问卷为基础,根据心理素质双因子模型,进行再次修订[22].分别选取能够代表认知品质、个性品质、适应性且因子载荷值高(>0.30) 的题项,形成中学生心理素质问卷(简化版),共34题,5点计分,从1“非常不符合”到5“非常符合”.心理素质总分为3维度得分之和,得分越高,心理素质越好.本研究中认知品质、个性品质和适应性维度的α系数分别为0.88,0.79,0.75,总问卷的α系数为0.90.

-

该问卷适用于调查多种人群的特质应对方式,2个维度,即消极应对和积极应对,共20题,5点计分,从1“非常不符合”到5“非常符合”.各维度内题目得分相加即得该维度总分[23].本研究中此问卷消极应对和积极应对维度的α系数分别为0.78和0.68.

-

该量表适用于调查一般人群的抑郁状态,共20题,单一维度,4点计分,即1“偶尔或无(少于1天)”,2“有时(1~2天)”,3“时常或一半时间(3~4天)”,4“多数时间或持续(5~7天)”[23].得分越高,抑郁程度越高.本研究中此量表的α系数为0.88.

-

以班级为单位进行团体施测,学生完成问卷后当场收回.所得数据运用SPSS 19.0和Mplus 7.0进行处理.

1.1. 被试

1.2. 研究工具

1.2.1. 中学生心理素质问卷(简化版)

1.2.2. 特质应对方式问卷

1.2.3. 流调中心用抑郁量表

1.3. 研究程序和数据处理

-

采用Harman单因素法检验本研究中的共同方法偏差,使所有测量题项负荷在一个共同潜因子上[24],结果显示,模型拟合不良(χ2=21 935.094,df=2627,χ2/df=8.350,RMSEA=0.064,CFI=0.508,TLI=0.494,SRMR=0.080)[25],即本研究中不存在可以解释大部分变异的方法学因子,不存在明显的共同方法偏差.

-

本研究中数据偏度系数在-0.09~0.39之间,峰度系数在-0.38~0.22之间,说明数据基本符合正态分布.方差膨胀因子(VIF)在1.35~1.89之间,说明数据不存在多重共线性问题.平均数差异检验的效应量Cohen's d值大于0.20,统计显著的结果才有实际意义[26].独立样本t检验结果和d值表明,中学生心理素质得分的学段差异有统计学意义,初中生高于高中生,t(1 788)=5.92,p<0.001,d=0.28;消极应对得分的性别差异有统计学意义,男生低于女生t(1 788)=-5.57,p<0.001,d=-0.26.

表 1列出了各变量的平均数、标准差及变量间相关系数.相关分析表明,心理素质、积极应对与消极应对、抑郁呈显著负相关;心理素质与积极应对呈显著正相关,消极应对与抑郁呈显著正相关.

-

在检验变量间的结构关系之前,首先进行验证性因素分析(CFA)以对测量模型进行识别[27].本研究的测量模型由4个相互关联的潜变量构成:心理素质、积极应对、消极应对和抑郁.为控制测量误差膨胀,提高变量心理测量学特性[28],本研究将积极应对、消极应对和抑郁的题项分别随机打包为3个项目包. CFA结果显示测量模型拟合良好:χ2=435.267,df=47,χ2/df=9.261,RMSEA=0.068,CFI=0.960,TLI=0.944,SRMR=0.045[25, 29],故可以建立结构模型.

-

本研究对缺失数据采用全信息极大似然估计法(FIML)进行处理,用极大似然估计法(ML)和偏差校正的非参数百分位Bootstrap法(设置1 000次重复取样和95%的置信区间)建立结构方程模型检验应对方式在中学生心理素质和抑郁间的中介效应,并检验中介效应显著性.同时,根据独立样本t检验结果,为控制性别和学段对研究结果的影响,在中介效应分析中对性别和学段进行控制.此外,心理素质中的认知品质和个性品质的残差相关.结果表明,数据拟合良好,χ2=673.790,df=64,χ2/df=9.856,RMSEA=0.073,CFI=0.939,TLI=0.914,SRMR=0.052[25, 29].如图 2和表 2所示,心理素质对抑郁的直接效应显著(β5=-0.260).若中介效应平均估计的95%置信区间(CI)不包括0,则此中介效应在0.05的水平显著[30].因此,积极应对、消极应对在心理素质和抑郁间都起显著部分中介作用,中介效应占总效应的比例分别为0.520×(-0.192)/-0.668=14.970%,-0.629×0.490/-0.668=46.108%.

在中介模型中设置辅助变量来检验积极应对和消极应对中介效应的差异[31].结果显示,二者在心理素质和抑郁间的中介作用差异有统计学意义(β1β3-β2β4=0.208,p<0.001),消极应对的中介作用显著大于积极应对.

2.1. 共同方法偏差检验

2.2. 描述统计

2.3. 应对方式在中学生心理素质和抑郁间的中介效应检验

2.3.1. 测量模型

2.3.2. 结构模型

-

本研究发现中学生的心理素质与积极应对呈显著正相关,与消极应对呈显著负相关,这与以往研究结果一致[12, 19, 32].高心理素质的个体具有良好的认知品质和个性品质,能正确认识和对待客观事物,形成合理信念,面对压力事件时,更易于采取积极应对方式来适应环境变化;而低心理素质的个体遇到类似生活事件时,更易于采取消极应对方式.

心理素质与抑郁呈显著负相关,这与以往针对不同群体的研究结果类似[12].心理素质越高的中学生,体验到的抑郁等消极情绪越少.心理素质越高越健全的个体具备良好的适应能力,能够合理调控自己的情绪和行为,努力促使自身与环境取得协调.这类个体在应对各种生活事件时,心理素质所起的调控作用较大,产生的抑郁情绪较少,有利于维护个体的身心健康.

积极应对与抑郁呈显著负相关,消极应对与抑郁呈显著正相关,这与以往研究结果基本一致[18, 33].应对方式越消极的学生越容易体验到抑郁情绪.中学生在面对压力时不要试图逃避、幻想、找借口等,而要学会主动解决问题、求助等,使问题得以有效解决,消除或减少压力带来的消极情绪.

-

本研究发现心理素质不仅可以直接作用于抑郁,还可以通过应对方式间接作用于抑郁.应对方式的部分中介效应显著,且总中介效应(61.078%)所占比例较大,这一结果肯定了应对方式在心理素质和抑郁间的重要作用,为我们理解心理素质影响抑郁的内部机制提供一个视角.良好的心理素质能促进和维护个体的心理健康[6],减少抑郁情绪的产生和发展.心理素质水平较高的个体,在面对学习压力、生活压力以及成长过程中的内在矛盾冲突时,通常会主动采取问题解决、寻求帮助等积极应对方式,使问题得以有效解决,减轻压力、冲突等带来的困扰,缓解焦虑、抑郁等负面情绪体验.而心理素质水平较低的个体在面对类似压力事件时,容易放弃努力,表现较为消极,找借口、推卸责任、回避问题,甚至沉溺于幻想之中,问题不能得到及时有效解决,从而陷入自责、抑郁之中.因此,教育工作者应制定适宜的心理素质和应对方式培养训练方案并加以实施,努力提升学生的心理素质水平和应对能力.

此外,本研究还发现消极应对在心理素质和抑郁间的中介作用显著大于积极应对,这支持了应对方式与心理健康的元分析结果:消极应对、混合应对与心理健康的关系更为密切,消极应对和混合应对对心理健康的破坏作用大于积极应对的促进作用[14].消极应对是情绪指向性的应对,并不有助于问题的解决,没有妥善处理的问题会持续影响个体的生活,使其长期沉浸在消极情绪之中;而积极应对是问题指向性的应对,个体通过自身努力促进问题尽快解决,焦虑、苦恼、抑郁等负面体验通常会随之得以消除或减轻.而且,个体有效解决问题有助于增强其成就感和自信,带来积极情绪体验.这提示我们,对于预防或减轻中学生抑郁而言,老师和家长在引导中学生增加积极应对方式使用的同时,更要注重引导他们减少消极应对和混合应对的使用,这样或许能收到更好的效果.

-

本研究存在一些局限:首先,本研究仅探讨了影响抑郁形成的个体因素,并未涉及环境因素,如父母教养方式、家庭氛围、班级氛围等,日后可以进行考察研究.其次,本研究釆用问卷调查法,方法比较单一.如有条件可考虑采用观察、访谈和实验等多种方法相结合,取长补短,更全面了解真实情况.

3.1. 中学生心理素质、应对方式和抑郁的相关

3.2. 中学生应对方式在心理素质与抑郁间的中介作用及差异

3.3. 局限与展望

-

1) 心理素质与消极应对、抑郁显著负相关,与积极应对显著正相关;积极应对与抑郁显著负相关,消极应对与抑郁显著正相关.

2) 控制性别和学段因素后,应对方式在中学生心理素质与抑郁间起显著部分中介作用,且消极应对比积极应对的中介作用更强.

下载:

下载: