-

土壤可溶性碳、氮(DOC和DON)虽然仅占土壤有机碳、氮很小的一部分,但它是土壤有机碳、氮库中最活跃的组分之一,同时也是微生物生长和分解过程中的重要能量来源,在土壤生态系统碳、氮循环过程中具有重要作用[1],作为土壤活性组分指标,对环境变化非常敏感,对自然和人为干扰的响应快速且具有指示作用[2].目前,国内对森林、草原、湿地及农田生态系统的土壤可溶性碳氮开展了大量的研究,得出土壤DOC和DON变化受生物因素(植物和微生物)、非生物因素(温度、湿度、土壤理化性质和水文情势等)和人为因素(土地利用方式和土地管理方式)的影响[3-9],而三峡库区消落带作为一类特殊的湿地生态系统,周边水、陆生态系统物质、能量和信息转移与转化的活跃地带,具有缓冲带的功能和植物护岸功能,同时对外界环境的变化很敏感[10],但对不同淹水期造成DOC和DON质量分数变化的相关研究还非常匮乏.最高水位为155 m时,对已淹区(145~155 m)、未淹区(155~175 m)和对照区(175~185 m)研究发现,有机质、全氮、水解性氮和pH等土壤养分差异性无统计学意义[11-12].三峡水库完成蓄水后,形成了最高水位175 m、最低水位145 m、垂直落差30 m、总面积约348.93 km2的消落带.目前有学者进行了消落带土壤中有机质,全氮和微生物量碳、氮等土壤养分和微生物活性研究,并且得出不同淹水期有明显的季节变化和高程差异等结论[13-15],但对不同淹水期内消落带土壤可溶性碳、氮的研究还较少.本文以三峡库区的涪陵区珍溪镇王家沟典型消落带土壤为研究对象,通过1年的野外实验观测和室内分析,主要探讨消落带内不同淹水期土壤DOC及DON的季节变化特征及其差异,揭示水库高水位运行后消落带土壤碳、氮的变化趋势,为研究消落带土壤环境质量和水土变化提供新的认识和理论依据.

全文HTML

-

研究区位于重庆市涪陵区珍溪镇王家沟(北纬29°54′,东经107°27′),该地区具有三峡库区典型的山地、丘陵夹沟谷的地形、地貌特征,地貌类型以低山丘陵为主.其消落带地势平坦,人为干扰因素较少,属于三峡水库典型流域开阔河段冲积土型消落区.年平均气温为17.9 ℃,月气温最高月在8月,平均为28.6 ℃,最低月在1月,平均为7.1 ℃,年平均降水量为1 006.8 mm,太阳辐射量年平均3 360.02 MJ/m2.

-

在研究区域内选择开阔河段冲积土型消落带为研究对象,180 m高程为对照点,而175,165和155 m处于消落带内,表现为季节性淹水.在实验期间内,175 m高程为短期淹水(约90 d),但由于淹水较浅,在淹水期间通过搭设栈桥的方式仍然进行了土壤样品的采集;165 m高程为中期淹水(约175 d),155 m高程为长期淹水(约260 d),由于这2个高程淹水较深,故没有进行土壤样品的采集.土壤样品每周采集1次.在每个高程上分别随机设置3个面积为1 m×1 m的样方,每个样方内设置3个采样点,采样深度为0~20 cm,在每个采样点内采用蛇形采样法采集土样,充分混合后去杂,分成两部分:一部分土壤样品风干过筛,测定土壤有机碳(SOC)、全氮(TN)等;另一部分鲜土样放置于冰箱中并于4 ℃下保存,用来测定土壤含水率、NH

$^{﹢}_{4}$ 、NO$^{-}_{3}$ 、DOC及溶解性总氮(TDN)等. -

可溶性碳氮的测定[16]:称取10g鲜土壤样品放入100 mL离心管中,按照土水比1:2在离心管里加入20 mL去离子水,常温下振荡1 h,用离心机高速离心10 min,转速为4 000 r/min,取上清液用0.45微孔滤膜过滤,用Multi N/C 2100(德国耶拿)分析仪测定滤出液测定DOC和TDN的质量分数.土壤铵态氮(NH

$^{﹢}_{4}$ -N)[17]和硝态氮(NO$^{-}_{3}$ -N)[18]采用氯化钾溶液浸提后,利用流动注射分析仪(FIAstar 5000)测定. DON的测定主要是差减法,即用总的溶解氮减去铵态氮与硝态氮之和,如下式:采用重铬酸钾氧化法测定土壤有机碳质量分数[19],凯氏定氮法测定全氮[19].在采集样品的同时用JM624型便携式测温计测定地下5 cm处土壤的温度,采用烘干法测定土壤含水率[19],采用土:水=1:2.5水浸提酸度计法测定土壤pH[19].

-

用SPSS 17.0软件对各个淹水期在相同时间段内(2011年5月22日至2011年9月3日)以及同一淹水期不同季节的SOC,TN,DOC和DON质量分数及其分配比和碳氮比进行单因素方差分析(ANOVA),变量间的相关关系采用Pearson相关统计方法进行分析.采用Origin 8.5作图.

1.1. 研究区域概况

1.2. 土壤样品采集和测定方法

1.2.1. 样品采集

1.2.2. 测定方法

1.3. 数据处理

-

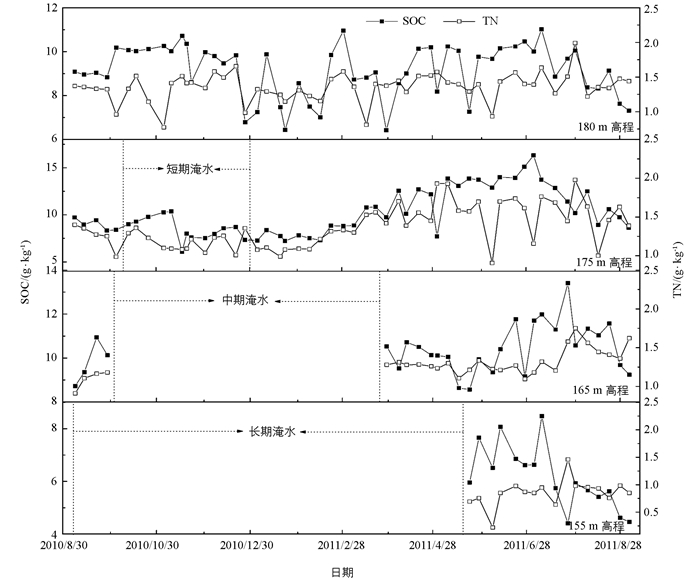

实验期间按9-11月划分为秋季,12-次年2月为冬季,3-5月为春季,6-8月为夏季来进行四季的划分.由图 1可知,短期淹水与对照点SOC质量分数的变化趋势大致相同,变化范围分别为6.07~16.31 g/kg和6.43~11.01 g/kg.中期淹水的SOC缓慢下降再逐渐升高后下降,变化范围为8.56~13.41 g/kg.长期淹水先呈波浪形缓慢上升后下降,其最大值为8.48 g/kg.

对照点土壤TN变化趋势比较稳定,多数在1.5 g/kg上下波动,变化范围为0.77~1.99 g/kg.短期淹水TN的季节变化呈现出现先下降后上升、再下降的趋势,变化范围为0.99~1.98 g/kg.中长期淹水与短期淹水变化趋势相似,变化范围为0.91~1.75 g/kg和0.64~1.46 g/kg.由表 1可知,对照点的春、夏、秋、冬SOC和TN质量分数差异无统计学意义,而短期淹水表现为春夏明显高于秋冬季节(p<0.05),经过短期淹水后,SOC和TN春夏明显上升.

由表 2可知,在相同时间段内,中短期淹水SOC质量分数显著高于对照点(p<0.05),而长期淹水SOC含量则显著低于对照点(p<0.05),即淹水时间明显影响了SOC的分布,中短期淹水能够促进SOC的积累,而长期淹水则导致SOC降低,使碳素流失.中短期淹水TN质量分数与对照点之间无明显差异,但长期淹水TN质量分数显著低于对照点(p<0.05),表明中短期淹水对土壤TN影响不明显,而长期淹水却导致土壤TN降低,使得氮素流失.

-

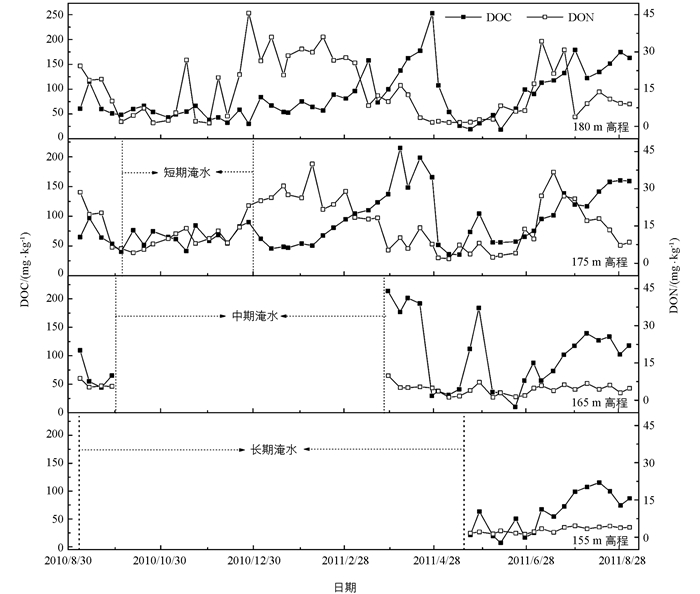

图 2描述了不同淹水期DOC和DON质量分数的季节变化.由图可以看出,对照点和3个淹水期土壤DOC质量分数具有相似的季节变化趋势,其中对照点和短期淹水的全年时间曲线呈现出双峰形态,变化范围分别为26.29~178.91 mg/kg和36.12~215.05 mg/kg;中长期淹水变化范围分别为10.10~213.81 mg/kg和7.32~115.37 mg/kg.

由图 2可以看出,对照点和短、中期和长期淹水下的DON质量分数具有相同的季节变化趋势,其中对照点和短期淹水在全年内的时间曲线大致呈现出双峰形态,变化范围分别为1.36~45.65 mg/kg和1.19~36.71 mg/kg.中长期淹水DON的时间变化比较平稳,变化范围分别为1.12~9.90 mg/kg和1.20~3.98 mg/kg.各淹水期不同季节DOC,DON的质量分数如表 3所示,对照点和短期淹水DOC质量分数在春夏明显高于秋冬季节(p<0.05),而DON质量分数冬夏高于春秋季节(p<0.05);中期淹水DOC,DON在春夏差异无统计学意义.

在相同时间内,通过单因素方差分析表明,如表 4所示,对照点、中短期淹水DOC三者之间差异性无统计学意义,而长期淹水DOC质量分数显著低于对照点(p<0.05),表明中短期淹水对土壤DOC质量分数无明显影响,而长期淹水导致土壤DOC减少.短期淹水和对照点DON间差异不明显,但中长期淹水显著低于对照点(p<0.05),表明短期淹水对土壤DON质量分数无明显影响,但中长期淹水会导致DON质量分数的大幅下降.

-

DOC或DON分配比指其占SOC或TN的大小,表征土壤生物活性有机碳库周转的敏感指标,土壤中DOC和DON分配比越高,土壤有机碳氮周转也就越快[20].由表 5可知,各淹水期DOC分配差异无统计学意义;短期淹水DON分配比和对照点差异无统计学意义,而中长期显著低于对照点(p<0.05).对照点的SOC/TN比消落带上的3个淹水期低,但差异无统计学意义.对照点和短期淹水间DOC/DON差异无统计学意义,但均显著低于中期淹水和长期淹水(p<0.05).

-

由表 6可知,DOC与SOC,TN的正相关极有统计学意义,与土壤含水率的负相关极有统计学意义;DON与TN的正相关有统计学意义,与土壤含水率、地下5 cm温度以及pH均的负相关极有统计学意义.

2.1. 不同淹水期SOC和TN分布特征

2.2. 不同淹水期DOC和DON分布特征

2.3. DOC和DON的分配比及碳氮比

2.4. 土壤可溶性碳氮与土壤理化性质的关系

-

研究发现,对照点SOC无明显季节变化,但短期淹水为春夏季高于秋冬季(p<0.05).由于背景值、监测时间和生态系统类型等不同导致SOC的季节变化存在差异[21-24].相关性表明SOC质量分数与地下5 cm土壤温度的正相关有统计学意义(p<0.05),因此,春季温度回暖,土壤温度的升高一方面使SOC分解速率加快[25],另一方面也会促进土壤中有机残体的分解[4],但短期淹水植物残体未随水流失,植物残体分解从而提高SOC质量分数[26].夏季植物生长茂盛,通过光合作用合成的有机物传输到根部,然后再以根际沉积、根系分泌和根皮脱落等形式进入到土壤中,从而补充SOC质量分数[14].另外,在秋季节,175 m高程处于淹水期,江水的浸泡冲刷会导致部分土壤碳的流失,冬季植物生长较差,进入土壤的碳源减少,从而导致短期淹水SOC质量分数在春夏季高于秋冬季.

三峡水库蓄水后,中短期淹水促进SOC的积累,而长期淹水造成SOC损失.周期性淹水一方面使土壤对营养物质的机械性吸收、阻留、理化吸附、沉淀、生物吸收等过程会更加活跃,另一方面加速了土壤养分的释放、运动和扩散过程[27],土壤营养成分是增加还是减少,还要结合流域水文变化、消落带地势特征和植被状况来定.本研究所选择的消落带坡度比较平缓,中短期淹水植物残体仍然保留在原地,增强水土保持和截留作用,降低江水对土壤的冲刷浸泡侵蚀,从而增加了外源有机质对SOC的补充.虽然有研究认为干湿交替能够促进SOC的分解速率[28],但不同水位高程土壤淹没的时间和落干的时期不同,SOC累积和分解的速率及程度均会受到影响.由消落带3个落干时间不同,夏季对照、短、中和长期淹水生物量分别为256.5,329.0,236.4和150.3 g/m2,短中期淹水植物繁茂,因此中短期淹水SOC来源充足.而长期淹水影响植物生长,减少对土壤碳的供给,高温和地表裸露可能促进了干湿交替对土壤有机质的分解速率[10].研究发现在三峡库区长期淹水的土壤会导致软化、泥化现象,表层土壤容易受浪击和雨水的侵蚀,导致土壤表层丧失[29],使得其中的碳随之流失.与对照相比,消落带中短期淹水土壤TN质量分数并无明显差异,但长期淹水土壤TN质量分数显著降低(p<0.05).土壤中氮素主要以有机态存在,土壤氮的积累和消耗程度取决于土壤有机质的积累和分解[30],相关分析表明,TN与SOC的质量分数正相关极有统计学意义(r=0.547,p<0.01),与三峡库区已有的相关研究结果相一致[10, 31-32],说明库区消落带TN和SOC具有相同的消长趋势,土壤全氮质量分数的消长在很大程度上取决于土壤有机质质量分数的变化.

-

三峡库区对照点和短期淹水土壤DOC的变化趋势相同,春夏季显著高于秋冬季(p<0.05),和SOC季节变化趋势一样.由表 5可知,DOC与SOC正相关极有统计学意义,这与SOC季节变化的原因相类似. DON与DOC的季节变化有所不同,表现为冬夏季显著高于春秋季(p<0.05),2011年1月水位下降,而对照点和短期淹水的土壤DON出现第一个峰,冬季植物生长较弱,新陈代谢不高,土壤微生物的繁衍有限,受到温度的制约,微生物数量和活性远不及夏季高,而DON上升,可能DOC和DON在土壤中的迁移转化等方面存在着差异.韩建刚等[33]研究表明,含水量从35%降低到5%以下时,NO

$^{-}_{3}$ 和NO$^{﹣}_{2}$ 质量分数从50 mg/kg左右下降到3 mg/kg左右,而DON却从24 mg/kg上升到65 mg/kg,说明土壤中可能有大量的NO$^{-}_{3}$ 和NO$^{﹣}_{2}$ 转化为DON,又Rückauf等[34]的研究表明沉积物变干过程中NO$^{-}_{3}$ -N的减少主要是转化为有机氮,这可能导致与DOC季节变化不一致,造成这个特殊现象的其他原因,还需要进一步的观测和研究.研究发现,中短期淹水对土壤DOC无明显影响,长期淹水导致土壤DOC显著降低(p<0.05);短期淹水对土壤DON无明显影响,而中长期淹水导致土壤DON显著降低(p<0.05).贾国梅等[20]研究三峡库区发现消落带长期淹水DOC质量分数明显低于对照点,与本文结果类似.由表 6可知,土壤可溶性碳氮除了受到有机物质的影响还与无机环境紧密相关.由前文可知,长期淹水造成155 m其来源减少,土壤SOC和TN质量分数低于另外3个高程,又DOC与SOC,TN正相关极有统计学意义,DON与TN正相关有统计学意义,导致长期淹水土壤的DOC和DON减少.王嫒华分3个水分梯度(45%,75%,105% WHC,WHC为土壤饱和持水量)研究DOC质量分数的变化,培养超过40 d后发现105%WHC明显低于其他两个水分梯度[35].而在本研究区域,长期淹水达260 d,土壤中的DOC随水浸泡而流失;同样DON移动性相对较强,可随水分运移而发生径流或淋溶流失[36],也导致中长期淹水DON减少.土壤pH影响土壤微生物的种类及活性,微生物的繁殖生存需要一个适宜的土壤pH值范围,有学者认为土壤pH超过8.0或低于3.0都会抑制土壤微生物量[37].由表 7可知,在本研究中,随着淹水时间的增加,土壤环境由弱酸性演变成偏碱性.相关性分析表明,DOC,DON均与pH呈负相关(表 6),且DON与pH的负相关水平极有统计学意义(p<0.01),表明该研究区域土壤微生物可能更适应酸性土壤环境,淹水可能会导致微生物生存环境恶化.综上所述,中、长期淹水土壤的DOC和DON流失可能与江水的浸泡侵蚀有关;同时,淹水时间的增加会导致地面生物量减少,土壤碳氮的供给受限;另外,淹水造成的不利于微生物生长的土壤环境可能也是导致中、长期淹水土壤的DOC和DON较低的原因之一.

-

研究表明,相比于对照点,消落带各淹水期对DOC分配比的影响均不明显,短期淹水土壤DON分配比差异无统计学意义,但中长期淹水显著降低(p<0.05),表明期淹水对土壤有机碳的周转影响不明显,而中长期淹水抑制土壤有机氮周转.土壤碳氮比是土壤质量的敏感指标,可用于衡量土壤碳氮营养平衡状况,反应土壤生物分解过程中碳和氮转化作用的密切关系.土壤生物在土壤碳氮比约为25时获得平衡营养,低的碳氮比会加快微生物的分解和氮的矿化速率,当土壤碳氮比小于25时,土壤有机氮则会出现净矿化,是微生物分解的最佳值[38].本研究各个淹水期SOC/TN小于25且较低,表明土壤有机质腐殖化程度较高,易于有机氮矿化,但各个淹水期差异性无统计学意义,表明淹水时间长短对土壤生物分解过程中碳和氮转化作用不明显,这与郭劲松等[31]在三峡库区消落带的研究一致.中长期淹水DOC/DON明显高于对照点和短期淹水且都小于25,表明DON矿化作用在对照点和短期淹水下较强,而在中长期淹水下则较弱,中长期淹水影响土壤生物分解过程中土壤可溶性碳氮转化作用.

3.1. 不同淹水期对SOC和TN的影响

3.2. 不同淹水期对DOC和DON的影响

3.3. 不同淹水期对DOC、DON的分配比和碳氮比的影响

-

三峡库区完成蓄水后,短期淹水的SOC及TN有明显的季节变化,表现为春夏季显著高于秋冬季,对照点和短期淹水土壤DOC呈现出与之相似的季节变化趋势,而DON季节变化为冬夏季高于春秋季.在相同时间段内,相比于对照点,中短期淹水SOC质量分数显著升高,TN及DOC质量分数无明显差异,而长期淹水的SOC,TN及DOC质量分数则显著降低,短期淹水DON质量分数无明显变化,而中长期淹水则明显降低.表明中短期淹水对土壤有机碳有富集作用,而长期淹水导致土壤质量变差,土壤碳氮流失.消落带各淹水期DOC分配比及SOC/TN差异不明显,短期淹水的DON分配比及DOC/DON无明显变化,中长期淹水的DON分配比显著低于对照,而DOC/DON则显著高于对照,表明淹水对土壤有机碳的周转速率和碳氮的矿化无影响,却抑制土壤有机氮周转和可溶性氮的矿化.

下载:

下载: