-

开放科学(资源服务)标志码(OSID):

-

我国许多地区都拥有丰富的旅游资源,为各地旅游业的发展提供了良好的基础,带动了当地旅游经济的快速发展,旅游经济在国民经济体系中占据着越来越重要的地位[1]. 因此,各地政府对旅游资源开发的重视程度也逐渐提高. 为了将旅游资源充分利用并转化为产业资源,促进旅游经济更好地发展,本文对旅游资源与地区旅游经济发展的错位关系进行了研究,介绍了旅游资源丰度指数和旅游经济发展指数,并将这两个指数作为旅游资源与地区旅游经济发展关系测度的评价指标. 通过对国内外研究的分析总结,引入宏观、微观空间错位指数和二维组合矩阵,构建出空间错位测度模型,测量山东省的旅游资源与地区旅游经济之间的关系. 以往的空间错位研究大多只针对某1年的数据分析地区旅游资源与经济的关系,而本研究则对山东省2008-2017年间的旅游资源与经济关系进行了空间错位测度,因此可以观察一段时间内的空间错位演化情况并加以分析.

全文HTML

-

空间错位理论是城市地理规划研究的重要理论基础之一,空间错位是指求职者居住地点在市区,而工作岗位却在郊区,这种工作与居住错位导致了弱势群体低收入、高失业率的现象[2]. 目前,学者们将空间错位理论逐渐拓宽到各个领域,针对旅游行业的空间错位研究也逐渐增多[3].

近年来,学界聚焦不同尺度条件下旅游资源与旅游经济的空间错位关系. 彭坤杰等[4]基于面板数据探讨了长江经济带旅游产业-区域经济-生态环境系统空间错位指数时空演变特征. 李凌雁等[5]综合重心模型和空间错位分析法,探讨了西部地区旅游、文化与经济发展水平空间错位的时空演变规律. 霍红等[6]采用重力模型和二维组合矩阵方法对东北地区旅游资源与旅游经济空间错位关系进行了分析,归纳和提炼出5种类型的空间错位关系. 马慧强等[7]以中国省级行政区作为分析单元,探究了中国旅游经济系统失配度空间格局分异与形成机理. 王玮芹等[8]研究了浙江县域文化资源与旅游经济的空间错位关系. 王钦安等[9]基于空间错位理论,分析了安徽省16个地级市旅游业绩与影响因素的空间耦合关系. 吴耿安等[10]选取中国31个省份作为研究对象,采用空间错位法分析了各省之间经济发展水平与文化旅游产业之间的关系. 孙晓[11]运用重力模型和二维组合矩阵,对黑龙江省旅游业发展的空间错位现象进行了研究. 佟玉权等[12]对江苏省旅游资源、绩效与接待能力之间的关系进行了空间错位研究. 王红艳等[13]针对陕西省部分地级市的入境旅游流流质与旅游资源之间的关系进行了空间错位分析,发现陕西省旅游两极分化严重. 汪丽等[14]运用空间计量方法,分析了西安市A级景点和游客到访景点的分布结构及其空间错位特征. 刘敏等[15]探究了山西省A级景区与旅游收入的空间错位现象. 朱怡婷等[16]分析了新疆景区游览人数重心与景区收入重心的空间错位现象. 丁敏等[17]以皖南国际文化旅游示范区为研究点,对该旅游区旅游资源和经济的空间错位关系进行了研究,并将错位关系划分为双高、双低、负向错位以及正向错位4种类型加以分析.

文献梳理表明,国内已有不少采用空间错位理论进行旅游发展因素研究的成果,但大都采用2~3个指标对旅游空间错位进行分析研究,且时间跨度较短,对于较长时间段的旅游空间错位演变过程研究较少,在旅游资源与经济长时间段的差异探索方面还有很大的研究空间. 本文以山东省较长时间段旅游资源与地区旅游经济发展关系的演化作为研究对象,建立空间错位测度模型,深入分析二者的影响因素.

-

区域旅游经济发展领域的研究重点长久以来一直聚焦于对旅游资源与旅游经济关系的探究. 最早的相关研究要追溯到1966年,该研究对位于宾夕法尼亚的两个处于竞争关系的相似景点采用旅游无差异曲线探寻旅游者的选择倾向,最终发现旅游者选择具有一定的资源指向性特征,即对旅游景点的选择与旅游资源禀赋存在一定的相关性[18]. 许贤棠等[19]对湖北省内13个地市州的旅游资源综合优势度进行测算,并与旅游经济的发展水平进行相关性研究,证明旅游经济发展不仅与旅游资源相关,还与该区域的经济发展水平存在相关性. 而在杨勇[20]的研究中,发现旅游资源对旅游产业发展的影响程度逐渐降低,非旅游资源和旅游资源共同推动旅游产业的发展. 旅游资源对旅游经济和旅游产业存在正向促进作用,但在某些旅游资源丰富的区域,旅游产业所带来的经济效益却并不高. 随着社会进步和科技更新,单纯的自然旅游资源对游客的吸引力在逐渐降低,旅游资源在旅游产业中的重要性有所下降. 深入探讨旅游资源在旅游产业中发挥作用的机制、旅游资源与旅游经济发展之间的关系及相关影响因素,有利于促进经济的协调发展[2, 5, 10, 18].

关于旅游资源的研究,存在两个理论:资源禀赋理论和资源诅咒理论[18]. 资源禀赋理论来源于要素禀赋理论,该理论认为在同样的劳动生产率水平下,生产要素的丰裕程度决定生产要素的价格,并进一步决定生产成本,从而影响生产出的产品价格. 国与国之间的生产要素密集程度不同,最终导致产品定价不同,为追求比较优势,国际贸易和分工由此产生. 旅游资源也是一种资源要素,但旅游资源与其他类型的资源要素不同,不能够流动,这种贸易依赖于旅游者自行通过各种方式前往旅游资源所在地点,产生各类消费,再加上旅游资源本身还存在质量高低的特性,因此旅游领域的资源禀赋论意味着旅游资源的优劣程度直接影响旅游者的选择,吸引力越高的旅游资源能获得越高的经济效益. 资源诅咒理论的提出者认为,当人们与自然资源之间的关系表现为过分依赖时,过于丰厚的资源反而会带来诅咒,此时自然资源对经济的增长形成阻碍,两者之间出现负相关的关系. 当自然资源过于丰富时,仅仅依赖自然资源便可以获得丰厚利润,容易忽略经济管理对经济增长的促进作用以及均衡合理的经济结构的重要性,导致其他行业或企业被挤出,造成经济发展失衡,丰富的自然资源最终反而阻碍了经济发展. 在一些旅游空间错位的现象中,也存在着旅游资源诅咒的作用机制.

为研究旅游资源与地区旅游经济的空间错位关系,需要构建出符合定量测度标准的评价指标体系. 因此,本研究引入了旅游资源丰度指数和旅游经济发展指数两个概念,对旅游资源和地区旅游经济进行量化描述.

旅游资源在学界没有明确的范围边界界定,其本质属性在于对游客的吸引功能. 本文中所指的旅游资源是一种具有经济、社会以及生态效益,能够吸引游客出行进行旅游活动的自然或非自然客体[6, 13, 17, 20]. 学界通常选择引入丰度指数概念来对旅游资源的竞争力加以描述,丰度指数一开始是生物学中对某一群落物种丰富程度的描述指标,在与旅游业相结合进行研究时,丰度指数被衍生为旅游资源数量的丰富程度[6, 13, 17, 20].

为如实地反应一个地区的旅游资源丰度指数,在总结前人研究的基础上,本研究选择对不同等级A级景区进行赋值并加以计算. 国家A级景区等级对旅游资源的质量和接待人次都有较为全面的反映,而且评价标准统一,避免了选取国家级风景名胜区、国家自然保护区等标准作为评价指标时可能出现的多次重叠现象. 国家A级旅游景区由低到高分为A,2A,3A,4A,5A共5个等级,形成旅游资源丰度指数. A1-A5分别代表某一地区A级,2A级,3A级,4A级,5A级景点的个数,R代表计算出的旅游资源丰度指数. 具体计算方式如式(1)所示[13].

旅游经济是指在整个旅游过程中,游客与旅游景点经营者以交易方式产生的所有旅游经济收益的总和. 狭义的旅游经济衡量指标只包括旅游总收入,但单一的旅游收入指标并不能如实地反映旅游景点的真实经济差异,一般会考虑建立多指标构成的旅游经济系统进行综合计算. 学界在对旅游经济的发展进行衡量测算时,比较常用的指标包括旅游人次和旅游收入水平,这两个指标最为直观,而且可获取性强[1, 4, 7, 16]. 本文将这两个指标放入引力模型,构建出区域旅游经济发展指数. r代表旅游区域总收入水平指数(Regional tourism revenue),n代表区域旅游总人次指数(Total number of regional tourists),T是区域旅游经济发展指数. 计算方式如式(2)所示.

r和n的值通过对原始数据进行无量纲化处理后得出,将所有的变量X映射到[0, 100]的区间内,得出处理后的指数Y,Xmax是变量X的最大值,Xmin是变量X的最小值,具体处理方式如式(3)所示.

-

本研究采用微观、宏观空间错位指数和二维组合矩阵构建空间错位测度模型,然后将旅游资源丰度指数和旅游经济发展指数两个要素代入构建出的测算模型中,测量二者的空间错位.

空间错位是具有相关关系的多个要素几何重心在空间上不同步的离散现象[21]. 空间错位指数可以对相关因素的错位程度进行准确反映,本文将空间错位指数细化为宏观和微观两个方面,以此对相关因素的空间错位程度做出更加全面精准的评价,进而研究空间错位的演变进程.

首先,计算微观空间错位指数,以此来评估某个区域范围内每一个地级市的空间错位程度和类型. 微观空间错位指数表示为SMIj,Ej代表某一地区某种要素的总指数,eij代表该地区某一地级市某种要素的指数,Pj代表某一地区另一种要素的总指数,Pij代表该地区某一地级市另一种要素的指数. 然后,对宏观空间错位指数SMI进行计算,根据计算出的数值评估某区域的总体空间错位程度,Nj表示该区域内的地级市个数. 计算方式如式(4)和式(5)所示.

在关于宏观空间错位指数的评价中,一般认为所求值大于1时,空间错位明显,且数值越大越明显;所求值在[0.4,1]区间内时,通常认为存在空间错位现象,但错位程度不明显;所求值小于0.4时,不构成空间错位. 本文依据微观错位数值的绝对值大小来判断错位程度,分低、中、高3个程度,绝对值为[0~2)是低错位,绝对值为[2~4]是中错位,绝对值大于4是高错位.

在空间错位指数评估的基础上,进一步引入了二维组合矩阵模型,对复杂的各城市间的空间错位状况进行系统化、清晰化的准确描述,该二维组合矩阵模型能将绝对量的相关性分析转变为采用比配关系表示的错位类型加以分析,从而为研究提供更多的维度. 将旅游经济发展指数设计为二维组合矩阵的纵坐标,将旅游资源丰度指数设计为二维组合矩阵的横坐标,并对纵轴横轴的数值进行分级. 根据所处分级再对错位关系进行划分,包括正向错位、负向错位、双高、双低以及中间区域5种标准.

2.1. 构建指标体系

2.2. 空间错位测度模型构建

-

山东省东部地区大多沿海分布,对外开放程度高,经济发展水平在全省领先. 中部地区包括省会城市济南,铁路交通发达,是全省的经济政治文化中心,具有良好的旅游产业发展土壤. 南部地区历史文化名人辈出,历史悠久,是著名的文化旅游胜地. 相比之下,西北地区的旅游资源较为薄弱. 总体上,山东省的景区水平全国领先,拥有上千个A级景区,3A级以上景区超过200个,在全省范围内协调分布.

根据式(1)的旅游资源丰度测算方式,对山东省2008-2017年各地级市旅游资源丰度进行统计计算,得出结果如表 1所示.

由表 1数据可以看出,山东省旅游资源丰度指数总体随时间变迁不断升高. 2008年,青岛为山东省旅游资源丰度指数最高的地级市,达到67.375;烟台、临沂的旅游资源丰度也较高,都达到了40以上;而日照、菏泽、威海、莱芜的旅游资源丰度状况较差,均在10以下. 2017年,青岛仍居山东省旅游资源丰度首位,达到200.625;而居于其后的地级市变成了临沂、潍坊、济宁、烟台,资源丰度指数都达到了140以上,且潍坊和济宁后来居上,旅游资源丰度指数超过了2008年较高水平的烟台;莱芜和菏泽的旅游资源丰度指数处于20左右,虽比2008年略有提升,但与山东省其他地级市相比明显偏低;其他地级市的旅游资源指数处于50~100范围内.

根据式(3)的旅游经济发展指数,对旅游经济收入和旅游人次Xmax-Xmin标准化处理后进行计算,得出结果如表 2所示. 分析表 2数据可以看出,除青岛和莱芜外,山东省各地级市的旅游经济发展指数在2008-2017年间都有不同程度的上升. 东营、德州、滨州、聊城、菏泽的旅游经济发展指数增长水平较低;潍坊、泰安、济宁等地级市的旅游经济发展指数在2008-2011年快速增长,在2011年达到50以上的水平,2011年之后发展速度趋缓.

-

根据本文建立的空间错位测度模型对山东省近10年的空间错位变化情况进行分析,分别通过宏观空间错位指数测算山东省10年间的空间错位情况,通过微观空间错位指数测算山东省各地级市10年间的空间错位变化,并通过二维组合矩阵和散点图对各地级市的旅游资源丰度指数以及旅游经济发展指数进行量化分析.

根据前面计算得出的旅游资源丰度指数和旅游经济发展指数具体数据,运用式(5)对山东省整体空间错位指数SMI进行计算,结果如表 3所示. 根据表 3中的数据变化情况可以看出,山东省的空间错位指数一直大于1,说明山东省旅游资源丰度指数和旅游经济发展指数的整体宏观空间错位程度较为明显. 山东省2008年的空间错位指数为2.578,在2017年已降至1.869,随着时间推移,资源与经济要素之间的空间错位程度逐渐降低. 2008-2012年,山东省空间错位程度快速下降,之后空间错位指数在1.9左右波动,虽有一定的浮动,但总体来看空间错位程度有所降低,并且趋于稳定.

宏观空间错位指数只能观测到整体的变化情况,无法反映区域内每个小分区的空间错位变化方向和程度. 因此,在对山东省整体空间错位程度进行测算的基础上,本文进一步分析了各地级市的空间错位变化情况,采用式(4)对各地级市旅游资源和经济发展空间错位指数SMIj进行计算,结果如表 4所示.

整体来看,各地级市中呈现出正向错位的城市占大多数,说明山东省的旅游经济主要是正向发展. 青岛、枣庄、淄博、东营、济宁、莱芜的空间错位程度变化不大,济南、烟台、潍坊、泰安、临沂的空间错位程度基本处于上升趋势,而威海、日照、菏泽的空间错位指数基本处于下降趋势. 空间错位数值基本在[-5, 7]区间内,本文按照其绝对值将各地级市分为低、中、高3个错位程度,[0,2)为低错位水平,[2, 4]为中错位水平,大于4为高错位水平.

结合山东省具体发展情况进行分析,各地级市的错位情况存在一定的规律. 正向错位的地区大多旅游经济水平较为发达,济南、青岛属于本身经济发展水平较高的地区,济南为山东省的省会城市,青岛的经济开放程度高,虽然旅游资源丰度不一定最高,但最终呈现出的空间错位处于正向发展;烟台、威海、日照的旅游资源丰度处于较低水平,但其位于沿海地区,旅游产业模式多为休闲旅游,旅游者在此地的主要目的并非观光,而是休闲消费,因此即使在较低的旅游资源丰度水平下也大大地拉动了经济增长;而济宁、泰安是具有浓厚历史文化氛围的区域,旅游资源的知名度和质量较高,对各地旅游者的吸引力较大,促进了旅游经济的发展.

负向错位的地区大多旅游经济发展水平和旅游资源丰度水平都处于较低水平,比如东营、聊城、滨州、德州旅游经济的增长率低于旅游资源丰度,呈现出负向偏离状态. 这些地区由于在旅游资源的开发过程中,需要投入大量时间和精力才能完成品牌建设和推广,导致旅游经济的发展具有一定的滞后性.

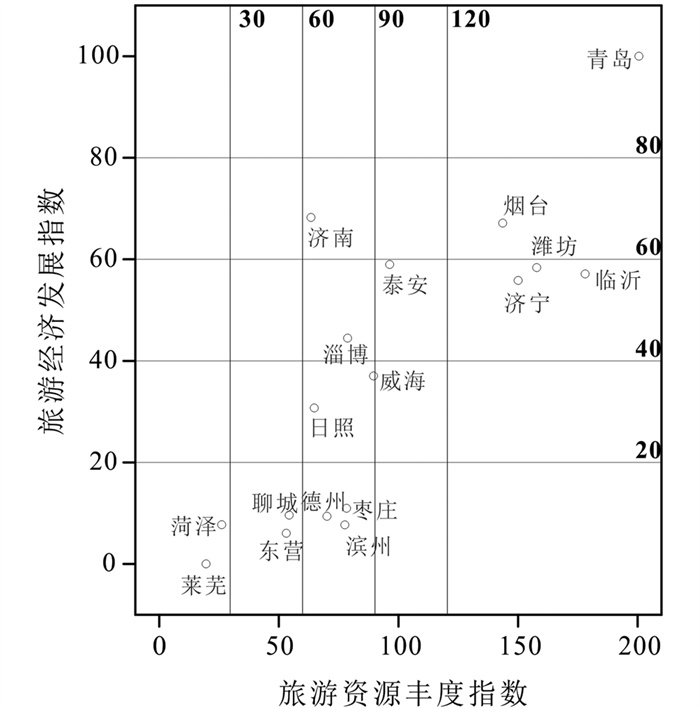

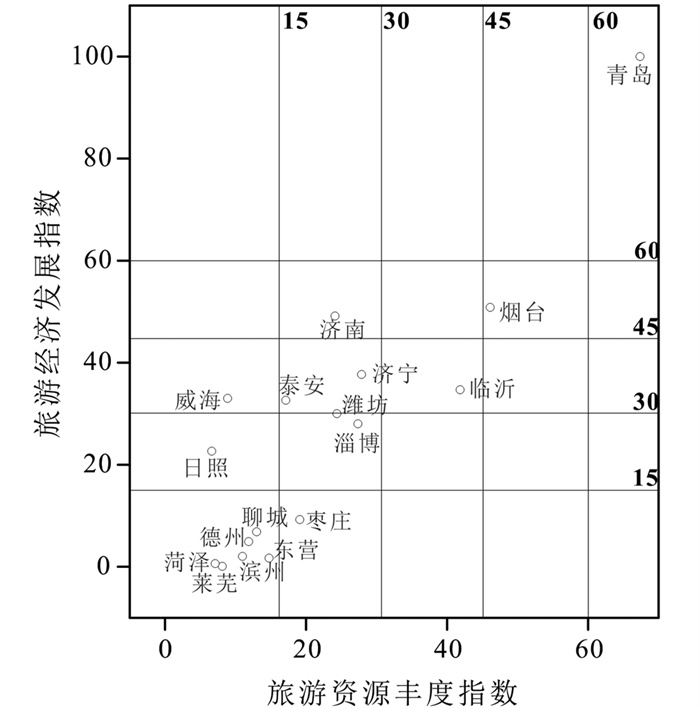

鉴于各地级市的空间错位情况较为复杂,本文引入二维组合矩阵,并在此基础上做出散点图对其进行可视化分析. 经济发展指数分级:高水平[80~100)、较高水平[60~80)、中等水平[40~60)、较低水平[20~40)、低水平[0~20);2008年的资源丰度指数分级:高水平[60~75)、较高水平[45~60)、中等水平[30~45)、较低水平[15~30)、低水平[0~15);2017年的资源丰度指数分级:高水平[120~150)、较高水平[90~120)、中等水平[60~90)、较低水平[30~60)、低水平[0~30). 提取2008年的空间错位散点分布和2017年的空间错位散点分布进行对比,散点分布如图 1、图 2所示.

由图 1、图 2可以看出,山东省旅游资源和经济发展都在稳步上升,但旅游经济发展相较于旅游资源上升具有一定的滞后性,二者之间的发展速度和质量存在不协调性. 这种不协调性导致10年间某些城市的空间错位方向有所改变,比如一些双低区域的城市尽管大力开发旅游资源实现了较快的经济增长,但由于总量较少,最终的经济发展指数仍然较低. 近年来,山东省的旅游资源丰度不协调状况有所改善,2017年旅游资源丰富的地区不再集中于东部范围,逐渐向西南地区的潍坊、济宁等地扩展.

山东省旅游资源和旅游经济的状况也存在着同步性和错位性. 东部地区的烟台和青岛,旅游资源丰度水平高,位于沿海地区经济发展状况好,处于同步双高状态. 同在这一区域的威海虽然旅游资源较弱,但因地区带动因素,经济发展水平也较好. 山东省中部地区较为复杂,济南是省会城市,旅游经济水平高,但游客大多选择单日游,在今后的开发中应重点放在休闲型旅游资源上;泰安地区主要靠自然山川景观吸引游客,这种旅游资源不易被替代,经济发展水平较好;莱芜的旅游资源在整个地区衬托下显得不够突出,而且经济总量较小,因此旅游经济发展水平较低. 山东省的西南地区,济宁近年来开发孔府景区,将观光旅游转化为专项旅游,提高旅游资源的质量水平,促进了旅游经济的快速发展;菏泽的旅游资源和经济发展都比较稳定,近年来打出了牡丹特色旅游品牌,今后应更加注重旅游基础设施建设,稳固游客流量,促进经济稳步上升. 山东省的中南地区中,临沂具有突出的旅游资源特色,主打红色旅游,但经济发展水平与资源水平不够协调;枣庄的旅游资源类似于临沂,两座城市处于同一区域,相比较而言枣庄的特色不够突出,阻碍了经济发展. 日照的旅游经济发展略快于资源水平,这是由于该地区环境宜人,物价较低,是省内短途旅游胜地所致. 山东省的西北地区,经济发展指数都处于低水平,包括东营、滨州、聊城、德州等地,这些地区不具有特色突出的旅游资源,交通通达度相对较低,旅游经济发展水平也低.

3.1. 山东省各地级市的旅游资源和经济基本概况

3.2. 空间错位测度模型分析结果

-

为研究山东省旅游资源与地区旅游经济发展之间的关系,本文引入旅游资源丰度指数和旅游经济发展指数构建评价体系,采用宏观、微观空间错位指标以及二维组合矩阵、散点分析构建出空间错位测度模型,并对二者的关系进行分析. 山东省整体空间错位指数大于1,空间错位程度明显,但近10年来(2008-2017)错位程度不断降低. 山东省各地级市的旅游资源均衡程度在10年间有所改变,由沿海东部地区和中部地区向西南扩散. 由于各地级市经济水平差距大且影响经济发展的因素复杂,导致旅游经济的发展速度略落后于旅游资源的丰度水平. 虽然旅游资源丰度对旅游经济的影响作用随着社会发展有逐渐降低的趋势,但旅游资源仍然是旅游经济发展的基础因素. 在同一区域中,旅游资源质量的空间差异也会影响其竞争力,对旅游经济发展水平造成重要影响,因此需要深挖每个地区的旅游资源特色,提高旅游资源质量,进行因地制宜的开发改造,促进地区旅游经济的发展. 本文对2008-2017年间旅游资源丰度和旅游经济发展水平的空间错位进行了研究,能够反映出两者随时间推进的演变特征,但仅用A级景区等级作为旅游资源丰度的衡量标准不够精确,存在一定的偏颇,因此研究的指标和尺度还有待进一步细化和改进.

下载:

下载: