-

开放科学(资源服务)标志码(OSID):

-

桑树(Morus alba L.)为桑科桑属,多年生木本植物,是蚕桑生产中的重要经济作物. 我国栽桑养蚕历史悠久[1],蚕桑规模居世界首位. 20世纪80年代,养蚕成为农民的家庭副业之一;20世纪90年代以“人均一亩桑,户养一张蚕”逐步扩大家庭蚕桑生产规模;21世纪初开始养蚕规模化、集约化、标准化探索. 2021年,我国桑园面积达到79.67万hm2,但以家庭为主的传统养蚕模式仍占据主要地位,这种模式应对自然、市场等风险能力较弱,在很大程度上影响家庭年收入. 如何提高蚕桑产业附加值、增加蚕农收入是桑园综合利用研究的重要内容.

间套作是一种具有显著优势的种植模式[2-5],是解决粮地矛盾、提高农民收入的有效途径之一. 研究表明,合理的间套作是利用不同作物在生物特性、形态结构方面对光、肥、水等资源利用效率的差异性[6],提高土地利用率[7],充分利用光、温、水等资源,有效减少虫害、草害[8]、病害发生[9],改善土壤理化性状,促进作物养分吸收和增产[10-14]. 随着桑园建设规模化、标准化程度提高,桑园间套作等桑园综合利用生产方式不断推广,亩桑生产效益得到进一步提高,但《齐民要术》记载:“其(桑)下常斸掘,种菉豆(即绿豆)、小豆. 二豆良美润泽益桑”. 因此,在桑园中发展合理的间套作,才有可能提高桑园的土地利用率,充分利用桑园自然资源,实现桑园增产、蚕农增收. 同时,间套作通过翻土等耕作措施,能够改善土壤结构[15],促进桑树生长[16],增加蚕农的直接经济收入. 研究表明,桑树与大豆间作后,桑树的株高、叶绿素含量、根干质量、地上生物产量等指标均高于单作[16]. 目前,在桑园中进行间套作的行为较为普遍,但缺乏筛选,对于桑树与不同作物间套作后桑园土壤肥力情况和不同桑园间作模式经济效益的研究和报道不足. 本研究设置桑树净作处理作为对照,另设2个耗地间作模式(MS,MP)和2个养地间作模式(MSt,MPt),分析了5种桑园种植模式下土壤理化性质、作物产量和综合经济效益差异情况,揭示了不同间作模式下作物差异对桑园土壤、综合经济效益的影响,为优化桑园间套作模式、丰富桑园间套作理论提供参考.

全文HTML

-

试验于2018-2019年在宜宾市农业科学院大观研究基地进行,地理坐标为28°58′7″N,104°54′54″E,海拔310 m,年降水量1 072 mm,无霜期347 d,年均气温17.9 ℃. 供试桑品种为“强桑3号”,大豆品种为“南豆12”,花生品种为“天府三号”,甘薯品种为本地红皮薯,马铃薯品种为“川芋117”. 2018年土壤基础情况为:pH值为7.92,有机质含量为23.92 g/kg,全N含量为1.42 g/kg,全P含量为0.5 g/kg,全K含量为21.5 g/kg.

-

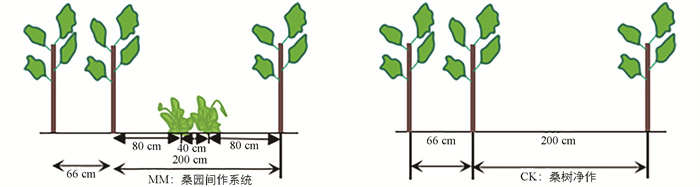

试验采用单因素随机区组设计,以桑树净作(CK)为对照、设置了桑树间作大豆(MS)、桑树间作花生(MP)、桑树间作甘薯(MSt)和桑树间作马铃薯(MPt)共5种种植模式,重复3次,每个处理种3带,带长8 m,带宽2.66 m,宽行200 cm,窄行66 cm,小区面积21.28 m2. 种植模式如图 1所示,桑树间作和桑树净作均采用宽窄行种植,桑树窄行距66 cm,宽行距200 cm,株距50 cm,穴留1株,密度1.49万株/hm2;间作作物与桑树之间行距80 cm,间作作物之间行距40 cm,穴距均为17 cm,穴留2株,密度8.74万株/hm2,甘薯和马铃薯均在宽行起垄播种. 桑树施用氮肥,间作作物氮肥作底肥一次性施完,间作作物磷钾肥与底肥随施,施用量为P2O5 100.05 kg/hm2,K2O 135.00 kg/hm2. 2017年12月种植桑树. 2018年12月12日播种马铃薯,次年4月9日收获;2019年5月10日播种大豆、花生,10月10日收获;5月22日播种甘薯,10月23日收获.

-

2018-2019年于作物播种期、盛花期、块根形成期和成熟期,避开施肥点,取间作带中靠近桑树处0~20 cm土样和桑树窄行0~20 cm土样,每区取3穴,并将取得的土样整碎混匀以4分法取样,除去根系、动植物残体和石块等杂物,自然风干粉碎后过60目筛用于土壤理化性质测定. 每个处理重复3次.

-

相关土壤指标测定参照鲍士旦[17]的方法. 其中,采用电位法测定土壤pH值,凯氏定氮法测定土壤全氮含量,马弗炉-钼锑抗比色法测定土壤全磷含量,马弗炉-火焰风光光度法测定土壤全钾含量,重铬酸钾容量法测定土壤有机质含量. 每个处理重复3次.

-

每小区选5株桑树测量其摘叶量和总产叶量;甘薯、马铃薯产量成熟期测地下块根产量;大豆、花生成熟期选取长势一致的植株8株,人工脱粒自然风干后称量小区籽粒产量,最终计算产量.

-

1) 土地当量比

式中:Li为间作物间作时产量与间作物净作时产量的比值;Lm为桑树间作时桑叶产量与桑树净作时桑叶产量的比值;当RLER>1时,表示间作系统有产量优势;当RLER<1时,表示间作系统无产量优势[3, 18].

2) 种间相对竞争能力[19]

式中:Axc为间作物相对于桑树的竞争能力;Aix,Aim分别为间作物、桑树在间作时籽粒或块根的产量;Asx,Asm分别为间作物、桑树在净作时的桑叶产量;当Axc>0时,表示间作物竞争能力强于桑树;当Axc<0时,表示间作物竞争能力弱于桑树.

-

采用Microsoft Excel 2010软件进行数据整理和作图. 用DPS 7.05进行方差分析(LSD法),显著性水平设定为p=0.05.

1.1. 试验时间、地点及材料

1.2. 试验设计

1.3. 样品采集及测定

1.3.1. 土壤样品采集

1.3.2. 土壤理化性质测定

1.3.3. 产量及产值

1.3.4. 间作系统的种间竞争力指标

1.4. 数据处理

-

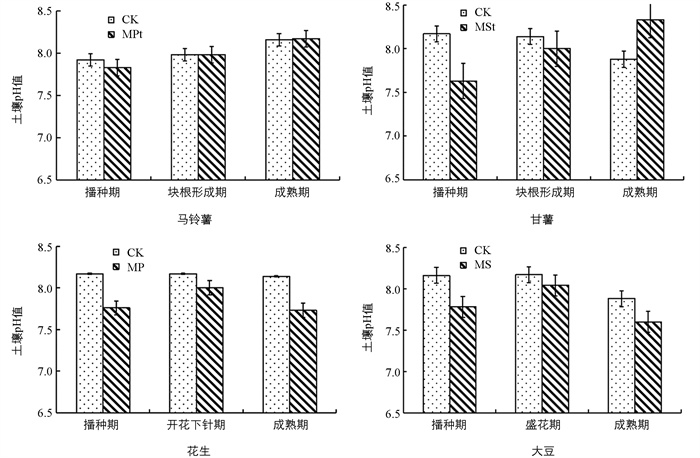

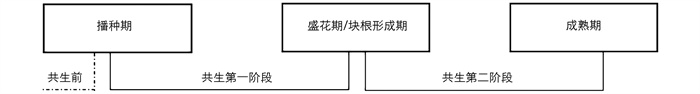

如图 2所示,4种间作模式下土壤pH值为7.5~8.5,属于碱性土壤. 对比各模式在播种期到成熟期的变化情况,马铃薯CK及MPt、MSt两种耗地间作模式土壤pH值随生育时期呈线性上升趋势,分别提高了4.34%和9.17%;共生前,桑树净作土壤与间作土壤pH值存在差异,为净作大于间作;共生后,间作土壤的pH值逐渐增加,至成熟期净作小于间作. MS和MP两种养地间作模式土壤pH值随生育时期的变化呈先增加后减少趋势,最终减少了2.37%和0.39%. 桑园间作模式共生期划分如图 3所示.

从表 1可以看出,桑园土壤养分含量在不同种植模式间存在显著差异. 各间作模式下CK处理的全氮含量表现为先降低后增加趋势,至作物共生结束,各间作模式下仅MSt的土壤全氮含量比共生前低11.41%,其余处理均有增加,其中MP增加了11.49%. 在桑树与间作物共生第一阶段,MSt,MPt土壤全磷含量减少,MS,MP土壤全磷含量增加;在共生第二阶段,MSt,MPt的土壤全磷含量减少,MS增加;共生结束后,MSt,MPt的土壤全磷含量分别降低了5.56%,2.04%,MS增加了14.29%,说明在4种间作物中,甘薯、马铃薯的磷需求量高,消耗大. 各对照处理的土壤全钾含量除MPt线性递减外,均随生育期的推进呈先增后减趋势;间作处理除MPt土壤全钾含量最终降低8.5%外,其余处理均增加.

-

如表 2所示,各间作种植模式桑叶产叶量并没有因多种植一种作物而显著降低,间作后桑园桑叶的平均总产量比净作桑园桑叶平均总产量高17.72%,不同间作模式平均总产量从大到小依次为Mst,MS,Mpt,MP;与CK相比,MS,MSt,MPt的桑叶产量分别提高了32.90%,35.50%,13.05%,MP的桑叶产量降低了10.55%. 间作显著提高了MS,MSt,MPt的系统产量,MP处理下的系统产量降低未达到显著水平.

在桑园中发展不同的间作种植模式,有利于增加桑园的经济收入. 如表 3所示,不同间作模式的生产成本不同. 本研究中,物质成本、人工成本和总成本从高到依次为:MSt,MPt,MP,MS;虽然间作产值从高到低依次为:MSt,MPt,MP,MS,纯收入从高到低依次为:MSt,MP,MPt,MS,但产投比从高到低依次为:MS,MP,MSt,MPt.

-

与净作相比,虽然大豆、甘薯、马铃薯与桑树间作时产量有所降低,但在桑园桑叶产量不减少的情况下增加了间作物的产量,极大提高了桑园的土地当量比(表 4),提高了桑园复种指数,间作模式的LER值均大于1,表示间作具有产量优势. MS,MSt,MPt的种间竞争力均小于0,表明在桑树间作大豆、桑树间作甘薯、桑树间作马铃薯间作系统中大豆、甘薯、马铃薯的种间竞争力小于桑树,桑树为其间作模式的优势作物;MP的种间竞争力大于0,表明花生的种间竞争力大于桑树,花生为MP间作模式的优势作物.

-

本研究中,间作增加的收入为3 315.8~5 682.8元/hm2;除MP外,MS,MSt,MPt处理下的桑叶产量均高于CK,蚕桑生产中每15 kg桑叶可产1 kg蚕茧,若将MS,MSt和MPt增加的桑叶全部用于养蚕,将增加农户养蚕张数,提高茧款收入.

2.1. 不同种植模式下桑园土壤理化性质

2.2. 不同种植模式下桑园产量情况

2.3. 不同间作模式下桑园土地当量比及种间竞争力

2.4. 不同种植模式桑园综合经济效益比较

-

植物对土壤养分的利用效率与作物本身及其与周围环境所形成的根际环境相关,不同间作作物的根系分泌物、有机物料[20]及间作系统的根系互作[21]形成一定的微生物生态组[22],参与土壤养分的转化和作物吸收[23-24].

本研究中,不同种植模式显著影响了桑园土壤养分含量. 在施肥水平相同的前提下,4种间作模式的土壤pH值、全氮、全磷、全钾含量表现出不同规律,说明不同间作物与桑园土壤养分之间的转化存在差异,而且养地间作模式和耗地间作模式的pH值变化规律相反. 间作中MS,MP两种模式桑园土壤pH值较共生前降低,这一结论与前人对间作作物根区土壤pH值的研究结果一致[25];pH值降低使得土壤中难溶性元素活化,增加了MS,MP土壤中全氮、全磷、全钾含量,而MSt,MPt土壤pH值升高,MSt的全氮、全磷和MPt的全磷、全钾降低,这可能受到不同作物地下部根系分泌有机酸的速率、种类和地上部在荫蔽条件下光截获程度的影响,也与不同间作物对营养元素的吸收利用偏好和消耗有关,比如:在4种间作模式中,MSt土壤氮、磷的含量降幅最大,MS土壤全磷和全钾含量增幅最大,而MP土壤全氮含量增幅最大.

研究发现,大豆、豌豆、蚕豆等豆科与玉米、小麦、水稻等禾本科间套作后有提高间套作系统养分吸收,实现系统增产的优势,其他作物间套作后也能提高系统整体产量[26],但在不同作物组合上有不同的表现[27-28]. 适合的间作作物在生长资源的需求上具有互补性,种间的互利大于竞争,作物间的互作效果可以通过竞争力或侵占力来评价,如果一种作物的竞争力或侵占力太强,会导致物种间不均衡的竞争,并且会阻碍地上、地下部分的生长[29],从而影响整个系统的生产性能[30];如果两种作物对同一资源存在错位,就会降低作物间的竞争作用,甚至表现出一定的促进作用. LER值[18, 31]和种间竞争能力是[19]衡量间套作体系优势的重要指标,前人研究表明,多种合理间套作体系的LER值均大于1,具有间套作优势[3, 32-34],这与本研究的结果一致,即与净作相比,间作提高了桑园的土地利用效率. 4种间作模式中,除MP外,桑树在其他模式中都是间作中的优势作物,竞争能力强于间作物,不会影响桑叶产量,这与前人研究结果一致[34],并与本研究中各间作模式的桑叶产量结果相印证.

间套作模式所形成的群体经济效益是评价间套作成功与否的重要指标. 大豆、甘薯和马铃薯与桑树间作后,由于占据生态位优势的桑树对劣势作物造成荫蔽,使大豆、甘薯和马铃薯产量较净作有所降低,但总体增加了系统间作物收益,增加了桑叶产量,最终表现出间作经济效益系统优势;而花生与桑树间作后,花生产量较净作增加,桑叶产量减少.

本研究的结果初步表明,不同间作模式下桑园土壤养分含量、间作群体产量和系统经济效益均存在差异. 两种养地间作模式降低了土壤pH值,并提高了土壤全氮含量,能够将土壤肥力维持在较高水平;在桑园中间作大豆、甘薯、马铃薯均能增加系统桑叶产量和系统总产量,提高桑园土地利用率,其中间作甘薯的单位面积纯收入最高,间作大豆的产投比最高. 综合考虑土壤养分含量、产投比、LER值和桑园综合经济效益等因素,在桑园中间作大豆具有更高的土壤可持续性和经济推广价值.

下载:

下载: