-

开放科学(资源服务)标志码(OSID):

-

非物质文化遗产是人类在不断发展过程中积累下来的优秀民族文化,是人类智慧和文明的结晶[1]. 对非物质文化遗产的保护和继承,既能加强民族凝聚力,又能对社会和经济发展起到一定的推动作用. 亚太地区“非物质文化遗产”数据库[2]、“美国记忆”计划[3]、世界记忆工程[4]等都已开始实施,我国的非物质文化遗产保护工作起步较晚,目前还处在探索的初级阶段. 国内的非物质文化遗产项目大多以家族传承、师徒传承等方式进行,这种以人为主导的传统传承模式极有可能出现保护、抢救不及时和传播失误等问题,从而影响到传统文化的传承. 非物质文化遗产保护和运用是当务之急,必须通过新技术对其进行更好的研究和探索,使其在传统文化中得到转化和创新,从而为中国传统文化的传承注入新的生机.

近年来,随着研究与应用的不断深入,地理信息系统(GIS)技术日趋完善,其与全球定位系统(Global Positioning System,GPS)技术、遥感(Remote Sensing,RS)技术组成的3S(GIS,GPS,RS,简称3S)技术,已是许多行业应用的重要工具和方法. 3S技术的范围涉及地理、交通、资源环境、区域发展以及文化遗产保护等研究领域[5]. 当前,GIS技术在体育非物质文化遗产的研究中,除个别研究应用GIS技术构建非物质文化遗产的数据库和空间分布外,深层次的应用研究较少. 文献[6]基于非物质文化遗产传承保护工作模式和扎根理论,构建了体育非物质文化遗产的综合评价体系,并通过GIS等数字化技术对体育非物质文化遗产项目相关的档案资源进行整理、分类,建立系统且全面的数字化档案. 文献[7]应用GIS技术的空间分析方法,对已经公布的国家级体育非物质文化遗产空间分布特征进行了分析. 文献[8]将国内外旅游业与GIS,RS,GPS等功能进行集成,使地理信息融入移动三维地理信息系统中,将文本、图像和音频等旅游信息导入GIS系统,使非物质文化遗产景点可视化,推动了非物质文化遗产的传播和发展. 文献[9]应用空间分析方法对湖南湘江文化圈体育非物质文化遗产的地理空间分布特点和影响因素进行研究,为体育非物质文化遗产的传承、保护和管理提供参考. GIS技术作为重要手段在非物质文化遗产应用研究中具有较大的发展空间.

但是,单一的GIS技术难以完整表达非物质文化遗产错综复杂的关系. 为了更好地对非物质文化遗产进行数字化描述,本文在GIS技术的基础上,结合多媒体技术、计算机网络技术、虚拟现实技术和增强技术等多种数字技术,对非物质文化遗产景观信息进行采集、监测、分析、模拟、创造、再现,并通过这种非物质文化遗产景观的数字化呈现方式,为我国非物质文化遗产的保护和发展提供新思路.

全文HTML

-

“数字景观”是借助计算机技术,综合运用GIS、遥感、遥测、多媒体技术、计算机网络技术、人工智能技术、虚拟现实技术、仿真技术和多传感技术等多种数字技术,对景观信息进行采集、监测、分析、模拟、创造、再现的过程[10-11]. 数字景观技术不仅仅体现在风景园林规划设计中,同样适用于非物质文化遗产保护. 运用文字、录音、录像、视频、多媒体等数字化技术,可以真实、系统、全面地记录非物质文化遗产信息,并建立起档案数据库,有效地保护具有历史价值的非物质文化遗产.

-

地理信息系统(GIS)技术作为数字景观的核心技术,是一种综合空间管理技术[12],而非物质文化遗产具有复杂性、多功能性等特点,其对生存环境条件的要求非常高,在保护和管理过程中传统的方法已经不能满足要求,需要更为先进的手段和技术进行支持. GIS技术是将数据采集、存储、编辑、管理、分析、显示以及应用等操作融为一体的计算机系统,能够处理海量的地理空间等数据.

-

虚拟现实(VR)技术是一种更加智能的景观模拟可视化技术[13],融合了数字图像处理、计算机图形学、人工智能、多媒体技术、传感器、网络以及并行处理技术等多个信息技术分支的最新发展成果. 与通常计算机辅助系统所产生的模型以及三维动画不同,虚拟现实环境是一个开放、互动的环境. 用户借助必要的设备,以自然的方式与其中的对象进行交互作用,从而产生“身临其境”的感受和体验[14].

-

增强现实(AR)技术是一种实时地计算摄影机影像位置及角度并加上相应图像、视频、3D模型的技术[15],这种技术的目标是在屏幕上把虚拟世界套在现实世界并进行互动. 增强现实是虚拟现实领域发展出来的一个分支,却又与虚拟现实有所不同. 增强现实的最终结果是达到物理现实世界的“立体化增强”,强调的是部分虚拟. AR在文化遗产数字化保护中具有极大的作用及重要意义,它可以让参观者身临其境地参与到展示活动中,增强大众对文化遗产的认识,从而促进我国非物质文化遗产的保护.

1.1. 数字景观技术

1.2. GIS技术

1.3. 虚拟现实技术

1.4. 增强现实技术

-

目前,我国的非物质文化遗产保护传承工作难以满足文化发展需求,普遍存在非物质文化遗产原生环境被破坏等严重问题. 并且,由于我国的非物质文化遗产项目存在传承人老龄化、积极申报但消极保护等问题,传统的保护传承手段难以有效地解决这些问题. 数字化保护作为一个较为新颖的方式,能够将非物质文化遗产的无形模式转化为信息化模式,从而将其存储于计算机内[16]. 通过这种非物质文化遗产的数字化保护策略,不仅能够让非物质文化遗产得到永久保存,还能让其更为广泛地传播,从而全面宣传我国的非物质文化遗产.

非物质文化遗产数字化保护策略的具体实施过程:

1) 非物质文化遗产数据库建立. 通过三维登记、扫描、建模、数字融合等数字技术,建立非物质文化遗产数字化保护系统平台.

2) GIS空间分析模型构建. 利用GIS空间分析算法开发非物质文化遗产管理系统,建立非物质文化遗产GIS系统的平台框架图.

3) AR,VR技术应用. 通过AR、动画、游戏等多种数字资源,增加民间非物质文化遗产与大众互动的经验,并通过3D虚拟场景资料、旧物3D复原资料等,虚拟复原并展示已有的非物质文化遗产,以此加深大众对非物质文化遗产的认知.

数据库是创建平台的基础[17]. 数据库不仅要尽可能全面地收集和管理信息,而且要利用表和系统公告来显示平台中收集和记录的信息(表 1).

-

开发体育非物质文化遗产管理系统,是GIS技术在体育非物质文化遗产应用开发中的重要环节. 其中,三维场景和角色动画设计、高精度数字模型及文化元素交互设计、三维场景构建与渲染等都是系统建立过程中的关键技术[18]. 虚拟现实技术可对体育非物质文化遗产传承人角色的动画制作提供真实感的人物模型,可以利用动作资源库中的动作数据生成角色动作动画等. 应用Web-GIS等多种技术可把多种形式的体育非物质文化遗产信息系统综合起来,同时借助移动互联网等交互体系平台实现体育非物质文化遗产可视化产品的传播,使体育非物质文化遗产管理系统成为现代技术条件下比较适合大众传播的一种创新平台. 体育非物质文化遗产管理系统平台框架如图 1所示,具体实现步骤为:

1) 建立非物质文化遗产资源数据库和非物质文化遗产信息管理系统. 其中,非物质文化遗产资源数据库由GIS数据库、多媒体数据库、模型数据库组成. 非物质文化遗产信息管理系统包括GIS空间分析技术、信息管理技术和3D应用技术.

2) 通过数据库和数据管理系统,构建体育非物质文化遗产资源共享与服务系统. 用户可通过该系统完成注册、浏览、检索、发布等数据公布与服务功能.

3) 通过构建体育非物质文化遗产多媒体交互体系平台,完成体育非物质文化遗产情景建模的交互设计以及知识建模技术,实现体育非物质文化遗产的可视化.

-

为了对非物质文化遗产的空间分布进行分析,需要通过GIS空间分析技术来实现. GIS空间分析指在GIS里实现分析空间数据,即从空间数据中获取有关地理对象的空间位置、分布、形态、形成和演变等信息并进行分析,主要包括平均最近邻指数、标准差椭圆、核密度分析和空间相关分析[19]. 平均最近邻指数是衡量点物在内部空间的分布程度. 体育非物质文化遗产的空间分布类型可以通过平均最近邻指数来区分,如下式所示.

ANNI表示平均最近邻指数,ANNO表示实际最近邻距离,ANNE表示理论最近邻距离,dij表示任意一项体育非物质文化遗产与其最近的体育非物质文化遗产之间的距离,n表示点数;A表示研究区域面积.

地理集中指数用于衡量元素分布的集中程度,其值越大,元素的集中程度越高. 其计算公式为:

式(2)中,G表示地理集中度指数;xi表示体育非物质文化遗产在区域i的数量;T表示总数;n表示区域总数. 如果设Gi为理想的地理集中指数,Gr则表示为G和Gi比值的地理集中度,其计算公式为:

当Gr的值大于1时,表示体育非物质文化遗产分布趋于集中,且分布集中程度随着Gr值增大而增大. 相反,则意味着体育非物质文化遗产的分布较为均匀.

本文引入基尼系数来代表分布均匀性,其多尺度空间取值范围为[0, 1]. 基尼系数的增加意味着空间分布均匀性元素含量的增加. 计算公式如式(4)、式(5)所示:

式(4)、式(5)中,C为元素分布均匀性,用来表示空间要素占各要素不同分区的百分比,Wi表示i区域排序的累计比例顺序;n表示分区总数.

由于空间和尺度分布不同,非物质文化遗产要素的不平衡指数能测度空间分布均衡度不同区域的元素,取值范围为[0, 1]. 空间要素分布均衡度随着不平衡指数降低而提高. 计算公式为:

式(6)中,S表示不平衡指标;n表示区域数;Yi表示第i个分区中所有元素的空间元素之和的百分比.

密度函数可以反映点密度与邻里元素的空间. 设核心体育非物质文化遗产密度为f(x),则公式为:

式(7)中,x表示待估计点的位置;dis表示搜索半径为r点到圆心的距离;n表示点数;k表示核密度方程.

-

为了对非物质文化遗产进行三维数字化呈现(图 3),即为用户提供虚拟化现实的体验效果,需要通过3D技术进行实现. 3D技术是增强技术的一个重要现实系统研究[20]. 3D增强现实技术在博物馆、古文化遗址、文化遗产等领域有着很大的发展空间,可以让参观者更好地了解文化遗产,提升他们的学习动机,增进他们与非物质文化遗产的交流. 三维增强现实技术对非物质文化遗产进行了有效的保护,加强了学习环境,为遗产管理和保护平台的设计和发展奠定了基础. 同时,体育非物质文化遗产的原貌可以通过三维物理建模或还原相应的数据库,从而实现高精度、实时性和长期保存.

利用基于Kinect深度摄像头的虚拟现实技术来实现无形文化遗产三维模型的构建,需要进行坐标系转换和投影操作[21]. 世界坐标系的点表示为齐次坐标,即Xw(xw,yw,zw,1)T在图像上的投影平面表示为X(x,y,1)T. 两者之间的关系为:

如果Xw在曲面实平面上,则zw=0,式(8)可以转化为式(9):

式(8)中,摄像机内部参数表示为K,外部参数表示为M.

实现三维建模首先需要观察真实场景中的自然特征点,并对其进行跟踪. 同时,三维坐标在观测中投影出相应的特征点二维图像坐标系,可建立它们之间的对应关系. 在此过程中,可以使用单应性来得到每一帧图像的矩阵,从而估计出姿态信息. 最后,本文使用这些信息来进行三维建模计算.

假设在径向坐标中有一个点空间表示为X=(U,V,W,1)T,坐标在不同的观察角度下,图像平面上的点被表示为x1={u1,v1,1},x2={u2,v2,1},其在径向坐标系中的位置可由式(10)计算而得:

图像坐标系包括两个维度的像素坐标系和一个成像平面. 假设每个像素的物理尺寸在x轴和y轴方向分别是dx和dy控件中任意像素点的变换关系,则两个坐标系下的图像为:

由于摄像机的制造工艺不同,因此转换关系为:

摄像机的位置在任何场景是任意的,所以需要确定相机位置并借助其他物体的世界坐标,dinate系统与摄像机坐标系统之间的转换关系可以用旋转矩阵和平移向量表示,设置坐标系下的一点两个坐标系(Xw,Yw,Zw,1)T,(Xc,Yc,Zc,1)T,变换关系为:

式(13)中,正交单位矩阵表示为R,三维平移矢量表示为t=(tx,ty,tz),t和M1表示为4*4.

在虚拟现实系统中,虚拟对象的位置需要通过虚拟坐标系来表示. 因此,虚拟坐标系统与世界之间的变换坐标系为:

3.1. 系统框架建立

3.2. 基于GIS遗产研究的空间分布模式

3.3. 增强现实系统的3D技术实现方法

-

本文以我国传统体育非物质文化遗产为例,对其进行数字化技术应用分析. 根据非物质文化遗产相关数据库,可将我国体育非物质文化遗产划分成不同类型(图 2). 大多数体育非物质文化遗产项目可以按12种类型分类. 由于综合竞争的分类具体有几个项目不能确定,所以将他们统一归为一个新的类别,即民间娱乐. 其中,武术是体育非物质文化遗产的最大类别,约占总数的60%. 第二大类别为民间娱乐,约占总数的20%. 其他项目如国际象棋、摔跤、球类游戏、皇家礼仪、剑术等都有一定数量的占比. 无论是从总体上看还是从不同级别上看,我国体育非物质文化遗产类型分布存在较为不均衡的特点,差异性较为明显. 其中,武术较多,而跟踪和实地活动、水上活动、滑冰和滑雪这3个项目占比较少.

图 3显示了我国体育非物质文化遗产的区域和省级分布,不同颜色代表不同地区体育非物质文化遗产数量.

如图 3所示,华北和华东地区拥有最多的体育项目非物质文化遗产;其次是华中、西北以及西南;我国体育非物质文化遗产发布较少的是东北和华南地区.

如图 4所示,运用GIS技术和虚拟现实技术构建体育非物质文化遗产人物形象. 虚拟现实构建的三维模型技术可使用户沉浸在虚拟环境之中,获得与现实世界同样的体验,形成身临其境的感受. 因此,通过这种方式可使更多的民众了解体育非物质文化遗产的内涵和精神,促进体育非物质文化遗产的保护和传承.

-

本文所论述的非物质文化遗产以传统文物为例,使用虚拟现实中的可视化技术进行数字呈现(图 5).

如图 5所示,准备一个陶瓷手工雕刻壶作为模型,通过调整点、线和曲面节点,尽可能接近真实达到最准确、最简洁的效果,并通过3DMAX设置表面纹理. 展开具有稍微复杂的结构和弧度,是为了使平面纹理更精确地对齐模型,并完成最终渲染.

交互式虚拟固定位置显示图的效果显著,提供了用户和用户之间的物理通信场所,同时消除了从物理认识看虚拟陶器的时间成本,实现了一体化显示和效益输出.

-

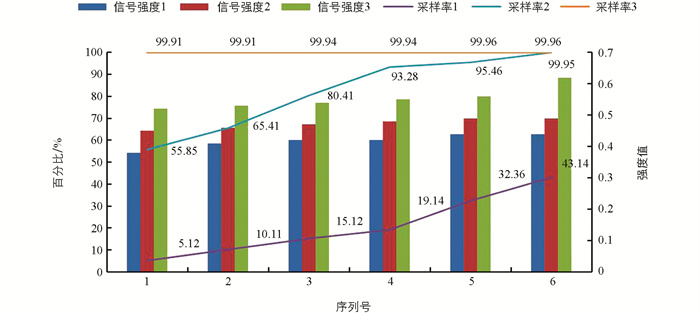

目前,常用的数据采集方法有3种坐标系测量方法、激光三角测距方法、结构光方法和计算机断层扫描技术(Computed Tomography,CT)[22]. 扫描图像后,大量点云获得了数据. 按照扫面设备和扫描质量可以分为无序点云、噪声点云和冗余点云. 本文比较了在不同回调信号强度下非物质文化遗产场景点采集的云信号速率(图 6),信号强度间隔控制在0.35~0.65. 当回波信号强度从0.33增加到0.44,采样提高了32.36%+e,激光回波信号区域无形实体在0.47~0.58之间.

为了验证本文模型在加载场景中的应用效果,设计了加载场景前后对比数据(图 7).

如图 7所示,通过不断增加视点与文物之间的距离,分析模型加载之前和之后的区别. 从图 7可以看出,本文模型可以有效缩短加载时间,尤其是当视点更接近文物展品且数据量很大时,优化时间更明显. 为了获得最佳的图像质量和显示时间,采用加载机制可以确保当前帧的最佳加载多细节层次模型(Level of Detail,LOD)级别,并适当降低一些不重要模型的LOD级别以减少场景. 本文模型可以降低LOD级别,有效地提高简化后的质量造型,确保最佳画面效果,让用户可以在场景中浏览文物,从不同角度展示并实现虚拟场景的实时漫游.

4.1. 数字景观技术在体育非物质文化遗产上的实验分析和研究结果

4.2. 数字景观技术在传统文物遗产上的实验与应用

4.2.1. 数字遗产可视化显示

4.2.2. 虚拟显示数据采集比较

-

非物质文化遗产是一个民族、一个国家精神文明发展的结晶,更是历史文化积淀的结果. 相比其他传统文化遗产,非物质文化遗产具有很大的不稳定性和传承难度. 数字景观技术的发展可以很好地补充传统管理方法的各种不足,充分运用数字化景观技术,对保护非物质文化遗产具有重要意义. 本文分析了数字景观技术、GIS技术、虚拟现实技术和增强现实技术,并根据我国现状提出了非物质文化遗产保护数字化策略,对我国传统体育非物质文化遗产进行了数字化技术应用与分析,且对传统文物实现了可视化数字呈现. 数字景观技术为非物质文化遗产的保存和传播提供了新的途径,具有重要意义.

下载:

下载: