-

开放科学(资源服务)标志码(OSID):

-

在中国成长为世界第二大经济体和第一制造业大国的过程中,很多企业通过为国际品牌代工制造的方式获得了发展,但伴随着经济形势转变,受困于成本红利消失,代工企业处于如何实现价值链攀升,如何实现高质量发展的关键节点. 经济内循环以扩大内需为战略基点,有利于提高企业国内市场竞争力,是中国代工企业实现自主化转型升级必须要把握的战略转折点. 因此,从代工企业实行品牌自主化策略角度出发,评估当前产品的市场因素、消费者偏好、经销渠道以及投入成本等具有重要意义.

在涉及代工企业的供应链研究中,杜宇玮[1]通过理论上构建产品差异化模型,实证上结合多案例分析,对决定代工企业是否进行自主品牌升级的重要因素进行论证,发现产品水平差异化越大、新的市场需求越多、进入成本越小越有助于企业实现自主品牌升级. 许学国等[2]以代工企业继续贴牌生产还是自创品牌为主题,构建新产品导入(NPI)决策博弈模型,得出不同阶段的最佳策略. Chen等[3]证明了制造商引入自有品牌加入市场竞争时可以实现帕累托改进,即品牌竞争下所有供应链参与者的收益都会增加. Ha等[4]发现当产品质量内生且制造商对质量可控时,制造商进入市场会损害零售商的利润,且制造商会更愿意在直销渠道销售其高质量产品. 当原始设备制造商(Original Equipment Manufacturer,OEM)在供应链具有一定的主导权时,可以选择通过收益共享契约,在引入自有品牌的同时与品牌商继续保持代工关系,实现单渠道销售下的双赢[5-6]. 但是,以上文献缺乏自主品牌进入市场时的渠道选择分析,随着网络渠道逐渐成为消费者购物的首要选择,考虑产品在线上、线下同时销售的双渠道供应链受到广泛关注. 由多个主体构成的双渠道供应链系统存在不同的主导权结构,可以构建多种博弈模型. Jafari等[7]发现不同博弈模式对拥有主导权的制造商的决策没有影响. 孙自来等[8]在单个制造商和单个零售商组成的双渠道供应链中,构建两类Stackelberg博弈和Nash均衡博弈模型,分析3种博弈权力结构对定价和利润的影响. 崔晶[9]发现占据供应链主导权的成员企业总是能够制定更高的价格,获得更多的利润. 兰天[10]则认为供应链不同的主导权力结构并不会对供应链整体利润及消费者剩余造成影响. 同类产品不同渠道定价的差异,整体利润与个体利润之间的冲突均需要制定协调方案. Matsui[11]构建了与同时定价不同的分阶段定价模型,发现制造商在零售商制定线下售价之前,先制定直销售价可以获得均衡结果,实现利润最大化. 张伸等[12]通过基于Shapley值的协调定价方案,在协调供应链整体利润和制造商利润的基础上,确定了最优的线下渠道批发价格.

当代工企业引入自有品牌时,研究自有品牌与主导品牌差异对渠道定价和供应链利润的影响十分重要. Li等[13]讨论了品牌竞争、质量差异以及定价时机对零售商、制造商和供应链利润的影响. 单娟等[14]通过聚焦高端自有品牌,探究消费者感知对零售商竞争的影响. 金亮等[15]发现随着后进入制造商与原在位制造商品牌差异程度降低,高端品牌价格将会降价,低端品牌价格将会提高,但高端品牌售价总是更高. 周熙登[16]指出产品品牌差异化程度与供应链成员碳减排以及低碳宣传成本密切相关. Wu等[17]在同化效应和对比效应存在的条件下,研究不同品牌竞争的OEM如何决定再制造和定价策略,值得注意的一点是,当品牌差异即使较小时,其中品牌价值较低的一方也很容易被平台放弃. Luo等[18]对由一个零售商和两个品牌不同的制造商组成的供应链进行分析,发现制造商之间激烈的品牌竞争会损害自身利益并使零售商获益.

通过对OEM供应链、双渠道供应链以及供应链中的品牌竞争这3个方面进行研究,为本文提供了理论借鉴和方法指导,同时也发现已有的OEM供应链研究大都聚焦于代工企业进入市场后进行单渠道销售的情形,缺乏渠道选择分析,也很少分析代工企业转变前后的利润变化. 由于计算的复杂性,双渠道供应链常常会简化对多个主体横向和纵向竞争关系的讨论. 鉴于此,本文从代工企业是否执行品牌自主化策略出发,基于双渠道供应链博弈视角研究引入自主品牌对供应链各要素的影响,将转变前后的供应链利润和代工企业利润进行对比,从而为代工企业执行品牌自主化策略提供决策支持.

全文HTML

-

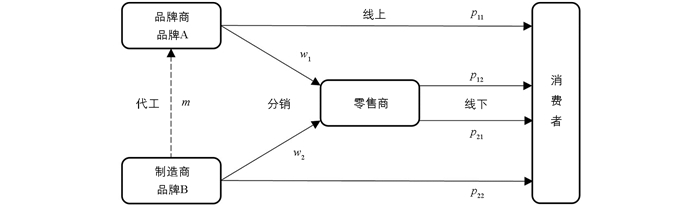

由品牌商、为其代工的制造商以及线下零售商构成的双渠道供应链系统,其中制造商作为品牌商的代工企业,经过一段时间的发展后决定品牌自主化,该系统的组织结构和销售渠道如图 1所示. 假设品牌商拥有多家代工企业并且代工价格相同,不允许自身代工企业品牌化,因此当代工企业决定品牌化以后就要立即脱离代工身份,失去OEM订单.

主体i(i=1,2;1表示品牌商,2表示制造商)之间具有代工关系,所以两者销售质量和功能相同的产品,该产品的单位生产成本为c. 两者的不同品牌产品在渠道j(j=1,2;1表示线上直销渠道,2表示线下传统渠道)上同时进行销售,单位价格为pij. 线下渠道由传统零售商把控,品牌商和制造商分别以单位价格wi批发给零售商. 品牌商对自身品牌A进行建设及维护的单位成本为b. 制造商为品牌商代工时的产品单位价格为m.

假设该类产品市场需求总量为a,且只有这两类品牌供给市场,则主体i在渠道j上进行销售时的产品需求为:

代工模式下品牌商在各渠道的产品需求为:

代工模式下制造商的订单量为:

其中:α表示该制造商在品牌化策略前OEM供应链中的代工程度,α越大意味着制造商占据越多的市场需求订单;β表示品牌B占有的市场比例,β越大意味着制造商投入品牌建设及维护的单位成本越高,品牌化程度也越高;γ表示消费者对该类产品线上渠道购买的偏好占比,α,β,γ∈(0,1);η为渠道交叉价格弹性系数;λ表示品牌交叉价格弹性系数;d表示新品牌进入市场后带来的新的市场需求,当制造商对品牌B投入越多时,即β越大意味着会激发越多的潜在市场需求,0<d<a,并且d与该产品的市场饱和度有关,市场对该类产品越趋于饱和,新加入品牌带来的市场需求扩张d越小. 本文默认自身价格对需求的影响系数为1,其他价格对需求的影响出于分析侧重点以及计算方便考虑,假设其为弱中性且对称[19-20],即取值范围为(0,1/2).

品牌商对自身品牌A进行建设及维护的单位成本为b,该成本包含了广告宣发、形象维护、产品售后等费用. 因此,可以合理地得出制造商对自身品牌B进行建设及维护的单位成本为2βb,这一成本是假设β=1/2,市场被品牌A和品牌B均分时,制造商需要对品牌投入和品牌商一样多的费用. 由此,可以得到制造商进行品牌化后,品牌商和制造商在渠道j的利润函数Πij为:

-

在图 1中,品牌商与制造商都分别通过线上直销平台和线下零售商各自构成一条完整的双渠道供应链C1和C2. 品牌商与零售商,代工制造商与零售商都在各自的供应链中进行集中式决策,追求利润最大化. 同时供应链C1和C2之间存在博弈,并且由于品牌商占据主导地位,故遵循Stackelberg博弈. 博弈顺序为:①品牌商和零售商先决定双渠道供应链C1的线上直销价格p11和线下零售价格p12. ②制造商和零售商再决定双渠道供应链C2的线上直销价格p21和线下零售价格p22. 表现为优化模型:

采用逆向归纳法求解,得到命题1.

命题1 品牌化策略下两类品牌产品在双渠道供应链中都存在最优销售价格pij*,分别为:

其中:

证 分析ΠBC2(p21,p22)的Hessian矩阵H1,可以得到:

故H1为负定矩阵,即存在唯一最优解,令一阶导等于零,得到此时的p21,p22,将其代入ΠBC1中分析ΠBC1(p11,p12)的Hessian矩阵H2,可以得到:

此时计算较为复杂,无法直接判断矩阵是否负定,故利用Lingo软件对其求解,目标函数为:

得到当0<λ,η<1/2时,

故H2也为负定矩阵,存在唯一最优解,令一阶导等于零,得到p11*,p12*,再代入到之前的p21,p22中,得到p21*,p22*,证毕.

命题2 比较品牌A和品牌B的产品在渠道j的最优销售价格,可以得到:当

$0 <\gamma \leqslant \frac{1}{2}$ 时,$p_{11}^* \leqslant$ $p_{12}^*, p_{21}^* \leqslant p_{22}^*$ ; 当$\frac{1}{2} \leqslant \gamma<1$ 时,$p_{11}^* \geqslant p_{12}^*, p_{21}^* \geqslant p_{22}^*$ . 当$0<\beta \leqslant \delta$ 时,$p_{11}^* \geqslant p_{21}^*, p_{12}^* \geqslant p_{22}^*$ ; 当$\delta \leqslant$ $\beta$ 时,$p_{11}^* \leqslant p_{21}^*, p_{12}^* \leqslant p_{22}^*$ , 其中$\delta>\frac{1}{2}$ .证 由

可得第1个结论. 其中,当0<η,λ<1/2时,

由p11*-p21*≥0可得

其中,Ai是只与η,λ相关的系数. 由

易推导出

$\delta>\frac{1}{2} $ ,而模型复杂性δ与1的大小关系将在数据分析中呈现.命题2的第1个结论表明,当消费者在线上(线下)渠道购物占比超过线下(线上)渠道时,线上(线下)渠道售价就会高于线下(线上)渠道售价. 基于供应链最优利润计算得出的结论说明,对于消费者而言,过度依赖某一渠道不利于实现自身效用的最大化. 与渠道差异不同,品牌差异对定价造成的影响需要作为跟随者的制造商付出比主导者品牌商更多的努力,即当

$\beta=\frac{1}{2} $ ,制造商品牌建设和维护的单位成本2βb及市场占有量β,相当于品牌商品牌建设和维护的单位成本b及市场占有量1-β时,制造商也无法制定出与原市场主导品牌相同的售价. -

在集中式决策下可以获得供应链整体最优利润和最优渠道定价,但无法计算得出制造商的批发价格,从而得到制造商作为单独主体的利润,并与之前为品牌商代工时的利润进行比较,以此评价品牌化策略的优劣. 一般来讲,刚进入市场的制造商处于劣势地位,因此建立制造商与零售商分散式决策时的Stackelberg博弈定价模型为:

命题3 制造商的最优批发价格w2*为:

证 令

$p_{22}=w_2+m_2$ 代人式(22) 中, 得到$\varPi_2^B\left(p_{21}, w_2\right)$ 的Hessian矩阵$\boldsymbol{H}, \boldsymbol{H}=\left[\begin{array}{cc}-2 & 2 \eta \\ 2 \eta & -2\end{array}\right]$ ,$|\boldsymbol{H}|=4\left(1-\eta^2\right)>0$ , 故$\boldsymbol{H}$ 为负定矩阵, 存在唯一最优解. 因为制造商处于劣势地位, 故认为制造商批发价格的制定建立在供应链整体利润最优的基础上, 即$ p_{21}, p_{22}$ 等于命题1时的$p_{21}^*, p_{22}^*, \varPi_2^B+\varPi_r^B=$ $\varPi_{c_2}^B$ . 因此,$w_2=2 \eta p_{21}^*+\lambda p_{12}^*-p_{22}^*+(1-\eta)(2 \beta b+c)+\beta(1-\gamma) a+\beta d$ , 代人可得$w_2^*$ , 证毕.命题4 在品牌化策略下,分散式决策时γ,β对线下批发价格w2*的影响为:当0<β<1时,

$\frac{\partial w_2^*}{\partial \gamma} $ <0;当0<γ<1时,$\frac{\partial w_2^*}{\partial \beta} $ >0.证

$\frac{\partial w_2^*}{\partial \gamma}=\left[\left[\left(\lambda\left(B_1-B_2\right)-1\right) / 2(1+\eta)-\left(B_1-B_2\right)\right] \beta+\left(B_1-B_2\right)\right] a $ ,其中由0<η,λ<1/2,易得

可证明

$\frac{\partial w_2^*}{\partial \gamma}<0$ . 由$\frac{\partial w_2^*}{\partial \beta}$ 推导得到: 当$0 <\gamma <\frac{C_1 b+C_2 d+C_3 a}{\left[\left(B_1-B_2\right)-\left(\lambda\left(B_1-B_2\right)-1\right) / 2(1+\eta)\right] a}$ 时,$\frac{\partial w_2^*}{\partial \beta}>0$ ,其中

故可证

命题4表明制造商的线下最优批发价格w2*会始终随着传统零售商市场份额的减少而减少,随着自身品牌价值以及市场占有量的增加而增加.

2.1. 品牌自主化策略下集中式双渠道供应链博弈模型

2.2. 品牌自主化策略下分散式双渠道供应链博弈模型

-

令η=0.25,λ=0.25,b=10,c=2,a=100,d=10,m=m*,进行数值分析. 对命题进行验证,用图形结果表示最优定价及利润函数与β,γ的关系,并对品牌自主化前后整体供应链利润和制造商利润进行对比分析.

-

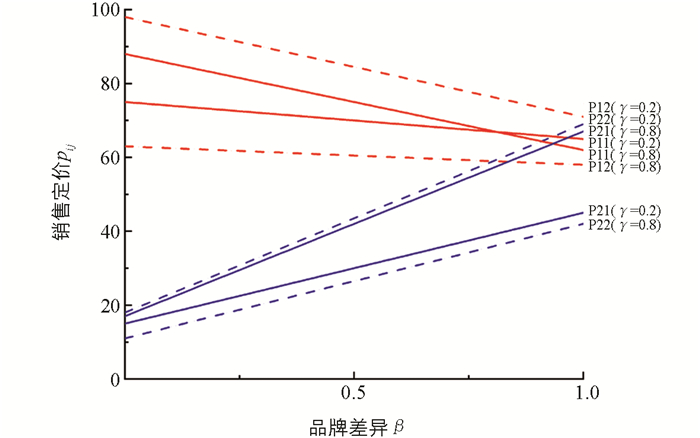

伴随着线上渠道购买占比γ的增加,线上最优定价pi1*与线下最优定价pi2*的差值以

$\gamma=\frac{1}{2} $ 为临界点,先减少后增加. β不仅影响着pi1*-pi2*的差值范围,还影响着差值的变化速率. 由β,γ所代表的市场占比和渠道占比可知,占比越高即垄断程度越高,定价越高.图 2表明,当β足够大时,后进入市场的品牌可以制定比同等条件下原市场品牌更高的定价,但通过横向比较可以发现,此时品牌B的定价相较于品牌A的历史数据,仍然处于低位水平. 随着β增加可以明显缩小不同品牌间的定价差距,但只要还是品牌商占据供应链主导权,代工企业品牌的最优定价就很难高于品牌商的定价. 不同渠道价格的变化速率差距,也解释了在网络购物习惯流行的中国,代工企业应当优先选择网络线上渠道进行产品销售的原因.

-

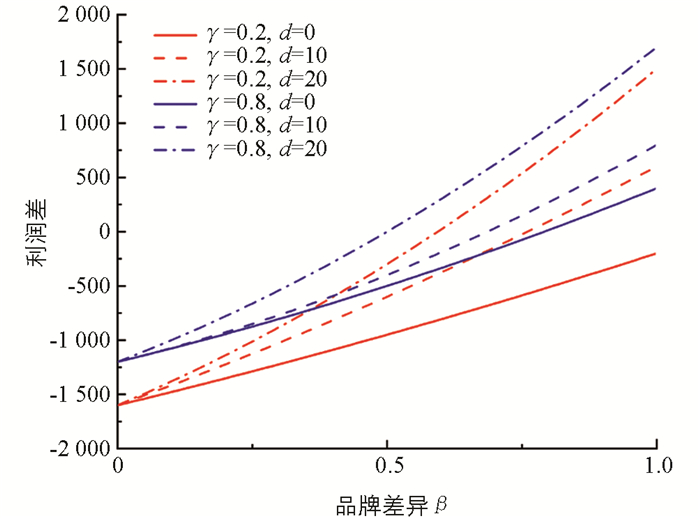

对分散式决策下代工企业执行品牌自主化策略前后利润进行对比分析,探究品牌差异β、代工程度α和需求扩散程度d对代工企业利润函数的影响.

图 3分别呈现了渠道偏好γ=0.2,0.8,代工程度α=0.5,需求扩散程度d取0,10,20时品牌差异β对品牌化前后制造商利润差Π2B-Π2O的影响. 横向比较图 3可以看出,需求扩散程度越大,即新的市场需求越多,制造商脱离代工身份进行自主品牌化并获得相较于之前更多利润时所需要付出的努力就越少. 趋于饱和度的市场意味着制造商脱离代工身份实现更多盈利的门槛越高,需要对品牌的投入越多. 纵向比较图 3可以看出,当消费者具有明显的渠道偏好时,可以帮助代工企业更容易地实现利润改善.

-

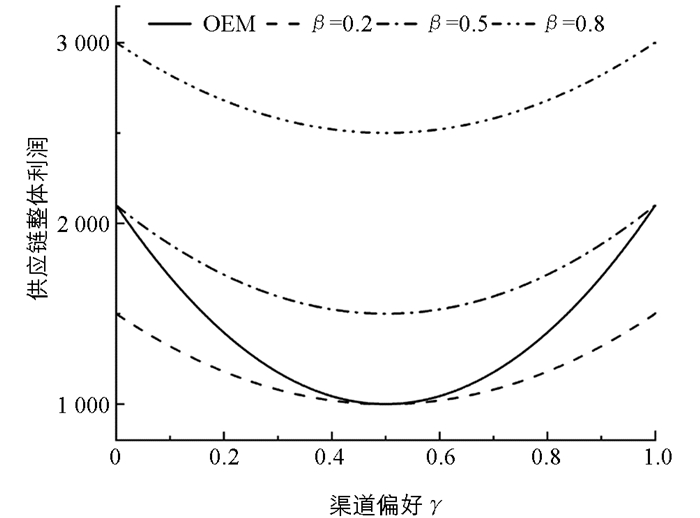

对集中式决策下的供应链整体利润进行对比分析,探究品牌差异β、渠道偏好γ对利润函数的影响.

图 4中品牌化策略下供应链整体利润ΠCB=ΠBC1+ΠBC2,随着β增加而增加,与γ呈现出先减后增的关系. 代工模式下供应链整体利润ΠCO只与γ有关,同样呈现出先减少后增加的关系,并在γ=0.5处最小.

图 4表明自主品牌竞争力增强可以为整个供应链带来更高的利润,通过引入自主品牌可以提升供应链整体的盈利水平. 在β不变的情形下,消费者对渠道偏好越明显,供应链整体利润越高.

3.1. β,γ对销售定价pij*的影响分析

3.2. 品牌自主化前后制造商利润对比分析

3.3. 品牌自主化前后整体供应链利润对比分析

-

本研究在考虑代工企业执行品牌自主化策略的基础上,构建了由一个品牌商、一个制造商及一个传统零售商构成的双渠道供应链系统,借助动态博弈理论构建制造商品牌自主化前后供应链集中式决策与分散式决策下的定价模型,获得品牌化前后供应链整体利润与代工企业个体利润. 对决策前后的定价、利润进行对比,分析了代工关系、品牌差异、渠道偏好、需求扩散程度、市场饱和度对渠道定价、代工企业利润及供应链整体利润的影响. 研究发现,新品牌进入市场所引发的品牌竞争可以让消费者买到更多价低质优的产品,而供应链利润也能同时得到改善,实现双赢. 从博弈模型利润最大化角度来看,随着代工企业对自主品牌的持续投入,自主品牌与原市场主导品牌的价格差距将逐渐缩小. 但是,即使付出多于市场主导者的努力,代工企业自主品牌也很难获得市场价格主导权. 不过,相较于贴牌生产时期,代工企业利润已经得到了显著改善,并且如果消费者对产品具有明显的渠道偏好,利润改善效果将更加明显. 随着品牌竞争加剧,供应链整体利润先减少后增加,并高于贴牌生产时的水平.

-

1) 精准定位,选择合适价格区间

代工企业在进行品牌自主升级时,在供应链权力结构中相对于品牌商处于从属地位,只要权力结构不发生转变,代工企业就很难通过制定高于品牌商的定价以期获得更多的利润. 但是,低价格区间并不意味着无利可图,事实上通过仿真模拟发现,在低价格区间也可以相较于贴牌生产时期实现很大程度的利润改善. 因此,代工企业在品牌自主化策略初期并不需要对品牌建设进行过度投入,通过市场下沉逐渐掌握市场主导权才是比较合理的方式.

2) 市场调查,迎合消费者偏好

对代工企业而言,较高的市场饱和度意味着更激烈的市场竞争,制造商想要从品牌商手中瓜分仅有的市场并实现盈利,需要付出很高的品牌建设及维护成本,但是仿真分析结果表明,即使市场扩散程度为零时,品牌自主化也有机会比贴牌生产获得更多的利润;当消费者线上渠道购物偏好占比较高时,代工制造商将更容易实现利润改善,因此在网购流行的中国,制造商自主品牌应当优先开通网络直销渠道.

3) 政策激励,实现互利共赢

对供应链整体而言,代工企业脱离代工身份引入自主品牌进入市场时,供应链整体利润会下降,但随着企业对自主品牌建设投入的增长,供应链整体将会很快获得比之前更多的利润. 所以,从宏观层面来看,对企业品牌自主化升级进行激励,提升市场竞争程度,同时制定合理的利益协调机制,就有机会实现供应链成员互利共赢的局面.

下载:

下载: