-

开放科学(资源服务)标志码(OSID):

-

疫情防控常态化背景下,旅游业在时间与空间尺度上迎来前所未有的冲击. 据各省市文化和旅游管理部门发布的2022年上半年文旅市场情况调研可见:城市近郊的历史人文类、红色旅游类和自然风景旅游类等风景点受到游客欢迎;短途游、近郊游和城市休闲游等自驾旅游模式正掀起新的旅游热潮. 随着“旅游+”“交通+”“生态+”发展规划的推行,为了迎合自驾旅游需求,促进各风景点发展、道路建设与旅游游憩、产业振兴等深度融合[1],构建市域自驾游风景道体系[2],成为完善都市圈旅游服务功能的重要举措. 自驾游风景道是以道路为载体,以地域文化和自然资源为基础的旅游廊道,能有效整合沿线风景点,具有交通、旅游、景观、文化等复合功能,在资源大整合、区域大协同、发展大融合中呈现出良好的经济、社会与文化效益[3]. 它的建设将成为疫情常态化背景下自驾游个性化出行的重要基础保障和依托. 然而当前自驾游风景道的建设仍然在探索中,缺乏对风景点服务功能、道路交通、游客偏好等多元数据的统筹分析,使得当前自驾游风景资源点面临无序分散,自驾游线路主题特色缺失等问题[4],这些问题亟需解决.

针对上述问题,国内外学者已进行了相关研究. 研究内容上,国外学者主要聚焦于自驾游风景道的评估体系[5]、规划设计[6]、游憩价值[7]、认识及偏好[8]、景观特征[9]等视角. 国内学者则主要以风景道为研究对象,围绕内涵研究[10]、景观评价[11]、风景道体系构建[12]、分类与资源配置[13]、设计策略[14]等研究方向深入探索. 研究方法上主要应用等距离专家目测法[15]、CSS理念[16]、定性与定量分析法[17]、层次分析法[18]、网络文本分析[19]、核密度分析[20]、游客感知[21]等. 研究视角上则主要围绕风景道开发潜力[22]、风景道规划[18]、线型旅游体验空间[23]、旅游产品谱系[24]等层面. 已有研究虽在评价体系、规划方法、价值评估等理论和实践方面有了丰富的成果,但是鲜有从市域层面进行自驾游风景道体系的研究,且研究数据较为传统,难以全面涵盖游客偏好等市场需求信息. 随着网络空间信息大数据的发展,以旅游数字足迹为代表的地理空间大数据在旅游轨迹[25]、风景点识别与偏好[26]、风景旅游资源空间格局[27]等方面体现出传统数据所不具备的优势. 因此,本研究以福州为例,搜集福州自驾游客的旅游数字足迹,梳理福州市域范围内自驾游客兴趣点和已有风景点的经纬度信息,融合OSM道路路网数据等,借助ArcGIS 10.2空间分析工具,探索福州市旅游风景点和自驾游客兴趣点的空间分布格局,并以此为依据提出福州自驾游风景道选线方案,以期能够为市域自驾游风景道体系构建与提升自驾游服务品质提供理论与方法借鉴.

全文HTML

-

福州,别称榕城,是中国优秀旅游城市. 福州自然资源禀赋、红色基因丰饶与历史文化悠久,拥有国家A级景区61个,红色旅游风景点60余处,全国重点文物保护单位25处,市级以上非物质文化遗产189项. 2020-2021年,福州旅游总人数由4 669万人增加至9 654万人,旅游总收入由537亿元提高至1 450亿元,占全省旅游总收入的29.63%. 福州市新规划的“四纵三横四联”国省道网络中,“四纵”里程达818 km,“三横”里程达507 km,“四联”里程达205 km,道路网络覆盖面积大,交通便捷,为自驾游提供了便利的路网设施,可见自驾游风景道建设的意义重大. 自驾游风景道建设是疫情防控常态化背景下旅游经济转型升级、乡村振兴和生态文明建设的重要保障,通过对福州市道路沿线风景旅游资源整合,以道路为媒介,有序串连各个景区,形成以线串点来适应多样化旅游需求的发展格局,为实现福州全域联动旅游发展带来新的吸引点.

-

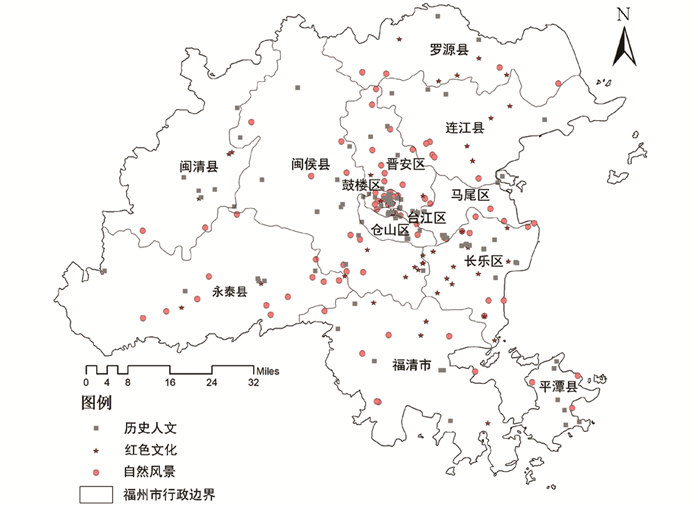

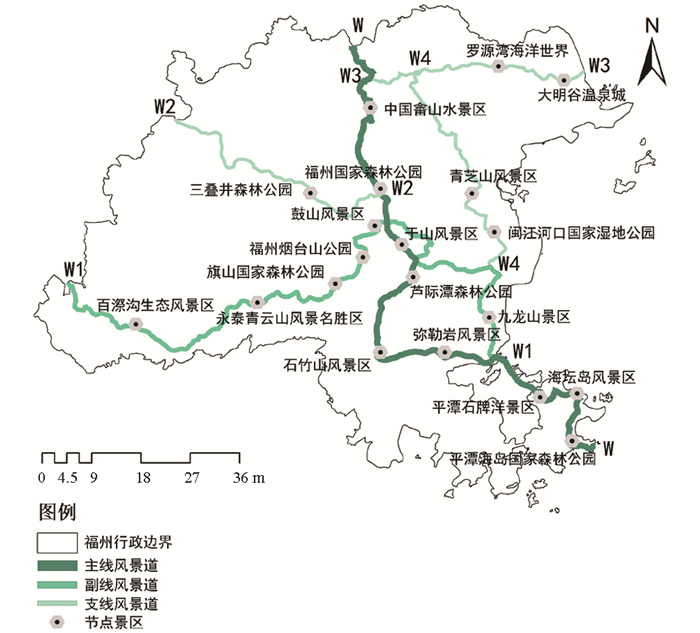

本研究数据选取了2019-2021年福州地区自驾游客在两步路(户外助手)与六只脚户外旅游分享交流平台中发布的脚印2 752个与轨迹328条,爬取了游客在旅途中带有经纬度信息的兴趣点(POI) 3 586个,构成游客自驾游数据库. 上述平台记录了自驾游客在旅途中主动上传的照片、文字脚印和自动记录的游客移动轨迹等GPS信息,以此提取出游客途中的足迹点,即兴趣点和轨迹,这些信息能反映游客的出行轨迹与风景点偏好信息,具有较高研究价值. 其次,为充分发挥福州市现有风景点的旅游功能,服务风景道选线方案的构建,根据福州市文化和旅游局《旅游资源分类》与百度平台对旅游资源的分类,界定了福州市旅游资源包含3个主类、12个亚类与35个基本型(图 1);从福建省文化和旅游厅、福州市文化和旅游局以及各区县政府官网获取了福州市现有的自然风景点85处、红色文化点62处及历史人文点117处,共264处风景点,利用谷歌地图对风景点进行坐标定位(图 2),构成风景点数据库. 在进行风景点坐标定位时,若风景点面积较大,则优先选取入口为定位点,在风景点有多个出入口的情况下,则尽可能选取临近停车场入口处为该风景点的定位点. 第三,借助OSM网站获取福州市道路数据,利用ArcGIS 10.2软件对其进行裁剪,区分出国道、省道、县道和环城快速道,构成路网系统数据库.

-

最邻近指数是用于分析点状要素邻近程度的重要方法,常用于农产品地域分异特征[28]、旅游景点分布规律[29]等领域. 本研究将3类风景点作为点状要素,用以辨识其空间分布格局,计算公式如下:

式中,R为最邻近指数,r1与rE分别表示3类风景点的实际最邻近距离和预期平均距离,n为风景点个数,di为i风景点到最邻近风景点的距离,A为研究区总面积. 若R>1,代表 3类风景点在空间上呈分散状态;R=1,代表 3类风景点在空间上呈随机分布;R<1,代表 3类风景点在空间上呈聚集状态.

-

Ripley's K函数是分析点要素在不同空间尺度分布格局的常规手段,探究分布规律,其计算公式为:

式中,A为研究区总面积,n为3类风景点个数,d为距离尺度,dij是景区i到j的距离. 为确保方差稳定性,Besag对K(d)进行重新标准化,构造了L(d)函数[30],公式如下:

式中,借助蒙特卡洛模拟法对L(d)函数显著性进行检验,并生成其置信区间,即上、下包线. 若L(d)观测值在上包线之上,说明风景点呈聚集状态;若位于上、下包线之间,说明风景点呈随机分布;若位于下包线之下,说明风景点呈分散状态.

-

采用标准差椭圆法分析离散数据集的分布特征,可以从椭圆中心、分布范围、方向和形状等多个角度分析游客兴趣点的空间演变过程. 椭圆中心表示游客兴趣点分布重心,长半轴代表分布方向,短半轴代表分布范围,长短半轴的值差距越大,表示游客兴趣点方向性越明显.

-

核密度估计法是判断点要素聚集性的重要方法,能够反映不同空间点要素的分布特征,本研究借助其识别福州市游客兴趣点的分布规律,其公式如下:

式中,f(x,y)为福州市自驾游客兴趣点在空间位置(x,y)处的核密度值,r为半径,n为半径r内的游客兴趣点个数.

-

(1) 构建栅格

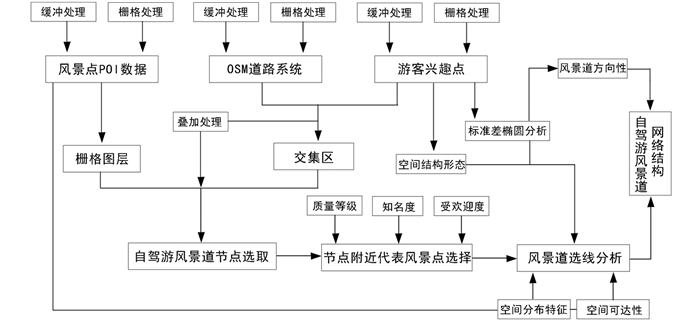

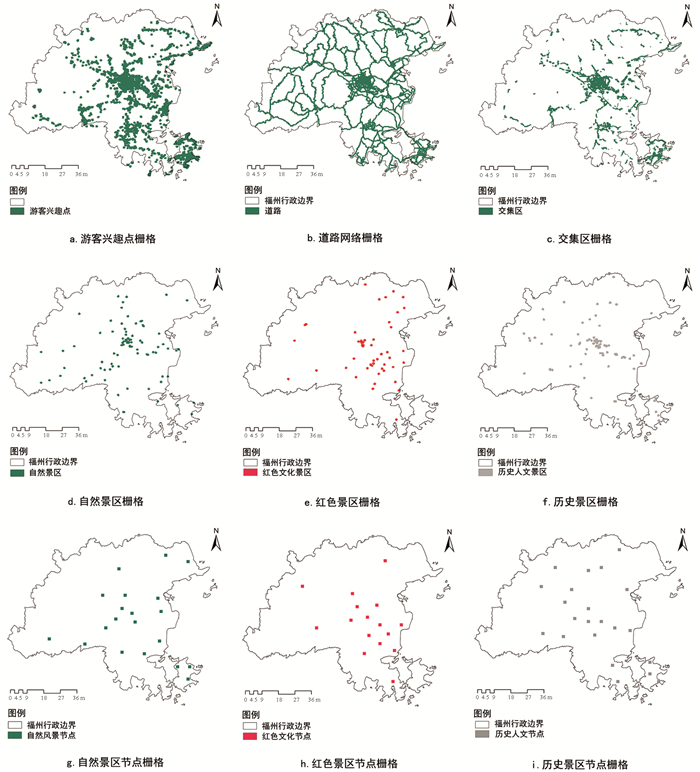

基于游客兴趣点、风景点及道路网络对福州市风景道选线的潜力空间进行选择. 借助ArcGIS 10.2软件中的邻域分析与转换工具对游客兴趣点(足迹点与旅游轨迹)、福州市3类风景点(自然、红色和历史人文)和道路网络(国、省、县道及环城快速通道)进行缓冲区建立和栅格化处理,然后通过栅格计算器叠加,最终构建的栅格交集区作为福州市自驾游风景道节点与选线依据.

(2) 选取节点

风景点不论发展潜力、吸引力、风景资源特色,都具备成为旅游风景道节点的资格. 本文利用最终所构建的栅格交集区,综合考虑交集区附近风景点的质量等级、年游客量及知名度等信息,以国家级、省级以及市级公园,国家A级风景名胜区,传统村落,中国历史文化名村,文物保护单位,红色旅游景点等风景资源为优先,选取最合适的风景点作为节点景区.

(3) 自驾游风景道构建

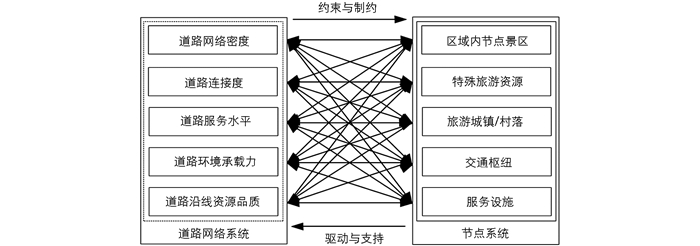

本研究将所获得的栅格数据作为自驾游风景道选线的基础,根据福州市现有道路网络与节点景区的耦合协调关系及分布状况(图 3),综合考虑风景点的空间分布特征与可达性、游客兴趣点的方向性、空间结构形态和分布趋势、线路的便利性与流畅性等因素,结合《全国生态旅游发展规划(2016-2025年)》等国家风景道政策,最终构建出福州市自驾游风景道网络结构(图 4).

1.1. 研究区概况

1.2. 数据来源

1.3. 研究方法

1.3.1. 最邻近指数

1.3.2. Ripley's K函数

1.3.3. 标准差椭圆法

1.3.4. 核密度估计法

1.3.5. 栅格化处理法

-

基于ArcGIS 10.2中的平均最近邻分析工具,对福州市及其各区县内的3类风景点进行平均观测距离、预期平均距离与最邻近比率等计算,结果如表 1所示. 福州市区域内风景点空间分布整体表现为聚集状态,拥有的13个区域板块中有7个板块在空间上呈聚集特征,6个呈分散特征,风景点局部分散状态是影响全市自驾游风景道选线的重要因素. 其中鼓楼区、晋安区、闽侯县、长乐区、永泰县、福清市、台江区空间板块旅游风景点最邻近比率小于1,其结果通过显著性检验,表明以上板块中3类风景点空间分布具有聚集特征,且不同板块内风景点聚集强度存在明显差异,空间单元聚集度从强到弱依次为:鼓楼区、台江区、晋安区、永泰县、闽侯县、长乐区、福清市. 最邻近比率最高的为福清市,该空间板块面积大,3类风景点数量相比于其他聚集板块较少,整体分布呈空间疏离特性;最邻近比率最低的为鼓楼区,板块中3类风景点分布数量最多,邻近发育特征显著,形成福州市旅游风景点的重要聚集单元. 此外,连江县、仓山区、闽清县、马尾区、罗源县与平潭县等6个板块的最邻近比率大于1,且通过显著性检验,板块中风景点格局呈分散状态,其平均观测距离皆大于预期平均距离,表明此6个板块风景点间实际距离过大,空间分散程度从强到弱依次为:闽清县、连江县、仓山区、马尾区、平潭县、罗源县,最邻近比率最低的为闽清县,这是由于该地区山体结构复杂,导致风景点过于分散;最邻近比率最高的为罗源县,景区整体分布相对均衡分散.

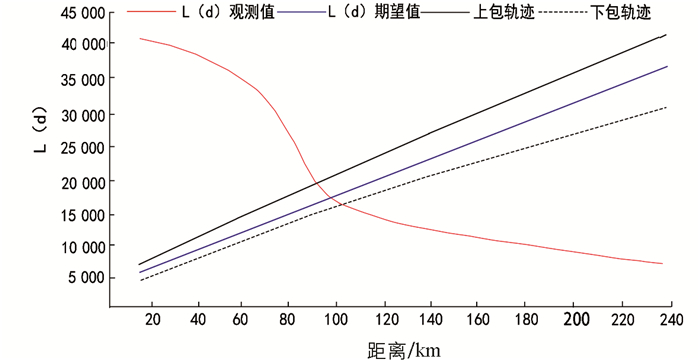

最邻近指数对于区域内点要素聚集分布状态的识别存在缺陷,为进一步验证福州市3类旅游风景点分布的空间聚集模式,借助Ripley's K函数分析工具,通过蒙特卡洛模拟法对其显著性进行检验,得到福州市多尺度聚集分布特征,如图 5. 3类旅游风景点L(d)观测值曲线一部分位于上包轨迹左上方,另一部分向下包轨迹右下方延伸,再次证明其呈聚集与分散分布模式,但左上方L(d)观测值曲线随着距离的增加逐渐与上包轨迹交汇、右下方L(d)观测值曲线与下包轨迹形成的开口越来越大,表明福州市3类旅游风景点的聚集性强度具有随距离增加而不断弱化的“空间衰减”特征. 从L(d)观测值曲线的峰值可以看出,3类旅游风景点在20 km附近时聚集强度最高,在90 km附近时开始趋于分散分布,由此说明福州市3类风景点具有小尺度聚集特性,风景点集群与邻近发育特征突出,这对推进自驾游风景道连片选线与开发、打造旅游空间共生体具有重大指导意义.

-

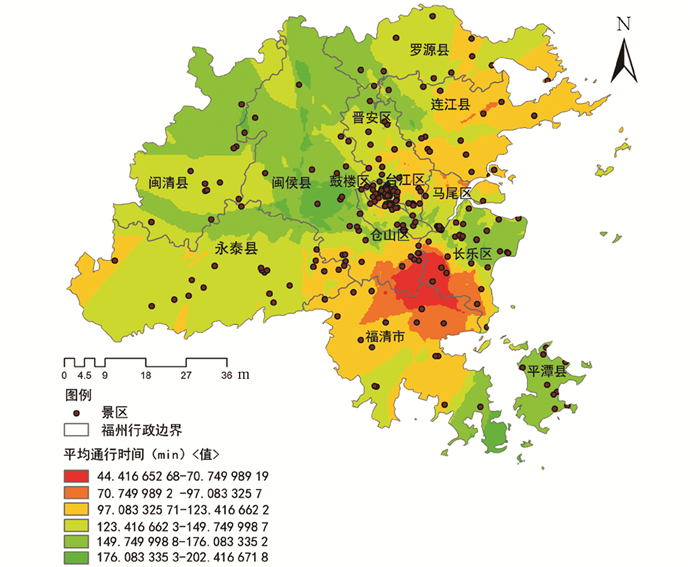

基于ArcGIS 10.2平台克里金插值法,对福州市264个自然、红色与历史风景点可达性格局进行空间插值模拟,以地图可视化方式分析3类风景点可达性空间分异状况,结果如图 6所示:福州市3类风景点可达性分布呈现典型的“中心-外围”结构,平均通行时间由中心区向四周边缘区逐渐增加,“圈层状”特征鲜明. 其中,3类风景点高可达性地域分布在鼓楼区、晋安区、长乐区、福清市、马尾区与连江县等地区,以上区域多位于福州市国道辐射核心区,对福州市经济发展起带动作用. 区域内覆盖G104、S52、G228、S11、G3等重要交通枢纽,呈“井字状”交汇,游客量较大,国道、省道等不同等级的交通系统发达,进而成为全市3类风景点可达性分布的“中心高地”. 3类风景点低可达性以罗源县、闽侯县、闽清县、永泰县为典型代表. 以上区域多包含多个国家A级景区、全国文物保护单位以及红色革命老区,多位于山脉纵横、起伏较大、路网密度低的区域,交通设施落后,对外连接度差,与市经济发展重心脱节,发展相对迟缓,呈典型的“老、少、边、穷”等地域特征,成为3类风景点可达性分布的“边缘洼地”. 此外,福州市3类风景点可达性分布具有明显的交通指向性,并主要沿G228、G15W3、G15、G355、G316、S1531、S81、G1505等交通主线呈“网状”延展交织态势,沿线景观资源基础好,人口密度大,路网系统发达,风景点对外连通性强,为自驾游风景道选线提供重要的硬件支撑与设施载体.

-

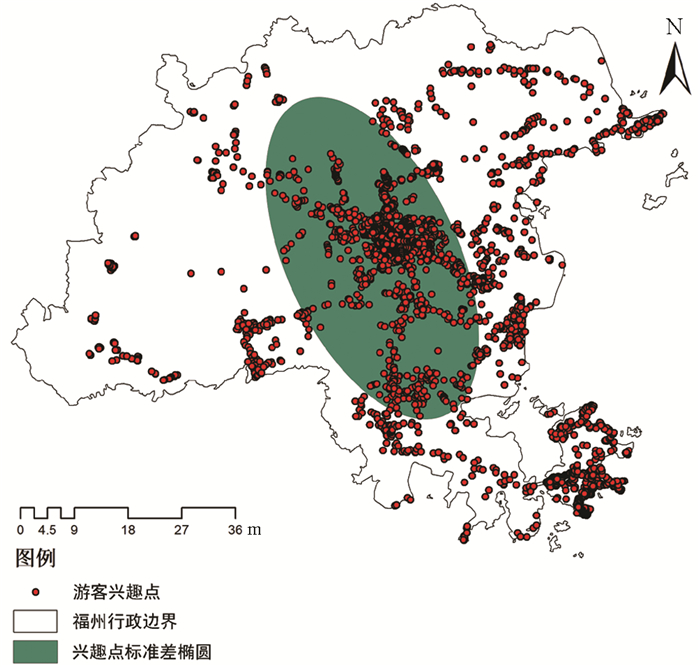

本文主要采用标准差椭圆法分析游客兴趣点的空间演变过程,结果如图 7所示. 椭圆长半轴沿西北—东南方向延伸,且长短半轴差距较大,说明福州市自驾游客兴趣点沿西北—东南延伸的方向性更明显,由此可作为福州市自驾游风景道的线路走向依据.

-

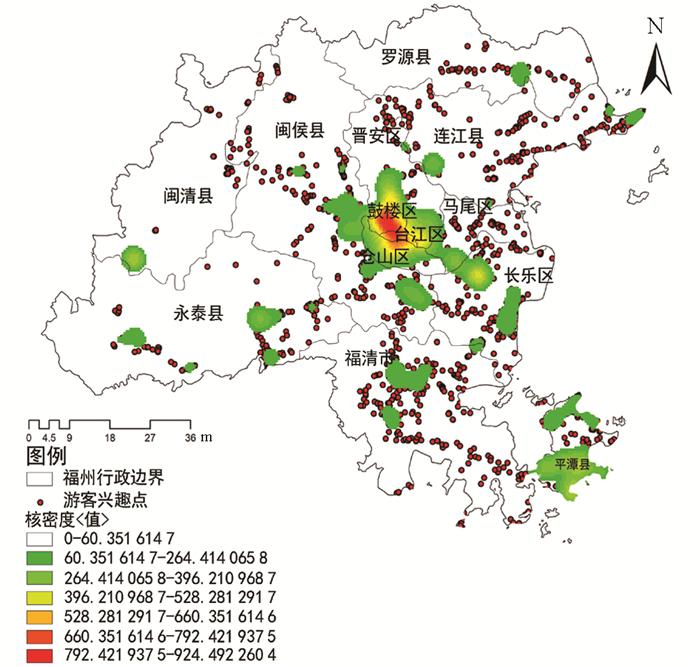

为更直观揭示福州市游客兴趣点空间分布格局,并借助ArcGIS 10.2软件“核密度分析”工具,对游客兴趣点空间分布的结构形态进行地图可视化表达,通过刻画核密度分布的空间异质性,结果如图 8所示. 福州市游客兴趣点分布呈现明显的空间非均衡性,局部聚集特征鲜明,游客兴趣点分布盲区与聚集群落相互交错,整体上呈“大分散、小集聚”特征,表现为“大核—次核—小核”的格局. 其中,游客兴趣点高密度分布区域主要位于以鼓楼区、晋安区、仓山区、长乐区、平潭县与永泰县等景区数量与类型较多的区域,游客兴趣点聚集区呈现显著的“圈层状”结构,核密度由中心向外围区域逐级递减. 同时,在闽侯县、闽清县、福清市、马尾区、罗源县与连江县等区域,形成多个具有连绵集群特征的“中低密度”游客兴趣点空间组团,分布较为稀疏分散,缺乏明显集聚核心,核密度分布呈现较强的空间均质性.

-

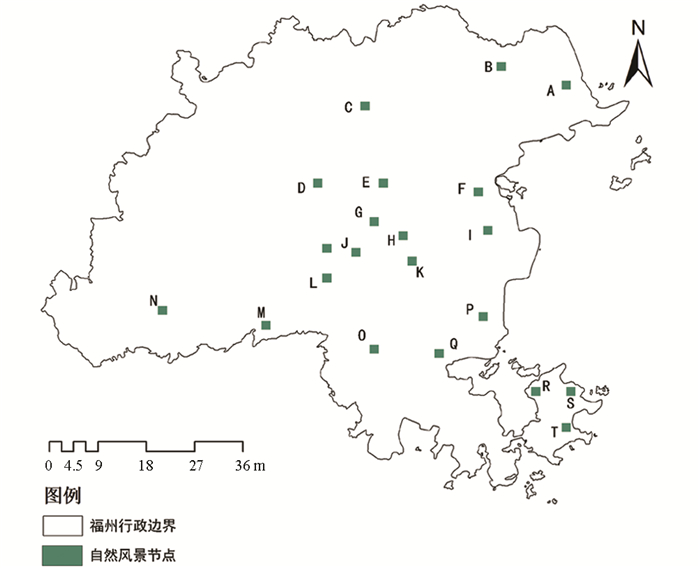

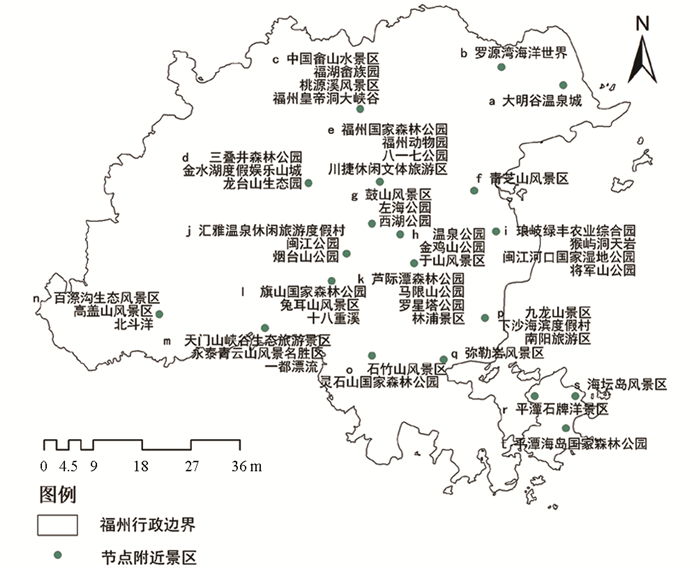

利用ArcGIS 10.2软件的邻域分析工具对所有风景点和兴趣点建立缓冲区. 根据兴趣点空间分布特征,在风景点2 km范围之内分布集中度较高,涵盖35.3%以上的兴趣点,因此对风景点2 km缓冲区进行栅格化处理,并对其进行重分类,赋值为1. 通过前期研究发现福州市自驾游客兴趣点沿道路分布现象明显,在路网3 km范围之内分布集中度较高,涵盖47%以上的兴趣点,因此对游客兴趣点建立3 km缓冲区,并进行重分类,赋值为1;对福州市道路网络进行栅格化处理,赋值为1. 利用Spatial Analyst中的栅格计算器对所获得的道路网络与游客兴趣点栅格数据进行叠加处理,对栅格值大于2的进行可视化,得到二者的交集区选线栅格,再将其与福州市3类景区栅格进行叠加处理,同样将栅格值大于2的部分进行可视化,最终得到3类风景点的节点栅格,如图 9所示.

-

借助栅格计算器获取自然风景道、红色文化道与历史人文道节点栅格数据,对各节点进行标记并将其附近风景点进行可视化处理. 若节点附近风景点大于2个,则通过比较其知名度、受欢迎程度、质量等级与游客量等指标来确定最终节点景区.

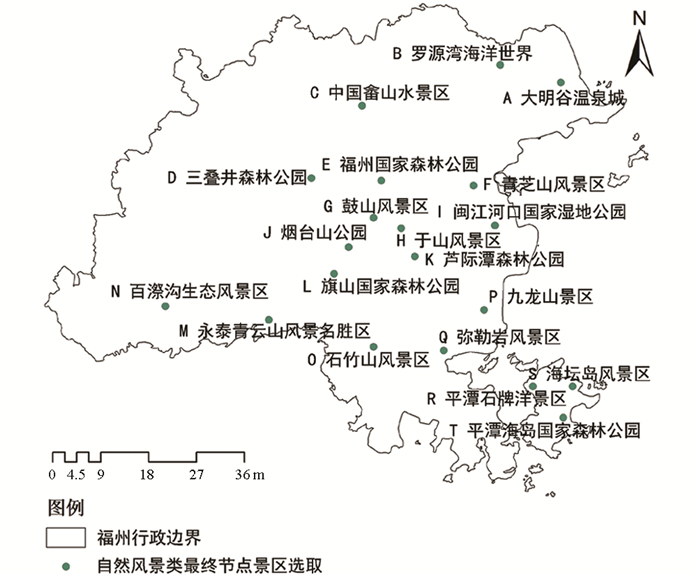

(1) 自然风景类节点景区选取

从A-T对自然风景道各节点进行标记(图 10),并将附近风景点进行可视化(图 11),发现图 10的节点A-T分别对应图 11的a-t. 根据节点景区选取依据,将大明谷温泉城、罗源湾海洋世界、中国畲山水景区、三叠井森林公园等20个风景点作为节点A-T的最终节点景区,如图 12.

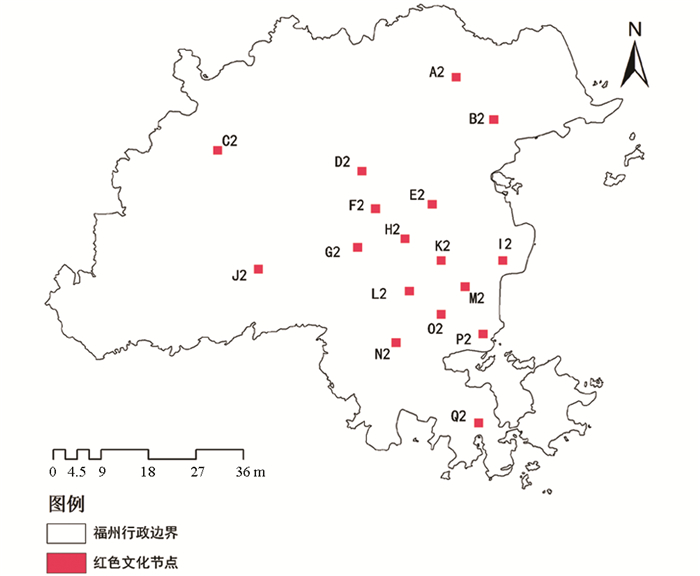

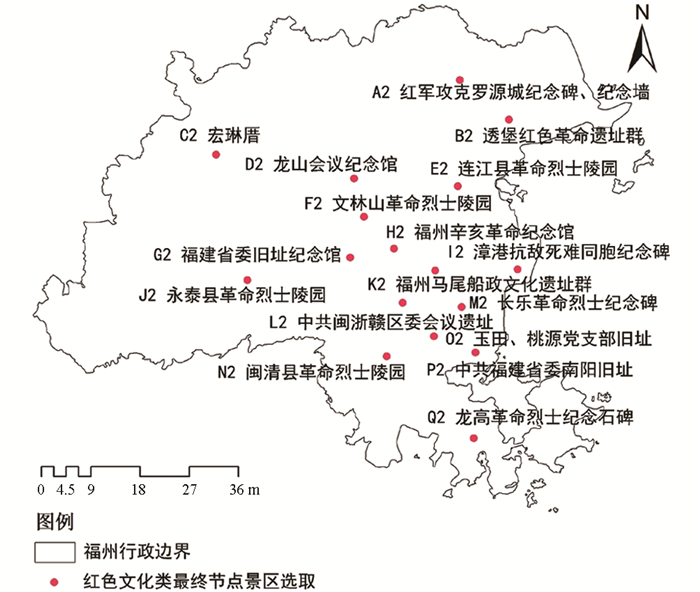

(2) 红色文化类节点景区选取

将红色文化道沿线各节点从A2至Q2进行标记,对其附近风景点进行可视化处理(图 13、图 14). 发现图 13的节点A2-Q2分别对应图 14的a2-q2. 根据节点景区选取依据,将透堡红色革命遗址群、中共福建省委南阳旧址、宏琳厝等17个风景点作为节点A2-Q2的最终节点景区,如图 15.

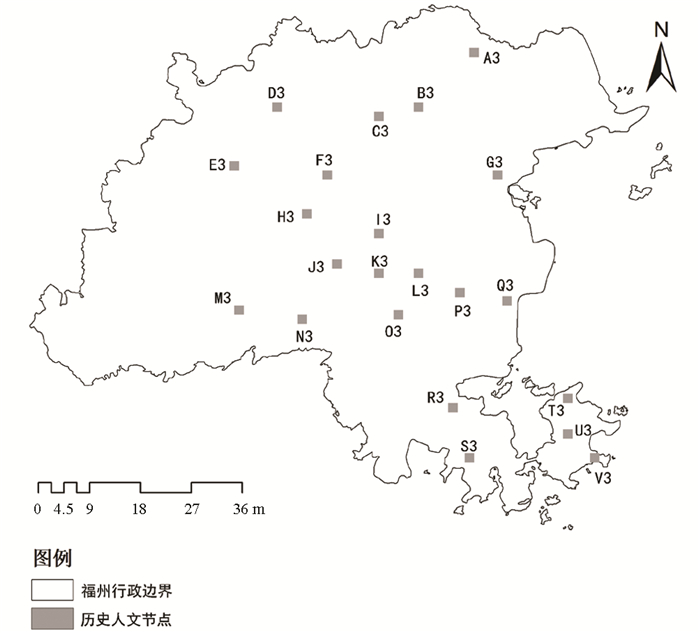

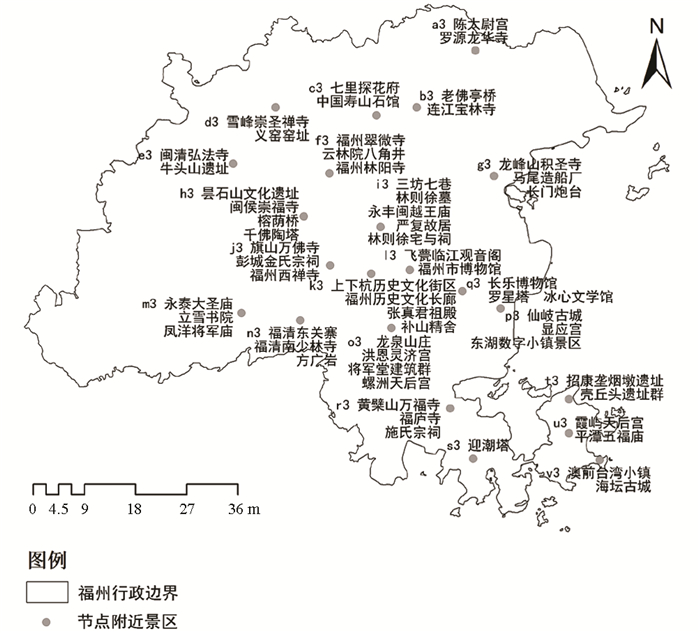

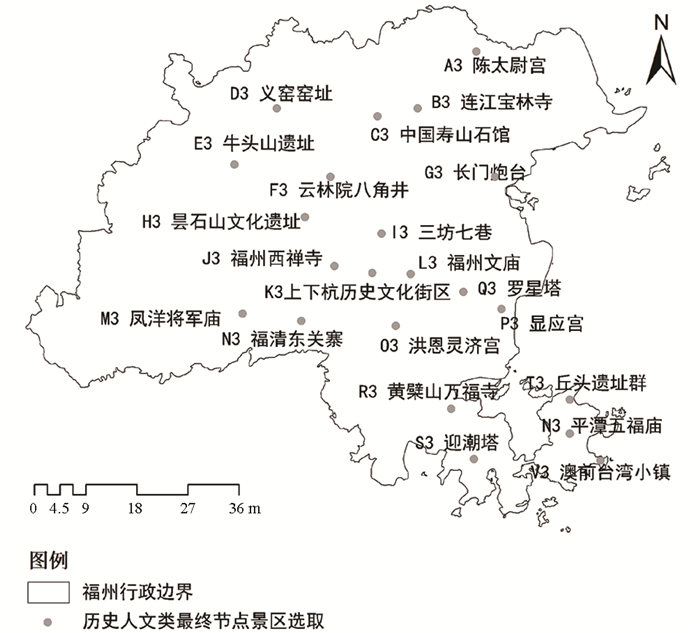

(3) 历史人文类节点景区选取

从A3至V3对历史人文道沿线所有节点进行标记(图 16),对节点附近风景点进行可视化(图 17),可见图 16的节点A3-V3分别对应图 17的a3-v3. 根据节点景区选取依据,将陈太尉宫、连江宝林寺、中国寿山石馆等22个风景点作为节点A3-V3的最终节点景区,如图 18.

-

根据前文分析,借助道路网络系统、游客兴趣点及风景点信息所选出的3类风景道节点,反映出其具备的市场吸引力、开发潜力和基础条件. 本研究自驾游旅游风景道选线将以此为基础,依据风景点的空间分布特征与路网可达性、游客兴趣点的方向性与空间结构形态、线路便利性和流畅性,构建福州市自驾游旅游风景道网络结构. 结合国家及地方政府有关风景道建设指导意见,仅考虑福州市域内的国道、省道、县道与环城快速路为通道将节点景区相连,乡道等不包括在研究范围内.

-

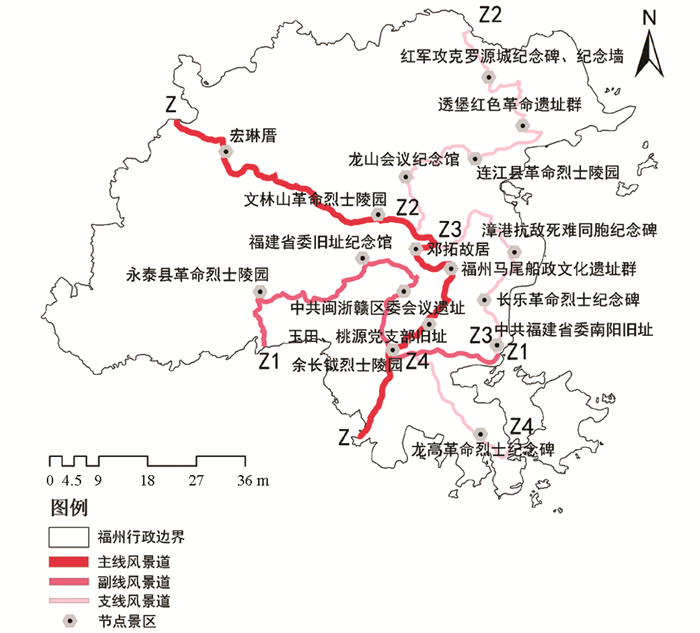

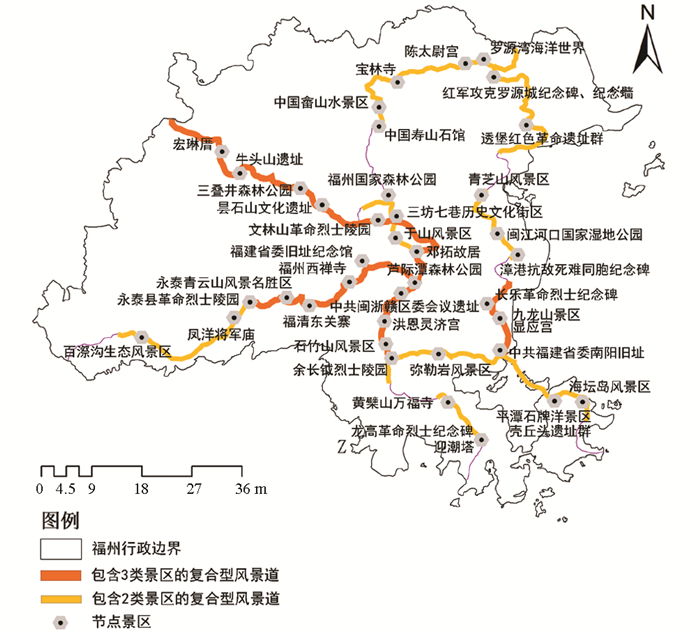

在对风景道主线进行选择时,优先考虑国道、省道作为目标,将节点景区按照游客兴趣点分布趋势与椭圆长轴延伸方向进行连接. 此外,还要与国家风景道建设等政策相衔接,遵循整体流畅性好、连接节点景区具有代表性等原则. 结果如表 2所示,自然风景点主线风景道以自然资源为特色,主要向南北方向延伸(图 19 W-W),南起平潭县,北接罗源县,途经海坛岛风景区、石竹山风景区与福州国家森林公园等国家A级景区,拥有9个主要节点景区,全长约194.6 km,沿线道路依次为G104、G1505、S1531、G324、S52、G228、G502等,其5 km缓冲区内包含25.8%的游客兴趣点与23个风景点. 红色文化点主线风景道以红色基因为特色,主要向西南方向发展(图 20 Z-Z),南起福清市,经余长钺烈士陵园、邓拓故居、宏琳厝等文物保护单位,包含6个主要节点景区,全长约156.4 km,沿线道路依次为G316、S1531、S81、S1521、G15等,其5 km缓冲区内包含17.5%的游客兴趣点与18个风景点. 历史人文点主线风景道以历史遗址、遗迹为特色,主要方向为东西向(图 21 Y-Y),西接永泰县,东连平潭县,以凤洋将军庙、罗星塔与壳丘头遗址群等节点景区构建,串连9个主要节点景区,全长约180.4 km,沿线道路依次为S203、G1523、G1505、G3等,其5 km缓冲区内包含21.7%的游客兴趣点与22个风景点.

-

副线风景道选线注重道路通达性,要求沿线风景点知名度较高、景观具有地域代表性及游客兴趣点较多,其选线按游客兴趣点分布走向进行连接,结果如表 3所示.

自然风景点副线风景道以自然资源为特色,主要在东西方向进行延伸(图 19 W1-W1),东起长乐区,西接永泰县,途经九龙山景区、鼓山风景区与百漈沟生态风景区等旅游风景区,拥有6个主要节点景区,全长约148.1 km,沿线道路由G1517、G1523、G228构成,5 km缓冲区内包含15.1%的游客兴趣点与18个风景点. 红色文化点副线风景道以红色基因为特色,主要向东西方向发展(图 20 Z1-Z1),西起永泰县,东接福清市,经永泰县革命烈士陵园、福建省委旧址纪念馆、中共闽浙赣区委会议遗址等红色景区,包含5个主要节点景区,全长约141.9 km,沿线道路依次为G1523、G355、S203、G228等,5 km缓冲区内包含11.9%的游客兴趣点与11个风景点. 历史人文点副线风景道以历史遗址、遗迹为特色,主要方向为南北向(图 21 Y1-Y1),南接福清市,北连罗源县,以迎潮塔、洪恩灵济宫、下杭历史文化街区与陈太尉宫等节点景区构建,串连10个主要节点景区,全长约180.4 km,沿线道路依次为S201、X143、G1505、G15、G104等,其5 km缓冲区内包含20.4%的游客兴趣点与26个风景点.

-

支线风景道选线依据为沿线有适量游客兴趣点分布,线路辐射范围内有景点支撑,但两者都不及主线副线分布密集,结果如表 4所示. 自然风景点支线风景道包含3支,均以自然资源为特色,第一支(图 19 W2-W2)主要在东西方向进行延伸,途经三叠井森林公园自然保护区,拥有1个主要节点景区,全长约76.7 km,沿线道路主要由G316等构成;第二支(图 19 W3-W3)主要向东西方向发展,经大明谷温泉城、罗源湾海洋世界等国家A级景区,包含2个主要节点景区,全长约105.7 km,沿线道路依次为G104等;第三支(图 19 W4-W4)主要方向为南北向,以青芝山风景区与闽江河口国家湿地公园等节点景区构建,串连2个主要节点景区,全长约122.4 km,沿线道路依次为G228等. 3支自然景区支线风景道5 km缓冲区内包含11.8%游客兴趣点与9个风景点. 红色文化点支线风景道包含3支,皆以红色基因为特色且呈南北方向延伸趋势,第一支(图 20 Z2-Z2)途经透堡红色革命遗址群、龙山会议纪念馆等革命根据地,拥有4个主要节点景区,全长约80.4 km,沿线道路主要由S201、G228等构成;第二支(图 20 Z3-Z3)经漳港抗敌死难同胞纪念碑、长乐革命烈士纪念碑等革命纪念碑,包含3个主要节点景区,全长约72.5 km,沿线道路依次为G104、S201等;第三支(图 20 Z4-Z4)以龙高革命烈士纪念碑等节点景区构建,串连1个主要节点景区,全长约32.4 km,沿线道路依次为S304、G228等,3支红色支线风景道5 km缓冲区内包含13.7%游客兴趣点与15个风景点. 历史人文点支线风景道由3条支路构成,皆以历史文化为特色且向东西方向进行发展,第一支(图 21 Y2-Y2)途经三坊七巷文化街区、长门炮台等遗址,拥有2个主要节点景区,全长约44.4 km,沿线道路主要由G104、S201等构成;第二支(图 21 Y3-Y3)经牛头山遗址与昙石山文化遗址等全国文物保护单位,包含2个主要节点景区,全长约80.7 km,沿线道路依次为G316等;第三支(图 21 Y4-Y4)以义窑窑址等节点景区构建,串连1个主要节点景区,全长约59.4 km,沿线道路依次为X194、X111等,3支历史人文支线风景道5 km缓冲区内包含10.2%游客兴趣点与11个风景点.

-

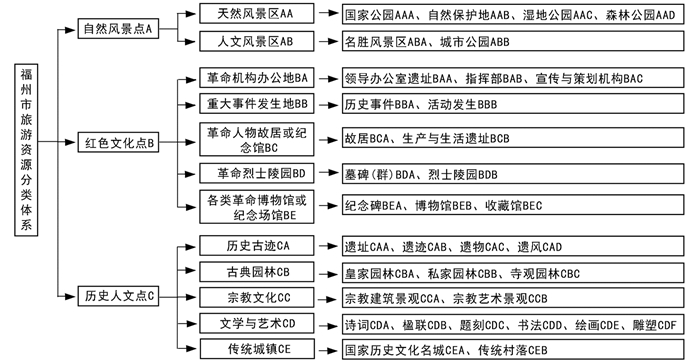

复合型风景道是新时代游客需求逐渐多元化背景下在功能较单一的风景道基础上进一步优化的结果,通过对自然资源、红色文化与历史人文等多种性质的风景道整合,从而构建利于开展复合型旅游活动的线性廊道,是景观资源的有机结合,亦是旅游经济发展的体现. 借助ArcGIS 10.2软件中的栅格计算器对自然、红色、历史风景道选线进行叠加计算,将栅格值大于2与3的部分进行可视化处理,最终获得包含2、3类景区的复合型风景道,结果如图 22、表 5所示. 涵盖2类风景点的复合型风景道主要在南北方向进行延伸,分布在罗源县、连江县、马尾区、长乐区、永泰县、平潭县等区域,途经陈太尉宫、中国畲山水景区、福州国家森林公园、于山风景区等旅游风景区,拥有21个主要节点景区,全长约182.4 km,沿线道路由S201、G104、X143、G228构成,5 km缓冲区内包含52.8%的游客兴趣点与66个风景点. 覆盖3类风景点的复合型风景道主要向东西方向发展,分布在闽清县、闽侯县、仓山区、晋安区、永泰县等区域,以宏琳厝、文林山革命烈士陵园、三坊七巷历史文化街区等节点景区构建,串连19个主要节点景区,全长约367.3 km,沿线道路依次为G316、G1505、S1531、G228等,其5 km缓冲区内包含36.2%的游客兴趣点与57个风景点.

2.1. 福州市旅游风景点空间分布格局

2.1.1. 空间分布特征

2.1.2. 空间可达性分异格局

2.2. 福州市自驾游客兴趣点分布规律

2.2.1. 标准差椭圆分析

2.2.2. 空间结构形态分析

2.3. 福州市自驾游风景道选线步骤

2.3.1. 构建节点景区栅格

2.3.2. 节点景区选取

2.4. 风景道选线分析

2.4.1. 主线风景道选线

2.4.2. 副线风景道选线

2.4.3. 支线风景道选线

2.4.4. 复合型风景道选线

-

本研究借助福州市自驾游客的旅游数字足迹、道路系统与福州市已有的风景点数据,利用ArcGIS 10.2空间分析技术对福州市自驾游风景道进行了选线分析,以期为顺应疫情常态化背景下兴起的自驾游、短途游热潮,融合自驾游客偏好,统筹规划市域风景旅游资源,完善福州都市圈自驾游旅游服务功能,提升自驾游服务品质等方面具有重要的现实意义. 主要结论如下:(1) 福州市拥有自然、红色与历史人文3类风景旅游资源点,整体上空间分布具有明显的聚集特征,在不同行政区域内风景点分布的非均衡性特点突出,且随距离增加聚集强度具有“空间衰退”的显著特征. 3类风景点可达性空间分布呈“中心—外围”特征,平均通行时间由中心区向四周边缘区逐渐增加;“圈层状”形态特征鲜明,国道辐射核心区成为全市3类风景点可达性分布的“中心高地”,而市域边缘则形成多个可达性低谷区. (2) 自驾游客兴趣点沿道路分布明显,且在西北—东南方向延伸,整体呈“大分散,小聚集”分布状态,表现为“大核—次核—小核”的分布格局;聚集区呈现明显的“圈层状”结构,核密度由中心向外围区域逐级递减. (3) 通过对兴趣点、路网、风景点进行缓冲区建立、栅格处理与叠加计算分析,考虑附近节点景区影响力、基础设施和空间格局,最终得到20个自然风景节点景区、19个红色文化节点景区及24个历史人文节点景区,3类风景点各自形成了“一主一副多分支”的风景道网络布局. (4) 融合2类或3类风景点的复合型风景道分别在南北与东西方向进行延伸,沿线串连了21个和19个节点景区,覆盖123个风景点,道路依次为G316、G1505与G104、G228等.

-

疫情防控常态化背景下,自驾游、短途游成为主导式的旅游方式,也成为旅游产业经济转型升级的契机. 自驾游风景道的构建可以交通系统为驱动,有效统筹福州市域内的各类风景点和游客兴趣点,形成游客青睐、自主性强且特色鲜明的自驾游风景道路线. 基于此,福州市应以自驾游风景道体系为依据,完善沿途客运枢纽和高速公路服务区的旅游服务功能,完善沿途驻停游憩点的旅游服务基础设施建设,尤其是停车场、公厕点、休憩点等设施,做好自驾游客出行的基础保障;强化各自驾游风景道选线的主题特色,呼应福州市现有的3类风景资源,顺应自驾游客的出行偏好,打造遗产文化观光、自然生态观光、露营度假游、康体健身游、乡村休闲游与滨海生态游等专项旅游品牌,提升自驾游服务品质;协同两步路(户外助手)、六只脚等户外旅游分享交流平台,搭建福州市自驾游风景道信息管理中心平台,完成线上解说系统的构建,及时推送景点流量实时信息,结合游客的自驾游出行偏好,准确推送特定自驾游风景道线路,提高福州市自驾游风景道的智能服务. 本研究融合旅游数字足迹与现有风景点、道路交通系统等多元数据进行了福州市自驾游的风景道选线分析,但由于旅游数字足迹获取的两平台用户信息不足,很难区分游客的基本特征差异,且自驾游风景道串连的沿途风景点和兴趣点因从属于不同的行政管理部门,其自驾游服务质量参差不齐,因此基于不同自驾游客特征的自驾游风景道选线和不同自驾游风景道选线的服务质量评价等问题,仍需要在进一步的研究中予以解决.

下载:

下载: