-

开放科学(资源服务)标志码(OSID):

-

中华文化源起于农耕文明,传统村落作为农耕文明的表征与载体,承载着世代居民的乡愁,蕴含着丰富的历史文化景观. 随着经济贸易的发展,外力冲击使得内化而成的村落结构发生变化,并影响到传统的农业生产方式与空间功能. 对空间结构的研究有助于解构村落构成要素间的组织关系,是传统村落保护发展的前提与基础[1]. 早期关于传统村落空间结构的研究围绕其定义、类型、构成等内容做出了详细论述[2],认为村落空间结构是复杂的生产架构和组织构成,并通过建筑分布(点)、道路肌理(线)、土地利用(面)等构成要素的形态和数量关系反映出来[3]. 深入研究发现,村落空间结构要素的形态关系,最初常由其所处的自然地理环境所决定[4],并因功能发展与原本结构的矛盾发生进化和变异[5]. 因此村落空间结构被认为是自然、经济与文化交织作用的结晶,是社会文化的一种隐喻[6].

随着村落交通的改善,外部的经济、文化力量与村落空间的碰撞愈加频繁. 以往研究过境交通之于空间结构的影响多以城镇为对象,表明其对城市发展轴走向[7]、空间形态变化[8]、土地区块功能演变[9]等方面具有影响. 对村落而言,学界少有直接讨论过境交通本身对空间结构的影响,但已有研究涉及商品贸易[10]、政策干预[11]、旅游发展[12]、人才资金涌入[13]等因素对空间塑造作用,这些因素都可以视作过境线路所带来的一种社会应力,常常带来空间结构的快速变化,被认为是突变型因素[14]. 而商品贸易区别于其他因素,作用方式比较显著,自古以来就有茶马古道[15]、岩崖古道[16]、平遥古道[17]等古代商道对沿线的聚落有缓慢且深远的空间重构作用,因此受到学界较多关注. 商道于村落空间重塑作用以村落建立驿站、旅店等服务设施为起点,以农业从业者转变为商业手工业从业者的生产方式变革为终点[18]. 但以往探讨古代过境商路的研究多着眼于转型后的商贸型村落,缺乏与农耕型村落的对比,研究方法也以概念和图论为主开展质性分析,缺乏量化研究.

随着空间句法等量化分析方法的普及,更多研究以使用者作为出发点,人本化、定量化地描述空间组织与人居社会的相互关系[19]. 早期空间句法研究多集中于城市空间形态分析[20]、结构演变[21]、路网特征[22]等方面. 在传统村落研究层面,空间句法的应用起步较晚但发展迅速,现有研究已从多个角度揭示了村落空间结构的深层含义:①不同群体对村落结构具有理解分异. 陶伟等[23]分析发现旅游开发导致村落结构演变,游客、艺术家和本地居民所认知的村落结构具有差异. ②功能中心与空间结构联系紧密. 陈驰等[1]发现村落结构中心常布局在整合度较高的道路上,即全村空间结构最为紧密的位置. ③空间结构演变将带来功能中心转移. 欧阳文等[24]对大贺庄村公共空间的结构进行定量分析,发现村落在发展扩张的过程中,其功能中心也由古村转移到新村. 尽管学界基于空间句法对村落结构已有较为深入的研究,但大多研究基于个案且缺少对比,难以深化为理论规律.

本文以滇缅驿道沿线传统村落为研究对象,使用形态学方法和空间句法解析村落整体特征和内部结构,以研究滇缅驿道作为过境商路对传统农业型村落空间结构、功能中心布局所带来的影响. 同时本研究还对驿道沿线的农业型村落与商贸型村落的空间结构特征进行了对比分析,探讨受商贸活动影响程度不同村落的发展动力机制以及空间发展模式的差异. 在量化和对比分析的基础上,揭示商贸活动介入下传统村落空间结构的演化规律,有助于在旅游、商业、交通飞速发展的当下,为维持传统村落的结构稳定、优化空间布局和构建可持续发展模式提供决策依据.

全文HTML

-

秦汉以来,中国便开始与印度、缅甸进行贸易交流. 明清以后,马帮活动兴盛,促成了“丝棉往来,裕国通商”之景象,1902年腾越开埠更将滇缅贸易推向鼎盛,最终发展为东起昆明,经过大理、保山、德宏至缅甸的滇缅驿道. 在过境商路强大的商业利益吸引下,村落主动适应变化,沿过境路建设马店、旅店、商铺等服务设施,逐渐使村落空间发生结构转变.

滇缅驿道途经村落众多,选取实地调研中发现有明显市坊、客栈、商号、马店等商业设施的村落,最终确定商贸型村落17个. 同时选择在滇缅驿道附近、与商贸村地理位置临近的农业型村落8个作为对照,共计25个传统村落(图 1). 调研过程中发现,在滇缅驿道主线上多个村落受到过境路的影响而演化成为商贸型村落,而远离滇缅驿道主线的村落则仍然为农业型村落. 进一步查阅文献并通过调查校正各个村落的肇基年代,25个传统村落中形成于先秦两汉有5个、魏晋隋唐有1个、元代有6个,明清有13个,受到商贸活动作用的时间与程度也各不相同,因此案例地的选择具有全面性与代表性.

2020年后,传统村落集中连片区的保护发展得到国家层面关注,基于传统村落分布集群打造的旅游模式也有望成为全域旅游发展的新方向[25]. 滇缅驿道不仅是沿线众多传统村落经济文化交流的通道,其本身也是一条重要的遗产廊道. 以驿道作为纽带研究传统村落空间结构特征,有望开辟传统村落集中连片保护和发展的新路径. 同时,由于过境商路作用使得空间结构分异,导致商贸型和农业型村落的产生,这一演变形成机制及动力的厘清,有利于针对性地指导传统村落保护与活化利用.

-

本研究滇缅驿道的线路走向主要通过《新纂云南通志》记载并结合现场实地调研确定. 传统村落的位置数据通过高德地图坐标拾取器获取经纬度坐标,并利用ArcGIS软件构建滇缅驿道传统村落地理信息数据库. 村落空间的内部道路通过AutoCAD基于天地图卫星影像数据进行矢量化转制,建立轴线模型.

-

采用ArcGIS软件进行基础结构的矢量分析,包括村落规模和边界形态,以展现商贸型传统村落与普通农业型传统村落的空间整体特征.

1) 建设用地规模. 聚落规模一直以来都是国内外地理学研究的基础内容,村落规模往往体现其经济社会的发展程度[26],以往研究发现在交通、商业等要素的介入作用下,村落内部功能属性趋向复杂,服务设施建立、人口增加,村落用地规模扩张[27]. 村落建设用地面积是衡量村落规模的常用指标,一般来说村落面积越大其空间结构越复杂[28].

2) 边界形态. 以往研究发现,受过境路的作用,村落的空间形态通常会逐渐变化为带状[29]. 根据现场调研发现有较多商贸型村落是由农业型村落演变而来,而演变过程中的村落形态并没有得到学者的足够关注,因此需要进一步探讨商贸活动介入下村落边界形态的演化趋势. 学界常以村落边界的长轴与短轴的比值,即最小外接矩形的长宽比来表示村落的狭长程度,比值越大代表带状特征越明显[30].

-

街巷道路作为村落生长的骨架,是村落居民活动的最重要载体,被视为深层次的村落结构. 将AutoCAD建模后的道路轴线数据输入Depthmap软件中进行空间句法轴线分析.

1) 道路长度与密度. 道路长度和路网密度是最基本的道路拓扑特征. 在城市规划领域,往往以这两个指标来表达城市空间结构的复杂程度[31]、交通便利程度以及城市开发强度[32],而传统村落研究中对于道路拓扑特征的关注较少. 村落道路作为农业生产和经济活动的承担者,其长度服务于经济、生活层面的多样性需求[33],而其密度能适应经济、生活层面的便捷性需求[34]. 道路密度的计算方式如下:

式中Di为所求区域i内的空间道路密度,单位m/m2;Li为区域i内的道路总长度;Si为区域i的面积.

2) 整合度. 表示一条轴线与其他轴线的关联程度. 整合度越高,则表示该空间结构的可达性越高. 本研究中整合度用以分析过境商道与村内道路的渗流关系. 其计算方法为:

式中n为村落空间结构内总轴线数或结点数;MD为平均深度(Mean Depth),代表空间结构中一个空间到其他所有空间最小步数之和的平均值,MD值越小代表道路越密集.

3) 可理解度. 可理解度衡量传统村落局部道路对整体结构的反应程度,体现了整体秩序性,可理解度越高则使用者越能通过局部认识全局. 在本研究中,可理解度代表着从过境商道进入村落的商人群体对未知村落空间认知的程度[35]. 通过全局整合度和局部整合度两组数据的回归线性分析得出:

式中I(3)为步数n=3时的局部整合度;I(3)′为三步整合度的平均值;I(n)为全局整合度值;I(n)′为全局整合度平均值.

4) 选择度. 考察一个空间出现在最短拓扑路径上的次数为选择度,即被行人途经的可能性. 选择度分为米制距离选择度和角度距离选择度,米制距离选择度计算的是起止点之间最短距离,角度选择度表现为起止点之间最小转角的被选择线路[36].

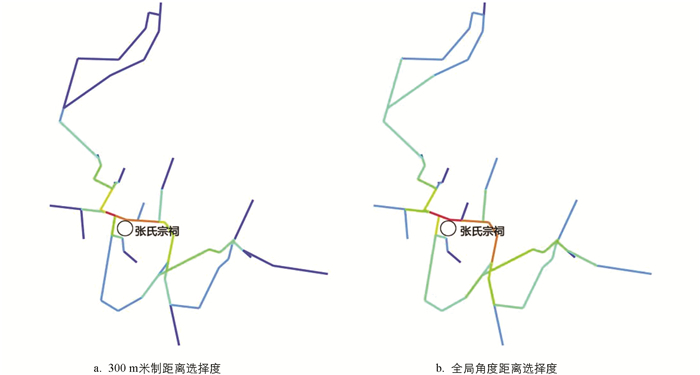

5) 村落功能中心析出. 由于选择度可以表明空间承载的交通流量,因此常被用来圈定空间结构的功能中心[37]. 角度距离选择度和米制距离选择度所指代的群体不同,而不同群体对于空间的认知也势必生成不同的村落功能中心. 由平直过境路引发基于角度选择的最佳线路往往演化为商业中心[38];本地农民基于距离选择的最佳线路则容易生成村落的生活中心. 在使用米制距离选择度时,考虑到村落中老年人的步行舒适距离,将距离设定为300 m[39].

2.1. 基于形态学的整体结构特征

2.2. 基于句法分析的路网结构特征

-

根据统计结果,滇缅驿道沿线25个传统村落的建设用地面积差距悬殊,最小值为1.46 hm2,最大值为80.67 hm2,平均值为28.01 hm2. 其中,商贸型村落的建设用地面积为11.2 hm2至80.67 hm2之间,平均值为32.85 hm2;农业型村落的建设用地面积为1.46 hm2至11.4 hm2之间,平均值为6.71 hm2;商贸型村落用地面积明显高于农业型村落. 以往的研究证实,农业的劳动效率存在明显的距离衰减[38],如果村落面积过大,会使村民的劳动效率降低,村民会外迁至耕地集中地区另建聚落以缩短耕作距离,因此农业型村落总保持在一个较小的人口和建设规模. 商贸村落中有部分成员从事服务业和交通运输业,而不用依赖耕地生活,故能有较大人口规模. 本研究也得到了相似的结果,在25个传统村落中,商贸型村落的平均人口数量是农业型村落的2倍左右,分别是2 576人和1 311人.

进一步计算人均的建设用地规模,商贸型村落人均占有面积187.91 m2,而农业型村落平均值仅为138.04 m2. 商贸型村落中,人均占有面积最大的达到了670.91 m2,农业型村落则为215.40 m2. 这说明过境商道促使沿线部分居民逐渐从农民转变为手工业与服务业从事者,因此需要建设更多的设施,村落建设用地规模也得以扩大.

-

Doxiadis[40]在人类聚居学中阐述,聚落的整体形态可以分为圆形、规则线性以及不规则线性3类. 国内学术界则将聚落形态归纳为团状、带状两种基本态. 团状村落一般是指没有明确的发展方向性,且长宽比小于1.5的形态村落;带状村落则由特定因素影响沿着某一方向发展,其长宽比大于1.5[41].

通过计算,25个传统村落的平均长宽比介于1.05至2.27之间,其中商贸型村落的长宽比介于1.05至1.93之间,而农业型村落的长宽比介于1.06至2.27之间. 分析可知,商贸型村落和农业型村落都有团状和带状的形态特征,并且从数值上来看,本研究计算结果是农业型村落具有更狭长的形态结构,这与以往的研究结论[42]并不相符. 主要原因是由于滇缅驿道途经横断山脉地区,地形复杂,部分区域只有狭窄的河谷地带可供建设,因此聚落只具备线性发展的条件. 由于村落整体形态受到外部自然环境的约束较大,因此需要通过空间句法工具分析村落路网,以更全面、深入地剖析过境商道对村落空间结构的影响.

-

1) 道路长度分析

在全部的25个案例村落中,道路的平均长度介于16.2 m至85.5 m之间,各村最长道路介于98 m至1 043 m之间. 其中农业型村落道路的平均长度为38.5 m,最长道路介于98 m至394 m之间,最长道路平均值为175 m,最长道路一般为入村道路,道路一旦进入村落后就开始有较大的转角,而且转角间的距离较短,使得村内道路大多较短. 商贸型村落道路的平均长度为58.4 m,最长道路介于239 m至1 043 m之间,最长道路平均值为407 m,一般是滇缅驿道的过境路段或现代新建的过境交通线路,这是由于过境路追求通行的高效,所以一般比较平直.

2) 道路密度分析

17个商贸型村落的道路密度为141~366 m/hm2,平均值为279 m/hm2. 8个农业型村落的道路密度为101~503 m/hm2,平均值为429 m/hm2. 农业型村落的路网密度大大高于商贸型村落,这是由于商贸型村落主要追求物流的通达效率,道路往往平直,并且建设用地集中,用地较为紧凑,道路较少. 而农业型村落用地松散,除了正式道路外,在房前宅后的空地或园地间隙也有一些辅助道路. 研究结果反映了商贸型村落的道路以效率为导向,主要商业街即滇缅驿道的过境路段,商业设施沿街布设,村民出行的起讫点集中,道路结构清晰. 农业型村落的道路以可达性为导向,村内散布的田地、园地需要错综复杂的道路来串联生产,导致村民出行的起讫点分散,道路结构模糊,需要的道路数量多.

-

道路密度的计算显示农业型村落整体的可达性更高,对村落内每一条道路进行整合度分析,可以展现村落道路整体的通行效率. 计算25个村落中最大道路整合度,结果显示商贸型村落最大单条道路的整合度平均值为1.05,而农业型村落仅为0.80,可以看出,商贸型村落主路的通达性更高. 这一结果显示出商贸型村落具有更加明显的主干道网络,主干道的利用率较高,方便通行;而农业型村落内部空间更多为曲折小巷和断头路,道路肌理结构与层级分类并不清晰,主干道缺乏效率.

进一步对这些道路进行识别,发现整合度最高的道路多数是过境商道,高度的集成化使之成为一条大部分出行都要经过的道路,为方便外来群体的商业活动,驿站、马店等服务设施也均布局于该道路上.

-

在25个案例村落中,17个商贸型村落的可理解度介于0.41至0.72之间,平均值为0.61,8个农业型村落的可理解度介于0.28至0.58之间,平均值为0.42. 商贸型村落中可理解度最低的是琅井村,其值仅为0.41. 原因是琅井老村在琅井河北岸,过境路在南岸,由于过境路的吸引,新村跨琅井河发展,新村与老村之间只有两座桥梁联通,导致新老村之间的联系松散,体现到句法上为村落整体的可理解度较低. 如果去除河南岸的新村,只分析河北岸的老村,发现琅井老村的可理解度升至0.57.

一般认为,可理解度大于0.5则意味着该空间系统具有形态自明的特点[43],可以通过局部认识整体. 农业型村落的道路错综复杂,不熟悉道路的人在其中容易迷失方向,起到了防止外来人员进入的效果;商贸型村落的空间结构具有更好的秩序性和完整性,这主要是由于商贸型村落的空间结构已经发生变异,更加利于外来人员的进入.

-

由于米制距离选择度计算对象是欧氏空间距离,因此选择主体通常为熟悉村落路网的当地村民[44]. 而角度选择度表现的是较小转角,这种基于感官选择的“最短距离”通常由从过境商道进入村落的商人所表达[45]. 从感知—行为的关系出发,空间结构的感知和选择往往将影响到空间功能的表达. 利用Depthmap软件对案例村落路网进行分析,使用300 m半径米制距离选择度来模拟本地居民出行中心,使用全局角度距离选择度来模拟外来人员出行中心.

利用Depthmap的可视化功能,可以发现功能中心则常位于红色区域(选择度高)的道路上. 采用距离和角度两种方法计算出来的功能中心常常有分离和重合两种状态. 分离即代表原本的农业型村落结构受到过境商道的影响导致与原本功能中心的位置分异. 重合则有两种情况,一是农业型村落受驿道过境影响小,保持了其原本的空间结构;二是村落受驿道的直接影响较大,村落性质已经发展成为完全的商贸型村落,村民日常活动放弃原有生活中心而转到商业中心.

1) 农业型村落的功能中心重合

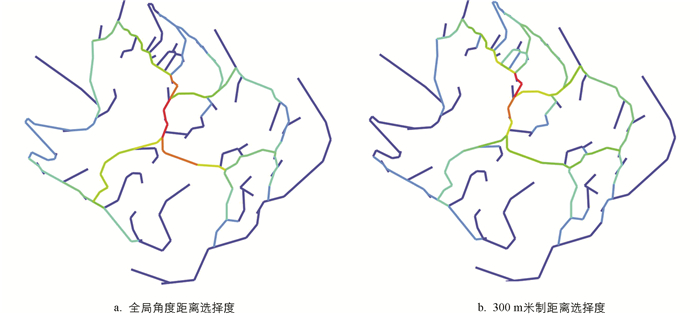

对比分析后发现,传统农业型村落的全局角度距离选择度和300 m半径米制距离选择度的功能中心都会重叠在村落的几何中心附近(如阿波寨等),如图 2. 这些村落以农耕为主要生产方式,居于中心而耕于四周,道路在村寨中通达性更高. 同时,这些村落路网的可理解度均低于0.5,因此外来人员在这样的路网中容易迷路,在最小转角的出行准则下,他们也会经过几个相对较小的转角而来到村落中心. 农业型村落内道路显然不符合商人所追求的高效交通方式,导致过境商人一般不愿意进入农业型村落,使农业型村落受到商贸活动的影响较小,也并未生成相互分离的内外二中心.

2) 商贸型村落的功能中心重合

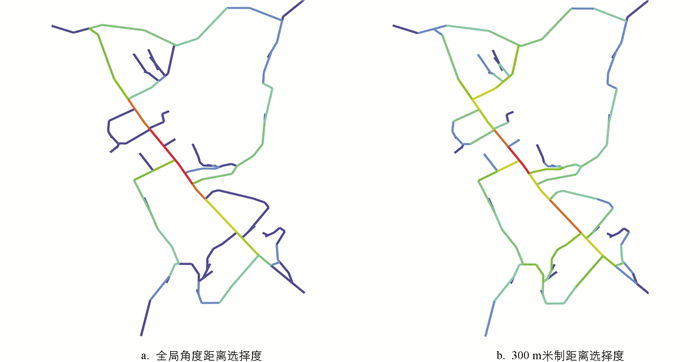

以商贸型村落炼象关村为例(图 3),该村始建于元代,最初是3个各自独立的村庄,而随着滇缅驿道建设,将3个村子串联在一起,并逐渐合并为一个村落. 村中主街集中了商业设施,同时也是村民居住的主要空间. 对村庄进行空间句法的可理解度分析,其值为0.62,角度选择度中心与距离选择度中心重叠,都位于村中主街. 这是由于炼象关村是因滇缅驿道兴盛而形成的商贸型村落,其空间结构本不存在(或已经消失)农业型村落的结构特征,因此在滇缅驿道过境作用下,形成了更有利于商业发展的高效道路空间.

3) 商贸型村落的功能中心分离

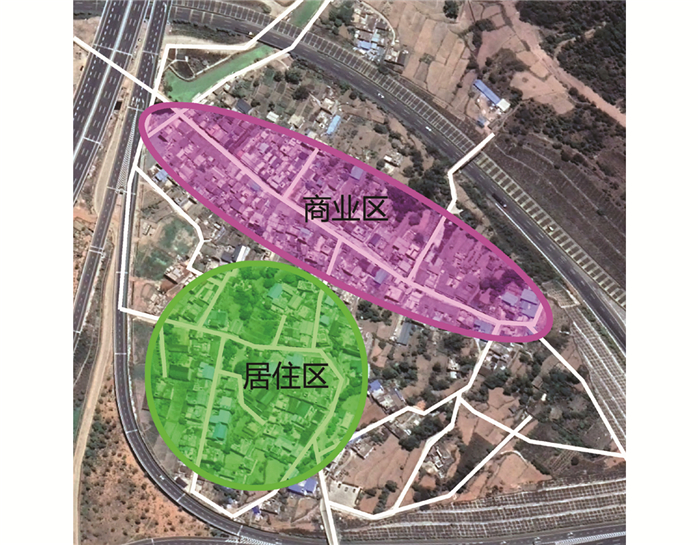

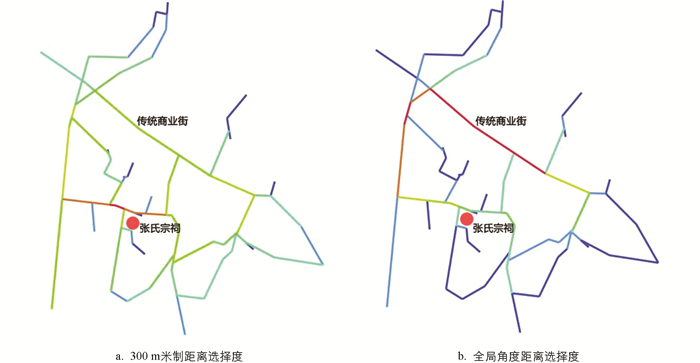

以商贸村落禄脿和吕合村为例(图 4、图 5、图 6,因吕合村的分析图与禄脿村类似,故只展示禄脿村的相关图示),对其进行空间句法分析得到可理解度分别为0.69及0.71,均大于0.5,外来人员不易迷路. 禄脿和吕合村的全局角度选择中心在村落商业老街,即马帮曾经主要通行的道路上,说明外来商人最容易到达这些商业街. 而300 m米制距离选择中心分别位于禄脿张氏宗祠前及吕合清真寺前,体现出了原本村落的村民生活中心. 如果把禄脿及吕合村的滇缅驿道过境路段剥离出村落路网,再次进行可理解度分析,则发现村落道路网的可理解度下降为0.45及0.33,均小于0.5,体现出农业型村落特有的低可理解度特征. 同时,这两个村落的全局角度选择中心及300 m米制距离选择中心也都重合于禄脿张氏宗祠前及吕合清真寺前. 这是由于商贸型村落吕合、禄脿建村较早,在马帮商业兴盛之前,这些村落已经以农业为基础发展起来,并形成了各自的村落公共核心,禄脿以张氏宗祠为核心,吕合以清真寺为核心,即这些商贸型村落在马帮没有兴盛前的结构与其他农业型村落的结构是一致的. 马帮兴盛并经过这些村落时,滇缅驿道从村落边缘穿过,在商业利益的吸引下,驿道两旁新建了众多的商业设施,村落逐渐形成了商业中心和农业生活中心两个分离的功能核心.

4) 现代过境交通对村落空间的突变影响

现代过境交通建设时限短,但承载的信息、人口、资金相比古代的驿道大大增长. 因此,相比滇缅驿道通过商贸活动缓慢改变村落结构而言,现代过境路常常带来结构的突变.

以驿道途经的商贸型村落平坡村为例,原滇缅驿道经由跨澜沧江的霁虹桥通村,平坡村发展成为商贸型村落. 1938年滇缅公路改道功果桥,大量过境交通不再经过平坡,村落重回农业型村落的内向自生发展,也使其空间结构得以最大程度保留. 改革开放后由于地区发展的需要,平坡村东侧开始新建的过境交通线路,从此机动车都从东侧新路穿过平坡村,村内原本的老街,包括曾经的滇缅驿道路段都变成了村内道路,仅供村内居民使用. 曾经在驿道两侧布置的马店、小吃店、粮铺、村公所等已经变为民居,而在东侧新的过境交通线两侧开始建设了小卖部、旅社和3家饭店,商业服务设施向东侧的新路靠拢. 利用空间句法进行分析,发现角度选择中心位于过境路上,距离选择中心则仍旧位于老街,即外来人员偏向于走村边过境路,而本地人集中于村内老街.

3.1. 村落结构整体特征分析

3.1.1. 建设用地规模

3.1.2. 村落边界形态

3.2. 村落路网结构句法分析

3.2.1. 道路长度与密度

3.2.2. 道路空间整合度

3.2.3. 道路空间可理解度

3.2.4. 道路空间选择度以及功能中心析出

-

研究以滇缅驿道沿线25个传统村落为案例,从参数化分析的思路入手,利用空间句法对17个商贸型和8个农业型村落进行空间结构分析,科学、精准地描述了滇缅驿道过境后商贸活动的介入对村落空间结构的影响及特征. 研究结论如下:

1) 驿道过境后会促进村落规模的扩大,但对其形态塑造的影响有限. 在农业型村落变成商贸型村落的过程中,村落建设用地规模和人均建设用地面积都会相应扩大. 尽管村落有依附过境路发展的倾向,但在本研究的样本中,由于受到地形影响,商贸型村落并没有展现出比农业型村落有更加狭长的形态.

2) 商贸型村落的道路结构特点是单条线路更长,但密度较低;农业型村落的道路结构特点是单条线路更短,但道路密度更高. 这符合它们各自的生产活动定位,商贸活动更追求高效通行,希望出行线路转弯较少,农事生产则追求可达的范围,希望出行线路长度较短.

3) 商贸型村落中整合度最高的道路就是村中的主路,或是滇缅驿道或是现代的过境交通线路,体现了高度的集成化. 道路平直高效,与村内绝大多数道路都可以发生渗流,既能满足外来人员的快速通过,也能为其提供全面的进入接口.

4) 商贸型村落道路空间的可理解度高于农业村落道路空间,受到驿道带来的空间重组和梳理作用,在整体上表现出了更好的秩序性,更加利于外来人员的进入. 而农业型村落的空间结构更加错综复杂,对外来人员的进入并不友好.

5) 利用300 m距离选择度与全局角度选择度生成两个功能中心,分别模拟本地人员活动的生活中心以及外来人员活动的商业中心. 在农业型村落,本地人员活动的生活中心显著,而外来人员活动的商业中心并未发展起来. 在商贸型村落,外来人员活动的商业中心显著,本地人员活动的生活中心或显著或衰退. 对于发展成熟的商贸型村落,村落发展重心会向过境商道靠近,并逐渐布置更多建筑使得原本过境道路成为村内主干道.

-

村落空间结构不仅是外化的村落格局、建筑布局、道路肌理,也是民俗文化、社会历史、经济活动的空间表现形式,是村落重要的地域文化景观,其保护与发展也是传统村落保护发展的重要内容.

本研究突破了以往基于形态学的村落空间特征分析,利用空间句法从村落内部空间的行为特征入手,以轴线分析、意向认知、不同群体的行为推演作为切入,得出了量化的分析结果,揭示了商贸活动下村落空间结构的演化规律. 在旅游流、商业流、交通流涌入村落的背景下,本研究可以为传统村落的空间规划及活化保护提供理论支持:①合理利用过境交通线路进行村庄建设,避免因为过境交通规划不当而导致村落失活没落;②完善村落内部空间肌理,科学进行道路组织规划;③优化村落空间节点,增强空间吸引力;④加强空间意向与建筑风貌保护,提高空间可理解度,增强与外界良好的渗流发展.

本研究仍有局限性,由于历史数据的缺失,滇缅驿道沿线两类村落在同一时间切片上的计算对比只能以当前时间为准,否则不具有比较意义. 但由于现代经济发展迅速,尽管选取的村落样本都有保存良好的传统结构,空间结构的分析结果仍或多或少受到大量现代因素影响,例如人口流失现象,将导致人均建设用地数据的相对夸大. 此外,针对村落内部道路空间的空间句法分析尽管能够以不同人群作为分析视角,但缺乏对地理环境、文化背景等其他因素的考虑,未来应该结合多样化的数据源与更丰富的分析手段深化探索.

下载:

下载: