-

开放科学(资源服务)标识码(OSID):

-

近年来受流域污染、气候和水文变化、不合理养殖方式等影响,我国大部分湖泊及水库生态系统出现了富营养化现象[1],湖泊生态系统从草型湖泊向藻型湖泊转变[2]. 水体富营养化修复主要有物理修复、化学修复和生物修复,但物理和化学修复手段普遍存在修复成本高、费时费力且无法根治等问题;生物修复手段对环境危害最小、成本相对较低且可持续. 目前已有许多案例通过生物操纵手段对富营养化湖泊进行修复且取得了良好效果,如捷克Rimov水库中采用经典生物操纵的方式放养凶猛性鱼类的方法控制小型浮游食性鱼类,从而控制浮游植物群落改善水质[3];东湖[4]、太湖[5]则通过非经典生物操纵投放滤食性鱼类控制蓝藻水华.

于桥水库是华北地区典型的淡水湖盆型水库,承载着天津市饮用水水源供给的重要任务. 近年来水库富营养化状况日趋严重,夏季存在藻华爆发现象,且由于人为干扰及水质恶化等影响,使得水库生境栖息地遭受破坏,鱼类群落结构发生改变,水库大型经济鱼类捕捞量下降,以小型鱼类为主[6-10]. 当前研究大多针对渔业资源现状或鱼类群落整体,对小型鱼类群落结构的研究相对较少或年代较早[11-12]. 小型鱼类作为湖泊食物链中的一部分,在初级生产力及上一级生产力之间有承上启下的重要作用,但其对浮游动物的捕食压力及对沉水植物生长的干扰会促进藻类生长,加剧水体富营养化,因此对小型鱼类的研究可以对湖泊水质状况及渔业资源起到指示作用,同时也能反映当前鱼类群落结构的变动状况[3, 13].

20世纪90年代以来,大量科研工作者对于桥水库做了水质、浮游生物及水生植物等调查研究[7, 14-18],但是关于鱼类群落结构的相关报道较少,且年代较早、区域有限[10, 19-21],难以反映于桥水库鱼类群落结构现状. 本研究于2020-2021年中4个季节对于桥水库的渔业资源及生境进行了调查,并着重探讨了小型鱼类群落结构组成及多样性时空分布特征,旨在为于桥水库的渔业资源可持续利用及生物操纵提供基础资料和理论依据.

全文HTML

-

于桥水库(40°00′-40°07′N,117°43′-117°64′E)控制流域面积2 060 km2,占整个州河流域面积的96%,主要入库河流为果河、淋河. 该水库于1960年建成,1969年蓄水,总库容15.59亿m3,调蓄库容3.85亿m3. 库区北岸地势平缓,南岸由于老河道存在地势变化陡峭,总体深度较大. 沉水植物的主要分布区域为北岸,最大水深12.2 m,平均水深4.6 m,正常蓄水水位21.2 m,相应的水域面积86.8 km2. 秋季降水丰富,整体水位较高,冬季12月到次年2月为结冰期.

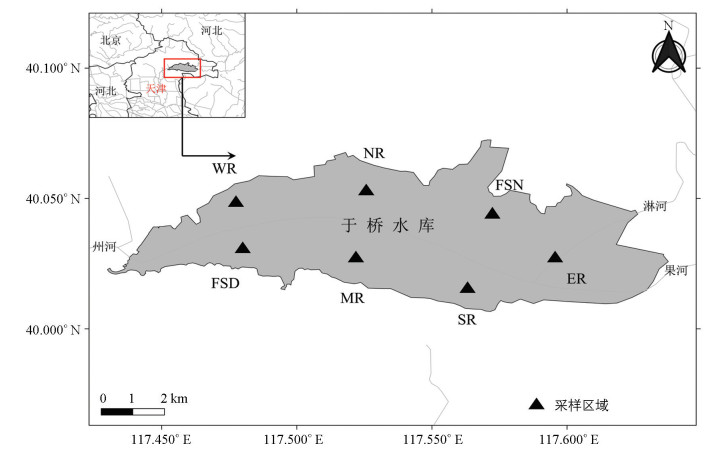

根据于桥水库的库区条件状况如离岸距离、水深梯度变化、沉水植被覆盖程度、人类干扰强度等,在全库共设置7个采样区域(图 1,分别为WR-库西、NR-库北、FSN-峰山南、ER-库东、SR-库南、MR-库心、FSD-放水洞),每个区域从沿岸带到敞水区布设4~5个采样点,基本涵盖全库主要生境类型. 生境类型的划分主要根据沉水植物的种类及分布进行划分,季度采样时对每个点位进行水生植物生物量调查,每个点位采3个样方,采样工具使用自制的圆周面积为0.125 6 m2的水下采草镰刀对水生植物进行采样收集并进行种类鉴定及鲜质量测定,同时对离岸距离进行测量. 调查结果表明,于桥水库水生植被组成中,春季及冬季菹草(Potamogeton crispus)占据绝对优势,其他季节穗状狐尾藻(Myriophyllum spicatum)及荇菜(Nymphoides peltatum)占优势,零星出现的种类有苦草(Vallisneria spiralis)、小茨藻(Najas minor)、大茨藻(Najas marina)、轮叶黑藻(Hydrilla verticillata)、蓖齿眼子菜(Potamogeton pectinatus)、菱角(Trapa bispinosa)、香蒲(Typha orientalis)、金鱼藻(Ceratophyllum demersum)、马来眼子菜(Potamogeton malainus)等. 根据于桥水库水生植物优势种情况及分布可分为5个主要生境:穗状狐尾藻生境(H1)、菹草生境(H2)、荇菜生境(H3)、菱角-金鱼藻生境(H4)和裸地生境(H5).

-

样品采集时间为2020年秋季(9月)、2020年冬季(12月)、2021年春季(4月)、2021年夏季(7月). 鱼类采集使用多网目复合刺网和地笼(长25 m,网目2 a=4 cm),多网目复合刺网网目共分12个,分别为2 a=12.5,11.0,8.5,7.5,6.0,4.8,4.0,3.1,2.5,2.0,1.6,1.0 cm,每个采样点使用高为2 m、长为30 m的浮性多网目复合刺网和沉性多网目复合刺网各2条及地笼1条,放置时间为当日傍晚,次日清晨进行回收. 依据《中国动物志》和《天津鱼类志》鉴定鱼类物种,对渔获的样品分类计数、测量全长和体质量. 将性成熟时个体平均质量较小、生长周期短、经济价值低且作为食鱼性鱼类饵料的鱼类划分为小型鱼类[22-23].

-

先计算各种类的相对生物量(W)、相对丰度(N)和出现率(F),再由公式计算Pinkas相对重要性指数(index of relative importance,IRI)[24],以此反映各种鱼类在群落中的优势程度.

IRI≥1 000时判定为优势种,1 000>IRI≥100时判定为重要种,100>IRI≥10时判定为常见种,IRI<10时判定为稀有种[25].

-

为了在空间和时间上将鱼类群落分为不同的组合,采用了基于对数转换的鱼类物种丰度数据的Bray-Curtis距离的主坐标分析PCoA(principal coordinates analysis)排序图. 根据PERMANOVA及多重比较结果得出各个季节及生境之间群落结构是否存在差异,用相似性百分比(SIMPER)分析两两之间群落相异性的平均贡献率及其主要贡献种,将贡献率大于5%且p<0.05的物种作为划分标准[26].

-

物种多样性指数的计算选择了观测物种数、香农威纳指数[27]、Pielou均匀度指数[28]和辛普森指数[29-30]、ACE指数[31]和Chao1指数[32]. 对不同生境和季节的物种多样性进行非参数双因素方差分析(Two-way non-parametric ANOVA),使用Wilcoxon法对各组进行两两比较并进行p值校正.

以上数据使用Excel 2019,R 4.1.2进行处理,地图的绘制使用QGIS 3.22进行,制图及其余数据分析采用R 4.1.2.

1.1. 研究区域概况及采样点分布

1.2. 样品采集与处理

1.3. 数据分析与处理

1.3.1. 优势种

1.3.2. 群落多变量分析

1.3.3. 物种多样性

-

本次调查共采集鱼类样本16 321尾,经鉴定共有29种,隶属于3目9科26属,其中小型鱼类15种共16 024尾,占总数量的98.18%(表 1). 鲤科种类数最多,有19种,占总物种数的65.50%;鲿科、鳅科各2种,占6.90%;鲇科、真鲈科、虾虎鱼科、丝足鲈科、鳢科、沙塘鳢科各1种,均占3.45%. 在季节上,春、夏、秋、冬分别采集鱼类21,23,23,16种,冬季最少. 4次都采集到的有13种,仅在夏季采集到的是斑点叉尾鮰(Ictalurus punetaus)、镜鲤(Cyprinus carpio var. specularis),仅在秋季采集到的是鳜(Siniperca chuatsi),仅在春季采集到的是大鳞副泥鳅(Paramisgurnus dabryanus). 只在单个季节捕获到的鱼类数量较少,均不超过5尾,其中夏季鱼类总丰度最高,其次为秋季、春季和冬季(表 2).

根据相对重要性指数(IRI)及丰度(N)对于桥水库渔获鱼类进行种类优势度排序(表 1),优势种为4种小型鱼类,共占渔获物总丰度的73.54%以及总生物量的68.38%,在鱼类群落中占高度优势. 重要种有5种,占渔获物总丰度的20.63%以及总生物量的18.22%,其中3种为小型鱼类,分别为麦穗鱼(Pseudorasborn parra)、子陵吻虾虎鱼(Rhinogobius giurinus)、大鳍鱊(Acheilognathus macropterus). 常见种共6种,占渔获物总丰度的3.82%和总生物量的8.34%,其中兴凯鱊(Acheilognathus chankaensis)和棒花鱼(Abbottina rivularis)为小型鱼类. 其余14种为稀有种,其相对丰度、生物量分别为2.01%和5.06%,在鱼类群落中占极小的比重.

对不同生境小型鱼类丰度进行非参数方差分析发现,荇菜生境(H3)的小型鱼类丰度显著高于菹草生境(H2)和裸地生境(H5)(图 2).

-

鱼类物种多样性分析结果显示(表 3),于桥水库物种多样性指数与季节之间差异有统计学意义,Pielou均匀度、香农威纳和辛普森指数在生境之间差异有统计学意义(p<0.01),生境和季节之间的交互作用对物种多样性影响差异无统计学意义(p>0.05). 6个物种多样性指数最高的季节大多为秋季,表明秋季的物种多样性高于其他3个季节(图 3). 荇菜生境(H3)及狐尾藻生境(H1)的物种多样性大多高于其他生境(图 4). 总体来说,物种多样性的季节差异较大,生境差异相对较小.

-

从PCoA排序结果及PERMANOVA中(图 5,表 4)可以看出,5种生境以及4个季节组间的鱼类群落结构之间差异有统计学意义(p<0.001),5个生境中只有H1-H4,H3-H4间的鱼类群落差异无统计学意义(p>0.05),而且季节与生境之间的相互作用对鱼类群落结构也产生了显著影响(p<0.001). 似鱎(Toxabramis swinhonis)主要分布在夏季,

-

相似性百分比(SIMPER)分析表明,季节之间及生境之间的两两比较群落相异性为69.91%~95.41%(表 5). 在6组季节的两两比较中,造成群落差异的主要贡献种为似鱎、

2.1. 鱼类物种组成及渔获物优势种组成

2.2. 物种多样性时空分布

2.3. 鱼类群落结构时空分布

2.4. 群落相异性及主要贡献种

-

本次调查共采集鱼类29种,鱼类组成相较20世纪80年代的调查结果[20]有较大差异,主要捕获种类大部分为小型杂食性鱼类,大多为中上层、湖泊定居性鱼类. 结合渔民走访、当地水产局调查结果发现,有6种历史记录种已多年未见捕获,其中大部分为凶猛肉食性鱼类,且于桥水库经济鱼类鲤(Cyprinus carpio)捕捞量急剧减少,同时池沼公鱼(Hypomesus olidus)、大银鱼(Protosalanx hyalocranius)等经济鱼类仍存在一定捕捞量,但本次调查均未采集到. 这与调查手段的频次和广度有关,在一定程度上可以说明经济鱼类资源量在减少.

本次调查的全年优势种均为小型鱼类,IRI>100的优势种和重要种共9种,其中7种为小型鱼类,优势度最高的3种均为小型杂食性鱼类,占全年渔获物生物量的58.70%,大型凶猛性鱼类生物量占比仅为1.99%(鳜、翘嘴鲌、乌鳢). 于桥水库整体鱼类群落结构趋于小型化,渔业资源质量出现下滑现象,这可能与渔民过度捕捞及选择性捕捞大型鱼类有关. 大量的网箱养殖、上游污染支流输水造成的水体生态系统恶化也是原因之一[33-35],且该现象在其他富营养化淡水湖泊中同样出现[12, 36-37].

-

于桥水库鱼类物种多样性存在明显的季节性差异与生境差异,季节性差异明显高于生境差异,主要是因为生境的差异与季节存在很强的关联性,例如菹草冬季发芽,春季生长旺盛[38],在春季时所有采样点生境都为菹草生境,而菱角和金鱼藻生长时期在夏秋季节,冬季由于高水位及低温,水生植物较难存活,但生境和季节的交互作用对物种多样性影响较弱. 季节性差异主要表现在秋季的物种多样性高于其他3个季节. 由于北方水库气温较低,鱼类繁殖期相对较晚[39],小型鱼类大量繁殖使得渔获物中小型鱼类的丰度较高,水库中的大个体鱼类如鲢(Hypophthalmichthys molitrix)、鳙(Aristichthys nobilis)、草鱼(Ctenopharyngodon idellus)等均属于人工放流的洄游性鱼类,无法在水库中繁殖,因此春、夏季的鱼类物种多样性指数较低;经过繁殖期后水库禁渔期也随之结束,大量的捕捞行为使得水库中的鱼类资源减少,但当地政府组织增殖放流活动,如将细鳞鲴(Xenocypris microlepis)、鲢、鳙、鲤等鱼类投放到水库中,秋季的物种多样性较高. 生境差异体现在沉水植物生境的鱼类物种多样性显著高于裸地生境,以往研究也显示沉水植被生境中鱼类多样性及丰度一般高于其他水生植物生境[40],茂密的沉水植被会为小型鱼类提供庇护所,一定范围内鱼类密度会随沉水植物生物量升高而升高[12].

-

本研究表明季节之间和生境之间的鱼类群落结构差异有统计学意义. 造成季节差异的主要原因可能是群落优势种的更替,春季鲫(Carassius auratus)丰度最高. 夏季似鱎丰度最高,冬季红鳍原鲌丰度最高;夏季的鱼类总丰度在4个季节中最高,其次为秋季、春季和冬季,而冬季的渔获物数量及物种数均为4个季节中最低,原因可能是冬季调查时水库温度较低,库区大部分结冰,鱼类受低温影响活动范围减小且频率降低[41]. 造成各季节群落差异的主要分歧种为似鱎,其原因可能是分批产卵的习性,似鱎的繁殖季节从繁殖初期的3-4月持续到后期的7-8月[42]. 优势种是对鱼类群落结构造成影响的重要因素之一,其变化通常会引起鱼类物种组成变化及水域生态系统物质循环和能量流动的变化. 似鱎的高度优势会挤压其他鱼类的生存空间,且不利于渔业资源的发展[43-44]. 目前研究表明似鱎在我国众多湖泊、河流中已成为最具优势的小型鱼类[45-46].

本研究中,水生植物分布区域的小型鱼类种类数和丰度显著高于敞水区生境,但荇菜生境(H3)的小型鱼类显著高于菹草生境(H2),可能是过高的菹草密度限制了鱼类活动,同时对使用复合刺网的捕捞工作造成影响,使得刺网无法完整地在水层中展开. 采样中也发现复合刺网回收过程中会有较多的沉水植物缠挂,降低了网具的捕捞效率,且沉水植物生境水深较浅,离岸较近,受到干扰的可能性较大. 本次调查中发现沉水植被旺盛的区域,复合刺网捕获的似鱎数量非常少,但在无沉水植物分布的敞水区域似鱎的捕获量较大. 造成生境之间的差异可能是因为似鱎对水温较高和有机质丰富生境的喜好及对枝角类、桡足类等浮游动物的摄食偏好[42],耐污性小型鱼类似鱎及

据此,对控制水库的水体富营养化及鱼类资源小型化现象提出以下建议:1) 针对水生植被资源匮乏的水库优先恢复沉水植被,探明水生植被种植、恢复管理技术,同时控制草食性及底层杂食性鱼类的生物量;2) 投放大型凶猛性鱼类,通过经典生物操纵的方式控制小型杂鱼,优化鱼类群落结构,通过下行效应改善水生态系统,结合非经典生物操纵投放鲢、鳙等浮游生物食性鱼类控制藻类过度生长,综合治理水体的富营养化.

下载:

下载: