-

开放科学(资源服务)标识码(OSID):

-

乡村旅游是乡村产业发展的重要载体, 对巩固脱贫攻坚成果和有效衔接乡村振兴具有重要意义, 也是乡村地区实现共同富裕的有效路径和重要抓手. 发展乡村旅游能够有效推动资金、技术、人力等要素涌向乡村地区, 夯实乡村区域的发展基础, 加快农村一二三产融合发展, 进一步拓展脱贫人口增收渠道. 在脱贫攻坚期间, 旅游产业发展为贫困村出列、贫困户摘帽发挥了重要作用, 成为了贫困地区尤其是民族地区脱贫致富的支柱性产业. 然而, 巩固拓展脱贫攻坚成果是一项复杂性、动态性和长期性的系统工程, 面临着内部要素和外部环境的交织风险, 尤其是少数民族地区, 由于发展基础薄弱、文化素质较低、移风易俗难以推进等, 导致该地区农户返贫风险增大, 出现产业发展较慢, 内生动力不足等困境. 因此, 如何维持和激发少数民族地区脱贫乡村自身发展能力, 提升乡村地区脱贫韧性, 促进脱贫基础更加牢固, 脱贫成效更加可持续发展成为“后脱贫时代”的重要话题.

乡村旅游是反贫困的重要载体, 其与贫困的关系是一个世界性的研究课题. 20世纪90年代末, 英国国际发展局提出了Pro-poor Tourism(PPT)概念, 即有利于贫困人口的旅游, 将旅游扶贫的研究推向了高潮[1]. 国内外关于旅游与反贫困的研究较多, 其内容主要集中在旅游扶贫的主体、方式和效果等方面. 在旅游扶贫主体方面, 根据利益相关者[2]、价值共创[3]等理论, 可以划分为贫困人口、旅游者、政府、社区、企业、高校科研机构等主体. 在旅游扶贫方式方面, 依据发展动力[4]、DSR模型[5]等, 学界和业界构建了多方位的旅游扶贫发展模式和方法. 在旅游扶贫效果方面, 绩效评价[6]、效率分析[7]、时空格局与演化、影响因素[8]及可持续性[9]等内容是学者们关注的热点. 学者们通过土地利用[10]、旅游吸引物权[11]、农户生计[12]、生计韧性[13]等视角分析旅游扶贫的可持续性, 并提出乡村旅游通过“乘数效应”和“漏损效应”实现了对贫困的持续性减缓效应[14].

“韧性”是全球可持续发展研究的核心内容之一. “韧性”一词来源于拉丁语“resilio”, 意为“回复到原始状态”. “韧性”最早应用于材料学领域, 随后逐渐扩展到技术韧性、社会韧性、经济韧性、城市发展、区域经济等领域[15-17]. 韧性理论关注系统遭遇风险后的适应和调节过程, 培育系统自我修复和自我发展能力[18], 是社会学和经济学中重要的研究视角[19]. 韧性概念提出后, 探究其理论和方法成为国内外学者重点研究的课题, 如适应性循环理论[20], 多维度韧性分析框架和PEOPLES研究框架构建[21-22], 并提出了社区韧性评估指标体系、社区基线韧性指数和节点重要性评价等韧性量化方法[23]. 王成[24]、李红波[25]、李玉恒[26]等对乡村生产空间系统韧性进行认知研究, 探析了不同类型乡村聚落内、外部环境影响状况. 韧性作为全球可持续发展研究的核心内容之一, 重点关注系统遭遇风险后的适应和调节过程, 培育系统自我修复和自我发展能力. 韧性治理逐渐成为了一种新型治理理念, 为农村贫困地区风险应对和乡村振兴可持续性发展提供创新的治理思路和研究视角[27-28], 为实现可持续发展和推进乡村振兴建设发挥了重要作用[29-30].

纵观现有研究成果, 学者们围绕乡村旅游发展和脱贫展开了系列研究, 成果丰硕, 并尝试性地将韧性理论引入乡村旅游支撑下的可持续减贫中. 但是, 相关研究在以下几个方面存在拓展空间: ①旅游扶贫相关研究成果较少关注乡村旅游发展与脱贫韧性之间的耦合关系, 特别是缺乏与空间角度相结合的耦合分析;②现有旅游扶贫研究多集中于县域、省域尺度, 或是基于农户的微观视角研究乡村旅游与贫困之间的关系, 缺乏基于村域尺度定量评估乡村旅游发展与脱贫韧性之间的关系;③既有文献针对民族地区的旅游扶贫研究相对匮乏, 较少关注民族地区乡村旅游发展与脱贫韧性的关系. 鉴于此, 本文在总结相关研究的基础上, 基于“后脱贫时代”乡村旅游发展和多维贫困新特性, 构建了村域尺度下乡村旅游和脱贫韧性的指标评价体系, 以贵州省道真仡佬族苗族自治县为案例区域进行实证分析, 以期为巩固和拓展脱贫成果, 实现乡村振兴, 推动共同富裕提供理论指导.

全文HTML

-

道真仡佬族苗族自治县(简称道真县), 位于云贵高原向四川盆地过渡的斜坡地带, 自古以来就是黔北地区通往成渝的交通要道. 全县总面积2 157 km2, 辖11镇3乡1街道91个村(社区), 现有人口35万人, 其中仡佬族17万人、苗族9万人. 2022年, 道真县生产总值为90.76亿元, 其中第三产业增加值为43.38亿元, 三次产业结构比例为34.2∶18.0∶47.8. 道真县历史悠久, 文化优秀, 是仡佬民族文化的发源地. 仡佬族文化意蕴深厚、独具特色, “道真傩戏” “三幺台” “高台舞狮”等民间技艺被列为国家级、省级非物质文化遗产, 有中国傩戏协会唯一授牌的傩文化研究基地、世界最大的傩文化古城“中国傩城”等文化品牌. 道真县是休闲避暑的旅游胜地, 全县森林覆盖率高达60%, 有3 000多种名贵物种, 550余种濒临绝迹的珍稀植物;境内有长岩十里峡、梦幻天城、黄泥洞、仙女洞、磨盘山、三河口天然温泉等诸多自然和文化景观;全县已登记不可移动文物84处, 有一处为新石器时代人类生活遗址;也有贵州大沙河国家级自然保护区、洛龙国家生态公园等生态旅游示范点. 2022年, 道真县共接待游客310.12万人次, 旅游总收入29.9亿元. 因此, 本文选择道真县作为研究区域, 既能有效探究乡村旅游发展对巩固脱贫攻坚成果和有效衔接乡村振兴的现实意义, 同时也能摸索旅游扶贫在“后脱贫时代”的新内涵和新使命, 为其他地区提供可复制和推广的典型经验, 具有重要的实践示范意义.

-

本文选取的指标具有不同的量纲, 为达到指标间的可比性, 需要消除指标的数量级差异和量纲的影响. 通过采取极差标准化法对各项评价指标的原始数据进行标准化处理[31], 公式为:

正向指标:

负向指标:

(2) 式(1)、式(2)中: xij为原始指标值;Xij为变换后的指标值;xmin为各村庄中的最小值;xmax为各村庄中的最大值.

-

乡村旅游发展指数(RTDI)用于测算研究区乡村地区的旅游发展水平, 其值越高代表乡村旅游发展水平越高, 计算公式为:

(3) 式(3)中, RTDI为乡村旅游发展指数, Xij为i维度下第j项评价指标的标准化值, wij为指标权重, wi为维度权重, n和m分别为维度数量和指标数量.

-

村域脱贫韧性指数(RPARI)用于测算村域脱贫的韧性水平, 其值越高代表村域脱贫韧性水平越高, 计算公式为:

式(4)中, RPAI为乡村旅游发展指数, Yij为i维度下第j项评价指标的标准化值, wij为指标权重, wi为维度权重, n和m分别为维度数量和指标数量.

-

为了探究乡村旅游发展与村域脱贫韧性之间相互作用的强度, 本文引入物理学中的容量耦合概念, 通过构建耦合度模型, 定量分析两个系统间的关联程度[32], 具体公式为:

式(5)中, C为乡村旅游发展与村域脱贫韧性的耦合度, L(x)为乡村旅游发展指数, P(y)为村域脱贫韧性指数. 其中C值为0~1, 其值越大代表两个系统间的耦合度越高. 本文将耦合度C划分为4个等级, 即低度耦合(0≤C<0.3)、中度耦合度(0.3≤C<0.5)、较高耦合(0.5≤C<0.8)和高度耦合(0.8≤C<1).

-

为了进一步厘清乡村旅游发展与脱贫韧性两个系统是在高水平上相互促进还是在低水平上相互制约, 本文引入耦合协调度模型[33], 测算两者之间耦合协调发展水平, 公式为:

式(6)中, D为耦合协调度, C为耦合度, T为乡村旅游发展与脱贫韧性的评价指数, a和b为待定系数, 由于乡村旅游发展与脱贫韧性同等重要, 将待定系数确定为a=b=0.5. 参考李成宇等[34]、王昭等[35]的研究方法, 将耦合协调度分为7个等级, 并在此基础上结合两个系统得分差值, 将耦合协调发展类型分为3大类, 21小类.

-

本文结合已有研究成果, 运用《巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接考核评估指标评价》问卷, 于2023年12月组织50余名旅游学、社会学、管理学等多学科研究生前往研究区开展实地调研. 调查方式主要包括资料收集、问卷调查和半结构式访谈, 获取了常住人口、耕地面积、旅游收入等村域尺度的计量数据和旅游业从业人数、文化水平等微观数据. 同时, 通过《道真自治县2022年国民经济和社会发展统计公报》和道真县人民政府官方网站获取了县域相关的宏观数据. 经过信效度检验, 结果显示本文量表整体信度达到0.717, 各子量表均大于0.700, 样本数据的KMO(Kaiser-Meyer-Olkin)值达到0.709(大于0.6), Bartlett球形度显著(p<0.05), 符合科学研究要求[36].

-

本文结合道真县乡村旅游发展的历史背景和现状特征, 遵循系统性、代表性和可获得性等原则分别从旅游资源、旅游经济和旅游保障的3个维度, 选取了11个指标构建村域尺度下乡村旅游发展的指标评价体系(表 1). 旅游资源是乡村旅游发展的基础, 决定了旅游发展的体量. 本文选取乡村旅游景点、乡村旅游合作社、特色产业资源、旅游发展满意度4个指标表征, 其中乡村旅游景点、乡村旅游合作社反映了旅游发展的基本支撑条件;特色产业资源用乡村各类特色产业个数表征, 反映了道真县乡村产业融合基础和农文旅一体化发展的资源特性;旅游发展满意度指标体现了旅游发展的可持续性. 乡村旅游经济维度由旅游收入、旅游人数和旅游从业人数3个指标表征, 体现了乡村旅游发展的联农带农惠农效果. 乡村旅游保障维度由交通便捷程度、旅游基础设施、乡村人居环境治理、旅游资金投入表征, 为乡村旅游高质量发展提供了完整的保障系统, 同时体现了乡村旅游发展带动西南民族地区发展的特性.

-

本文在借鉴相关文献的基础上, 基于脱贫韧性的深层次内涵, 从资源、经济、文化和社会等视角构建了西南民族地区村域脱贫韧性评价指标体系(表 2). 资源韧性是脱贫地区自身物质资源的富足度和面对内、外部环境变化时的韧性, 以确保该地区农户不愁吃、不愁穿、饮水有保障等基本生活问题能够自主解决, 本文选择自来水普及率、人均耕地面积、拥有私家车户数3个指标表征. 经济韧性是产业发展和农户增收的重要表征, 是巩固和拓展脱贫成果的关键所在, 也是解决返贫风险的重要手段, 本文选取农村居民可支配收入、外出务工人数占比、产业发展联农带农、重点人群转移性收入占比4个指标表征. 文化韧性是“后脱贫时代”多维贫困的的重要表现, 反贫困事业要扶志扶智, 志智双扶, 本文选取农家书屋藏书册数、文化广场占地面积、教育水平3个指标表征. 社会韧性维度由积分制执行情况、村支两委满意度、农村服务信息化水平3个指标表征, 反映了满足人民日益增长的美好需要的时代诉求, 是新时代乡村发展的重要载体, 体现了巩固脱贫攻坚成果和促进乡村旅游发展的能力水平.

2.1. 研究方法

2.1.1. 数据标准化处理

2.1.2. 乡村旅游发展测度模型构建

2.1.3. 村域脱贫韧性测度模型构建

2.1.4. 耦合度模型

2.1.5. 耦合协调度模型

2.2. 数据来源

2.3. 指标体系构建

2.3.1. 乡村旅游发展评价指标体系构建

2.3.2. 村域脱贫韧性评价指标体系构建

-

由表 3可知, 研究区乡村旅游发展指数在0.041~0.783范围内, 平均值为0.178, 表明各行政村的旅游发展水平差距较大, 且总体水平偏低. 从各维度来看, 乡村旅游保障指数的均值最大为0.270;乡村旅游资源指数的均值次之为0.215;乡村旅游经济指数的均值最小为0.063. 说明乡村旅游的发展基础条件和辐射效应相对较好, 而发展的经济效果相对偏弱.

研究区行政村乡村旅游资源指数在0.000~0.792范围内, 标准差为0.136, 变异系数为0.630, 表明研究区各行政村之间乡村旅游资源离散趋势较大, 差异性明显. 其中, 大磏镇文家坝村的乡村旅游资源指数得分最高, 为0.792. 该村海拔在800~1 200 m, 是北纬30°的最佳居住海拔, 负氧离子平均达到了8 800个/cm3, 全年平均气温13.9 ℃, 夏无酷暑, 有中国傩城、西南地区最长云上玻璃廊桥、魔幻岛等休闲娱乐景区, 2021年文家坝入选“第三批省级乡村旅游重点村”名录, 旅游资源成了村民致富的“靠山”, 可以通过大旅游带动大扶贫, 大扶贫推动大发展. 文家坝村的乡村旅游经济指数得分为0.966, 是维度内的最大值, 说明该村充分实现了从旅游资源到经济效益的转化. 研究区仅有3个行政村的乡村旅游资源指数高于0.5, 同时有6.59%的行政村旅游资源指数为最低值, 说明研究区内乡村旅游发展仍需进一步夯实基础. 乡村旅游资源是影响乡村旅游发展的前提条件, 也是现阶段实现旅游可持续减贫需要迫切解决的问题.

研究结果显示, 乡村旅游经济指数在0.000~0.966范围内, 均值为0.063, 为所有维度中的最小值, 标准差为0.149, 变异系数为2.366, 说明研究区内各行政村普遍存在旅游发展经济效益低下的问题, 乡村旅游发展的经济效益区域差异显著、均衡性较差, 呈现出两个极端情况. 其中, 大磏镇文家坝村乡村旅游经济指数最高, 为0.966. 究其原因主要源于该村依托旅游资源, 大力发展全域森林康养旅游, 2023年旅游接待量达9万人次, 实现旅游收入80万元. 然而, 研究区内62.6%的行政村乡村旅游经济指数为最低值, 同时仅有3个行政村的乡村旅游经济指数高于0.5, 分别为浣溪村、大塘村和文家坝村. 值得注意的是, 乡村旅游经济效益是制约乡村旅游发展的关键要素, 实现乡村旅游发展经济高效益是现阶段推动乡村旅游长效发展亟待思考的问题.

研究区乡村旅游保障指数在0.068~0.685范围内, 均值为0.270, 为各维度指数中的最大值, 标准差为0.149, 变异系数为0.550, 说明研究区内各行政村的乡村旅游保障水平较好. 究其原因主要是道真县坚持以脱贫攻坚统揽经济社会发展全局, 争取各类资金投入欠发达地区基础设施建设、公共服务、旅游产业扶持等方面, 实现了全县100%的行政村通油(砼)路、30户以上的自然村寨通硬化路, 完成了“小康电讯”全覆盖, 公共服务水平较高. 其中, 乡村旅游保障指数最高的是素有“春风十里, 云上浣溪”美誉的隆兴镇浣溪村, 各级政府先后投入旅游发展专项资金500万元, 用于支撑该村的旅游事业的高质量发展, 现有民宿、农家乐20家, 建成有花园食用菌示范园、圣女果现代科技农业示范园等产业基地和观光采摘果园. 可见, 研究区乡村旅游发展的保障条件建设状况整体较好, 为乡村旅游发展提供了有力保障和支撑.

-

由表 4可知, 研究区各行政村村域脱贫韧性综合指数在0.243~0.676范围内, 均值为0.394, 标准差为0.072, 变异系数为0.182, 说明研究区整体脱贫韧性较强, 且各行政村之间韧性差异波动较小. 从各个维度来看, 经济韧性指数均值最大, 其次是资源韧性和社会韧性, 韧性指数均值分别为0.451、0.426、0.370, 文化韧性的指数均值最小, 为0.310. 说明研究区在巩固和拓展脱贫成果方面减贫效益显著, 有效地避免了规模性返贫的风险.

研究区各行政村的资源韧性指数在0.145~0.693范围内, 均值为0.426, 标准差为0.083, 变异系数为0.194, 说明研究区整体资源韧性较好, 各行政村之间差异较小. 脱贫攻坚以来, 道真县各级政府整合了各类人力、物力、财力等资源, 加大对贫困地区和贫困户的投入力度, 2019年提前实现了脱贫摘帽. 2020-2023年巩固脱贫成果期间, 道真县围绕“两不愁三保障”, 全力补齐脱贫地区短板弱项, 截止到调查时间节点, 有89%的行政村自来水实现了全覆盖, 共计有49 961户农村人口家里至少拥有一台私家车.

研究区经济韧性指数在0.212~0.909范围内, 平均值为0.451, 是所有维度中的最大值. 究其原因主要是道真县围绕着“富民产业全覆盖” “扶贫产业孵化”两个乡村经济发展重心, 一方面大力发展现代山地高效农业和生态文化旅游业提振乡村发展内生动力, 另一方面大力对外招商引资和积极争取项目资金. 截止到2023年底, 全县实施各类项目总投资835.5亿元, 28个行政村经济韧性指数达到了0.5, 占总数的30.8%. 其中, 尹珍街道新城社区的经济韧性指数最高, 为0.909. 该社区毗邻道真县中心地带, 交通条件便利, 外出务工人口占比达59%, 地区内产业发展状况也相对较好, 2023年人均可支配收入为22 689元, 因而经济韧性最高.

研究区文化韧性指数在0.018~0.734范围内, 平均值为0.310(是所有维度中的最低值), 标准差为0.166, 变异系数为0.536, 说明研究区文化韧性程度较低, 且各地区文化韧性差异显著. 究其原因, 主要是该地区属于少数民族自治县, 虽然近些年来文化水平提升较快, 但总体水平仍较低;此外农家书屋藏书相对较少, 除了县城临近的行政村外, 其他行政村群众性文化组织较少, 教育资源相对匮乏. 具体而言, 文化韧性指数最低值仅为0.018的是三桥镇北园村, 该村各类文化广场占地0.21 hm2, 高中及以上学历人数占比仅有12%. 文化韧性指数最高值为0.734, 是尹珍街道永城社区, 该社区农家书屋藏书达3 000册, 内有玉溪广场、尹珍文化广场等各类文化广场占地2.44 hm2, 此外社区内有玉溪小学, 且临近曙光小学、道真民族中学、道真中学和玉溪中学, 全社区高中及以上学历人数占比为61%, 因此永城社区的文化韧性相对较高.

研究区社会韧性在0.00~0.756范围内, 均值为0.370, 仅略高于文化韧性指数. 总体来看, 有85个行政村的积分制施行情况不佳, 有16个行政村没有建立电商服务站;仅有3个村对村支两委的满意度较差, 分别占行政村总数的93%、18%和2%. 从各个行政村来看, 社会韧性指数最高值为0.756, 是大磏镇文家坝村, 该村作为“市级民主法治示范村”, 构建了共建共治共享的社会治理新格局, 形成了较为坚实的社会韧性, 为巩固和拓展脱贫成果提供了有力支撑. 社会韧性最低值为0.000, 是尹珍街道东街社区, 该地区积分制执行情况相对较差, 农村服务信息化水平总体较低, 群众满意度不足.

-

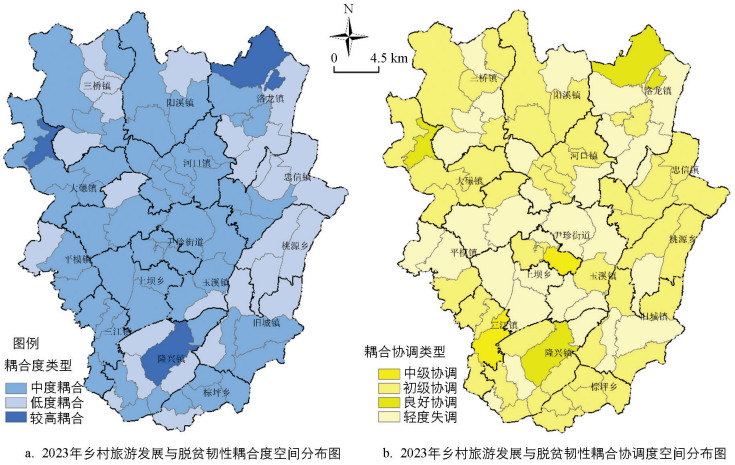

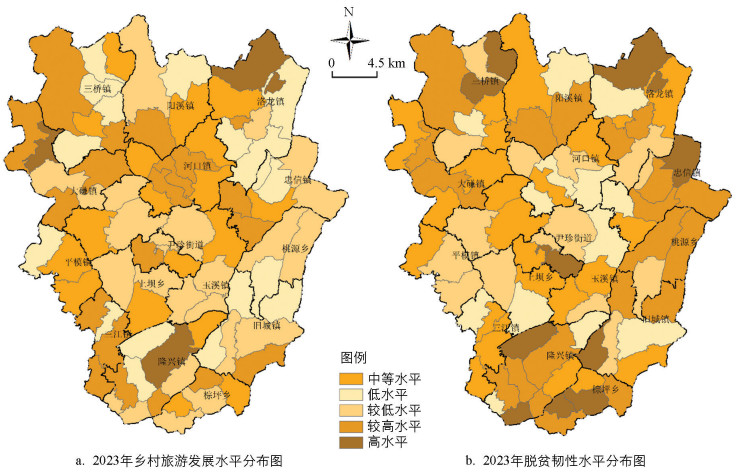

本文借鉴已有研究成果, 运用ArcGIS 10.8软件中的自然断点法, 将乡村旅游发展指数和脱贫韧性指数分为高水平、较高水平、中等水平、较低水平和低水平5个等级, 并绘制2023年乡村旅游发展和脱贫韧性水平空间分布图(图 1).

道真县乡村旅游发展空间分异明显, 呈现出组团格局, 并形成3个中心点向四周和中部地区扩展分布的局面(图 1a). 具体而言, 较高水平的行政村共有20个, 包含三江镇云峰村、三桥镇塘村等, 分布在3个高水平地区周围. 其中北部以洛龙镇大塘村为中心形成了较大规模的集聚区;在西北部和南部以大磏镇文家坝村和隆兴镇浣溪村形成了两个规模较小的集聚区. 究其原因主要是道真县西北部和东北部分别与重庆市南川区、武隆区和彭水县相邻, 且东北部集聚区紧邻武隆喀斯特旅游区, 渝湘复线高速、高程线贯穿其中;西北部的聚集区毗邻金佛山国家重点风景名胜区和山王坪喀斯特国家生态公园, 紧邻银百高速, 国道S207贯穿其中;南部以浣溪村为中心的集聚区地势较为平坦, 该区域打造了“花园模式”乡村建设和旅游发展并举的发展模式, 形成了农旅一体化的发展格局, 打造出了“浣溪花园” 3A旅游景区. 研究区乡村旅游发展呈现出中等水平的行政村共有18个, 零散地分布在3个高值集聚区周围, 形成了围绕县城中心的环形分布带. 究其原因主要是因为县城中心作为经济中心, 当地产业发展以服务县城中心需要为主, 一二产业相对发达;而旅游发展更多的是满足城市居民外出游憩的需要, 相对滞后. 乡村旅游发展较低水平的行政村有24个, 低水平的行政村有18个, 插花型分布在县域内.

-

研究区脱贫韧性空间分布以县域为中心向外延逐渐提高, 呈现出多中心格局, 且东部地区高于西部地区(图 1b). 高水平和较高水平的行政村主要分布在4个区域, 分别是中部、东南部、东北部和西北部. 究其原因主要是该地区的经济发展和资源水平形成了提振乡村发展的内生动力, 增强了该地区的脱贫韧性. 具体而言, ①县城中心的尹珍街道和临近重庆市的洛龙镇和三桥镇, 这些区域就近就业人员占比较大, 2023年居民可支配收入较高, 如尹珍街道的曙光社区, 外出务工人数占比为58.9%, 2023年农村居民可支配收入达23 568元. ②东南地区的隆兴镇和棕坪乡地势较为平坦, 有芙蓉江流经该区域, 修建有文昌阁水库, 农业条件较好, 拥有食用菌、圣女果、烤烟、莲藕、甘蓝、花椰菜、辣椒等高山精品农业, 并积极探索了农旅一体化发展道路. 此外, 研究区内较低水平的行政村有15个, 低水平的行政村有13个, 呈现出插花型的分布格局.

-

耦合度是描述系统或要素彼此相互影响、相互作用的程度, 本文通过耦合度模型测算研究区乡村旅游发展和脱贫韧性的耦合度C. 结果显示, 研究区耦合度在0.194~0.533范围内, 平均值为0.364, 其中耦合度最高的行政村为大磏镇文家坝村, 最低的为隆兴镇三龙村, 耦合度主要以中度耦合为主. 具体而言, 研究区2023年乡村旅游发展与脱贫韧性低度耦合的行政村有31个, 占总样本的34.07%;中度耦合的行政村有57个, 占总样本的62.64%;而较高耦合的行政村仅有3个, 占总样本的3.30%. 从空间分布特征来看(图 2a), 研究区耦合度空间分异明显, 呈现出组团分布, 形成3个中心向县城中部扩散的空间格局. 其中, 较高耦合的行政村仅有隆兴镇浣溪村、洛龙镇大塘村和大磏镇文家坝村, 分布在研究区范围内的西北、东北和西南部地区, 该区域乡村旅游发展和脱贫韧性指数均较高, 与乡村旅游发展和脱贫韧性空间分布的中心区域大致重合. 中度耦合的行政村空间有玉溪镇土城坝村、上坝乡齐星社区、棕坪乡胜利社区等57个行政村, 是耦合的主导类型, 其分布呈现出以县城中心扩散至全域的特征, 包含了脱贫韧性指数最高的尹珍街道的3个社区. 低度耦合的行政村呈环形分布在县域边界地区, 包括隆兴镇三龙村、三桥镇北园村、桃源乡清溪村等31个行政村, 该区域的乡村旅游发展指数和脱贫韧性指数均较低.

-

研究区2023年乡村旅游发展与脱贫韧性的耦合协调发展水平总体较好, 平均值为0.532高于耦合度, 区域差异性较小. 其中耦合协调度最高的是大磏镇文家坝村, 为0.784, 最低值是阳溪镇阳坝村, 为0.405, 两者相差1.93倍. 从耦合协调类型来看, 2023年乡村旅游发展与脱贫韧性主要以协调发展为主, 其中初级协调有47个行政村, 占比为51.65%;中级协调和良好协调仅5个行政村, 占比分别为2.20%和3.30%;而失调发展的主要类型是轻度失调, 共计39个行政村, 占比为42.85%. 可见, 研究区乡村旅游发展与脱贫韧性耦合协调程度均衡性较强, 实现了同步发展、相互促进的目标. 从空间分布特征来看, 研究区2023年乡村旅游发展与脱贫韧性的耦合协调发展空间分布与耦合度具有较强的关联性, 也呈现出3个中心向中部扩散的空间格局特征(图 2b). 具体而言, 从耦合关系协调发展类型看, 乡村旅游主要分布在西北、东北和西南地区3个中心点, 其中良好协调3个行政村分布在3个中心点位;中度协调仅有新城社区和云峰村, 布局在西南部中心点外围;初级协调47个村主要以3个中心为焦点, 形成了三大组团式分布;而轻度失调的行政村主要呈现出插花式分布特征.

-

根据耦合协调度分类标准, 将耦合协调发展类型分为乡村旅游发展滞后型、脱贫韧性滞后型和乡村旅游发展与脱贫韧性同步型(同步滞后和同步发展). 结果显示, 研究区域2023年乡村旅游发展与脱贫韧性的耦合协调发展类型主要为乡村旅游发展滞后型, 共计85个行政村, 占比达到了93.41%;脱贫韧性滞后型仅3个行政村;而乡村旅游发展与脱贫韧性同步型3个, 均属于同步发展型. 研究区域乡村旅游发展相较于脱贫韧性而言仍有较大的拓展空间, 因此高质量发展势在必行.

3.1. 乡村旅游发展与脱贫韧性测度分析

3.1.1. 乡村旅游发展水平测度结果

3.1.2. 脱贫韧性水平测度结果

3.2. 乡村旅游发展与脱贫韧性空间布局特征

3.2.1. 乡村旅游发展空间分布特征

3.2.2. 脱贫韧性空间分布特征

3.3. 乡村旅游发展与脱贫韧性的空间耦合关系

3.3.1. 乡村旅游发展与脱贫韧性的耦合度

3.3.2. 乡村旅游发展与脱贫韧性的耦合协调度

3.3.3. 乡村旅游发展与脱贫韧性的耦合关系类型

-

1) 研究区乡村旅游发展整体水平偏低, 区域差异显著, 乡村旅游保障和乡村旅游资源相较于乡村旅游经济发展略好. 结果显示, 研究区乡村旅游经济指数的平均值为0.063, 有62.6%的行政村乡村旅游经济指数较低, 同时仅有3个行政村的乡村旅游经济指数高于0.5. 研究区内乡村旅游保障和乡村旅游资源为乡村旅游发展提供了有力支撑和保障, 而旅游经济效益是现阶段推动乡村旅游长效发展亟待思考的问题. 在空间分布上, 乡村旅游发展呈现出组团现象, 形成了3个中心点向四周和中部地区扩展的格局. 乡村旅游发展较高水平的地区围绕着3个高水平行政村分布, 并形成了“一大两小”的集聚区;较低水平和低水平插花型分布在县域内.

2) 研究区整体脱贫韧性较强, 且地区间波动较小, 经济韧性、资源韧性相对于文化韧性和社会韧性更好. 研究显示, 村域经济、资源、文化和社会韧性均值分别为0.426、0.451、0.310和0.370. 研究区在巩固和拓展脱贫成果方面, 实现了资源和经济的高韧性发展, 有效地避免了规模性返贫的风险, 但在社会和文化方面的多维贫困问题仍然值得关注. 在空间分布上, 村域脱贫韧性空间分布以县城为中心向外延逐渐扩展, 呈现出多中心分布格局, 东部地区高于西部地区. 高水平和较高水平集中分布在中部、东南部、东北部和西北部;较低水平和低水平呈插花型分布.

3) 研究区乡村旅游发展和脱贫韧性耦合协调发展类型主要以乡村旅游发展滞后型为主, 耦合协调度明显高于耦合度, 空间耦合关系基本一致, 呈现出3个中心向中部扩散的空间格局. 具体而言, 耦合度平均值为0.334, 类型主要以中度耦合为主;耦合协调发展水平总体较好, 平均值为0.532, 明显高于耦合度, 且区域差异性较小. 同时, 耦合度和耦合协调度空间形成组团式发展模式, 分布呈现出3个中心向中部扩散的特征, 即呈现出以西北、东北与西南部地区为核心向四周递减的格局.

-

根据道真县乡村旅游发展指数和村域脱贫韧性指数及其耦合关系特征, 本文提出以下建议:

1) 乡村旅游发展要重点关注经济效益, 各行政村应加快提升旅游资源转换为现实的经济效益, 将乡村旅游发展与美丽乡村建设相结合, 进而推动旅游资源迭代升级, 实现旅游的可持续发展, 形成乡村旅游高质量发展的示范点, 加强旅游产业的集群效应和带动效应, 促进全域旅游高质量发展.

2) 按照志智双扶的原则, 在保障农户基本生活条件的基础上, 关注文化和社会帮扶的“牛鼻子”, 通过技能培训、农家书屋、电商平台等多种方式增强文化韧性和社会韧性, 解决新时代农户多维贫困的难题. 在数字化时代, 应多方关注乡村地区的数字赋能效应, 借助数字赋能消减地区发展差异, 增强农户多维能力发展的内生动力.

3) 各行政村应充分发挥旅游扶贫的现实功能, 利用“旅游+”效应, 增强旅游发展的联农带农效应, 利用旅游业传递先进文化、吸纳发展资金, 实现就近就地就业, 促进地区消除多维贫困, 提升村域脱贫韧性. 助推旅游扶贫产业项目落地实施, 依托丰富的旅游资源和产业特色, 积极探索农旅一体、生态康养旅游道路, 实现旅游发展与村域脱贫的同步发展和相互促进.

下载:

下载: