-

开放科学(资源服务)标识码(OSID):

-

近年来,由于人为因素的强烈干扰,环境中的N、P、C元素通量均大幅增加[1],N、P、C元素间的相互关系遭到破坏,严重威胁着人类生存与社会经济的可持续发展,如何保证碳汇及各元素循环过程的稳定性已成为全球学者关注的焦点问题[2]。森林生态系统作为全球生态系统的重要组分,既会因为气候变化导致其分布范围缩减、生产力降低、群落结构发生改变等问题[3],又凭借其碳汇功能强大、碳储量丰富等特点,成为开展优化环境气候、维持全球碳循环和平衡等研究中的侧重点[4]。在全球气候变化背景下,研究森林生态系统的最重要的问题之一是生态系统中C、N、P等元素的循环。在植物生长发育过程中N和P元素是十分重要的营养元素,二者同时也是限制植物生长的常见因素[5]。N和P元素在植物体内既各自发挥独特的功能,又互相制约,从而对植物产生相互作用[6]。C元素作为植物的结构基础,有时也会成为限制元素[7],并且C、N、P等元素在生态系统中循环时又会互相作用。因此,生态系统中其他元素的循环在这种耦合关系下会对C循环产生影响[8]。

对生态系统中C、N、P等元素之间的平衡与限制关系进行研究是分析各类植被类型养分循环机制的新兴手段[9],有利于研究生态系统对全球变化的响应过程等问题,学者们开始用生态化学计量学对其进行深入研究[10]。作为化学计量学的一个领域,生态化学计量学是分析生态系统中各组成部分相互作用的重要工具,用于揭示养分元素平衡与限制关系[11],提供了研究有机个体和完整生态系统的综合方法[12]。对C、N、P元素质量分数特征以及它们之间的计量比关系进行研究,一方面能通过有效预测各养分元素的限制类型与阈值来指导生产实践[13],另一方面又能通过揭示养分循环机制为资源管理提供参考依据[14],同时能够作为揭示自然过程和人为干扰对土壤养分元素影响的指标,对生态系统的碳汇潜力及应对气候变化响应的举措等提出可行性建议[15]。然而,我国土壤C、N、P元素生态化学计量特征的研究侧重点多集中于单一植被类型,对于同一区域内的不同植被类型研究较少。系统地研究不同演替阶段土壤化学计量性状及其关系有利于揭示植物群落土壤养分分布规律,对该地治理具有重要实践意义[16]。

位于西南岩溶石漠化区的重庆市,是我国生态环境脆弱的地区之一[17]。该地区地势复杂,山势险峻,地表支离破碎,岩石多裸露在地表,植物生存条件差,地表植被覆盖率低,加之人口负担严重,土地利用方式不合理,造成土层和土壤变薄、肥力下降、耕地减少、农作物减产、水土流失等生态环境问题逐渐加剧[18]。为改善土壤质量、提升该地区的生态环境质量,采取森林保护和植被恢复重建的措施十分重要[19]。因此,本研究以生态化学计量学为研究理论基础,选择处于不同演替阶段的3种植物群落,以探究3种不同植被类型下土壤C、N、P、K养分元素全量变化及其生态化学计量比,揭示该地区土壤养分计量特征及制衡规律,对该地区的植被恢复以及土壤质量的改善具有现实意义。

全文HTML

-

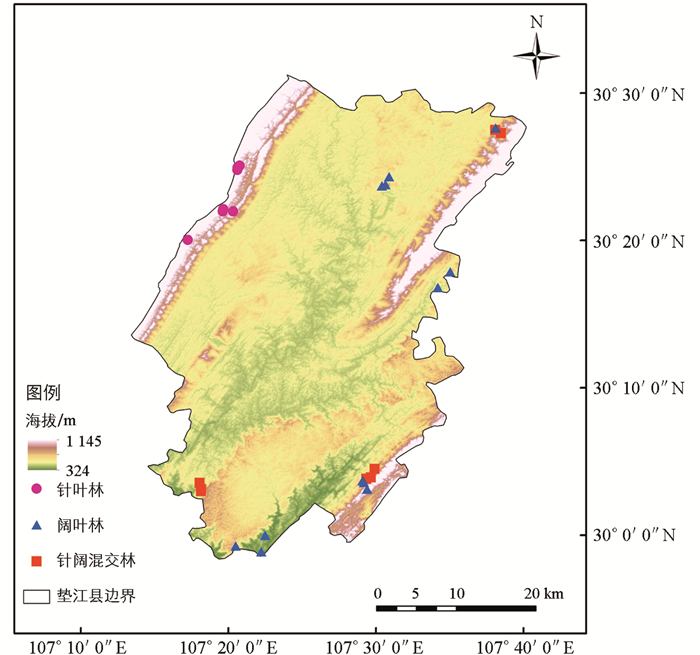

研究区设在重庆市垫江县,地理坐标为29°38′-30°31′N,107°13′-107°40′E,地处西南丘陵地区,海拔320~1 183 m,属亚热带季风性湿润气候,雨季为每年5-9月,年平均降水量1 199 mm左右,年平均气温为17.0℃。研究区域的土壤为黄壤和紫色土,土壤母岩包括页岩、砾岩、砂岩和石灰岩,大部分区域坡度较大,受人工干扰程度弱。

垫江县3种典型植物群落为针叶林、针阔混交林和常绿阔叶林。针叶林中最常见的群落为马尾松(Pinus massoniana)群落,该群落类型分布广泛,包含马尾松天然林和马尾松人工林,郁闭度很高。混交林群落主要有以马尾松和杉木(Cunninghamia lanceolata)群落为主的针叶混交林、以小叶青冈(Cyclobalanopsis myrsinifolia)、化香(Platycarya strobilacea)和黄连木(Pistacia chinensis Bunge)群落为主的阔叶混交林以及以马尾松与香叶树(Lindera communis)群落为主的针阔混交林等群落类型。常绿阔叶林主要有小叶青冈群落、桉树(Eucalyptus robusta)群落、油樟(Cinnamomum longepaniculatum)群落等。

-

本研究取样工作于2021年9月完成。为全面真实地代表重庆市垫江县实际情况,在依据典型性和代表性原则的前提下,选取研究区域内3种不同植被类型(阔叶林、针阔混交林、针叶林)共10条样线、30个样点进行研究(图 1)。其中,针叶林样线为明月山区,针阔混交林样线包括包家、迎风湖和黄草山,阔叶林样线包括檀香村、白沙镇、三溪镇和宝鼎山。对于每条样线中的同一种森林类型,设立3个具有相同坡度、方向和海拔的10 m×10 m的样地,并在每个样地中随机设立样方以采集调查物种信息。样地分布概况如表 1所示。利用五点取样法采集林下表层土(0~20 cm),混合均匀后现场编号并装入自封袋,低温冷藏运回实验室,用于土壤元素质量分数的测定。

-

参考《土壤分析技术规范(第二版)》,采用环刀法测定土壤容重(BD);采用水浸提液电位测定法(水土比为1∶5)测定土壤pH值;采用元素分析仪(elementar vario EL cube,德国)测定全氮(N)和全碳(C);采用电感耦合等离子体发射光谱法测定全磷(P)和全钾(K)。

-

测定并记录C、N、P、K元素的质量分数,质量分数比用C/N、C/P、C/K、N/P、N/K、P/K表示。采用SPSS 22.0软件对数据进行统计分析,通过单因素方差分析(One-way ANOVA)并进行Tukey检验,显著性水平设为0.05,用以比较针叶林、针阔混交林、阔叶林3种植被类型下土壤养分特征及其土壤化学计量之间的差异。采用Perason相关系数分析土壤养分特征以及生态化学计量比的相关性。原始数据的整理工作通过Excel 2019完成,所有图片均用Origin 2021软件制作。

1.1. 研究区概况

1.2. 研究方法

1.2.1. 样品采集

1.2.2. 样品测试

1.2.3. 数据分析

-

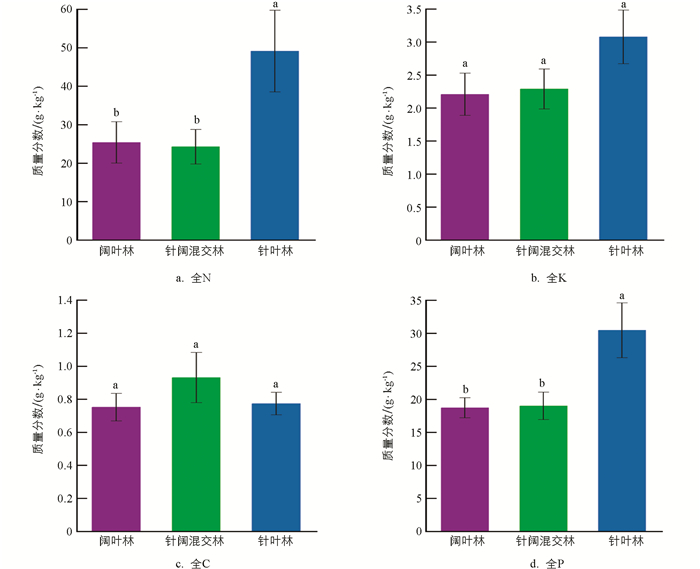

阔叶林、针阔混交林和针叶林3种植被类型下表层土壤全N质量分数的平均值分别为25.39、24.28、49.13 g/kg,表现为针叶林最高,针阔混交林最低;土壤全C质量分数的平均值分别为0.75、0.93、0.77 g/kg,表现为针阔混交林最高,阔叶林最低;土壤全P和全K质量分数分布趋势相同,从高到低分别为针叶林、针阔混交林、阔叶林(图 2)。

对不同植被类型下的土壤C、N、P、K元素质量分数进行比较(图 2),发现阔叶林、针阔混交林、针叶林3种植被类型下表层土壤全K及全C质量分数差异无统计学意义(p>0.05),土壤全N及全P质量分数在总体上差异有统计学意义(p<0.05),具体表现为针叶林显著高于阔叶林和针阔混交林(p<0.05),而阔叶林和针阔混交林之间差异无统计学意义(p>0.05)。

-

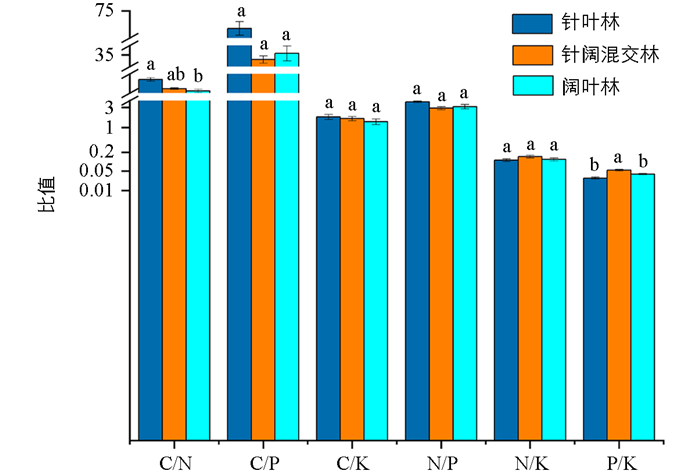

如图 3所示,随着演替的进行,不同植被类型下土壤C、N、P、K化学计量特征C/N、C/P、C/K、N/P、N/K、P/K值具有不同的变化规律,其间差异也不同。对不同植被类型下的土壤生态化学计量特征进行比较发现(图 3),土壤C/N在不同植被类型间表现为针叶林显著高于阔叶林(p<0.05),而针阔混交林与针叶林、阔叶林之间差异均无统计学意义(p>0.05);土壤P/K在不同植被类型间表现为针阔混交林显著高于针叶林和阔叶林(p<0.05),而针叶林与阔叶林间差异无统计学意义(p>0.05)。土壤C/P、C/K、N/P、N/K值在不同植被类型间均表现为差异无统计学意义(p>0.05)。

-

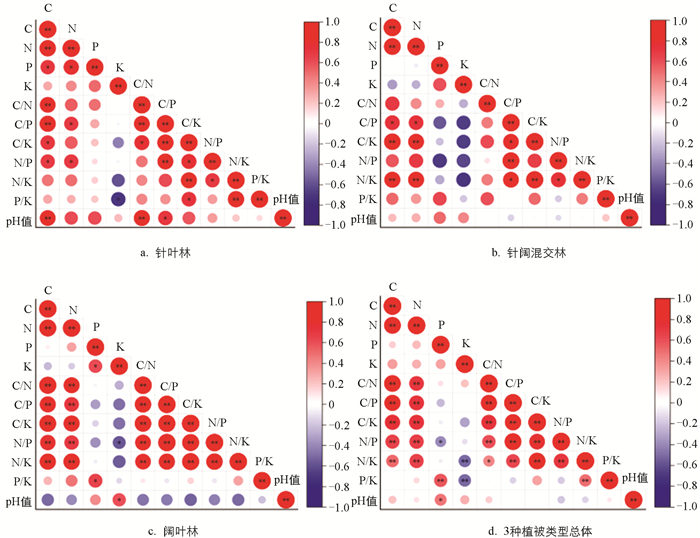

如图 4所示,土壤C、N、P、K 4种养分元素质量分数及其之间生态化学计量比的相关性受到植被类型影响而存在差异。土壤全C与全N质量分数在针叶林、针阔混交林、阔叶林以及总体中均具有极显著正相关关系(p<0.01),说明研究区内植被下土壤全C与全N耦合程度非常高;全P与全C、全N之间仅在针叶林中表现为显著正相关(p<0.05);全K与全P仅在阔叶林中有显著正相关特征(p<0.05)。土壤全C、全N质量分数在阔叶林中均与C/N、C/P、C/K、N/P、N/K值极显著正相关(p<0.01);在针叶林中,全N与C/N、C/K值相关性无统计学意义(p>0.05);在针阔混交林中,全C、全N与C/N、N/P相关性无统计学意义(p>0.05)。土壤全P仅在阔叶林中与P/K显著正相关(p<0.05);土壤全K在针叶林中与P/K显著负相关,在阔叶林中与N/P显著负相关(p<0.05)。C/N、C/P、C/K、N/P、N/K值在阔叶林中两两之间均呈现极显著正相关关系(p<0.01),而在针叶林中C/N与N/P、N/K,C/P与N/K值相关性均无统计学意义(p>0.05),针阔混交林中C/N与C/P、C/K、N/P、N/K值以及C/K与N/P值相关性均无统计学意义(p>0.05)。

对3种植被类型总体进行分析表明,全N、全P、全K质量分数两两之间均没有显著相关特征(p>0.05),全C、全N均与C/N、C/P、C/K、N/P、N/K值之间具有极显著正相关关系(p<0.01),全P、全K与C/N、C/P、C/K的相关性均无统计学意义(p>0.05),C/N、C/P、C/K、N/P值两两之间均具有极显著正相关特征(p<0.05),N/K与C/N存在显著正相关(p<0.05),并与C/P、C/K、N/P值之间均存在极显著的正相关(p<0.01)。

2.1. 不同植被类型下土壤养分特征

2.2. 不同植被类型下土壤生态化学计量特征

2.3. 土壤养分元素全量及其计量比的相关性

-

植物群落的不同组成、每个植物群落的不同根系活动度以及植物体对土壤养分的不同吸收都会导致土壤的不同养分特性[20]。垫江县3种植被类型下表层土全C及全N平均质量分数均处于我国陆地土壤的中上水平[21],与西南其他地区土壤研究结果一致[22],这表明研究区土壤的C、N元素储积能力均较强。这可能是由于研究区降雨量远高于我国降雨量平均值,降雨多会加强有机质的矿化速率[23]。同时,研究区降雨类型主要为酸雨,由于酸雨的侵蚀而产生的凋落物相较于正常枯萎的凋落物养分元素质量分数更高,增加了土壤中C元素的输入量,且酸雨中的NO3-、NH4+进入土壤后,增加了N元素的输入量[24]。随着演替的进行,针叶林、针阔混交林和阔叶林的土壤下全C、全N质量分数呈现递减趋势,这与胡宗达等[25]对川西亚高山不同演替阶段天然次生林土壤碳氮质量分数研究结果相似。这是由于处于演替初期的针叶林凋落物量较少,随着针叶林向阔叶林演替的过程中,乔木的种类和数量均增多,土壤凋落物输入量逐渐增加,土壤原有有机质分解速率加快,同时植物根系数目增多促使土壤有机质分解[26],导致针阔混交林、阔叶林的C、N质量分数降低。随着演替过程中土壤C、N质量分数的降低,土壤养分的调节功能下降,群落可吸收有机质减少,生物化学功能受到影响,可能会导致研究区内森林群落趋向于耐贫瘠和耐干旱的类型发展[27],同时使大气中CO2排放量增多,对改善全球变暖产生负面影响。

土壤表层的P是在基岩风化、成土过程中由土壤表层生物聚集或动植物残体通过表聚作用形成的[28]。土壤P质量分数会受到土壤母质、气候因素、地形等地理因子的影响[29]。土壤K的来源与P相似,并且也对土壤母质有较强的继承性,因此二者的空间异质性较小[30]。3种植被类型中针阔混交林下土壤全P质量分数最高,其次是针叶林,原因可能是植被所在土壤类型不同以及受到人类活动的影响不同。针阔混交林所在土壤类型主要为紫色土,而针叶林、阔叶林所在土壤类型主要为黄壤,紫色土相较于黄壤的黏粒质量分数高[31],对土壤中P的吸附作用更好。针叶林受人类干扰程度相较于阔叶林小,人类干扰的加剧会导致群落内优势植被类型遭到破坏,使阔叶林P质量分数降低[32]。

土壤全C质量分数与全N质量分数呈极显著正相关关系(p<0.01),说明土壤全C与全N之间存在耦合关系,这与前人研究结果一致[33-34]。土壤全C和全N的高度相关性说明土壤中C、N对所处地表植物群落以及环境因子变化的响应趋于一致,表明不同植被类型下C/N处于稳定,空间异质性小[35]。

-

土壤C∶N∶P值作为反映土壤有机质含量和土壤组成的重要指标,能够反映土壤的营养平衡,是衡量土壤C、N、P质量的主要参考依据[36]。土壤C/N与有机质分解速率为反比关系,土壤C/N越小,有机质分解速率越快[37]。土壤C/N的值沿着针叶林、针阔混交林、阔叶林呈现下降的趋势,这可能是由于随着演替的进行,群落生物多样性增强,土壤凋落物输入量增多,土壤中有机质矿化作用增强,氮素积累过多。土壤C/P常作为土壤中微生物对P的分解释放和从环境中矿化贮存能力的指标,反映了土壤中P的矿化情况[38]。垫江县3种植被类型下土壤C/P的值明显低于我国(5.7)及全球(72)陆地表层土壤的平均水平[39],说明该地区土壤中微生物具有较大的释放P的潜力,能够提升土壤有效P的质量分数[40],同时也反映出该地区土壤P矿化水平较低,供给植物吸收的P质量分数较少,植物的生存压力较大[41]。

土壤N/P常用以判断土壤中N、P的饱和情况,也是衡量土壤养分限制的重要指标[42]。相关性表明,总体土壤N/P与土壤全N之间的正相关关系在0.01水平上有统计学意义,而与全P之间的负相关关系仅在0.05水平上有统计学意义,说明现阶段随着演替的进行,植被的生长受到N的限制作用更大[37]。另外,本研究结果表明土壤C/P、C/K、N/P、N/K的值在3种群落类型间差异均无统计学意义,这可能是因为土壤中P、K质量分数比较稳定。土壤C/K、N/K的值与土壤全C、全N均呈极显著正相关关系,说明C/K、N/K的值在不同演替阶段的变化主要受全C和全N的影响,这与吴鹏等[43]的研究结果相似。

本研究对垫江县针叶林、针阔混交林、阔叶林下土壤表层养分全量及生态化学计量特征的分析,对于该地区的植被恢复等具有一定参考价值。同时,生态化学计量比是一个庞大又复杂的研究内容,仅对表土层养分全量的探究不能全面说明垫江县不同群落类型下土壤生态化学计量特征,后续研究还应综合有效养分、不同土层、植物器官、植被凋落物、土壤微生物等众多因素进行。

-

本研究分析了垫江县针叶林、针阔混交林和阔叶林3种植被类型下土壤的4种养分元素全量及其生态化学计量特征,得到以下结论:

(1) 不同植被类型下土壤全C和全K质量分数差异有统计学意义,全N和全K差异无统计学意义。土壤全C与全N耦合程度极高,随着演替进程在针叶林、针阔混交林、阔叶林中均逐渐降低,具有一致性。

(2) 不同植被类型下土壤C/N、P/K的值差异有统计学意义,C/P、C/K、N/P、N/K的值差异无统计学意义。植被生长主要受到N和P的限制。

(3) 土壤养分质量分数之间具有耦合关系。土壤全C、全N质量分数与C/N、C/P、C/K、N/P、N/K的值间均存在显著正相关关系;C/N、C/P、C/K、N/P、N/K的值之间均存在显著正相关关系,P/K与N/K存在显著正相关关系。

下载:

下载: