-

开放科学(资源服务)标识码(OSID):

-

随着全球城市化的快速推进,城市绿地系统作为城市生态环境中不可或缺的一部分,其在规划与设计上的重要性日益凸显[1]。城市绿地不仅为居民提供了休闲娱乐的空间和美化城市的功能,更关键的是,在维护生物多样性、调节微气候、改善空气质量等生态服务方面发挥着至关重要的作用,这些服务直接关系到城市的可持续发展和居民的生活质量。

鉴于城市化进程所带来的环境压力和社会经济挑战日益加剧,城市绿地系统的建设和改良成为应对这些难题的核心战略之一[2]。城市绿地不仅为市民带来休闲空间与美学享受,更是肩负着包括生物多样性的保护、城市微气候的调控、空气质量的净化等多元生态服务功能[3-4]。因此,探究城市绿地植物配置设计对生态服务功能的影响,尤其聚焦于其科学性和合理性对城市生态环境整体质量和居民生活质量的促进作用,成为了现代城市生态规划领域的核心议题。

城市绿地植物配置是一个涉及多维度考量的综合性设计过程,巧妙地融合了植物物种的选择与配置、群落结构的设计以及空间布局的规划,这些元素共同构成了城市生态环境优化与生态服务功能提升的关键纽带[5]。在设计过程中,首要任务是依据当地气候条件精选适应性强的植物(优先考虑乡土植物),以巩固生物多样性,稳固生态系统的基础[6]。其次,设计师需构建层次丰富、结构多样的植物群落,这既能高效利用资源,又能创造多样化的生态环境以供野生动植物栖息繁衍。此外,基于绿地不同的功能定位,诸如防风固沙、空气净化、减轻热岛效应、防止水土流失等功能性植物群落的布局,将显著增强城市绿地的生态服务功能。城市绿地植物配置设计作为一种跨越景观设计、生态学、城市规划等多个学科边界的实践,要求设计者必须同时具备扎实的植物学专业知识和对城市生态系统内在运作机制及人与环境相互作用深刻洞察的能力[7]。适宜的植物配置能够在增加城市植被覆盖的同时,提升城市生态系统的稳健性与自我恢复能力,有力推动城市整体生态服务功能的升级。

生态服务功能不仅限于气候调节、水文循环、土壤保持与肥力维护、生物多样性的保护与延续,还包含了富有文化底蕴的非物质服务,如景观美学、历史文化传承、教育资源供应等[8-10]。在当前城市化快速推进的背景下,这些生态服务功能对于保障城市社会经济的可持续发展不可或缺,构成了城市生态安全与宜居环境的重要基石[8, 11]。生态服务功能作为评估城市绿地生态系统价值的核心维度,其内涵广泛且多元,涵盖了生物多样性的维持与保护、气候条件的调适与缓冲、水源的涵养与补给、碳汇的积累与固定、环境污染物质的吸附与降解,以及满足居民休闲娱乐需求等众多生态服务范畴[11-12]。随着全球对生态文明理念的深入理解和普遍认同,如何运用精巧而周全的城市绿地植物配置策略,以最大程度地提升和优化这些生态服务功能,已然成为现代城市规划与设计领域亟待解决的重要课题。

伴随城市扩张步伐的加快,自然环境因开发而遭受的潜在损害使得城市生态系统原有的生态服务功能不可避免地受到威胁。因此,运用科学且先进的城市绿地植物配置设计理念和技术手段,有针对性地强化和恢复这些受损的功能,对于改善城市生态环境的质量,提升城市生态系统的服务效能,以及促进人与自然和谐共生具有极其重要的实践意义和战略价值。郑州作为中原城市群的核心城市之一,其在承载人口集聚和产业发展重任的同时,亦面临着资源约束和生态环境脆弱的严峻挑战[13]。尽管郑州市在绿地植物配置方面取得了一定进展,但在植物多样性、群落稳定性以及生态服务功能的全面发挥等方面尚存不足,与国内外先进城市相比存在一定差距。因此,深入探究并改进郑州市绿地植物配置设计,以期进一步提升城市绿地的生态服务功能,不仅是郑州市目前所面临的紧迫任务,相关研究成果也可以为其他城市的绿地植物配置提供借鉴和启示。

全文HTML

-

郑州市全市总面积7 567 km2。位于典型的温带大陆性季风气候区,春季干燥少雨多春旱,冷暖多变大风多;夏季比较炎热,降水较为集中;秋季气候凉爽,时间短促;冬季漫长干冷,雨雪稀少。年平均气温14.7 ℃,1月平均气温0.5 ℃,极端最低气温-16.3 ℃;7月平均气温27.1 ℃,极端最高气温41.5 ℃。最低月平均气温-1.71 ℃,最高月平均气温28.8 ℃。为了最大限度地发挥绿地的生态服务功能,设计时需要充分考虑郑州市四季分明、温差大、降雨分布不均等特点,选择耐寒耐旱、适应性强的植物种类,合理构建多层次、多功能的植物群落,以满足城市生态环境保护和居民生活质量提升的需求。同时,也要充分结合当地的气候特点,有效发挥绿地在气候调节、水源涵养、空气净化等方面的作用,助力郑州市乃至更大范围内的中原地区实现绿色、可持续的城市发展模式。

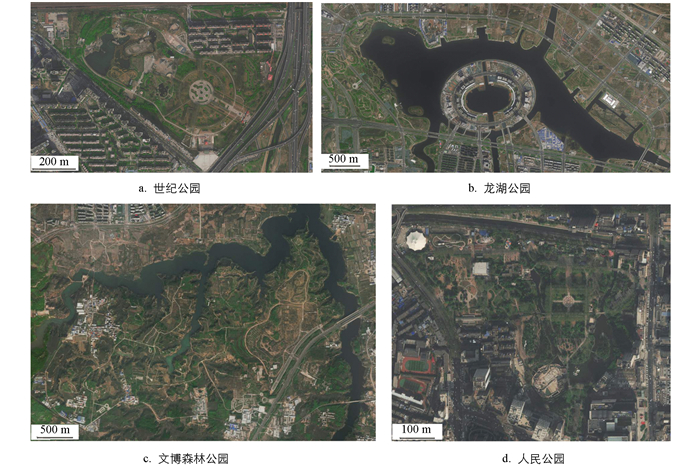

研究区涉及郑州市世纪公园、龙湖公园、文博森林公园和人民公园(图 1)。世纪公园是郑州市区东南区域面积最大的综合性公园和重要绿色门户,总面积44.63万m2。主要建设内容包括铺装、绿化、小品设施、水岸、拆除、土方、给排水、电气、建筑等工程。主要植被为木槿、紫荆、月季、贴梗海棠、梨树、碧桃等(图 1a)。龙湖公园坐落在郑州市郑东新区,面积约560万m2,湖畔及周边种植了构树、桃树、梨树、松树、柳树等多种树木。公园草本植物种类多样,包括紫马唐、鬼针草、狗尾草、牛筋草、刺苋等,为鸟类和昆虫提供了良好的栖息与繁殖环境(图 1b)。文博森林公园位于郑州市西南近郊地带,是一座集科普教育、生态保护与休闲娱乐于一体的大型森林公园。园区内设立了多个专业主题区域,如桑园、桂园、药园、竹园、芳香树木园、松柏园、海棠园和木兰园等,通过多样化植物的栽培与展示,实现了生态、文化和科普功能的有机融合(图 1c)。人民公园位于郑州市市中心地带,紧邻北二七路西段,其历史可以追溯至1951年,公园内拥有3.37万m2的开阔水面以及25.41万m2的绿化面积,种植了泡桐、柏树、黄山栾、栾树等各类树木(图 1d)。

-

2023年9月初,在晴朗无风或微风的气象条件下,利用Li-6400便携式光合测量系统,于每日9:00至18:00期间,每隔3 h进行一次光合生理指标的测量。为确保数据的代表性,采用高枝剪,每株树上随机摘取4至5片向阳、生长健康、大小和叶位相近的叶片进行测量。在每次测量中,记录了3个瞬时值,并取其平均值以减少误差。测定的指标包括净光合速率(Pn)和蒸腾速率(Tr)。

-

本研究旨在探究草坪、灌木—草坪、乔木—草坪3种不同绿地植被配置模式对环境温度的影响,并明确其降温效益。为此,采用高精度气温计,在2023年9月日间10:00至16:00选择相对较为炎热的时段内,进行了定时定点的温度测量实验。为确保实验结果的准确性和可靠性,设置裸地作为对照组,以便进行横向比较和分析。同时,为了全面反映不同植被配置对温度调节能力的差异,进行3次重复测量。

-

本研究以扩音音响最大音量100 dB作为固定的声源。在观测采样地内距固定声源25 m处设置音量监测采样点。为确保测量结果的准确性和可靠性,采用了UT353迷你噪声仪(优利德,中国)进行声级测量。以裸地作为对照,计算降噪能力。在每个试验地,重复进行3次测量,并取其平均值以减少误差。

-

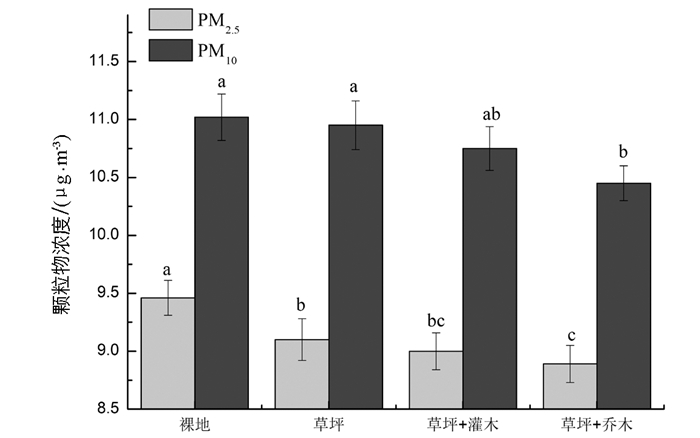

选取了晴朗、无风或微风且监测前3 d无降水出现的天气条件进行大气颗粒物(PM2.5、PM10)的浓度监测。设定了3个不同的时间段进行数据监测,分别是08:00至10:00、12:00至14:00以及16:00至18:00,并取平均值。这3个时间段涵盖了日间不同活动强度和气象条件的变化,有助于全面了解大气颗粒物浓度的日变化特征。考虑到成年人的平均呼吸高度大约为1.5 m,在这一高度处使用Metone 831粉尘测量仪进行测量。

-

使用Microsoft Excel 2016软件对实验数据进行整理。采用SPSS 22统计软件对整理后的数据进行深入的统计分析。用Ducan's显著性分析,得到了各植被配置模式之间观测指标的显著性差异水平。使用了Origin绘图软件。

1.1. 研究区概况

1.2. 测定指标与方法

1.2.1. 绿地植物净光合速率及蒸腾速率

1.2.2. 绿地植物降温效益

1.2.3. 降噪能力

1.2.4. 滞尘效果

1.3. 数据处理与统计分析

-

表 1为不同植被在不同时间的净光合速率Pn和蒸腾速率Tr。从净光合速率Pn来看,乔木类别的植物普遍高于灌木类别。杨树在10:00和13:00的净光合速率最高,分别为8.52和7.54 μmol/(m2·s)。樱花在16:00的净光合速率最高,为9.65 μmol/(m2·s)。在10:00,杨树、银杏净光合速率显著高于樱花、桂花、月季和石楠(p<0.05)。同时,法桐和柳树的净光合速率也显著高于桂花和月季(p<0.05)。在16:00,杨树、樱花、栾树和银杏的净光合速率显著高于桂花和月季(p<0.05)。这些数据表明,乔木在光合作用方面通常更为高效。其次,对10:00、13:00和16:00的净光合速率进行分析,发现13:00的净光合速率最低,这可能是因为午间光照过强导致叶片气孔关闭,从而降低净光合速率。对蒸腾速率分析发现,其规律与净光合速率基本一致,即午间(13:00)的蒸腾速率低于10:00和16:00。此外,蒸腾速率也呈现出乔木高于灌木的规律。

-

表 2为不同绿地植物配置降温能力。分析发现草坪与乔木相结合的绿地配置展现出了最为显著的降温效果,其降温能力显著高于草坪与灌木的组合。相比之下,单纯的草坪在降温方面的效益最差。具体而言,在乔木中,法桐、柳树和榆树的降温能力尤为突出,均达到了2.1 ℃,这些树种在调节环境温度方面表现出了强大的潜力。然而,同为乔木的樱花、栾树和碧桃在降温量上稍显逊色,均记录为1.9 ℃。这一差异可能源于不同树种在生理结构和生态适应性上的不同。至于草坪与灌木的组合,桂花的降温量为1.6 ℃,而月季和石楠的降温量均为1.7 ℃。虽然这些灌木也具有一定的降温效果,但与乔木相比,其降温能力明显较弱。结缕草和早熟禾的降温量分别为1.1 ℃和1.2 ℃,这表明在没有其他植被组合的情况下,草坪的降温效果有限。

-

表 3为不同绿地植物配置的降噪能力分析。分析发现,草坪与乔木组合的降噪能力显著优于草坪与灌木的组合(p<0.05),而单纯的草坪在降噪方面的表现则相对较差。具体而言,在乔木中,柳树的降噪效果最好,其降噪量达到了5.55 dB,显示出强大的噪声吸收能力。法桐同样表现出色,其降噪量也达到了4.69 dB,是乔木中降噪效果仅次于柳树的树种。这表明高大的乔木在降低环境噪声方面发挥着重要作用。相比之下,小乔木碧桃的降噪能力在乔木中相对较低,为2.41 dB。尽管如此,其降噪效果仍然高于草坪以及草坪与灌木的组合,显示出一定的噪声吸收能力。草坪降噪效果普遍较弱,结缕草和早熟禾的降噪量最低,分别为0.46 dB和0.51 dB。这表明单纯的草坪在降低噪声方面作用有限,需要与其他植物配置相结合,以提高整体的降噪效果。

-

图 2为不同绿地植物配置滞尘能力。考虑到植被对空气中颗粒物的滞留作用,发现在公园中心区域,由于植被覆盖较为密集,颗粒物的浓度往往较低。而濒临公路的地区,由于交通排放和空气流动的影响,颗粒物浓度相对较高。为了更准确地评估不同植被类型的滞尘能力,本研究特别选取了濒临公路100 m范围内的裸地、草坪、草坪+灌木以及草坪+乔木的组合进行对比分析。结果显示,在研究区域内,PM10的浓度普遍高于PM2.5。进一步对PM2.5的浓度进行分析,发现无论是草坪、草坪+灌木还是草坪+乔木的组合,相比于裸地,均能够显著地降低PM2.5的浓度(p<0.05)。其中,裸地的PM2.5浓度最高,达到了9.46 μg/m3,表明缺乏植被覆盖的地面在滞留颗粒物方面能力较弱。而草坪+乔木的组合在降低PM2.5浓度方面表现最佳,其浓度最低,为8.89 μg/m3,且这一数值显著低于草坪以及草坪+灌木的处理组合,凸显了乔木在滞尘方面的优势。对PM10的浓度进行分析,发现与PM2.5滞留规律类似。草坪、草坪+灌木以及草坪+乔木的组合均能够有效地降低PM10的浓度。同样,裸地的PM10浓度最高,达到了11.02 μg/m3,显示了其对大颗粒物滞留能力的不足。而草坪+乔木的组合在降低PM10浓度方面同样表现最优,其浓度为10.45 μg/m3,且这一数值显著低于草坪处理,进一步证明了植被特别是乔木,在改善空气质量、滞留颗粒物方面的重要作用。

2.1. 代表性绿地植被净光合速率及蒸腾速率日变化规律

2.2. 不同绿地植物配置降温能力

2.3. 不同绿地植物配置降噪能力

2.4. 不同绿地植物配置滞尘能力

-

城市绿地植物配置设计在优化城市生态环境,提升生态服务功能方面扮演着重要角色。本研究针对郑州市绿地植物配置的生态效益进行了深入细致的实证分析,通过对净光合速率和蒸腾速率的日变化规律、降温效能、降噪能力和滞尘效应等关键指标的分析,揭示了不同植物配置对城市微气候调节、空气质量和噪声控制的实质性影响及其内在机制。

净光合速率和蒸腾速率是评估城市绿地植物生态功能的重要指标之一[14]。在郑州市的不同绿地植物配置中,乔木类别以其高大的形态和完善的生理结构,普遍展现出较高的净光合速率和蒸腾速率。乔木之所以在净光合速率和蒸腾速率方面表现优异,主要得益于其庞大的叶片面积和复杂的根系结构[15]。这些特征使得乔木能够更有效地捕获光能、吸收土壤中的水分和营养,进而推动光合作用和蒸腾作用的顺利进行[16]。研究发现,乔木在午间光照过强时,其净光合速率会出现降低的现象。这一现象很可能与乔木叶片气孔关闭的生理反应相关。当光照强度过高时,乔木减少水分散失和避免光抑制损伤,会选择关闭气孔,从而降低蒸腾速率和净光合速率[17]。相比之下,灌木的净光合速率和蒸腾速率则显得较弱。这可能与灌木的生长环境和生理特点密切相关。灌木通常生长在光照和水分条件相对较差的环境中,其叶片面积和根系结构相对较小,这限制了其进行光合作用和蒸腾作用的能力。

在降温能力方面,本研究发现草坪与乔木组合配置展现出了最为显著的降温效果。这一发现与前人的研究一致,进一步证实了乔木在缓解城市热岛效应中的重要作用[18-19]。乔木凭借其茂密的枝叶,有效地遮挡了直射阳光,减少了地面受热,同时其蒸腾作用释放的水分也有助于降低周围环境的温度。相比之下,草坪与灌木的组合以及单独的草坪在降温方面的表现则相对较差。尽管草坪也能通过蒸腾作用带走部分热量,但其降温效果相对有限。分析还发现,不同乔木树种在降温能力上表现出明显的差异。法桐、柳树和榆树等树种在降温方面表现尤为突出(表 1),这可能与其拥有较大的叶面积、独特的叶片结构以及高效的蒸腾效率有关。这些特性使得乔木能够更有效地通过蒸发散热来降低周围空气温度。

本研究发现高大乔木如柳树和法桐具有显著的降噪性能,这与前期研究中关于乔木优良的吸声和隔音功能的认知是一致的[20]。当考虑邻近交通繁忙区域的城市绿地规划时,应优先选择具备较强降噪性能的乔木种类,以充分利用其物理特性来减轻城市噪声污染。高大的乔木如柳树和法桐通过其茂密的枝叶结构和体积,能够有效地吸收和散射声波,从而大幅度降低周围环境的噪声水平。相反,草坪与灌木组合以及独立的草坪区域在降噪效果上则显得较为薄弱,这可能与其较低的植被覆盖度和相对简单的结构特征有关。尽管小乔木碧桃在降噪能力上不如高大乔木,但依然具有一定的噪声吸收能力。在城市绿地植物配置方案中,通过科学合理地搭配不同高度和种类的乔木与灌木,可以进一步优化绿地的降噪效能。

在颗粒物滞留能力研究方面,本研究探讨了不同植被类型和配置方式对颗粒物滞留效果的影响。结果表明,草坪与乔木的组合展现出了较好的滞尘能力,无论是对于PM2.5还是PM10,其浓度均在该组合下显著降低。这一发现再次凸显了乔木在改善城市空气质量中的核心作用。乔木的树冠茂盛,能够有效地拦截和吸附空气中的颗粒物,减少其向地面沉降的数量[21]。而草坪的叶片表面也具有一定的吸附作用,能够进一步降低颗粒物浓度。此外,本研究还发现,公园中心区域的颗粒物浓度相对较低,而邻近公路等交通密集区域的浓度则较高。这一现象进一步强调了在城市规划中,特别是在交通密集区域,实施有效的植被屏障设计的重要性。通过合理配置植被,特别是增加乔木的比例,可构建起一道天然的绿色屏障,有效阻挡和减少颗粒物的扩散和沉降,从而保护城市环境,提升居民的生活质量。虽然草坪与灌木的组合在滞尘能力上稍逊于草坪与乔木的组合,但其也在一定程度上降低了颗粒物浓度,显示出灌木在城市绿地生态服务中的积极作用。因此,在城市绿地植物配置中,应根据具体情况,综合考虑不同植被类型的滞尘能力及其他生态功能,选择最为合适的植物组合,以实现城市生态环境的整体优化。

综上所述,本研究揭示了郑州市绿地植物配置对生态服务功能的具体影响。城市绿地植物配置设计对生态服务功能的影响是多方面的。乔木在净光合速率、蒸腾速率、降温、降噪和滞尘等方面均表现出显著的优势,是城市绿地建设中的重要组成部分。然而,灌木和草坪也具有一定的生态服务功能,特别是在与乔木的合理搭配下,能够进一步提升城市绿地的整体生态效益。灌木还可填补乔木无法覆盖的空间,增加层次感和生物多样性。因此,在城市绿地植物配置设计中,应充分考虑不同植被类型的生态功能特点,合理搭配乔木、灌木和草坪,以优化城市绿地的生态服务功能。

-

本研究对郑州市城市绿地植物配置设计的生态服务功能进行了深入分析。研究发现在光合作用方面,乔木类植物的净光合速率普遍高于灌木类,其中杨树表现最为突出。蒸腾速率也呈现相似的规律,且均受到午间强光的影响而降低。降温能力方面,草坪与乔木的组合显著优于其他配置,尤其是法桐、柳树和榆树展现出了较强的降温潜力,而单纯草坪的降温效果最差。在降噪能力上,草坪与乔木组合同样表现最佳,柳树和法桐的降噪效果显著,说明高大乔木在吸收噪声方面具有重要作用。滞尘能力分析显示,草坪与乔木组合能显著降低PM2.5和PM10的浓度,优于其他植被类型,凸显了乔木在改善空气质量方面的关键作用。综上所述,乔木在提升城市绿地的生态服务功能中发挥着核心作用,其在降温、降噪及滞尘等方面的贡献显著高于灌木和单纯草坪。在城市绿地植物配置设计中,应充分考虑不同植被类型的生态功能特点,科学合理地搭配乔木、灌木和草坪,以最大化城市绿地的生态服务效益,为市民创造更加宜居、健康的生活环境。

下载:

下载: