-

开放科学(资源服务)标识码(OSID):

-

水稻作为世界上最重要的粮食作物之一,不仅关乎全球粮食安全,也是众多国家和地区经济、文化及生活的基石[1-3]。水稻是全球超过一半人口的主食,相较于其他作物,水稻生长周期适中,适应性强,能在多种气候和土壤条件下生长,为不同地区的居民提供了稳定的食物来源[4-5]。

在全球气候变化和持续人口增长的双重压力下,农业生产的可持续性与生态环境的健康状态已逐渐成为全球性关注的焦点[6-8]。淮河流域以其独特的地形地貌、丰富的生物多样性及历史悠久的梯田农业系统,成为研究农业可持续发展与生态保护协同作用的重要区域[9]。梯田作为一种历史悠久的土地利用方式,不仅能够极大地提高土地资源的利用效率,还能够有效遏制水土流失,为生态系统的稳定与维持提供坚实的屏障[10-11]。梯田水稻不仅能为当地社区提供稳定可靠的食物来源,还能通过其独特的生态服务功能,如水源涵养、土壤保持和生物多样性维护,为区域生态环境贡献不可估量的价值[12-13]。

农田生态系统的服务通常包括生产功能、生态功能和生活功能3个方面[14-17]。其中,生态服务功能作为自然生态系统为人类提供的非物质利益和价值,对维护生态平衡、促进经济社会可持续发展具有重要意义。梯田作为一种高效的土地管理方法,在维持生态平衡和保护生物多样性方面展现出独特的优势。研究表明,相较于非梯田区域,梯田区域的生物种类更加丰富多样,生态系统完整性更高[18]。梯田系统通过创造复杂多样的微环境,为众多生物种类提供了适宜的栖息地,促进了生物多样性的繁荣[19]。梯田边缘、梯壁和梯间通道形成的生态廊道,增强了区域间的生态连通性,有利于物种迁徙和基因交流,从而提高了生态系统的稳定性与恢复力[20-21]。梯田区域的物种丰富度和生态系统健康指数显著高于非梯田区域,不仅体现了梯田在生物多样性保护上的突出作用,也为人类社会提供了生态教育和休闲娱乐的宝贵资源[22-23]。梯田农业在水源涵养和水文调蓄方面发挥着不可替代的作用。梯田的多层次结构能够有效截留降水,减少径流速度,从而增加地表水的渗透量,补充地下水位,改善区域水文状况[24]。同时,梯田系统通过调节地表径流,减轻洪水灾害风险,为下游地区提供自然防洪屏障。梯田还能够调节区域小气候,促进水分循环,为水稻等作物创造适宜的生长环境。梯田具有保持土壤肥力、稳固土壤结构、减少侵蚀、保持土壤生产力的功能[25]。梯田的垂直分层结构,可促进土壤养分垂直迁移,有利于土壤养分均衡分布,提高土壤的生态服务功能,为农作物持续高产提供基础。在一些干旱和半干旱地区,梯田通过截留降水和减少风蚀,有效抑制沙漠化进程,保护脆弱的生态环境。梯田植被覆盖和土壤结构改善,可增加地表抗风蚀能力,降低沙尘暴发生频率,为当地居民提供稳定的生活环境[26-27]。梯田边缘的植被和梯田间的水沟,能够捕获和储存随水流移动的营养物质,减少养分流失,为梯田内的作物提供持续的养分供应。

然而,随着现代化进程的加速推进,传统梯田农业正面临着前所未有的挑战。土地退化、水资源短缺、生物多样性减少等问题日益凸显,对梯田农业的可持续发展构成了严重威胁。在工业化和城市化快速发展的进程中,梯田作为传统农业用地,其面积不断被挤压,功能逐渐退化,使原本丰富的生态服务功能受到削弱。长期的耕作、化肥农药的过量使用及不合理的土地利用方式,导致土壤结构破坏、肥力下降,土地退化现象日益严重。梯田特有的地形条件虽然有助于水土保持,但在高强度的农业生产活动中,土壤侵蚀问题依然不容忽视。特别是在雨季,暴雨冲刷下的梯田边缘极易发生水土减弱,进而引发土壤肥力减弱、土地生产能力下降等连锁反应。这不仅会降低水稻等农作物的产量和品质,还会加剧区域生态环境的脆弱性。

在此背景下,评估并优化淮河流域梯田农业的实践策略,对提高水稻产量、维护生态平衡及推动农业可持续发展具有重要意义。本研究旨在系统性地评估淮河流域梯田对水稻产量及生态服务功能的综合影响,提出针对性的策略建议,以帮助相关决策者和农业从业者在实施高效、可持续的农业实践时做出更为明智的选择。

全文HTML

-

本研究于2023年5月20日至10月14日在山东省沂蒙山区沂水县大峪小流域的梯田进行,选取的梯田平均坡度为22°,旨在探讨不同耕作模式对水稻产量及生态系统服务的影响。选用水稻品种为“临稻16”,该品种因高产、稳产、强抗病性及适中的成熟期而备受当地推崇。试验土壤容质量为1.35 g/cm3,孔隙度为48.1%,田间持水量为26.7%。土壤有机质质量分数为44.52 g/kg,全氮质量分数为0.65 g/kg,碱解氮质量分数为0.33 g/kg,全磷质量分数为0.85 g/kg。

种植前,种子经2~3 d的晾晒处理,采用20%氰烯菌酯·杀螟丹可湿性粉剂1 000倍液浸泡48 h进行催芽处理。种植初期,每667 m2地施加50 kg复合肥,并在生长周期中追加30 kg尿素,以满足作物的营养需求。

试验采用随机区组设计,设4个处理组,旨在对比梯田水稻在不同耕作模式下的表现。处理组包括顺坡清耕、顺坡生草、梯田清耕和梯田生草。每个处理设置5个重复,共计20个小区,每个小区尺寸为8 m×5 m,总面积为40 m2。

-

水稻进入成熟期后,从每个试验小区中随机选取30株代表性的稻株作为样本。对采集的样本进行室内分析,测量并记录每穗总粒数、每穗实粒数,进而计算结实率;同时精确测定稻谷的千粒质量。将稻谷样本烘干至恒质量,准确称量后计算千粒质量,通过换算确定每单位面积上的总产量。

-

土壤有机质质量分数采用重铬酸钾氧化外加热法,测量土壤中的有机碳质量分数,并根据碳与有机质的转换系数计算出有机质质量分数[28];全氮采用凯氏定氮法,通过蒸馏和滴定过程测定土壤中的总氮质量分数;全磷采用磷酸盐的比色法测定土壤中总磷的质量分数,该方法基于磷与钼酸盐反应生成的蓝色络合物的颜色强度来定量[29]。

-

数据整理依托Microsoft Excel 2016完成。选用IBM SPSS Statistics 22.0软件进行显著性分析,并采用最小显著差异法(Least Significant Difference,LSD)来评估不同处理之间的差异显著性,其中p值设定为小于0.05。采用Origin 8.5软件进行图形的绘制工作。

1.1. 试验地点及方法

1.2. 测定指标与方法

1.2.1. 水稻产量指标

1.2.2. 土壤养分指标

1.3. 数据处理与统计分析

-

表 1为4种不同梯田管理配置对水稻产量的影响数据。在每穗总粒数方面,梯田生草配置表现出显著优势,平均达到176.88粒,显著高于其他3种配置,特别是与最低的顺坡清耕配置(142.65粒)相比差异更为明显,表明梯田生草配置有利于增加水稻穗部的总粒数,从而提高潜在产量。进一步观察每穗实粒数,梯田生草配置同样表现出最高值(159.40粒),而顺坡清耕配置则相对较低(120.70粒)。上述结果表明,梯田生草配置不仅促进总粒数增加,还可有效提高结实率,减少空秕粒比例。结实率作为衡量水稻产量潜力的关键指标之一,在梯田生草配置下达到了最高值(90.12%),显著高于顺坡清耕配置(84.61%),表明梯田生草配置可通过改善水稻生长环境,如提高土壤肥力、增强根系发育等促进结实率提升。在千粒质量方面,梯田生草配置同样表现出最高值(31.11 g),表明该配置下的水稻籽粒更为饱满、质量更大,这可能与梯田生草配置改善了土壤结构,提高了土壤保水保肥能力,进而促进了水稻籽粒的充分发育有关。综上所述,梯田生草配置在促进水稻产量方面表现最为优异,而顺坡清耕配置的效果相对较差。

-

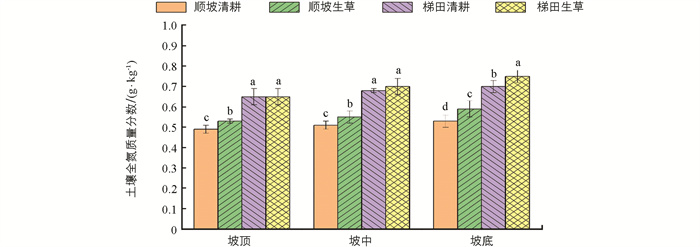

图 1展示了不同梯田配置对土壤有机质分布规律的影响。从图 1可以看出,无论是在坡顶、坡中还是坡底,梯田生草配置下的土壤有机质质量分数均高于其他3种配置。其中,梯田生草配置在坡顶的土壤有机质质量分数为5.12 g/kg,在坡中的土壤有机质质量分数为5.31 g/kg,在坡底的土壤有机质质量分数则达到了5.64 g/kg。相比之下,顺坡清耕配置在这3个位置的土壤有机质质量分数均最低,分别为4.12 g/kg、4.31 g/kg和4.65 g/kg。此外,从图 1还可以观察到,无论是哪种耕作方式,随着坡位下降,土壤有机质质量分数普遍呈现出增加的趋势。

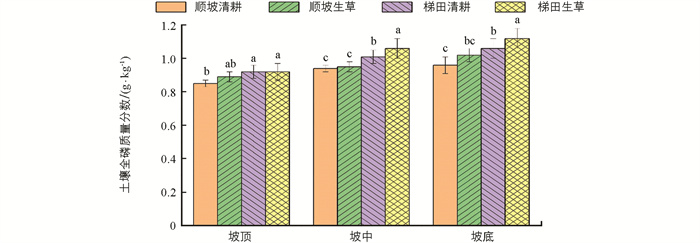

图 2展示了不同梯田配置对土壤全氮分布规律的影响。从图 2可以看出,在坡顶位置,土壤全氮质量分数范围从顺坡清耕的0.49 g/kg到梯田生草的0.65 g/kg,表明在坡顶部位梯田生草配置能够显著提高土壤中的全氮质量分数,相较于顺坡清耕增加了约32.7%。在坡中位置,土壤全氮质量分数的变化趋势与坡顶相似,但整体数值略有提升,梯田生草配置在坡中的土壤全氮质量分数最高,达到0.7 g/kg,而顺坡清耕的土壤全氮质量分数仅为0.51 g/kg。在坡底位置,土壤全氮质量分数呈现出逐渐累积的趋势,梯田生草配置在坡底的土壤全氮质量分数最高,为0.75 g/kg,而顺坡清耕的土壤全氮质量分数也有所增加,达到0.53 g/kg。

本研究分析表明,梯田生草配置在提升土壤全氮质量分数方面表现最优,而顺坡清耕配置的效果相对较差。从坡顶到坡底,土壤全氮质量分数呈现出明显的递增趋势,可能与坡底水土保持条件较好,有利于氮素积累有关。

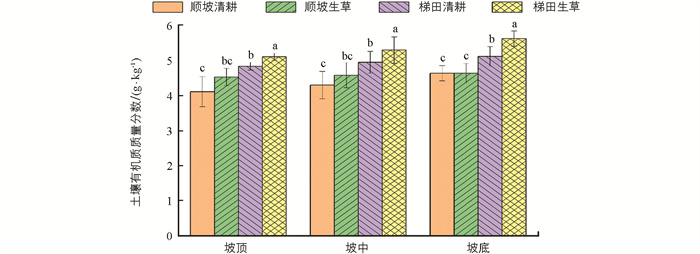

图 3展示了不同梯田配置对土壤全磷分布规律的影响。从图 3可看出,4种耕作方式在坡顶、坡中和坡底3个不同坡位上的土壤全磷质量分数存在显著差异。在坡顶位置,土壤全磷质量分数范围从顺坡清耕的0.85 g/kg到梯田生草的0.92 g/kg,表明在坡顶部位梯田生草配置能够显著提高土壤中的全磷质量分数,相较于顺坡清耕增加了约8.2%。在坡中位置,土壤全磷质量分数的变化趋势与坡顶相似,但整体数值略有提升,梯田生草配置在坡中的土壤全磷质量分数最高,达到1.06 g/kg,而顺坡清耕的土壤全磷质量分数仅为0.94 g/kg。在坡底位置,土壤全磷质量分数进一步增加,呈现出从坡顶到坡底土壤全磷质量分数逐渐累积的趋势,梯田生草配置在坡底的土壤全磷质量分数最高,为1.12 g/kg,而顺坡清耕的土壤全磷质量分数也有所增加,达到0.96 g/kg。本研究分析发现,梯田生草配置在提升土壤全磷质量分数方面表现最优,而顺坡清耕配置的效果相对较差。从坡顶到坡底,土壤全磷质量分数呈现出明显的递增趋势。

-

表 2为试验区经历2次强降雨后细沟形态参数的定量分析结果。从细沟表面积来看,顺坡清耕配置下的细沟表面积最大,达0.95 m2,表明该配置在强降雨条件下更易形成大面积的细沟侵蚀。相比之下,梯田生草配置下的细沟表面积最小,仅为0.51 m2,显著低于其他配置,表明梯田改造与植被覆盖相结合在减少细沟侵蚀方面效果显著。顺坡生草和梯田清耕配置均位于中间,细沟表面积均为0.76 m2,表明两者在减缓细沟侵蚀方面虽有一定作用,但效果不及梯田生草配置显著。本研究分析发现,顺坡清耕配置的细沟密度最高,达到4.21 m/m2,表明该配置下土壤表面细沟分布密集,侵蚀强度大。而梯田生草配置则再次表现出优越性,其细沟密度最低,仅为2.13 m/m2,表明该配置能有效降低细沟侵蚀的密集程度。顺坡生草和梯田清耕配置的细沟密度分别为3.46 m/m2和2.46 m/m2,处于中间水平,进一步验证了梯田改造和植被覆盖在减缓细沟侵蚀密度方面的积极作用。顺坡清耕配置下的细沟最大长度最长,达到124.6 cm,表明该配置下细沟侵蚀的深度和广度均较大。梯田生草配置下的细沟最大长度最短,仅为42.6 cm,显著低于其他配置,表明该配置在限制细沟侵蚀扩展方面最为有效。顺坡生草和梯田清耕配置的细沟最大长度分别为96.4 cm和52.6 cm,表明两者虽能在一定程度上限制细沟侵蚀的扩展,但效果仍不及梯田生草配置显著。

2.1. 不同梯田配置对水稻产量的影响

2.2. 不同梯田配置对土壤养分的影响

2.3. 不同梯田配置土壤保持效益分析

-

本研究深入探讨淮河流域不同梯田配置对水稻产量及生态服务功能的影响,通过对比分析不同配置下的水稻产量、土壤养分分布及土壤保持效益,揭示梯田生草配置在促进农业可持续发展方面的显著优势。

-

本研究表明,梯田生草配置能有效提升水稻产量。梯田生草配置下每穗总粒数、每穗实粒数、结实率和千粒质量均显著优于其他配置,其在改善水稻生长环境、促进水稻生长发育及提高产量方面非常有效。梯田生草配置的内在机理主要是通过植被覆盖有效减缓地表径流速度,显著降低水土流失率,从而保护土壤结构的完整性和稳定性。稳固的土壤结构可为水稻根系提供理想的生长环境,促进根系深扎,增强水稻植株的吸水吸肥能力[30]。植被根系活动不仅有助于土壤孔隙度改善,还可促进土壤微生物活性,加速有机质分解,进而释放出更多可供水稻吸收的养分。枯枝落叶作为有机物来源,经过分解后成为土壤有机质的一部分,可进一步提升土壤肥力,为水稻提供充足的养分供应,促进水稻的生长发育和产量形成。植被覆盖层能够有效调节农田小气候,如通过遮荫作用降低地表温度,减少水分蒸发,同时通过蒸腾作用增加空气湿度。这些微气候条件的改善为水稻提供了更为适宜的生长环境,尤其是优化了光合作用过程。光合作用效率的提高直接促进了碳水化合物的合成,进而转化为水稻籽粒的充实度,最终呈现出千粒质量增加和结实率提升状态。

-

梯田生草配置在提升土壤养分质量分数方面的显著成效,源于其多维度的生态功能。植被根系的活跃穿插不仅增强了土壤的物理结构,提高了孔隙度,还通过分泌物刺激了土壤微生物群落的活力,加速了有机物质的分解,促进了养分的有效释放和循环。这一过程相当于在土壤中建立了“生物泵”,持续不断地将有机物转化成可供植物吸收的养分。植被覆盖层如同天然的防护网,有效阻挡了雨水对土壤的直接冲击,显著减少了地表径流的形成,从而降低了土壤养分的淋溶损失。这种屏障效应有助于土壤养分保蓄,为水稻等作物生长提供更加稳定的养分供给。枯枝落叶的分解作用是土壤养分再生的重要途径,这些有机残留物在微生物的作用下逐渐分解,释放出大量氮、磷等关键养分,成为了土壤养分库的重要组成部分。这一过程不仅补充了土壤的养分库存,还通过改善土壤结构,增强了土壤的保水保肥能力。

-

梯田生草配置在土壤保持效益方面的卓越表现,归功于其对土壤侵蚀过程的多方面干预。首先,梯田结构通过分割斜坡为一系列平缓的台地,显著改变了地表径流的动力学特性。这一改变不仅减缓了水流速度,降低了水流动能,还通过增加径流的横向扩散,有效分散了集中水流对土壤的冲刷力,从而显著降低了土壤侵蚀风险。其次,植被覆盖通过根系固土作用,增强了土壤颗粒间的连接,提高了土壤的整体稳定性和抗蚀性。根系物理结构如同天然的锚固系统,深入土壤,增强了土壤结构强度,减少土壤颗粒流失。枯枝落叶在地表形成的覆盖层,如同一层保护毯,减少了雨水对土壤的直接冲击,降低了地表径流的形成速度和体积,进一步减少了土壤侵蚀。此外,植被覆盖还通过调节地表微气候,减少了水分快速蒸发,保持土壤湿润状态,增强土壤粘聚力,间接提升土壤的抗侵蚀能力。这一系列作用机制的共同作用,显著提高了土壤保持效益。本研究分析发现,梯田生草配置在土壤保持方面表现出最优效果。这一结果不仅有助于减少水土流失,保护土地资源,还有助于提高土壤质量,为农业生产的可持续发展提供有力保障。

梯田生草配置在淮河流域农业生产中具有显著优势。该配置不仅能够提高水稻产量和品质,还能够改善土壤养分状况,增强土壤保持效益,为作物生长提供更加肥沃的环境。因此,建议在淮河流域推广梯田生草配置模式,以促进农业生产的可持续发展和生态环境保护。未来的研究可进一步探讨梯田生草配置在不同土壤类型、气候条件及作物种类下的适用性和优化策略,以推动该配置模式的广泛应用和持续改进。

-

本研究通过对淮河流域不同梯田配置下的水稻产量、土壤养分分布及土壤保持效益的系统比较分析,得出以下结论:梯田生草配置能显著提高水稻的产量及品质,表现为每穗总粒数、每穗实粒数、结实率和千粒质量均优于其他传统耕作方式,这主要归功于梯田生草配置改善了土壤结构、养分供给及农田小气候环境,从而促进了水稻健康生长。在梯田生草配置下,土壤有机质、全氮和全磷质量分数均显著高于其他配置,表明植被覆盖和梯田改造通过促进土壤有机质循环及减少养分流失,有效提升了土壤肥力。梯田生草配置在减少强降雨后土壤侵蚀方面表现最佳,其通过植被覆盖和梯田地形的调节作用,有效减缓水流速度并增加土壤抗蚀能力,从而保护土地资源,减少水土流失。梯田生草配置在促进水稻产量、改善土壤养分及增强土壤保持效益方面具有显著的综合优势。因此,该配置模式是实现农业生产与生态环境保护双赢的有效途径,值得在类似地区进一步推广和应用。

下载:

下载: