-

在人类漫长的历史进程中,受地形和气候条件的影响,各地都发展了不同类型的传统民居.但随着现代新材料、新建筑形式的出现,传统民居一度陷入无人问津的尴尬境地.然而近年来随着节能、可持续发展等理念的推行,传统民居被赋予了新的期望,改造和利用传统民居的价值已经得到广泛的肯定[1-2],对其热环境的研究也越来越多. MB Özdeniz[3]研究了土耳其7个不同气候区域的传统民居,发现它们在调节室内环境方面各有特点,传统民居建造者在面对不同的气候条件时选择采用不同的建筑形式和材料,很好地隔绝了外界环境的干扰;Ooka[4]研究了日本寒冷地区典型民居的热湿环境,对冬季和夏季民居的热量测量数据进行了分析,结果表明使用土墙和芦苇屋顶能有效维持室内热环境,而且土墙和生土地面对室内热湿环境的维持有一定的作用.在国内,对传统民居热环境的研究也有很多,取得了丰硕的成果[5-7].但国内现有研究区域主要集中在西北地区,并且研究重点多集中于对某类经典传统民居的分析,缺乏相同条件下对其他不同类型民居的横向对比或改良传统建造技艺或材料的民居的热环境研究.

为了探索添加秸秆和水泥作为生土墙体改性材料对于生土民居室内热环境的影响,基于已有的研究资料[8],笔者以一栋使用掺加这两类材料的改性土坯建造的夯土民居为研究对象,通过实测和DEST软件模拟的手段得到了室内外温度变化数据,对比同条件下普通土坯房和砖砌房模拟数据,研究了其冬夏季的热环境状况.

全文HTML

-

选择的研究区域位于重庆市北碚区,属亚热带季风气候,年平均气温18.2 ℃,雨量充沛,气候温润,测试地点在重庆市北碚区歇马镇清云峡村,属缙云山山脉,距北碚主城区5 km.该村房屋均依山而建,近年来随着砖、混凝土等现代建筑材料的大量使用,多层砖混房屋是当地主要的建筑形式,但仍遗留有部分传统单层生土房屋,夏季隔热是该地区民居首要满足的要求[9],同时冬季应兼顾防寒.

-

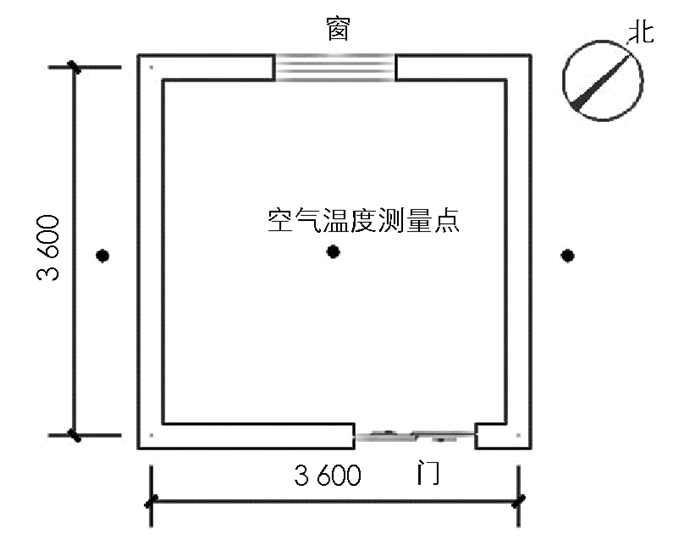

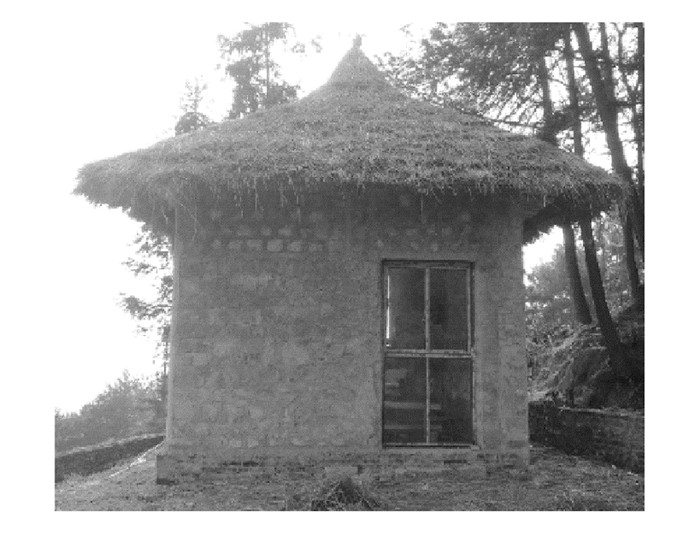

测试房间为新建单层改性土坯建筑,房间开间为3.6 m,进深为3.6 m,层高3.5 m,朝向为北偏东43°,外墙采用的是添加0.5%秸秆和8%硅酸盐水泥改性的土坯砖[8],并使用当地传统工艺砌筑而成,实际建筑如图 1.建筑主要围护结构做法为:外墙为300 mm厚改性土坯墙,所用土为从附近缙云山上取得的黄色粘土,地面素土夯实,门窗均采用钢质玻璃门窗,屋顶采用松木骨架四坡屋顶,坡度30°,上覆茅草厚度150 mm.

-

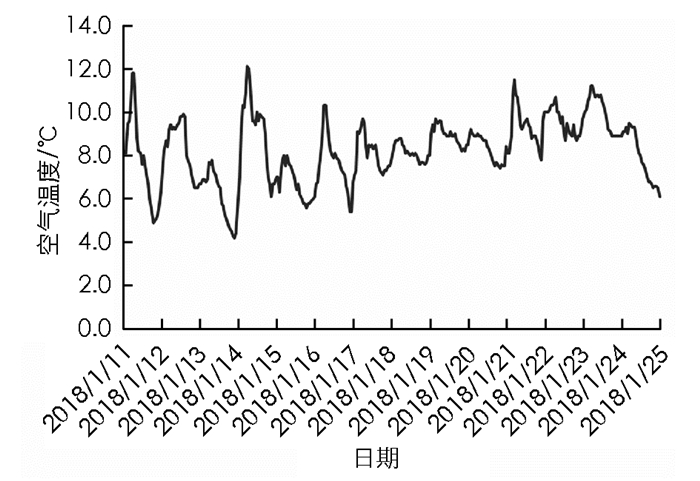

选择冬季温度最低月[10]开展测量,具体时间为:2018年1月11日上午10:00到1月25日上午10:00,共14天,测量参数为室内外温度.由于受检房间面积较小,在位于室内中心离地约0.5,1.5,2.5 m处分别设置温度测点,室外在建筑物2个方向分别设置测点,室内外温度取相应时间的各测点温度的平均值.测量仪器为COS-03型温湿度自动记录仪,测量精度为0.1 ℃,量程为-40 ℃~80 ℃,每15 min记录一次数据.

-

测试时段天气状况平稳,室外温度变化情况如图 3,期间晴天和雨天基本各占一半,室外温度较低,气温平均值为8.3 ℃,最低温度4.2 ℃,最高温度12.1 ℃.

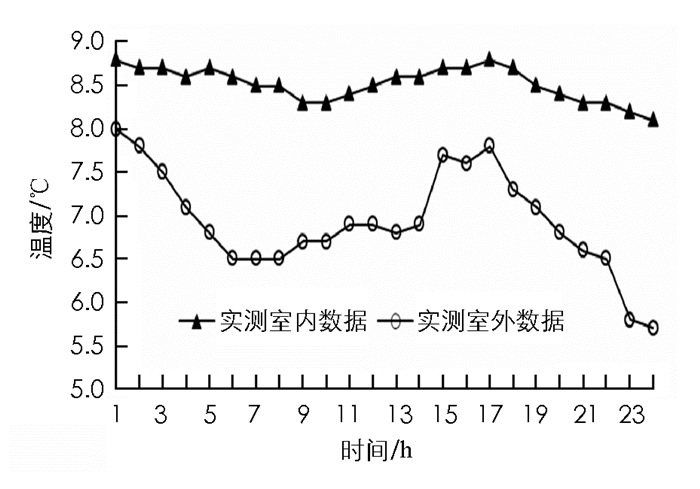

选择室外平均温度最低且天气较为稳定的1月13日作为冬季典型天气,以此分析一天中室内气温的逐时变化情况. 图 4为该时段24 h内室内外动态温度变化情况,这一天室外气温均值为6.9 ℃,室内气温均值为8.5 ℃.

从全天气温来看,室外空气温度变化较为明显,昼夜温差为2.3 ℃,起伏差较大,温度曲线有明显的上升和下降段,而建筑室内气温变化非常平稳,24 h仅有0.7 ℃的温度起伏,室内外最大温差出现在上午7时,温度相差2 ℃.对比室内外两条温度曲线,可以看出两者温度走势基本相同,但室内温度变化较室外有1~2 h的热延迟和衰减,这主要是由于生土热惰性较大.由于实测建筑为闲置房间,基本没有人员和设备的干扰,室内温度主要依靠建筑自身进行调控,从室内外气温数据的变化分析中,可以看出虽然室外气温变化显著,但改性生土建筑室内气温仍然保持平稳,这种改性生土民居具有良好的热环境调控能力.

1.1. 地区气候特点

1.2. 研究对象

1.3. 测试方案

1.4. 测量结果分析

-

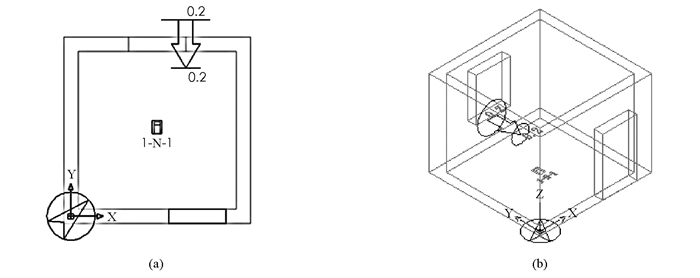

为进一步探索、对比添加水泥和秸秆改性的这种生土民居的冬夏季热环境情况,采用DEST-h软件建立了简化模型,并进行全年热环境模拟.模型尺寸按实际建筑取值,各项数值按实测值设置.

相关围护结构做法和热阻如下:

气象数据采用DEST内置重庆典型气象年数据,根据房间实际使用情况设置室内相关热工参数:该民居为闲置房间,冬季门窗关闭,夏季门窗打开,采用自然通风,因此设置没有人员和设备热扰,冬季通风为1次/h,夏季通风设置为2次/h.

-

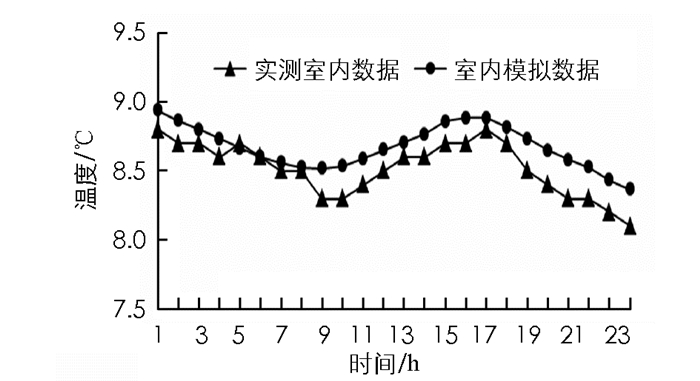

模拟验证对象选择为实测室外天气中与DEST冬季典型天的参数最为接近的1月13日,将这一天的室外温度数据作为模型外界参数输入,把最终室内温度模拟结果与实测结果绘出对比图(图 6),可以看出模拟和实测曲线走势基本一致,模拟数据稍大于实测数据,二者差别在2%~4%左右,模拟结果较为可信,可以证明建立的模型较为接近真实情况.

-

实测并计算得到当地传统300 mm土坯墙热阻为0.806 m2·K/W,砖砌房屋的围护结构热工参数如表 2.利用验证的模型,仅改变模型外墙材料类型,建立普通土坯房模型;按照当地砖砌房屋围护结构做法,在已验证模型基础上,建立砖砌房屋模型.

-

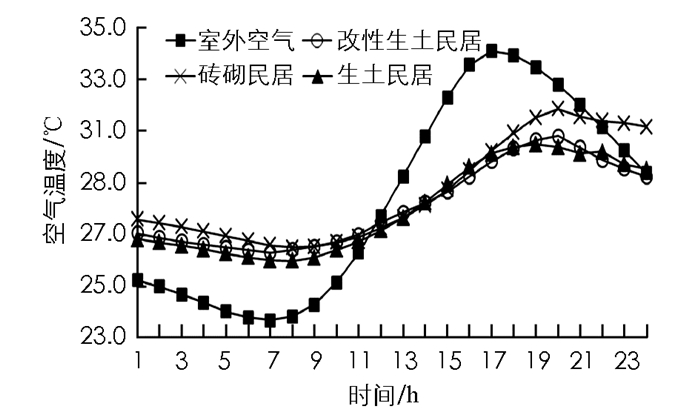

其他参数不变,将实测参数输入上面模型,并利用实测冬季典型天和DEST内置典型夏季天气气象数据进行这三类民居的热环境模拟,最终得到的室内外温度变化情况如图 7和图 8.

结果显示,在典型夏季天气下,室外最高温度为34.1 ℃,平均温度28.4 ℃,温度振幅为10.4 ℃,而改性生土民居和普通生土民居室内最高温度分别为30.8 ℃和30.5 ℃,平均温度分别为28.1 ℃及28 ℃,温度振幅为4.5 ℃和4.4 ℃;砖砌民居热环境则相对较差,室内平均温度28.7 ℃,温度振幅为5.3 ℃.在典型冬季天气下,室外最低温度为5.7 ℃,平均温度为6.94 ℃,温度振幅为2.3 ℃,而改性生土民居和砖砌民居室内最低温度分别为8.4 ℃和8.1 ℃,平均温度分别为8.7 ℃和8.5 ℃,温度振幅为0.6 ℃和0.7 ℃;普通生土民居的热环境相对较差,室内最低温度为7.5 ℃,平均温度为8.1 ℃,温度振幅为1.1 ℃.

分析冬夏温度曲线可知,这三类建筑的室内温度走势均基本相同,但由于采用不同的建筑形式和材料,导致温度具体变化特征不同.在夏季,改性生土民居和普通生土民居室内温度变化基本相同,由于土坯墙良好的蓄热性能,相比室外和砖砌房屋室内温度最大可降低4 ℃和1.5 ℃,且室温变化平缓,热环境较好.在冬季,改性生土建造的民居室温出现了明显的温度提升,相比普通生土民居平均室温提升了0.6 ℃,峰值提升了0.9 ℃,室温曲线基本与砖砌房屋室温相当,较室外温度平均提高1.7 ℃,在凌晨时室内外温差峰值为2.6 ℃.

2.1. 模型验证

2.2. 建立对比模型

2.3. 模拟结果对比分析

-

对于无人工冷热源的民居内热环境评价,《民用建筑室内热湿环境评价标准》[11]规定达到75%的人感到满意的热环境即Ⅱ级标准室内温度范围是16~30 ℃.参照图 7、图 8的温度统计,这里可以判定改性生土民居、普通生土民居、砖砌民居在典型夏季天气下室内平均温度均达到Ⅱ级标准,但对于全天逐时温度,改性生土民居表现最为优秀,全天24 h仅下午17:00-20:00时温度超过30 ℃,最高温度为30.8 ℃,其他时段温度均符合Ⅱ级要求,合格率为83.3%,而普通生土民居、砖砌民居全天逐时温度能达到Ⅱ级要求的比率分别为75%和66.7%.而改性生土民居和砖砌民居冬季室内温度比普通生土民居稍高,但总体来说这三类民居的冬季室温对比标准给出的16 ℃温度下限差距较大,平均温度和任何一时段温度都达不到Ⅱ级标准的最低要求.

对于无人工冷热源的民居内的人的主观热湿环境评价而言,《民用建筑室内热湿环境评价标准》5.2.2节给出了预计适应性平均热感觉指标(APMV)作为衡量依据,预计适应性平均热感觉指标(APMV)按下式计算:

其中PMV为预计平均热感觉指标,λ为自适应系数.对于冬冷夏热地区的居住建筑,λ在夏季取0.21,冬季取-0.49,其他参数参考相关规定以及重庆当地情况:夏季服装热阻取0.36 clo,室内风速取0.2 m/s,代谢率为1.2 met;冬季服装热阻取1.5 clo,室内风速取0.1 m/s,代谢率为1.2 met.先按照《民用建筑室内热湿环境评价标准》给出的方法计算在冬夏典型天气的改性土坯房屋的PMV的取值,然后代入(1)得到APMV值.标准规定当-0.5≤APMV≥0.5,环境属于Ⅰ级标准,处于±1和±0.5间属于Ⅱ级标准,否则属于Ⅲ级.

实际通过计算得到的APMV的评级发现,改性土坯建筑的夏季室内热舒适性最好,有71%的时间能达到Ⅱ级标准以上,且38%时间达到Ⅰ级,普通生土民居紧随其后,对应的数据分别为67%和38%,砖砌民居最差,仅有54%的时间能达到Ⅱ级标准以上,17%时间达到Ⅰ级标准,但这三类建筑冬季时段热舒适性很差,所有时段均未达到Ⅱ级标准.

由此看来,改性土坯建造的建筑的夏季热环境更好,冬季热环境则比较糟糕.但对当地居民的随机走访表明,生土房屋的夏季热舒适性得到了大家的一致认可,而尽管当地冬天室内外温度长期低于标准规定的16 ℃下限,且未有供暖设施,90%的当地居民仍然表示可以接受现有的居住环境,这主要是因为当地人长期生活在这样的环境中,已经适应了这样的较低温环境,加上增添衣物、调节活动状态等措施也可帮助御寒,可以正常生活.这从一定程度上反映出关于冬季无任何室内供暖措施的农村住宅的热环境评价的16℃下限标准并不能全涵盖我国广大的农村地区,关于冬季无任何室内供暖措施的农村住宅的室温限值,可以考虑在16 ℃下增设温度下限. 《农村居住建筑节能设计标准》[12]在夏热冬冷地区,室内温度为8 ℃能满足农民的最低心理预期和基本生活需要,有调查[13]也指出8 ℃是农村居民冬季可以接受的最低室内温度.因此如果以8 ℃作为当地住宅的冬季室温最低限值,则改性生土民居冬季热环境能满足当地农民的最低生活需求.

-

通过对青云峡村的改性生土民居的冬季室内温度实测以及对相同条件下改性生土、普通生土、砖砌民居模型的冬夏季热环境模拟,可以得出以下结论:

1) 由于没有人员和设备热扰,相比于室外温度的波动,改性生土民居房间内的平稳的温度变化反映了改性土坯墙良好的蓄热保温性能.

2) 对比改性生土民居和普通生土、砖砌民居的冬夏热环境,改性材料的加入改善了生土建筑民居室内热环境,在保持了生土建筑优异的调节室温能力的同时,可以提高冬季围护结构的保温性能.

3) 改性生土建造的民居虽然较普通民居在保温能力有了提升,但冬季热环境仍然较差,仅能满足农民最低生活需求,为了提高室内热环境质量,可以采取辅助热源或增设阳光间等措施.

4) 改性生土民居在调节室内热环境方面作用显著,结合改性生土在其他方面较普通生土的材料性质的提升,后期可以开展更多对改性生土建筑民居的研究.

下载:

下载: