-

由致病菌大丽轮枝菌(Verticillim dahliae)造成的棉花黄萎病(Cotton Verticillium Wilt)属于土传病害,具有分布广、寄主宽、传播途径多、存活时间久、危害重等特点,是我国棉花生产中毁灭性的病害之一,也是世界上危害棉花的第一病害.又由于生产上一直没有找到理想的防治技术与控制方法,因此被称为棉花的“癌症”,是影响我国棉花生产可持续发展的主要障碍之一.棉花黄萎病发病植株叶片变黄,干枯脱落,棉铃变小,脱铃率高,导致产量降低,品质变劣.棉花黄萎病最早出现于1914年在美国弗吉尼亚州棉区,随后美国其它州陆续报道了黄萎病的发生和危害情况. 1935年从美国引进斯字棉时传入我国,先后在陕西泾阳、山西运城、山东高密和河南安阳等地发生危害,并逐年蔓延扩散. 20世纪60年代棉花黄萎病在我国各大植棉区陆续出现,70年代以后已经有12个省、市、自治区发生黄萎病,主要分布在黄河流域棉区. 90年代后,棉花黄萎病在全国范围内大暴发,蔓延遍及国内21个产棉省(区、市),发病县达477个. 1993年就造成1亿kg的皮棉损失[1]. 1997年全国因黄萎病减产10.7%,损失皮棉4.3亿kg,直接经济损失达60.5亿元,尤其是北方棉区更为严重,成为棉花减产的主要原因[2].

棉花黄萎病受到农业管理部门和科研单位的高度关注,尤其是近年来我国植棉区域向新疆转移,而新疆棉区是黄萎病的高发病地区.因此,总结和归纳相关文献,对客观全面把握棉花黄萎病研究的热点和前沿具有十分重要的意义.文献计量学是对文献进行定量分析的科学,是能定量测度基础科学活动、学科布局和学科发展动态的重要方法,已经被广泛应用于各学科的分析中,进而从宏观上把握科学研究的方向[3].文献计量分析在农业领域亦有广泛应用.张学江等[4]分析了国内外小麦条锈病研究态势,丁麟等[3]分析了稻瘟病的研究概况,李晓等[5]分析了超级稻研究动态,邬亚文等[6]分析了国内外水稻的发展态势,高懋芳等[7]总结了农业面源污染的研究成果.近年来,科学计量学的新方法特别是信息可视化手段不断完善,其中Citespace软件是一种可用于多元、分时、动态的复杂网络分析的新一代信息可视化技术,借助于科学文献引文网络的可视化分析,在检测科学文献中出现的研究前沿、热点、趋势和动向的各种模式方面具有独到之处,正成为科学计量学普遍应用的新手段[8].基于Citespace软件的可视化手段,杨光明等[9]分析了世界大豆研究的动态;李玮等[10]分析了地下水污染控制修复技术的研究趋势及热点;刘彬等[11]分析了华中农业大学在WOS数据库中的基础研究概况;党占海等[12]总结了油料作物的研究进展;黎香兰等[13]分析了我国棉花机械化栽培概况;代锋刚等[14]分析了农业节水的研究进展和发展趋势;张颖等[15]研究了土壤肥力知识图谱;程景民等[16]研究了转基因玉米的科学知识图谱;史安祺等[17]对食品添加剂的研究进行了可视化分析;丁恩俊等[18]对国内外农业信息化研究态势进行了分析.国内外已有大量有关棉花黄萎病的各专题综述[19],但从文献计量学角度分析棉花黄萎病的研究动态还少见报道,郑敬业[20]以《中国期刊全文数据库》为数据来源分析了我国1980—2006年棉花黄萎病研究文献,韩菲等[21]根据1994-2010年《中国期刊全文数据库》的文献分析了我国棉花黄萎病研究情况.随着我国整体研究水平的提高,研究论文越来越多地发表在国际刊物上,而且我国研究人员和管理人员也需要了解国际上棉花黄萎病的研究态势.但基于WOS数据库的棉花黄萎病文献分析,特别是利用信息可视化手段,从宏观上对其研究进行全面系统的分析还未见报道.本研究采用文献计量学的方法,结合最新的文献可视化分析软件CitespaceⅢ,分析国内外棉花黄萎病研究的热点和当前研究前沿,揭示其发展趋势,以期为国内棉花黄萎病相关领域的科研工作者和决策者提供参考,促进棉花黄萎病综合防治,为棉花产业的可持续发展作贡献.

全文HTML

-

在Web of Science(WOS,Sci-expanded)数据库中,以主题=“Verticillium Wilt”AND“cotton”进行检索,共获得文献632篇,其中研究论文(Article) 613篇,占总文献的97.13%,综述(Review)19篇,占2.87%;英文文献共计619篇,占98.08%.鉴于研究论文和英文文献占总文献数量的比例很高,在接下来的统计分析中未将文献类型进一步细分,仅按总数进行统计.文献检索日期为2018年10月31日.以中国知网(CNKI)的中国期刊全文数据库为资料来源,采取高级检索方法,以“棉花黄萎病”为主题词进行检索,先以选择期刊来源为全部期刊,共获得文献1 580篇,剔除无效信息后共计有效论文1 573篇,其中综述文献89篇;为了得到发表在核心期刊的信息,又以同样的主题词,选择期刊来源类别为核心期刊,共获得从1992年以来的文献691篇.在后面的统计分析中仅按核心期刊来源文献进行统计分析.在泛读的基础上进行数据统计,统计文献发表年代数量变化、出版来源、发文国家/机构、学科类别、核心作者及高引用论文情况等指标,研究棉花黄萎病相关文献的特征和规律.

-

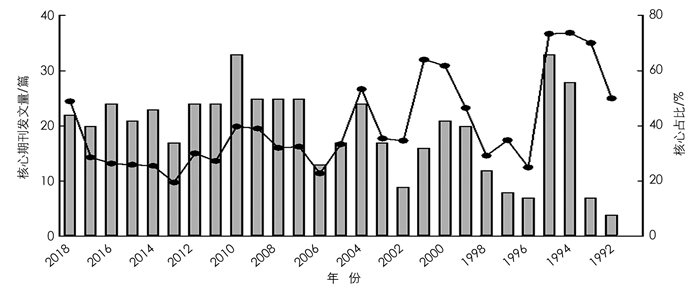

棉花黄萎病相关研究文献的文献量及年代分布见图 1,在WOS数据库中,从1980—2004年发文量虽然不同年份间有些波动,但总体上变化不大,且数量较低. 2004年以后发文量有较大增加,特别是2013起,发文量基本上在30篇以上,2017年发文量为49篇,是发文量的峰值,2018年还没有结束,已有46篇.

在CNKI数据库中,共检索到1 573文献. 1980—1993年间,每年的发文数量波动不大,年均发文量都在10篇以下,增长缓慢;1993年后发文量迅速增加,至2004年,年均发文量在30篇以上,但不同年份间波动较大. 2004年又呈现非常明显的上升趋势,2016年发文量达91篇. 2017和2018年有所下降.从1980—1993年的13年间,WOS和CNKI的发文量近似,1994—2004年间,CNKI的发文量增加明显,分别在1995年和1999年出现两个高峰(45篇和43篇),而此时WOS的发文量没有明显变化. 2004年后,WOS和CNKI的发文量都显著增加.这种变化趋势说明国内的研究水平也在较长时间积累后达到了一个新的水平.在核心刊物上发表的文献数量在1992-2006年间,每年发文量波动较大,但核心期刊占比较高;2006年后,年发文量基本上都大于之前,但核心期刊占比偏低(图 2).

-

从事棉花黄萎病研究的国家和科研机构分布见表 1,WOS数据库中发文前10位的国家分别是中国、美国、西班牙、土耳其、澳大利亚、希腊、以色列、英国、巴基斯坦和加拿大.其中,中国和美国发文量位居前两位,占比分别为42.88%和29.91%,总计占比高达72.79%,远高于排名第3的西班牙(发文占比为7.60%).发文前10位的机构中,中国农科院和加州大学系统占前2名.南京农业大学、中国科学院和华中农业大学分别占前4名、6名和10名.其中中国农科院发文篇数为101篇,占比15.98%;南京农业大学、中国科学院和华中农业大学分别为34篇、27篇和18篇,占比分别为5.30%,4.21%和2.81%.从CNKI数据库来看,中国农科院棉花研究所发文量最大,其次是中国农科院植物保护研究所和河北农业大学.

-

棉花黄萎病相关研究文献在WOS数据库中主要分布在植物科学(plant science)、农学(agriculture)、生物化学与分子生物学(biochemistry molecular biology)、生物技术应用微生物学(biotechnology applied microbiology)和基因遗传学(genetics heredity)等领域,论文主要集中在植物和农学两个方面;CNKI数据库中,发文的学科分布则主要集中在植物保护和作物学两个领域(表 2). WOS数据库中载文前10位的期刊发文量总计占总发文量的36.70%,载文量前3位的期刊为植物病理学(9.81%)、欧洲植物病理学(4.43%)、植物病害(4.27%),占比显著领先于其他期刊,累计占比18.51%(表 3);从CNKI数据库看,发文量前10名的期刊囊括了57.81%的发文量,发文量最高的为棉花学报,占总发文量的20.62%,其次为中国棉花(14.07%)和植物保护(3.66%) (表 3).

-

在WOS数据库中,发文最多的为CSIC的JIMENEZ-DIAZ RM,高达42篇,根据普赖斯定律[22],参照公式M=0.749(Nmax)1/2,计算出核心作者发表论文数的阀值(M),Nmax为所统计时段中最高产的作者论文数.因此WOS的核心作者的M值是4.85,发文量6篇以上为WOS的核心作者. CNKI数据库中,发文最多的为中国农科院植物保护研究所的简桂良,发文30篇,MCNKI=4.10,则发文量超过5篇的都进入核心作者群.统计结果显示,WOS数据库中棉花黄萎病相关研究的核心作者高达百人,本研究仅列出发文量在两个数据库中的前10位.无论WOS或是CNKI数据库,排名前10位的作者发文量均超过总量的2%,WOS中中国学者共4位,发文量为59篇,占比为9.34%;其中河北农业大学在棉花黄萎病研究中有较大贡献,占WOS中的2/10和CNKI中的3/10(表 4). WOS排名前10位的高引用论文中前8位的引用频次都超过100次,最高的引用频次为274次;CNKI数据库中,排名前10位的高引用论文的引用频次都在100次以上.在WOS中,美国学者的高引论文最多,占7/10,其中美国加州大学戴维斯分校的高引论文较多,占5/10;中国华中农业大学在其中排名第3(表 5和表 6).

-

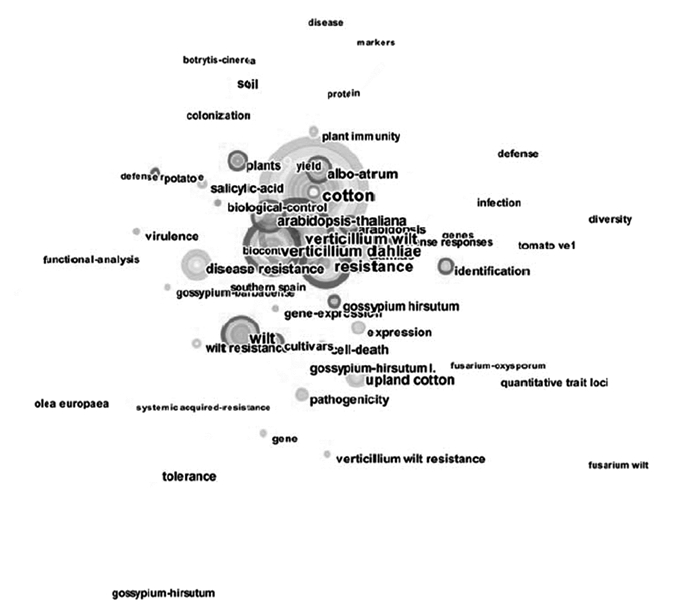

研究热点通常指在某一时间段内,具有内在联系且数量相对较多的一组论文所探讨的科学问题或专题.从文献计量学角度看,某学科领域一定时段内出现频率最高的关键词通常是该领域研究的热点. Citespace是一款用于可视化分析科学文献趋势和范式的计量学软件,其绘制的科学知识图谱能够显示某一学科或科学主题在某一时段的发展趋势与动向,其提供的突现检测(Burst detection)功能,将频次变化率高、增长速度快的突现词(Burst terms)从大量的主题词中检测出来,用词频的变化率(而不是词频累计量)来反映学科的前沿领域和发展趋势[9].

为了便于比较和提炼该领域最新的研究热点,本论文利用Citespace Ⅲ软件研究了1999-2018年间WOS数据库棉花黄萎病研究文献高频关键词图谱(图 3).图谱显示21世纪以来,棉花黄萎病研究文献中出现频率最高的关键词(棉花和黄萎病2个关键词除外)有大丽轮枝菌(Verticillium dahliae)、拟南芥(Arabidopsis thaliana)、抗病性(Disease resistance)、枯萎(Wilt)、黑白轮枝菌(Alboatrum)和基因表达(Gene expression)等,这显示了近20年中棉花黄萎病研究的热点情况.目前棉花黄萎病的病原菌有两种,即大丽轮枝菌和黑白轮枝菌,从文献分析结果看出,大多数研究者认为大丽轮枝菌是棉花黄萎病的主要病原.由于棉花是一种半木本(或木本)植物,在研究中存在一些特殊障碍,如遗传转化困难和植株较大等.而拟南芥既是一种模式植物,又是一种黄萎病菌寄主,因此在该领域研究中拟南芥被广泛应用.这些高频关键词体现了棉花黄萎病研究领域在病原菌和研究材料方面的热点.

为了探索棉花黄萎病的研究前沿,进一步利用Citespace分析了关键词的突现强度.结果显示(表 7),2009-2018年间突现强度最高的关键词是抗感病植株(plants)、抗病性(disease resistance)、水杨酸(salicylic acid)、黑白轮枝菌(Alboatrum)和植物免疫(plant immunity)等.其中抗病性、水杨酸和植物免疫3大主题从2016年开始突现,一直持续到2018年,构成了棉花黄萎病领域的研究前沿.植物激素水杨酸是诱导植物抗病反应的重要信号分子之一,是与植物抗病有密切关系的植物激素,也被称为“抗病激素”.水杨酸和植物免疫显示了该领域研究前沿主要集中在探索抗黄萎病机理上.

2.1. 棉花黄萎病研究文献年代分布

2.2. 棉花黄萎病研究的国家和科研机构分布

2.3. 棉花黄萎病研究文献的学科和期刊来源分布

2.4. 棉花黄萎病研究文献的核心作者与高引用频次论文

2.5. 棉花黄萎病研究的热点与前沿

-

依据检索的数据来看,Web of Science和CNKI数据库中棉花黄萎病的相关研究文献呈现上升趋势,特别是2002—2017年,两个数据库文献都呈现出快速的增长势头. CNKI数据库中2017年文献数量有所下降,可能是部分文献还未统计完成.在1980-1992年间,Web of Science和CNKI数据库中的文献数量相当,在1992-2002年的10年间CNKI数据库的文献出现较大的增长和波动,核心期刊文献也在波动中逐渐上升,说明这期间我国棉花黄萎病的研究加强了,这与20世纪90年代我国棉花黄萎病大暴发,国家对相关研究的资助力度加大有密切关系.而在这10年间Web of Science数据库的文献呈现相对平稳.从2002年起,两个数据库中的文献数量逐渐增加,这可能是由于国内相关研究经过近10年的加强和积累,逐渐重视并有能力参与国际交流,更愿意把高水平的研究成果发表到国际刊物上.带动了Web of Science数据库中相关文献的增加,在该数据库发文量前10名的国家中,我国排名第1位,进一步证实了这一推论.在棉花黄萎病研究的前10名核心作者中,中国学者有5位,其中4位在国内单位,在引用频次前10位的论文中有2篇论文,排名分别是3名和8名,这一结果说明我国学者对棉花黄萎病的研究有巨大贡献.从关键词的突现度分析结果可以看出:棉花黄萎病研究近年来主要集中在抗病性、水杨酸和植物免疫等方面,其突现热度持续至今,成为目前该领域的研究前沿.

下载:

下载: