-

研究生是我国最高学历人群,他们的发展事关国家的前途和民族的命运,目前,全国在校研究生已近200万人[1].长期以来,我国高等学校对心理健康教育的实践和研究多集中于大学生群体,以研究生为主体的研究在整个高校学生心理健康研究中所占的比例不高[2].

目前,影响研究生心理健康的主要因素之一是多重的压力源[3].研究生作为社会上广受关注的高学历群体,其社会期望较高.但是,该群体面临繁重的学习和科研、人际关系、就业、婚恋、经济和家庭等心理压力,在心理健康问题上具有自己独有的特点[4],且心理健康问题呈上升趋势[5].因此,关注研究生心理健康和压力应对尤为重要.

从既往文献来看[2, 6],以研究生心理健康和压力应对为对象的研究大多是从病理学角度出发进行探讨.但是,随着积极心理学研究的发展,研究者开始关注人们如何克服并战胜逆境,最终获得良好适应,即心理弹性[7-8].尽管国内外对心理弹性的定义并不统一,但都认可两个基本的操作性定义要素:个体遭遇逆境和个体成功应对[9].心理弹性对个体的发展具有重要的意义[9].美国心理学会将心理弹性界定为个人面对生活逆境、创伤、悲剧、威胁或其他生活重大压力时的良好适应,即面对生活压力和挫折的“反弹能力”[10].心理弹性是帮助个体有效应对压力或逆境的关键因素,有助于个体承受挫折,促进个体从负性事件中恢复[11]. Hu等[12]通过元分析发现,心理弹性与心理健康的负性指标呈负相关,与心理健康的积极指标呈正相关.因此,探讨研究生的心理弹性可以从积极心理学的视角为研究生心理健康和压力应对问题打开新的思路.

目前心理弹性方面的研究大多基于总体具有同质性的假设,从变量指向的角度探讨心理弹性水平与心理健康指标的关系,如刘勉等[13]对研究生心理韧性与心理健康关系进行了探讨.但是,由于心理弹性维度的复杂性,笼统的总分会掩盖具体的模式信息,不利于我们理解心理弹性的本质[14].同时,按总分高低来划分较为简单,不能很好区分研究群体中不同特征的组群及组群之间存在的质性差异.事实上,在心理学研究中,总体中的个体常常是异质的,因此应该重视以个体为中心的完整分析[15].不同于变量指向方法,个体指向方法主张以个体为中心,目的是识别具有同质性的个体亚组[16].个体指向的研究不仅有助于对群体或个体的心理和行为进行细致剖析,还对进一步的关系研究具有重大的突破性意义.近年来,基于个体指向视角下的潜在类别分析方法在心理学、教育学、精神病学等诸多领域开始流行[17].通过对心理和行为特征的分类获得潜在类别的具体外在特征,识别出实际上代表不同群体心理行为结构特征的类别,从而有助于对不同特征类别人群的进一步研究[18].

在心理弹性研究领域,已有研究探讨过大学新生[19]、失独人群[20]、流动儿童[21]和留守儿童[22]的心理弹性潜在类别特征,这些研究均证实了个体心理弹性的异质性,并为呈现不同特征人群心理弹性的组内组间差异提供了客观描述.但是目前尚无研究者探讨过研究生人群的心理弹性潜在分类特点及其与心理健康指标间的关系.研究生作为我国知识青年的顶尖群体,其发展不仅关乎个体更关乎国家和民族.但是,研究生群体在心理健康问题和压力源上均存在自己独有的特点[3-4].因此,本研究聚焦于研究生这一群体,采用潜在类别分析展示研究生的心理弹性分类特征,在此基础上进一步探讨不同潜在分类在SCL-90得分上的差异,以及性别、是否独生子女、是否婚恋等指标对潜在分类的影响,以期为研究生心理健康教育领域的实践提供针对性的指导和参考.

全文HTML

-

选取江西省普通本科高校在读研究生被试1 248人进行测试,其中6人因数据缺失而删除,最终确定有效被试1 242人.其中,女生518人,男生724人;单身734人,恋爱中455人,已婚50人,离异3人;独生子女502人,非独生子女740人;平均年龄介于21~45岁之间.

-

本研究选用由Connor等[23]编制,并由Yu等[24]修订的适应我国人群的心理弹性问卷版本.该修订版共25个项目,包括坚韧、力量和乐观3个维度;问卷采用0-4级评分,0为“从来不”,4为“一直如此”,分数越高说明心理韧性越好.本次测量的a系数为0.95.

-

本研究选用Derogati[25]编制的Hopkin’s症状清单,该清单由王征宇[26]翻译修订为中文版SCL-90量表[26].该量表共90个项目,包含躯体化、强迫症状、人际关系敏感、抑郁、焦虑、敌对性、恐怖、偏执、精神病性、其他共10个因子,采用1-5级评分,1为“从无”,5为“严重”.得分越高表明心理健康状况越差.本次测量的a系数为0.98.

-

在进行潜在类别分析之前,首先将心理韧性每个项目的原始得分x≥3划为高应答概率,记为1分;原始分x < 3划为低应答概率,记为0分[27].采用Mplus(Muth6n & Muth6n,2010)进行潜在类别分析.数据分析主要包括2个步骤:第一步,对研究生心理韧性潜在类别进行分析.从初始模型开始(假定所有样本只存在一个类别),逐步增加模型中的类别数目,直至找到拟合数据最好的模型.第二步,以心理弹性潜在类别为分组变量对SCL-90总分和各因子分进行单因素方差分析,事后比较采用LSD校正;同时根据p值并结合效应量大小考察不同心理弹性类型在心理健康症状上的差异.第三步,将潜在类别的分类结果作为因变量,以性别、是否有伴侣和是否独生子女作为自变量,建立无序多分变量logistic回归模型,了解其对研究生心理弹性潜在分类的影响.

Collins等[28]认为通常基于统计拟合度、简约性和可解释性的组合来确定潜在类别的数量;Nylund等[29]在判定潜在类别数量合适性的指标方面,认为调整似然比检验LMR(Lo-Mendell Rubin,LMR)、自助似然比检验(bootstrap likelihood ratio test,BLRT)是需要加以考虑的,p值显著则拒绝原假设,不显著则接受原假设拒绝备择假设;同时,Akaike信息准测(Akaike information criterion,AIC)、贝叶斯信息准则(Bayesian information criterion,BIC)、调整的贝叶斯信息准则(sample-size adjusted Bayesian information criterion,aBIC)也应该予以考虑,其值越低代表模型拟合越好.此外,有研究[30]在潜在类别分析中还经常使用信息熵(Entropy)来评估分类的精确程度,Entropy的取值范围在0~1之间,当Entropy值约等于0.8时表明分类的准确率超过了90%.鉴于此,本研究在判定潜在分类数目时,统计拟合度指标主要选取AIC,BIC,aBIC,LMR,BLRT和Entropy值.

1.1. 被试

1.2. 研究工具

1.2.1. 心理弹性量表(CD-RISC)

1.2.2. 症状自评量表(SCL-90)

1.3. 数据处理计划和方法

-

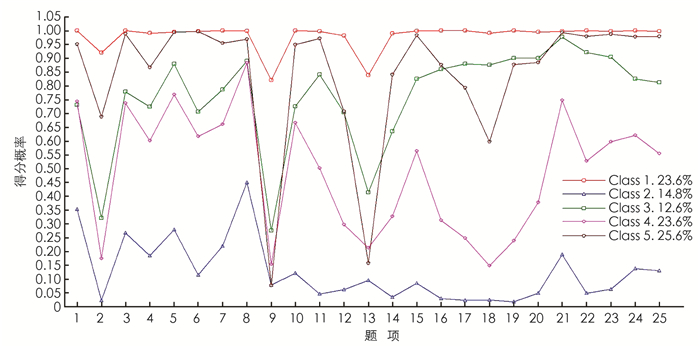

从表 1可知,拟合指数AIC,BIC和aBIC随着类别数目增加逐渐减少;五分类时LRM值不显著,但是六分类时显著,意味着五分类的结果更好. 5个潜在类别(C1,C2,C3,C4,C5)的归属概率的矩阵见表 2.从表 2可知,每个类别归属于每个潜在类别的平均概率(列)从77%到97%,这同样说明五分类模型的结果是可信的.在此基础上,我们进一步获得5个潜在类别在25个项目上的应答概率图(图 1).

从图 1可知,潜在类别的分组中,C1类别在所有项目上的得分概率均很高,这一类别所占比例为全体被试的24%,可以把这一类别定义为高心理弹性组;C2类别在所有项目上的得分概率均很低,这一类别所占比例为全体被试的15%,可以把这一类别定义为低心理弹性组;C3类别在大多数项目上的得分概率较高,在第2题(我对自己的成绩感到骄傲)、9题(我不得不按照预感行事)和13题(有时命运或上帝能帮忙)上的得分概率很低,在14题(无论发生什么我都能应付)上的得分概率偏低,这一类别所占比例为全体被试的13%,可以把这一类别定义为高弹性—低自信组;C4类别在乐观维度的项目1(我有亲密、安全的关系)、3(我努力工作以达到目标)、力量维度的项目5(我能适应变化)、8(事情发生总是有原因的)、韧性维度的项目21(我不会因失败而气馁)的得分概率很高,但是其他项目上的得分概率偏低,尤其是在大多数韧性项目上的得分概率均偏低,这一类别所占比例为全体被试的24%,可以把这一类别定义为乐观自信组—低韧性组;C5类别在大多数项目的潜在类别均很高,但在项目9(我不得不按照预感行事)和13(有时命运或上帝能帮忙)上的得分概率很低、在项目18(我能做出不寻常的或艰难的决定)上的得分概率偏低,这一类别所占比例为全体被试的26%,可以把这一类别定义为高弹性—低相信直觉和命运组.

-

采用单因素方差分析对不同心理弹性潜在类型的研究生SCL-90总分及其因子分进行检验,结果显示各指标上心理弹性潜在类型的主效应均显著(表 3).事后检验显示,在SCL-90总分及其各项因子分上C2都显著高于C1,C3,C4,C5,而C3,C4显著高于C1和C5;C3和C4之间差异无统计学意义;C1和C5之间的差异则仅在强迫症状上达到显著性水平,在其他方面均不存在显著性差异.按效应量大小标准来看(η2=0.25属于中等效应[31]),心理弹性潜在类别与强迫症状和抑郁的关联性最强,接近中等效应,其余依次为SCL-90总分、焦虑和人际敏感.

-

以潜在类别的分类结果C(5)作为因变量,性别、是否有伴侣及是否独生子女作为自变量进行logistic回归.将第5个类别高弹性—低相信直觉和命运组作为基准参考类别,得到Odd-Ration系数,OR值反映不同性别、是否有伴侣及是否独生子女的效应.在分析之时,因自变量是分类变量,所以先将其分别设置为哑变量.多元logistic回归模型的模型似然比检验结果表明,自变量中仅有性别具有显著性,说明仅性别这一自变量对模型构成具有显著贡献,具有研究意义.因此,在最终结果里仅呈现性别变量的logistic回归模型的OR值结果(表 4).

从表 4可见,C2和C5相比,女生属于C2类别的可能性是男性的1.22倍,换言之,女生数量显著多于男生,但是并未达到显著性水平;C4与C5相比,女生属于C4类别的可能性是男生的1.45倍,达到显著性水平,换言之,女生数量显著多于男生;C1,C3和C5相比,男生属于C1,C3类别的可能性更高,但是差异不具有统计学意义.

2.1. 研究生心理弹性潜在分类结果

2.2. 不同潜在类别在SCI-90得分上的差异比较

2.3. 性别、是否有伴侣及是否独生子女对心理韧性的影响

-

本研究发现研究生心理弹性具有明显分组特征,各统计指标支持了5种潜在类别的模型,即C1高心理弹性组(24%)、C2低心理弹性组(15%)、C3是高弹性-低自信组(13%)、C4是乐观自信-低韧性组(24%)和C5是高弹性-低相信直觉和命运组(26%).以往针对大学新生[19]、失独者[20]、流动儿童[21]和流守儿童[22]的心理弹性潜在分类均为3组,与本研究结果相比,存在相似的有高心理弹性组和低心理弹性组,意味这两种类型相对普遍的.不过,值得关注的是,同温亚等[32]调查发现的有7.6%的研究生心理韧性水平低于理论均值相比,本研究结果显示低心理弹性组研究生占调查人群的15%.这进一步凸显加强研究生心理健康关注的必要性.

不同于其他人群(如,大一新生[19]、失独者[20]、流动儿童[21]和流守儿童[22])心理弹性的潜在分类结果,本研究没有发现一般弹性或中等弹性组,相反,结果显示研究生人群具有自己独特的交叉分组.具体来说,C3是高弹性—低自信组,占人群13%,排名第五,其典型特征是在心理弹性的大多数题项上的得分概率均很高,但是在诸如“我对自己的成绩感到骄傲”和“无论发生什么我都能应付上”的得分概率偏低,这意味着这类人群虽然具有高韧性,但是在自信上却有不足. C4是乐观自信—低韧性组,占人群24%,排名第二,其典型特征是在诸如“我有亲密、安全的关系”“我努力工作以达到目标”“我能适应变化”“我不会因失败而气馁”上具有高的得分概率,但是在韧性相关的大多数项目上得分均偏低. C5是高弹性—低相信直觉和命运组占人群26%,排名第一,其典型特征是大多数项目的潜在类别得分均很高,但在“我不得不按照预感行事”和“有时命运或上帝能帮忙”上的得分概率很低.可见,相比于其他已有研究人群,研究生作为我国高学历人群,在乐观自信的同时也具有内控性,更相信自身努力的重要性,而非命运或直觉.但是,不可忽略的是,研究生具有多重压力,在越来越严格的科研要求下学习压力更大,同时随着就业、经济和婚恋压力的增强,可能会造成部分研究生的不自信.此外,相当部分的研究生缺乏自信的力量和韧性,这意味着进行心理弹性干预时可以将重点放在自信的力量和韧性维度上.

同时,本研究发现不同心理弹性潜在类别在SCL-90总分及其因子分上具有显著性差异.具体来说,C2类别低心理弹性组在SCL-90总分和各因子得分上显著高于其他4组,同时,C3高弹性—低自信组和C4乐观自信—低韧性组又显著高于C1高心理弹性组和C5高弹性—低相信直觉和命运组,但是,C3和C4组间不存在显著性差异,C1和C5组间仅在强迫症状上存在显著性差异.低弹性组的得分最高, C1高心理弹性组和C5高弹性—低相信直觉和命运组得分最低,这也与刘勉等[13]的研究结果一致.同时,C3高弹性—低自信组和C4乐观自信—低韧性组得分居中,这就意味着这部分研究生虽然具有低自信或低韧性的特点,但是因其具有高弹性或高乐观自信的特点,可以在一定程度上抵御部分逆境的负性影响.

此外,本研究结果显示,心理弹性不同潜在类型在男女性别上存在一定差异.即相比于C5高弹性—低相信直觉组来说,C2低心理弹性组和C4乐观自信—低韧性组的女生数量多于男生.该结果可能与被试所处的年龄有关,本次研究对象均为成年人. Hu,Zhang和Wang[12]发现年龄会调节心理韧性与消极情绪指标间的关系,成年人的关联要强于儿童和青少年.这就意味着就性别而言,今后的心理健康工作应该更关注女研究生的心理状态,并根据不同性别的应对特征提供针对性的帮助.

研究有一些不足,本研究所有样本取自一个学校,对高校研究生的特点难以全面反映.另外,此次研究是一次性取样,未来可通过追踪测试方式,并采用潜变量增长模型对研究生心理弹性的发展特点与类别特征予以分析,以更有针对性提出研究生心理健康的预防与干预策略.

虽有以上不足,但是,本研究从个体中心视角出发,利用潜在类别分析技术探讨研究生在心理弹性上的潜在类别特征,不同潜在分类人群在SCL-90总分和因子分上的差异,及其性别、是否有伴侣和是否独生子女对潜在分类的影响.这能够帮助我们了解到研究生在心理弹性上的异质分类情况、不同潜在类别在实际人群中的相对比例、不同潜在类别在心理健康状态上的差异和哪些因素会影响潜在分类情况.从而使我们能够针对研究生提出更为具体和针对性更强的心理干预措施.比如,针对“高弹性-低自信组”主要是要增强他们的自信等力量感,而针对“乐观自信-低韧性组”则主要是要增强他们面对逆境或挑战时的镇静思考、迅速恢复、坚持不懈和有控制感.

-

1) 研究生的心理弹性具有明显的分类特征,各统计指标支持了5种潜在类别的模型.即高心理弹性组(24%)、低心理弹性组(15%)、C3是高弹性-低自信组(13%)、C4是乐观自信-低韧性组(24%)和C5是高弹性-低相信直觉和命运组(26%).

2) 不同心理弹性潜在类别组在SCL-90总分及其因子分上具有显著性差异,低弹性组的得分最高,高心理弹性组和高弹性-低相信直觉和命运组得分最低,高弹性-低自信组和乐观自信-低韧性组得分居中.同时,依据效应量大小标准来看,心理弹性潜在类别与强迫症状和抑郁的关联性最强,接近中等效应.

3) 性别会显著影响心理弹性的潜在类别分布,相比于高弹性-低相信直觉和命运组,女生属于乐观自信组-低韧性组的可能性是男生的1.45倍.

下载:

下载: