-

当不公正事件发生时, 个体实施对抗行为进而使得该事件向着公正的方向发展, 这种行为就是道德勇气行为, 又称公民勇气行为, 是一种伴随着高社会成本但是没有明显回报的亲社会行为[1]. 在道德勇气行为发生时, 双方的权力是不平等的, 实施道德勇气行为者通常会支持权力较低的一方. 因此, 道德勇气行为对维护社会公平正义、促进社会和谐发展具有重要作用.

研究发现[2], 道德推脱、自我效能感、道德认同感、公正敏感性等都会影响道德勇气行为. 高度道德推脱的个体将不公正事件归因为社会压力或他人的命令, 而与自己无关, 因此, 道德推脱与道德勇气行为的意愿显著负相关, 高道德推脱者更少表现出亲社会倾向, 且容易被同伴拒绝[3]. 相反, 道德认同感高的青少年更有可能表现出亲社会行为[4], 且道德认同在道德推脱和旁观者的援助行为中起调节作用[5]. 由于道德勇气行为往往支持权力较低的一方且没有明显的回报, 道德勇气行为往往出自内部动机, 因此公正敏感性在个体是否做出道德勇气中具有重要的作用[6].

特质公正感是个体出于公正观念表现出的心理倾向和行为特征, 包括受害者公正感、旁观者公正感和受惠者公正感[7], 它是稳定的个性倾向, 且具有明显的个体差异. 旁观者公正感包含旁观者公正感受性和旁观者公正敏感性, 前者指个体觉察他人受到不公正对待的意识和能力, 后者是指个体在意识到他人受到不公正对待后的情绪行为反应倾向[7]. 高特质公正感个体会自动将注意力转向那些不公正现象[8], 并以强烈的道德义愤做出反应;遇到不公正事件时, 会产生内疚和消除不公的动机, 甚至不惜牺牲自己的利益[7]. 因此, 旁观者的特质公正感会促进道德勇气行为.

虽然道德勇气行为在特定情境下有助于实现公正, 但是实施道德勇气行为对行为者自身也会产生一定的负面影响, 付出高昂的社会成本, 甚至有严重的负面结果[1], 如受到对立群体不友好的甚至敌意的反应[9], 甚至伤害与惩罚, 也可能会被其他的社会关系孤立[10]. 当个体知觉到这些潜在的代价时, 会产生威胁感, 引发不安全感和焦虑、恐惧、愤怒等负性情绪[11-12]. 出于自我保护的目的, 个体会积极采取措施, 最大程度降低威胁刺激对自己的消极影响[13]. 因此, 在威胁情境下, 个体的道德勇气行为倾向可能会降低.

以往的研究大多聚焦于对道德勇气行为实施者本身的研究, 很少研究旁观者对道德勇气行为者的观念以及支持程度. 但是旁观者能够促进行为者更加快速地知觉到紧急状况[14], 促进行为者公正感知;在面对不公正事件时, 旁观者可能会选择袖手旁观, 也可能会支持道德勇气行为去帮助受害者, 更有甚者可能会加入施害者的行列之中[4]. 因此, 旁观者的态度能够影响道德勇气行为成功的可能性. 但旁观者并不是道德勇气行为的执行者, 影响道德勇气行为的变量是否会影响旁观者的态度或行为, 还缺乏实证数据的支持.

旁观者虽然不是直接表达道德勇气行为, 但是其支持或否定道德勇气行为表明了自己对不公正事件的态度. 如果支持道德勇气行为, 则表明旁观者持有公正信念或者特质公正感高, 反之亦然. 因此, 威胁也可能会影响旁观者对道德勇气行为的支持. 本研究假设旁观者特质公正感调节了威胁对旁观者道德勇气行为的影响, 当个体旁观者特质公正感高时, 无论有无威胁, 个体的道德勇气行为水平不存在显著差异;当个体旁观者特质公正感低时, 相对于没有受到威胁, 在受到威胁下个体的道德勇气行为水平更高.

综上, 本研究聚焦道德勇气行为事件中的旁观者视角, 选取典型的道德勇气行为——校园欺凌行为[15]作为研究背景, 通过2个实验考察特质公正感和威胁对旁观者道德勇气支持行为的影响.

全文HTML

-

考察威胁材料的有效性.

-

在山西省某中学高一年级选取被试, 共发放问卷120份, 回收113份, 剔除无效数据7份, 总共获得有效数据106份. 其中男性53名, 女性53名, Mage=15.92, SDage=0.45.

-

实验采用单因素被试间设计, 自变量为威胁感, 分为3个水平, 分别是内群体威胁组、外群体威胁组和控制组. 因变量为被试感知到的威胁程度.

-

将被试随机分配到内群体威胁组、外群体威胁组与控制组. 威胁组所阅读的材料描述了个体在制止校园欺凌行为后付出了一定的社会成本, 控制组材料节选自关于铁树的一篇科普文章. 2组阅读材料字数相同. 被试阅读完相应的材料后回答问题.

参考类似研究[16], 根据前人关于不公正事件以及校园欺凌的情绪反应和情感体验相关研究[17], 编制4个题项, 涉及担心、憋屈、愤怒等情感以及威胁感知. 例如, “在阅读上述材料之后, 我担心制止校园欺凌的同学反被欺凌. ” (α=0.752). 总分越高, 说明被试的威胁感越高.

-

使用SPSS 22.0对数据进行分析, 统计结果如表 1所示. 对内群体威胁组的得分与控制组的得分做独立样本t检验, 结果t=7.465, p<0.05, 内群体威胁组的得分显著高于控制组得分, 说明内群体威胁组的威胁材料能够引起威胁感. 对外群体威胁组的得分与控制组的得分做独立样本t检验, 结果t=6.783, p<0.05, 外群体威胁组得分显著高于控制组得分, 说明外群体威胁组威胁材料能够引起威胁感. 结果表明, 两类威胁材料都能够有效的诱发威胁感.

1.1. 方法

1.1.1. 被试

1.1.2. 实验设计

1.1.3. 实验程序

1.2. 结果

-

考察在威胁情境下, 旁观者特质公正感对道德勇气行为支持程度的影响.

-

在山西省某中学高一年级发放问卷200份, 回收190份. 在材料之后设置了2个题项来检验被试是否认真阅读了材料(例如, “材料中谁站出来制止了欺凌行为?”), 有2名被试回答错误, 剔除了他们的数据. 因此共有188份有效问卷. 其中男性38名, 女性150名.

-

采用二因素被试间设计, 自变量为威胁感和特质公正感, 威胁感分为2个水平, 分别是有威胁和无威胁, 因变量为被试的道德勇气行为.

-

特质公正感量表[7]. 包含24个题项, 李克特5点计分, 1代表“完全不符合”, 5代表“完全符合”, 分值越高代表特质公正感越高. 重测信度为0.907, 本研究中α系数为0.943.

-

将被试随机分配到威胁组与无威胁组, 所有实验材料均集中于一份问卷上. 被试首先回答性别等人口学变量, 然后填写特质公正感量表, 阅读一段关于同学(冲突双方不为外群体)制止校园欺凌的事件, 随后呈现威胁情境材料或威胁控制材料, 最后采用4个题项(例如, “你支持制止校园欺凌者的行为”), 测量被试对道德勇气行为的支持程度, 5点计分, 得分越高说明旁观者的道德勇气行为支持程度越高.

-

使用SPSS22.0对数据进行统计分析. 威胁感、特质公正感与道德勇气行为支持的描述统计与相关关系如表 2所示. 以有威胁感(有威胁=1, 无威胁=0)和特质公正感为自变量, 以道德勇气行为为因变量, 进行回归分析, 结果如表 3. 结果显示, 威胁情境的主效应显著, B=0.955, t=2.404, p=0.017, 特质公正感正向预测道德勇气行为, B=0.064, t=4.179, p<0.05. 说明当冲突双方不属于同一个群体时, 威胁组的道德勇气行为显著高于无威胁组, 高特质公正感被试的道德勇气行为水平显著高于低特质公正感被试的道德勇气行为水平.

使用SPSS22.0中的PROCESS, 以威胁感为自变量, 以被试的道德勇气行为为因变量, 以特质公正感为调节变量进行调节效应分析. 结果显示, 特质公正感的调节作用不显著.

实验1考察了特质公正感和威胁对旁观者道德勇气行为支持的影响, 结果显示, 高特质公正感被试对对道德勇气行为的支持程度显著高于低特质公正感被试, 且在有威胁的情境下, 支持程度更高. 由于实验1的威胁感来自外群体, 为避免内群体偏好的作用, 实验2将进一步考察冲突双方为内群体的情境中, 威胁与特质公正感对道德勇气行为的作用.

2.1. 方法

2.1.1. 被试

2.1.2. 实验设计

2.1.3. 研究工具

2.1.4. 实验程序

2.2. 结果

-

考察在威胁情境下, 内群体旁观者特质公正感对道德勇气行为支持程度的影响.

-

整体取样山西省某中学高一年级学生200人, 回收问卷193份. 用实验1相同的方法检验被试是否认真阅读了材料, 结果剔除15份无效数据, 有效数据178份, 其中男性44名, 女性134名.

-

采用两因素被试间设计, 自变量为威胁感和特质公正感, 威胁感分为两个水平, 分别是有威胁和无威胁, 因变量为道德勇气行为支持程度.

-

与实验1相同. 校园欺凌事件材料中冲突双方为内群体成员.

-

使用SPSS 22.0对数据进行统计分析. 威胁感、特质公正感与道德勇气行为的描述统计与相关关系如表 4所示. 以威胁感和特质公正感为自变量, 以道德勇气行为为因变量, 进行回归分析, 结果如表 5. 结果显示, 威胁感的主效应显著, B=-8.599, t=-2.424, p=0.016, 特质公正感正向预测道德勇气行为, B=0.162, t=2.607, p=0.010. 说明当冲突双方为内群体时, 威胁组的道德勇气行为显著低于无威胁组, 高特质公正感被试的道德勇气行为显著高于低特质公正感被试的道德勇气行为.

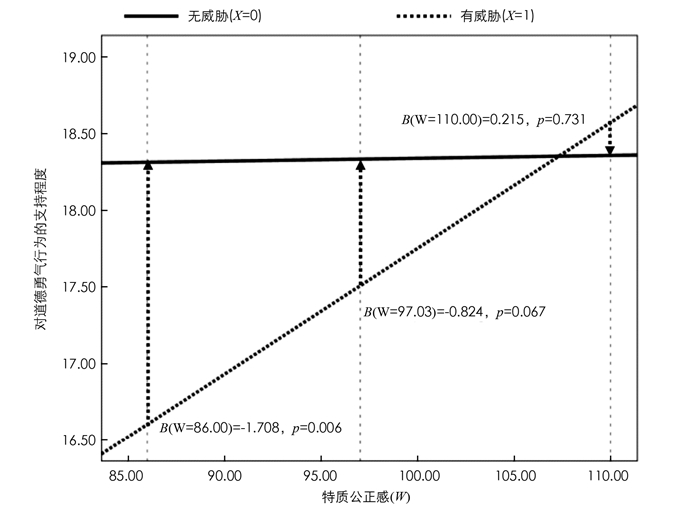

使用SPSS22.0中的PROCESS, 以威胁感为自变量, 以被试的道德勇气行为为因变量, 以特质公正感为调节变量进行调节效应分析. 结果显示, 特质公正感的调节作用显著(B=0.801, R2=0.054, SE=0.359, p<0.05), 这表明特质公正感在威胁感和道德勇气行为的关系中起到了调节作用. 使用简单斜率检验来分析特质公正感的调节作用, 在特质公正感的第16、第50和第84个百分位数处计算了相应的简单斜率.

图 1的简单斜率分析结果显示, 在高特质公正感水平上, 威胁没有显著影响对道德勇气行为的支持程度;在低特质公正感水平上, 威胁显著影响对道德勇气行为的支持, 威胁组被试对道德勇气行为的支持程度显著低于无威胁组被试(t=-2.76, p<0.05). 表明当冲突双方为内群体时, 威胁感对旁观者道德勇气行为支持程度的影响发生在低特质公正感群体上.

实验2考察了特质公正感和威胁对旁观者道德勇气行为支持程度的影响, 发现在威胁下对道德勇气行为的支持程度要低于无威胁情境, 但是该效应受到特质公正感的调节:在低特质公正感被试中, 在威胁下的道德勇气行为支持程度显著低于无威胁, 而在高特质公正感的被试中该效应不显著.

3.1. 方法

3.1.1. 被试

3.1.2. 实验设计

3.1.3. 实验程序

3.2. 结果

-

以往道德勇气的研究对象主要聚焦于道德勇气行为者本身, 而旁观者作为道德勇气情境中的一个重要角色, 旁观者的态度能够影响道德勇气行为成功的可能性, 促进社会公平正义的维持. 本研究通过2个实验考察威胁与特质公正感对旁观者道德勇气行为的关系, 2个实验共同表明高特质公正感的旁观者道德勇气行为水平较高. 旁观者是基于自己的道德标准和道德信念进行判断决策的[10], 因此只有当他们意识到发生的事件有违公正时, 才会表现出更加强烈的道德勇气行水平. 低特质公正感的个体道德敏感性较差, 相应的道德勇气行为水平也较低.

旁观者的道德勇气行为水平还会受到威胁感的影响, 且冲突双方的不同群体关系会影响威胁的作用. 当冲突双方为外群体时, 威胁感使得旁观者的道德行为水平增高了, 可能是因为威胁诱发了愤怒情绪, 反而提高了道德勇气水平;当冲突双方为内群体时, 威胁感使得旁观者的道德勇气行为水平降低了, 这与内群体的作用有关[18-19], 内群体对个体提供社会支持和心理支持, 仅仅是简单的群体分类就会产生内群体偏好[20], 个体对内群体的依赖程度更高. 如果威胁来自内群体, 个体焦虑情绪更高, 从而降低道德勇气行为水平, 但特质公正感调节了威胁对旁观者道德勇气行为的影响. 由于助人行为与个体所处的情境密切相关[21], 当个体在安全性低的情境中, 安全感往往会受到威胁, 不易产生助人行为, 这也符合马斯洛需要层次理论, 只有当个体的低层次需要(安全需要)得到基本满足或部分满足后, 较高层次的需要才会发生.

总的来说, 本研究将道德勇气行为研究从行为者视角拓展到旁观者, 探讨了特质公正感与威胁对旁观者道德勇气行为水平的影响, 为理解道德勇气情境下旁观者的行为提供了实证依据.

后续研究可以考虑其他类型的道德勇气行为如检举[23-24]、对抗性别歧视[25]、对抗种族主义[26]等, 关注不同情境下旁观者行为的差异性, 从而更好的揭示道德勇气行为中旁观者行为的影响机制.

下载:

下载: