-

当前乡村多以老年人口为主体且绝大部分乡村老年人以居家养老为主[1],建设“美丽乡村”应注重老年群体的需求、偏好,加强乡村适老性的建设,使老年人能够乐享晚年. 作为一种新型养老模式,旅居养老能够实现城市老年人回归田园和生态养老的渴望,促进“健康中国”与“乡村振兴战略”的实施. 区域发展的不平衡使得国内外老年群体健康不平等现象日益突出[2],国内外针对适老性的研究多集中于城市,对乡村适老性建设研究十分匮乏[3]. 国外一些发达国家比中国更早进入老龄化社会,对适老性的探索已长达半个世纪,在理论研究及实证方面有着较为丰富的经验. Carstens[4]和Marcus[5]以分析老年人行为、需求为出发点对适老性建设进行设计研究; Rodiek[6]建立了63项环境适老性评价指标,揭示了户外环境能够为老年人的健康带来积极影响; 日本的横滨太阳城养老社区打破了传统养老院的景观格局,为老年人营造出“村庄”式的生活环境[7]. 目前国内学者多基于Maslow需求理论对老年人需求状况进行分析,使用AHP法、SD法[8]、PCA法[9]、SEM法[10]、ArcGIS[11]、二元logistic回归模型[12]、欧式距离和灰色关联度[13]等相关研究方法进行适老性研究. 这些研究对我国乡村环境适老性建设有着一定借鉴价值,但由于乡村环境以及老年群体的特殊性,对乡村环境的适老性研究仍需针对性地进行量化分析. 与传统的老年人需求分析以及乡村环境评价方法不同,唐艺[14]选择了灵活度较高的ERG需求模型,对老年人需求进行研究,提出相应的居家养老适老性设计策略建议; 曾丽娟[15]利用层次分析法和BP神经网络处理多个指标的变权动态求解的问题,对乡村景观设计效果进行评价,实现了人工智能技术的跨专业融合. 当前国内乡村环境适老性评价研究仍处于初步探索阶段,尚未形成成熟的设计标准和评价方法.

本研究在相关研究的基础上,借助了多用于人力资源管理(human resources management,HRM),但相较于Maslow需求层次理论灵活度更高的ERG需求模型对乡村60岁及以上老年群体的景观需求进行分析,结合层次分析法,构建了一套科学严谨的乡村环境适老性评价指标体系,并利用pycharm软件对多种机器算法进行训练,比对后选定了拟合精度最高的SVR评价模型,建立了乡村环境适老性的新型评价方法.

全文HTML

-

乡村环境适老性指标体系同时兼顾着老年人多元化的养老需求与乡村的景观特质,评价指标综合性较强,指标评价较为困难. 因此在对指标进行筛选时应建立完备的理论基础,在不影响乡村景观的个性特质的基础上依据老年人的养老需求对影响因子进行筛选、推理. 同时确保评估团队的学术水平与判断能力,使评价结果更加客观、可信. 并注重评价方法的创新性和容错性,建立合理、高效的评价模型.

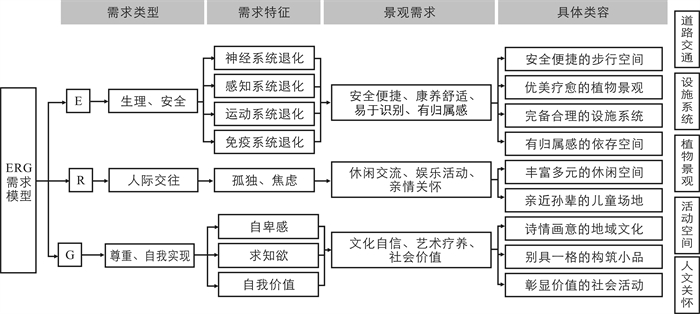

对于老年人养老需求的分析,Alderfer在大量实证研究的基础上对Maslow的需求层次理论进行了修改、完善,从而形成了有别于Maslow的需求层次理论的“ERG”需求模型(existence,relatedness,and growth,ERG),即生存(existence)需求、相互关系(relatedness) 需求和成长发展(growth)需求[16]. Alderfer的ERG需求模型相较于Maslow的需求层次理论更具有变通性,该需求模型尊重文化、环境背景下个体需求的差异,同时认为人的需求没有严格的递进关系,即老年人的养老需求是多元化、多重维度的. 本研究利用ERG模型对老年人的养老需求进行纵向与横向的分析、推演,在此基础上初步选取乡村环境适老性的影响因子. 利用AHP法通过定性与定量相结合的方式,将具备多个对象、多种准则且难以解决的决策问题进行分解,把复杂的系统问题处理成层次分明、方向明确的易解决问题,构建出一套完备的乡村环境适老性指标体系,并确定各指标对于总目标的权重值. 最后,对乡村环境适老性指标、数据样本及评价模型的优势进行分析,在SVR模型的相对误差、平均绝对误差(MAE)和均方误差(MSE)均在合理范围内的情况下,选用支持向量回归机将乡村环境适老性呈现出非线性问题进行线性回归,从而运算得出乡村环境适老性的评估值.

-

Alderfer认为人类的最基本的需求应是生存需求,它相当于Maslow需求层次理论中的生理需求及安全需求. 生理需求是老年人最基本的发生一切行为与活动的动力源. 老年人身体机能伴随着年龄的增长日渐衰退,主要表现为运动系统、免疫系统、感知系统、神经系统的衰退等[17]. 因此在乡村环境营造方面,应尽可能保障老年人的安全,打造安全便捷、有归属感、健康疗愈、易于识别[18-19]的乡村环境. 而周燕珉[20]指出老年人因身体机能的下降、社会角色的淡出、亲情关怀的缺失等各方面原因陷入“多重失去”的困境,适老性的环境设计应在保障老年人安全的无障碍设计的基础上尽量满足老年人多方面多层次的需求. 老年人的相互关系需求,表现为亲情需求和交往需求等精神类需求[21]. 当前大多数老年人由于长期缺乏陪伴等原因而产生一系列孤独、焦虑、失落的消极情绪[22],乡村环境应根据老年人对于交往空间的需求偏好而建立类型丰富、活动多样、多功能兼容的一体性[23]的户外交流活动空间,满足老年人不同的交往与娱乐需求. Alderfer的“挫折-退化”观点认为如果老年人的成长需求受挫,其对生存、相互关系的低层次需求便会加强,而老年人的需求并非永远停留在低层次的需求,他们同样也有对被尊重、认可以及自身价值的追求,但目前老年人的成长需求基本处于受挫状态. 美国Cumming和Henry提出的脱离理论认为个体在年老后应该脱离社会,让年轻一代担任主要的社会角色,发挥年轻人的能量[24]. 而社会角色的淡出会使老年人一时难以适应从而对生活失去兴趣,产生一定的自卑心理. 乡村环境应本着人本主义的原则,以尊重老年人以及乡村本土民居环境[25]为出发点,注重本土文化景观要素的新颖度的营造,以及一些社会、文化等娱乐活动的开展,使老年人也能够在艺术文化以及社会精神文明建设中实现自身价值.

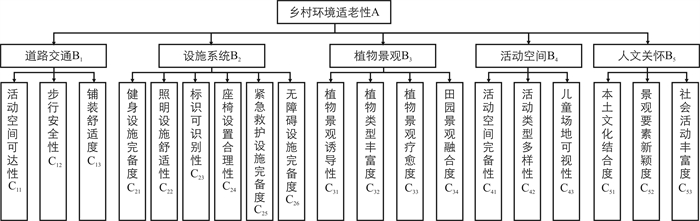

在Alderfer的ERG需求模型的基础上,从老年人生存需求、相互关系需求、成长需求入手,展开对老年人从生理到精神特征的分析,归纳出老年人对于乡村环境营造的需求,为乡村环境适老性评价指标体系的构建提供依据(图 1).

-

通过对国内外相关文献研究分析,结合ERG需求模型对乡村环境适老性的影响因子进行推演,形成了道路交通、设施系统、植物景观、活动空间和人文关怀5项准则层和25项指标层. 邀请来自风景园林学、旅游学、生态学、心理学、医学、康复学的30位专家学者组成专家评估团,其中年龄在60岁及以上的老年学者有10位. 由专家评估团对这25项指标进行筛选、比对[26],最后确定了乡村环境适老性评价的19项指标,科学严谨地构建出了一套包含目标层、项目层及指标层的乡村环境适老性指标体系(图 2).

依据乡村环境适老性的指标体系,依次构建B1-B5,C11-C13,C21-C26,C31-C34,C41-C43,C51-C53等6个两两判断矩阵. 由30位专家学者从专业角度,通过成对比较法和1~9比例标度法,对所构建的6个矩阵进行赋值,求得对每个矩阵的30份专家打分结果的加权平均值,并利用和积法运算出每个指标最终的权重值,最后将19项指标权重归一化处理得到乡村环境适老性的总目标权重(表 1). 为检验所得权重值的合理性,利用一致性比率(CR值)计算出判断矩阵的一致性[27],得出B1-B5,C11-C13,C21-C26,C31-C34,C41-C43,C51-C53的CR值分别为0.026,0.048,0.048,0.055,0.057,0.047,均小于0.1,矩阵通过一致性检验,权重分布合理.

-

支持向量回归机(support vector regression,SVR)是一种具有较高拟合精度的机器算法[28],是在支持向量机(support vector machine,SVM)的基础上引入不敏感损失函数ε做回归分析[29]的算法,是回归问题的延伸[30]. 遵从结构风险最小化原则,在数据集、参数确定的情况下能够得到全局最优解,同时在处理小样本、非线性问题时具有很大的优势,目前在回归分析、模式识别、概率密度估计上已有较为成功的应用. 因此针对乡村环境适老性采集的数据样本的非线性、小样本的特征,以及数据样本和参数的稳定性,采用SVR对乡村环境适老性进行评估.

-

给定训练数据D={(x1,y1),(x2,y2),…,(xi,yi)},xi∈ R,yi∈ R,i为训练样本个数. 通过非线性映射φ将输入空间Rn转换到高维特征空间H中,并在高维空间进行线性回归,实现高维空间的线性化,表示为:

式中:φ(x)为特征空间; w为权重系数; b为偏置项. 根据结构风险最小化原则,找到w和b的最优解,使得f(x)-w·φ(x)-b≤ε,对应的优化目标函数为:

其中|f(xi)-yi|ε为Vapnik定义的损失函数. 由于存在拟合误差,这里引入松弛变量ξi≥0,ξi*≥0满足数据拟合,引入惩罚因子C>0,对损失进行惩罚,则最优化问题转化为最小化:

这里利用对偶原理及拉格朗日函数,引入拉格朗日乘子αi,αi*,ηi,ηi*后利用拉格朗日乘子法对(3)式进行求解,得到拉格朗日函数,求相应系数项的偏导后将结果代入拉格朗日函数中可得到SVR的对偶问题:

根据泛函相关理论,引进一个满足Mercer条件的核函数K(xi,x),且K(xi,x)=φ(xi)·φ(x),这里xi为训练样本数据,x为测试数据. 通过非线性变换转化为高维特征空间中的线性问题便能得到SVR模型:

-

依据乡村环境适老性评价指标体系、老年人养老需求、乡村环境的个性特质,由专家评估团对相应村庄进行调研评估,并对乡村环境适老性指标进行评估打分. 每项指标对应的评估结果为30位专家学者打分的平均值,乡村环境适老性的总评估值为19项指标的平均值乘对应权重的加权平均值,由于指标间的模糊特性,评估值的范围处理在0~1之间,由此形成乡村环境适老性的评估标准(表 2).

-

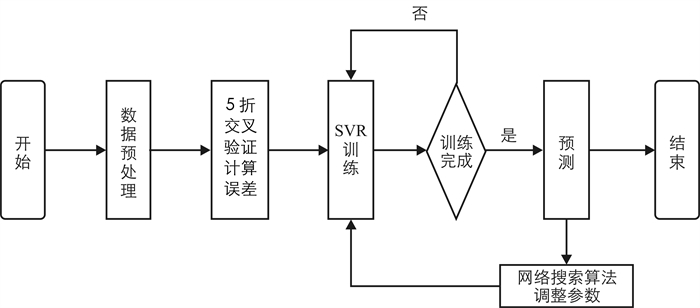

先把训练样本数据进行归一化处理,然后训练SVR模型,过程使用5折交叉验证,最后运用训练好的模型对测试样本数据进行预测. 实验流程图见图 3,数据归一化公式为:

核函数和参数的选取是支持向量回归机的关键. 常用的核函数有线性核(linear)[31],多项式内核(poly)[32]、sigmoid核[33]、径向基内核(RBF)[34],本文借助pycharm软件,采用5折交叉验证的方式选取核函数和其他参数. 最终确定核函数为线性核、正则化参数参数C=0.3、不敏感损失参数ε=0.1,输入向量为各指标的评估值,输出向量为乡村环境适老性综合评估值. 对模型训练后使用余下5组测试样本数据进行仿真,模型相对误差结果见表 3. 结果显示:模型仿真值与期望值的相对误差均低于2%,误差范围较为合理,该模型拟合度较高.

-

利用均方误差(MSE)、平均绝对误差(MAE)进一步验证SVR模型的拟合效果,均方误差和平均绝对误差越小说明SVR模型拟合效果越好,其计算公式为:

式中:n表示数据的个数,f(xi)表示数据对应的真实乡村环境适老性评估值,yi表示数据对应的预测乡村环境适老性评估值. 计算结果显示SVR模型的均方误差为0.000 2,平均绝对误差为0.009 3,说明支持向量回归机具有的良好建模效果,可用于乡村环境适老性的评价.

1.1. 乡村环境适老性指标体系的构建

1.1.1. 基于ERG模型的乡村环境适老性影响因子的选取

1.1.2. 基于AHP法的乡村环境适老性指标体系的建立

1.2. SVR评估模型的建立

1.2.1. SVR评估的基本原理

1.2.2. 样本数据的获取

1.2.3. SVR模型的训练与仿真

1.2.4. SVR拟合效果检测

-

综合考虑老龄化程度、经济发展状况、地形特征、人口数量和村庄规模等因素,本研究选取了杭州市临安区天目山镇天目村为调研基地. 临安区位于杭州市西部,总面积3 118.77 km2,为亚热带季风气候,温暖湿润,光照充足,被称为“中国天然氧吧”. 该区60岁以上的老年人口达13.42万人,老龄化程度达24.9%,高于全杭州市老龄化程度约2%. 天目山镇位于临安区中东部,是钱塘江水系之一天目溪的发源地. 天目村坐落于风景优美的天目山脚下,拥有着优美的自然风光、浓厚的乡土文化、丰富的景观资源,由原天目、大有、张庄3个毗邻的自然村合并而成,村域面积2.7 km2,农户382户,人口1 100余人,其中老年人口占40%以上,依托其独有的生态资源与人文特征,每年大约有200人的旅居老人在此体验田园休闲养老.

-

为了对天目村环境适老性进行综合评价,由专家评估团对天目村资源、环境、设施等方面进行现场调研并分析讨论,然后依据由ERG需求模型与AHP法专家筛选形成的乡村环境适老性指标体系对天目村环境适老性进行评估打分. 将每项指标处理后的得分代入训练好的SVR模型,由pycharm软件运算输出天目村环境适老性的评估值(表 4).

结果显示,SVR模型对于天目村环境适老性的评估结果的相对误差为0.539 5%,误差范围合理. 天目村环境适老性的综合评估值为0.585,评估值在0.4~0.6之间,说明天目村环境的适老性为较适宜等级,处于中等水平,评估结果与实际情况较为一致.

项目层各指标对于总目标的权重从大到小依次为:道路交通(0.503 3)、设施系统(0.265 8)、活动空间(0.114 6)、植物景观(0.072 9)、人文关怀(0.043 5),权重值代表该指标对于乡村环境适老性的影响大小,由此可知道路交通是乡村环境适老性的营造关键. 天目村环境适老性项目层的评估值从大到小依次为:道路交通(0.800)、植物景观(0.627)、人文关怀(0.391)、设施系统(0.380)、活动空间(0.273). 天目村的道路交通、植物景观的适老性都处于适宜的水平,而天目村的设施系统、活动空间、人文关怀都处在较不适宜的水平,道路交通的评估值最高,与其权重值相符,但各指标评估值差别较大,适老性建设呈现出不均衡的现象. 因此在得天独厚的自然资源条件下,天目村环境适老性仍需提升,以满足当地老年人以及村内旅居老人的需求,使其老年生活焕发活力.

-

天目村道路交通内部指标的评估值从大到小依次为:活动空间可达性(0.873)、步行安全性(0.820)、铺装舒适度(0.707). 各指标对于总目标的权重从大到小依次为:步行安全性(0.701 4)、活动空间可达性(0.213 2)、铺装舒适度(0.085 3),由此可知步行安全性对于老年人的重要性程度最高. 依托天目山村落景区的打造,天目村的道路交通系统比较合理. 其中活动空间可达性、步行安全性都处于高度适宜的水平,铺装舒适度处于适宜的水平. 在实地调研中发现村内的路线组织较为清晰连贯; 步行通道干净整洁,没有影响老年人通行的障碍物; 村内设有塑胶跑道铺装材质的道路,可供老年人日常休闲漫步,但仍需针对老年人需求特征设置多样性的铺装材质.

-

天目村设施系统内部指标评估值从大到小依次为:标识可识别性(0.713)、照明设施舒适性(0.493)、健身设施完备度(0.327)、座椅设置合理性(0.287)、无障碍设施完备度(0.260)、紧急救护设施完备度(0.200). 各指标对于总目标的权重从大到小依次为:无障碍设施完备度(0.437 7)、座椅设置合理性(0.263 8)、健身设施完备度(0.140 7)、照明设施舒适性(0.075 0)、紧急救护设施完备度(0.053 3)、标识可识别性(0.029 5),说明专家认为无障碍设施完备度、座椅设置合理性与健身设施完备度对总目标影响最大. 而天目村内无障碍设施完备度、座椅设置合理性与健身设施完备度都处于较不适宜的水平,主要因为村内无障碍设施的缺乏; 在村庄布局比较分散的情况下,沿线没有进行合理的座椅设置以备行动不便的老年人休憩停留; 健身设施分布于村口,使用率较低,且场地空间狭小. 村内紧急救护设施完备度适老性评估值最低,处于不适宜的等级,在调研过程中并未发现紧急救护设施的设置,无法实现对老年人安全的保障.

-

天目村植物景观内部指标评估值从大到小依次为:植物景观疗愈度(0.760)、植物景观诱导性(0.620)、植物类型丰富度(0.620)和田园景观融合度(0.507). 各指标对于总目标的权重从大到小依次为:田园景观融合度(0.572 4)、植物景观诱导性(0.269 2)、植物景观疗愈度(0.105 9)、植物类型丰富度(0.052 5),由此可知田园景观融合度对乡村环境适老性影响最大. 但天目村田园景观融合度的评估值在植物景观内部指标中最低,主要原因是村内田园景观比较零散,没有得到较好的规整,与村内景观融合度不高. 而由于地理位置的优越,其他3项指标的适老性水平处于适宜的等级,对于老年人的需求都发挥着积极的作用.

-

天目村活动空间内部指标评估值从大到小依次为:活动空间完备性(0.373)、活动类型多样性(0.233)、儿童场地可视性(0.213). 各指标对总目标的权重从大到小依次为:活动空间完备性(0.643 4)、活动类型多样性(0.282 8)、儿童场地可视性(0.073 8). 天目村活动空间内部指标的评估值整体都处于较不适宜的水平,村内空间类型、活动内容都比较单一,老年人大多活动于自家门前.

-

天目村人文关怀内部指标评估值从大到小依次为:景观要素新颖度(0.473)、社会活动丰富度(0.367)、本土文化结合度(0.333). 各指标对总目标的权重从大到小依次为:本土文化结合度(0.639 3)、社会活动丰富度(0.273 7)、景观要素新颖度(0.086 9),说明本土文化的结合度对于乡村环境适老性的重要程度. 而天目村本土文化结合度的评估值在人文关怀其他内部指标中最低,主要因为村内缺少乡村文化的挖掘,没有形成独具魅力的文化氛围. 其他两项指标的评估结果也不理想,天目村老年人的成长需求无法得到较好的发挥.

2.1. 研究地概况

2.2. 天目村环境适老性综合评价

2.2.1. 道路交通

2.2.2. 设施系统

2.2.3. 植物景观

2.2.4. 活动空间

2.2.5. 人文关怀

-

乡村环境适老性评价研究对于“十四五”期间推进人居环境适老化改造、满足人民群众美好生活需求有着重大的意义. 本研究采用ERG需求模型与层次分析法结合的方式建立乡村环境适老性评价体系,为环境适老性评价体系的构建提供了新思路,提出运用自学习能力强、拟合度高的SVR模型对乡村环境适老性进行评估,从量化的数据中获取专家经验,克服了传统网络模型[8-13]的不足. 评价结果显示天目村环境的适老性处于中等水平,但天目村依托天目山风景区,具有优良的生态环境,且文化底蕴深厚、民风淳朴,对于村庄进行适老性的建设拥有着得天独厚的优势与潜力. 故在ERG需求模型的基础上,针对天目村环境适老性的不足,提出以下整改提升建议.

1) 以生存需求为导向,实现老有所“依”. 适当增加无障碍设施与紧急救护设施以避免意外状况发生的可能性[35]; 天目村布局较分散,活动空间与休憩设施的设置应均匀合理; 增加老年人运动健身的设施与步道; 避免有毒有害的植物对老年人的危害.

2) 以相互关系需求为导向,实现老有所乐. 注重活动空间类型、内容的多样性以及其配套的植物景观对老年人的吸引力,促使其主动参与; 在老年人活动空间可视范围内增加儿童场所的设置以满足老年人的亲和需求[36].

3) 以成长需求为导向,实现老有所为. 深入挖掘村内乡土文化以增加村庄的魅力值、提升老年人文化自豪感; 设置具有科技感、艺术性的设施、小品等以满足老年人的求知欲; 借助于乡村特有的自然资源条件,通过花卉、果蔬栽植等园艺活动或是田园农耕活动,使老年人能够接触自然,疗愈心灵; 针对老年人不同的偏好不定期地举行戏曲、书法大会、庙会等娱乐活动以及一些社会性活动以增加老年人的存在感与价值感.

Alderfer指出“人在同一时间可能不止一种需求起作用,各种需求可以同时具有激励作用”,因此生存需求、相互关系需求和成长发展需求可同时存在[37],对乡村环境适老性的营造同等重要. 乡村环境适老性的营造应在满足当地老年人居家养老的需求基础上,大力推进田园式生态养生养老产业,在提升乡村老年人幸福指数的同时实现城市老年人田园养老的向往,将景观细节与老年人需求偏好相结合,给老年人营造出幸福美满的老年生活,以实现积极老龄化,提高乡村活力.

下载:

下载: