-

“十四五”规划中提出全面推进健康中国建设,人均预期寿命再提高1岁,而近年来我国人口老龄化的程度持续增高,预计于2050年老龄化将达到峰值,以60岁及以上作为划定老年人口的标准,到2050年将有接近5亿老年人,占总人口比例约36.8%,因此关注老年人的健康问题刻不容缓. 随着人均预期寿命的提高,慢性病高发成为老年人寿命的最大威胁. 大量研究表明,体力活动能够缓解慢性病的发病率,包括老年人易患的肥胖病、冠心病、糖尿病、高血压和高血脂等[1-2]. 近年来,国内外多个学科致力于探索建成环境与体力活动的相关性[3],大量研究表明建成环境是影响体力活动的重要方面[4]. 城市公共开放空间是促进居民参与体力活动的关键载体,在当今城市高密度存量发展趋势下,大中型公园开发受到众多限制,而在城市中存在着大量的边角地,其占地面积较小、可达性高、分布广泛,是城市更新中重要的活力资源. 并且,已有研究证明,具有一定吸引力与安全性的微型公园能促进更多的人进行体力活动[5].

为全面贯彻党的十九大精神,提高城市品质,重庆市利用城市边角地建设了众多体育文化公园. 2021年1月,92个体育文化公园已全部开放,通过设置各类健身设施(达1 200多个),为市民提供了健身锻炼的公共空间. 通过2020年6-8月对第一批次30个公园进行预调研,结果显示这类免费开放、可达性强、设施丰富的体育文化公园的主要受众为老年人. 微型体育文化公园为老年人们提供了健身锻炼的场所,随之产生了一定的健康效益. 但各个公园的使用活力有一定差距,部分公园使用率低,未能满足老年人的体育锻炼需求,且现状公园中低强度体力活动类型占比过半. 基于以上研究背景,本研究选取重庆市微型体育文化公园为观测对象,采用相关分析和核密度分析等方法探究公园建成环境与老年人体力活动的关系,以识别显著影响老年人体力活动的环境特征,并提出促进老年人参与体力活动的微型体育文化公园优化设计建议.

全文HTML

-

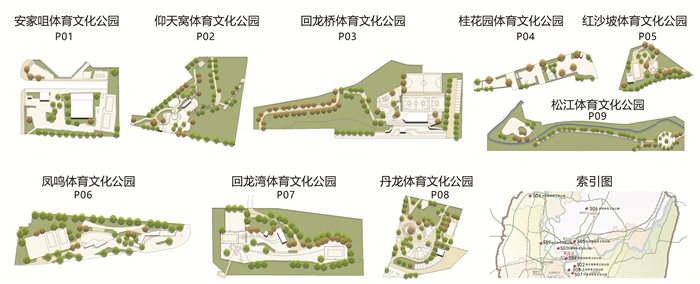

微型体育文化公园是指向公众免费开放,有相应的配套设施,以体育文化活动和休闲游憩等为主要功能的、占地面积小于等于10 000 m2的公园. 根据研究对象及主题,调研对象应具有的特征是:①使用活力较高;②有丰富的体育文化活动设施;③建设完成,并投入使用. 本研究从重庆92个体育文化公园中选定9个作为研究样本,编号为P01-P09(图 1),分别为安家咀、仰天窝、回龙桥、桂花园、红沙坡、凤鸣、回龙湾、丹龙和松江体育文化公园,分布在主城7区,其中南岸区3个、渝北区2个、北碚区1个、江北区1个、沙坪坝区1个、渝中区1个. 9个公园原身皆为低效用地,大多位于居住区旁,周边居住人口较多. 改造后公园场地类型丰富,包含球类场地、健身器械场地和硬质活动场地等. 这些公园于2019年陆续开放,深受周围老年人的喜爱.

-

本研究的体力活动是指由骨骼和肌肉收缩产生、有一定能量消耗的任何身体运动,内涵上与身体活动基本一致[6]. 根据代谢当量不同,可将体力活动进行强度分级:<3MET为低强度体力活动(非静坐),3~6MET为中强度体力活动,≥6MET为高强度体力活动[7]. 体育文化公园中,老年群体涉及多种活动类型:休憩静坐、聊天、育儿、操舞、器械健身、球类运动、唱歌及演奏等,根据代谢当量的大小进行强度划分(休憩静坐行为在老年人活动中占一定比例,但过多的休憩静坐有害健康,因此将休憩静坐单独研究)(表 1). 而体力活动密度根据单位面积内体力活动人次的多少来计算[8],本研究选取各公园秋季和冬季共4日的活动密度总和,对各个公园体力活动密度进行分析.

-

观测时间为2020年10月—2021年1月,每个研究对象各4 d(秋季2 d:工作日1 d+非工作日1 d;冬季2 d:工作日1 d+非工作日1 d),共计36 d. 每日于8:00—20:00进行连续观测.

-

针对微型公园环境特征,国内外学者进行了大量研究. 公园的组成部分如植被、草、树、开花植物和水景能促进健康,公园的休息设施、安全程度和场地卫生对使用者的影响较大[9]. 可达性强的微型公园可作为体育活动的催化剂[10],安全性和设施会影响微型公园的使用[11]. 场地面积大有利于满足使用需求,小型场地的形状对使用行为具有重要影响[5, 12]. 具有较高吸引力的微型公园往往有较多且丰富的休息设施,能承载大型活动,绿地周边环境多样[13]. 同时,近年来针对老年人所关注的环境特征作了大量研究. 其中具有一定安全性的户外健身器材可以满足老年人的健康需求[14],公园的健身和休闲设施及服务供给状况与老年人活动呈正相关[15]. 场地舒适程度是使用者满意度的重要指标[16],场地可达性、安全性能促进老年人体力活动水平[17-18],公园绿地密度较高时,老年人的体力活动水平也会增加[19].

本研究对9个研究对象的环境因素特征进行了调查记录,同时通过半开放选题“本公园吸引您来活动的原因是什么”获取使用者关注的环境特征. 本次调查最终获得501份有效问卷,统计结果显示使用者关注的环境特征为活动设施(61.48%)、所处位置(56.49%)、生态环境(35.13%)、景观舒适(22.75%)、自然气候(20.96%)、文化氛围(4.99%)和安全性(3.79%)等. 根据体育文化公园的建成情况,结合老年人使用需求及前人研究,本研究最终采用24个要素作为评价指标,通过现场观测、问卷调查及资料查询做出定量和定性评价(表 2).

-

重庆市社区体育文化公园建设导则将公园内部活动场地分为4类:球类、场道类、器械类和传统类体育活动. 其中,球类包括篮球、足球、乒乓球和羽毛球等;场道类包括跑道、健身步道和多功能健身场地;器械类包括儿童游憩场地和室外健身器械场地等. 结合使用情况,本研究将公园的活动空间分为6类,即球类场地、步道类场地、硬质活动场地、儿童活动场地、健身器械场地和商业设施场地.

-

采用行为注记法,观察和记录9个公园内的老年人进行体力活动的位置及活动类型,并定位于平面图上,记录间隔15 min逐时段叠加.

-

将收集的数据进行相关分析和核密度分析,前者用于描述环境因素-体力活动的依存关系(Sig.设为0.05),后者用于分析活动空间与不同体力活动的关联性. 数据处理采用SPSS 25.0与GIS 10.2.

1.1. 调研对象

1.1.1. 微型体育文化公园

1.1.2. 体力活动

1.2. 调研时间

1.3. 数据收集

1.3.1. 环境因素

1.3.2. 活动空间

1.3.3. 老年人体力活动特征

1.4. 数据处理

-

9个公园的面积在1 693~9 246 m2之间,其中P05面积最小,P03面积最大. 场地形状可分为块状和条状两类,块状场地紧凑度较高,其形状指数为0.58~0.69;条状场地分布松散,其形状指数为0.33~0.50. 在使用舒适性方面,P05和P09均无照明和厕所;P01和P04视线通透性最差,P02和P07视线通透性最好;P05噪声最小,在60 dB以下,其余均在60 dB以上,P04噪声最大,主要是公园内部活动产生的;P09则是因为位于桥底,有轻轨等噪声影响. 在可达性方面,交通型公园P06和P04连通性较好;工作型P09和P07较差. 公园地形差异较大,根据地形可分为台地型、山坡型、山谷型和山顶型,场地内高差最大是山坡型的P02,其次是山顶型的P07、山坡型的P03、平地型的P01和P06高差最小. 在绿地率及参与性设施密度方面,9个公园差别很大,P09的参与性设施密度仅有0.59/m2,P06最多,为21.17/m2,而满足社区公园绿地率的仅有P02,P05和P09. 在安全性方面,相关设施都比较缺乏,P01,P03和P08场地有车辆穿行. 在文化氛围感中,文化设施密度很低,其中仅P05,P06和P08有文化设施,8个公园都有商业经营,包括贩卖机、售卖部和游乐设施等,仅P09没有商业设施. 总体而言,9个公园建成环境差异较大,部分公园设施不完善,具体环境特征的统计结果见表 3.

-

根据实地调研,对具有不同环境要素、空间使用的公园内部活动空间进行分类统计,结果见表 4.

-

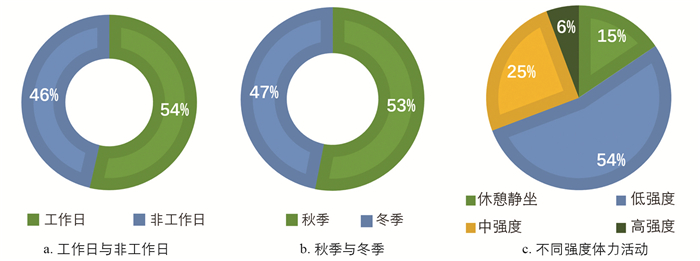

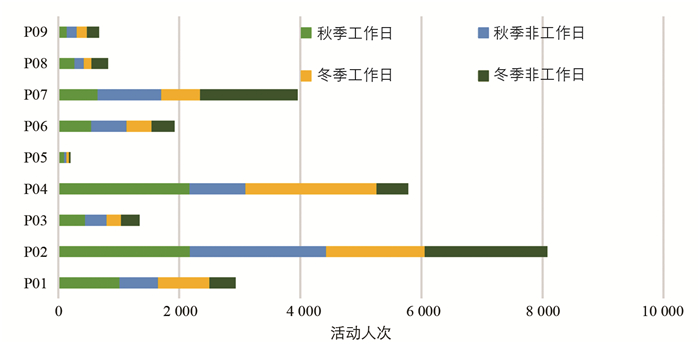

经统计,秋冬季节9个公园中,老年人参与体力活动共计25 713人次. 从数量变化来看(图 2a和图 2b),秋季与冬季参与体力活动的工作日与节假日间相差不大,表明季节与假期对老年人体力活动影响不大. 而公园之间老年人参与体力活力人次差别较大(图 3),最多的是P02,平均2 021人次;最少的为P05,平均49人次,表明公园环境特征对游人数量起决定性的影响.

-

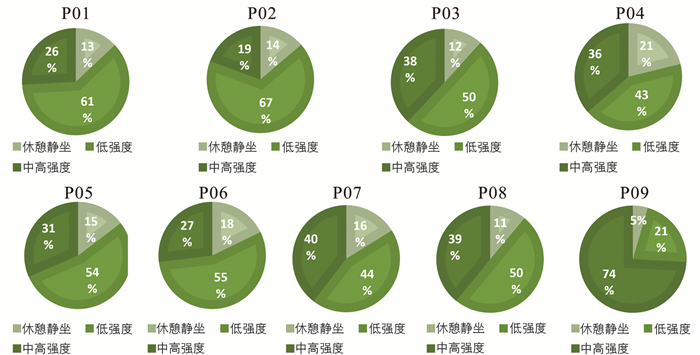

在9个公园区域中,共统计到的老年人体力活动类型有:休憩静坐;观景及观看他人活动、聊天、育儿、棋牌、唱歌及演奏等(低强度体力活动);散步、遛狗、打乒乓、打太极、打羽毛球、健身操、广场舞等(中强度体力活动);跑步、健身、篮球、足球、骑车等(高强度体力活动). 总体而言,休憩静坐的人次占总数的15%,低强度的人次占54%,中强度的人次占25%,高强度的人次占6%(图 2c). 也就是说,微型体育文化公园中,低强度活动是老年人主要活动类型,其次是中强度体力活动. 而各个公园间主要活动类型有一定差异(图 4),P09以中高强度为主,其余都是以低强度为主. P01,P02,P05和P06中低强度活动占比高于一半,P03,P04,P05,P07,P08和P09中高强度活动较多,超过30%,其余在19%~27%之间. 已有研究统计部分社区公园中,老年人以完全静坐为主要活动,约占总体活动的2/3[20]. 而微型体育文化公园中,老年人休憩活动占比较少,仅P04中休憩静坐超过20%,其余都在5%~18%之间.

-

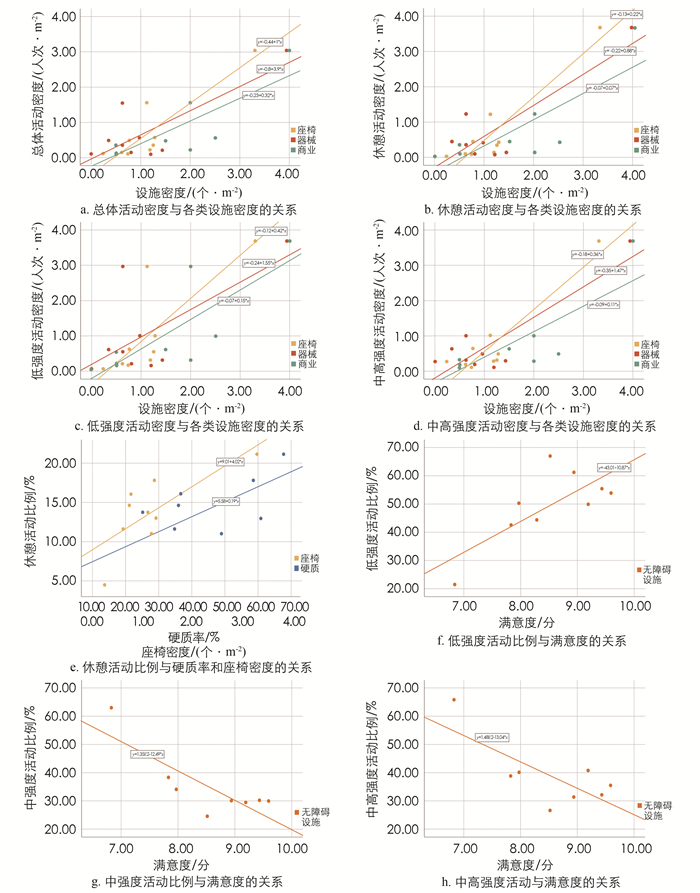

将体力活动与各环境要素进行关联性分析(*表示在0.05水平上显著相关),筛选后得到与体力活动显著相关的分析结果(表 5和图 5).

1) 体力活动类型密度. 总体活动密度、休憩密度、低强度密度、中高强度密度与座椅密度、器械密度、商业设施密度呈显著正相关关系,高强度密度与噪声值、座椅密度、器械密度、商业设施密度呈显著正相关关系. 所有类型的活动密度与空气满意度呈现显著负相关,原因在于人群使用对于公园环境的干扰.

2) 体力活动类型比例. 休憩静坐与座椅密度、硬质率呈显著正相关关系;低强度体力活动与无障碍设计呈显著正相关关系;中强度体力活动与无障碍设计呈显著负相关关系;高强度体力活动与文化设施密度呈显著正相关关系;中高强度体力活力占比与无障碍设计呈显著负相关关系.

将与老年人体力活动显著相关的环境特征作为变量,分别进行独立样本t检验(表 6),除文化设施密度外,其余7个特征解释力度均可,因此不将文化设施密度纳入显著特征中.

-

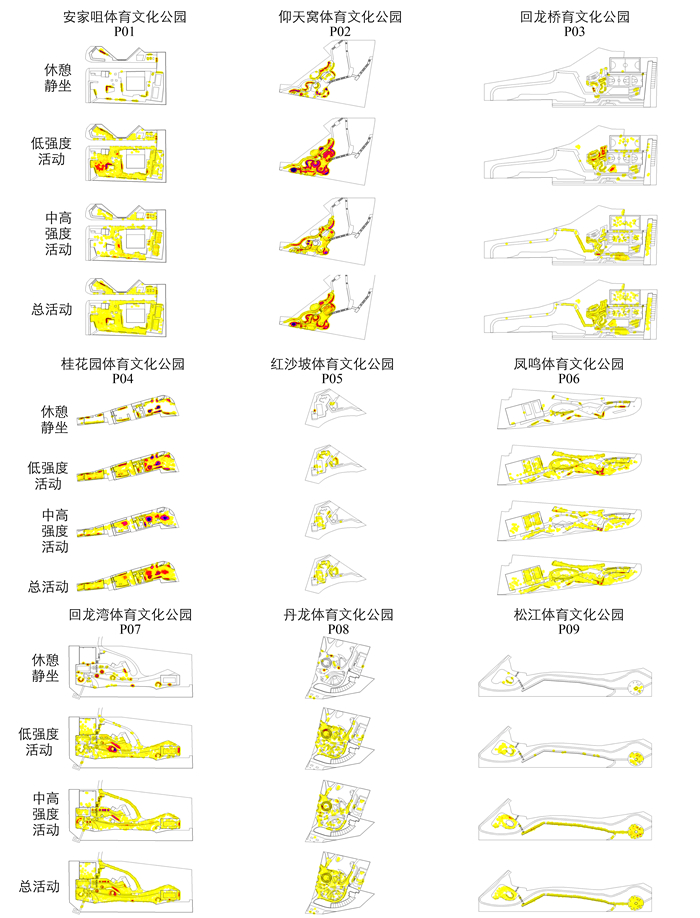

为了解体力活动的空间分布情况,对不同强度的体力活动进行核密度分析,将球类场地、步道类场地、硬质活动场地、儿童活动场地、健身器械场地、商业设施场地分别用A,B,C,D,E,F表示,对同类空间用1,2,3,4进行排序(图 1),从而直观反映出不同体力活动在各个公园活动空间的分布情况(图 6和表 7).

1) 休憩静坐行为. 休憩静坐行为密度较高的单元空间有P01-F1、C2,P02-A4、D3、C4、E5,P04-C8、F6,P06-C12,P07-C14、A20. 即休憩静坐行为在硬质活动场地中出现频率高,其次是球类场地和商业场地,步道类场地中未出现休憩静坐行为. 在环境要素方面,该行为大都随休憩设施产生,多在地势平坦的地方,与场地面积大小无关;在空间位置上,一般邻近出入口,或者位于场地边缘,周边有较多活动场地. 总的来看,休憩静坐行为常出现在3类场地:一类偏向于休憩设施充足、有活动/景可观、视野开阔、背部私密的活动场地;一类偏向于座椅设施充足、可达性高、四周开敞的出入口空间;一类偏向于商家可提供座椅的商店附属场地.

2) 低强度体力活动. 低强度体力活动密度较高的空间有P01-C2,P02-A4、A5、A6、A7、C4、D2、D3、E5,P04-C8、F6,P07-D9,即球类场地、硬质活动场地和儿童活动场地出现频率较高. 在环境要素上,这些场地都包含丰富的设施,功能混合性高,树荫覆盖程度高,地势平坦,场地面积不等;在空间位置上,邻近场地有较多活动设施,都位于公园活力最高的地方. 总体来看,轻度体力活动类型主要有3类,一是伴随儿童活动的育儿类,二是集体参加的棋牌和唱歌类,三是自发的聊天交往类. 育儿类行为偏向于有大型组合器械类活动设施、充足的休憩设施、视线开阔、四周开敞的儿童活动场地,棋牌和唱歌类偏向于有充足休憩设施、类园桌(如乒乓球台)、背部私密的球类场地,聊天交往类偏向于场地边缘、视野开阔、能眺望远方或是周围有集体活动举办的活动场地.

3) 中高强度体力活动. 中高强度体力活动密度较高的空间有P02-A5、C4、E5,P04-C7、C8、E10,P06-A15,P07-A18、E14,中高度活动集中在3类场地:球类场地、硬质活动场地和健身器械场地. 活动类型主要有3类,器械健身、乒乓球和操舞类(健身操与广场舞),前两类需要特定活动设施,第3类需要一定面积的硬质场地. 特别地,散步类活动路径比较分散,但从绝对数量上说,步道类场地也承载了部分中高强度体力活动的功能,因此,将步道类空间进行对比,散步类活动密度最高的场地为B2,其次为B11,B15,B12和B5,这类路径有一定长度与宽度,没有休憩设施和活动设施,位置上与其他场地较分离. 总的来看,通过类似场地对比,具有中高强度体力活动的场地中,器械健身活动偏向位于高处空间,视线开阔、处于边缘地带、私密感强、休憩设施较少;球类运动偏向周围有休憩设施、有一定的活动空间,周围两面围合;操舞类活动中,广场舞类偏向可达性高、空间形态近方形、面积较大(>100 m2)、开敞度高的活动空间,健身操类偏向空间面积较小(>40 m2)、位于场地边缘、视线开阔(可远眺)的活动空间;散步类偏向有一定高差、与场地分离、路径较长(>40 m)、路幅较宽、人车分离、视线开敞的活动空间.

综合比较有较高活动密度的场地发现,同一空间可以承载多种类型体力活动,同一种体力活动也会发生在显著不同的单元空间;功能、设施较为单一的场地其体力活动类型不丰富,密度也较低. 由此可知,较高密度的活动空间具有多元化的使用功能、混合化的设施配置.

2.1. 建成环境特征

2.1.1. 环境要素

2.1.2. 活动空间

2.2. 老年人体力活动特征

2.2.1. 活动人次分析

2.2.2. 体力活动类型分析

2.3. 体力活动与环境要素的关联性

2.4. 体力活动与活动空间的关联性

-

为促进老年人到公园中进行体力活动,促进休憩静坐行为与低强度体力活动向中高度体力活动的转化,根据环境要素和活动空间与老年人体力活动特征的相关性,提出微型体育文化公园设计建议.

-

总体活动密度与座椅密度、器械密度、商业设施密度呈显著正相关关系,在活动空间上,体力活动更多发生在硬质活动场地、球类场地和健身器械场地. 同时,较高密度的公园具有设施(休憩+器械+商业)混合、功能多元、场地形态较为规整集中、有微地形变化的特性,应根据公园场地规模的不同进行混合化配置. 而重庆市社区体育文化公园建设导则中根据占地面积将公园分为4类,由于本研究所调查的微型体育文化公园最小面积为1 693 m2,因此本研究将微型体育文化公园分为3类进行配置.

1) 占地面积大于1 500 m2且小于等于3 000 m2的Ⅰ类公园设计. 这类公园面积较小,承载功能有限,为了满足使用者需求,配置一定座椅与活动器械,将活动场地最大化,场地硬质率应大于65%,采用以活动广场为主的混合配置模式:树池广场+儿童活动场+健身广场+乒乓运动场+商业设施+块状绿地. 树池广场应设置在可达性好的地方,配置树池座椅,能提供面积大于120 m2的活动空间,树种选择高大且冠幅较大的常绿乔木,形成绿色遮阴屏障;儿童活动场与健身广场可混合配置,器械选择仍以单个活动设施为主,可结合滑梯配置沙坑;乒乓球场宜用绿地+座椅构成半围合空间,配置两个以上球台;商业设施可设置小卖部,不宜放置游乐设备.

2) 占地面积大于3 000 m2且小于等于6 000 m2的Ⅱ类场地. 这类公园面积较大,能包含较多的活动设施,采用以活动广场为主、运动球场为辅的混合配置模式:树池广场+儿童活动场+健身广场+乒乓运动场+羽毛球场+半篮球场+商业设施+块状绿地. 儿童活动与健身设施可采用大型多功能组合器械,各个活动场地配置一定数量的座椅,增加羽毛球场与半篮球场. 围绕各个场地与绿地,可考虑设置健身步道,步道高差不宜过大.

3) 占地面积大于6 000 m2且小于等于10 000 m2的Ⅲ类场地. 这类公园面积大,可以包含丰富的活动设施,采用活动广场+运动球场+健身步道的混合配置模式:树池广场+儿童活动场+健身广场+乒乓运动场+羽毛球场+篮球场+商业设施+健身步道+微地形草坪. 相较其他两类,这类公园绿地面积较大,植物配置应更丰富,在有一定高差的位置,可设置独立的健身步道. 球类场地可布置标准篮球场,在可达性高的场地布置大型的游乐设施.

-

中高强度活动的发生需要一定设施和场地的支撑,更多发生在球类场地、硬质活动场地及健身器械场地,其中老年人最为喜欢的中高强度体力活动有散步类、球类、操舞类及器械健身类,因此要重点对这4类活动场地进行配置.

1) 散步类中强度体力活动空间设计. 针对散步对活动场地具有一定高差、与场地分离、路径较长、路幅较宽、视线开敞的特性,缓坡+绿地是最佳的配置选择. 该配置应注意步道长度应大于40 m,坡度不宜太大,绿地植物配置以疏朗的两层景观为宜.

2) 球类中高强度体力活动空间设计. 针对老年人对球类活动的偏好,乒乓球+羽毛球是最佳的配置选择. 考虑使用的安全性,球场布置应考虑光照情况,空间有两面围合,设施颜色不刺眼. 根据公园规模,适当配置篮球场,面积小的公园可设置非标准的半篮球场.

3) 操舞类中强度体力活动空间设计. 操舞类作为老年人最喜欢的中强度活动,其场地设计所需空间最大,树池座椅+硬质场地是最佳的配置. 不同的是,健身操类所需空间较小,倾向于树池座椅旁、公园边缘、可远眺园外的场地;广场舞类倾向可达性强,林荫覆盖的大面积开敞场地.

4) 器械健身类高强度体力活动空间设计. 针对器械健身对活动场地具有位于场地边缘高处、视线开阔、私密感较强、休憩设施较少的偏好,多样化的健身器械+小型硬质场地是最佳的配置选择. 该配置可利用具有一定高差的场地边缘地带,在较狭窄的场地布置丰富的健身器械,实现对场地的充分利用. 同时,利用高处场地,形成开阔视线,可以远眺他人活动.

3.1. 提高整体体力活动的公园设计

3.2. 促进中高强度体力活动的活动空间设计

-

边角地作为城市最具潜力的公共用地之一,将其微型公园化是增强城市活力、提升人居环境品质的重要途径,也对促进公共健康有着重要作用. 研究建成环境与老年人体力活动的关联性,除了从老年人体力活动密度上进行分析,也需要了解不同类型体力活动的特质. 本研究通过对重庆市9个已建的具有代表性的微型体育文化公园进行调查,综合分析老年人体力活动的密度和类型,探索建成环境对老年人体力活动的影响,以期为营造更高品质、更有健康效益的微型体育文化公园提供理论与技术支持.

下载:

下载: