-

2014-2017年,中央一号文件连续4年提及大力发展乡村旅游[1]. 2015年8月国务院办公厅印发《关于进一步促进旅游投资和消费的若干意见》,首次系统地提出积极推动“互联网+旅游”[2]. 随着信息通信技术的迅速发展和入网门槛的大幅度降低,中国城乡已全面步入移动互联网时代[3]. 国家政策的提出及新媒体的不断发展,为乡村旅游提供了强大的支持,也为乡村旅游与互联网的融合提供了坚实的基础.

“网红村”是乡村依托互联网发展旅游的一条创新探索之路[4]. 它是一类在移动媒体时代,依靠视觉景观被网民广泛关注从而迅速走红的村庄[3, 5-6]. “网红村”主要利用互联网宣传达到吸引外部资源,发展旅游经济的目的[3]. 因为通过设备拍摄及作品分享可以将观察者的视觉体验传播到互联网可达的任何地方,乡村景观在媒体上表现出的形象有时甚至比景观实体具有更大的社会影响力[7]. 以往有研究者[3, 5]认为“网红村”吸引游客的关键是依靠互联网营销具有视觉冲击力和吸引力的景观,因此形态创新就是乡村景观设计中重要的价值选择[8]. 但现在随着手机摄像精度的升级及AI修图能力的提升与普及,人们可以低成本、高质量、更便捷地将乡村的旅游体验在自媒体平台上展示[9]. 自媒体“一传十,十传百”这种远胜于传统媒体的宣传方式使得旅游地可以高效率地获得高曝光率,形成网红经济的虹吸效应[7, 9],说明游客对乡村景观的自发拍摄已经成为旅游地宣传的重要环节. 因此,从乡村旅游经营者角度看,游客的拍摄行为对于乡村旅游的宣传具有重要意义;而从游客体验的角度看,游客拍摄的照片内容与旅游形象感知息息相关[10],且拍摄是旅游消费和体验的中心环节[11]. 研究游客的拍摄偏好有利于把握游客重点感知对象,满足游客在旅游过程中实现“自我叙述”和“自我认同”的欲望,提高旅游满意度[12],因此研究游客的拍摄偏好具有重要价值. 但目前基于游客拍摄行为的乡村景观研究较少,已有研究[13-14]以个案研究和质性研究为主. 因此,本研究随机抽选10个重庆乡村作为研究对象,量化分析和探讨基于游客拍摄偏好的乡村景观特征.

游客拍摄实际上是一个将客观状态的旅游吸引物转化为主观状态的旅游体验标志的过程[15]. 从符号学角度看,游客拍摄的内容与旅游吸引物标志相关,旅游吸引物标志是景物具备的一条关键信息,其对于旅游者而言具有某种价值或意义或能够引导旅游者去发现或实现某种价值或意义[15]. 有许多学者[11-13]认为旅游吸引物的社会建构主要由主流媒介决定. 但近年来许多以游客分享的摄影作品为研究对象的研究成果表明只有部分拍摄内容与传统观点相符[16-17],并指出游客自身能动性对拍摄内容起着关键的作用[18-19]. MacCannell[20]通过构建旅游者摄影的符号学模型解释了“景区”“被拍景点”“视觉形象(照片)”相互之间的关系和游客之间的影响纽带:游客在主流媒介的影响下只能决定在景区内被拍的景点对象,而被摄像机记录的内容则是更片面、更精细的“视觉形象”,这是游客发挥实践能动性最终将被拍景点转化而来的. 摄影实际上是一种旅游者符号实践,相似于古人基于景物而作的诗词、画作和景观营造,是指旅游者在“景物”这个现有的符号资源基础上通过自身方式表达自己想要表达的某种意义[21].

陈岗等[15]对杭州西湖核心景区旅游者高频拍摄内容进行分析,发现被高频拍摄的对象大多为标志性景观、文字景观和雕塑形式的人物景观;黄燕等[17]通过对游览过贵州的游客发表在网络上的摄影照片分析,发现自然风光类别的照片所占比率最大,其次是对当地人生活的记录照片. 这两个研究得到的高频拍摄对象结果具有显著差异,说明旅游目的地不同的游客想要表达的意义不同,反映出的现象为高频拍摄的对象特点不同. 程道品等[22]认为乡村旅游是以乡村特有的自然和人文景观为吸引物,满足大部分来自于城市的旅游者休闲、求知和回归自然等需求的旅游方式,并推测在乡村旅游时容易引发游客拍摄行为的元素是具有某些特点的,可能与能展示和大自然亲密接触的体验、展现农业文化的画面有关.

全文HTML

-

采用随机抽样的方法选取10个重庆市全国乡村旅游重点村[23]作为旅游照片收集对象,这10个旅游重点村是:永川区南大街街道黄瓜山村、合川区涞滩镇二佛村、沙坪坝区曾家镇虎峰山村、荣昌区万灵镇大荣寨社区、南岸区南山街道放牛村、武隆区后坪苗族土家族乡文凤村、石柱土家族自治县中益乡华溪村、巴南区二圣镇集体村、梁平区竹山镇猎神村、涪陵区大木乡迎新社区.

-

结合网经社电子商务研究中心2020年根据“电数宝”电商大数据库编制而成的3-12月在线旅游APP用户活跃榜单,分析得到2020年最受欢迎的在线旅游APP前3名为携程、去哪儿和飞猪. 其中携程旅行在国内的综合预订类的旅游手机APP应用中具有较高代表性[14, 24],去哪儿网是中国领先的旅游搜索引擎[25],飞猪是近几年发展起来的综合性旅行服务平台,依托于阿里系资源有着天然优势[26-27]. 由于在互联网+时代下,微博是乡村旅游信息传播的新模式[28],是重要的旅游信息发生与传播的平台,深刻影响着中国旅游[29],故本研究不仅选取2021年2月25日前游客发布在携程、去哪儿和飞猪这三大旅游网站上的有关本研究案例地景点点评、商户点评、攻略和笔记中的照片作为研究对象,还将新浪微博中以这些乡村为定位发布的游客照片也纳入研究.

-

对于照片数据中以多张不同照片合成一张照片的照片拼图,将其拆分为多张照片;根据文案判断明显不属于该村的照片不纳入研究;对于永川区南大街街道黄瓜山村的照片中存在学生拍摄课堂这类明显非游客发布的照片不纳入研究;游客的手机截图如步数展示、天气预报展示、电子宣传单不纳入研究. 使用新雨相似图片查找助手将收集到的所有照片并辅助人工进行查找,剔除重复照片,最终得到14 275张照片作为研究对象. 将研究对象进行编号,使用Excel生成不重复随机数的方式抽取10%的样本量,对抽取出的1 428张照片进行编码分析.

-

本研究使用内容分析法来确定样本照片中各类属性元素,借助Nvivo11的质性分析法将样本照片中的元素编码为自由节点. 自由节点的生成参考黄燕等[17]的编码方法,经研究小组讨论初步确定后对照片样本进行开放式编码,并在编码过程中根据各节点对应的照片实际内容对表述不当的节点名称和描述语句进行记录,最终小组协商统一自由节点类目及描述语句. 在编码节点统一的前提下再由两个编码人员分别对所有照片样本进行独立编码.

两个编码人员分别完成所有样本照片编码后对编码结果进行Holsti组间信度检验(holstiinter-rater reliability),信度公式为:

式中:M是编码过程中两个编码人员编码意见一致的参考点数量;N1和N2是两个编码人员各自编码的参考点数量. 计算出本研究的编码信度为:

本研究的信度为0.92,说明两个编码人员对资料编码结果的一致性水平高,达到可接受水平[30],同时也说明类目构建具有合理性. 两个编码人员将存在分歧的编码元素和编码项与其他小组成员进行商榷,确定了最终的编码归属. 研究人员对自由节点进行轴心式编码,将其归类合并成树状节点,形成最终的节点类目. 最后通过分析编码节点的频率和共现等信息来揭示乡村旅游过程中游客最偏好拍摄的乡村景观所具备的特征.

由于照片内容具有多种要素,编码时编码人员将照片“打碎”成多个要素编码到多个节点中,例如拍摄的照片展示的主要内容为户外的一尊佛像,其作为景观雕塑应编码为景观装饰,但其又包含佛文化信仰意义,故将其既编码为景观装饰又编码为信仰. 为保证编码规范,本研究规定每张照片的元素最多归类到4个自由节点下[17, 25]. 由于在自由节点生成过程中与建筑相关的节点的分类出现了两个维度的标准,分别是建造时间维度和风格维度,为了避免建筑有关的参考点在两个维度标准上都有编码会在翻倍轴心式编码时建筑节点被编码的频次,在对所有照片样本编码过程中不将建筑细分为多个类别,而统一编码为建筑.

在完成所有照片样本编码后对建筑节点下的参考点再进行编码. 研究小组以开放式编码时建立的与建筑有关的节点名称为参考,讨论确定两个维度的子节点类目,规定将每个参考点在两个维度下各编码一次,在编码节点统一的基础上由两个编码人员分别对建筑节点下的参考点再次进行独立编码.

编码完成后对选定节点编码比较结果进行Holsti组间信度检验,信度=2×532/(582+582)=91.4%. 编码信度为0.91,达到可接受水平,且说明建筑节点下的子节点类目构建具有合理性. 编码人员与其他小组成员讨论后确定了建筑相关参考点最终的编码归属.

1.1. 研究案例地选择

1.2. 照片收集平台选择

1.3. 照片抽选标准

1.4. 研究方法

-

编码人员将自由节点供同行审视各类目间的联系后对其进行轴心式编码,将自由节点归类合并提炼出树状节点,得到16个树状节点(表 1).

树状节点作为父节点,代表拍摄的景观元素类别;除建筑自由节点外归类到每个树状节点下的自由节点作为子节点,代表拍摄的具体景观元素. 在建筑父节点下创建建筑建造时间维度的2个子节点:近现代建造建筑和历史建造建筑,建筑风格维度的4个子节点:传统风格建筑、传统改良风格建筑、现代风格建筑和造型奇特建筑,并完成编码(图 1).

-

从表 2可以看出旅游支持系统、自然风光和动植物父节点编码频次位居前3,累计编码比率超过66%,表明这三大类景观元素对游客具有最大视觉捕获倾向. 建筑父节点的编码频次位居第4,贡献了11.91%的节点率. 田园风光父节点位居第5,比例仅为4.3%,推测虽然田园风光能展示农业文化是乡村景观的特色也是乡村的优势旅游资源,但可能因为现阶段重庆乡村中田园基础设施的建设较为薄弱不能良好提供旅游服务[31],所以对游客吸引力较小. 数据统计表明,能承载旅游服务让游客有参与感的景观和具有不同于城市环境的风光、元素对游客有较强吸引力.

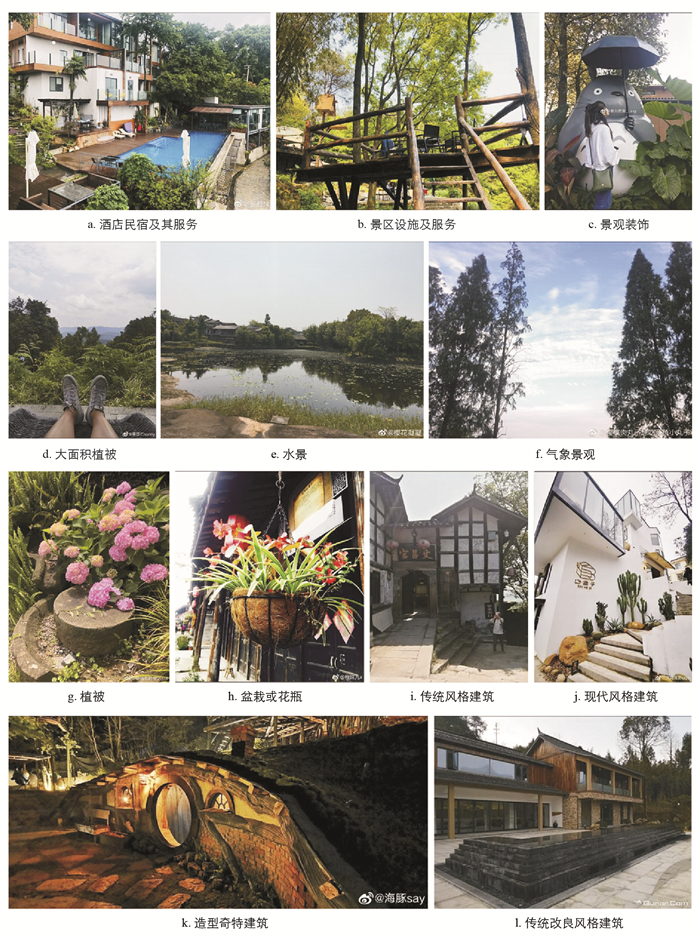

结合表 3子节点统计结果来看,旅游支持系统中的酒店民宿及其服务节点是编码频次最高的子节点,编码频次高达344,说明游客在乡村旅游过程中尤其注重酒店民宿环境,因此酒店民宿环境的规划设计应作为乡村旅游建设的重点. 旅游支持系统中景区设施及服务和景观装饰的编码频次也较高,分别为196和155,说明乡村景观中诸如景观建构筑物、景观平台和景区标识等景区功能性设施和景观雕塑小品等观赏性景观装置都对游客的拍摄分享行为具有较强的吸引力,尤其,本研究统计结果表明,非功能性景观装饰是构成乡村旅游地吸引力的重要因子之一.

自然风光父节点下的大面积植被节点编码频次在所有子节点中位居第2,共计334次,游客对大面积植被景观的偏爱强调了乡村大面积植被资源保护利用的重要性. 自然风光类别中水景和气象景观照片编码频次分别为89次和80次,体现出游客对拍摄自然风光类别中的水景元素和气象景观元素也有一定偏好. 编码为水景的照片普遍展示的是自然式水景,展示气象景观的照片通常以地面上的景观做天空的陪衬,因此乡村景观设计时,或应注重自然式水景营造,关注景物与天空的相互衬托.

动植物父节点下的植被节点编码频次在所有子节点中位居第3,为262次,同一父节点下编码次数较多的子节点还有盆栽或花瓶,被编码了61次. 说明游客对植物单体美较为重视,在乡村建设时应重视植物点景运用和植物个体观赏性.

本研究对于建筑进行了两个维度的研究,首先是第一个维度(建造时间):近现代建造建筑的节点频次为179次,节点比例为6.90%,而历史建造建筑的节点频次为113次,节点比例为4.35%. 直观看来近现代建造建筑被拍摄的频次大于历史建造建筑,但被拍摄的近现代建造的建筑包括了77个特殊的可以提供住宿服务的酒店民宿建筑. 由于部分近现代建造建筑存在功能优势,这可能促使了游客对其进行拍摄,仅凭建筑参考点在建造时间维度的编码结果不足以推断建造时间对旅游者拍摄建筑行为的影响,不能说明近现代建造建筑相较于历史建造建筑更能激发旅游者的拍摄行为. 从另一维度(建筑风格)来比较,传统风格建筑节点占编码节点总数的6.01%,节点频次为156次,其次是现代风格建筑,节点频次为62次,节点比例为2.39%,再是造型奇特建筑,节点频次为44次,节点比例1.69%,最后是传统改良风格建筑,节点频次为30次,节点比例为1.16%. 结合两个维度的编码结果分析,156个编码为传统风格建筑的参考点中113个为历史建造的古镇里的建筑,43个为近现代修建的传统风格建筑. 统一建筑风格的前提下,也考虑到近现代修建的建筑可能有其他功能优势,游客拍摄的近现代修建的传统风格建筑仍少于历史建造的传统风格建筑,可以推测历史建造的建筑相比于近现代建造的建筑更容易引起旅游者的拍摄行为. 研究结果表明造型奇特建筑虽数量不多,却也有较高被拍摄频率,这类建筑容易引起游客关注. 传统风格建筑对游客的吸引力远胜于其他风格建筑,游客喜好拍摄传统建筑不单因其外观风格,建筑所具有的历史意义也增加了其对游客的吸引.

-

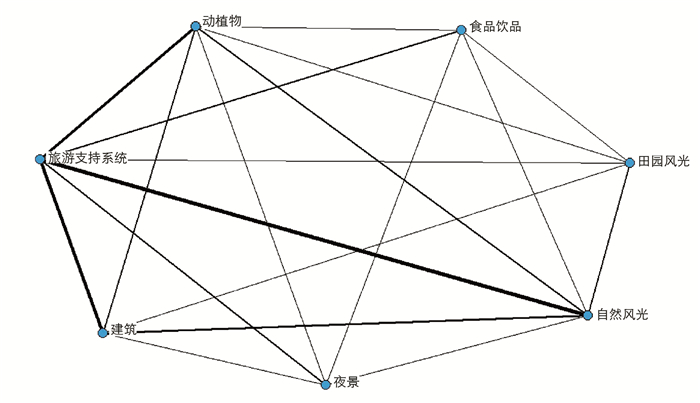

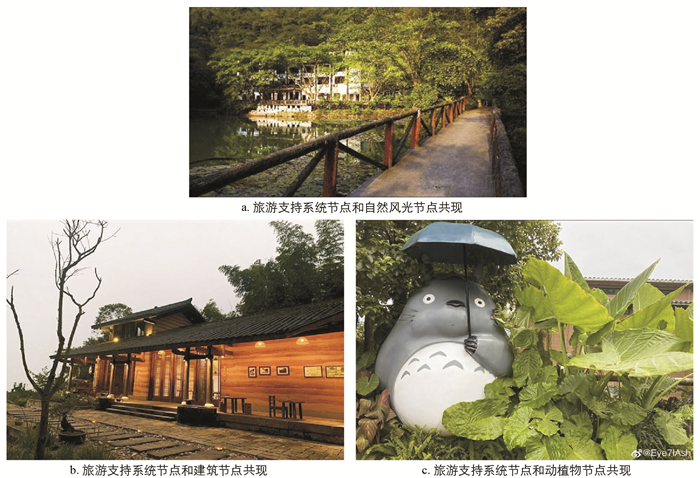

当一张照片被同时编码到两个节点时,这两个节点之间就产生了共现关系. 节点频繁共现可能代表游客偏好拍摄两个节点描述内容物组合出现的画面,也可能代表游客偏好拍摄同时具备两个节点描述特征的事物. 完成游客照片编码后,基于内容编码结果进行元素共现网络分析. 利用Nvivo11中的矩阵编码查询制作父节点的共现网络矩阵并导入Ucinet6中,借助NetDraw制作出父节点共现网络. 父节点共现网络结果显示连线共计64条,节点间的连线代表节点间共现关系的种数. 为了使图面更加简洁直观,研究选择展示共现次数最多的7个节点及其形成的节点共现网络(图 2),图 2中连线越粗表示两个端点节点之间共现次数越多. 从共现网络中可以得到旅游支持系统父节点和自然风光父节点存在共现关系最频繁,被同时编码到这两个节点的照片主要展示旅游服务系统或旅游基础设施系统相关事物与自然风景组合出现的画面,体现出游客对乡村自然山水的向往注重落实在与景物近距离接触的旅游体验上. 其次是旅游支持系统节点和建筑节点的共现,被同时编码到这两个节点的照片主要展示内容为具有旅游服务功能的建筑外观,说明旅游服务型的建筑整体或局部外观是游客在乡村旅游中凝视的重点. 再次是旅游支持系统节点和动植物节点的共现,被同时编码到这两个节点的照片主要展示旅游服务系统或旅游基础设施系统相关事物与植物小景组合出现的画面说明旅游支持系统中的动植物类景观,例如民宿中的盆栽、景区里的植物点景容易成为游客注意的对象.

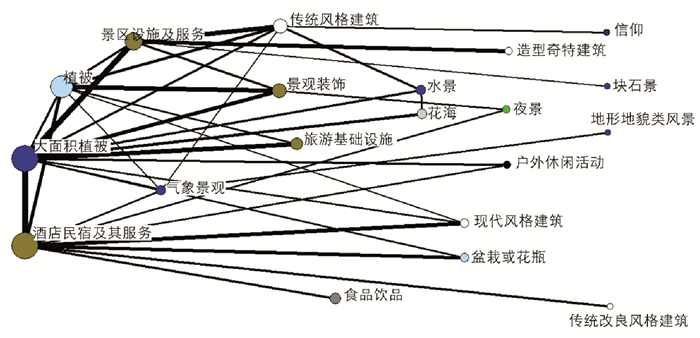

研究通过创建出子节点的共现网络以便于进一步探究游客偏好拍摄的乡村景观特征细节. 由于建筑以风格维度分类制成的子节点共现网络存在的情况下,建筑以建造时间维度分类制成的子节点共现网络对本研究的指导意义不强,因此仅对建筑以风格维度分类制成的子节点共现网络进行解析. 该子节点共现网络的节点之间连线共计247条. 为了清晰展示节点间的联系,研究只展示节点共现次数大于10次的子节点网络(图 3和图 4). 图 4中节点大小代表节点被编码的次数多少,相同的节点颜色代表其属于同一个父节点,节点间线条粗细代表共现次数大小.

旅游支持系统父节点和自然风光父节点下子节点的共现结果:酒店民宿及其服务子节点与大面积植被子节点有非常频繁的共现关系,说明游客对记录酒店民宿与大面积植被组合出现的画面有明显的偏好,景区设施及服务子节点、旅游基础设施子节点和景观装饰子节点也频繁与大面积植被子节点共现,说明了游客在与乡村自然山水亲密接触的旅游体验中尤其重视与大面积植物的关系,并且游客最感兴趣的体验方式为栖居.

旅游支持系统父节点和建筑父节点下子节点的共现结果:酒店民宿及其服务子节点与现代风格建筑子节点的连线相较于建筑父节点下其他子节点的连线都更粗,说明最受欢迎的酒店民宿建筑风格为现代风格,景区设施及服务子节点与传统风格建筑子节点、造型奇特建筑子节点共现频繁,说明传统风格的建筑或造型奇特的建筑是景区设施建筑中游客最喜好拍摄的.

旅游支持系统父节点和动植物父节点下子节点的共现结果: 植被子节点、盆栽或花瓶子节点与酒店民宿及其服务子节点共现频繁,说明小面积的植被和盆栽或花瓶是乡村酒店民宿中重要的景观元素,景观装饰与植被频繁共现说明景观装饰与植物小景相结合的景观小品对游客具有较强吸引力.

2.1. 照片编码的节点类目说明

2.2. 游客偏好拍摄的乡村景观元素类别及元素

2.3. 基于共现网络的游客偏好拍摄乡村景观特征

-

游客的拍摄偏好与乡村旅游中最吸引游客的景观内容密切相关,对游客乡村景观拍摄偏好的研究有利于设计开发人员精准把握乡村旅游建设要点.

本研究通过对游客照片中景观元素类别出现频次及景观元素出现频次的统计,得出旅游支持系统类、自然风光类、动植物类和建筑类是乡村旅游中游客最偏好拍摄的景观元素类别. ①旅游支持系统类别中酒店民宿及其服务相关景观元素、景区设施及服务相关景观元素和景观装饰元素被游客频繁地拍摄,因此乡村旅游建设应以游客体验为基础,并将住宿体验作为核心部分,重视各类景区设施质量及管理维护,明确乡村景观中非功能性景观装饰也是构成乡村旅游地吸引力的重要因子之一,不可轻视对于这类景观元素的运用. ②自然风光类别中大面积植被、水景、气象景观是被频繁拍摄的具体景观元素,故在乡村景观开发建设时应在生态保护的前提下将现有以大面积植被为代表的乡村特色自然风光资源作为乡村旅游的重要依托. 此外,由于编码为水景的照片中几乎展现的都是自然式水景,因此在水景驳岸的处理上尽量以自然式处理手法为主;由于编码为气象景观的照片内容普遍为有景物衬托出的大面积天空,因此在乡村景观设计时可多关注景物与天空的相互衬托. ③动植物类别中以特写、焦点形式出现的小面积植被、盆栽花瓶最易成为游客摄影对象,启示乡村景观营造中应该多以观赏性植物材料为点景,重视盆栽花瓶在乡村景观中的运用. ④建筑类别中游客对乡村景观中具有历史意义的建筑表现出强烈的摄影偏好,还较偏爱拍摄传统风格的建筑,得出应该将建筑外观作为旅游建设的营造重点,对于乡村景观中现存的历史建筑应该尽可能保留或进行复原修缮.

通过节点共现网络的构建得出游客偏好拍摄旅游支持系统类别景观与自然风光类别景观组合出现的画面,包括酒店民宿及其服务相关景观、景区设施及服务相关景观、旅游基础设施相关景观、景观装饰分别与大面积植被组合出现的画面,因此旅游支持系统的建设应着重考虑与现有大面积植被资源相结合,让游客便捷且充分地与以大面积植被为主的自然景观接触互动、沉浸体验,特别是提供游客以栖居于林间的条件;游客偏好拍摄具有旅游服务功能的建筑外观,包括现代风格的酒店民宿建筑、传统风格的景区设施建筑与造型奇特的景区设施建筑. 因此乡村建设时酒店民宿建筑风格推荐以能与周边环境搭配和谐的现代风格为佳,针对古镇内的历史建筑则应坚持就地取材,采用当地传统工艺以保留及复原修缮为主,现代艺术元素的添加以点缀、镶嵌的形式加入时必须把控改造的度[32]. 古镇景区内新建建筑应以原传统建筑风格建造,而对于非古镇景区则可考虑多设计与周边景观相匹配的造型奇特设施建筑,且应注重艺术性、文化性和审美功能. 游客还偏好拍摄旅游支持系统类别景观与植物小景组合出现的画面,包括酒店民宿及服务相关景观与植物小景或盆栽花瓶组合出现、景观装饰与植物小景组合出现,故在乡村酒店民宿环境的营造中宜多应用具有单体美的植物进行点缀,以不同栽植方式的植物丰富场景,乡村景观中的雕塑小品等景观装饰可考虑与植物结合布设,相互衬托.

下载:

下载: