-

多年来,我国实施秸秆还田等一系列措施来提高土壤肥力,其核心是在提高土壤有机质水平的同时把环境中的碳封存在土壤中[1]. 由2016-2020年的《贵州统计年鉴》[2]可知,贵州省的玉米、水稻和油菜年产量分别为220.34~456.40,156.01~415.98,77.25~88.56万t,按照1∶1.2,1∶0.9和1∶1.5[3]的籽粒与秸秆质量比例折算其秸秆年产量分别为264~548,140~374,116~133万t. 当前,这些主作物秸秆多被就地焚烧或粉碎还田. 秸秆粉碎还田虽是当今世界普遍采取的一项培肥地力的增产措施,在减少焚烧带来污染的同时还兼具增肥增产作用[4],但是在贵州高原这种中亚热带地区,由于雨热同期、降雨量大于蒸发量的气候特点使得投入农田的植物生物质(有机质一般低于2%[2, 5])很快被氧化分解[6],不利于碳的固定.

近年来,国际社会纷纷提出了秸秆炭化还田策略,以达到利用土壤来封存环境中碳的目的[6-10]. 秸秆炭化还田就是将秸秆生物质经高温无氧炭化后转化为生物质炭再投入至土壤中进行碳封存. 此秸秆炭是由单环和凝聚环芳香族C组成的高度芳香化的富碳产物[11-13],其全碳含量是原生物质的1.6~2.0倍[14],其降解半衰期约为普通植物生物质的20倍以上[15]. 但至今,仅有少数国外研究学者推测,黑炭物质可在自然环境中稳定数千年[16],其半衰期为100 a左右[17];国内模拟试验估算,沙蒿生物质炭的降解半衰期为2~12 a[14],玉米秸秆炭的降解半衰期为17.6~21.1 a,且在土壤中的稳定性低于活性炭[15]. 因此,秸秆炭有利于碳的固定,但对其在土壤环境中的稳定性还缺乏深入的了解,尤其是缺少对不同秸秆炭在土壤中的降解特征差异的对比分析.

由于生物质炭是通过特定方式制备的,其化学组成既不同于自然界中的黑炭,也不同于活性炭,加之作物种类差异,不同秸秆炭之间也有着本质的区别,投入土壤后有其自身的降解规律. 为此,本研究以油菜、玉米和水稻3种贵州主作物秸秆炭为供试材料,以贵州旱地黄壤为培养介质进行了为期3年的土壤培养试验,通过秸秆炭添入黄壤后的表观残留碳量、降解率和降解半衰期等评价指标,比较分析了3种秸秆炭在黄壤中的降解特征差异,以期为利用秸秆炭进行土壤固碳提供评价依据.

全文HTML

-

供试土壤:采自铜仁市德江县乌江学院附近的开荒地(N28°14′32″,E108°9′0″),将取回的土壤在实验室自然风干后过2 mm孔径筛网. 土壤的pH值为5.96、有机碳为6.68 g/kg、碱解氮为22.70 mg/kg、有效磷为8.53 mg/kg、速效钾为49.25 mg/kg.

供试秸秆炭:分别称取20 g的水稻、玉米和油菜的秸秆(自然风干,粉碎后过2 mm孔径筛网,65 ℃烘至恒质量)放入箱式电阻炉(SGM.VB8/10,洛阳)的坩埚中,用真空泵抽取炉内空气创造低氧境,500 ℃恒温炭化6 h后自然降温,制备得到水稻、玉米和油菜的秸秆炭,其全碳含量分别为512 g/kg,576 g/kg和449 g/kg.

-

本试验采用室内盆栽培养模拟实验进行,以期能够严格控制水分、温度和光照等试验条件. 称取1 000 g风干土,将油菜、水稻和玉米秸秆炭分别按照质量分数为1%,2%,4%的添加量与土壤充分混匀后装入塑料杯中,补加蒸馏水至田间饱和持水量的60%. 同时以未添加秸秆炭处理作为空白对照(CK),无菌膜封口,保持一定的透气性,培养杯底部中心打直径1 cm的小孔,置于室内进行为期3年的室内盆栽培养模拟实验. 共计10个处理,每个处理9次重复,每隔5 d用称质量法补水1次. 在培养后的12,24,36月时间点上破坏性取样(每次取3个重复),所取土样分别过0.15 mm孔径筛网,用于测定土壤全碳含量.

-

秸秆炭:pH值用复合电极电位法测定,V(水)∶m(秸秆炭)=10∶1[4];全碳用CHN元素分析仪(德国Elementar,Vario Macro)测定[4];孔容积、孔径、比表面积采用全自动气体吸附仪(ASAP2020)测定[4].

土壤:土壤全碳采用重铬酸钾外加热法测定[18].

-

秸秆炭降解率为:

式中:C0为培养前加入秸秆炭的纯碳量(g/kg),Ct为t时间表观残留碳量(g/kg).

秸秆炭降解半衰期为:

式中:

$K=-\frac{\ln C_t / C_0}{t} $ ,为降解速率常数(月-1);Ct为t时间表观残留碳量(g/kg);C0为培养前加入秸秆炭的纯碳量(g/kg),t为培养时间(月)[14-15]. -

将试验数据经Excel 2010整理后,用SAS 9.0统计软件进行数理统计,在符合正态分布的情况下进行one way ANOVA单因素方差分析,采用多重比较方法对数据进行差异显著性检验.

1.1. 供试土壤与材料

1.2. 试验设计与样品采集

1.3. 测试项目与方法

1.4. 秸秆炭的降解参数估算

1.5. 数据分析

-

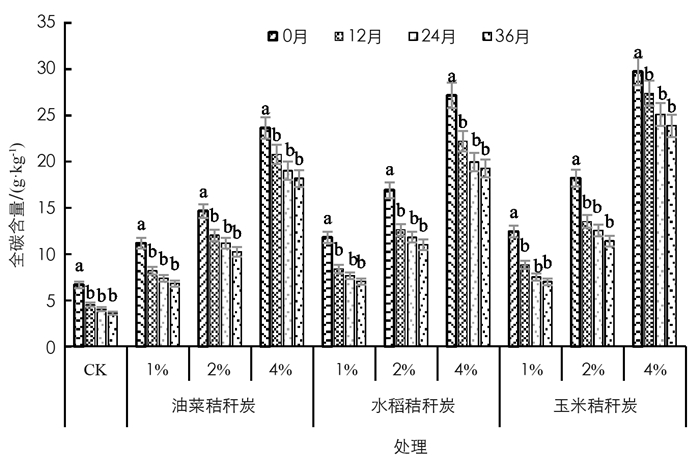

图 1是黄壤中添加油菜、水稻和玉米秸秆炭后黄壤全碳含量随培养时间的变化趋势图. 由图 1可知,在相同添加量的条件下,不同秸秆炭处理的黄壤全碳含量均表现为玉米秸秆炭处理最高,水稻秸秆炭处理次之,油菜秸秆炭处理最低. 3种秸秆炭以4%施入黄壤后,其全碳含量由初始的6.68 g/kg(CK)提高至23.65~29.75 g/kg,增加到3.5~4.5倍,对照全国第2次土壤普查不同养分含量分级标准[19]得知,全碳含量由原来的第4等级提高至第1等级,具有明显的增碳效果. 由图 1还可看出,黄壤培养到第12月时,其全碳含量骤降且与同处理的24,36月之间的差异无统计学意义. 说明秸秆炭被施入黄壤后,第1年是快速降解期,而后开始进入缓慢降解期.

-

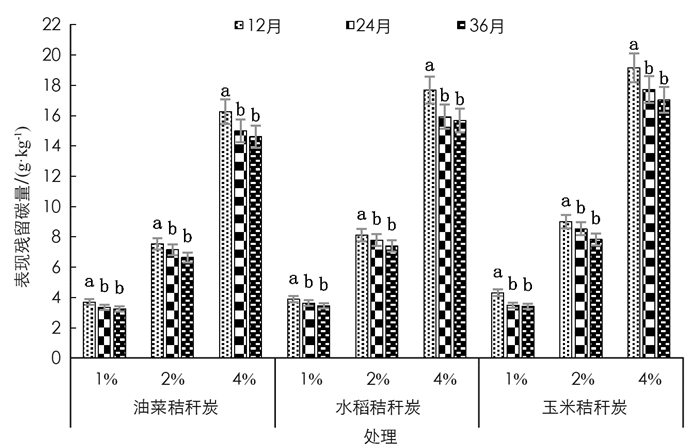

表观残留碳量即秸秆炭在黄壤中未分解的有机碳含量,是培养到一定时间节点时秸秆炭处理黄壤的全碳量与CK处理全碳量的差值[14-15]. 通过公式(1)计算可得出油菜、水稻和玉米秸秆炭处理黄壤的表观残留碳量(图 2).

分析图 2发现,不同秸秆炭施入黄壤后24~36月内,其表观残留碳量明显降低,且与12月的差异有统计学意义(p < 0.05). 在相同添加量下,秸秆炭在黄壤中的表观残留碳量从多到少依次为:玉米秸秆炭、水稻秸秆炭、油菜秸秆炭,但其有机炭残留[14-15]比例则相反,即有机炭残留量从多到少依次为:油菜秸秆炭、水稻秸秆炭、玉米秸秆炭,其平均值分别为80.2%,75.8%和72.0%. 说明在培养36月期间,不同秸秆炭的表观残留碳量取决于秸秆炭自身的含碳量,而残留比例取决于秸秆炭种类.

-

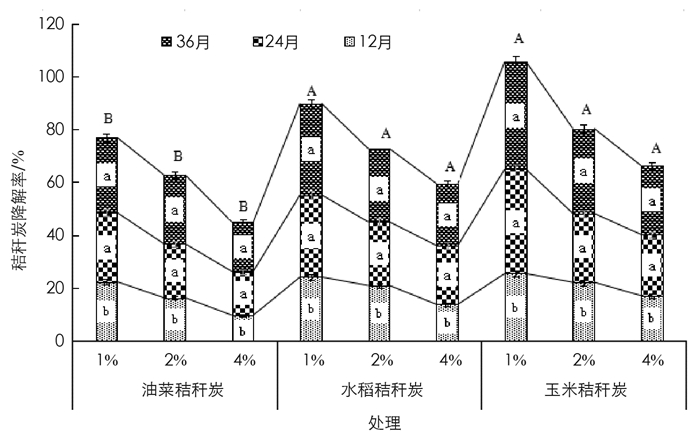

秸秆炭表观残留碳量的降低说明秸秆炭在黄壤中逐渐降解,其降解程度可用秸秆炭降解率来表征,其降解率越高,表观残留碳量就越少. 通过公式(2)计算可得出不同添加量的油菜、水稻和玉米秸秆炭的降解率(图 3). 由图 3可知,与培养12月相比,24月和36月的秸秆炭降解率显著增大(p < 0.05). 在相同添加量下,油菜秸秆炭的降解率显著低于其他处理,特别是4%添加量下,其平均降解率比水稻秸秆炭和玉米秸秆炭分别低4.9%和7.1%.

-

有机碳在土壤中的降解周期以降解半衰期来表征,其值由公式(3)计算得到,值越大说明降解周期越长、秸秆炭就越难降解. 由表 1可知,油菜、水稻和玉米秸秆炭的降解半衰期分别为58.5~98.4,47.3~72.0,36.4~63.5月,相当于4.9~8.2,3.9~6.0,3.0~5.3年. 从表 2中的培养时间可看出,秸秆炭培养时间越长,其降解半衰期的估测值越大,其培养时间每延长12月,秸秆炭降解半衰期平均延长28.7%~42.5%,这与图 1中秸秆炭在黄壤中培养到第12月时其全碳含量骤降而后下降缓慢相印证. 从秸秆炭降解半衰期的平均值可知,油菜秸秆炭的降解半衰期最大,特别是在4%添加量下,其半衰期是水稻秸秆炭和玉米秸秆炭的1.4倍和1.5倍.

2.1. 不同秸秆炭处理黄壤的全碳含量分析

2.2. 不同秸秆炭的表观残留碳量估算

2.3. 估算不同秸秆炭的降解率

2.4. 估算秸秆炭在黄壤中的降解半衰期

-

章明奎等[15]在青紫泥田中添加0.83%的玉米秸秆炭的研究证明,玉米秸秆炭的降解半衰期为15年以上,并且淹水条件较75%田间持水量下的降解半衰期要高出2年以上;也有研究推算土壤中黑炭的半衰期为100年左右[11],均明显高于本研究结果(表 1). 以往研究也证实,生物质的热解温度、炭化时间以及施用量等因素不同,其降解半衰期可相差10年左右[14]. 目前,虽然不同学者得出的生物质炭降解半衰期结果相差较大,但是生物质炭化后其降解半衰期可大大延长已得到充分肯定. 如:玉米秸秆的降解半衰期为0.68~0.88年,炭化前后其全碳含量可相差1.6~2.0倍,半衰期可相差20余倍[15]. 因此,秸秆炭化还田具有更高的增碳效果,是把碳稳定封存在土壤中的重要途径. 本研究中,油菜秸秆炭以质量分数为4%投入到黄壤中,黄壤全碳含量(23.65 g/kg)比CK(6.68 g/kg)提高了2.5倍,且降解半衰期最高,为8.2年. 说明油菜秸秆炭比水稻和玉米秸秆炭更有利于稳定固存在黄壤中.

秸秆炭的降解半衰期是稳定土壤固碳的重要参考依据. 本研究中秸秆炭降解半衰期随培养时间而波动,即秸秆炭在培养前期(12月)降解较快,后期(24月和36月)趋于恒稳(图 3). 综合以往研究可知:一是,微生物参与下的活性有机碳的优先降解增加了培养前期秸秆炭的降解比例. 秸秆炭组分是由绝大部分的非活性有机碳(惰性碳)[20]和少部分的活性有机碳[21]以及一定量的无机碳组成的[22]. 其中,非活性有机碳具有复杂芳环结构,碳水化合物相对较少[23],而活性有机碳作为有机碳的重要组分,它与固相的有机碳相比具有更多的活性点位[24],培养前期微生物会选择性地优先降解不稳定的碳水化合物[25-26]. 同时也有研究证实,接种微生物(未经过灭菌处理)时,不仅生物质炭的降解比例较不接种微生物(灭菌处理)时明显提高[27],而且还可增加生物质炭培养土壤中CO2的释放量[17]. 二是,秸秆炭中还含有一定量的以碳酸盐形态存在的无机碳[22]. 在本研究中供试土壤是pH值为5.96的酸性黄壤,此酸性环境可促使这部分碳酸盐发生溶解和分解,直接增加了培养前期秸秆炭的表观降解量(图 2). 综上所述,秸秆炭组分中的活性有机碳和无机碳的优先降解(分解)是导致培养前期黄壤总碳骤降(图 1)、秸秆炭降解半衰期偏小(表 1)的最主要原因.

本研究尚未建立准确估算秸秆炭降解半衰期的分析模型,且本试验为室内模拟实验,因与室外实际环境条件存在较大差异而使研究结果的说服力有所下降. 另外,本研究通过一种有机质匮缺的典型黄壤与秸秆炭混合耗氧培养过程中体系总碳的变化分析了3种秸秆炭在黄壤中的降解特征,其降解半衰期随培养时间的延长而波动. 因此,后续研究应预先去除秸秆炭中无机碳组分(如采用滴定法[28]),避免其在酸性黄壤中因发生溶解和分解而对有机碳降解规律产生影响;同时将室内模拟实验转为田间试验,重点研究其有机碳部分的降解特征及其影响因素,进一步明确秸秆炭在土壤中的降解周期.

-

1) 秸秆炭对黄壤的增碳效果取决于投入秸秆炭的纯碳量,即在同一添加量水平下,增碳效果从好到差依次为:玉米秸秆炭、水稻秸秆炭、油菜秸秆炭.

2) 不同秸秆炭在黄壤中的降解周期具有明显差异,油菜、水稻和玉米秸秆炭的降解半衰期分别为4.9~8.2,3.9~6.0,3.0~5.3年,平均为6.2,5.0,4.2年. 说明油菜秸秆炭具有更好的稳定性,更有利于碳封存.

3) 短期内模拟研究秸秆炭在土壤环境中的降解特征,其降解半衰期并非定值,而是随培养时间的延长而延长. 因此,需要进一步延长培养时间来确定降解半衰期趋于稳定的时间拐点,推算出更趋向于实际值的降解周期.

下载:

下载: