-

针对与农业起源密切相关的两种生业模式——植物强化利用和粟作植物驯化的成因,学者们提出了多种假说,如气候变迁说、人口压力说、气候变迁与人口压力及其他因素的联合作用说等[1-3]. 但这些假说都不能说明与这两种生业模式相关的诸因素,如气候、人口和文化等之间的因果关系,因此各种假说之间不可避免地出现矛盾和冲突. 于是就产生了如下课题:通过对华北地区旧-新石器过渡期气候变迁与人口压力关系的讨论和分析,研究和揭示其植物强化利用的成因;通过对华北地区新石器中期气候变迁、文化因素与人口压力之关系的考察,分析和研究其禾本科粟、黍等的驯化栽培与人口压力的关系以揭示其禾本科粟、黍等驯化栽培的成因.

全文HTML

-

关于史前时期植物强化利用的证据,基本上都是从其加工工具或器物上提取、分析得到的. 与此有关的加工工具主要有石磨盘、石磨棒等.

旧-新石器过渡期的中国北方的不少遗址中存在着与多种物质加工相关的石磨盘、石磨棒等工具. 目前国内发现的最早的石磨盘出自于陕西宜川龙王辿遗址,其木炭样品BA06005和BA06009的校正年代为距今25 190~25 854,24 772~25 498 a[4]. 山西沁水下川遗址发现3件磨盘,年代距今15 000~25 000 a. 据称还有石磨棒[5-6]. 山西省柿子滩第一地点上文化层发现的2件石磨盘,其文化层的年代为大约距今10 000~16 000 a[7]. 柿子滩第九地点发现石磨盘和石磨棒各2件[8]. 河北徐水南庄头遗址第一次发掘发现石磨盘和石磨棒,大致距今9 690~10 510 a[9]. 北京怀柔转年遗址发现石磨盘、石磨棒,其年代距今约为10 000 a(树轮校正)[10]. 北京门头沟东胡林遗址发现石磨盘、石磨棒,其年代距今9 500~10 500 a[11]. 山东沂源扁扁洞遗址第4层发现1件磨盘和2件石磨棒,采集人骨C14测定数据为距今9 600~11 000 a[12]. 河南新密李家沟遗址中层发现石磨盘1件,其年代为距今9 000~10 000 a[13].

柿子滩第一地点上文化层中的石磨盘、石磨棒有可能是用来加工颜料的[7]. 宋艳花等[14]曾对柿子滩遗址S9地点(11 350~12 756a BP)的石磨盘残留物的微痕分析结果说明其石磨盘和磨棒的加工对象主要是草本和栎属植物,这两种植物的淀粉粒占据了淀粉粒总量的73%. 其中草本植物主要为黍亚科(subfamilies panicoidea)和早熟禾亚科(subfamilies pooideae),栎属植物则主要为橡子,其他淀粉粒属于茎和豆科植物. 因此石磨盘及石磨棒曾经是多种植物类食物的加工工具. 除了柿子滩第九地点的石磨盘、石磨棒外,下川也有1件石磨棒可能用于植物加工[15]. 东胡林、南庄头都有这方面的证据,且东胡林浮选的结果表明采集的对象有禾本科种籽和坚果类[16-17].

以上资料表明在末次冰后期至末次冰期后华北地区的人们已经利用包括禾本科或其他草本种籽、栎属、坚果类等植物资源,并经过碾磨使肠胃容易吸收以便提高其营养价值,堪称“植物的强化利用”[1].

-

关于植物强化利用的成因,首先,需要研究和引述国外的考古学、人类学论著中可供参考借鉴的资料;其次,因为气候因素——气候变迁事件对史前文化的发展起着极为重要的作用,所以针对旧-新石器过渡期华北地区植物强化利用的例子,需要就其相关文化与彼时发生的有关气候变迁事件的年代进行对比研究;最后,还需要对有关的气候变迁事件与人口压力问题两者的关系进行定性分析.

-

人们何以要进行植物的强化利用,促成这一行为的原因是什么呢?从澳大利亚的例子看,人们利用种籽主要是干旱地带的特征. 那里尽管种籽的产量大,但即使干旱地带的群体,都更加喜欢块茎和水果. 因为前者需要强化劳力,在将强化劳力计算在内时,回报率不高. 种籽的优点在于它的可靠性和储藏性,澳大利亚土著在干旱时节其他主食回报率降低或需要储存食物时会强化利用种籽[1],在非洲,多比·昆人利用一种叫做Mongongo的坚果,而且在非洲的干旱地区,野草种籽在当地的群体的食谱中占有重要地位(在食物中占有28%的份额)[18]. 劳伦斯·基利等[3]对狩猎采集者食谱的一项跨文化分析也表明依赖种籽和坚果的群体倾向于被发现于干旱地区. 凯瑟琳·莱特等[1]在讨论黎凡特地区(Levant)采集经济向农业过渡问题时认为其成因之一是干旱的气候.

-

国外的考古学、人类学的资料说明导致植物强化利用产生的原因是干旱. 那么本研究就不可避免地会涉及到华北地区旧-新石器过渡期的干冷事件.

从气候的演变来看,华北旧-新石器过渡期包括3个主要的时段,即“末次冰期”“末次冰期-全新世过渡期”及“全新世变暖期”. 末次冰期是一个气温波动起伏变化很大的特殊时段. 气候的这种快速波动在15 000~110 000 a BP期间发生了23次,被称为D-O颤动. 全新世变暖以来,也发生了一系列变冷的事件. 根据北大西洋深海沉积物中的冰漂沉积(ice-rafted debris,IRD),在8 000 a BP以前发生过4次,它们分别出现于11 100,10 300,9 500,8 200 a BP,具有突变性,一般持续数百年,幅度有限[19]. 且末次冰期向全新世过渡期中有两个特别的阶段与本研究的讨论关系较为密切,它们是老仙女木期(Oldest Dryas)和新仙女木期(Younger Dryas). 新仙女木事件是发生在大约距今12 900 a前开始的一次气候快速变冷事件. Bond等人研究标定的时间为11 500~12 900 a BP,Brauser等人认为是在11 590~12 680 a BP. 在整个末次冰期气候背景下,北大西洋共发生了6次强烈的冰川漂移事件,基本上都发生在末次间冰期(大约0.13 Ma BP~74 000 a BP)之后,其年代依次为60 000,50 000,35 900,30 100,24 100,16 800 a BP. 根据格陵兰的冰芯记录,几次大的Heinrich事件使大气温度在冰期气候条件下又降低3~6 ℃[20].

根据以上资料可以归纳出一系列末次冰期、间冰期至8 000 BP的变冷事件,其年代分别为:60 000,50 000,30 590,30 100,24 100,16 800,11 500~12 900或11 590~12 680,11 100,10 300,9 500及8 200 a BP.

从华北旧-新石器过渡期诸文化与以上末次冰期、间冰期至8.0 ka BP的一系列事件进行的年代对比(表 1)中可得到如下结果:龙王辿(距今25189~25854年、24772~25498年左右)之年代、下川(距今15 000~25 000,13 000~24 000年.)之起始年代与24.1ka BP的事件之年代相对应一致(12万年以来格陵兰岛GISP冰芯氧同位素记录显示24.1ka BP事件的起始年代在25 ka BP)[19];柿子滩第一地点上文化层(距今10 000~16 000年)的起始年代、或者其上限年代(原思训等认为是16 630 a BP)与老仙女木期(16 800 a BP)事件之年代相对应一致[7];柿子滩遗址S9地点(11 350~12 756 a BP)之始末年代与新仙女木之年代(Younger Dryas年代为11 500~12 900 a BP或11 590~12 680 a BP)相一致;扁扁洞遗址第4层(距今9 600~11 000年)之起始年代与11 100 a BP事件之年代相对应一致;南庄头(距今9 690~10 510年)之起始年代,东胡林(距今9 500~10 500年)之起始年代与10 300 a BP事件之年代接近. 另外,裴李岗文化遗存中发现的石磨盘、石磨棒亦具有丰富的粟族种籽和橡籽淀粉证据[21]. 裴李岗文化(公元前5 500~6 200年)之起始年代与8 200 a BP事件之年的相对应一致[22].

夏正楷等对山西吉县柿子滩遗址进行的年代测定和袍粉分析表明,该遗址所在的黄河中游地区,在9 400~35 100 a BP期间始终是草原环境. 其中17 000~35 100 a BP属末次冰期且气候寒冷干燥,为荒漠草原环境,晚期出现寒冷较阴湿的草原环境;11 900~17 000 a BP属末次冰消期早-中期,以温和干燥的草原植被与温和半干燥的、生长有少量落叶阔叶树的草原植被多次交替为特征;10 500~11 900 a BP再次出现寒冷干燥的冰期气候,为荒漠草原环境[23].

以上的资料亦显示黄河中游地区(山西、山东、河南、河北和陕西大部)在9 400~35 100 a BP期间始终是草原环境,完全不同于今天的暖温带落叶阔叶林环境. 早期石磨盘、石磨棒出现的下川(距今15 000~25 000,13 000~24 000 a)除了接近17 000 a BP外的大部分时段的文化,还有龙王辿(距今25 189~25 854,24 772~25 498 a左右)、柿子滩第一地点上文化层(距今10 000~16 000 a)、柿子滩遗址S9地点(11 350~12 756 a BP)等文化都处于干旱或半干旱的草原环境中.

-

葛全胜的著作《中国历朝气候变化》中有着“冷抑暖扬的文明韵律”的表述[19]. 应该说在针对农业产生以后的情况时这种表述无疑是正确的,但针对前农业时期的植物强化利用的出现过程时它就不应该被粘(nián)连而推论. 上面的资料说明干冷气候才是华北植物强化利用的主要成因,因此须将基于此点对彼时的人口压力问题进行讨论.

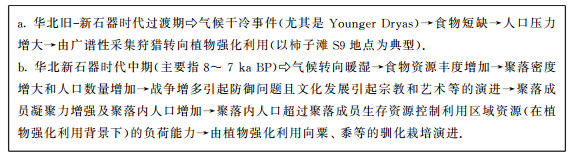

在新-旧石器过渡时代和新石器早期,华北地区不存在向复杂的社会结构转变的问题,人们采集植物块根茎,狩猎野生动物[24]. 人口应该随着食物资源丰度的增加而增加,且当聚落成员对其“生存资源控制利用区域”内的资源利用达到上限时,食物资源的丰度是随着气候的好转(气候向温暖湿润的方向变化)而增加的,此时人口数量、食物的丰度及气候环境大体是相适应的,故应该不存在多大的人口压力问题. 同理,人口应该随着食物资源丰度的下降而减少,当聚落成员对其生存资源控制利用区域内的资源利用达到上限时,食物资源的丰度是随着气候的恶化(气候向寒冷干燥的方向变化)而下降的,此时人口数量下降的速度可能慢于食物短缺的速度.因为当食物量减少时,人们首先采取的应对措施必然是减少个人每天的进食量,但他们应该不会马上饿死. 如此就出现人口数量和食物供应量上的矛盾——新-旧石器过渡时期的人口压力问题. 由于大型动物和块根茎类食物减少,人们转向小型动物资源的利用,且对禾本科、坚果类资源进行强化利用来补充食物的不足(图 1a)[24].

然而人类的这种根据食物资源的变化对其生业模式进行选择和再创造的能力应该源于其业已具备的内在禀赋. 约翰·耶伦认为多比·昆人的富于韧性、擅长在许多选择之间进行维持和作出抉择的品质在人类进化过程中具有非常积极的选择价值[25]. 这种内在禀赋之端倪,亦可从非洲智人利用鸵鸟蛋壳储水的例子窥测到[26].

上面的讨论说明干冷事件引起人口压力,遂导致华北旧-新石器过渡期至新石器早期的植物强化利用. 但还需考察华北新石器中期的情况.

2.1. 国外有关植物强化利用成因的考古学、人类学资料

2.2. 旧-新石器过渡期部分文化与干冷事件的年代对比

2.3. 旧-新石器过渡期人口压力及相关问题的讨论

-

为了分析和研究新石器中期华北地区禾本科粟、黍等的驯化栽培及其与人口的关系,我们需要调查和引述有关的证据材料,考察和研究新石器中期该地区聚落之间是否存在着广大的无人居住区域以及旧-新石器过渡期至新石器中期该地区因气候变迁导致的聚落密度和聚落内人口数量的变化等问题,考察和研究彼时聚落内人口是否大量迁出的问题以及可能影响人口大量迁出的文化——宗教、艺术等方面的因素.

-

华北新石器中期的遗址里也发现了不少的植物强化利用的遗存. 张永辉[21]对裴李岗遗址、沙窝李遗址、岗时遗址、莪沟遗址、石固遗址的15件石磨盘的残留物淀粉粒进行的取样分析. 其结果显示15件石磨盘上共发现了1 500多颗淀粉粒,可鉴定淀粉粒中比例最多的是橡子,占到总数的42.80%,其次是小麦族(23.89%). 杨玉章等[27]对河南唐户遗址裴李岗文化的6件石磨盘、2件石磨棒和8件陶炊器残片表面附着的残留物进行了分析,结果显示有分别来自于小麦族、粟、水稻、栎属、莲属等的淀粉粒. 这说明在新石器中期伊始升温不显著时植物强化利用仍被作为重要的营生模式.

华北新石器中期文化的不少遗址里也发现有关粟、黍等驯化的遗存(表 2):

1) 沙窝李(裴李岗文化7 500~8 200 a BP)[22]. 1981-1982年进行的试掘和发掘中在遗址第二层距地表 0.5 m深处发现一片比较密集的粟的碳化颗粒,分布面积约0.8~1.5 m2[28].

2) 月庄(后李文化7 400~8 300 a BP)[22]. 在2003年3~6月的发掘期间,采集了一批以后李文化为主的土壤样品进行浮选. 浮选中发现的黍被认为是驯化黍的早期形态. 且炭化种子中,栽培植物约占约31%,种类包括稻谷、黍、粟和无法鉴定种属的黍族[29].

3) 贾湖(裴李岗文化7 500~8 200 a BP)[22]. 1991-1992年在一些红烧土块上发现10余例稻壳印痕,并被确认为栽培稻. 1994年9月以后判定本遗址先前出土的较完整的43粒炭化米中的42粒为栽培稻[30].

4) 磁山(磁山文化7 300~8 100 a BP)[22]. 1976年的发掘中发现其中的62个长方形灰坑有粮食堆积,堆积厚度现存0.3~2.0 m. 如H346(在T79③层内),坑口距地表深0.85 m,坑口长1.1 m,宽0.9 m,深3.65 m. 伶伟华折合计算出磁山遗址粮食质量达6.9万kg. 王建革进而推算出当时亩产不过50 kg,人均年占有粮食量为166.5 kg[31].

5) 大地湾(大地湾文化7 000~7 900 a BP)[22]. 大地湾一期仅见黍,粟始见于大地湾二期[32].

以上资料又显示在中国新石器中期的人们在从事植物强化利用的同时,又开启了一种新的生业模式——禾本科驯化和栽培. 对禾本科驯化、栽培成因的讨论需要继续沿着与人口压力相关的问题入手.

-

当聚落的成员在其生存资源控制利用区域内对其植物资源的采集利用和禾本科、坚果类资源的强化利用已经达到上限且同时又遇到干冷事件而面临人口压力时,他们将如何应对?人们最先想到的办法可能就是将聚落内部的过剩人口“迁出”,即将过剩的人口迁出本区域去找到更多的可居住点及可利用资源. 例如,民族考古学显示了多比·昆人是在三四十个临时营地之间来回迁移[25]. 坡利·维斯纳也记录了一个案例,在一次饥荒中,一个桑人部落将半数成员迁往远方的Hxaro以避免成员饿死. Hxaro伙伴并不是住在一起的50人层次的群体,他们是住在别处(40 km以外)的人. 罗宾·邓巴[33]认为这正好是热带狩猎-采集族群生活的平均半径.

采取将聚落内部的人口迁出这种对策的理由,主要在于原来的广谱性采集-狩猎和植物的强化利用这两种攫取性生业模式要比后来的任何生产性的生业模式操作起来简单易行得多. 不过这就需要满足一个条件,即其聚落成员生存资源利用控制区域周围存在着大片空地.

R.Naroll认为新石器时代的人均住宅面积为10 m2左右,聚落人口密度大约为每10 000 m2 150人,个人生活空间为67 m2,家庭规模5~6人,维持一个150人左右规模的部落群体需要约333.5 hm2土地[34]. 由此计算出新石器时期平均150人的聚落的总面积=0.5×10 000×0.000 666 6=3.4 km2,也就是说当时的聚落成员生存资源控制利用区域总面积平均为3.4 km2左右.

裴李岗文化主要分布在河南省境内,目前发现的遗址约100多个,河南省的面积为167 000 km2,则167 000÷100=1 670 km2,即单个聚落分布总面积为1 670 km2,这说明其生存资源控制利用区域周围平均空地大约为1 666.6 km2左右. 整个旧石器末至新石器早期中国华北既已发现的遗址不超过20个,如鹅毛口、于家沟、东胡林、转年、南庄头、龙王辿、柿子滩、下川、李家沟和扁扁洞等. 它们的分布横跨陕西、山西、河南、河北、山东及北京市五省一市,总面积大约90.9万km2,则90.9÷20=4.545万km2,说明平均周围空地大约为4.5万km2.

现代采集狩猎族群中,以多比·昆人的聚落总面积作为参照,按照约翰·耶伦给出的资料,最远的一个坚果林—临时性新营地距永久性水源—大本营的距离为18.1 km,则18.1×18.1=328 km2,即其聚落生存资源控制利用区域总面积(包括聚落成员居住地面积)不超过500 km2[25]. 然而罗宾·邓巴在其著作中谈到在现代狩猎—采集民族的一个贸易网络中,有9个到10个这样的150人的群体,其分布范围覆盖了50 000 km2的土地,即一个150人的群体的分布总面积为5 000 km2[33].

以上例子都说明旧-新石器过渡期至新石器中期聚落人口生存资源控制利用区域面积远小于聚落总分布面积,聚落之间有着很大的空地或无人区域.

那么当聚落的成员在其生存资源控制利用区域内,对其植物的采集利用及禾本科、坚果类资源的强化利用已经达到上限且同时又遇到变冷事件而面临人口压力时,除了将聚落内的过剩人口迁出之外还有没有别的应对措施呢?对此设问在涉及到其具体论据资料之前我们须暂时存而不论,搁置起来. 这种方法不同于埃德蒙德·胡塞尔的现象哲学的“搁置”,它是符合科学精神的[35-36]. 关于当时人口迁出的情况,我们只能从对旧-新石器过渡期至新石器中期聚落内人口数量的变化的分析中得知.

-

由于没有确切或详细的考古证据帮助我们计算旧-新石器过渡期华北诸遗址的人口数量,所以在讨论中我们不得不借助于国外来的民族学资料作为参考.

考古学家根据考古记录的分析结果认为典型的社区是猎人们过夜的营地,社会人类学家也认同此说. 这些现代狩猎—采集人群的营地一般有30~50人. 坡利·维斯纳给出的案例显示一个桑人居住的群体大约50人. 罗宾·邓巴也认为在狩猎族群中,50人层次最明显的特征是一个集体过夜的理想规模[33].

至于华北新石器中期聚落的人口数量,按照R.Naroll的方法进行估算(表 3).

1) 磁山. 将以上磁山6.9万kg粮食(考古发掘碳素颗粒折合结果)并作一年的口粮,按照R.Naroll的方法可以计算出当时的人口:138 000÷333≈414(人). 也可以计算出遗址面积:414×67=27 738(m2).1977年试掘时发现80 000 m2,但这个面积包含了非磁山文化遗存[37].

2) 裴李岗. 裴李岗遗址的面积为大约20 000 m2,主要为裴李岗文化遗存面积[38]. 也可估算出其人口为:20 000÷67≈299(人).

3) 唐户(裴李岗文化). 其裴李岗文化遗存20~30万m2,估算人口为200 000÷67≈2 985(人)[39].

4) 沙窝李. 1982年试掘时估计面积10 000 m2,则估算人口为10 000÷67≈149(人)[40].

5) 贾湖. 1984~1987发掘时估计面积55 000 m2,估算人口为55 000÷67≈803(人)[41].

6) 白家村(大地湾文化). 1980~1984发掘时估计面积120 000 m2,估算人口为120 000÷67≈1 791(人)[22].

7) 小荆山(后李文化). 1991年发掘时估计面积100 000 m2,估算人口为100 000÷67=1 493(人)[22].

以上诸遗址平时人口的均值计算(去掉一个最高值2 985,去掉一个最低值149):(414+299+803+1 493+1 791)÷5=960(人).

以上资料显示新石器中期聚落的人口数量比旧-新石器过渡期及新石器早期增长了数十倍,这就说明可能在其数量不超过一定上限时有一部分增加了的人口并未迁出去,而是聚居在原有的聚落之内. 于是又产生了这样的问题:如何解释人口增加和人口压力发生的原因呢?前者当然应该是气候由相对干冷转向暖湿(该温暖期的后半段为7 000~8 000 a BP[42]),而后者以气候转向暖湿又不时地发生干冷事件为前提条件和背景,但同时还涉及到另一个问题——阻止人口迁出其原来的生存资源控制利用区域的充分理由. 至此在我们讨论的问题中可以暂时略去气候变化因素,只针对以上两种攫取性生业模式(采集狩猎和植物强化利用)发挥殆尽时遇到人口压力的应对策略,故可以将3.2节中搁置的设问句修改为与之等价命题的设问句:遇到人口压力的某一聚落的成员们,面对其生存资源控制利用区域内植物的被采集利用及禾本科、坚果类资源的被强化利用业已达到其上限,同时又面对后文将要谈到的因素阻止了该聚落人口的迁出以致聚落内的人口压力难以缓解时,如何应对?养活聚落内更多的人口的能力可能因气候变化(由干冷转为暖湿)引起的食物的丰度增加而提高,但以上的诸多案例中关于驯化和栽培的考古证据显示出了另一种可能性,即该能力是在上面人口超负荷局面渐渐出现的境况下由人类逐渐创造出的单产更高的生业模式——禾本科的驯化和栽培带来的(图 1b). 禾本科的驯化和栽培与先前的植物强化利用相比为单产更高的生业模式,是因为禾本科的驯化和栽培还涉及到育种和施以粪便等有机肥环节,而这两个环节对作物增产的作用是显而易见的,这一点正好可以通过王璐璐等近来的研究中有关为某些作用育种的实验结果以及杜雨欣等近来的研究中有关尿素对某些作物生长的作用的结论进行证明[43-44].

禾本科的驯化和栽培与农业的起源密切相关. 崔建新等[42]认为全球农业的同时起源都得益于全新世初期突然变暖的气候条件,但气候条件应该不是唯一的原因. 分析当时的遗址分布,人口的集居可能是一个重要的原因. 然而引起人口集居的原因又是什么呢?

-

依据3.2中计算的结果,旧-新石器过渡期至新石器早期华北地区单个聚落分布总面积平均不少于4.545万km2,新石器中期华北地区单个遗址的先民聚落分布总面积平均为1 670 km2,显然新石器中期的聚落分布密集度比新石器早期增大了数十倍. 这种聚落密集度的增大势必导致战争风险的增加. 例如作为武器的骨器类如骨镞、骨匕在新石器早期的遗址中只发现于南庄头,但在新石器中期的遗址中却普遍有发现,如白家村、关桃园、裴李岗、石固、贾湖、后李、磁山等[22, 41-45]. 特别是磁山,1978年的发掘中得到骨镞73枚,骨匕23枚[31]. 出自于属于稍晚一些的文化——零口文化的零口遗址之第二期的编号M21(7270~7300a BP)的人骨,其骨骼被骨器损伤29处,所发现的骨器多由弓箭射出,具有较大的速度和能量[46].

罗宾·邓巴认为接近150人群体层次的功能主要在于保护生存区域食物来源,交换有关资源产地的信息,防御邻近同类的侵犯(战争假说)等. 战争假说是最有可能的功能. 人们依托群体能够进行有效的防御,防御并不一定是积极的行动,但大型群体的威慑力才是最重要的[33].

然而群居的压力是很有害的. 如群体内部成员的争吵会引起雌性成员的内分泌紊乱,及至丧失受孕机会. 缓解40~50个个体数量以下的群体群居压力的主要手段就是成员间的相互梳理(毛发). 这种行为会激发大脑分泌安多芬. 剑桥脑神经专家巴里·克韦恩等的实验也支持这种行为能带来积极作用的结论[33]. 将50人凝聚在一起就要依靠有音乐、包括吟唱和萨满教舞蹈等仪式的活动. 萨满教舞蹈可以使恶化的关系得以修复[33]. 但问题是新石器中期出现了比旧-新石器过渡期至新石器早期大得多的群体(其成员数量大多不少于960人的30%),这就相当于将柿子滩25处化石点中的10~20处(每处约30~50人)的人群聚居在一个点上[8]. 此时吟唱和萨满教舞蹈产生的凝聚力量是远远不够的. 怎样减缓更大的人类群体(不小于150人)中个体所受到的压力和伤害,从而阻止群体规模变大之后走向分裂呢?罗宾·邓巴认为是通过人类文化活动的进步达到这一目标的. 他给出了以下几种文化活动方式:第一,物质文化(表现为新的艺术形式和个性化的装饰)复杂程度的增加;第二,定期举办集体性舞蹈(不同于萨满教舞蹈)、歌唱之类的活动;第三,定期地举行教义性宗教活动. 世界上的数千种宗教可以分为迥然不同的两大类,即萨满教和教义宗教. 前者为体验型的宗教,后者则是与神圣空间(例如寺庙或教堂)、祭祀、神学、神以及正规仪式等. 在全世界范围内,游牧或狩猎-采集族群依然信仰着萨满教,而固定居所的社会群体则无一例外地信奉教义性宗教[33].

在华北新石器中期诸文化中也存在着相关的艺术(包括音乐)、宗教等方面的考古学证据(表 4).

1) 大地湾文化. 大地湾文化发现彩陶. 大地湾文化的彩陶代表了一种艺术风格[22].

2) 裴李岗文化. 贾湖遗址墓葬多达349座,随葬骨笛发现25支,刻画龟甲、陶塑. 《中国考古学·新石器时代卷》的编者认为骨笛的发现对中国新石器时代音乐状况的研究提出了新的课题. 贾湖房基发现的龟甲明显与奠基和祭祀有关系. 在随葬中也发现龟甲. 《中国考古学·新石器时代卷》的编者认为龟灵崇拜已经渗透到了人们生活的各个方面[22].

3) 磁山文化. 兹山文化中发现猪狗骨架放在粮食堆积的底部[22]. 王仁湘认为这是有一定的宗教意义的[47]. 有人根据磁山组合坑内组合物的分布、形式和特点,认为与某种原始宗教指导下的特殊活动——祭地祈年有关系[48].

4) 兴隆洼文化. 其白音长汗发现一尊石雕人像,被称为“女神像”[49]. 由于在西拉木伦河发现了更多的这类石像,《中国考古学·新石器时代卷》的编者认为以神像为内容的祭祀活动在兴隆洼文化中有一定的普遍意义. 查海遗址还发现120 m2的大型房址,其中有成组的非实用性石、陶制品. 大型房址南面的基岩上还发现了用红褐色石块堆塑成的一条龙的形象. 且龙腹以南发现了3个祭祀坑和10座墓葬. 兴隆洼文化的年代为7 400~8 200 a BP[22].

以上的考古遗存基本满足了罗宾·邓巴提出的阻止群体分裂的3种文化活动方式:陶塑、彩陶对应“物质文化复杂程度的增加”;骨笛对应“舞蹈及歌唱之类的活动”;其宗教文化遗存,特别是兴隆洼文化的宗教文化遗存显示了祭祀架构,神、宗教或祭祀场所的存在.

下载:

下载: