-

近20年,课程改革经历了从“双基”到“三维目标”再到“核心素养”的变化过程,其中的变迁基本上体现了从学科本位到育人本位的转变[1].

《普通高中化学》(人教版)中关于有机物物理性质的介绍零散地分布在各个章节中,只有在烷烃、烯烃、卤代烃、醇、羧酸这些章节中出现了物理性质递变性的简要分析,缺乏整合;宏观递变性与差异性背后的微观原理可以用选择性必修二第二章中“分子结构、分子间的相互作用”进行阐释,但缺乏针对性与系统性;选择性必修三第一章第二节中介绍了有机物分离与提纯基本方法,这些方法利用了有机物物理性质的差异,但这个性质的应用前置于知识的学习. 总之,知识的碎片化、因果关系的隔离化、知识与应用的颠倒化导致有机物物理性质的学习难度陡增,学生出现机械记忆、浅层投入学习的现象. 为落实化学学科核心素养,有必要开展有机物物理性质教学研究.

全文HTML

-

以2020年5月第1版人教版选择性必修三“有机化学基础”第二章第三节“芳香烃”中对苯的物理性质介绍为例,“苯是一种无色、有特殊气味的液体,有毒,不溶于水,易挥发,沸点80.1 ℃,熔点5.5 ℃,常温下密度0.88 g/cm3”,高中阶段常见的关于有机物物理性质的描述见表 1.

有机化合物的物理性质,常作为分离、检别和鉴定有机物质的方法基础,特别是找到分子结构和某些物理性质的关系后,某些物理性质也像化学性质一样可以用来判明或测定物质的结构,因此,对有机化合物物理性质的深入理解,在学习和工作中具有重要意义[3].

物质的物理性质取决于分子间作用力、分子本身的电子及核间作用,也就是说取决于分子本身的结构,而“分子结构与性质”模块出现在选择性必修二第二章中,按照“位—构—性”的思维模型,有机物物理性质与分子结构的学习是互为表里的逻辑关系,若想掌握各类有机物的物理性质的相似性与递变性,需要在结构化学的基础上,从分子的结构及分子间作用力的角度进行阐述.

-

《普通高中化学课程标准》(2017年版2020年修订)中关于有机物的物理性质的内容要求与学业要求分别为:

① 必修课程主题4“简单的有机化合物及其应用”:认识乙烯、乙醇、乙酸的结构及其主要性质与应用;

② 选择性必修二“物质结构与性质”中的主题2“微粒间的相互作用与物质的性质”:根据微粒的种类及微粒之间的相互作用,认识物质的性质与微观结构的关系;认识分子间存在相互作用,知道范德华力和氢键是两种常见的分子间作用力,了解分子内氢键和分子间氢键在自然界中的广泛存在及重要作用;能根据共价分子的结构特点说明简单分子的某些性质;能说明分子间作用力(含氢键)对物质熔、沸点等性质的影响;

③ 选择性必修三“有机化学基础”中的主题2“烃及其衍生物的性质与应用”:认识烷烃、烯烃、炔烃和芳香烃的组成和结构特点,比较这些有机化合物的组成、结构和性质的差异;认识卤代烃、醇、醛、羧酸、酯、酚的组成和结构特点、性质、转化关系及其在生产、生活中的重要应用;

-

《普通高中化学》(人教版)必修第二册、选择性必修三“有机化学基础”中零散地介绍了有机物的物理性质,仅有少数简略地介绍了物理性质的递变规律(表 2).

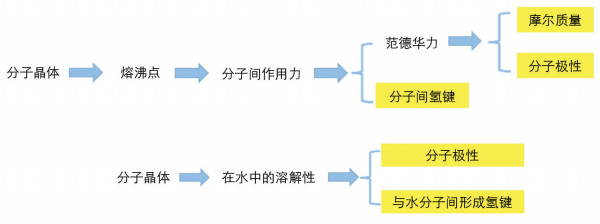

由于有机物属于分子晶体,所以在人教版选择性必修二“物质结构与性质”第二章第三节“分子结构与物质的性质”中介绍了分子结构、分子间的作用力与分子的物理性质之间的关联,有助于建立有机物物理性质相似性与递变性的认知模型(表 3).

《普通高中化学》(人教版)选择性必修三的第一章第二节“研究有机化合物的一般方法”中介绍了分离、提纯有机化合物的常用方法,有蒸馏、萃取和重结晶等,这些分离、提纯方法的原理基础即为有机物的物理性质,主要为熔沸点和溶解性(表 4).

1.1. 含义、变化规律及其用途

1.2. 课标分析

1.3. 教材分析

-

知识都具有内在结构,即知识的内在构成,具有“符号表征、逻辑形式、意义”这3个不可分割的组成部分. 在知识的内在结构中,符号是知识的外在表达形式,是知识的存在形式,即符号存在;逻辑形式是知识构成的规则或法则,逻辑形式是人的认识成果系统化、结构化的纽带和桥梁,是认识的方法论系统;意义是知识的内核,是内隐于符号的规律系统和价值系统. 只有把握住符号、逻辑形式、意义之间的内在关联,才能从整体上理解知识和掌握知识[4].

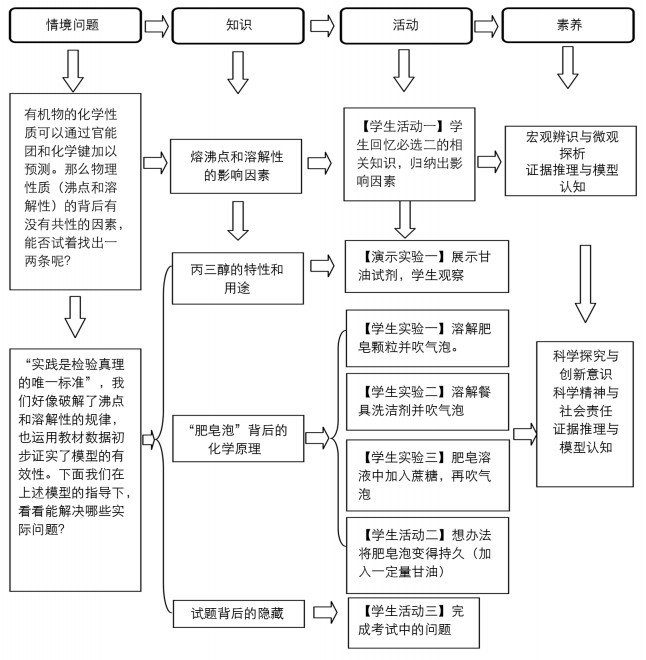

现以一堂作者执教的公开课为例,具体阐述在高三化学一轮复习课堂中,如何以情境为抓手,激发学生学习兴趣;以问题为驱动,促使学生深入挖掘;以试题检测为手段,提升学生核心素养.

人教版(2019年)《普通高中化学》选择性必修三中,关于卤代烃、醇、醛和羧酸的物理性质分散在教材的各章节中,“太过零散、不成体系、没有规律、篇幅较短、不是重点、考得好像不多……”是很多教师对有机物物理性质的普遍认识. 因此,在平时教学中教师对物理性质的教学并不重视,当时间不够的时候,可能会忽略对这部分知识的教学. 教材正文和课后习题几乎没有涉及对学生物理性质掌握情况的考查,没有提供展现学生学习效果的机会. 化学课堂教学既要重视知识的建构,又要重视知识与方法的迁移,在解决真实化学问题的活动中,为学生提供化学学科核心素养的表现机会[5].

相对于化学性质,物质的物理性质更加零散,学生在学习时普遍反映无法聚焦,抓不到重点,结构和物理性质间找不到联系,遇到真实问题时不知道应该调用哪一部分知识可以促进解决. 零散的知识不能形成素养,更不能迁移. 因此,作者认为有必要整合教材,凝练核心概念,抽提思维模型,方便学生的随时提取使用,进而促进真实情境下问题的解决.

以在烃分子R中引入其他原子G(X,O,N等)变为烃的衍生物为例,其结构可以表示为:

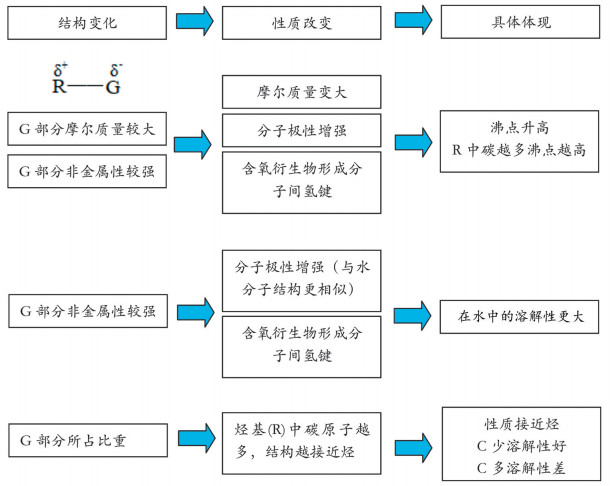

引入其他原子后,有机物的物理性质(熔沸点、溶解性等)出现了怎样的变化?这时需要将烃及其衍生物的物理性质以及结构化学中分子晶体的物理性质进行知识重构,建立物理性质的影响因素思维模型(图 1).

按照以上的思维模型,可以从结构决定性质的角度分析出引入其他原子后有机物在物理性质上的变化(图 2).

奥苏伯尔认为,学习的实质就是学生认知结构的组织和重新组织,组织和重新组织的过程就是新旧知识相互联系、相互作用的过程. 教育形式的知识,是教育内容经过分化、重组、整合而形成的富有教育意义又能帮助学生以能够理解的方式进行学习的知识序列[6].

-

学科情境指的是学科知识产生、提出、发展的条件、背景、过程或故事. 从教学的角度讲,学科情境是对促进学生学习、理解、消化、建构学科知识的具有社会化色彩的学习环境的概括,如果说学科知识是形成学科素养的载体,那么学科情境则是学习学科知识的载体. 学科知识要转化为学科素养,离不开学科情境的介入和参与. 在真实情境中解决真实问题,是反思与创新的逻辑前提. “能教”表明教师关注学生已有的认知经验,并将其作为生长点,引导学生主动探究新知;“善教”要求教师通过教学针对某一问题生成特定的真实情境,在师生、生生的共同参与下对原有的知识体系进行重构,以发现原有知识的“另一面”[7].

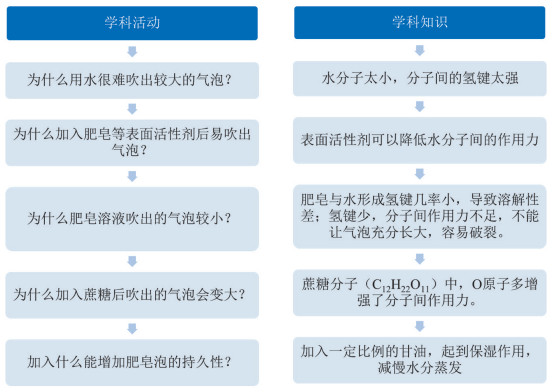

苏霍姆林斯基曾说[8],学习如果具有思想、感情、创造、美和游戏的鲜艳色彩,那它就能称为孩子们深感兴趣和富有吸引力的事情. 泡泡机制造的晶莹剔透、绚丽多彩的泡泡承载了每个人童年的梦想与欢乐,但只用水很难得到又大又持久的泡泡. 如何利用有机物的结构与物理性质,制作出无毒无污染的“超级泡泡”,既可以充分调动学生的感官与积极性,又可以将有机物的结构与物理性质进行系统的整合. 为了探寻“超级泡泡”的配方,需要学生从泡泡的产生、泡泡破裂的原因入手寻找让泡泡更大更持久的方法,再结合所学的有机物的结构和物理性质,寻找无毒无污染且符合要求的原料,多次试验得到最佳“超级泡泡水”配方.

学科情境应成为学生的思维发生处、知识形成处、能力成长处、情感涵育处,创设情境就是构建课程知识内容与学生的生活、经验、情感、生命相接的过程. 情境的创设要基于生活、融入情感、内含问题、激发联想、阐明知识. 设置真实背景和挑战性任务,促使知识结构化、功能化、素养化,利于学生构建认识模型和经验图式,建构理解、提高能力、发展素养,使核心素养具体化、整合化[9].

-

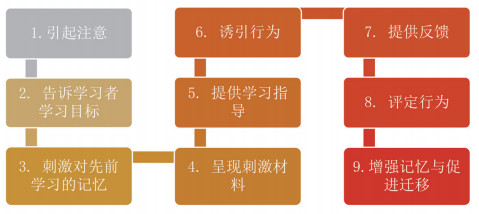

如果说学科知识是学科核心素养形成的主要载体,那么学科活动则是学科核心素养形成的主要路径. 学科活动指的是学科完整学习所需要的一系列认知的、社会的和行为的活动. 从教学的角度讲,学科活动这一概念蕴含着这三层意思:第一,强调学生的主体性;第二,强调过程性和任务性;第三,强调体验和感悟. 教学活动的设计一般遵循如图 3所示的步骤.

教学模式为“三环六步”教学程式,即主题环节中选择主题与规划方案、探究环节中活动探究与创制作品、表达环节中成果展示与交流评价[10]. 实际教学中以学科活动为主线和明线,学科活动中的问题解决暗含的则是层层递进的学科知识.

核心素养导向的学科教学强调有意义的学习过程. 有意义学习实质就是符号所代表的新知识与学习者认知已有的适当观念建立非任意和实质性的联系. 有意义学习需要学习材料必须具有逻辑意义,学习者自身必须具有有意义学习的心向(如积极主动建立意义关联的倾向)、具有与新知识进行关联的先行知识并能够积极主动地将新旧知识进行关联[11]. 学生在3年内由浅入深地学习有机物相关的知识,随着学生抽象思维逐渐发展,高中课程对学生的抽象思维提出了越来越高的要求. 若学生的思维发展缺乏指导,就会降低其学习的认知投入,陷入机械记忆和反复练习,不愿意花太多时间去总结以加深对知识的理解. 这提醒教师需多关注高二年级学生在学习中的情感变化,防止学生从“高情感—适度投入型”转变为“浅层投入型”[12]. 图 4为以重构后的有机物物理性质这一知识模块为例,介绍如何设计核心素养导向的学科教学活动,实际教学的情境线、知识线、活动线、素养线见图 5.

-

核心素养导向的学科考评包括综合多种形式的过程性评价和终结性考试评价. 2014年国务院“关于深化考试招生制度改革的实施意见”中明确要求:“依据高校人才选拔要求和国家课程标准,科学设计命题内容,增强基础性、综合性,着重考察学生独立思考和运用所学知识分析问题、解决问题的能力. ”近年来高考命题在情境创设上显示了两大走向和特点:第一,创新试题情境设计,注重考查信息处理能力;第二,试题素材紧密联系实际,突出考察应用能力. 选取以下几道高考试题进行核心素养导向下的有机物物理性质的核心知识的检验与运用(表 5).

2.1. 核心素养导向的学科知识重构

2.2. 核心素养导向的学科情境创设

2.3. 核心素养导向的学科活动设计

2.4. 核心素养导向的学科考评

-

核心素养导向下的有机物物理性质的融合人教版选择性必修二结构和选择性必修三有机的相关知识,以童年生活中的经典游戏为情境引入,将情境—知识—活动—素养整合在一起,极大地提升了学生的化学核心素养. 通过核心素养导向下的有机物物理性质的的学习,归纳出影响物理性质的关注点,落实宏观辨识与微观探析、证据推理模型认知、动态观念与平衡思想的核心素养;通过生活中的小实验,落实科学探究与创新意识;最后利用科学家的发现,激发学生学习兴趣,践行科学精神与社会责任.

下载:

下载: