-

全球变暖已是不争的事实,IPCC第六次报告指出自1950年以来,全球大部分有观测资料的区域极端降水呈增加趋势,未来随着碳排放量的增加,将会出现更频繁更强烈的极端降水[1]. 西南地区包括云贵高原大部、青藏高原主体、横断山区、川西高原及四川盆地,境内地貌类型多样,地势高差大,是典型的气候脆弱区和气候多变区[2]. 受东亚、印度季风环流、青藏高原环流和复杂的地形地貌影响,这里极端降水发生频繁、局部差异大、变化复杂,易发生山体滑坡、泥石流、洪涝等气象灾害[3-4],尤其是近年来,西南地区旱涝灾害性事件频发,极端降水事件日益增多[5-8],研究西南地区降水气候特征,尤其是暖季暴雨的时空格局及变化,可加深对于全球变暖背景下西南地区降水及旱涝灾害变化规律的认识,对于有效防范极端降水、保障社会经济的可持续发展有重要意义,同时可为西南地区气候预测提供线索,并为气象防灾减灾提供决策服务依据.

关于西南地区降水的研究成果较多,而暴雨研究多为某一省份的暴雨气候特征或者暴雨过程个例分析,关于西南暴雨气候整体变化特征的研究相对较少. 研究表明西南地区降水整体而言东部和南部多、西北少,四川西部存在一个多雨中心,受地形地貌和山脉走向影响,境内多雨区和少雨区交错分布[9-11]. 文献[12-14]指出近60年来西南降水呈下降趋势,其中云南下降最明显,西南地区70.08%区域年均降水量呈减少趋势,仅有21.97%区域降水量增加. 暴雨研究方面,文献[15]指出西南地区暴雨主要集中在盆地西部、川东北、滇南和黔西南及黔东北地区,且近年来呈增加趋势;文献[16]等研究表明西藏地区暴雨自东南向西北逐渐变小;文献[17]等指出川渝暴雨主要发生在四川盆地,盆地暴雨由东向西明显递减;而贵州短时强降水整体呈东多西少、南多北少的分布特征[18];此外,大量研究表明近年来西南地区降水呈频次减小、强度增加、降水总量增加的趋势,极端降水增加速率为0.017/10a[19-22],降水集中度增大的同时旱涝风险也在增大[23].

综上,虽然关于西南地区降水时空变化的研究成果较多,但研究者基于不同研究目的选择的气象站点数量不同,大多采用的是年代资料较短的月降水资料,对于贵州、云南、四川、重庆、西藏不同暴雨标准分区域的研究相对较少;此外,由于西南地区下垫面复杂,降水分布极不均匀[24-26],需要针对不同区域做细致的分析以便能提供精准的对策及建议;近年来随着高时空分辨率站点数据资料的普及使用,使得西南地区暴雨更为精细的研究成为可能. 鉴于此,本文利用中国地面气候资料日值数据集,从高原区、非高原区两个角度对贵州、云南、四川、重庆、西藏年均降水、降水日数及暖季暴雨强度、暴雨日数等要素的空间分布特征与时间演变规律进行了详细分析,以期对西南地区降水的时空变化事实形成清晰完整的认识,为天气预报服务及气候预测提供参考.

全文HTML

-

研究采用中国地面气候资料日值数据集(V3.0),该资料包含中国824个基准、基本气象站1951年1月—2017年12月的逐日气象数据,目前该资料已替换为699个气象站自建站以来的观测数据. 虽然观测年份未达2022年,但是对于研究降水的气候态时空变化特征已足够,且824站版本资料的空间分辨率更高,因此采用前824站的版本数据.

-

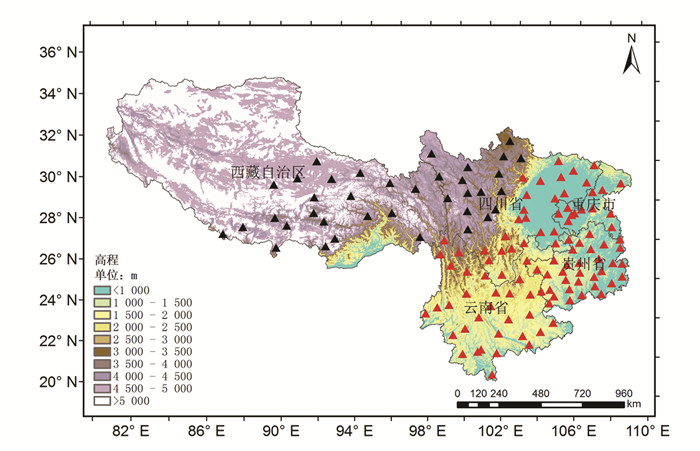

研究区为贵州、云南、四川、重庆、西藏,其中西藏西部由于站点极其稀少并未在研究之列. 根据研究需要、站点缺测情况及资料完整性,选取5个地区136个站点1968—2017年逐日降水量分析了50年的年降水特征以及4—10月(暖季)暴雨气候特征.

-

本文中日降水量是指20—20时的累计降水量,当日降水量≥0.1 mm表示有降水,并记为一个降水日;日降水强度(文中记为降水强度)为总降水量与总降水日数的比值,同样地,暴雨降水强度为暴雨降水量与暴雨总日数的比值. 由于高原降水量级比我国东部地区相对小,即使没有达到暴雨量级(≥50 mm)也常常会造成当地滑坡泥石流等灾害,因此考虑到高原地形及降水的特殊性,本研究将高原日降水量不低于25.0 mm的降水规定为暴雨[27],由此将贵州、云南、四川、重庆、西藏划分为高原地区(1区,37个站)非高原地区(2区,99个站),图 1为研究区的地形及站点分布,其中黑色三角为1区,红色三角为2区.

-

本文对相关降水空间分布特征分析采用多年平均值统计方法,在降水年代际变化的分析中用到了线性回归统计方法.

1.1. 数据来源

1.2. 数据筛选

1.3. 相关定义标准

1.4. 统计方法

-

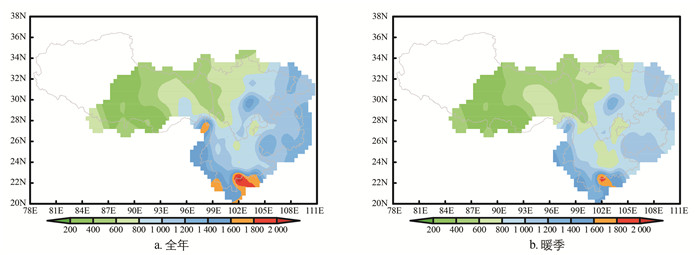

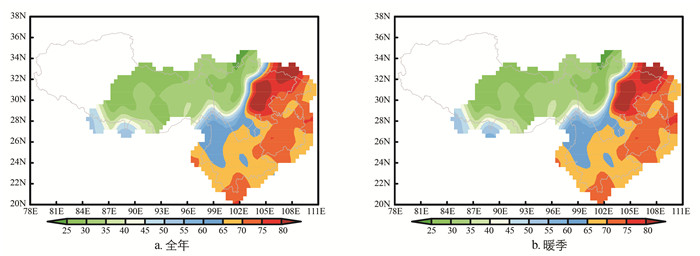

西南地区年均降水量及暖季降水空间分布皆不均匀,多年平均年降水量(图 2a)和4—10月(暖季)降水量(图 2b)分布较为一致,皆自西北向东南增加,这与文献[9]得出的结论一致. 年均降水量最大值位于云南江城为2 100 mm,最小值出现在西藏南部藏南谷地,约为270 mm. 云南地区年降水量自东北向西南方向增大,南部和西部降水量在1 000 mm以上,中部、北部及东部降水量约600~900 mm,西北和东北最小约610~680 mm. 贵州地区除西北部年降水量约800~900 mm外,其余皆在1 000 mm以上. 重庆地区东南部最大值约1 300 mm,其他区域约990~1 200 mm. 四川地区年降水量整体而言西部小于东部,东部降水量在800 mm以上,最大值位于盆地和高原过渡地区的雅安和乐山地区,为1 600 mm以上;川西高原地区年降水量约为500~900 mm,最小值在巴塘为466 mm. 西藏地区年降水量大值区位于东部,约为610~780 mm,其他地区约为270~580 mm,其中西藏中部南端的聂拉木,年降水量637 mm左右,与邻近站(约273 mm)相差较大.

暖季降水日数(图 3b)与年降水日数(图 3a)空间分布较为一致. 其中川西高原东北至盆地西部、重庆的西部、南部及贵州为年降水日数大值区,约150 d以上;四川东北部及重庆北部为小值区,约110~140 d. 西藏地区年降水日数为大小值间隔分布,西藏中部为小值区,约58~76 d,西藏东南部横断山脉至云南西缘及南缘一带为大值区,在150 d以上,其中最大值为贡山站(约214 d)和云南屏边(约205 d),表明一年中接近2/3的时间皆有降水发生. 西藏东部与四川西部交界处至云南北部与四川西南部交界处为小值区,约90~135 d,最小值为四川巴塘站(98 d)和云南元谋(90 d). 由此可见,年降水日数与年降水量在这5个地区分布都极不均匀,地区间差异较大,降水日数和降水量大值或小值区并不完全对应,说明降水量的大(小)不仅与降水日数多寡有关,还与降水强度有关系.

统计显示,贵州、云南、四川、重庆、西藏大部暖季降水量占年降水量85%以上,其中西藏西部、中部及东北部、四川大部分地区(除盆地东部和南部部分地区外)暖季降水量占年降水量90%以上. 贵州东部及横断山脉位于云南和西藏交界附近区域暖季降水量占比约为70%~80%,聂拉木占比约69%,而西藏的日喀则和拉萨站暖季降水量占比近100%. 表明除部分特殊地形外,贵州、云南、四川、重庆、西藏暖季降水量占全年的4/5左右,其中高原地区暖季降水量占比尤其大,为95%左右. 暖季降水日数占年降水日数的比值空间分布与暖季降水量占比相似,但比值相对较小. 贵州、重庆以及四川东北部地区暖季降水日数占比约为57%~70%,云南地区主要占比约70%~85%. 盆地西部区域间差异大,有的占比65%左右,有的占比75%左右;川西高原、云南西北部及西藏大部暖季降水日数占比80%以上,云南东部及中部约为75%~80%,川西高原约80%~90%. 结合前面暖季降水量占比可知,暖季降水强度比其余时间段大,降水效率更高.

-

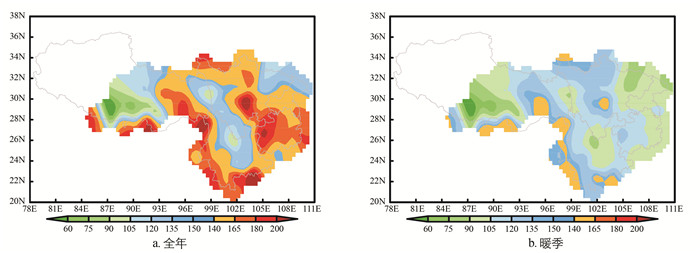

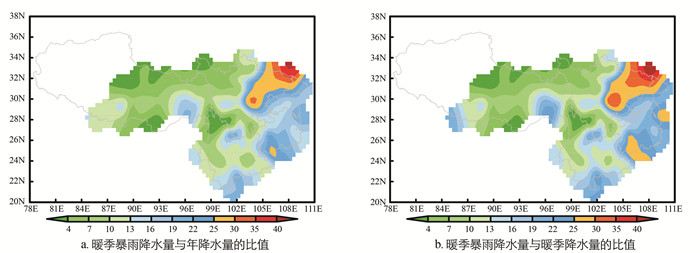

暴雨是极端、小概率事件,是不同尺度地形与大气环流相互作用的结果,具有很强的区域性特征[28]. 在全球气候变暖背景下,研究暴雨有助于揭示气候变化对于发生极端降水事件的影响[29]. 西南地区年暴雨降水量(图 4a)和暖季暴雨降水量(图 4b)的空间分布极为相似,量值接近,非高原地区几乎完全一致,只有高原个别地区(聂拉木和横断山脉西段—雅鲁藏布江大峡谷)量值及范围稍有不同. 西南地区大部年均暖季暴雨量约为100~300 mm,有多个大值中心,分别为云南南部江城站(约499 mm)、贵州南部望谟(约339 mm)、四川盆地西部雅安站(约539 mm)和盆地东部万源站(约432 mm);高原年均暖季暴雨量比非高原地区小,高原及云南北部、中部暴雨量在100 mm以下,其中川西高原西北部、西藏东北部及中部暴雨量在50 mm以下,多年平均暴雨最小值出现在云南德钦,约为4~5 mm,表明这里偶有暴雨发生. 高原地区聂拉木站附近年暴雨量超过100 mm,而该站暖季暴雨只占年暴雨量的50%左右,说明聂拉木站其他时段也有暴雨发生且不比暖季暴雨弱. 此外,西南地区大部暖季暴雨均占年暴雨的95%以上,四川大部、西藏中部、贵州西部及重庆北部部分地区暖季暴雨量占比达100%,说明这些地区暴雨几乎都发生在暖季.

年暴雨(图 5a)和暖季暴雨(图 5b)日数空间分布极为一致,且与暴雨量空间分布也一致. 年暴雨日数大值中心在峨眉及雅安一带,有6 d左右,次大值区位于盆地东北部至重庆东部、贵州西南部、西藏东南部和云南南部,为4 d左右. 统计结果表明,川渝、贵州以及西藏大部分地区暖季暴雨日数占全年暴雨日数95%以上,这与暖季暴雨量占比基本相同. 由此可见,研究暖季暴雨基本可以代表全年暴雨特征.

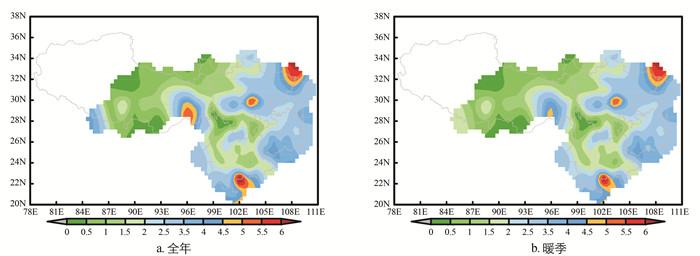

暴雨的强度更能直观体现对流降水强弱特征. 从西南地区暴雨强度可以看到,年均暴雨(图 6a)和暖季暴雨(图 6b)强度的值域范围空间分布一致,年暴雨强度除横断山脉外基本与地形分型一致,即以第一阶梯和第二阶梯地形为分界. 川西高原和西藏大部分地区暴雨强度在30 mm/d左右,西藏东南部比中部暴雨强度大,其中西藏南部个别地区如聂拉木和帕里暴雨强度接近50 mm/d. 第二阶梯地形中,年暴雨强度基本在60 mm/d以上,其中降水强度最强出现在四川盆地西部及东北部,为80 mm/d以上,盆地其余地区、重庆及贵州大部在70 mm/d以上,四川攀西及云南地区约60~70 mm/d;横断山脉地区暴雨强度约为30~60 mm/d,说明横断山脉地区暴雨强度差异较大,这可能与复杂多变的下垫面地形有关. 此外,西南地区由于地形复杂,很多地区降水又体现了其较强的局地性,比如西藏东南部和聂拉木、横断山脉、云南江城、四川盆地西部及东北部等地区.

-

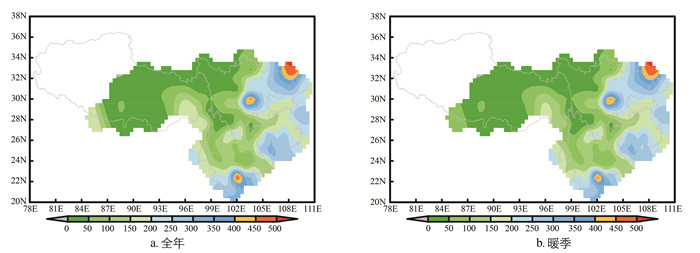

文献[30]指出暴雨占比与暴雨频数的年代际跃变不完全一致,能说明暴雨频数对降水总量变异的重要性. 贵州、云南、四川、重庆、西藏暖季暴雨降水量占年降水量(图 7a)和暖季降水量(图 7b)的空间分布比较一致,除了大、小值区域的值和范围稍有不同,其余暴雨量值和范围基本空间分布基本相同. 这里仅对暖季暴雨降水量占年降水量具体空间分布做详细分析,暖季暴雨降水量在四川盆地西部及东北部占比25%以上,其中盆地东北部占比最大达36%,盆地西部雅安一带地区占比33%;重庆东北及西北部占比20%~25%,贵州东部占比约为14%~20%,西部占比约为20%~25%,云南地区大小值间隔分布总的来看西南较大约为10%~20%,东部为10%左右,西北部约为5%~10%;川西高原和西藏地区所占比例跨度大,有的占比17%左右,有的占比3%左右且分布不均,局地性强.

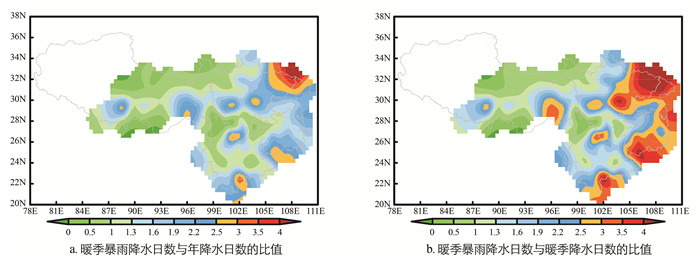

暖季暴雨降水日数占年降水日数(图 8a)和暖季降水日数(图 8b)的空间分布也较一致,只是某些大、小值区域的值和范围稍有不同. 暖季暴雨降水日数占年降水日数最大值中心为4%,最小值中心不足1%;重庆和贵州中南部为2%左右,其余局部区域为1%;云南西南地区约为2%~3%,云南其他区域主要为1%左右,只有局部地区为2%. 由此可以看到,高原大多数地区暴雨降水对年降水贡献相对较小,盆地暴雨降水占比较大,占年降水的约25%~35%.

上述结果进一步表明研究暖季暴雨基本可以代表西南地区全年暴雨特征.

-

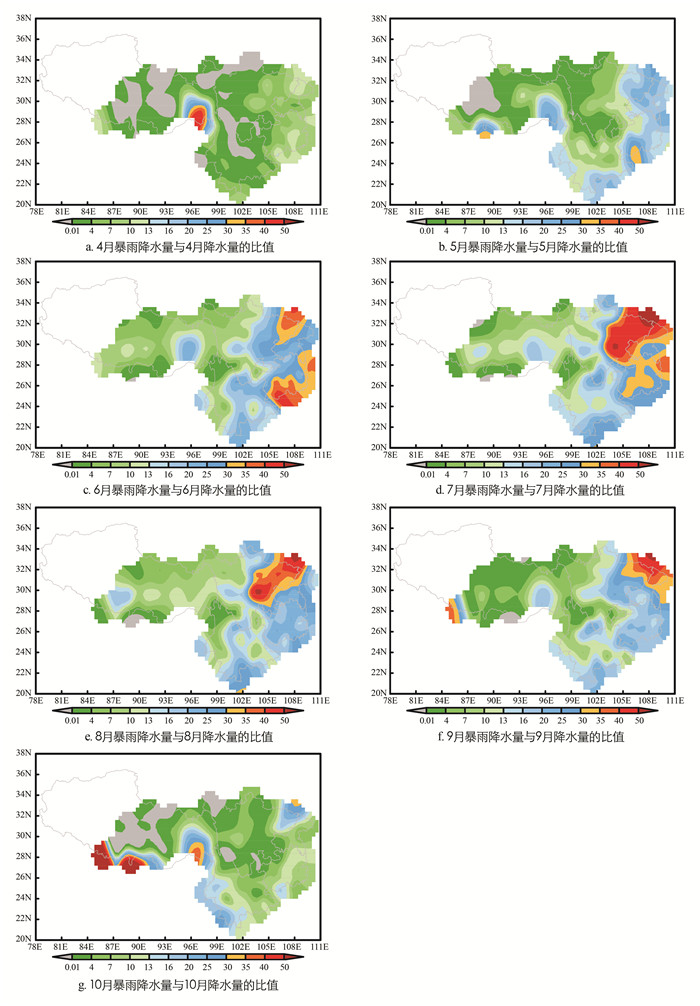

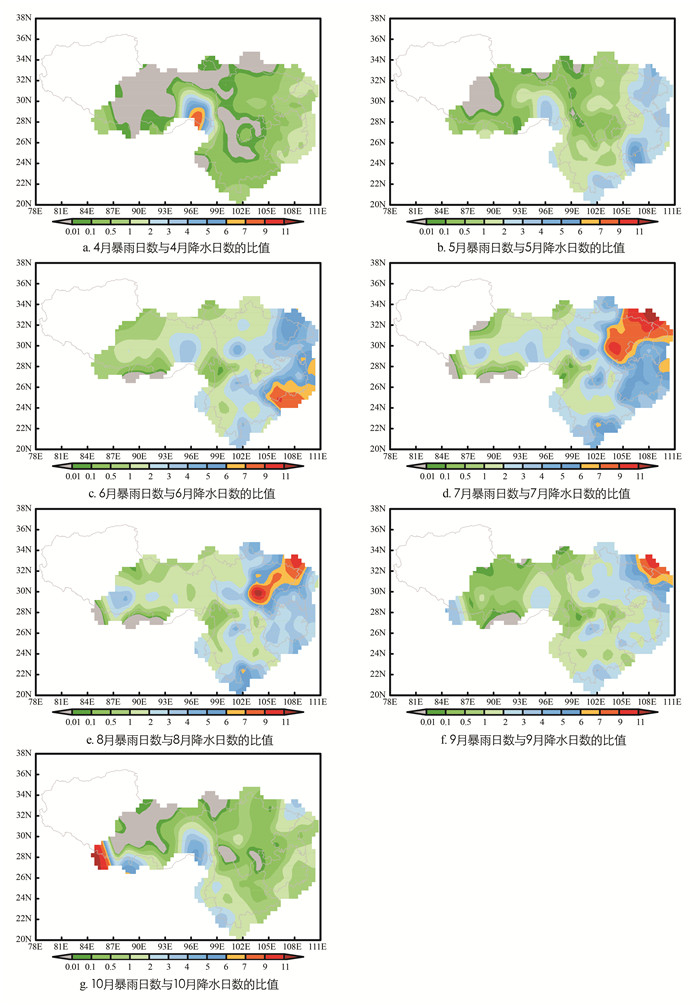

为深入了解暖季暴雨特征,对暖季各月暴雨空间分布特征进行研究. 暴雨日数占比表示统计时段内暴雨出现频次的历史概率,暴雨量占比是指统计时段内降水中暴雨的贡献率[31],将两者结合暖季各月暴雨发生总次数分析,有利于进一步认识不同月份暴雨日数、暴雨量、暴雨强度发生贡献概率的气候规律.

从暴雨量与暴雨日数占比(图 9-10)空间分布变化可见,同月份的暴雨日数及暴雨量占比空间分布相对一致,只有部分区域的大小值域范围稍有不同;暴雨日数及暴雨量占比整体呈现出随月份增加先增加后减少的特征,但在青藏高原和云南部分地区则表现为随月份推进暴雨发生和贡献率先增减不一的特征,这可能与高原地区复杂的下垫面有关.

从暴雨量占月降水量比值(图 9a-g)空间分布可以看到,1区暴雨贡献相对2区弱,西藏大部暴雨降水占比随月份的推进呈现先增加后减少特征,部分地区则有着迥然不同的特征,如西藏察隅和波密附近暴雨量占比随着月份增加先减少后增加,而聂拉木和帕里4-8月的暴雨量都较小,但9月开始突然大幅增加,占月降水量的50%以上. 2区大部暴雨贡献随月份先增加后减少,其中四川非高原区域的暴雨占比由东向西增加,7、8月份占比最大位于盆地区域,局部地区暴雨降水贡献达50%以上;重庆暴雨分布相对均匀,7-8月暴雨量大值中心主要在北部,9月转移到东北部,月占比最大值约为30%~40%;贵州暴雨占比最大值出现在6-7月,其中贵州南部6月占比达最大值约为30%~40%;云南地区暖季降水中暴雨贡献量较其他地区小,4月云南北部区域鲜少有暴雨发生,暴雨主要发生在5-10月,且南部略多于北部,夏季暴雨量占比最大,主要发生在云南南部及东部地区,9-10月暴雨贡献大值中心为云南东部、西部及南部地区.

从暴雨日数逐月占比(图 10a-g)和暴雨发生总次数来看,除西藏前述几个地区外,西南大部暴雨日数占比随着月份增加呈先增加后减少的分布特征. 暴雨日数在7月达到最大面积,之后开始减弱缩小,到10月暴雨日数范围及值域分布与4月和5月空间分布相似. 其中西藏地区暴雨日数比值大值区随月份的增加表现出自东往西逐渐增加扩大,并在夏季之后逐渐往东退回的特征,这应该与南亚高压和西太平洋副高副热带高压强度和位置变化有关. 四川、重庆、贵州和云南地区的暴雨日数占比基本随着月份的增加也自东向西逐渐增大扩展,并逐渐在盆地西部和东北部、贵州南部、云南南部及川西高原南部达到最大,其中最大值中心为8月的盆地西部边缘雅安地区,比值为11%以上,9-10月暴雨日数占比迅速减小. 总而言之,西南大部分地区暴雨降水主要受大尺度天气环流系统如西太副高、南亚高压的影响,但局部地区同时也会受地形下垫面影响,呈现出独特的暴雨气候特征,如西藏地区的林芝、波密、察隅、聂拉木等局地区域.

2.1. 不同时段降水空间分布特征

2.2. 不同时段暴雨空间分布特征

2.3. 暖季暴雨占比分布特征

2.4. 暖季暴雨量及日数占比分布特征

-

文献[32]研究指出西南地区夏季暴雨有明显的增加趋势,文献[33]利用极端气候指数计算表明我国夏季暴雨日数存在显著的增加趋势,文献[34]研究表明我国夏季暴雨有显著的年代际变化,其中青藏高原暴雨增多. 我们分区域研究了贵州、云南、四川、重庆、西藏的暴雨年代际变化和线性回归特征,以探索西南地区不同季节暴雨的变化趋势.

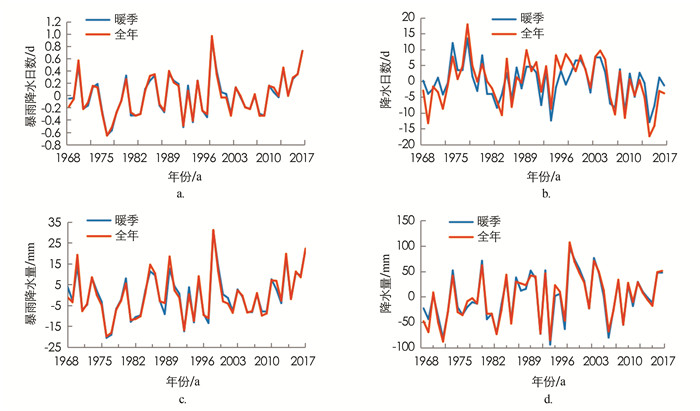

图 11为高原地区(1区)全年和暖季的总降水和暴雨的降水量、降水日数距平年代际变化,由图可见暖季、年暴雨日数(图 11a)和暖季、年降水年际变化(图 11b)趋势稍有不同,暴雨日数整体呈增加趋势,偏多偏少年份变化相对均匀,而年降水日数总体而言呈弱下降趋势,尤其是2005年之后基本以偏少为主. 暖季、年暴雨降水量(图 11c)年际变化与年降水量变化趋势较为一致,整体皆呈增加趋势,且与暴雨降水日数偏少偏多年分布一致,意味着高原上暴雨降水量主要取决于暴雨日数多少,这与文献[35]等研究成果颇为一致.

高原地区降水日数距平月波动较大,除3、4、5月为增加趋势外其余月份皆为减少趋势,而降水量除了12月为减少趋势外其余月份皆为增加趋势,说明在高原地区降水日数虽然减少,但降水总量却呈增加趋势,表明降水的极端性变强. 对于暴雨日数而言,暴雨日数只在10月有微弱减少,其他月份皆为增加趋势,暴雨量在7月有微弱减少趋势,10月也有所减少,其他月份都是增加趋势,这进一步说明高原地区降水量的增加有暴雨级别降水增加的贡献.

-

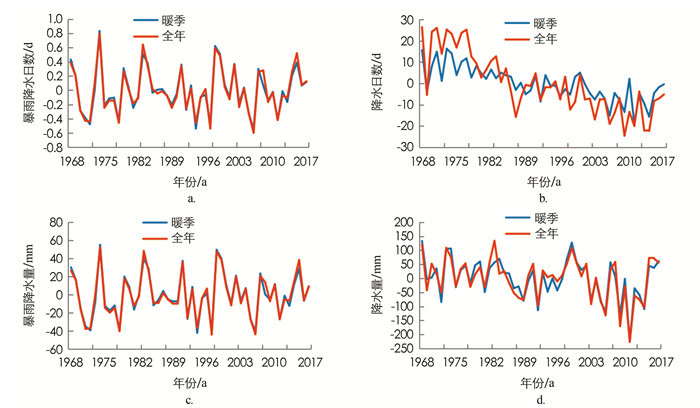

图 12为非高原地区(2区)全年和暖季的总降水及暴雨的降水量和降水日数的距平年际变化. 由图可见暖季和年暴雨日数(图 12a)及暴雨降水量(图 12c)变化趋势较为一致,皆为微弱的增加趋势,偏多和偏少相间分布且较为均匀. 而暖季和全年降水日数(图 12b)与降水量(图 12d)变化趋势一致,皆为减少趋势,尤其是降水日数近50年整体呈明显下降趋势,2000年之后几乎都为减少,这和高原地区降水日数年际变化特征规律差异显著,降水量在2015年后呈偏多趋势,这表明非高原地区暴雨降水虽然稍有增加,但不足以弥补其他量级降水减少引起的降水总量的减少.

此外,非高原地区逐月降水日数皆为减少趋势,但月降水总量除1、3、6、10和12月为增加外,其他月份皆为减少趋势. 暴雨降水日数及暴雨降水量除6月和10月稍有增加外,其他月份皆为减少趋势,说明非高原地区暴雨日数的增减关系着暴雨量的增减.

3.1. 高原地区暴雨距平年代际变化

3.2. 非高原地区暴雨距平年代际变化

-

本文采用中国地面气候资料日值数据集(V3.0)中1968—2017年逐日降水资料,对西南地区136个测站的暴雨时空变化特征进行了分析研究,结论如下:

1) 西南地区大部年暴雨量和暴雨日数与暖季空间分布极为相似,且量值接近,其中暴雨量约为100~300 mm,总体而言呈东多西少的空间分布. 暴雨日数约为1~4 d,局部达6 d以上. 除横断山脉外,西南地区年均暴雨和暖季暴雨强度的空间分布基本与地形分型一致,即以第一和第二阶梯地形为界,第一阶梯地形中川西高原和西藏整体暴雨强度在30 mm/d左右,第二阶梯地形年均暴雨强度约60 mm/d以上,其中暴雨强度最大为四川盆地西部及东北部部分地区,在80 mm/d以上;横断山脉由于下垫面复杂多变,暴雨强度差异大、局地特征明显.

2) 西南地区暖季暴雨占年降水、暖季降水比值总体上呈东多西少空间分布,有多个大值中心且分布不均,其中非高原区占比约为15%~25%,四川盆地东北部占比最大,达36%;高原区占比大多在10%以下且跨度大,分布极不均匀. 暖季暴雨日数占年降水日数最大值中心为4%,最小值中心不足1%,表明暴雨虽然发生较少,但降水效率高. 西南大部暖季暴雨量及日数占年暴雨的95%以上,部分地区能达100%左右,因此研究暖季暴雨基本能代表全年暴雨特征.

3) 西南地区暴雨日数及暴雨量占比整体呈现出随月份增加先增加后减少的特征,但在青藏高原和云南的部分地区则表现为随月份推进暴雨发生和贡献率增减不一的特征. 西南大部分地区暴雨占月降水比值随月份推进先增加后减少,而在西藏的察隅和波密占比值随月份推进却先减少后增加,聂拉木和帕里则基本呈现递进增加.

4) 时间变化上55 a来高原地区暖季和全年暴雨日数和暴雨降水量呈弱的增加趋势,而降水总量呈增多趋势的同时降水日数却在减少,表明高原地区暴雨降水量主要取决于暴雨日数多少,且降水的极端性增强. 非高原地区与高原地区有明显的差异,暖季和全年暴雨日数和暴雨降水量均呈微弱的增加趋势而年降水总量和降水日数呈减少趋势,说明非高原地区暴雨降水虽然有所增加,但是不足以弥补其他量级降水减少引起的降水总量的减少.

下载:

下载: