-

自唐宋以来,中国园林史的记录多见于小说、方志、辞赋和杂记中,从明代开始记录正史起,各种园林著作相继问世,《园冶》作为中国历史上最重要的一部园林理论著作,被列为世界造园名著之一,在园林史研究中占据举足轻重的地位.园林史界针对《园冶》展开了大量的研究,角度、层次、类型不断的丰富细化与深入,研究成果呈现“百花齐放、百家争鸣”的态势.然而在各个阶段以及研究主体都有特定的时代背景、学术思维与研究视角,各种成果形式纷繁复杂缺乏整合,研究内容重复与罗列,研究产生的导向价值参差不齐.同时,《园冶》研究成果多依赖于学者自我述评,多形成于自身的经验与判断,容易导致对《园冶》研究总体领域的客观性与整体性把握不足.如何厘清现有《园冶》研究成果的知识基础、演进历程和研究脉络,洞悉现有研究态势,彰显《园冶》在中国园林史学中的研究价值与时代意义则成为关键之所在.

近年来,科学知识图谱软件广泛应用于揭示学科历史发展动态与研究热点当中,相较于传统的文献计量方式,科学知识图谱软件能够快速识别海量文献中的知识网络结构,揭示学科领域学术发展脉络及演化发展趋势,是文献计量范式之一,通过数据挖掘,用可视化图谱展现研究领域的知识架构、发展进程和演变趋势.在当前园林史学科领域专业领域,也涌现了大量以知识图谱为基础的研究成果,钟乐等[1]使用Cite space对国家公园领域的英文文献进行了可视化分析;顾至欣等[2]使用Cite space归纳总结了近20年国内苏州古典园林文献的脉络与趋势;李志明等[3]通过Cite space与VOSviewer两款软件揭示了国际园林景观史学界的重要期刊《园林与设计景观史》(Studies in the History of Gardens & Designed Landscapes) 的研究动态;祝浩翔等[4]使用Cite space和VOSviewer可视化分析了我国近10年风景园林研究热点.

基于上述研究成果,本研究试图使用Cite space和VOSviewer两款科学知识图谱软件对CNKI上的《园冶》研究成果进行分析,以文献可视化的方式,系统化分析《园冶》相关研究的学术动态、演进历程、研究脉络,厘清现有研究的领域分类,全面彰显《园冶》研究的内在价值与魅力,以期赋予《园冶》更为丰富的时代意义.

全文HTML

-

本研究使用Cite space和VOSviewer两款科学知识图谱软件.Cite space是一款基于JAVA平台的文献可视化软件,其特点能够形象地展示出学科知识演变过程,原理是通过软件内共引分析理论以及寻径网络算法,以圆圈的方式进行展现.在Cite space软件中,圆圈的中心点位置代表学科知识关键节点的首次出现时间,而圆圈的大小代表知识节点的出现频率.VOSviewer则是一款揭示文献共现关系的可视化软件,通过节点大小反映主题词的出现频率、作用联系及相关度,每个主题词的颜色代表所属不同的研究聚类.

本研究首先运用传统的文献计量分析方法,对《园冶》1990-2022年间数据库中研究文献的载文量、作者、被引次数进行描述性统计,然后使用Cite space软件文献进行关键词共现时间切片图谱分析,发掘各个关键词出现的频率次数高大小以及首次出现的时间段,发掘研究过程中出现频率高的关键词,研判整体研究演进趋势.使用VOSviewer软件进行关键词平均引用影响关系图与研究聚类视图分析,揭示各个关键词之间的作用联系,整体上分析1990—2022年所刊载《园冶》相关研究论文的主题变化与发展趋势.

-

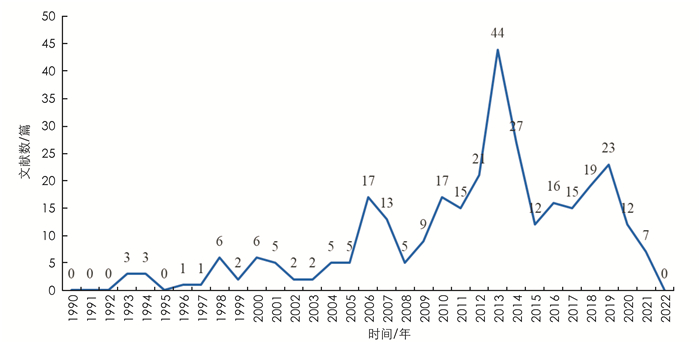

研究数据来源于中国期刊全文数据库(CNKI),研究以“园冶”为主题词进行文献检索,筛出无关的会议论文等其他文献,共获得符合要求的论文313篇,文献统计情况见图 1.

1.1. 研究方法

1.2. 数据来源

-

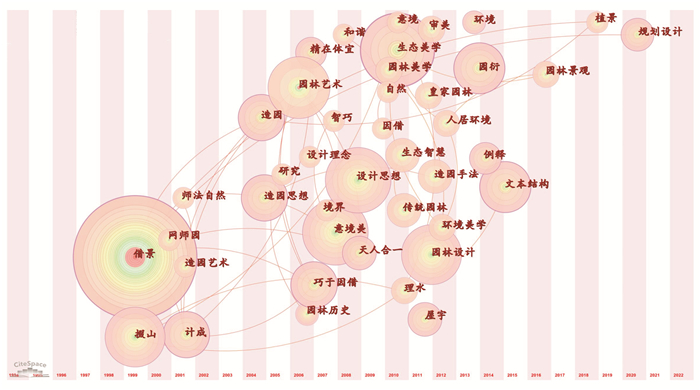

关键词是该领域频繁使用的专业名词,也是该领域研究的热点话题.关键词可以直观显示文献研究的核心内容,基于关键词出现的频次和相互关系的共词分析法,对于把握研究领域的重点话题具有重要意义.通过对313篇《园冶》相关研究论文进行分析,得到关键词共现图(图 2),共有208个关键词,以每个关键词出现5次为最低值,筛选得到56个,文章列举了关键词频次前20(表 1).

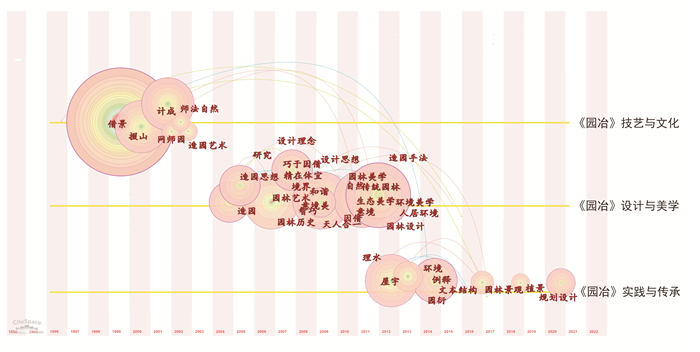

运用Cite space软件对《园冶》研究文献进行关键词时间切片图谱(图 2).知识图谱中颜色由内圈的蓝绿色向外圈的橙红色逐渐扩散,圆环的大小表示着节点信息在该时间段出现的频率大小.研究通过探寻《园冶》研究的总体演进规律,从而了解各个时间段最经典与热门的话题,在Cite space中,将每个时间段的关键词当作节点类型,作为表现演进过程的最显著的特征.在剔除掉与研究无关的关键词之后,生成了关键词时间切片图谱.《园冶》研究中节点较大的关键词有“借景”“生态美学”“园林艺术”“设计思想”“园林设计”等.对关键词共现网络进行主题分析,按照相关度抽取关键词,并绘制关键词共现主题时序图(图 3).图谱中平行轴线代表不同研究主题,节点大小代表关键词频次,位置代表关键词首现年份.根据研究主题内高频关键词内容,研究将《园冶》相关文献分为“《园冶》技艺与文化”“《园冶》设计与美学”“《园冶》实践与传承”3个主题阶段.

1) 《园冶》技艺与文化,时间段为1990-2002年,在此阶段的研究主要是对《园冶》及相关部分章节进行解读与阐述,主要的关键词有“借景”“掇山”“例释”等,在此阶段,《园冶》研究体系与框架初步构建,该阶段首先在陈植等早期《园冶》研究成果的基础之上逐步地演化与深入,学者的研究主要集中于对《园冶》的内容进行推敲与进一步完善.因《园冶》存在语句文体特殊、晦涩难懂等特征,研究重点集中于对《园冶》及注释的内容提出个人的疑义及商榷,以及对篇章中的疑难语句进行解析与评述.在此阶段,《园冶》研究基本框架与逻辑呈现出日臻完善的态势,研究内容逐步扩展,并渐进式地朝向深层次阶段发展.

2) 《园冶》设计与美学,时间段为2002-2012年,在此阶段的逐步向《园冶》中造园思想解读与借景手法剖析等方面转变,主要对《园冶》中的艺术思想、设计理念、造园设计手法等为核心的园林美学研究,主要的关键词有“意境美”“生态美学”“园林艺术”“巧于因借”等,这一时期《园冶》研究的内涵逐步丰富提升,层次逐渐深入.主要表现在学者首先在阐明《园冶》蕴含意境及相关释义的基础上,通过“因境成景,景境互融”的借景式设计思维和对“意境美”的营造与撷取,将《园冶》中的独特的以造景形式手法与园林设计理念进行展现.学者们将《园冶》中的美学归纳为清新自然的生态美、山水诗画的意境美、典雅朴素的人格美等三大审美观,并主要从中国古典自然生态哲学及中国传统人文社会角度进行结合讨论.

3) 《园冶》实践与传承,时间段为2012年至今,此阶段的研究的重点主要在《园冶》的文学价值研究、造园技艺实践、《园冶》哲学思想等方面,核心关键词有“文本结构”“植景”“规划设计”等.这一时期《园冶》的研究内容深度不断增强,研究广度不断扩展延伸,研究的分类逐步细化.在文学价值层面,学者对《园冶》内的文辞诗赋进行更详细的辨析解读,对《园冶》的文体特征、叙述方式、写作方法和文本结构等方面进行详解.哲学思想上,学者们以传承中华传统园林文化的精髓为主旨,通过朴素智慧的生态学智慧思想将人工美与天然美这对矛盾体达到和谐统一作为贯穿始终的目标.此外,该阶段学者尝试将《园冶》的造园技艺与园林规划设计相结合,对《园冶》的植景掇山等手法进行整合提炼,为风景园林规划设计提供了参考与借鉴.

-

在对313篇文献进行分析之前,需要对被引频次较高的文献进行解读与分析,因为此类文献是构成推动《园冶》研究进步发展的关键性基础,具有较高的学术研究价值.将《园冶》研究中具有较高研究意义价值的5篇文献列于表 2.

王绍增[5]发表的《论〈园冶〉的“入境式”设计、写作与解读方法》主要探讨了《园冶》设计与美学,文中指出,物我混一“入境式”的方法是中国古典园林有别于西方园林设计最显著的特征之一,其核心本质是通过对意境和意象的描写来取代对空间设计手法的具体阐述,并指出“入境式”的设计手法与美学要素丰富了人与自然间沟通的桥梁,是园林设计未来的趋势.郑曦等[6]发表的《〈园冶〉中的水景理法探析》从属于《园冶》技艺与文化主题,文章对《园冶》中较为分散的“理水”进行总结概述,从情感塑造、意境描绘、总体布局与水体形态4个方面与水或者其他造园要素之间的因借关系进行了描述与总结.张薇[7]通过《〈园冶〉古典人类宜居环境理论探研》一文对《园冶》实践与传承主题进行解读与延续,文章指出《园冶》的本质是古典宜居环境理论的集大成者,该理论的核心在于构建了自然、社会、精神三位一体的健康生态环境,本质是达成“天人合一”的人与自然和谐一体.张燕[8]的《山阴道上宛然镜游——论〈园冶〉的设计艺术思想》对《园冶》设计与美学主题进行深化研究,文章认为“虽由人作,宛如天开”是《园冶》设计艺术的境界,“巧于因借,精在体宜”是其设计艺术的手法,而“任意为持,听从排布”为其艺术设计的独特匠心.阴帅可[9]的《以境启心因境成景——〈园冶〉的基础设计思维》一文从属于《园冶》设计与美学主题,文章认为《园冶》不同于《长物志》与《闲情偶寄》,作者计成通过辞藻华丽的骈体文形式侧重于对“境”的描述与再现,向读者阐明了“以境启心”“以境论景”“因境成景”“景境互融”等设计思维,取代了具体的造园技艺描述.

2.1. 研究主题分析

2.2. 被引频次较高文献分析

-

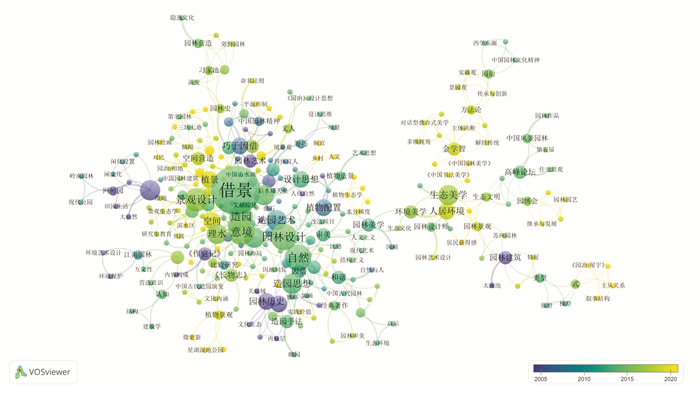

研究利用VOSviewer叠加可视化分析,能够挖掘各类关键词之间的平均引用关系,并构建了关键词平均引用关系图(图 4).高影响引用词主要有“借景”“造园思想”“生态美学”“园林设计”“巧于因借”“人居环境”等,研究表明除了《园冶》注释及商榷、《园冶》造园研究、《园冶》美学研究等传统热点,自然人居生态等正逐步成为《园冶》研究新的焦点.

-

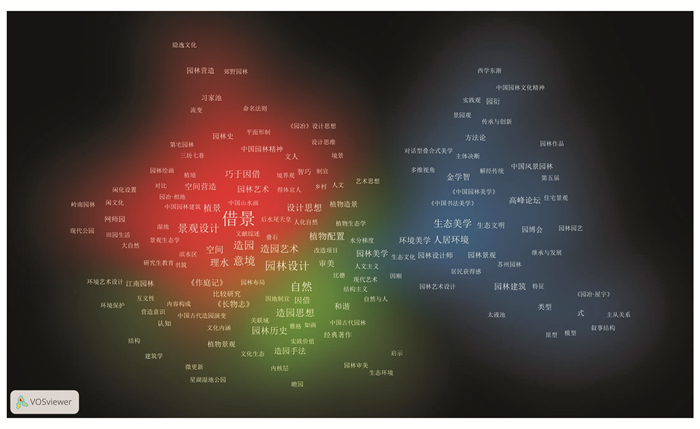

研究使用VOSviewer软件的聚类视图功能,将研究主旨含义相近的关键词聚成一类,并赋予颜色进行表示.VOSviewer的聚类原理是基于把文献和学者分类的核心概念,其核心的两个要素分别是文献本身及其相关性.首先,VOSviewer根据文章的内容主题、作者、出版社、出版年份等信息将文献分类,以此确定文献之间的相关性.其次,VOSviewer会根据学者之前写过的文献或是学者间的写作协作关系来衡量学者之间的相关性,确定学者间的联系.如图 5所示,VOSviewer软件将《园冶》研究归纳总结为3个研究领域:红色为《园冶》造园理论与实践技艺,绿色为《园冶》造园美学与文化思想,蓝色为《园冶》自然生态与人居环境.

-

在该领域中,高频出现的关键词主要有借景、意境、设计思想、空间营造、植物配置、理水、巧于因借等,从关键词的特征反映出该领域主要对《园冶》本体所蕴含的造园理论及技艺进行阐述研究,并在此基础之上对当代园林景观操作进行理论与实践的指导.在造园理论中,相关研究主要围绕“巧于因借,精在体宜”这一贯穿全书的造园思想进行展开评述.

1) “巧于因借,精在体宜”剖析与解读

学者对于“巧于因借,精在体宜”,主要围绕“因”“借”“体”“宜”4个核心进行展开论述,并提出了相对独到的见解.李世葵[10]认为贵“因”思想是造园活动的基本准则,源于中国古代先秦时期的顺其自然、无为而治的道家哲学理论,并从“因水构园”“因地成型”“因地造屋”“因地取材”“因时制宜”5个维度诠释了贵“因”思想的基本内涵与要义;崴比·奎台特等[11]认为借景是风景园林设计的精髓与核心,景观与造园者应互为主客体,指出在借景过程中需要增添历史文化的属性因素,将自然客观的场地表现为承载文化历史记忆的载体;冯仕达等[12]把借景描述为“渐进向前、模糊、蜿蜒向前”的游走性思维,并强调了参观者在游览中的所达到的独立思考过程为借景思想主旨之所在;郭逸文[13]以《园冶》掇山篇为示例,指出“宜”的本质是强调“物物相需”,首先是遵循客观规律角度之“宜”,其次是满足人本身的审美习惯与思维定势之“宜”;而“体”一方面是造园掇山中的技艺与做法,另一方面则是构成山体的各个元素是否恰当稳定.

2) 实践技艺

在实践技艺部分,学者们主要从“掇山”“理水”“相地”“植景”等方面展开论述.《园冶》中独有《掇山》篇而并无单独的《理水》篇,刘亚伟等[14]认为“理水”内容并不完全涵盖于《掇山》篇,而是理山、理水内容相结合的方式融会贯穿于全书当中,体现了《园冶》文本结构及山水创作方面的独特内涵;张楠等[15]将《园冶》相地篇与《东庄记》进行比读,以《东庄记》“村庄地”类型的园林植景进行解析,展现了《园冶》相地篇中所追求的具有浓厚耕隐理想意象代表的文人园,反映了古代文人追求天然雅致、淳朴自然的独特情操与审美意趣;胡露瑶等[16]对《园冶》中所包含的植物景观语汇进行统一性的文本分析,发现书中共论及26种景观性植物,植景的配置与组合遵循着显境、求变、贵宜、尚和等设计理法,注重植物与场地之间的因地制宜、整体关联、意境的表达与丰富等;阴帅可等[17]对《园冶》相地篇中“相地合宜,构园得体”的核心要义进行深入解读,分别对城市、山林、傍宅、郊野、村庄、江湖六种地形的空间地形进行阐述,认为人宜与地宜之间的合体是相地的关键之所在.其他学者则对于《园冶》中专业性强,较复杂的章节进行了详细的释疑解理.王劲韬[18]认为《园冶》中文风孤峭,文笔格式对仗工整,全篇多专注于造园的意境、画境,文意晦涩难懂,缺乏对造园理论的详细描述,从“释疑举例”的角度出发,对《兴造论》《借景》等章节进行重点语义分析.吴肇钊等[19]认为《园冶注释》部分内容仍然存在专业性强、不易理解等问题,认为《园冶》应仿照《营造法式》实例图的形式,以通识与便于工程实践的为考量,增强《园冶》对于造园实践活动的指导.

-

在该领域中,高频词主要有自然、造园思想、园林历史、经典著作等.《园冶》作为我国造园技艺的顶尖之作,同样在文辞艺术层面有着较高的研究价值.张华[20]从文化角度,探讨了《园冶》中蕴含的文学特征与文化意蕴,指出《园冶》中多采用骈俪对偶句法,文辞工整对称、颇具美感,用词意境丰富、意境华美;张恒[21]以“广义互文性”为出发点,探索《园冶》文本结构与江南古典园林空间经营之间的关联性,研究发现了江南园林造园的意趣与情调在《园冶》中得到了传承与延续,其造园方式则含蓄回应《园冶》中的表述手法,《园冶》中的对偶句法与江南园林的“虚与实”“动与静”等园林布局方式共同展现了中国传统“一阴一阳之谓道”的宇宙观;李红等[22]对《园冶》《兴造论》中的“陆云精艺”句进行解析,认为“陆云精艺”存在疑义,推测“陆”字应为文字之误,提出“陆云精艺”应为“陵云精艺”,其中“陵云”为三国时期魏文帝所筑的高台名而非人名.有学者对此观点进行了怀疑与反对,贾珺[23]对“陆云精艺”句进行了再析,认为“陆云精艺”中“陆云”为西晋时期营造建筑的能工巧匠者,并附予大量文献进行佐证说明;王劲韬[24]对《园冶·题词》中的重点论句进行解析,认为《题词》中首先强调了造园艺术的特殊性,即造园者要“善于用因,因地制宜”,以“大匠断不为斧斤之役”的标准来划定中国传统造园与其他国家的区别,其次,突出了设计师作为沟通业主与造园匠人之间的桥梁纽带的作用.最后,造园者内心的艺术文化修养沉淀与积累(心中丘壑)是造园是否成功最关键的要素,而造园技艺则为次之.还有学者讨论了《园冶》的文化传播与影响力,夏丽森[25]介绍了《园冶》在欧美国家的传播情况以及对于西方园林发展的影响与借鉴作用,认为中国园林已成为世界园林文化的重要组成部分.

-

在该领域中,高频词主要有生态美学、人居环境、审美等.赵光辉[26]对《园冶》内蕴含的哲学思想进行探析,首先,《园冶》之名体现了中国古代园林造园者的独具匠心,《园冶》之道在于集儒、佛、道三家精华,展现中国古典园林自然人性园林之美,其次,《园冶》内包含了景—境、自然—人工等相对立的二元论,也展现了如阴阳一体、矛盾协调和融合的同一性,最后,认为《园冶》应跳出时代的束缚,落笔于自然界的宏观生态中;张薇[27]认为《园冶》中蕴含了倡导人与自然和谐共生,构建美好生活环境的普世价值观,该理论为指导工业文明社会背景下的城乡美丽家园建设打下了坚实的理论基础;王江萍等[28]指出《园冶》中“天人合一”的宇宙观本质上体现了和谐的社会生活理念及城市生态自然建设模式,认为《园冶》构建的古典生态文明的理论体系对当今生态文明建设具有较高的现实价值与理论意义.

3.1. 研究热点

3.2. 领域动态

3.2.1. 《园冶》造园理论与实践技艺研究

3.2.2. 《园冶》造园美学与文化思想研究

3.2.3. 《园冶》自然生态与人居环境研究

-

研究基于Cite space与VOSviewer两款科学知识图谱分析软件对CNKI内刊载的《园冶》研究论文为分析对象,系统性地展示了研究的演进过程、热点领域.

-

《园冶》相关文献的研究演进过程可大概归纳为以下3个主题阶段.

1) 《园冶》技艺与文化.在早期研究成果基础上,对部分晦涩难懂的语句进行解析、示例等方式,条清目明地展现《园冶》内在本体及核心价值,启发读者对于《园冶》的阅读与研究兴趣,促进与启发学术界对于《园冶》本体以及中国古典园林核心价值的研究探索.

2) 《园冶》设计与美学.围绕“因、借、体、宜”对造园理论架构进行阐述与解析,以“意境美”展现了中国古典园林是意念超越实体的想象空间,表达了“虽由人作,宛自天开”的核心审美观与中国古典生态美学的价值.

3) 《园冶》实践与传承.主要表现在对《园冶》内包含的中国传统哲学思想与文化理念进行传承与探究,挖掘《园冶》的文化特征与文化意蕴,将《园冶》与实际造园活动相结合等.

-

《园冶》相关文献的研究领域可以分为:《园冶》造园理论与实践技艺、《园冶》造园美学与文化思想、《园冶》自然生态与人居环境.总体来看,《园冶》本体理论与实践技艺是研究的核心与基础,该领域主要对“巧于因借,精在体宜”的剖析解读与“掇山、理水、相地、植景”等方面的实践案例应用.《园冶》设计思想及文学艺术为研究的点睛之笔与升华之作,彰显了《园冶》的文学艺术价值、强化了中国古典园林内在的审美观.《园冶》生态哲学及审美研究则主要探讨了《园冶》篇章内所蕴含的中国传统的人地自然关系为主的哲学逻辑思想.此外,根据VOSviewer关键词平均引用影响关系图显示,生态美学、环境美学、人居环境等关键词突显年代较近,聚集程度较高,表明《园冶》研究的方向逐渐向人与自然和谐、人地关系共生的生态文明建设领域研究发展转变.

-

学术研究主体与学科的差异影响研究视角的攫取.当前,《园冶》研究主要以风景园林学科背景为主,由于主体意识的原因导致《园冶》研究多在围绕风景园林学科语义与框架逻辑下展开,而单一学科势必存在研究视角狭窄与成果局限的不足.值得注意的是,《园冶》中“天人合一”的宇宙观正是倡导人与自然环境之间的和谐共生,这与城乡规划学、生态学等学科的主体价值与核心观点不谋而合.而推动《园冶》研究学科主体多元化、加强风景园林与其他学科《园冶》研究成果之间的融会贯通则与整合则成为《园冶》之于风景园林学科外的价值体现.《园冶》研究也需整合不同学科的研究前沿,找寻新联系,使研究长具生命力.

-

一直以来,园林史研究与社会实践语境之间处于互相分离的状态,联系两者的关联机制相对比较模糊与薄弱,而《园冶》作为中国古典造园史上的巨著,同样面临研究主体理论化与空洞化,缺乏将理论转化为实践的问题.在后续研究过程中,需要加强《园冶》研究与园林造景实践之间的融合与关联.搭建了《园冶》理论经验与造园技艺实践探索联系建构的桥梁,增强园林实践工程操作的可实施性与务实性,避免了《园冶》理论研究的空洞性,真正将《园冶》中的理论转化为现实世界的园林景观.

-

当下,《园冶》研究大多依托于史料的记载、转述、文献整理、实地勘测、口述等传统的定性研究方式,然而固定的方法对于现有史料研究成果的表达与展现产生了束缚与限制,《园冶》研究难以获得突破与进步.随着计算机技术及测绘工具软件的快速发展与运用,在新的园林史料发掘前,使用新方法与新技术对于既有史料进行成果的演绎与再现显得格外重要.例如,通过地理信息系统对园林的空间分布进行数据整合;使用三维测绘及虚拟现实软件对园林空间组织进行重构与再现;使用空间句法软件对园林空间肌理进行推敲与研判.

可以看到,《园冶》作为中国古典园林重要的造园理论专著之一,形成了持续多年的研究热潮.值得注意的是,探求《园冶》对中国古典园林营造的积极影响同时,也应深刻认识到《园冶》本身局限性的客观条件,在积极探索《园冶》本体价值前提下,需要充分挖掘与其他相关园林史典籍资料之间的相互作用与联系,形成多元化协调互补的中国古典园林的研究框架与整体内涵,让《园冶》及相关古典园林史料突破历史躯壳,继承发展其物质空间的有机更新、文化内涵、活化利用园林功能应是弘扬我国传统文化的新时代课题.

下载:

下载: