-

古人云:逝者如斯夫,不舍昼夜;凡事预则立,不预则废。前一句名言刻画了人类对时间的普遍认识:时间如同流水一样不停地流逝,一去不复返。这表明人们对时间的感知是一种单向的运动,而且常用空间上的单向运动描述时间上的感知体验;后一句名言则描述了人类对未来的规划和准备,是对未来时间框架的偏好。那么,人类的这种未来取向特征和时间感知特点存在什么关系呢?

全文HTML

-

未来取向是一种思想和行为上对未来的偏好,是个体对未来的思考和规划过程,它与目标设定、积极预期以及任务执行等能力密切相关,包括情绪、态度、认知和动机结构[1, 2]。目前未来取向的研究集中在健康行为、物质滥用、工作绩效和学业成绩等领域[3]。

未来取向关注未来的目标和行为结果,这种偏向性被认为具有积极功能。未来取向能够促使个体想象目标相关的行为结果,这种想象增强了个体实现未来目标的心理预期,最终改善个体的心理健康状况[4]。这种保护性功能还可以帮助那些受到负性压力事件影响的个体,引导他们将注意力从过去转移到未来,让他们感觉到未来的希望[5]和自我效能感[6],这能够让他们更好地从压力事件中脱离出来[7]。不仅如此,未来的积极预期和计划使得个体在生活中更倾向于采取健康行为,同时抑制物质滥用等问题行为[3]。这种积极预期越强烈,个体对实现未来目标的动机越强烈,就会表现出更多的学业投入和更好的绩效水平。

未来取向是具有个体差异的人格特质,并且指向未来的时间框架,这暗示不同未来取向个体对时间距离的感知可能并不相同,并可能具有分子遗传学基础。相比低未来取向的个体,高未来取向的个体具有更高的预期未来的能力,这可能是因为不同未来取向的个体对于未来的时间感知存在差异性,而不同未来取向的水平有可能是由遗传因素和早期生活环境的交互作用共同塑造。但是,到目前为止,有关未来取向时间感知的研究和遗传学的研究并不多。本部分研究综述最近课题组关于未来取向在时间感知方面的研究,从时间多普勒效应、时间折扣效应、时间—空间具身认知效应三个方面综述未来取向在时间感知中的作用,并从分子生物学角度阐释遗传和早期生活经验对未来取向的塑造作用。

-

物理的多普勒效应广泛的存在于人类的世界中,它是指在空间运动中,当波源与观测者进行相对运动时,受相对速度的影响,波长随波源与观测者相对位置变化而变化。最近研究发现,主观时距知觉存在着与物理上多普勒效应相类似的变化规律:时距知觉在时间方向上存在系统性的不对称性。当未来和过去的时间框架相同时(例如,一年前和一年后),人们心理上总认为未来事件在心理上更接近现在,未来事件的心理距离比过去事件的心理距离更短,表现出时间多普勒效应(temporal Doppler effect)[8]。

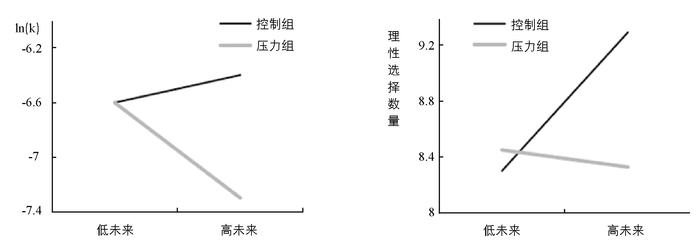

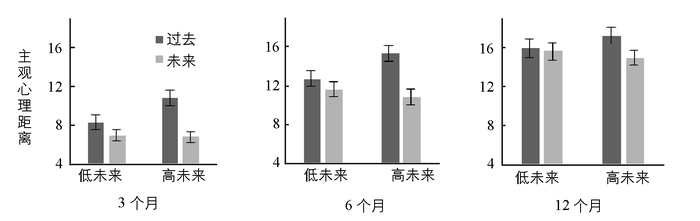

既然个体认为未来的心理距离更近,这暗示时间多普勒效应可能与未来时间框架偏向性存在关联。Gan等的研究采用时间轴范式,让被试在电脑屏幕上的一条13cm时间轴上拖动鼠标选择未来或过去一周、两周、一个月、三个月、六个月以及十二个月的主观心理距离[8]。研究发现,个体的未来取向能够调节时距知觉的多普勒效应,具有较高水平未来取向的个体在时间距离上更加偏向未来,在时距知觉上表现出更强的多普勒效应。具有较低水平未来取向的个体则恰好相反[9]。需要指出的是,不同的客观时距可能因为个体差异而影响这种时距知觉效应。Peetz等的研究发现,在较短的时间距离上,主观时间距离与客观时间距离存在一个比率关系[10]。因此,时距知觉可能因为较小的主观时距感知差异而表现出较少的多普勒效应。但是,当客观时间距离延长后,更多的个体差异就会体现在个体的主观时距知觉中。Gan等分别采用人格特质和实验操纵的方式研究这一假设,三个研究得到了一致的结论,相比短的客观时间距离,较长客观时间距离下的未来取向对时距知觉多普勒效应存在更强的调节作用(图 1)。对于未来取向较低的个体,Gan等发现,积极情绪能够弥补这一不足,增强个体的时距多普勒效应,这可能暗示积极情绪与未来取向在时距知觉上存在着相互独立的效应[9]。此外,主观时距知觉能够在未来取向和应对动机中起到中介作用,这提示可以通过干预主观时距知觉来帮助深陷在负性压力中的个体,引导他们制定较长时间距离的目标,帮助他们从失败的过去转移到未来,为达成未来目标做好准备。

-

时间折扣是指对未来收益的心理期待会因为客观时间距离的增加而降低,是一种对未来奖赏心理期待降低的倾向[11]。例如,时间折扣高的个体倾向于选择即时的、收益小的选项,而不倾向于选择一个未来的、收益大的选项。时间折扣率(Delay Discounting Rate)通常作为未来奖赏随着时间变化而折扣的指标,是因为时间框架而导致的对未来收益的价值打折扣的比率。

目前,时间折扣率作为一种具有个体差异的指标[12],反映了个体对于未来时间取向的偏好程度。这一假设通过延迟折扣范式(Delay-discounting Task)得到了验证[13],Gan等的研究发现,未来取向高的个体具有较低的延迟折扣,这可能是因为未来取向高的个体对于未来时间具有更近的心理距离,所以未来收益的时间折扣率较小,未来收益能够保持较大的心理期待[14]。任务优先权范式(Task Prioritization)是另一个用于研究时间折扣的范式,它关注个体的非理性行为[15],即同时存在一个重要但不紧急的任务和一个紧急但不重要的任务时,个体由于时间折扣现象而可能出现先选择做紧急但不重要任务的非理性选择。未来取向高的个体对未来的时距知觉更近,这会增加重要但不紧急事件带来的心理压力,较少的时间折扣促使个体做出更加理性的选择[9]。Gan等采用压力视频范式启动应激反应,用延迟折扣和任务优先权范式测量个体应激情况下的时间折扣效应。结果发现,压力情况下,高未来取向个体的低延迟折扣和高理性选择倾向消失了。因此,这种压力因素可能是损害时间知觉效应的因素,导致个体减弱了对未来的积极期待。当个体不知道未来收益是否能够实现的时候,抓住当下的收益就成为决策中的最优化选择,也有进化上的适应价值[14]。

综上所述,未来取向高的个体具有“时间透视”机能,它能够穿越时间的屏障,准确和敏锐的感知未来事件的重要性[16]。此外,积极情绪、压力事件等情境因素会影响个体的时距知觉效应,将来研究中可以进一步探讨不同情境因素和未来取向交互作用对时间感知效应的作用机制。

-

具身认知理论(embodied cognition)研究躯体的生理系统与认知功能之间相互作用的关系,表现为生理状态的改变能够“激活”心理感知,心理感知的变化也可以“激活”生理变化。已有研究发现,躯体的空间信息常被人们用来理解和构建时间信息,表现出时间知觉信息和空间运动信息的一致性。首先,躯体的前后左右运动空间与时间感知已经被证明存在着映射关系,未来的时间框架映射在于运动空间的前部和右侧,过去的时间框架映射在运动空间的后部和左侧[17-18]。

刘天舒采用Hartmann的眼动研究范式[18]同样验证了时间多普勒效应的空间映射[19]。当引导被试思考过去时,被试眼睛注视点的位置位于更左边;而当引导被试思考未来时,被试眼睛注视点的位置位于更右边;当引导被试思考今天时,今天所对应的空间位置与未来所对应的空间位置更接近,两者均位于过去的空间位置的右侧,并与过去的位置存在显著差异[19]。未来取向的时距知觉多普勒效应同样体现在具身认知的空间运动当中,未来取向的个体可能因为更加偏爱未来时间框架,进而能够通过调节时距知觉的多普勒效应影响个体的具身认知反应,未来可以通过进一步的研究验证这一关系。

-

大量人格特质研究表明心理特质存在遗传性,但未来取向在遗传学方面的研究目前较少。作为具有个体差异的人格特质,与未来取向相关的变量:乐观(遗传率=0.28)、自尊(遗传率=0.72)、时间折扣(遗传率=0.51) 等心理特质均被证明存在可遗传性[20-22]。更重要的是,研究发现未来取向会随着个体成长而发展变化且在成年后达到稳定水平,这种发展和变化受到家庭内变量、地区文化、成长期经历的影响[23],这暗示未来取向可能受到来自基因遗传和早期成长环境的影响。

分子遗传学的研究发现,遗传因素和环境因素可以解释成年人的人格特质。为此,Gan, Chen, Zheng,Miao,Li采用双生子的ACE模型证实未来取向的遗传性为49.6%(95%CI[40.2,59.0])①。除此之外,环境因素中的家庭因素也是预测未来取向这一人格特质的因素。近期分子生物学研究表明,单个基因SNP对于个体心理特质的效应量很小,要同时考虑遗传和早期成长经验对个体人格的综合效应。Zheng和Gan的研究采用分子生物学手段发现,FKBP5基因上的SNP rs1360780能够通过调控FKBP5基因的表达进而影响个体的未来取向功能[24]。因为FKBP5是HPA功能的重要调控基因,已被发现与个体的创伤后应激障碍、抑郁、焦虑相关。Zheng和Gan的研究表明,FKBP5基因除了负向效应外,还能够与早期家庭亲密性共同作用于未来取向的发展过程,表现出积极效应。具体来说,TT基因型的个体虽然在较差的环境中发展出较低水平的未来取向,但是在较好的环境中会发展出更高水平的未来取向,表现出更高的环境易感性。这一研究结果验证了基因与早期成长经历对于个体积极特质的塑造作用[24],以及提示了未来取向可能与心理疾病存在关系。

① Gan, Y., Chen, J. Zheng, L, Miao, M, . Li, X.*. The heritability of future orientation in Chinese twin adolescents. Manuscript in preparation.

一. 时间多普勒效应

二. 时间折扣

三. 具身认知

四. 分子遗传学

-

目前,对于未来取向时间感知特征的研究非常少,对于未来取向的功能机制的探讨仍显不足,这导致未来取向的相关研究很多停留在两者的表面相关[3]。因此,今后的研究可以借助分子遗传学、脑神经科学方面的手段探讨未来取向的功能机制,以及通过设计未来取向干预的随机对照试验、分析未来取向与疾病的关系进行进一步的研究。

-

目前,课题组已经证实未来取向的可遗传性,并且已发现早期成长环境和个别候选基因多态性对未来取向发展变化的作用,但是未来取向在分子遗传学方面的研究还需要更多的研究证据。在未来研究当中,可以考虑采用全基因组测序的方式,考察全基因组和未来取向的关联性。课题组采用的基因×环境交互作用分析仅是目前考察心理特质形成因素的一种方法,将来的研究可以继续通过这种方式探讨其他影响未来取向发展的候选基因或者早期环境,还可以采用单倍体分析或者基因×基因交互作用分析等方法寻找未来取向形成的分子遗传学证据。此外,还可以采用遗传影像学手段进一步考察候选基因的遗传表达是如何通过影响脑功能并最终影响到人的行为反应。

-

未来取向相关的脑科学证据仍然处于起步阶段,相关研究发现,当心理时间旅行的个体进行建构和想象未来的时候,大脑的前额叶,后扣带回以及颞叶中部(例如,海马)等脑区得到激活[25]。其中,右侧前额叶、额叶—纹状体参与时间距离的估计过程,它们的时间预见性可能表征的就是未来取向的目标的设定、未来计划等功能,而颞叶中部的海马区则参与到情节建构过程中[2]。未来的思考还被发现与默认网络的激活相关,当个体思考未来相关的自我时,后侧默认网络得到激活[26]。目前的研究仅局限于未来取向相关功能脑区的研究,对于未来取向的功能机制的探讨非常有限。未来取向是如何通过脑区间的联结实现目标设定、计划和动机功能以及一些情绪的调节和管理功能,这在将来还需要借助一些高时间分辨率的分析手段,例如脑电图(EEG)、脑磁图(MEG)等。总之,功能磁共振成像(fMRI)、事件相关电位(ERP)等方法和技术为未来取向的脑机制研究提供了新的途径。

-

未来取向可能与多种精神疾病存在关系。许多研究发现,存在自杀意念的病人通常对于未来缺乏积极的预期,这种积极未来预期的缺乏通常与无助感相互联系,并伴随有自杀的想法[27]。躁狂症和抑郁症也被发现与个体的未来建构能力相关,存在重度躁狂或者抑郁的病人想象未来积极事件时候缺乏生动性和清晰性,表现出缺少未来情节建构能力[28, 29]。此外,自闭症、精神分裂症的患者也同样表现出未来思维的异常[30-31]。虽然目前大多数疾病与未来取向的研究结论仍然停留在表面的相关关系,但是这也提示将来的研究可以进一步探讨未来取向在疾病发生、发展和转归中的作用。此外,可以考虑采用未来取向的干预策略帮助患者恢复对于未来的规划、建构能力,从而帮助患者缓解症状、治愈疾病,提高生活质量。

研究证明,积极的思考和预期未来确实是与个体的幸福感相关[2],而且这种积极预期未来的能力被认为是可以通过学习获得[32]。非临床样本的研究发现,个体通过学习目标设定和未来计划能够显著增强个体预期积极未来的能力,减少负性情绪和无望感,获得更多的主观幸福感[33]。此外,在抑郁病人群体中,未来取向治疗(Future-directed Therapy)通过10周的干预能够显著的改善抑郁患者的抑郁和焦虑症状,提高生活质量以及生活满意度[32]。目前对未来取向在心理康复和干预中的作用还没有足够的研究,因此成为未来研究有希望的发展方向。

一. 分子遗传学

二. 脑科学证据

三. 精神疾病与干预

-

未来取向是对未来时间的思考和计划,这种积极预期对个体发展具有重要意义。但是,现今对于未来取向的研究主要集中在未来取向作为自变量,考察其对结果变量的影响,关于未来取向功能机制的探讨仍然不够。将来可以借助不同的研究方法在遗传影像学、认知神经科学、疾病与干预中对未来取向的机制进一步进行探讨。

下载:

下载: