-

篮状菌病(Talaromycosis)曾被称为青霉菌病(Penicilliosis),是由马尔尼菲篮状菌(Talaromyces marneffei,TM)感染引起的一种侵袭性真菌病,国内习惯称之为马尔尼菲篮状菌病或马尔尼菲青霉菌病.该病好发于免疫功能严重低下的晚期艾滋病患者,误诊率和病死率高,即使经过抗真菌治疗,病死率仍可达30%[1-2].随着抗逆转录病毒治疗(antiretroviral therapy,ART)的广泛开展,马尔尼菲篮状菌病发病率显著下降[3],但本课题组研究发现,我国艾滋病患者在ART时代马尔尼菲篮状菌病发病风险并未明显下降,这可能与我国艾滋病晚发现率较高,且部分患者未接受ART或ART依从性不佳有关.因此,合并马尔尼菲篮状菌病的艾滋病患者数量仍然较大,疾病负担重.然而,目前尚缺乏关于艾滋病合并马尔尼菲篮状菌病的诊断与防治的系统性文献.本专家共识在综合相关文献和最新研究进展的基础上,综合本课题部分研究成果,就艾滋病合并马尔尼菲篮状菌病的流行病学、发病机制、临床特征、诊断与鉴别诊断、治疗和预防进行系统阐述,为该病临床诊疗提供参考.

全文HTML

-

马尔尼菲篮状菌是地方性条件致病菌,主要流行于东南亚国家和我国南方地区[3-6].此外,在日本、澳大利亚、比利时、法国、德国、荷兰、瑞典、瑞士、英国、阿曼和美国也有艾滋病合并马尔尼菲篮状菌病病例报告,这些患者大多数都有东南亚旅行史.在该病高流行区,马尔尼菲篮状菌病在艾滋病住院患者中的感染率为4%~16%[3,7-9].在我国,广西和广东报告的病例数最多[4],云南、福建、湖北、重庆和香港等地也均有病例报道[10-11].

独特的气候条件、生态环境和相对严重的艾滋病流行都是导致马尔尼菲篮状菌病高发病率的原因.相关研究显示,马尔尼菲篮状菌病的发病率在雨季增加,湿度是马尔尼菲篮状菌病的环境预测因子[12].本课题组研究发现,我国艾滋病合并马尔尼菲篮状菌病患者有明显的纬度分布特征,较低纬度地区的艾滋病患者更容易合并马尔尼菲篮状菌病.

-

1956年研究人员首次在越南竹鼠的病变肝脏中发现马尔尼菲篮状菌.中国南方、泰国中部和北部以及印度的一些竹鼠物种:包括中国竹鼠、银星竹鼠(R. pruinosus)、大竹鼠(R. sumatrensis)和小竹鼠(Cannomys Badius),也是马尔尼菲篮状菌的自然宿主.大量研究表明,马尔尼菲篮状菌存在于竹鼠所生存的土壤,人、竹鼠,甚至狗被感染可能均源于此.有研究对马尔尼菲篮状菌菌种进行基因分型发现,竹鼠分离株与人类分离株具有相同的基因型,但对于接触或食用竹鼠是否为致病危险因素尚存有争议.

-

马尔尼菲篮状菌的传播途径仍不明确,目前认为吸入空气中的分生孢子和直接接种是可能的传播方式.有艾滋病患者在非流行地区学习马尔尼菲篮状菌形态学鉴定后感染马尔尼菲篮状菌,然而在教学楼内采集的空气样本中并未发现病原体[13].也有由被污染的利器直接接种引起的局部感染病例报道[14-15],以及通过器官移植传播的马尔尼菲篮状菌病病例报道[16].

-

马尔尼菲篮状菌主要寄生于细胞内,对非特异性吞噬作用有很强的抵抗力,多感染细胞免疫功能缺陷的患者,如艾滋病患者、接受器官移植者、血液系统恶性肿瘤患者,以及长期接受类固醇激素或细胞毒性药物治疗的患者.在艾滋病患者中,大多数合并马尔尼菲篮状菌患者的CD4+T淋巴细胞计数少于100个/μL.本课题组研究发现,CD4+T淋巴细胞计数少于200个/μL的艾滋病患者感染马尔尼菲篮状菌风险更高.因此在马尔尼菲篮状菌病流行地区,不应忽视对CD4+T淋巴细胞计数少于200个/μL的艾滋病患者筛查马尔尼菲篮状菌病.

1.1. 流行概况

1.2. 传染源

1.3. 传播途径

1.4. 易感人群

-

马尔尼菲篮状菌曾被命名为马尔尼菲青霉菌(Penicillium marneffei,PM),2011年Samson等运用分子生物学技术发现马尔尼菲青霉菌不属于青霉菌属,而属于篮状菌属,因此更名为马尔尼菲篮状菌[17].马尔尼菲篮状菌是篮状菌属中唯一的温度依赖性双相真菌:在25 ℃时呈菌丝相,双轮生,少部分单轮生;而在37 ℃培养时呈酵母相,酵母相为主要致病相.

-

马尔尼菲篮状菌处于菌丝相时,其分生孢子易通过空气播散,从而经呼吸道感染宿主.分生孢子因体积小可直接到达肺泡,与细胞外基质蛋白黏附及肺上皮细胞黏附.在免疫功能正常的宿主中,固有免疫细胞如巨噬细胞和中性粒细胞可识别分生孢子,通过产生活性氧及各种水解酶、限制营养物质以及启动吞噬溶酶体系统来破坏真菌细胞.但在免疫功能降低的宿主中,分生孢子能够存活并通过有丝分裂方式转变成酵母相,在人体内寄生.作为双相性真菌,马尔尼菲篮状菌的致病性与双相转换机制密切相关.在从菌丝相转变成酵母相的双相转换过程中,真菌细胞壁组分往往会发生改变,增加巨噬细胞的识别难度.巨噬细胞吞噬酵母相的马尔尼菲篮状菌后将真菌抗原呈递给致敏T淋巴细胞,然后由致敏T淋巴细胞释放淋巴因子活化巨噬细胞的酶系统发挥杀菌作用;同时,巨噬细胞释放的细胞因子也会引起局部组织坏死.马尔尼菲篮状菌主要侵犯单核—巨噬细胞网状内皮系统,因此,在富含单核—巨噬细胞的组织和器官,如肝脏、脾、肺、淋巴结以及皮肤等部位易发生病变.巨噬细胞肉芽肿的形成和多核巨细胞反应是肝、脾、淋巴结肿大的病理基础.在酵母相,马尔尼菲篮状菌中过氧化氢酶、异柠檬酸裂解酶、Hsp90、结合蛋白和细胞色素P-450的表达有所增加,可能也与马尔尼菲篮状菌的致病性相关[18].

此外,作为真菌的一种保护机制,黑色素的分泌可增强真菌毒力及抵御力.处在各期的马尔尼菲篮状菌均可产生黑色素,而黑色素化的马尔尼菲篮状菌酵母细胞可降低巨噬细胞的吞噬作用[19].近年作为研究热点的分泌型甘露糖蛋白Mp1p也是马尔尼菲篮状菌重要的毒力因子.

马尔尼菲篮状菌感染与HIV感染可协同引起患者免疫功能进一步下降.动物研究显示,细胞免疫在抵御马尔尼菲篮状菌感染中发挥重要作用,且CD4+T淋巴细胞是马尔尼菲篮状菌感染后小鼠体内发生炎性反应的主要细胞[20-21].在艾滋病患者中,两种形态的马尔尼菲篮状菌均可激活单核细胞源性树突状细胞,进而促进HIV-1感染CD4+T淋巴细胞,使患者免疫功能进一步下降,加剧马尔尼菲篮状菌的播散[22].

2.1. 病原学特点

2.2. 发病机制

-

马尔尼菲篮状菌病临床表现与器官受累情况有关.根据发病部位和特征,一般分为局限型和播散型.局限型即该病局限于入侵部位,只引起个别器官发病,临床表现以原发病症状为主,如局部皮下结节、皮下脓肿等.而艾滋病合并马尔尼菲篮状菌病多为播散型,典型临床症状包括发热,皮疹,体重减轻和肝、脾、淋巴结肿大等.既可累及皮肤及黏膜,也可累及呼吸系统、消化系统及淋巴系统等.

-

约40%~80%的艾滋病合并马尔尼菲篮状菌病患者出现皮肤损害[6,23],皮损包括脐凹样皮疹、丘疹、结节、坏死性丘疹、痤疮样病变、毛囊炎和溃疡,其中脐凹样皮疹多见,类似于传染性软疣,常累及面部、耳部及四肢,偶尔累及生殖器.黏膜损伤与皮肤病变相似,常累及口腔、咽喉、消化系统和生殖器等.

-

约40%~70%的艾滋病合并马尔尼菲篮状菌病患者出现呼吸系统受累症状,包括上呼吸道(咽喉)感染与下呼吸道(气管、支气管和肺)感染[3,5,24].马尔尼菲篮状菌主要通过空气传播,因此,咽喉部可能是第一个被马尔尼菲篮状菌感染的区域[25].马尔尼菲篮状菌上呼吸道感染最常见的临床症状包括咽喉部疼痛、声音嘶哑、吞咽困难、咽喉部肿块和/或黏膜溃疡、多个颈部和腋窝淋巴结肿大.内窥镜检查发现咽喉部溃疡和/或肿块.马尔尼菲篮状菌下呼吸道感染可表现为发热、咳嗽、咳痰、胸痛和呼吸困难,部分患者可发展为呼吸衰竭.痰液以白色最为常见,偶见黄痰及痰中带血.听诊呼吸音减弱,可闻及湿啰音.

-

马尔尼菲篮状菌侵犯消化系统时,病变范围可上至食管,下至结肠.胃肠道症状较为常见,约10%~30%的艾滋病合并马尔尼菲篮状菌病患者出现胃肠道受累症状[3,5,24].常见的消化道症状有腹痛、腹胀和腹泻,部分患者出现便血或柏油样便,此外可伴有发热、贫血、体重减轻等全身症状.查体偶可见腹部轻度压痛.当马尔尼菲篮状菌侵袭肝脏,患者可有发热、腹胀和肝肿大等临床表现,部分可合并肝功能不全,包括血清AST,ALT,ALP和总胆红素水平轻度至中度升高.有学者对马尔尼菲篮状菌性肝病进行了病理学分型,分为弥漫型、肉芽肿型和混合型,肉芽肿型患者细胞免疫功能水平更完善,弥漫型患者细胞免疫功能水平更差,混合型介于两者之间[26].

-

艾滋病合并马尔尼菲篮状菌病患者可出现淋巴结肿大,包括浅表淋巴结肿大、腹腔淋巴结肿大、肺门或纵隔淋巴结肿大等.其中约26.0%~67.2%的艾滋病合并马尔尼菲篮状菌病患者有浅表淋巴结肿大表现[3-4,7].肿大的淋巴结大小约5~34 mm[27],结质地较硬,无粘连及压痛[28].高达58.0%的艾滋病合并马尔尼菲篮状菌病患者有腹腔淋巴结肿大表现[3,28-29],肿大的淋巴结分布范围较广,腹腔内及腹膜后区均可广泛累及,以肠系膜分支血管周围及肠系膜根部为主[30],可引起腹痛、腹泻等消化道症状[31-32].约40.9%~81.3%艾滋病合并马尔尼菲篮状菌病患者有纵隔或肺门淋巴结肿大表现[29,33-35],增大的淋巴结直径以1.0~2.0 cm之间为主,未见明显坏死性改变[36-37],需要与结核、淋巴瘤等疾病相鉴别.

-

艾滋病合并马尔尼菲篮状菌病患者累及神经系统的报道较少,该类患者可表现为精神错乱、激越和抑郁等.一项研究在21例越南患者中发现该类症状,其脑脊液中均分离出马尔尼菲篮状菌,总体病死率为81%(17/21)[38].广西也有1例类似报道[39].

马尔尼菲篮状菌病累及骨骼系统在艾滋病患者中非常少见,一旦累及骨骼系统并导致骨溶解,可能提示严重的全身性疾病,预后差,复发率高[40].该病最常累及扁骨和长骨,多数患者还可出现骨周围软组织及关节肿胀和压痛.相对而言,马尔尼菲篮状菌病累及骨骼系统在HIV阴性患者中更常见.一项泰国北部的研究比较了116例HIV阳性患者与34例HIV阴性患者,结果发现HIV阴性患者更可能发生骨和关节感染[41].一项纳入14例马尔尼菲篮状菌病溶骨性病变的回顾性研究也发现HIV阴性患者更易出现溶骨性病变,该现象可能与HIV阴性患者白细胞数量和中性粒细胞功能明显高于HIV阳性患者有关[40].有一种普遍的假说认为,溶骨性病变通常发生在中性粒细胞聚集的部位,该处蛋白水解酶的释放可导致组织溶解、液化和坏死[42].

艾滋病合并马尔尼菲篮状菌眼病仅有少量个案报道[43-44],可表现为肉芽肿性前葡萄膜炎,较难确诊.眼部可出现双眼疼痛、畏光、红肿和视力下降,眼内压增高,虹膜表面合并Busacca结节.眼内液培养多为阴性,经抗真菌治疗后眼部症状有好转.

3.1. 皮肤及黏膜表现

3.2. 呼吸系统表现

3.3. 消化系统表现

3.4. 淋巴系统表现

3.5. 其他系统表现

-

马尔尼菲篮状菌病确诊依靠病原学培养.骨髓和淋巴结活检组织培养是最敏感的诊断方法,其次是皮损刮取物和血液培养[5,45].粪便、尿液、脑脊液和关节液中也可分离出马尔尼菲蓝状菌. 25 ℃时,马尔尼菲篮状菌在沙氏培养基上以霉菌形态生长,菌落呈黄绿色、浅灰绿色,可逐渐产生红色可溶性色素深入培养基中.显微镜下可见典型的扫帚状有隔菌丝,有侧生和端生分生孢子.在37 ℃培养时,该菌表现为酵母样,形似奶油,呈白色、褐色,表面平滑,后可呈现褶皱,无色素产生.显微镜下马尔尼菲篮状菌呈圆形、卵圆形或带横隔的腊肠形.虽然病原学培养阳性为诊断马尔尼菲篮状菌病的金标准,但一般需要3~14 d,早期诊断困难,尤其在无皮疹患者中更易延误,导致病死率增高[46].

基于聚合酶链式反应(PCR)的检测方法,如巢式PCR、荧光定量PCR(Q-PCR)、实时定量PCR(RT-PCR)具有较高的特异性.尤其是巢式PCR,几乎能够100%扩增马尔尼菲篮状菌DNA[47].

1-3-β-D葡聚糖(BDG)是许多真菌细胞壁的重要组成成分之一,真菌1-3-β-D葡聚糖检测(G试验)对侵袭性真菌的诊断具有一定意义.但由于G试验为非特异性的间接微生物诊断标准,不能确定菌种,需要结合其他检验指标共同辅助诊断.

血清半乳甘露聚糖(Galactomannan,GM)对艾滋病患者的马尔尼菲篮状菌感染具有一定的诊断价值.虽然该方法快捷简便,但易与曲霉菌发生交叉反应.我国学者研究发现,GM试验诊断马尔尼菲篮状菌病的敏感性为80.56%,并提出将GM试验与Q-PCR技术相结合,可以更科学、更准确地诊断流行地区的马尔尼菲篮状菌感染[48].

甘露聚糖蛋白(Mp1p)是马尔尼菲篮状菌细胞壁特异性多糖抗原,应用于马尔尼菲篮状菌感染诊断方面具有良好前景.以Mp1p为抗原,分别通过间接免疫荧光法和酶联免疫法检测相对应的抗体,可成功检测马尔尼菲篮状菌感染,且与其他病原菌无交叉反应[49].

-

艾滋病合并马尔尼菲篮状菌病的皮肤损害表现为水肿性脐窝状丘疹或丘脓疱疹,伴中央坏死,组织病理学改变主要有肉芽肿性病变和坏死性病变,在肉芽肿性病变的基础上可出现化脓性病变[50].艾滋病患者由于免疫功能低下,免疫细胞无法大量聚集形成肉芽肿,马尔尼菲篮状菌在组织中大量增殖,破坏表皮和真皮结缔组织,导致组织坏死性病变,故水肿性丘疹中央见坏死性黑痂或出血,呈脐凹样.

肝组织活检可见马尔尼菲篮状菌侵袭肝脏,病灶有3种类型:弥漫型、肉芽肿型和混合型.弥漫型表现为含有大量马尔尼菲篮状菌的泡沫巨噬细胞弥漫性浸润;肉芽肿型表现为多发肉芽肿,伴有不同程度的炎性细胞浸润;混合型介于两者之间[26].

通过标本进行瑞氏染色、吉姆萨染色、碘酸—雪夫(periodic-acid Schiff,PAS)染色及六铵银(Gomori Methenamine Silver,GMS)染色镜检可作早期诊断.标本可见细胞内和细胞外嗜碱性、圆形或类圆形酵母样微生物,部分菌体有界限明确的中央隔膜,呈腊肠状.

-

艾滋病合并马尔尼菲篮状菌病患者常有不同程度全血细胞下降[51].包括血红蛋白降低、血小板减少和CD4+T淋巴细胞计数明显减少等,也可引起转氨酶升高和白蛋白降低.这些常规检查指标均无明显的特异性,需与患者的临床表现与病原学等检查相结合.

-

胸部病变与其病理过程相关,可呈多样化,可伴有纵隔、肺门淋巴结肿大,胸腔积液,但无特征性改变.患者可以具有一种主要的或同时具有多种表现,常见类型有:渗出型、肿块型、结节型、肺气囊型、粟粒型和磨玻璃型等.

-

常见的胸部CT表现有斑片浸润性病灶或局限性肺实变、结节、磨玻璃影、弥漫性粟粒样影,且可合并纵隔或肺门淋巴结肿大及胸腔积液(表 1).

-

艾滋病合并马尔尼菲篮状菌病时可伴随肝脾肿大,腹腔和/或腹主动脉旁淋巴结肿大,也可合并腹腔积液等(表 2).

-

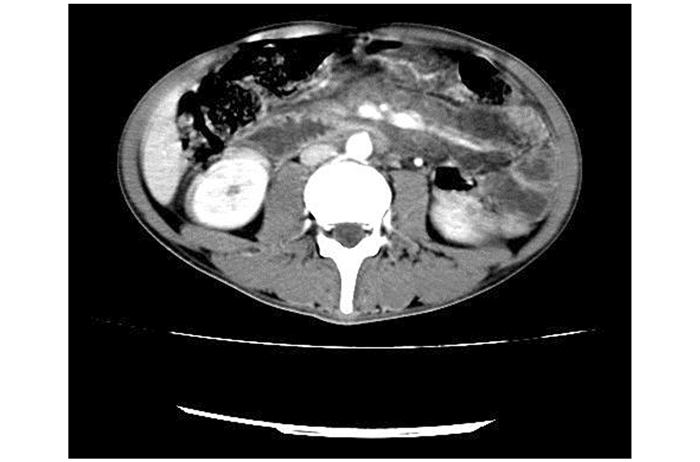

常见的腹部CT表现有腹膜后及肠系膜淋巴结肿大、腹腔积液、肝和/或脾肿大,以腹膜后及肠系膜淋巴结肿大较为常见.其影像表现为腹腔内多发淋巴结肿大,可累及包括腹腔干旁、腹主动脉旁、肠系膜、胰腺周围、门腔间隙、脾门及肾门区等多个区域,其中腹腔干旁和肠系膜区出现的几率最高,并且发生淋巴结肿大的程度相对明显[52-53],部分患者存在肿大淋巴结不强化现象或者存在轻度环形强化.轴位图像可见“三明治”样征(图 1),表现为肠系膜前部及背部淋巴结增大,肠系膜血管被肿大淋巴结夹杂包裹. MRI检查T1WI增强门静脉期冠状位图像可见肠系膜多发肿大且环形强化淋巴结,呈“多房样”改变,肿大淋巴结的范围进一步蔓延扩大,表现为肠系膜区肿大淋巴结密集排列并紧贴肠系膜血管边缘分布,淋巴结之间界限清晰[52].

-

马尔尼菲篮状菌病累及骨骼系统时,其X射线检查及CT检查表现有虫蛀样骨质破坏、骨膜增生和骨折等. ECT检查可显示多个骨骼放射性摄取增加. PET/CT检查可显示弥漫性淋巴结肿大、全身骨代谢活跃和多处骨质破坏. 18F-FDG PET-CT显像标准摄取值(SUV值)在所有骨骼中增加.

4.1. 实验室检查

4.1.1. 病原学检查

4.1.2. 组织病理学

4.1.3. 实验室常规检查

4.2. 影像学检查

4.2.1. 呼吸系统影像学检查

4.2.1.1. 胸片

4.2.1.2. 胸部CT

4.2.2. 消化系统影像学检查

4.2.2.1. 腹部彩色多普勒超声

4.2.2.2. 腹部CT及MRI

4.2.3. 骨骼系统影像学检查

-

严重免疫缺陷艾滋病患者,尤其是CD4+T淋巴细胞少于100个/μL者,长期居住于流行地区或有流行地区旅行史,出现发热、皮疹、体重减轻、肝脾淋巴结肿大等临床表现时应考虑本病.诊断依据包括:①皮肤多发脐凹样或炎性丘疹;②呼吸系统症状及发热、贫血等全身症状;③肝脾或淋巴结肿大;④腹部CT见典型“三明治”样征;⑤镜检发现马尔尼菲篮状菌,抗原检测或PCR检测阳性,或病原学培养检出马尔尼菲篮状菌.

-

在艾滋病患者中,马尔尼菲篮状菌病累及皮肤、黏膜时,典型的皮肤病变为与传染性软疣相似的脐凹样皮疹,需与以下疾病相鉴别:

(1) 传染性软疣[54]:传染性软疣是一种病毒感染引起的皮疹,其特征是小,较离散,呈蜡样肤色圆顶形丘疹,平均直径3~5 mm.传染性软疣可单独或成群地出现在身体的任何部位,但病变很少出现在手掌或脚底.在免疫能力正常的宿主中,皮疹数量通常少于20个,但有时会出现100个或更多.当皮疹受到挤压时,可挤压出灰白色的乳白色物质.尽管形状与马尔尼菲篮状菌病脐凹样皮疹相似,但根据皮疹大小、数量和分布,再综合流行病学及临床表现,不难鉴别,必要时可通过皮肤组织培养等加以鉴别.

(2) 皮肤隐球菌病[55]:皮肤隐球菌感染占隐球菌感染的10%~15%.多见于免疫低下患者,其临床表现多种多样,可能表现为溃疡、结节、脓疱、红斑、坏死以及蜂窝织炎等多种损害.也可出现脐凹样皮疹.可通过培养或涂片及隐球菌抗原检测等方法与马尔尼菲篮状菌病相鉴别.

-

咽喉部组织及分泌物可经组织病理学检查以及培养予以明确.累及支气管时,部分患者可出现支气管肉芽肿性结节,需与咽喉结核、咽喉部淋巴瘤和喉癌等疾病相鉴别.

(1) 咽喉结核[56]:结核可引起咽喉及支气管发生病变,咽喉结核主要聚集在咽喉后份的呼吸区和有较多黏膜皱襞的杓间区,临床表现包括涕中带血、颈部肿块、异物感或咽部不适感,吞咽不适或异物梗阻感,症状与病变所在位置有关.咽喉结核病变主要为一处或多处的增生性病变,呈现肿瘤样结节性肿块或肉芽增生[57].而支气管结核可发生在气管支气管黏膜、黏膜下层、平滑肌、软骨和外膜,是具有细菌学和组织病理学证据的结核病,可表现为双侧支气管多个肿瘤样病变,伴或不伴肺实质病变.可行内镜检查组织活检培养予以明确.

(2) 咽喉部淋巴瘤[58]:淋巴瘤是全身性疾病,易沿淋巴系统散布全身.咽喉部淋巴瘤较少见,其临床症状不具备特异性.电子喉镜下喉部淋巴瘤最常见呈火山口样的溃疡改变,溃疡面可以很深,常伴有较多黄白样坏死样物,在NK/T淋巴瘤中尤其明显.电子喉镜引导下的病理检查是最重要的鉴别手段.支气管淋巴瘤属于气管内的恶性肿瘤,发病率极低,是一种罕见的结外淋巴瘤,原发性支气管淋巴瘤首发症状包括咳嗽、呼吸困难,可有胸闷、喘憋、咳痰,少见咳血.气管镜下呈黏膜肥厚、增生或肿块、结节.鉴别可通过组织病理学检查.

(3) 喉癌[59]:喉癌是呼吸系统最常见的肿瘤之一,临床表现包括声嘶、呼吸困难、咳嗽、吞咽困难、颈部淋巴结转移等.可通过内镜检查组织活检培养予以明确.

-

临床表现无特异性,胸部影像学表现复杂多变,易误诊为其他肺部感染,需与肺结核和肺组织胞浆菌病等疾病相鉴别.

(1) 肺结核[60]:艾滋病合并肺结核可出现发热、咳嗽等症状,其皮肤损害不常见,而马尔尼菲篮状菌病皮肤损害较常见.艾滋病合并肺结核的患者胸部CT表现与CD4+T淋巴细胞计数水平有关,CD4+T淋巴细胞计数多于200个/μL,胸部CT以双肺渗出性病变如斑片、实变影常见;CD4+T淋巴细胞计数在100~200个/μL,胸部CT以双肺斑片、结节、条索影常见;CD4+T淋巴细胞计数少于200个/μL,胸部CT以双肺弥漫结节、斑片影如粟粒型肺结核,伴纵隔及双肺门淋巴结肿大常见.而艾滋病合并马尔尼菲病常见于CD4+T淋巴细胞少于100个/μL的患者,其胸部CT也可表现为斑片浸润性病灶或局限性肺实变、结节和弥漫性粟粒样影等.两种疾病最好的鉴别方式是通过特殊染色和/或培养来识别.

(2) 肺组织胞浆菌病[61]:组织胞浆菌病是由组织胞浆菌引起的深部真菌感染.肺病病变最常见.其临床表现包括咳嗽、呼吸困难、不适、发烧和寒战.最常见的胸部平片表现包括弥漫性斑片状浸润或局灶性浸润,而胸部CT常表现包括纵隔和肺门淋巴结肿大.与马尔尼菲篮状菌病相比,两者临床表现十分相像,两者均主要累及单核巨噬细胞系统,且两者流行区域有重叠,主要通过真菌培养等进行鉴别.

-

消化道内镜下多呈浅表性溃疡,病变累及肠系膜淋巴结时可合并肠系膜淋巴结炎,需与肠道播散型荚膜组织胞浆菌病和肠结核等疾病相鉴别.

(1) 肠道播散型荚膜组织胞浆菌病[62]:为荚膜组织胞浆菌所致的具有传染性的深部真菌病,在患者免疫功能低下或感染菌量过大时,该菌可广泛播散到其它器官.其中胃肠受累率高达90.0%,临床表现包括贫血、肠梗阻、肠道溃疡出血和穿孔等.结肠镜检查可见病变肠段黏膜充血、水肿、出血、溃疡、肠腔狭窄等改变,其中末端回肠和盲肠最常受累.其内镜下的表现也包括较浅的溃疡,与马尔尼菲篮状菌病不易鉴别,也可通过病理诊断进行鉴别.

(2) 肠结核:是结核分枝杆菌侵犯肠道引起的慢性特异性感染,发病年龄多为青壮年,好发于回盲部,其他部位依次为升结肠、空肠、横结肠、降结肠、阑尾、十二指肠、乙状结肠等处.可导致溃疡型肠结核、增生型肠结核、溃疡增生型肠结核.起病缓,临床症状可表现为腹痛、腹胀、大便习惯改变、腹部肿块等.鉴别主要通过病理诊断.

-

当马尔尼菲篮状菌侵袭肝脏,患者可有发热、腹胀、肝肿大等临床表现,需与播散型荚膜组织胞浆菌病和黑热病等疾病相鉴别.

(1) 播散型荚膜组织胞浆菌病[62]:为荚膜组织胞浆菌所致的具有传染性的深部真菌病,在患者免疫功能低下或感染菌量过大时,该菌可广泛播散到其它器官,导致单核巨噬淋巴细胞系统广泛受累,表现为发热、肝大等,严重者还可出现肝功能损害、黄疸、低蛋白血症、腹水等,与马尔尼菲篮状菌病类似,两者可通过病理诊断进行鉴别.

(2) 黑热病[63]:又称内脏利什曼病,是杜氏利什曼原虫(黑热病原虫)所引起的慢性地方性传染病.临床表现包括长期不规则发热、消瘦、进行性肝脾肿大和全血细胞减少症等,与马尔尼菲篮状菌病类似,实验室诊断主要依靠病原学涂片、培养等,骨髓涂片是目前首选,可通过病理诊断与马尔尼菲篮状菌病鉴别.

-

当马尔尼菲篮状菌累及淋巴结系统常导致浅表淋巴结、肺门或纵隔淋巴结或腹腔淋巴结肿大等,需与淋巴结核和淋巴瘤等疾病相鉴别.

(1) 淋巴结核[37,52]:与马尔尼菲篮状菌病类似,也可引起淋巴结肿大.累及肺门或纵隔淋巴结时,艾滋病合并结核病患者纵隔淋巴结多出现不均匀强化,肿大淋巴结以直径大于2.0 cm为主;而艾滋病合并马尔尼菲篮状菌病患者则多为均匀强化,肿大淋巴结直径以1.0~2.0 cm之间为主.累及腹腔淋巴结时,结核更倾向于累及肝门及腹膜后淋巴结,并常伴随钙化灶;马尔尼菲篮状菌病则倾向于累及肠系膜淋巴结.两种疾病最好的鉴别方式是通过特殊染色和/或培养来识别.

(2) 淋巴瘤[52,64]:在艾滋病患者中,淋巴瘤的发病率较高,也可出现发热、体重减轻等症状.该病累及腹腔淋巴结,可形成“血管包埋征”,表现为腹膜后多发肿大的淋巴结融呈肿块,包绕相邻血管.包绕的血管可离开原来的位置而似漂浮状,形成“漂浮征”,血管多不受侵犯.肿瘤实质多呈中度均匀强化.但马尔尼菲篮状菌病患者的肿大淋巴结强化不明显,且淋巴结间较少出现融合,两种疾病最好的鉴别方式是通过特殊染色和/或培养来识别.

-

其他部位马尔尼菲篮状菌病在艾滋病患者中较少见,如累及神经系统、骨骼系统、眼部等,且多数情况下作为播散性马尔尼菲篮状菌病的一种表现,与皮肤、呼吸系统和消化系统等部位马尔尼菲篮状菌感染同时存在.

5.1. 累及皮肤及黏膜

5.2. 累及呼吸系统

5.2.1. 马尔尼菲篮状菌病累及咽喉部

5.2.2. 马尔尼菲篮状菌病累及肺部

5.3. 累及消化系统

5.3.1. 马尔尼菲篮状菌病累及胃肠道

5.3.2. 马尔尼菲篮状菌病累及肝脏

5.4. 累及淋巴系统

5.5. 其他部位马尔尼菲篮状菌病

-

不论病情轻重,均建议采用两性霉素B诱导治疗+伊曲康唑巩固治疗的序贯疗法.伊曲康唑不建议被用于诱导期治疗.推荐用法:两性霉素B脱氧胆酸盐(0.5~0.7 mg/(kg·d)静脉滴注2周)诱导治疗,续以伊曲康唑(200 mg口服q12h)巩固治疗,持续10周后进入二级预防[65].

药物机制及不良反应的监测和处理:

两性霉素B 两性霉素B为多烯类抗真菌药物,可通过与真菌细胞膜上的固醇相结合,损伤细胞膜通透性,导致细胞膜内重要物质如钾离子、核苷酸和氨基酸等外漏,破坏细胞的正常代谢从而抑制其生长.常见不良反应包括低钾血症、肾功能损害、发热和骨髓抑制等.

伊曲康唑 伊曲康唑是三唑类衍生物,具有广谱抗真菌活性.体外试验表明伊曲康唑可以破坏真菌细胞膜中麦角甾醇的合成.麦角甾醇是真菌细胞膜的重要组成部分,干扰其合成将最终产生抗真菌作用.常见不良反应包括胃肠道不适,少数用药者可发生头痛、可逆性肝酶升高和月经紊乱等.需注意的是,伊曲康唑显示有负性肌力作用,日剂量400 mg自发报告的心力衰竭发生率高于较低剂量者,提示心力衰竭的发生风险可能随该药剂量的增加而升高[66].因此除非明显利大于弊,该药不应用于患有充血性心力衰竭或有充血性心力衰竭病史的患者.

-

如患者诱导治疗无法耐受两性霉素B,可选择伏立康唑.有研究表明[67]马尔尼菲篮状菌对氟康唑的敏感性较低,且容易耐药,一般不推荐氟康唑.

推荐用法:诱导期伏立康唑第一天给予负荷剂量6 mg/kg,静脉滴注,q12h,然后4 mg/(kg·d),静脉滴注,q12h,至少3天,之后可根据患者情况改为200 mg,口服,q12h;或首日400 mg,口服,q12h,然后200 mg,口服,q12h.诱导治疗2周后进入巩固治疗[68-69].巩固期伏立康唑200 mg,口服,q12h;或伊曲康唑200 mg,口服,q12h.巩固治疗10周后开始二级预防.

药物机制及不良反应的监测和处理:

伏立康唑 是一种广谱三唑类抗真菌药,通过抑制真菌中由细胞色素P450介导的14α-甾醇去甲基化,从而抑制麦角甾醇的生物合成,达到抗真菌作用.国内有研究发现伏立康唑治疗马尔尼菲篮状菌病有效且耐受性良好[70-71].与其他抗真菌药物类似,该药具有肝毒性.有报道称伏立康唑与肝功能异常和肝损害体征有关,对于严重肝功能损害患者应用该药时需权衡利弊,并严密监测药物毒性.和伏立康唑有关的视觉障碍较为常见.大约30%的患者曾出现视觉改变、视觉增强、视力模糊、色觉改变和畏光.通常为轻度,可能与血药浓度和剂量有关.与伏立康唑相关的皮疹发生率为5.8%(86/1493),多为轻度到中度,患者在治疗期间避免强烈日光直射.另外,伏立康唑所致精神异常也不罕见,有研究显示幻觉与血浆谷浓度成显著正相关,且年龄是精神障碍的独立危险因素[72-73].因此对于使用伏立康唑的患者,尤其是老年患者,建议监测血药浓度.

-

马尔尼菲篮状菌病累及神经系统,建议诱导治疗使用两性霉素B脂质体5 mg/(kg·d).同时,建议延长诱导期治疗时间至4~6周,由于静脉给药即可获得良好疗效,不推荐鞘内给药[39].

马尔尼菲篮状菌眼病的临床文献较少,静脉使用两性霉素B的治疗效果存在争议.有个案报道显示,经两性霉素B(0.05 mg/mL)眼前房注射,眼部临床症状可明显改善[43].

马尔尼菲篮状菌累及骨骼系统的治疗取决于感染的严重程度、治疗效果以及患者的免疫状态.其治疗时长和溶骨性病变的预防尚无明确建议,但短期抗真菌治疗的患者更易发生复发.对于顽固性或难治性骨病,如病理性骨折和化脓性骨髓炎,应进行手术和外固定[40].

-

马尔尼菲篮状菌病患者ART最佳启动时机目前暂未有相关研究.现有研究中位ART启动时间为3周(1~5周)[65].已有少量病例报道马尔尼菲篮状菌病相关免疫重建综合征(IRIS)[74-76],但尚无证据证明IRIS与ART启动相关.且在两性霉素与伊曲康唑疗效对比的研究中,仅在伊曲康唑组发生了IRIS,该研究认为两性霉素B有效抗真菌治疗1周启动ART较为安全[65]. ART方案制订应结合治疗史、合并症及药物相互作用等因素进行个体化选择.

-

伊曲康唑和伏立康唑通过CYP3A4途径代谢,与蛋白酶抑制剂(PIs)、非核苷类逆转录酶抑制剂(NNRTIs)等抗逆转录病毒药物有相互作用,因此唑类抗真菌药物与抗逆转录病毒药物联合应用时应注意药物剂量调整.

依非韦伦与伏立康唑合用时,伏立康唑维持剂量应增加到400 mg q12h,而依非韦伦应降低50%.停用伏立康唑后,依非韦伦应恢复到正常剂量.与伊曲康唑何用时,依非韦伦药代动力学不受影响,但伊曲康唑有效生物利用度下降,目前尚无两药联用的推荐剂量.

洛匹那韦/利托那韦与伊曲康唑联用时,伊曲康唑血药浓度可能会增加.因此不建议洛匹那韦/利托那韦与超过200 mg/d的伊曲康唑合用.洛匹那韦/利托那韦与伏立康唑联用时,后者血药浓度可能降低.

-

马尔尼菲篮状菌病相关IRIS指在艾滋病合并马尔尼菲篮状菌病感染者中,开始ART后的几周到几个月内出现临床症状的恶化,可分为暴露型IRIS和矛盾型IRIS.暴露型IRIS是指开始ART前未发现合并马尔尼菲篮状菌病,ART后出现感染灶,炎症反应是由病原体本身引起;而矛盾型IRIS是指ART启动之前合并了马尔尼菲篮状菌病,经过有效抗真菌治疗后病情好转,但ART启动后病情加重的现象.马尔尼菲篮状菌病相关暴露型IRIS和矛盾型IRIS在个案报道中皆有发现[74-76].

马尔尼菲篮状菌病相关IRIS需满足以下条件[65,76-77]:①启动抗逆转录病毒治疗后出现炎症症状,表现主要为红斑性或免疫性皮损,如结节性红斑、大而痛的周围淋巴结和小关节滑膜炎等;② HIV RNA水平较基线明显下降且CD4+T淋巴细胞计数较基线升高;③排除新近机会性感染以及药物毒副反应.多数症状能通过非甾体类抗炎药有效控制.滑膜炎能通过激素治疗得到缓解[76].虽然马尔尼菲篮状菌病相关IRIS能通过继续ART及抗真菌治疗得到有效控制,不会增加病死率,但会增加患者住院时长及住院费用,降低生活质量[65].

6.1. 抗真菌治疗

6.1.1. 首选方案

6.1.2. 替代方案

6.1.3. 其他治疗方案

6.2. ART治疗

6.2.1. ART时机与方案

6.2.2. ART药物与抗真菌药物的相互作用

6.2.3. 马尔尼菲篮状菌病相关性免疫重建炎性综合征

-

目前考虑到药物的长期毒性、相互作用以及经济成本,一级预防尚未广泛开展.泰国的一项双盲安慰剂对照试验表明,CD4+T淋巴细胞计数少于200个/μL的艾滋病患者口服伊曲康唑200 mg/d作为一级预防,能显著减少包括马尔尼菲篮状菌病在内的侵袭性真菌感染发生率[78].亦有研究表明氟康唑400 mg/周作为一级预防同样有效[79].近期我国回顾性队列研究显示,磺胺甲基异噁唑除了能够预防其他艾滋病相关机会感染,还对接受ART的艾滋病患者具有预防马尔尼菲感染的潜力[80].

CD4+T淋巴细胞计数少于100个/μL且居住在我国南方、泰国北部、越南等流行地区的患者,因各种原因无法获得ART或治疗失败无法再进行有效ART,可考虑一级预防.即将启动或已经启动ART的感染者以及居住在非流行地区的感染者不推荐进行一级预防.

已启动ART的艾滋病患者,CD4+T淋巴细胞计数多于100个/μL,持续6个月以上,或病毒载量持续抑制6个月以上,可停止一级预防.

对于无法进行有效ART但仍需到访流行地区的患者需在出发前3 d开始进行一级预防,以使血清药物水平达到稳定状态,在旅行结束后再继续巩固用药1周.

-

首选方案:口服伊曲康唑200 mg/d.

既往研究表明,在抗真菌治疗后,未经ART的患者有半数以上出现马尔尼菲篮状菌病复发,而经过口服伊曲康唑二级预防的患者复发率降至0%[81].目前尚无RCT研究证明停止二级预防的安全性,但回顾性队列研究显示CD4+T淋巴细胞计数多于100个/mm3的患者在停止伊曲康唑二级预防后无复发[82].

因此,建议所有完成抗马尔尼菲篮状菌治疗的患者都继续进行二级预防.已启动ART的艾滋病患者,且CD4+T淋巴细胞计数多于100个/μL至少维持6个月后,可停止二级预防[82].当患者CD4+T淋巴细胞计数少于100个/μL时,应再次启动二级预防.

下载:

下载: