-

平衡是指机体所在的一种姿态以及在活动或受到外力作用的情况下能够自我调整并维持该姿势的一种能力,是人体保持直立、行走及完成各种运动的基本保障.平衡具有对称性、稳固性和动态稳固性3个主要特征[1].研究表明,肌肉力量对身体平衡能力有着非常重要的影响,Gérome等人指出,运动可以有效提高姿势控制能力,坚持运动能够使肌纤维增多、增粗,表现为肌肉力量增大,同时可以增加神经系统兴奋性,使参与收缩的肌纤维增多,因此可以通过提高肌肉力量来改善平衡能力[2-3].此外,平衡能力与身体的屈伸肌群力量比值存在着相关性[4].人体日常的站立和行走均以下肢为支撑,提高下肢肌肉力量,可有效缓解随年龄增长而出现的身体稳定能力下降的现象,所以研究膝关节屈伸肌力及比值对人体平衡能力的影响具有重要的意义.本文通过对60名无运动经历的大学生进行测试,研究不同测试速度模式下膝关节屈伸肌力比对平衡能力的影响,为提高平衡能力及锻炼目的提供依据.

全文HTML

-

选取北京体育大学运动康复系大学生55名,从未参加过任何体育专业训练,所有受试对象均为男性,身体健康,无重大病史,下肢肌肉无受伤,运动能力良好.实验测试前24 h内未从事剧烈运动,无肌肉疲劳感,具体情况见表 1.

-

本研究采用Biodex等速肌力测试仪对所有受试者分别进行3种速度模式下(60°/s,150°/s,240°/s)的肌力测试,每个速度测试3次,间歇时间为30 s,详情如表 2.

-

采用的是Kistler 9281AA三维测力系统,采样频率为1 000 Hz.静态平衡能力测试为单脚闭眼站立,受试者单脚(优势侧)站立于三维测力台上,另一条腿向上抬起,小腿自然下垂,双手叉腰,闭眼.在完全站稳之后示意测试人员,测力台开始采集数据,采集数据30 s,共测试两次,两次之间休息1 min.

-

同样采用Kistler 9281AA三维测力系统,采样频率为1 000 Hz.利用FMS测试当中的直线弓箭步动作,要求受试者双手叉腰,站于测力台后的适当位置,在准备好之后示意测试人员,测试人员发出口令的同时开始进行数据采集,受试者则在听到“开始”的口令之后将自己的优势腿向前迈出踩在测力台上(整个动作要求连贯,一步到位,不作调整),采集数据时间持续30 s,共测试两次,两次间隔1 min.

-

1) 屈伸肌力测试指标包含:膝关节等速向心60°,150°,240°时的屈肌、伸肌最大峰值力矩以及H/Q(屈、伸肌最大峰值力矩之比)

2) 平衡能力评价指标包含:重心动摇总轨迹长(L)、包络面积、单位面积轨迹长(L/A)、纵向重心动摇轨迹长度(L纵向)、横向重心动摇轨迹长度(L横向).

-

在计算人体重心动摇轨迹散乱坐标点集包络面积时,采用快速求取近似凸包的算法.数据量越大,快速近似求取凸包算法得到的近似凸包也越接近真实凸包.快速求取近似凸包算法的基本思想:凸包上的点总是处于极限位置[5],点集中x轴方向的最大值点一定是凸包所包含的点.根据这一思想,将点集中所有点以坐标原点为中心旋转一个微小的角度,求此时x轴方向的极值点,该极值对应的原始坐标点也一定是凸包上的点,再改变下一个旋转角度值,计算x轴方向的极值点,对应的原始坐标为凸包上的点,如此循环下去,点集旋转360°,即可求出点集的全部凸包点,该算法的好处是无需对原始数据进行排序操作,而且在变化旋转角度求极值的过程中,不会出现极值点重复的情况.

平面直角坐标系中坐标旋转公式为

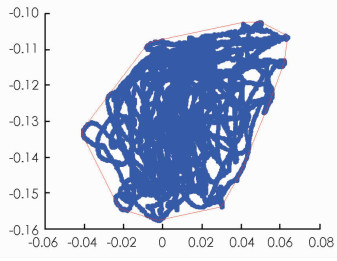

其中(Xn-1,Yn-1)为原始坐标位置,(Xn,Yn)为经过旋转后的新坐标,θ为旋转的角度. 图 1所示为采用matlab编程实现的重心动摇轨迹包络示意图,蓝色曲线为重心动摇轨迹,红色曲线为编程实现的包络取线示意图.

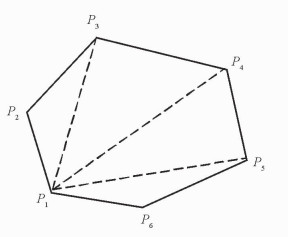

设凸点数为N(N的取值与旋转步长选取有关,本文在计算包络面积时编程的旋转步长为5°),在已知凸包点各顶点坐标的条件下,以凸包起始点作为三角形的一个顶点,把凸包划分为N-2个三角形,如图 2所示.设三角形的的三条边长分别为a,b,c,三角形面积S的计算公式[6]为:

将N-2个三角形的面积叠加后即得到人体重心动摇轨迹包络面积.

-

采用Microsoft Excel以及SPSS20.0统计软件包对数据进行统计学分析,实验数据均用“均数±标准差”表示,各个指标比较采用方差分析,显著性水平取0.05,当p<0.05时表示具有显著性差异,当p<0.01表示具有高度显著性差异.

根据百分位数法,结合受试者正态回归曲线,经过相关专家的讨论与建议将受试者按不同速度下的屈伸肌力比值分为0~30%,30%~70%,70%~100%三组,具体参数如表 3.

不同速度下的屈伸肌力比的差异采用配对t检验;低、中、高3个组间的差异采用独立样本t检验.

1.1. 研究对象

1.2. 研究方法

1.2.1. 实验法

1.2.1.1. 屈伸肌力测试

1.2.1.2. 静态平衡能力测试

1.2.1.3. 动态平衡能力测试

1.2.1.4. 测试指标

1.2.1.5. 人体重心动摇轨迹及包络面积求法

1.2.2. 数理统计法

-

表 4中的3个速度是对受试者进行屈伸肌力测试时所设置的,指标屈伸肌力比是指受试者在每个速度下的屈伸肌峰力矩之比.

从表 4可以看出,随着运动速度的不断增大,膝关节屈伸肌力比值也成逐渐增大趋势,并表现出高度显著性差异.

-

平衡是由平衡感觉传入中枢神经系统,经中枢神经综合分析后经由锥体束下达神经冲动,调节指挥肌肉、骨骼系统来随时纠正身体的偏移以维持平衡[7].静力性平衡能力,是指处于相对静止状态下,控制身体重心的能力,要维持稳定的站立除了要有稳定的平衡感觉外还必须具有充足的躯干肌和下肢肌的肌力和肌张力.

从表 5-表 7可以看出低速下,在指标重心动摇轨迹长(L)、包络面积(A)、单位面积轨迹长(L/A)、及纵向轨迹长(L纵向)上均表现出随着屈伸肌力比值的增大平衡能力增强的趋势,且在重心动摇轨迹长、包络面积及纵向轨迹长中高组与低组相比具有显著性差异(p<0.05),指标横向轨迹长(L横向)中组与低组相比表现出显著性差异,虽然高组略差于中组,但未表现出差异且高组与低组相比同样具有显著性差异(p<0.05).整体而言,在低速下,膝关节平衡能力随着屈伸肌力比值的增大逐渐增强.中速下,在指标重心动摇轨迹长、包络面积、单位面积轨迹长及横向轨迹长(L横向)上均表现出随着屈伸肌力比值的增大,平衡能力先增强后略微有所下降,且中组与低组相比在重心动摇轨迹长、包络面积上表现出显著性差异.指标纵向轨迹长虽未表现出显著性差异,但呈现出平衡能力逐渐增强的趋势.高速下,在轨迹移动指标L、L横向及L纵向均表现出随着屈伸比值的增大平衡能力逐渐增强的趋势,且中组和高组与低组相比均有显著性差异(p<0.05).指标包络面积,虽高组略差于中组,但差别甚微,基本一致.

-

动态平衡是指身体受到外力或内力作用时,躯体进行自我调整并维持姿势稳定的一种能力[8].

从表 8-表 10可以看出:在低速下,指标重心动摇轨迹长(L)、包络面积(A)、纵向轨迹长(L纵向)及横向轨迹长L横向均表现出随着屈伸肌力比值的增大平衡能力先增强后降低的趋势,其中在L,A中,中组与低组相比表现出显著性差异(p<0.05),单位面积轨迹长变化不明显.中速下,随着屈伸肌力比值的增加在指标重心动摇轨迹长、包络面积及单位面积轨迹长中均表现出逐渐变好的趋势,其中高组与低组相比在指标L表现出显著性差异(p<0.05),指标纵向移动(L纵向)及横向移动(L横向)变化不明显,无显著性差异.高速下,指标重心动摇轨迹长、包络面积及横向移动表现出随着屈伸肌力比值的增大,平衡能力先增强后趋于平稳的趋势,其中,在轨迹移动长L及L横向中,中组与低组相比表现出显著性差异(p<0.05),指标L纵向表现出平衡能力逐渐增强的趋势.

-

指标重心动摇轨迹长、包络面积和单位面积轨迹长只能体现整体的平衡能力,并不能具体看出在动、静态下膝关节的横向和纵向上平衡能力,为此,将横向和纵向的轨迹移动长度单独进行比较分析.从表 11可以看出,在膝关节保持静态时,3种测试速度模式下均表现出纵向平衡能力优于横向,并表现出高度显著性差异.从表 12可以看出,在动态时,3种测试速度模式下均表现出横向平衡能力优于纵向,并表现出高度显著性差异.

2.1. 不同测试速度模式对膝关节屈伸肌力比值的影响(表 4).

2.2. 不同测试速度模式下膝关节屈伸肌力比对静态平衡能力的影响

2.3. 不同测试速度模式下膝关节屈伸肌力比对动态平衡能力的影响

2.4. 不同测试速度模式下膝关节在纵向及横向上的轨迹移动长度比较

-

随着测试速度的增加,膝关节屈伸肌峰值力矩表现出逐渐降低的趋势,即肌肉的向心收缩力随收缩速度的增加而减小.研究表明,当测试速度为60°/s时,所测出的最大力量即为运动员的基础力量,当测试速度为240°/s时,所测出的最大力量可作为运动员的中快速力量[8].对此,主要是由于在不同的测试速度下,神经激活不同的肌肉类型,在较高强度收缩时(相当于等速向心低速状态下),肌肉中的快肌纤维及慢肌纤维均被神经激活,产生较大肌力.在较低强度收缩时(相当于等速向心高速状态下)神经仅激活快肌纤维,产生相对较小的肌力,随肌肉收缩速度的增加,关节肌群需付出更大的肌力来克服收缩元和结缔组织的流体黏滞性,同时横桥不断地快速结合与分离也要损失肌力,从而使肌肉的张力随运动速度的加快而下降[9].这同等速离心收缩的结果正好相反,即为在等速离心收缩时,膝关节的屈伸肌力峰力矩表现出随着测试速度的增加逐渐增大的趋势[10].研究认为,人体关节肌力的增加会改善肌肉抗疲劳能力,因在一定的绝对张力下,需要相对力量百分比减少,这为主动重复性收缩运动提供了较多的能量储备[11]. Jin-Mo Yang等研究证明关节力量决定了关节运动中的稳定能力,关节力量越大,在运动中越稳定[12].

-

重心动摇总轨迹长度L为x轴和y轴方向上的综合指标,是30 s内的总轨迹移动长度、包络面积、纵向轨迹移动长、横向轨迹移动长表示平衡障碍的程度,也就是摇摆的程度;单位面积内的轨迹长表示人体本体感觉性姿势的控制机能;数值L,A,L纵向,L横向及L/A较为稳定,具有分析价值[13].通过对3种测试速度模式下膝关节低、中、高组屈伸肌力比值与静态平衡能力的比较分析,总体呈现出相同变化趋势:比值中组平衡能力与高组接近且高组略优于中组,尤其在低速下(60°/s)最为明显.说明在静态下,膝关节屈伸肌力比值越大,人体平衡能力越好,且超过一定比值之后,平衡能力的增强趋于平缓,可能是因为中组的屈伸肌力比值已经接近于最佳平衡状态下的比值,即使屈伸肌力比值再增大,平衡能力也不会得到大幅度提高,这与徐峰等[14]人的研究一致.在其研究中指出,屈肌力量的强弱与膝关节的损伤有直接的关系,膝关节屈伸肌力比值的增大有助于膝关节的保护.闭眼单脚站立时,股四头肌的收缩使得膝关节伸,同时由于腘绳肌的克制作用预防膝关节过伸,通过提高腘绳肌肌力能够有效提高静态下人体的平衡能力.

-

人们在平时生活中需要进行大量的活动,因此,动态平衡能力的研究更值得关注.通过对实验结果进行比较分析可以得出:在低速下,膝关节屈伸肌力比值中组表现出最佳平衡状态,在等动测试低速下的肌力可作为人体的基础力量,即在进行大强度的运动时需要膝关节具有较大的伸肌力量.膝关节屈伸肌力比反映了膝关节屈伸肌群力量的平衡[15].苏转平等[16]人在对举重运动员膝关节屈伸肌群等速肌力特征研究中指出,运动员在挺举过程中,膝关节伸肌需要较大的爆发力,从而要求教练员在训练中重视对伸肌肌力的提高.但是膝关节屈伸肌力比值偏低则会影响膝关节稳定性,不仅对成绩造成影响,更会出现运动损伤.王聚龙等[17]人在对散打运动员下肢等速肌力特征研究中指出,为提高鞭腿动作的有效性及稳定性,需要提高膝关节的伸肌力量,并在文章指出进攻腿的屈伸肌力比值小于支撑腿.所以,膝关节在承受高强度运动负荷时,仅仅把膝关节屈伸肌力比值作为膝关节稳定的指标是不够的,还需考虑屈、伸膝关节的绝对肌力值,应该在保证膝关节屈伸肌力比值的适度范围内尽可能提高伸肌肌力.在中速与高速下,膝关节屈伸肌力比值中组与高组各项指标值接近,并在指标重心动摇轨迹长度上与低组表现出显著性差异,屈伸肌力比直接关系到运动员快速收缩的稳定性.岳建军[4]在对健美操运动员下肢等速肌力特征研究中指出,膝关节屈肌力量在超等长快速收缩中有着重要作用,通过提高屈膝肌力,能够有效提高膝关节在运动中的稳定性,提高动作质量并减少运动损伤的发生.田石榴等人的研究中同样指出:水平越高的运动员,膝关节屈肌力量越高,屈伸肌力矩比值越大,膝关节屈肌力量在不同赛期不同,在比赛期达到最大[18].研究表明,关节力量的不平衡会降低人体的平衡能力,从而增加运动损伤发生的可能[19],尤其以膝关节的损伤为多见,这也为平时的锻炼提出了一个指导性建议.在日常锻炼过程中,一定要关注肌肉力量的平衡性发展,过度追求某一侧肌肉力量只会增加出现损伤的可能性.膝关节屈伸肌力比值在一定程度上反映了膝关节力量训练的均衡程度.郭金荣等人的研究表明,跨栏运动员具有较高的屈肌力量,反映其膝关节屈伸肌群力量较为协调,这与长期的专项训练有关系,对膝关节周期性地快速协调摆动和增大步幅是有利的[20].由此可见,经过训练可以有效提高膝关节的屈肌肌力,屈肌力量的提高能够有助于运动员的比赛成绩.离心训练能够有效提高膝关节屈伸肌力比值(即提高屈肌力量),这主要是由于离心收缩时肌肉力量明显增加,尤其是以150%离心训练后出现了特别显著性差异[21].此外,机体长期在不稳定状态下进行抵抗训练已经被证明能够有效促进神经肌肉的适应,从而提升平衡能力.研究显示,机体经过稳定-不稳定的轮转训练可以达到“外部干扰-身体平衡适应”,即机体平衡能力可以通过不稳定条件下适应性学习来完成[22-23].

-

平衡能力作为人体非常重要的基本能力之一,对维持日常所需的基本生存能力起着巨大的作用,尤其是在运动当中.目前还未有关于影响平衡能力的膝关节屈伸肌力适宜比值方面的研究,只有对某些项目所做的比较研究.杨雪清等[24]在对不同等级篮球运动员膝关节屈伸肌力比值中分析得出,健将组左、右两侧H/Q值在测试速度为60°/s和240°/s时均大于一级组左、右侧H/Q值,两者间具有显著性差异且两组队员左右两侧平均H/Q值都大于0.53,高于本实验测试速度60°/s时,可见膝关节H/Q值越高越有利于人体的平衡能力以及整体的运动能力.吴毅等[25]在对从事不同运动项目队员的H/Q值中发现,跳跃项目的运动员股后肌群力量最大,H/Q值大于0.6,可能是由于跳跃项目需要运动员做出更高、更远的腾空动作,经过长时间的系统训练,在空间中提升了运动员自我控制能力以及维持自身平衡的能力.有研究指出,当膝关节H/Q值低于0.6时容易引起股后肌群的拉伤[26-27].在本文研究中,随着测试速度的加快,膝关节屈伸肌力比值逐渐增大,在测试速度为240°/s时接近0.6,由于测试速度越快,膝关节屈伸肌峰力矩越低,相反,慢速时的屈伸肌峰力矩越高,说明在进行大强度的运动中更容易引起股后肌群的拉伤.此次研究的膝关节屈伸肌力比值范围为0.37~0.72,平均为0.52,低于运动员平均水平,并且在此范围内总体呈现出在不同测试速度模式下随着膝关节屈伸肌力比值的增大,平衡能力表现为逐渐增强到趋于平缓的趋势(低速下的动态平衡能力有差异).此外,一些研究中表明膝关节的屈伸肌力比值下降与疼痛加剧之间具有统计学意义[28].黄若葭等人认为,通过训练提升膝关节骨性关节炎患者的膝关节周围肌肉力量,可以有效提高患者的平衡能力[29].

膝关节屈伸肌力比值具有一定的范围,这主要与膝关节的稳定性有关.人体所有的运动几乎都是在对抗阻力的条件下产生的,膝关节屈伸肌力比对于多周期项目的训练和比赛尤为重要.在日常活动或训练中应该有目的地安排强化大腿后肌群的内容,从而保持膝关节屈伸肌群力量的平衡,使肌肉的舒张与收缩按照特定技术规范的要求协调进行,在膝关节屈肌肌群的配合下完成不同强度的技术动作.因此,膝关节屈伸肌力比值保持在合理的范围,对于更好地完成技术动作和提高成绩以及预防损伤具有重要的意义.

-

膝关节横向、纵向运动都需要屈、伸肌力的支持.通过对人体纵向、横向的轨迹移动长度指标比较分析可以看出,在对人体静态平衡能力测试下,3种速度均表现出人体横向轨迹移动长度大于纵向轨迹移动长度,并表现出极显著性差异;在动态平衡能力测试下,3种速度均表现出人体纵向轨迹移动长度要大于横向轨迹移动长度,同样表现出极显著性差异.林长地等[26]人在对老年女性平衡能力测试研究中指出,静态下双脚站立人体压力中心在横向大于纵向上的轨迹移动距离以及动态下受试者按照要求依次到达左前方、正前方和右前方3个位置点的压力中心在横向小于纵向上的轨迹移动距离,与本研究结果一致.说明在静态站立时,人体横向的晃动要大于纵向,在动态移动时,人体在运动方向更易于失去重心.

3.1. 收缩速度与屈伸肌峰力矩的关系

3.2. 膝关节屈伸肌力比与静态平衡能力的关系

3.3. 膝关节屈伸肌力比与动态平衡能力的关系

3.4. 影响平衡能力的膝关节屈伸肌力适宜比值分析

3.5. 不同测试速度模式下,动、静态平衡能力纵向、横向指标比较分析

-

本研究表明:膝关节屈肌和伸肌峰值力矩随着运动速度的增大而降低,屈伸肌力比值则随着运动速度的增大而增大.不同测试速度模式下,静态与动态平衡能力随着膝关节屈伸肌力比的增大而增强,且超过一定的比值之后趋于稳定(低速下的动态平衡能力随着屈伸肌力比值的增大先增强后降低).在静态下,人体纵向平衡能力优于横向,在动态下,人体横向平衡能力优于纵向,膝关节屈伸肌力比应达到群体中等以上水平时较为适宜.

下载:

下载: