-

高校课程考核重点不仅是书本知识的积累,更重要的是学生创新意识和CDIO工程实践能力的提升[1].目前,高校课程考核普遍存在考试方式单一、评价主观和评价取向传统等问题,直接影响高校的教学效果和人才培养质量. 2018年3月26日,烟台南山学院落实教学工作专题会议精神,进行“一课两考”课程改革,要求改革原有平时成绩和期末成绩3:7的构成比例,降低期末考试比重,增加应用能力考核比重,作为课程考核改革的温和突破口.

AHP层次分析法是美国运筹学家T.L.Saaty提出的定性和定量分析相结合的多目标决策分析方法[2-3],能将决策者的经验进行量化,广泛用于目标(因素)结构复杂又缺乏必要数据的决策分析中[4].采用AHP评定高校课程成绩,可有效改变传统课程评价的主观性,在实际应用过程中具有一定的实用性和可操作性.因此,通过AHP分析并确定食品专业“一课两考”课程成绩评价指标及权重,对该院食品专业人才培养质量提升具有一定的参考价值.

全文HTML

-

目前,食品专业2016级本科实践教学比重较小的课程已经执行了“一课两考”,如:食品理化检验、生物化学、食品化学和食品营养与安全课程,课程设置见表 1.采用平时成绩(考勤、作业和期中)、应用能力成绩[实验成绩(实验考勤、实验操作和实验报告)和技能成绩(口试和操作)]和期末成绩相结合的综合考核方法,且期末成绩比例不超过50%.

-

采用AHP特征向量法进行各指标权重分析,引入一致性指标C.R对判断矩阵进行检验.权重因子度量表和R.I取值表[5]分别见表 2和表 3,根据各因素相对重要程度来确定各指标的相对权重.

根据课题组专家意见,对课程成绩构成中各指标按1-9比例标度进行判断赋分,构建科学合理的“一课两考”课程成绩权重判断矩阵

归一化后的特征向量分别为

w1=(0.100 5,0.433 0,0.466 5);w2=(0.104 7,0.258 3,0.637 0);w3=(0.75,0.25);w 4=(0.093 6,0.626 7,0.279 7);w 5=(0.166 7,0.833 3)

矩阵最大特征值λmax分别为3.006,3.038 5,2,3.085 5,2

矩阵一致性检验指标C.I<0.1,表明该矩阵的一致性可以接受. C.I>0.1时,应重新进行两两比较判断[6].当判断矩阵阶数n越大,判断的一致性越差,可以引入修正值C.R,改用修正后的一致性指标C.R进行检验[7].对矩阵进行一致性检验:根据公式

$C.I = \frac{{{\lambda _{\max }} - n}}{{n - 1}}$ 和C.R=C.I/R.I得出各判断矩阵C.R<0.1符合一致性检验结果.权重分析结果符合该院文件要求“一课两考”期末成绩比例不超过50%.根据AHP层次分析法对指标权重进行分析,得出各单层权重和计算的总权重(表 4).

-

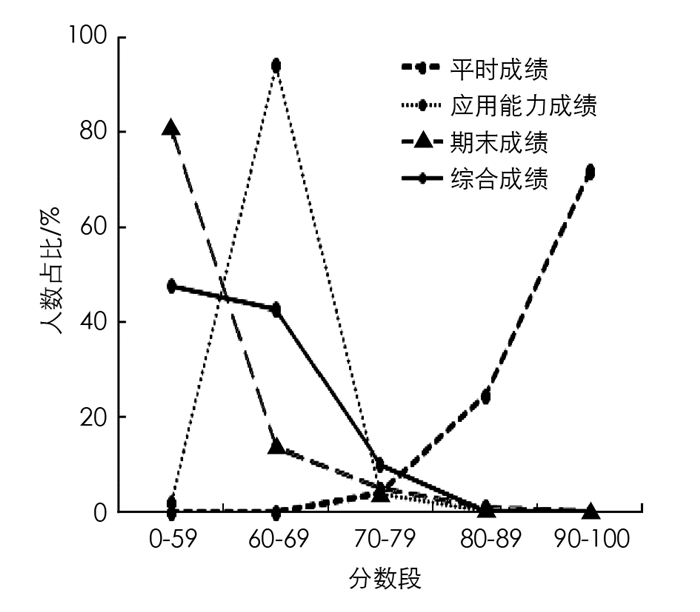

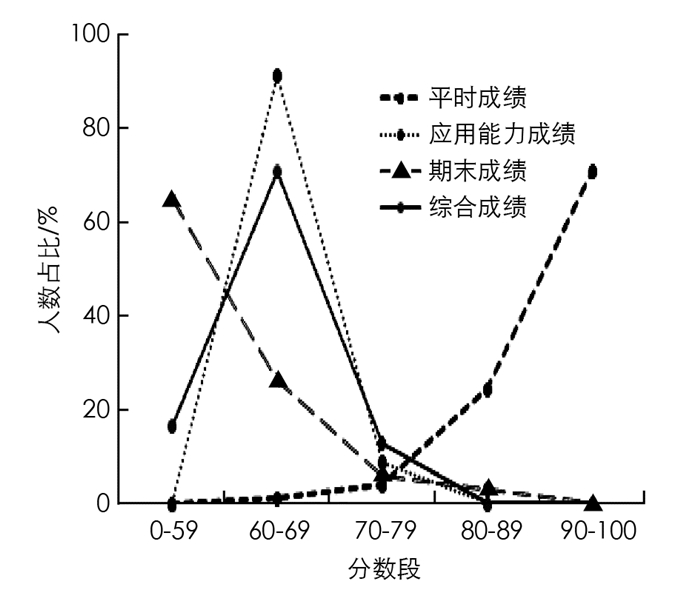

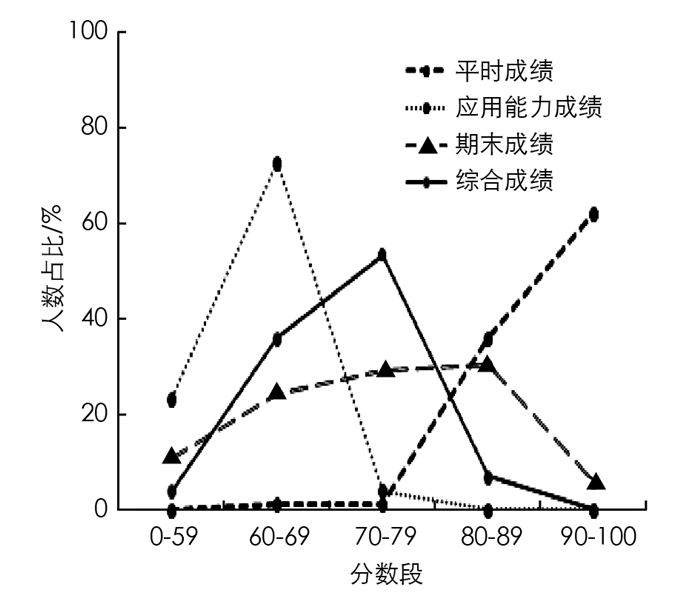

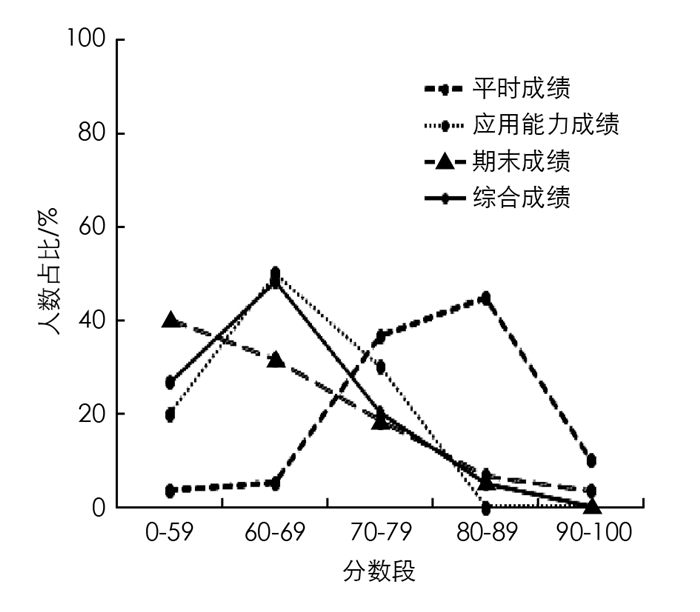

从图 1至图 4中可以看出,4门“一课两考”课程普遍存在平时成绩向高分集中,类似于高分膨胀现象[9].食品理化检验、生物化学、食品化学和食品营养与安全课程70分以上人数占比分别为91.67%,100%,99.03%和98.06%.期末考试成绩分布则相反,70分以上人数占比分别为31.66%,5.83%,8.74%和65.05%.与平时成绩趋高现象不同,期末考试成绩出现严重不及格现象,60分以下人数占比分别为41.67%,80.58%,64.05%和10.6%.说明平时成绩评价没有真实反映学生平时的学习效果,具有一定程度的随意性[10].应用能力考核成绩分布则主要集中在60~69分数段,各科人数占比分别为50%,94.17%,91.26%和72.82%,成绩分布没有突出学生实践技能特长与层次结构,存在实践技能评价的主观随意性,在一定程度上违背了“一课两考”课程考核改革的初衷.

用SPSS 17.0对“一课两考”课程成绩进行统计分析,采用Pearson法分析平时成绩、应用能力成绩和期末成绩的相关性,结果见表 6至表 9.

相关系数r=0时表示不存在线性相关;0≤|r|≤0.3时为微弱相关;0.3<|r|≤0.5时为低度相关;0.5<|r|≤0.8时为显著相关;0.8<|r|<1时为高度相关;当|r|=1时为完全线性相关.

平时成绩和应用能力考核成绩主要侧重考核学习过程,期末考试成绩主要侧重考核学习效果,平时成绩、应用能力考核成绩与期末考试成绩一般应呈正相关趋势[11].从表 6至表 9中可以看出,“一课两考”课程成绩经双侧检验具有统计学意义的相关系数r均小于0.6.其中,食品理化检验课程平时成绩与期末成绩相关系数r=0.558,为显著相关;食品营养与安全课程平时成绩、应用能力考核成绩与期末成绩相关系数r分别为0.487和0.320,为低度相关;其余均为微弱相关.未能充分体现平时成绩、应用能力考核成绩与期末考试成绩应呈现的正相关趋势.

-

在“一课两考”课程成绩评定中增加应用能力考核比重,采用AHP分析并确定“一课两考”课程成绩评价指标及权重,可有效改变传统评价机制的主观性,强化对学生实践动手能力评价的客观性,对提高学生综合素质具有一定的参考价值.

但在实际成绩评定过程中,普遍存在平时成绩和应用能力考核成绩赋分的随意性,忽略过程性考核的实际意义,在一定程度上缺少信度和效度,严重影响了学生的学习热情和兴趣.因此如何提高过程性考核赋分的公平性和科学性,是目前“一课两考”课程考核改革亟待解决的问题.

面对我国高校当前建设“双一流”的大背景以及教育发展的新态势,提高大学生自主学习能力是社会发展的必然要求. 《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2011-2020年)》指出,坚持育人为本,能力为重,着力提高学生的学习能力、实践能力和创新能力.因此,建议改革原有的教学模式,构建并完善个性化、多元化O2O混合式教学模式;以项目为载体,围绕课程知识点,采用启发式、专题研究式、案例讨论式、任务驱动式、问题链式等多元化教学手段;采用CDIO—CMM能力成熟度模型优化师资结构,突出教学基础、专业、综合、创新4级层次结构,充分调动学生的积极性和创造性,体现学生的主体地位,挖掘学生的自主学习能力和创新意识.

下载:

下载: