-

贫困问题是一个世界性难题,在全世界各个国家中普遍存在[1].中国政府高度重视贫困问题,自20世纪80年代起陆续实施了诸多帮助农民脱贫致富的政策和措施,取得了较大成效[2].近年来,进一步加大了脱贫攻坚的力度. 2017年10月,中国政府把乡村振兴上升为国家战略写进了党的十九大报告中,并且为了及时推进乡村振兴战略的实施,中共中央、国务院于2018年1月初又制定了《关于实施乡村振兴战略的意见》,为我国的扶贫工作奠定了坚实基础[3].旅游业是产业关联度高、综合带动力强的产业,在消除贫困、促进发展上具有明显的优势[4].龙肖毅等认为乡村旅游可拓宽农民收入渠道,延伸农业产业链,缩小城乡差距,推进农业产业化,促进农村经济发展的质量和效益[5].作为扶贫的一种有效手段,旅游扶贫能够通过有效利用当地旅游资源,带动经济发展,帮助农民脱贫致富,进而助力中央乡村振兴战略的实施,到2020年顺利实现“一达标、两不愁、三保障”的扶贫目标[6].

在20世纪90年代末,英国国际发展局(DFID)率先提出了有利于贫困人口发展的旅游(Pro-poor Tourism)这一概念,随之引起旅游行业与学术界的高度关注[7].目前,学术界从宏观角度进行旅游扶贫研究颇多,一般是从旅游扶贫模式、旅游扶贫效应、旅游扶贫机制及旅游扶贫绩效评估等方面进行探讨,而对于旅游目的地贫困人口获益、贫困人口对旅游扶贫的态度、扶贫管理措施的有效程度以及扶贫项目的针对性等微观因素探讨较少[8].

本文在国家实施乡村振兴战略和已有宏观研究基础的背景下,以重庆市B村为例开展研究,从微观方面多角度探讨旅游扶贫机制.同时,站在贫困人口视角上探讨其参与旅游扶贫的积极性、态度和收益等,从而客观分析旅游扶贫效果,以期进一步丰富我国旅游扶贫研究的方式与内容.

全文HTML

-

建立科学合理的旅游扶贫机制是确保旅游扶贫取得成功的关键,旅游扶贫机制由利益分配机制、参与动力机制和评价监督机制3部分构成.

-

农村地区旅游扶贫有不同的利益主体,诸如政府、社区、贫困户、普通户、旅游企业等,他们有着不同的身份,出于不同的考虑对旅游扶贫的利益主张也有所不同.国内旅游扶贫开发的利益分配模式主要有以下4种:一是以政府和企业为主导的利益分配模式;二是以政府、企业和社区为主导的利益分配模式;三是以政府、集体自治团体和农村居民为主导的利益分配模式;四是以政府、企业、农村社区和居民为主导的利益分配模式.

目前农村旅游扶贫所面临的主要问题是权益分配不公,没有充分照顾到农村居民尤其是贫困农民的利益.获益最多的参与主体通常是旅游企业和地方政府等,导致农民参与旅游扶贫的意愿不强.公平的利益分配机制是旅游扶贫顺利开展的基础,能够按照不同需求和能力差异有效组织各个利益主体从事相应的活动,需要协调好农村居民、当地政府与旅游企业等利益攸关方之间的利益分配关系[9].

-

乡村旅游扶贫参与动力机制主要是由地方政府、贫困农民、旅游企业、游客等动力因子相互作用影响、相互制约促进而成.地方政府在旅游扶贫中主要是进行基础设施建设、招商引资、人才引进、技术开发与培训、政策制定与落实等,其主要动力是通过开展旅游扶贫,助力当地经济发展,帮助贫困人口脱贫致富;旅游企业在旅游扶贫中主要提供资金、智力和技术支持,其主要动力是通过开展旅游扶贫而取得经济利益回报;贫困农民在旅游扶贫中主要提供劳动力和出售农副产品,获取经济收入,实现脱贫致富;游客为当地带来旅游经济收入,其主要动力是通过体验独特的乡村田园景观、美食特产和民俗文化等来获得精神方面和物质方面的满足[10].

由此可见,地方政府、贫困农民、旅游企业与游客等4个关键动力因子有着不同的发展目标和利益诉求,是旅游扶贫中相互作用和制约的利益攸关方,需要建立合理的参与动力机制,充分激发各自参与旅游扶贫的动力.

-

评价监督机制能够使旅游扶贫在多个主体参与的情况下顺利开展,实现利益分配公平、资源环境得到有效保护、贫困农民发家致富的目的.目前,我国在扶贫评价和监督方面还存在一些问题,主要表现在以下5个方面:一是绩效评估过于注重突出政绩,与目标要求脱节;二是绩效评估形式主义突出,官僚主义犹存;三是未建立统一扶贫绩效评估制度,偏重于对领导干部的考核;四是绩效评估整体性不足,缺乏有效监督;五是缺乏连续的绩效监测机制和有效的激励机制[11].

1.1. 利益分配机制

1.2. 参与动力机制

1.3. 评价监督机制

-

重庆市城口县西桥镇B村位于县城东南面,西面与茅坪村接界,南面与修齐相邻,距县城8 km,任河流域流经此村,位于任河东岸.全村幅员面积9.87 km2,海拔最高点1 500 m,最低点700 m,山大坡陡,环境优美,民风淳朴,立体气候特征明显.全村辖8个社,共326户,总人口1 208人,有耕地43.7 hm2,是复兴街道锰矿企业所在地.

-

近年来,B村的旅游业得到了迅猛发展,旅游收入、游客量等均得到显著增长. B村主要旅游产品由田园风光、红色教育和农家乐等组成,持续打造“遗迹考察+乡村休闲体验+森林养生+观光度假”的旅游开发模式. 2019年,B村接待旅游人次达到35 200人,旅游收入326万元.农民人均纯收入近几年实现了较大增长,乡村旅游真正成了富民强村的主导产业,村级集体经济也在2019年由零收入直接达到了162万元,村民通过乡村旅游产业真正实现了发家致富的美好愿望.

由此可见,一方面,B村的旅游产品颇受游客青睐,有一定的市场号召力,对整个重庆区域的乡村旅游发展具有一定的带动作用.因此,加大力度推动B村的旅游业发展,助力当地贫困人口脱贫致富有较强的必要性和可行性.另一方面,B村是通过发展旅游业进行脱贫致富的典型.综合上述两方面的原因,选取B村进行旅游扶贫的机制及效果评价具有较强的代表性.

-

为获得B村贫困户与非贫困户对旅游扶贫态度的第一手资料,笔者设计了B村旅游扶贫的调查问卷,通过实地走访,对参与旅游开发的贫困户进行深入访谈.本次问卷调查主要对象是B村非贫困户(含已脱贫家庭)和建档立卡的未脱贫家庭,问卷涉及两方面的内容:第一是B村居民家庭的基本情况,诸如性别、年龄、家庭成员、文化水平、年收入等;第二部分是旅游扶贫的效果,包括经济影响、社会影响和心理影响3个方面.

-

针对参与旅游扶贫事业的贫困户、村干部、镇政府干部、旅游公司管理人员等人开展深入访谈,了解B村基本情况、贫困现状、旅游扶贫机制、旅游扶贫发展进程、参与者收益等情况.

-

采取判断抽样方法选取调查农户,原计划面向B村全部居民164户开展,由于部分居民长期外出,实际调查了86户,其中28户为建档立卡贫困户.实际发放问卷86份,收回80份,有效问卷80份,回收率为93%,有效问卷回收率为100%.深度访谈对象包括参与旅游扶贫事业的贫困户10户,村干部2名,西桥镇政府干部1名,旅游公司管理人员1名,共14人.

在80个调查对象中,贫困户20户,非贫困户60户. 60户非贫困户中有32户从前是贫困户,通过参与旅游扶贫和享受其他扶贫政策都增加了收入,实现了脱贫.在旅游扶贫方面虽然参与程度和参与方式各有不同,但在调查中也了解到,多数受访者认为受到旅游扶贫的积极影响较大.

-

从家庭人口角度分析,在受访贫困户中家庭人口数2人至3人较多,分别占45%(2人),25%(3人),共占70%.显示现在仍是贫困户的家庭中人口较少,尤以空巢老人、五保户居多.非贫困户中家庭人口3人及以上的占86.7%.由此可见,家庭人口数的多少是影响家庭收入及贫困状况的重要因素.

从劳动力角度分析,调查的20户贫困户中,60%的贫困户家中没有劳动能力,40%的贫困户家中只有1名劳动力.人口老龄化问题在此次调查过程中表现较为明显,被调查的贫困户不仅家庭人口数少,且多为老年人和残疾人,劳动能力有限.非贫困户中,家庭人口较多,有2人以上劳动力的占61.7%,且中年人居多,有良好的精力和体力进行劳动以获取生活来源.由此可见,劳动力人口也对家庭收入及贫困状况有一定的影响.

从文化程度角度分析,此次调查的贫困户文化程度全部都在初中及以下,只有2户贫困户家中有初中学历的家庭成员.这也与贫困户的年龄分布有关,贫困户中老年人居多,这些老人在青少年时期生活学习环境较差,受教育程度较低,受教育群体也较少.非贫困户中受过高中及以上教育的占35%,受过初中教育的占28.3%.由此可见,贫困户文化程度比非贫困户低.

从外出务工角度分析,85%的贫困户家中无外出务工人员,此类贫困户家中多为老年人或残疾人,属于无劳动能力人群.在非贫困户家中有38.3%的家庭中有至少1人外出务工,61.7%的家庭无人外出务工,无人务工占比较高.此次调查非贫困户共60户,其中有32户是从前的贫困户,近年来逐渐返乡参与旅游开发而脱贫.由此可见,非贫困户对旅游扶贫参与度相对较高.

从致贫原因角度分析,贫困户主要集中在因病和因残方面,分别占60%和20%;缺技术占10%,缺劳力占5%.已脱贫的贫困户中因学致贫的占25%.近年来部分因学致贫贫困户中的学生逐渐毕业,有了劳动能力和收入来源,同时教育扶贫力度不断加大,农村养老保险和新农合也已实现全覆盖,所以贫困户的经济压力有所缓解,逐渐实现脱贫.缺资金占34.4%,缺技术占18.7%,大部分通过各项扶贫政策或参与旅游扶贫逐渐实现脱贫.由此可见,对贫困户需要从政策、资金、劳动技能培训等方面加大扶持力度,对因病、因残致贫的农户要重点关注.

从年人均收入角度分析,贫困户中年人均收入都在5 000元以下,其中在2 500元及以下的占45%,在2 501~3 000元的占50%,在3 001~5 000元的占5%.非贫困户中年人均收入都在3 000元以上,其中在3 001~5 000的占43.3%,在5 001~7 000元的占15%,在7 001~9 000元的占20%,在9 000元以上的占21.7%.

-

通过对重庆市B村旅游扶贫机制满意度调查(图 1)分析可知,该村的旅游扶贫机制较为健全,认为利益分配机制、参与动力机制以及评价监督机制非常满意的比例分别为20%,25%和23%,较满意的比例分别为30%,28%和26%,基本满意的比例分别为28%,21%和28%,不满意的比例分别为22%,26%和23%.

-

从图 2可以看出,80%以上的B村被调查居民认为旅游扶贫有助于拓宽收入渠道;70%以上的B村被调查居民认为旅游扶贫有助于增加收入和就业岗位,有助于改善当地经济发展,以及有助于出售农产品;近70%的B村被调查居民认为通过发展旅游能够使得多数村民获益;对旅游扶贫在增加收入、就业岗位和拓宽收入渠道等方面的经济影响持有负面态度的B村被调查居民总数低于20%.由此可见,旅游扶贫对当地村民的经济收入带来了积极影响,获得了大部分居民的认可.

从图 3可以看出,约80%的B村被调查居民认为发展旅游能够帮助当地传承民俗文化;约70%的B村被调查居民认为旅游扶贫不会破坏当地环境;约60%的B村被调查居民认为旅游扶贫有助于提高当地知名度,有助于改善当地的基础设施;50%以上的B村被调查居民认为旅游扶贫可帮助当地村民改善居住条件;约50%的B村被调查居民认为旅游扶贫促进了当地与外界的联系和交流;对旅游扶贫在帮助当地提高知名度、改善基础设施和居住条件、保护环境等方面的社会影响持有负面态度的B村被调查居民总数低于20%,只有约30%的B村被调查居民不认同旅游扶贫能促进当地与外界的联系和交流.由此可见,旅游扶贫对当地村民的社会文化交流带来了积极影响,也获得了大部分居民的认同与拥护.但在调查过程中笔者发现,调查对象对“旅游扶贫能否促进B村与外界交流”的认识仅局限于外来游客到村旅游时的交流,对民俗文化的认识也有一定的局限性,没能充分利用和传承本土民俗文化.

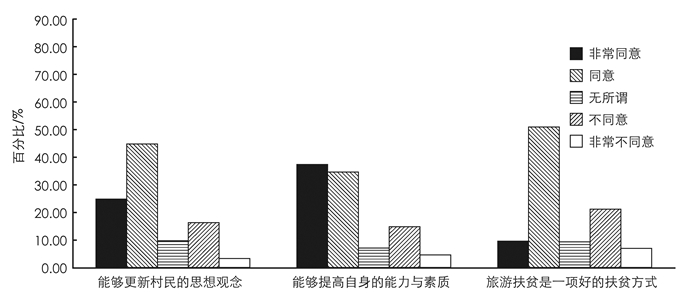

从图 4可以看出,25%的调查对象对“旅游扶贫能够更新村民的思想观念”的观点持非常同意的态度,45%的调查对象持同意的态度,另有10%,16.25%,3.75%的调查对象认为无所谓、不同意和非常不同意.对此观点持肯定态度的多为在旅游扶贫过程中参与程度高的对象,而无所谓和持反对观点的调查对象多为贫困户,他们对旅游扶贫的参与程度低,也没有从中获得明显的经济或精神收益. 37.5%的调查对象对“旅游扶贫能够提高自己的能力和素质”的观点持非常同意的态度,35%的调查对象持同意态度.在旅游扶贫中,参与者能力和素质是随着与外界交流的不断深入和参与或经营方式的不断创新而不断提高的,所以贫困调查对象对此项观点的认同也明显低于非贫困调查对象. 10%的调查对象对“旅游扶贫是一项好的扶贫方式”的观点持非常同意的态度,51.25%的调查对象持同意态度,只有约30%的B村被调查居民不认同旅游扶贫是一项好的扶贫方式.由此可见,旅游扶贫对当地村民的心理方面带来了积极影响,同样获得了大部分居民的拥护.

2.1. B村基本情况

2.2. B村旅游市场与收入

2.3. B村旅游扶贫机制及扶贫效果评价

2.3.1. 问卷设计

2.3.1.1. 调查问卷设计

2.3.1.2. 访谈提纲设计

2.3.2. 数据来源

2.3.3. B村旅游扶贫变量描述性统计分析

2.3.3.1. 关于B村居民家庭基本情况的描述性统计分析,见表 1.

2.3.3.2. 关于B村居民对旅游扶贫机制评价的描述性统计分析

2.3.3.3. 关于B村居民对旅游扶贫效果评价的描述性统计分析

-

通过以上分析,重庆市B村的旅游业取得了较大发展,扶贫机制较为健全,扶贫效果显著.但就全国范围而言,旅游扶贫还存在其他方面的一些问题,如旅游资源开发混乱,整体规划布局不合理,产业链的资源融合度欠佳,旅游资源开发缺乏新理念等[12].这些问题也需要得到当地政府的高度重视,通过调查,笔者提出可采取如下措施对旅游扶贫机制加以完善和健全.

-

孔子曾经说过:“闻有国有家者,不患寡而患不均”.部分地方旅游扶贫由于缺乏较为合理的利益分配机制,造成分配不公,引起了部分村民不满,一定程度上影响到了当地旅游业的快速发展和部分村民对旅游脱贫致富的满意度.因此,亟待建立合理的利益分配机制,做到公平分配由旅游业发展带来的集体利益,从而提高村民的满意度,更好地促进当地旅游业的发展.

-

部分地方的旅游扶贫动力并没有得到有效发挥,主要是由于没能充分激发当地村民参与的积极性.原因有如下4个方面:一是与农村贫困户的文化程度低、自身能力有限、个人素质不高等有关;二是在旅游开发过程中,政府有时为了招商引资,会给外来企业相应的优惠政策,对贫困户和当地居民的利益造成一定程度的损害;三是由于部分居民距离旅游核心区域较远没有较好的地理优势,很难深度参与到旅游扶贫工作中,因而也无法在短时间内脱贫致富,导致参与旅游开发的积极性不强;四是由于部分农民对旅游开发的重要性认识不到位,缺乏长远考虑,主动参与的意识也不强.因此,采取合理的措施尤为重要:一是加强对农村贫困户的文化知识、国家关于“三农”和旅游扶贫的宏观政策、旅游相关技能等的宣传与培训,提高贫困户的综合素质和能力,使他们充分认识到发展旅游业的重要性;二是在招商引资过程中,不能以损害贫困户和当地居民的合法利益为代价;三是要对距离旅游核心区较远的贫困户和居民进行适当的政策倾斜和经济扶持,提高其参与旅游扶贫的积极性.

-

建立完善的评价监督机制可从以下3个方面进行:一是建立相互制约机制,以平衡和化解政府、旅游企业、当地社区和居民等相关利益主体之间的利益分配矛盾.二是成立旅游扶贫监督评价委员会,对旅游开发方和管理方进行监督,对旅游扶贫成效进行合理评价,确保开发方和管理方的行为能够促进当地旅游业的可持续发展.三是对旅游扶贫效果应以定量评价为主,并制定科学的旅游扶贫绩效评估指标体系.当前的旅游扶贫绩效评估指标存在针对性不强和缺失等现象,亟待改进和完善[13].

总之,旅游扶贫要按照中央对乡村振兴“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求,对照全面实现“农业强、农村美、农民富”的总目标,进一步完善旅游扶贫机制,加大投入力度,从而早日帮助当地贫困人口尽快增收致富,助力我国早日全面建成小康社会,以实现脱贫攻坚战略的伟大目标.

下载:

下载: