-

“双创”(大众创业、万众创新)既可以解放生产力, 又可以解放人自身的创造力, 有利于促进社会纵向流动和公平正义, 让更多的人实现人生价值, 是经济体、价值观实现其现代化转型的必然要求.揆诸现实, 努力让“双创”成为经济稳定增长的新动力、百姓生活的新方式、价值追求的新取向, 实现社会理性繁荣, 创造幸福美好生活, 需要政府、市场、社会精准发力, 协同推进.

李克强总理指出:大学生是“双创”的生力军, 既要认真扎实学习、掌握更多知识, 也要投身“双创”的伟大实践.但数据显示, 中国创业企业的失败率为80%左右, 企业平均寿命不足3年, 而大学生创业失败率更高达95%.因此, 研究大学生“双创”行为, 营造“双创”氛围, 培育“双创”文化, 出台“双创”制度, 进而引导“双创”实践已然非常重要.

“双创”发展是“众”与“创”的有机结合, 一头牵着“地基”, 一头连着“云端”, 脚踏实地与“仰望星空”, 可以激发亿万人的创造力, 亦可改变亿万人的命运, 是对经济增长规律认识的不断深化, 是对经济社会发展本质的进一步揭示[1].大学生群体是规模最大的“双创”群体, 激发大学生群体的“双创”意识既符合社会发展的需求, 也符合大学生的自身发展需求, 因此教育引导大学生“双创”具有重要的现实意义[2].本研究以重庆大学生为例, 紧扣“双创”的时代主题, 以大学生“双创”行为为主线, 探析大学生“双创”行为的意愿与影响因素, 力图为大学生“双创”政策提供科学支撑.

全文HTML

-

问卷选取性别、年级、家庭情况、“双创”氛围、“双创”实践5个维度对大学生“双创”意愿与行为进行研究.调查样本选取重庆市西南大学、重庆理工大学、重庆青年职业技术学院, 既有涵盖12个学科门类的文理综合型大学和以理工科为主的专业性大学, 又有以职业教育为主的职业技术学院, 具有较好的代表性.于2020年2月23日—3月24日, 利用网络“问卷星”平台, 通过微信、QQ等社交软件向上述高校学生手机用户转发问卷, 回收问卷445份, 其中有效问卷349份, 有效率78.4%.

-

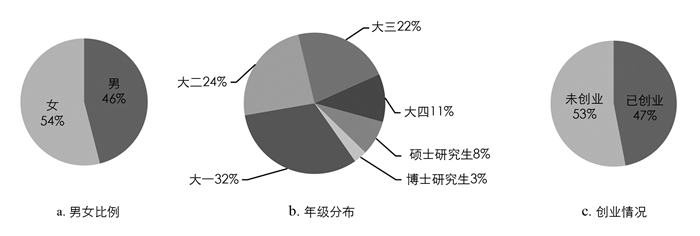

调查样本的特征如图 1所示.调查对象中女同学占比略高于男同学; 参与调查的同学覆盖的学科专业广泛, 包括理工科、文科、农科、商科、管理科、师范、艺术、医学在内的八大学科专业, 不同专业各个年级的同学都有参与, 其中, 本科阶段的同学占比接近90%, 尤以大一、大二年级同学的占比最高, 超过50%;此外, 调查样本中有47%的同学已经参与了“双创”项目, 与未参与“双创”同学人数基本相同.因此, 从统计学角度看, 此次调查结果较为充分地体现了重庆市大学生“双创”意愿与行为的基本状况.

-

李克特式量表具有操作性强、效度和信度高及分析性强等特点, 成为最常用的主观评价工具并应用于不同种类的统计分析中, 如回归分析[3]、因子分析[4]、主成分分析[5]、方差分析[6]等.李克特式量表能够通过快速直观地获取受测者对某主题的认同程度, 并对其进行量化[7].有关“双创”意愿的题目全部运用李克特五级量表进行估测, 选项设置成非常同意(愿意)、比较同意(愿意)、不一定、不太同意(愿意)、非常不同意(愿意)5种回答, 分别得分为5, 4, 3, 2, 1.

1.1. 问卷设计

1.2. 样本特征

1.3. 研究方法

-

由表 1可知, 在参与调查的349名同学中, 男生“双创”意愿略高于女生. 表 2显示, 有50.62%的男同学参与了创新创业项目, 女同学为44.39%, 男女性别的差异造成对“双创”态度的差异可能与社会环境和男女特质有关.由于男性和女性在人生成长过程中所面对的不同社会化过程, 男性和女性对自己的社会角色的认知会有差异[8].

-

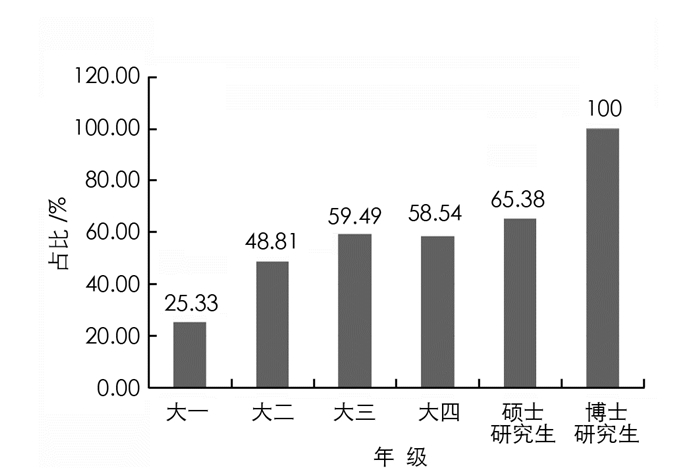

由图 2、表 3可知, 随着年级的增加, 越来越多的同学选择参与“双创”项目, 低年级的同学虽然较少参与“双创”实践, 但却表现出较强的“双创”意愿, 尤其是大二同学的“双创”意愿明显高于大四和硕士研究生阶段的同学, 也从另一侧面反映很多同学面对“双创”都还停留在意愿等思想层面, 没有采取实际行动.如何激发其行为动机, 引导大学生参与“双创”实践, 还有待教育工作者的引导.在就业形势越来越严峻的社会背景下, 各行各业对创新型人才的需求也越来越大, 学校应对低年级的同学进行正确的“双创”教育和引导, 让“双创”意愿较强的同学储备更多的相关知识, 积极投身“双创”实践.

-

结合相关文献研究和实际情况, 家庭情况选择大学生的月生活费和父母的职业两个维度进行量化分析.

-

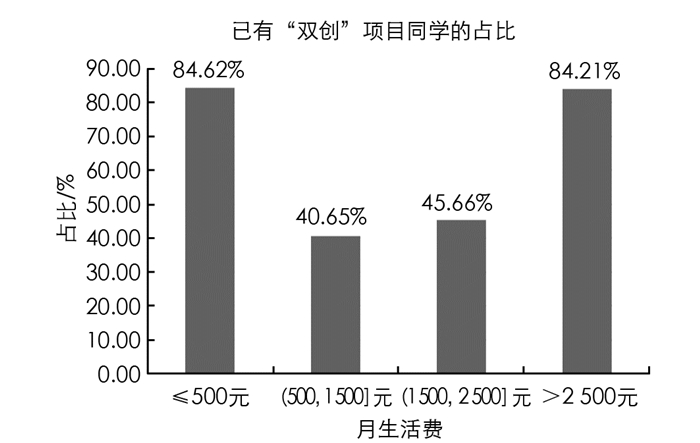

由表 4、图 3可知, 每月生活费不超过500元与超过2 500元的同学“双创”意愿大小之和明显高于(500, 1 500]元与(1 500, 2 500]元的同学意愿大小之和.一般来说, 月生活费在一定程度上反映家庭情况.由此看出, 大学生群体中, 家庭情况较好的同学会倾向参与“双创”项目, 一方面, 有较多的时间和精力去尝试“双创”类课外实践; 另一方面, 有规避风险的经济条件和能力.而家庭条件较差的同学可能会为了补贴生活而选择一些更容易盈利的“双创”实践活动.

-

表 5、表 6显示, 父母的职业对大学生的“双创”意愿没有明显影响.当被调查同学的父母职业是创业的, 有66.18%的同学选择“双创”实践, 而父母的职业属于受雇的同学中, 仅有44.23%的人选择参与“双创”实践.说明父母的职业虽然不会对大学生的“双创”意愿产生明显影响, 但会明显影响大学生“双创”的具体实践.从另一个角度也证实, “双创”意愿与“双创”行为会存在“悖离”现象.有学者认为, 意愿是行为目标期望实现的过程条件, 具有一定的预示作用, 但不一定会转化为实践行为[9].

-

由表 7、表 8可知, “双创”氛围对大学生“双创”意愿的影响有限, 而对大学生“双创”行为的影响较大.学校(院)是否开展“双创”相关课程和是否有针对“双创”的学生组织对大学生的“双创”意愿并无太大影响, 但是对学校(院)这一情况“不清楚”的同学(即不关注“双创”的同学)的“双创”行为实践较低; 学校(院)有“双创”学生组织或有“双创”课程时, 参与“双创”行为实践的同学占比达到了70%以上, 而在学校(院)没有“双创”学生组织或没有“双创”课程时, 仅有45%左右的同学选择了参与“双创”实践.

-

表 9显示, 参与“双创”项目或教育的同学对“双创”教育问题的得分均值要高于未参与的同学, 说明大学生参与“双创”实践会对“双创”行为产生积极的影响, 有利于营造“双创”氛围, 培育“双创”文化.

2.1. 性别对“双创”意愿与行为的影响

2.2. 年级对“双创”意愿与行为的影响

2.3. 家庭情况对“双创”意愿与行为的影响

2.3.1. 月生活费

2.3.2. 父母职业

2.4. “双创”氛围对“双创”意愿与行为的影响

2.5. “双创”实践对“双创”行为的影响

-

大学生“双创”意愿与“双创”行为在父母职业维度存在“悖离”现象.对悖离原因的研究, 已有研究认为悖离受行为主体内生驱动因素与外界情景变化影响[10].有学者则认为, 意愿与行为会表现出不一致的情况, 体现在意愿转化行为受阻或行为受外界干扰而悖离于初始意愿, 因此意愿并不能有效转化为行为[11].因此, 在大学生“双创”教育与实践中, 培育“双创”文化等外界情景因素应引起教育部门的重视.

-

结果显示, “双创”氛围虽然对大学生“双创”意愿的影响有限, 但对大学生“双创”实践的影响较大.正如亚里土多德所说, 人在本质上是社会性的动物, 个人难以脱离群体而存在[12].一般而言, 人们往往会相信, 群体与自己相比, 会掌握着更多的信息, 具有更强的理解能力[13].另外, 社会责任感、独立性、适应性以及与人合作等外部因素, 作为“双创”者的必备素质, 也极大地影响着大学生的“双创”动机[14].因此, 在大学生群体中营造正确的“双创”氛围, 能有力地激发大学生的“双创”动机, 进而引导大学生群体参与“双创”实践.

-

研究显示, 不同年级群体参与“双创”意愿与“双创”实践具有明显差距, 而且有些大学生群体虽然较少参与“双创”实践, 但却表现出较强的“双创”意愿.这一现象要求教育工作者针对不同的大学生群体, 采取有效的教育应对措施, 激发其行为动机, 做到精准施策.

下载:

下载: