-

社区公园是与公众生活最为密切的绿色开放空间,目前大部分城市公园绿地分布不均衡,老城区社区公园分布较散,面积规模较小,新城区社区公园建设不足,部分社区公园使用率低下、与公园面积不成正比,如此便造成了城市空间资源浪费[1]. 使用后状况评价(post-occupancy evaluation, POE)方法是从使用者的角度出发,对已经规划设计建成并投入使用一段时间的项目,利用科学规范的方式收集使用者在使用过后的评价数据,通过使用者的使用感受进行系统规范的评价[2].

近些年来,POE的研究领域已涵盖建筑、综合公园和城市广场等设计,POE方法有助于了解使用者需求,改善项目设计质量和规划建设中存在的问题. 本研究将以重庆市北碚区城市文化休闲公园为例,运用POE方法对其使用状况进行调查研究.

全文HTML

-

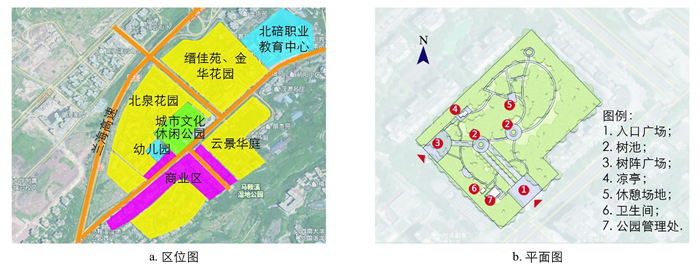

城市文化休闲公园位于重庆市北碚区城北社区金华路西侧,占地面积约为1.858 4 hm2, 公园用地面积及用地比例见表 1. 因官方资料无相关记录,故询问了周边居民,了解到该公园大约修建于2007年,建设初期为北泉花园小区内非独立的居住区公园,后改建为公共开放的社区公园. 公园周边人口较为密集,交通便利,公园正门附近即设有公交车站,周围以居住区和商业区为主. 该公园西接华立北泉花园小区,北临缙佳苑和金华花园,东临云景华庭和九号好吃街,南临紫荆花幼儿园和一些商业建筑,主要服务对象为北泉花园小区居民和周边大众. 公园整体地势较为平坦,共设有2个出入口,东侧为主入口,接金华路,西侧为次入口,连通北泉花园小区. 主入口为休闲广场区,两侧设有休息座椅,往西为公园主干道,连接圆形树池和树阵广场,公园西北角设有凉亭等休憩场地,南侧设有厕所和公园管理处,由园路串联起来(图 1).

-

本研究将以POE理论为基础,对城市文化休闲公园的利用现状进行实地考察,研究使用者的活动特征和行为偏好,了解使用者对该公园使用后的满意度评价,具体采用现场观察法、调查问卷法和实地访谈法等[3].

调研时间选取天气晴朗、适宜外出活动的周末,调研共分为3个阶段. 首先,第1阶段为6-7月,对公园进行预调研,熟悉场地环境和实际情况,将使用频率较大的区域设为主要观察点,包括入口广场、树阵广场、休憩场地和园路(图 2); 第2阶段为8-9月,选择天气晴朗的周末,为确保能更客观全面地反映研究对象的真实情况,观察时间从8:00-20:00共12 h, 每隔2 h为一个观察时间段,共分为6个时间段,对使用者在场地上的所有行为活动进行观察并记录[4], 包括时间段、总人数、各年龄段人数和活动内容;第3个阶段为10-11月,是调查问卷阶段.

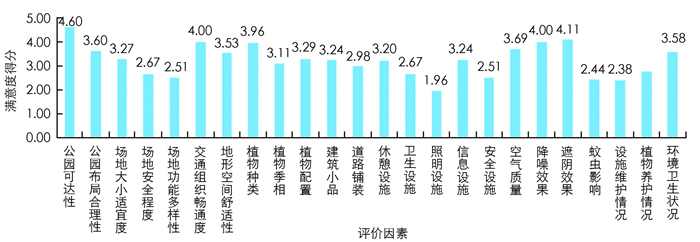

调查问卷包含使用者基本信息、行为偏好和满意度评价3项内容. 前两项为使用者的客观信息,第3项内容为使用者的主观评价. 查阅相关文献资料,借鉴前人对公园要素评价的研究[5], 结合现场预调研实际情况,初步筛选出影响社区公园使用后评价的各项要素和指标,并根据使用者需求和专家意见,反复推敲,最终确定北碚区社区公园满意度评价指标体系,分为活动场地要素、景观质量要素、环境氛围要素、服务设施要素和管理维护要素5个部分,共计24个指标层[6](表 2). 利用李克特量表法将数据量化,分为非常满意、满意、一般、不满意和非常不满意5个等级评价,并相应地赋值为5, 4, 3, 2, 1[7]. 问卷定点随机抽样发放,结合访谈解释问卷中一些专业词汇,尽量获取完整的信息,采用网上问卷和纸质问卷相结合的方式,共计发放100份,有效问卷91份,有效率91%.

1.1. 场地概况

1.2. 研究内容与方法选择

-

笔者对使用者在此社区公园内的活动状况进行客观的观察和统计,选择8月10日、9月7日、9月15日这3天休息日,均值人群数及各时间段详细记录见表 3.

-

通过观察记录可以发现,中老年人与儿童为主要使用人群,青年人群较少. 根据表格记录将活动特征总结为4类:穿越通行(路过或者场地内停留时长在5 min内)、休闲交流(散步、聊天、遛狗驻足、看护小孩、静坐、倚靠、观赏和看书等)、文化娱乐(棋牌麻将、儿童游乐、游戏、广场舞、演奏乐器和唱歌等)、运动健身(健走、跑步、篮球、乒乓球、羽毛球、器械、跳操和打太极等). 调查发现休闲交流是最主要的活动类型,中老年人群体以休闲交流和文化娱乐为主,主要进行聊天、散步、看护婴孩和棋牌麻将等活动;青年人以运动健身为主,主要进行打羽毛球和玩滑板等活动;儿童以文化娱乐为主,主要进行自由游戏、追逐等活动.

-

通过数据统计结合访谈可以发现,使用时间段峰值出现在16:00-18:00, 这段时间主要为午睡过后的儿童来园中玩耍,中老年人进行棋牌麻将、散步聊天等休闲交流和文化娱乐活动. 次峰值出现在8:00-10:00和18:00-20:00, 清晨主要为中老年人打太极、打羽毛球和看护儿童等运动健身和休闲娱乐活动,9:30后陆续回家准备午饭. 夜晚18:00-20:00较远处居民也来园中活动,儿童和青年人数在此时段达到全天最多,但由于园中灯具数量不足且大部分损坏未能及时修补,光线较暗,人群活动数量较以往降低,主要人群集中在入口广场,儿童玩耍、中老年人跳广场舞和休息交流等. 再次是10:00-12:00和14:00-16:00, 使用人群数量较少. 谷值出现在12:00-14:00, 临近午饭和午休时间,园中以路过穿越者居多,主要为周边周末上班族.

-

如图 3所示,使用者主要分布在入口广场,在晚间达到峰值;其次是休憩场地和园路,树阵广场使用人数相对最少. 由于天黑后园中仅入口广场灯光较亮,活动人群主要聚集在此,而午间大部分中老年人在凉亭进行棋牌活动,儿童在家午睡或休息,因此入口广场在12:00-16:00人群分布较少. 不同场地的空间围合程度具有一定的差异性,其活动类型也有所不同. 入口广场面积较大,视线开阔属于开敞空间,中老年人和儿童多聚在此处进行集体性活动. 树阵广场种植小叶榕形成林下空间,较为幽静,属于半开敞空间,主要使用时间段在清晨,老年人三五成组在此打太极拳. 休憩场地相对比较僻静,不易被人打扰,主要为私密空间和半开敞空间,主要使用时间段是下午,其中到访人次较高的是树池和凉亭,既有成组活动也有个体活动,园中北侧的休憩场地活动空间较小且较为偏僻,全天到访人次极少. 园路各时段使用频率较为平均,主要为穿行和散步活动.

2.1. 群体活动类型特征

2.2. 群体活动时段特征

2.3. 群体活动分布特征

-

此部分将从性别、年龄、职业、文化程度和居住地等方面进行统计分析(表 4).

根据数据调查显示,使用者女性略多于男性,年龄以60岁以上的老年人为主,壮中年(36~60岁)和儿童(13岁以下)次之,青年人(14~35岁)最少. 由于公园内以中老年人带小孩和集体性舞蹈健身活动形式为主,总体来说园中女性使用群体略多,可能是因为目前中国家庭中以女性群体照看小孩为主,另外也可能是由于一般女性平均寿命比男性长[8]的缘故.

就使用者的职业而言,退休人员占比最大,为35.2%, 其次是固定职工和学生群体,分别占25.3%和19.8%, 余下是自由职业者(含个体户、兼职等)和其他(含农民、打工者等). 文化程度方面以高中(或中专)和初中及以下学历为主,分别占33.0%和38.5%, 高学历者较少,这与园中老年人为使用主体情况相符. 使用者居住地分布以附近小区为主,主要来源于北泉花园、云景华庭和缙佳苑,周边一些公司职员偶尔来园中活动.

-

表 5统计了交通方式、所需时间、来园频率、来园时段、逗留时长、来园同伴和来园目的等方面的情况.

1) 交通方式与所需时间分析. 来园者以步行为主,占比91.2%,所需时间均不超过30 min且以少于15 min为主,占比94.5%. 公园临近居住区,具有较好的可达性.

2) 来园频率分析. 大多数人时常来园活动,每天数次的占34.1%,每周数次的占28.6%. 来园每天数次的人群以老年人和儿童为主,这是由于老年人退休后闲暇时间较多,儿童喜爱聚集性户外游戏.

3) 来园时段和逗留时长分析. 使用者到园中活动时间段主要集中在8:00-10:00和16:00-18:00,其次是18:00-20:00,这是因为这3个时间段有太极拳、棋牌、广场舞等集体性活动. 逗留时长主要集中在1~3 h内,有一半以上人数驻留超过1 h. 上午中老年人在园中锻炼身体或照看小孩,进行太极、打羽毛球等活动;下午进行棋牌等活动,一般活动时长持续1~2 h,甚至2 h以上. 但由于园中设施简单,因此逗留时间超过3 h的使用者极少.

(4) 来园同伴分析. 使用者多与家人亲戚一起来园中活动,占比34.6%,园中以中老年人带小孩或亲子家庭形式为主,其中孩子的年龄在1~12岁之间,以1~6岁的儿童为主. 其次是和街坊邻居或者独自一人前来,分别占比27.8%和21.8%.

(5) 来园目的分析. 使用者来园中主要是为了休闲交流和文化娱乐,其次是运动健身. 虽然使用者有娱乐目的和健身意识,但该园中缺乏娱乐设施和健身设施等,因此未能满足使用者的来园需求.

-

将满意度评价的问卷数据输入SPSS23.0软件进行内部一致性分析,最终得到Alpha信度系数为0.852, 表明量表信度系数较好,测试结果具有一定的稳定性和可靠性,可以进一步分析.

根据李克特量表平均值法对该园的24项评价因素进行分析,使用者对城市文化休闲公园的总体满意度得分为3.19, 分值在2.5~3.5间,使用者对该园的评价为一般满意程度,各项因素满意度评价较为不均(图 4). 在使用者所评价的24个评价指标层中,满意度最高的前5项为:公园可达性、遮阴效果、降噪效果、交通组织畅通度和植物种类;满意度最低的5项分别是:照明设施、设施维护情况、蚊虫影响、安全设施和场地功能多样性.

-

以年龄为自变量,通过软件SPSS23.0对问卷的各项评价因素的数据进行单因素方差分析,探讨使用者是否会因为自身年龄不同而对公园各满意度评价因素的评价结果产生影响. 其中,p为差异性水平值,当p≤0.05时,说明在p < 0.05水平上差异具有统计学意义,否则说明差异不具有统计学意义.

由表 6可以看出,在城市文化休闲公园中因为年龄段不同,令使用者在场地安全程度和照明设施因素上产生了具有统计学意义的差异,其他因素未出现具有统计学意义的差异,因此使用者所属年龄段不同对城市文化休闲公园评价因素影响程度略轻. 就场地安全程度而言,主要为老年人群体评分分值低于其他年龄段群体,由于老年人群体在公园中活动时长普遍高于其他群体,且大部分老年人以看护儿童为主,因此,老年人群体更加注重公园安全情况;此外,公园没有专门的儿童活动区域,各年龄段群体聚集在一处活动,奔跑追逐的儿童给其他活动交流中的中老年人带来不安感. 在照明设施方面,老年人群体和儿童群体的评分分值较低,这是由于公园中照明设施条件较差,采访过程中发现天黑后老年人和儿童相较其他群体更渴望出来活动,但公园缺乏照明设施,因此评分分值较低.

3.1. 基本信息分析

3.2. 行为偏好分析

3.3. 满意度分析

3.4. 差异性分析

-

1) 园中活动场地设计有待改善. 该园周边交通便利,活动居民较多,使用者以附近居住区的中老年人和儿童为主,但公园对场地进行规划设计时缺乏对中老年人和儿童需求的考虑,且对场地中儿童活动安全性缺乏考虑. 使用时段集中在清晨、下午和晚上,每个活动场地的使用时间段需求不一.

2) 园中景观质量整体呈现效果一般. 该园植物种类较为丰富,但缺乏季相变化,植物层次缺乏灌木层. 园中凉亭较为老旧,设施有待修缮,铺装类型和形式较为单一,以水泥地和卵石铺地为主.

3) 园中环境氛围整体良好. 该园植物繁盛,空气清新,植物遮阴和降噪效果良好,能有效提高周边居民的生活质量,但园中蚊虫较多,尤其在竹林和水渠周围. 且存在少数使用者素质较低,不能保持地面清洁度.

4) 园中服务设施缺乏完善. 该园使用人群活动类型中公园参与性活动较少,由于园中健身设施和娱乐设施不足,降低了公众参与的积极性. 此外,园中照明设施和安全设施不足,大大降低了公园夜间活动量和使用人群的安全感.

5) 园中管理维护意识有待加强. 该园卫生环境管理情况较好,有清洁工作人员负责,但设施维护和植物养护意识不足,有待加强.

-

1) 活动场地方面:利用公园较好的可达性,美化出入口设计,提高场地的安全性,在入口广场台阶边缘种植植物,防止儿童攀登玩耍. 此外,考虑改造公园东北角使用频率较低的休憩场地,增设老年人和儿童活动场地,丰富场地功能和空间形式,满足不同使用者在不同时间段对活动场地的不同需求,保障集体活动和个人活动的开展.

2) 景观质量方面:更换公园东侧已光秃的草皮,适当增植灌木丰富植物层次,增植季相变化明显的花灌木和色叶植物等,提升使用者的视觉感官体验(图 5). 适当增加景观小品如小型雕塑或更新置石,可与植物搭配. 美化凉亭外观,将原有废弃沙发等一并处理,修建亭下户外桌椅设施. 园路铺装应注意防滑处理,考虑老年人及儿童的安全,采用塑胶等柔性材料的运用[9],在此基础上丰富铺装形式.

3) 环境氛围方面:在园中设置宣传标语,提升居民的环保自觉度,减少随地扔垃圾的现象. 由于夏季受蚊虫影响,园中可考虑种植香樟、天竺葵和杜鹃等驱蚊植物.

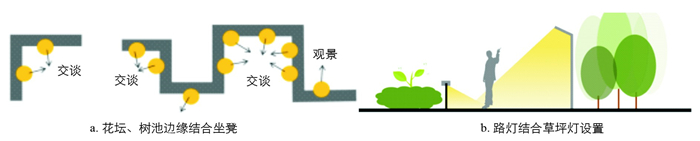

4) 服务设施方面:①增设座椅设施. 公园分布有20条木质座椅,在凉亭下有16个居民自备座凳,现状共有36个座椅设施,总体符合公园设计规范要求. 但是使用者常聚集在广场活动,仅广场4个座椅明显不能满足需求,建议结合场地将其他物体转化为座椅,比如增加花坛和树池边缘的宽度,其上铺木质材形成结合式座椅(图 6). ②增设垃圾桶. 根据公园设计规范要求,垃圾桶在50~100 m间至少设置一个,根据使用者分布情况,应在园路两侧和入口广场增设垃圾桶. ③增设中老年人使用的健身设施和儿童游玩的娱乐设施. ④增设照明设施. 在夜间使用需求较大的入口广场和树阵广场采用引导性、功能性的照明为主,增设草坪灯加强公园夜间可视性,可结合园路灯设置草坪灯等高度较低的灯具(图 6). ⑤完善信息设施. 在公园入口处和道路交汇处设置指示牌,方便了解园中概况;考虑设置监控器,随时监控园中活动,保障居民游玩安全[10].

5) 管理维护方面:加强公园设施维护和植物养护,从每年一次提升至每年3~4次,公园内部设施损坏及时上报,及时反馈. 此外,提升使用者的设施爱护观念,延长公园设施使用寿命.

4.1. 结论

4.2. 优化策略

-

1) 活动场地优化设计:活动场地功能定位方面多样性复合,在有限的空间中创造出丰富多变的空间,最大化地满足各类使用人群的需求,满足不同类型活动的开展,使各类活动在公园内有序进行,提高土地的有效利用率. 通过场地边界柔性化设计促进异质空间相互融合的渗透性,营造出能吸引使用者逗留活动的舒适场地[11].

2) 景观质量优化提升:丰富植物景观,多方面考虑植物选择,结合不同活动类型对植物进行配置和布局;适当增设亭、廊等景观建筑和小品;园路结合地形分级设计,组织科学的活动路径,同时设置休憩设施辅助道路系统,满足使用者休憩娱乐、运动健身的活动需求.

3) 服务设施优化设计:完善休憩设施,满足使用者休憩需求,促进使用者交流;丰富健身娱乐设施,满足各年龄段使用者的健身娱乐需求;增设卫生设施,布设与使用者分布相适应;增添照明设施,尽量能够灵活控制;完善标识牌和解说牌等信息设施,提高辨识度;融入便民设施和安全设施.

4) 环境氛围优化提升:保持公园空气清新、环境优美,为使用者提供舒适的活动场所,提升游园体验感;应用相关设计手法有针对性的防蚊,尽量减少公园蚊虫干扰.

5) 管理维护优化提升:完善政策体系,加强公众参与;加大资金投入,及时维护、更新园内设施设备;在气温适宜的时期或节日举办活动,活跃公园氛围,提升居民情感体验[12].

下载:

下载: