-

留守儿童是指父母双方外出务工或一方外出务工另一方无监护能力,且不满十六周岁的未成年人[1-3]. 该群体自20世纪70年代末便开始存在,民政部数据显示,2020年全国农村留守儿童643.6万名,仍为较庞大的群体. 与普通儿童相比,留守儿童因长期与父母分离,更容易出现心理健康[4-6]、人际关系[7]、社会行为[8-9]等方面的问题. 由于留守儿童群体存在缺乏教育引导方针、负面作用已经显现以及持续时间长等特点[10],一直以来备受政府和民众的关注. 由于新冠肺炎疫情的持续影响,留守儿童与父母之间的团聚再添困难. 为缓解亲子无法相见之痛,2021年春节期间,民政部下发了《关于加强寒假春节期间父母就地过年农村留守儿童关爱服务工作的通知》,就加强农村留守儿童关爱服务工作作出具体部署,进一步体现了我国对于留守儿童相关问题的重视.

自我关怀这一概念最早由Neff提出[11-12],指的是个体在面对失败、不足或遭受苦难时,自己向自己表达同情或关怀的能力[13-15]. 自我关怀包含3个核心成分[15]:①善待自己:以友爱的方式理解自己,而不是严厉地批评和指责;②共通人性:感受到与他人之间在生命体验上的契合,而不是被自己的痛苦所孤立和隔离;③静观当下:对我们的体验持以平衡的觉察,而不是忽视或夸大我们的痛苦. 自我关怀会促进对自身健康和幸福的追求,激发改善个人状况的积极主动的行为,降低抑郁、焦虑水平[16-19],有利于个体的健康发展. 自我关怀通常被认为与家庭关系、依恋系统密切相关,在安全稳定的环境中成长起来的个体被认为更有可能以关心和同情的方式看待自己,即自我关怀的水平更高[20-21].

父母的控制在儿童成长过程中发挥着至关重要的作用,它通常包含行为控制和心理控制[22],行为控制是指父母向子女施加规范、规则、限制以及通过主动询问和观察等方式了解子女的活动;心理控制则是指父母侵扰子女内心世界、破坏孩子自主性发展的控制,包括诱发内疚、爱的剥夺和施加权威等[23-24]. 留守儿童的父母长期与孩子分离,对其行为的控制存在诸多限制,但是为了使其能够在学业、生活等方面表现更佳,父母更可能使用心理控制的策略督促儿童达到更高标准[25],例如告诉孩子,如果你表现得不好,妈妈就会对你很失望,就不回家看你了. 诸如此类的心理控制在一定程度上会使得儿童减少不良行为[26],但更多研究表明,在父母高水平的心理控制下,儿童会更多地表现出焦虑[27-28]、抑郁[29-30]等负性情绪. 自我关怀会降低抑郁、焦虑水平,由此我们推测,父母的心理控制会对个体的自我关怀水平产生影响.

应对方式是指个体在面对挫折和压力时所采用的认知和行为方式[31-33],个体的应对方式是个体的稳定因素与情境因素交互作用的结果[34]. 根据生态系统理论,家庭在个体成长的过程中影响最大. 因此个体的应对方式会受到父母教养方式的影响,不良的教养方式会导致子女采取不合理的应对方式[35-36],而应对方式的不同则会对个体的抑郁、焦虑水平产生不同影响[37-40]. 由于应对方式是心理应激过程中的重要中介因素[41],因此我们推测,在父母心理控制对个体自我关怀水平影响的过程中,个体的应对方式起到中介作用.

综上所述,本研究旨在考察留守儿童父母的心理控制是否会对其自我关怀水平产生影响,以及应对方式作为一种重要的中介因素是否会在其中起作用. 基于对前人文献的梳理,提出以下假设:①留守儿童父母心理控制、应对方式与自我关怀水平之间存在显著相关关系;②在父母心理控制对留守儿童自我关怀水平影响的过程中,应对方式起到了中介作用.

全文HTML

-

采用整班随机抽样的方法,在江西、河北、湖北和四川共测得留守儿童3 015人,平均年龄为12.66岁(SD=2.17),其中,留守小学生756人(25.07%),留守中学生2 259人(74.93%);男生1 597人(52.97%),女生1 400人(46.43%),未报告性别信息18人(0.60%).

-

采用Wang等[24]编制的中文版父母控制量表中的心理控制分量表测量留守儿童父母心理控制. 该量表共有18题,包含诱发内疚、爱的剥夺和施加权威3个维度,采用5点评分,1(完全不符合)~5(完全符合),α=0.93,量表得分越高表示父母心理控制水平越高.

-

采用黄希庭等[34]编制的应对方式量表测量留守儿童的应对方式. 该量表共有30题,包含问题解决、求助、退避、发泄、幻想和忍耐6个维度,采用5点评分,1(从不)~5(总是),α=0.86,维度得分越高表示采用该应对方式应对压力的频率越高.

-

采用由Neff[11]编制,后经陈健等[42]修订的中文版的自我关怀量表测量留守儿童的自我关怀水平. 该量表共有12题,包含善待自己、自我批评、共通人性、自我隔离、静观当下和过度沉迷6个维度,采用5点评分,1(从不)~5(总是),α=0.75,得分越高表示自我关怀水平越高.

-

由于收集的数据全部由留守儿童自我报告,可能存在共同方法偏差,故采用Harman单因素检验法[43]检验共同方法偏差. 将父母心理控制、应对方式、自我关怀的所有项目一同纳入,进行探索性因素分析,若抽取出一个主成分或第一个主成分解释方差的比率大于40%,则认为存在严重的共同方法偏差. 本研究结果发现,在未旋转情况下共提取出11个主成分,第一个主成分解释了总方差变异的17.97%,可以认为本研究不存在明显的共同方法偏差问题.

-

采用统计软件SPSS 22.0对数据进行描述性统计和相关分析;采用Hayes开发的PROCESS插件中的Model 4进行中介效应分析,Bootstrap抽样为5000,设置95%的置信区间[44-45].

1.1. 研究对象

1.2. 研究工具

1.2.1. 父母心理控制

1.2.2. 应对方式

1.2.3. 自我关怀

1.3. 共同方法偏差检验

1.4. 数据处理

-

相关分析结果发现,除忍耐这一应对方式与自我关怀之间的相关性不显著外,留守儿童父母心理控制、应对方式和自我关怀之间均显著相关. 父母心理控制与应对方式之间为显著正相关,与自我关怀之间为显著负相关;问题解决、求助和退避与自我关怀之间为显著正相关,发泄和幻想与自我关怀之间为显著负相关. 具体结果见表 1.

-

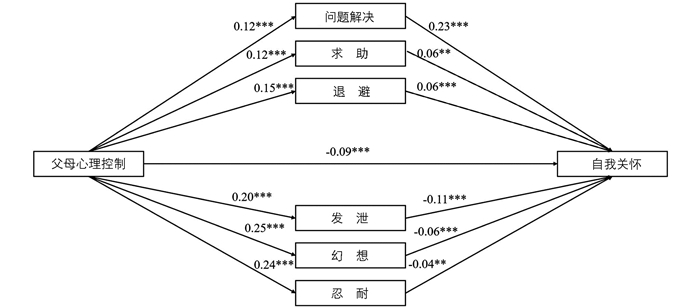

运用PROCESS插件中的Model 4对本研究中的中介效应进行检验. 回归结果表明,留守儿童父母心理控制对问题解决、求助、退避、发泄、幻想和忍耐有显著正向预测作用(β=0.12,p<0.001;β=0.12,p<0.001;β=0.15,p<0.001;β=0.20,p<0.001;β=0.25,p<0.001;β=0.24,p<0.001),问题解决、求助和退避对自我关怀有显著正向预测作用(β=0.23,p<0.001;β=0.06,p<0.01;β=0.06,p<0.001),发泄、幻想和忍耐对自我关怀有显著负向预测作用(β=-0.11,p<0.001;β=-0.06,p<0.001;β=-0.04,p<0.01). 父母心理控制对自我关怀有显著负向预测作用(β=-0.09,p<0.001). 具体结果见表 2.

对6类应对方式的6条中介路径检验结果发现,在父母心理控制对自我关怀的间接预测模型中,问题解决(间接效应1)、求助(间接效应2)、退避(间接效应3)、发泄(间接效应4)、幻想(间接效应5)和忍耐(间接效应6)的95%置信区间都不包括0,说明六者的中介作用均显著,即存在多重中介作用,具体路径为:父母心理控制→问题解决→自我关怀;父母心理控制→求助→自我关怀;父母心理控制→退避→自我关怀;父母心理控制→发泄→自我关怀;父母心理控制→幻想→自我关怀;父母心理控制→忍耐→自我关怀. 具体见表 3与图 1.

间接效应比较结果显示,间接效应1与间接效应2差异(C1)、间接效应1与间接效应3差异(C2)、间接效应1与间接效应4差异(C3)、间接效应1与间接效应5差异(C4)、间接效应1与间接效应6差异(C5)、间接效应2与间接效应4差异(C7)、间接效应2与间接效应5差异(C8)、间接效应2与间接效应6差异(C9)、间接效应3与间接效应4差异(C10)、间接效应3与间接效应5差异(C11)、间接效应3与间接效应6差异(C12)、间接效应4与间接效应6差异(C14)均具有统计学意义. 而间接效应2与间接效应3差异(C6)、间接效应4与间接效应5差异(C13)、间接效应5与间接效应6差异(C15)均不具有统计学意义. 因此,问题解决的间接效应显著大于其他应对方式的间接效应.

2.1. 主要变量相关结果

2.2. 应对方式中介作用检验

-

本研究针对留守儿童群体,探讨父母心理控制对自我关怀的影响以及应对方式在其中的中介作用. 相关分析结果发现,留守儿童父母心理控制与应对方式之间为显著正相关,与自我关怀水平之间为显著负相关,这说明留守儿童父母心理控制水平越高,留守儿童采取应对方式的频率越高[32-33],自我关怀水平则越低[26-29];而问题解决、求助和退避这3种应对方式与自我关怀之间为显著正相关,即采取问题解决、求助和退避这3种方式的频率越高,自我关怀水平也会越高;而发泄和幻想这2种应对方式与自我关怀间为显著负相关,说明采取这2种方式的频率越高,自我关怀水平越低[34-37]. 且由中介分析的结果可知,父母心理控制不仅可以直接作用于自我关怀,还可以通过应对方式的各个维度间接影响留守儿童的自我关怀水平. 在直接效应方面,留守儿童父母心理控制负向预测自我关怀水平,对于成长而言是一个风险因素. 留守儿童的父母因无法长时间陪伴在其身边,不能对子女实施有效的陪伴和管理,容易使留守儿童产生诸多不适应现象. 相比较于近身陪伴和管理,父母通过言语诱发内疚、进行爱的剥夺以及施加权威进行管教则更为容易,该教育方式在一定程度上可以控制留守儿童的不良行为,但从更为长远的角度来看,对孩子进行心理控制会妨碍其自主需求的满足,导致留守儿童无法形成安全、积极的自我意识,对自己有更多的不满,降低对自我的关怀水平. 在间接效应方面,留守儿童自身的应对方式在父母心理控制对自我关怀水平的影响中起重要作用. 个体的应对方式决定着其为应对内外环境的要求以及有关的情绪困扰而采用的方法、手段或策略[46],因此留守儿童在面对父母的心理控制时,若一味采取苛责自己、批评自己的态度和方式,虽然有可能解决眼下的问题,但不利于自身的长期发展.

-

长期以来,留守儿童的成长问题一直备受关注. 在我国各项政策的引导和支持下,该群体身体健康状况已逐渐好转,然而如何在身体健康的前提下促进其心理健康的发展仍是需要解决的问题.

研究发现,自我关怀在解释个体幸福感、抑郁、焦虑及生活质量等方面发挥着极大的作用,因此培养留守儿童的自我关怀能力可以在一定程度上促进其心理的健康发展[47-48]. 根据本研究结果,可以从父母和自身2个方面提升自我关怀水平. 首先,父母应尽量减少对留守儿童的心理控制,多进行正面管教,给予孩子足够的尊重. 尤其是在乡村振兴战略的引导下,大批量劳动力往农村回流,部分农村留守儿童得以与父母长期相处,该情况下更需要父母以良好的方式与儿童建立亲子关系,助力孩子的健康成长. 其次从留守儿童自身的角度来看,需要学校、社区等各方力量的引导,帮助该群体提高心理健康素质. 如借助各个学习阶段的心理素质教育教材,结合实际情况,开设相关课程,教会其如何与父母、照料者和自身相处,帮助留守儿童借助自身和周围力量提高自身心理健康水平.

3.1. 留守儿童父母心理控制、应对方式与自我关怀的关系

3.2. 启示

-

1) 留守儿童父母心理控制、应对方式(除忍耐)及自我关怀之间均存在显著相关关系,其中,父母心理控制与应对方式之间为显著正相关,与自我关怀之间为显著负相关;而问题解决、求助和退避与自我关怀之间为显著正相关,发泄和幻想与自我关怀之间为显著负相关.

2) 在父母心理控制对留守儿童自我关怀水平的预测关系中,应对方式存在多重中介效应,留守儿童父母心理控制分别通过问题解决、求助、退避、发泄、幻想和忍耐间接预测自我关怀水平.

下载:

下载: