-

开放科学(资源服务)标志码(OSID):

-

美国心理学家马斯洛提出的“需求层次理论”认为,当人们满足最基本的生理需求后,最重要的需求就是安全[1],感到安全是城市公共空间使用的前提. 城市公园、商业街区等空间是人们各种行为活动发生的场所,但其复杂性带来了许多安全问题,因此这类空间也成为城市犯罪问题的高发区域. 研究发现,城市空间环境的某些特征与犯罪行为存在一定的联系[2],通过对环境要素的合理设计可以有效地降低犯罪率[3]. 通过环境设计预防犯罪(crime prevention through environmental design,CPTED)理论,是基于犯罪学、建筑学和心理学等多学科角度进行研究,利用空间环境要素预防犯罪发生. 空间句法理论是通过对空间结构的量化描述来研究空间组织与人类社会关系[4],并且认为空间构成在一定程度上对人类的行为产生影响作用. 城市公园作为城市形象、社会文化和市民归属感等的承载者,城市公园的规划设计在追求功能与美观性的同时,犯罪防控问题也不可忽视. 本研究以郑州市人民公园和紫荆山公园为例,借助Depth map空间句法分析软件,从城市公园空间入手,结合CPTED理论基础和实地调研,提出犯罪预防视角下城市公园空间环境要素的设计改造策略.

全文HTML

-

1971年C. Ray Jeffery首次正式提出CPTED概念,认为环境设计可以消除环境中引发犯罪的因素和减弱犯罪带来的恐惧感,随后Oscar Newman从建筑学的角度提出“防卫空间”理论,强调了具体的设计特征即领属性、出入控制、监督性、景象、周围环境和目标强化等[5],形成了最初的CPTED理论. 之后,破窗理论、机会理论和日常行为理论等丰富了CPTED理论,形成了预防犯罪设计措施的六大要素:领属性、监控、出入控制、景象与维护、活动支持和目标强化.

1) 领属性. 领属性是CPTED的核心要素,是指空间或事物所表现出的所有权归属[6]. 空间或事物所属权不明确,则容易遭到破坏,易滋生犯罪行为. 强化空间领属性会增强人们对陌生人的警惕性和监视性,降低犯罪发生的可能.

2) 监控. 监控分为自然监控和物理监控,通过监控人们能够及时发现空间中发生的异常行为,增加了犯罪风险. Jane Jacobs提出的“街道眼”理论认为街道上人多的地方自然监视较强,犯罪发生的概率比人烟稀少的地方低[7].

3) 出入控制. 出入控制是指加强对特定区域进出人员的管控,也可以对犯罪逃逸途径加以控制,增加实施犯罪的风险和难度,以此达到预防犯罪的目的.

4) 景象与维护. 景象与维护是指维护好空间使其呈现出良好的外部状况,利用优美的环境来吸引人们停留与聚集,这样有利于犯罪预防. 环境失序论和破窗理论认为破败的环境会引起人们的恐惧感甚至会诱发犯罪,对其起到了反向印证作用[8].

5) 活动支持. 活动支持是指人为地增加场地的设施服务,丰富场所功能与活动等,如商业植入、娱乐活动、公益演出等,以此来吸引人流,增加环境中的自然监视.

6) 目标强化. 目标强化是指对特点目标加强其保护措施,如设置或加高围墙、加装防护栏、防盗窗等[6].

公园犯罪预防与住区空间不同,公园本身具有较为开放与复杂的特殊性. 随着2019年《郑州市拆墙透绿规划建设导则》的颁布,部分公园启动拆墙透绿工程,拆除围墙,消除边界,公园开放程度大大提高,再加上城市发展与公园绿地建设息息相关,对城市公园景观营造及环境维护都较为得当,因此景象与维护、目标强化两要素在公园犯罪预防中作用并不明显. 故本研究针对公园犯罪预防主要从领属性、监控、出入控制及活动支持四方面来讨论.

-

空间句法理论认为空间组织结构使得空间具有不同的特征,空间的功能关系可以通过指数量化,以轴线法、凸空间法和视域分析法等方法来再现空间[9]. 借助关系图解及整合度、连接度等定量指标,最终达到对空间与空间使用者之间关系认知和调控的目标. 空间句法在城市犯罪研究中的应用,集中在不同类型的犯罪与空间布局的连接性和集成性的联系,以及利用城市尺度提炼出犯罪的多面图景与空间地点的影响因素[10]等方面. 国内学者基于实际案例论证了相关空间句法参数与犯罪空间的关系,并结合CPTED理论从预防犯罪视角提出居住区空间、街道空间及古村落空间的环境要素设计对策,为犯罪防控提供新思路[11-13]. 但学术界对城市公园更多的是关注其美观性及功能性,或是使用空间句法分析古典园林精妙的造园手法,对公园环境设计预防犯罪的研究较为欠缺[14-16].

1.1. CPTED理论及六大要素

1.2. 空间句法分析原理及在犯罪研究中的应用

-

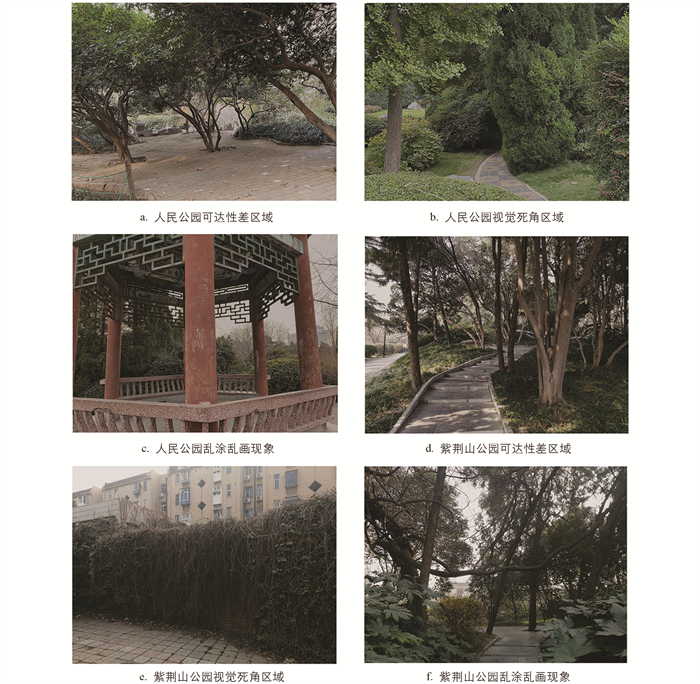

本研究以郑州市人民公园和紫荆山公园为研究对象(表 1和图 1),选取原因为:①二者均为郑州市建成时间较早且集休闲与娱乐为一体的综合性公园,寄托着城市集体记忆,周边有较多商圈、居住区和学校等完善的城市配套,公园人流量较大;②外围有高等级的城市道路,公园内比较独立且空间多样,承载了市民复杂多样的公共活动,两者靠近交通枢纽,外部交通的便利性在一定程度上为犯罪主体的快速逃离提供了可能;③公园内存在不利于防控犯罪行为发生的空间环境因素,如缺乏活力的边界及隐蔽性强、可达性差的空间,加上监控及照明设施不完善,为犯罪行为提供了易作案场所与作案时机,易形成犯罪死角(图 2). 两个公园的建设现状为空间句法及犯罪预防分析提供了基础,其空间特征正是本研究需要讨论的对象.

基于CPTED理论的六大要素预防犯罪的特点,本研究的公园犯罪预防主要从领属性、监控、出入控制及活动支持四方面进行讨论,公园空间道路组织结构和视线结构为本研究的分析要点. 建立轴线模型和视域模型,选取空间句法中与公园层面关联较大的3个参数:整合度、连接值及深度值,重点讨论空间特征,分析犯罪预防要点. 在进行分析前,需要根据分析对象绘制适合Depth map软件的Dxf格式的平面图,其中以最长且最少的轴线穿过公园道路空间、广场空间和节点空间绘制出轴线图,将道路、桥梁及广场等可通行区域整合成一个空间,绘制出可行层视域图.

-

国内学者通过对空间句法和街道空间犯罪关系的研究发现,全局整合度高的空间犯罪发生的可能性较低[17]. 全局整合度是系统中最短空间路径的平均值,反映了局部空间到达其他空间的难易程度,整合度越高,可达性越好,会吸引更多的人流形成自然监视,因此犯罪行为发生的可能性就越小,反之则越大. 本研究从全局和局部(R=3)两个视角,对人民公园和紫荆山公园进行轴线分析,加上全局整合度和局部整合度的协同度分析,把握其可达性.

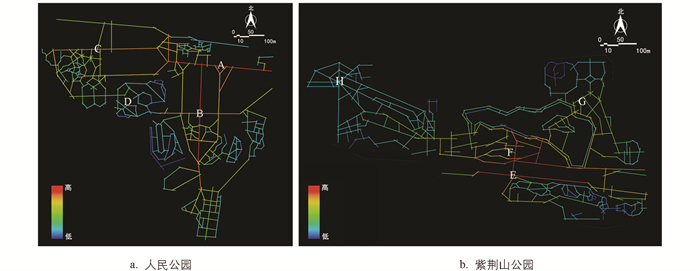

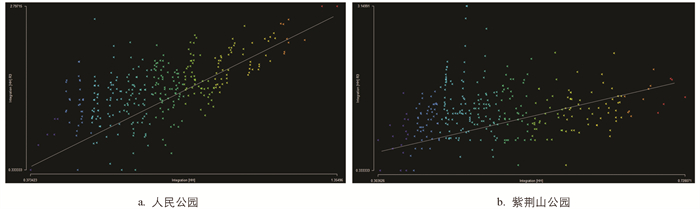

从表 2结合轴线整合度分析图(图 3)与散点分布图(图 4)可以看出,人民公园与紫荆山公园的局部整合度相差不大,但全局整合度有明显差异,人民公园全局整合度最大值为1.355,而紫荆山公园此值为0.728,两者相差近1倍. 人民公园东邻城市主干道二七路,西接城市主干道铭功路,通达性高,园内整体布局较为规整,局部与整体联系紧密,空间张弛有度且相对均质. 从东门口进入公园的主要道路(A处)以及莲花池广场中心节点(B处)呈现出较高的全局整合度,可达性好易形成良好的自然监视,对犯罪发生有一定的抑制作用. 但从北部娱乐活动区(C处)到公园西南部呈现出全局整合度逐渐递减的形式,安静休闲区的路网较为杂乱(D处),全局整合度偏低,可达性较差,到达此区域道路分支多需要绕行,无法支撑大流量的人群,自然监视就会降低,因此应该重点关注此类空间的犯罪预防.

紫荆山公园全局整合度低于人民公园,而局部整合度的最大值相比人民公园略高一些. 归其原因,紫荆山公园被城市道路及金水河自然分隔为东园、西园和南园三部分,三园各有千秋且组织形式灵活多变,各节点空间之间的联系需要经过多次空间转折,景观蜿蜒小道较多,因此全局整合度明显降低. 紫荆山公园全局整合度呈现出由中间向四周递减的形式,南园和东园由桥梁连接的空间(E处)与东园的主要景观节点樱花山(F处)全局整合度较高,可达性好,再加上适宜的空间尺度和合理的娱乐设施,人们愿意在这些空间停留,有利于犯罪预防. 紫荆山公园规划设计中为了营造舒适的游憩环境,绿韵景区组团内部之间相对独立且有一定的私密性(G处),空间转折多使得关联性较弱,会呈现出较低的整合度. 这一现象在公园空间中是不可避免的,故要重视组团内部这些低整合度区域的犯罪预防. 总体来说,从全局空间分析得出紫荆山公园的可达性比人民公园差.

-

犯罪行为的发生依赖于作案时机、实施犯罪的便捷及快速逃逸路线等与环境相关的必要因素[18],CPTED理论则是通过环境设计来破坏这些必要因素,以此来预防犯罪. 连接度是指某一轴线与周围其他相交的轴线数量,反应出空间渗透性的强弱,其数值越大说明空间之间的联系越为紧密. 学者分析住区街道空间认为高连接值易造成犯罪人员逃逸,此空间特征与居民整体安全感受较为一致[12],但也有学者认为连接度高的空间整合度也相对较高,吸引人流到达,从而有利于犯罪预防[19]. 现有研究对空间句法连接值这一参数与犯罪行为的关系存在矛盾,故需要结合现场调研分析两个公园的实际情况.

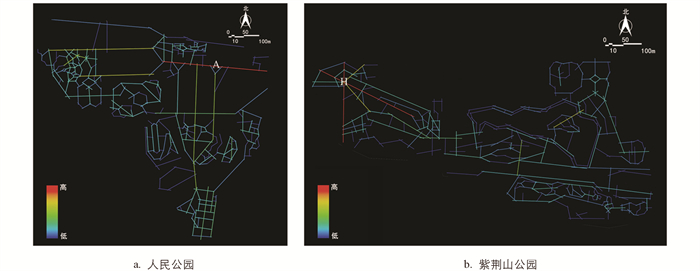

由表 2可知,人民公园和紫荆山公园连接值的最小值与最大值均分别相同,但人民公园的平均连接值略高一些. 从轴线连接度分析图整体上看(图 5),两个公园各空间之间的道路相对紧凑连接值差异不大,园内主要道路连接值较高,组团间呈现出低连接值且分布较为均匀. 在公园随机调查游人安全感的数据中发现(表 3),人民公园整体的安全感较高,这一结果与高连接值易造成犯罪人员逃逸致使安全感降低的研究结论有一定的出入,其原因可能是人民公园道路交叉口电子监控设施较为完善,主要道路较长且连续而且转折开口数量控制在适度的范围,能够提高游人的安全感. 结合全局整合度分析,人民公园高连接值、高整合度节点A和紫荆山公园高连接值、低整合度节点H对比,节点A的游人安全感较高,此类空间可达性好,人群容易聚集,增强了空间自然监视能力,与“高整合度、高连接值发生犯罪行为的概率低”的一般规律较为一致. 节点H是紫荆山公园的重要活动广场,其主要道路连接下沉广场和各绿地组团,但由于公园地形有较大高差,多级台阶转折致使道路连续性较差,影响了游人安全感. 因此利用现代智能监控手段加强对交叉口的监管,避免监控盲区,并合理控制主要道路与次级道路的交叉及转折开口数量,提高道路连续性与可达性,有利于提高公园游人的安全感.

-

深度值是指系统中局部空间到其他所有单元空间的步数,表达空间局部在拓扑意义上的可达性,深度值越大可达性越差[20]. 这一参数变量对应的犯罪局部空间要素即出入口的便捷性,对来往人员的监控和犯罪逃逸的抓捕能力. 研究发现“出入便利性”与犯罪行为的发生有关[21],基于CPTED理论的出入控制要素,入口及节点若过于畅通会增加监视难度,还更有可能造成犯罪分子逃逸,不利于犯罪预防.

对比两个公园的整体深度值(表 2),人民公园的深度值低于紫荆山公园,其可达性更好,而紫荆山公园的整体布局灵活加之园内地势高差较大,其步深相对较大. 从公园局部空间深度值来看(表 4),人民公园的3个出入口,西门出入口的深度值最低,更加接近公园内部空间节点(A,B,C)的数值,表明西门出入口到达公园内部相对其他入口更加方便,而公园西面是由低矮绿篱作为边界,对进出公园的人员把控较弱;紫荆山公园的中门深度值最接近公园内部节点(E,F,G)的数值,其作为西园与东园的连接处进入公园内部最为便捷. 因此对于局部深度值较低的出入口需要加强管理,优化景观布局,防止入口过于畅通没有起到把控作用,如可以设置景墙、花坛和水景等景观元素,丰富空间变化以吸引人群,增强空间的监控能力,或者加强公园治安巡视,以此来降低犯罪行为的发生概率.

-

将人民公园和紫荆山公园作为整体观察域,赋予0.75 m×0.75 m等分网格点阵,计算可视范围. 从视线整合度的值域分布来看(图 6),整合度高的即颜色偏暖区域,主要集中在公园一级主道路空间,尤其是主道路与中心广场、活动广场的连接区域,如人民公园的莲花池广场及其向北连接秋园入口前广场空间、东门入口区域,紫荆山公园的中门活动广场、儿童游乐园及爱莲廊等公共空间,说明这些空间视野开阔,利于观察全局其他凸空间,是视线关注的焦点空间. 组团绿地和湖中岛等与次要道路或小路连接的区域颜色偏冷,整合度偏低,说明这些空间视野狭窄,观察全局其他凸空间需要经过多次转折与过渡,存在视线关注盲区,这与现场调研实际空间观测的结果保持一致.

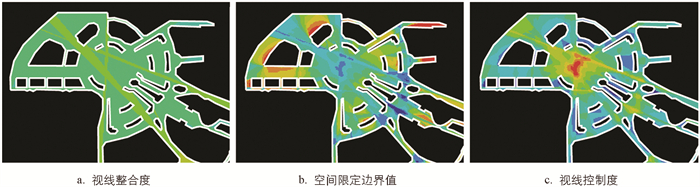

再以紫荆山公园的紫荆山广场为局部观察域,分析其视线整合度、空间边界限定值和视线控制度(图 7). 从视线整合度看,紫荆山广场的中部颜色偏暖,中部空间视野开阔,利于观察周围的空间,具有较强的自然监视能力;从边界限定值看,凹口空间的边界值较高,空间限定感强,从实际空间观察来看,这些空间属于广场的组团绿地,边界为两面乔灌木围合或是景墙遮挡,视觉上具有遮蔽性,相较中部的下沉广场有一定的私密性,此类半私密空间会增强游人的空间领域感;从视线控制度看,控制度值高的区域是中部空间,属于大尺度、轴线型的广场空间,对周围相邻空间有绝对的控制能力,此类空间视觉监控能力强,犯罪不易发生. 因此视线整合度与园内构筑物、园林小品和植物组团的相关性较强,建筑密度大、植物绿化组团间距小的空间,会降低空间的可视性,容易促使犯罪行为的发生.

2.1. 研究对象与指标选取

2.2. 轴线模型下的公园可达性分析

2.2.1. 整合度分析

2.2.2. 连接度分析

2.2.3. 深度值分析

2.3. 视域模型下的公园可视性分析

-

城市公园的空间组织形式会影响到空间的可视性,空间的视线渗透性越强,能够获得的自然监视就越多,也越有可能降低犯罪发生的概率. 因此设计相对开敞的节点空间可以从两方面考虑:① “柔化”加固. 边界是犯罪预防角度一项重要控制因素,有一定的边界限定可以减少犯罪发生,而柔化加固是指在对公园外部进行目标加固时,不采用传统单一的围墙形式,而采用水体、攀爬类植物和地形等自然元素和人工较通透的构筑物结合的形式来进行边界加固,既起到了目标加固和边界限制作用,又可以利用周围过往行人提高公园空间的自然监视能力;②合理确定园路空间尺度. 为了营造曲径通幽、柳暗花明的意境,设计者在公园园路设计中往往会采用曲折性道路,但从犯罪防控角度考虑,园路的曲率不宜过大过长,若不可避免则转弯处应该减少茂密的植物种植,乔灌木枝下净空不宜低于2.2 m,也可以结合空旷的草坪进行过渡[22],注意空间的D/H值提高空间的可视性.

-

从空间组织层面来讲,要保证城市公园结构的连续性与节点的独立性,主路应有明显的标识性,利用不同的铺装和宽度等过渡空间,道路应贯穿全园,避免出现断头路,并与节点空间有机结合使其相对独立,保证交通网络的通达性,形成连续、独立、有效的自然监视网络. 从空间布局来看,城市公园空间性质一般分为公共空间(广场、娱乐区等多数人聚集活动的空间)、半公共半私密空间(廊、亭等小群体活动空间,有一定排他性)以及私密空间(安静休憩区、小组团绿地等个人或少数人交往活动空间),应形成“公共空间—半公共半私密空间—私密空间”的空间分层系统,并且由小组团向大组团过渡. 不同的空间有利于满足人们的多样需求,既可以增加游人对空间场所的归属感与领域感,营造出良好的守望相助氛围,增强了空间自然监视能力,又在无形中加大潜在犯罪人员的压力.

-

公园的活动空间往往会吸引大量人流,一般集中在娱乐区、广场、儿童乐园等区域,基于CPTED的活动支持要素,增加游人的活动形式有助于消除公园空间过于萧条、破败的景象,并营造出积极的活动氛围,减少犯罪的发生. 但对于仍存在一些无人问津或者闲置的空间,可增加活动吸引游人驻足或参加,如大广场可以组织文娱活动,如歌舞表演、亲子活动等;清冷的植物观赏区可以开展植物科普活动,或者通过对植物修剪趣味造型,增添公园的文化性与趣味性;边界死角空间可以设置彩绘文化墙、艺术小品等,吸引人群从而活化空间激活死角.

-

利用Depth map软件分析城市公园空间的可达性、可视性,可以找出空间视线死角及犯罪防控薄弱的空间,有针对性地对环境进行设计改造. 通过合理布置和完善物理监控设备、紧急警报装置和安全岗哨等管理措施,以及采取提升公园景观环境、加强照明效果、完善景观小品等环境设计措施,来优化公园的安全防卫能力,强化公园威慑力,减少犯罪动机的产生.

3.1. 加强节点空间视线渗透,提高空间自然监视

3.2. 优化公园组织布局,形成空间分层增强领域感

3.3. 丰富空间的活动内容,营造积极氛围激活死角

3.4. 找准防控盲区,强化公园威慑力

-

城市公园在城市发展中起到尤为重要的作用,公园的犯罪预防不仅是社会问题,更是技术问题,但仅靠后期管理很难从根本上解决问题[23]. 本研究从CPTED理论和空间句法角度,对城市公园空间犯罪防控的要点进行定量分析,基于分析结果显示空间句法对提高公园犯罪防控起到一定的作用,但仍存不足之处. 其一,CPTED理论和空间句法理论自身均具有一定的局限性,基于CPTED理论指导的公园建设实践运用在我国十分缺乏;其二,Depth map软件建模只能分析二维空间,无法分析三位竖向空间结构,公园因其地形条件空间会存在一定高差,无法充分考虑实际的空间形态. CPTED理论与空间句法理论两者结合,有利于为风景园林、城乡规划、建筑学和社会学等学科提供不同视角,为城市公园犯罪防控规划设计提供尽可能的措施,以此提升公园游人的安全感.

下载:

下载: